二六 鼙鼓声起

一九三一到一九三七年是林徽因人生第一个辉煌时期,她在建筑研究和文学创作两个领域的卓越建树主要集中在这几年。这个阶段的家庭生活也是如意的,肺病不很严重,还能愉快地忙些家务。她对费慰梅描述了当时的心情:

每当我做些家务活儿时,我总觉得太可惜了,觉得我是在冷落了一些素昧平生但更有意思、更为重要的人们。于是,我赶快干完手边的活儿,以便去同他们“谈心”。倘若家务活儿老干不完,并且一桩桩地不断添新的,我就会烦躁起来。所以我一向搞不好家务,因为我的心总一半在旁处。并且一路上在咒诅我干着的活儿——然而我又很喜欢干这种家务,有时还干得格外出色。反之,每当我在认真写着点什么或从事这一类工作,同时意识到我在怠慢了家务,我就一点也不感到不安。老实说,我倒挺快活,觉得我很明智,觉得我是在做着一件更有意义的事。只有当孩子们生了病或减轻了体重时,我才难过起来。有时午夜扪心自问,又觉得对他们不公道。

(《致费慰梅信》)

如果这样的生活得以一直持续,林徽因将取得何等杰出成就那是很难估量的。然而如意的生活临近了尾声,民族危难的到来阻断了她攀向新高峰的进程。她任教于东北大学时已尝受过外敌威胁的滋味,沈阳每年一度的攻城演习刺激着她民族感情的神经。“九一八事变”消息传到北平,在那里疗养的林徽因断然不再返回沈阳,正陪伴在她身边的梁思成也不辞而别,他们宁可丢掉沈阳住处所有物件,那么多的字画、照片、笔记和收集的各种资料,那是他们的珍爱和心血。

“一二·九”前夕日寇下令天津《大公报》停刊,另出一份《联合亚洲先驱报》取而代之,妄图取代中国人的民族精神。这张报纸沿袭《大公报》旧例,继续寄赠林徽因,并附上约稿信。林徽因读了报纸社论,怒不可遏,斥责敌人无耻行径。又听说还有五十名老报纸职员继续为该报工作,她厉声质问:“难道他们不知道他们在做什么?!”梁思成把报纸扔进了火炉。林徽因立即写信给编辑《大公报》“文艺”副刊的沈从文打听情况,她悲愤感叹:“这日子如何‘打发’?我们这国民连骨头都腐了!”北平学生举行了抗日示威游行,林徽因全力支持,虽然她一向不愿介入政治,但是这回她认为不仅仅是政治,关乎民族的存亡,或者说,不能不介入最大的政治。她破例地参与了一次政治声明活动,加入签署一百零三位教授、学者、文化人的《平津文化界对时局宣言》。受当局禁令,此宣言未得在原定的《大公报》发表,改题《教授界对时局意见书》刊于《学生与国家》杂志。

日军占领了京津间的铁路枢纽丰台,林徽因感到形势严峻,情绪有点悲观。清华大学计划南迁,许多朋友准备跟着学校南下,他们无论如何也不愿在外敌奴役下苟且。林徽因和梁思成也开始收拾行装,北平家中财产的价值,其珍贵,尤远非沈阳的小家可比。除此,还要舍弃普通民众羡慕的舒适生活。有亲友不能理解,问她:“你为什么那样心情激动地准备南迁呢?即使这里成立自治政府,那又怎么样呢?对我们丝毫没有什么影响。我们的房子还在这儿。北平还是中国的,不是日本的,生活还像平时那样过。”这种可怕的麻木和屈从叫林徽因痛恨。连自己母亲对即将的迁徙也很有抱怨,老人毕竟安逸惯了,害怕流徙辗转。可是林徽因一切都置之度外,她写信给费慰梅:“如果我们民族的灾难来得特别迅猛而凶暴,我们也只能以这样或那样迅速而积极的方式去回应。当然会有困难和痛苦,但我们不会坐在这里握着空拳,却随时让人威胁着羞辱我们的‘脸面’。”可是营造学社当家人朱启钤不打算离开北平,梁思成担忧,营造学社的资料可能落到日本侵略者手里。不管朱启钤如何处置学社,他和学社同人果断地将大量珍贵资料迅速装箱,隐藏。

终于卢沟桥的枪声打响,梁思成、林徽因夫妇正在山西五台山地区考察,偏巧是七月七日这一天。他们在豆村发现了中国最早的木结构建筑佛光寺大殿,这个发现将彪炳中国现代建筑学史的伟绩。乡间的音信闭塞,直到七月中旬到了代县县城,林徽因拿着迟到的报纸才知道外面发生战事。太原至北平的铁路已断,他们只能绕道去大同,由平绥线匆匆赶回北平。林徽因一到家就给随同姑母在北戴河避暑的女儿再冰写了一封长信,信中谈到战事:

⋯⋯

第六,现在我要告诉你这一次日本人同我们闹什么。

你知道他们老要我们的“华北”地方,这一次又是为了点小事就大出兵来打我们!现在两边兵都停住,一边在开会商量“和平解决”,以后还打不打谁也不知道呢。

第七,反正你在北戴河同大姑、姐姐哥哥们一起也很安稳的,我也就不叫你回来。我们这里一时很平定,你也不用记挂。我们希望不打仗事情就可以完;但是如果日本人要来占北平,我们都愿意打仗,那时候你就跟着大姑姑那边,我们就守在北平,等到打胜了仗再说。我觉得现在我们做中国人应该要顶勇敢,什么都不怕,什么都顶有决心才好。

第八,你做勇敢小孩,现在顶要紧的是身体要好,读书要好,别的不用管。现在既然在海边,就痛痛快快的(地)玩。你知道你妈妈同爹爹都顶平安的在北平,不怕打仗,更不怕日本。过几天如果事情完全平下来,我再来北戴河看你,如果还不平定,只好等着。大哥、三姑过两天就也来北戴河,你们那里一定很热闹。

⋯⋯

形势没有如林徽因希望的缓和下来,她幼小的女儿、儿子一直滞留在北戴河。北平城内开始挖掘壕沟积极备战,宋哲元部队的部分工事就筑在北总布胡同口。郊外几位清华大学教授,周培源、钱端升、叶公超,意气风发,携全家大小十多口人,一起住进北总布胡同三号,“太太客厅”变成对敌“阵地”。他们备足了食粮,决心与抵抗日军的士兵并肩战斗,“与城共存亡”。这伙书生不能打枪开炮,但此举能够给将士们巨大精神鼓舞。不意宋哲元突然接到紧急撤退命令,七月二十八日清晨,教授们发觉兵去壕空。古城拱手相让了,第二天就陷于敌军手里,学者们早有准备的南下计划到了付诸实施的时候。

教授、作家们多数所取的策略,本人抓紧时间先走,家属暂时留守,待后再伺机而动,朱自清、沈从文、梁实秋、叶公超、老舍都是如此。林徽因难以忍受沦为异族贱民的屈辱,决心尽早出走。她觉得“心里有时像个药罐子”,不再多留一天。不仅她走,母亲、孩子都一起走。她说:“我恨不得是把所有北平留下的太太孩子挤在一块走出到天津再说。”(《致沈从文信》)出走前需处理许许多多事务,那几个星期日子最难挨过,留一天即屈辱一天。想到与其他太太们就要分手,她十分不忍,生出些许歉疚,好似她狠心把她们扔给了敌人。她行前去医院作了一遍病情检查,医生很严厉地警告:这样的病人不宜远行,更不必说逃难。纵然如此,林徽因出走的决心无丝毫动摇:“警告白警告,我的寿命是由天的了。”(《致沈从文信》)她很想去一趟北城,看望留下的沈从文夫人张兆和。可偏偏抽不出时间,等不得日子,出走的日期是仓促定下的。梁思成突然接到“东亚共荣协会”请柬,召他去参加什么会议。想是侵略者看中梁思成幼年在日本生活过的经历,就像他们看中周作人一样。然而梁思成决不是周作人,他只能立即脱身虎穴。林徽因走后借住梁家的两位太太,钱端升和叶公超的夫人,连夜帮助梁、林打点行装,忙到凌晨三点半。清早六点,他们走出“太太客厅”,林徽因只觉得被人硬从北总布胡同生生扯了出来上车。

走出胡同回头最后一瞥,林徽因想些什么呢?三十年代正是给人以希望的岁月,它好像突然中止了;三十年代正是梁林夫妇俩事业腾飞的阶段,也突然中断了。他们并不知道,这一去就是八九年,生活轨迹将发生巨变。任凭他们怎么料想,都想不到即将开始的生活会那样困苦艰辛。林徽因不能预见,自己一生辉煌业绩在此时达到顶峰,无论今后怎样努力,再难逾越现在的高度。一九八七年,梁思成、林徽因均已去世多年,国家科学技术委员会授予他们“国家自然科学”(一等)奖,其中所列夫妇的成就绝大多数在战前所取得。梁从诫代表家属致谢词时问道,父母是一九二九年留学回国的,假如一九四九年才回国,还能获得这个大奖吗?会场当时一片寂静。(见梁从诫《不重合的圈》)不过,林徽因步出北总布胡同这一刻,更可能,她什么也没有想,毅然跨出了门槛,步履匆匆,根本没有回过头再看一眼。

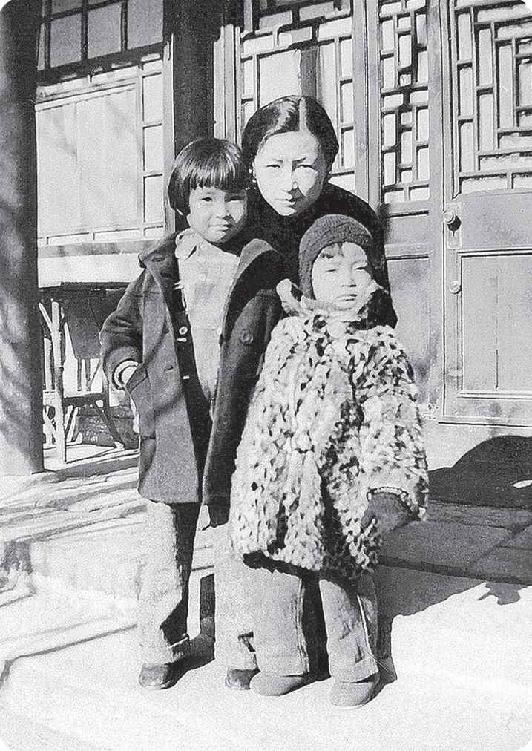

1935年,林徽因与子女梁再冰、梁从诫在北平北总布胡同三号家中

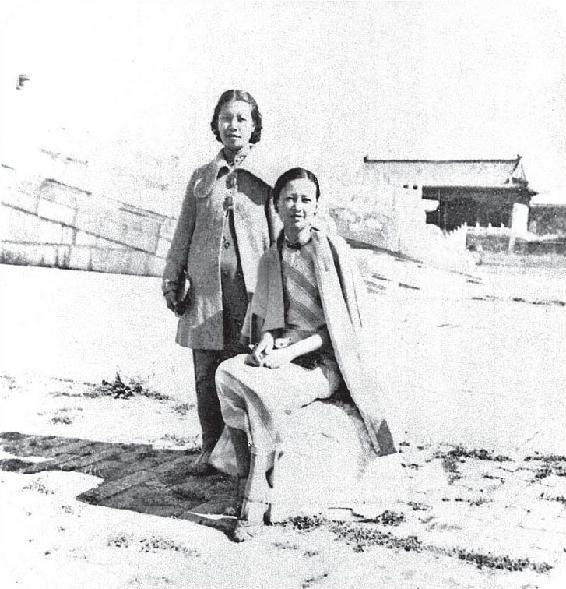

1936年,林徽因与梁思庄在故宫

1936年,林徽因与梁从诫在故宫

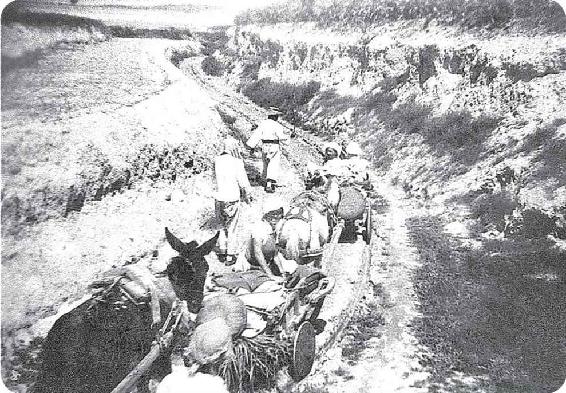

林徽因、梁思成一行在去往山西的途中

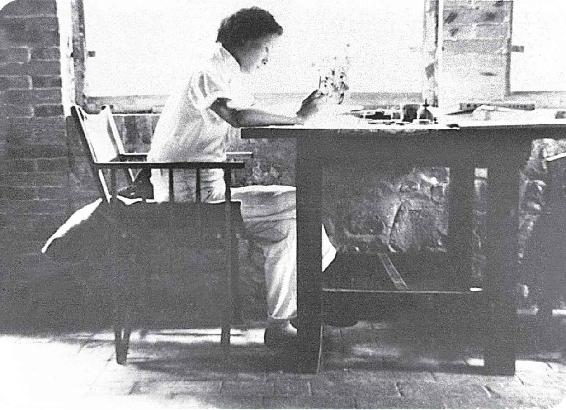

20世纪30年代,写作中的林徽因

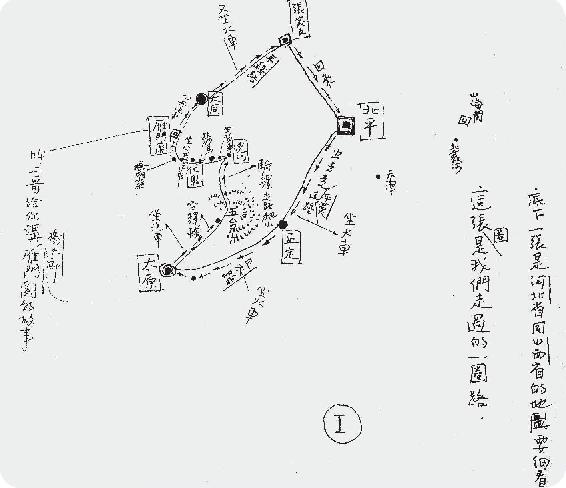

1937年7月,林徽因致梁再冰书信中所绘考察行程图