十八 京派之魂

这么一位才女,诗歌、小说、散文、剧本,各类体裁无所不能,而且都出了精品,林徽因很快赢得北平文坛的钦佩和爱戴。她也热衷文学活动,每每发表宏论,见解精辟,语惊四座。所以萧乾说:“她又写,又编,又评,又鼓励大家。我甚至觉得她是京派的灵魂。”(萧乾:《致严家炎信》)

京派是二十世纪三十年代中期活跃于北平的一个文学流派,在中国现代文学史上占有重要一席。那时,曾经是中国新文学发源地的故都,被占据它的张作霖高压得一片恐怖。不久北伐胜利,革命中心南移,大批作家纷纷奔往南方,开始倡导无产阶级文学,故都的文坛顿时陷入沉寂。留居北平而不甘寂寞的一批文人陆续聚集起来,由他们接手的《大公报》“文艺”副刊和先后出刊的杂志《学文》《水星》《文学杂志》为创作园地,开创了与南方革命气势迥异的京派文学。他们大多是旧京的教授、大学生,教授们已经享誉文坛,多为名家。大学生则个个是校园新秀,在此起步,成为日后的名家。他们中有周作人、朱自清、废名、沈从文、叶公超、凌叔华、朱光潜、萧乾、李健吾、卞之琳、何其芳⋯⋯林徽因似乎介乎前后两者之间,比新秀有点资格,较名家尚待建树。按萧乾的说法,京派初期的“盟主”是周作人。其实周作人的前辈身份和消极思想已与生气勃勃年青俊彦显露出距离。杨振声称得上后期的京派“领袖”,但他的作品数量、影响毕竟有限。林徽因领受“京派的灵魂”这个美称,含义不在她是否居于领军地位,而是深厚的文学素养,以及喜好发表宏论的活跃性格,还有并非绝对无关的性别、容貌因素,她自然而然地成为“当时京派的一股凝结力量”(萧乾:《致严家炎信》)。

经常发表林徽因作品的《新月》杂志,于一九三三年六月四卷七期停刊,最后一期刊登了林徽因的诗作《山中的一个夏夜》。三个月过去,杨振声和沈从文着手联合编辑《大公报》“文艺副刊”。副刊前身原名“文学”,由偏向古代的吴宓教授主编,改版为“文艺”,编辑方针明显转向了当代。(“文学”副刊原先改名“文艺副刊”,第一百三十三期始改名“文艺”,编辑并未易人,方针也一仍其旧,此统称“文艺”副刊。)林徽因参与了这个转变的谋划,两位新主编开编副刊前请宴商讨编务,少数与席的几位文友中就有林徽因。请客吃饭,席上讨论编辑事务,日后几成为“副刊”惯例。报社在天津,北平的编者每月一回邀集大家餐聚,地点多在中山公园的“来今雨轩”。只要有时间,健康也许可,林徽因必定到场,必定侃侃而谈。

“文艺副刊”首期便发表了林徽因初次撰写的文艺评论《惟其是脆嫩》,文章写道:

我们问:能鼓励创作界的活跃性的是些什么?刊物是否可以救济这消沉的?努力过刊物的诞生的人们,一定知道刊物又时常会因为别的复杂原因而夭折的。它是极脆嫩的孩儿。那么有创作冲动的笔锋,努力于刊物的手臂,此刻何不联在一起,再来一次合作,逼着创作界又挺出一个新鲜的萌芽!管它将来能不能成田壤,成森林,成江山,一个萌芽是一个萌芽。脆嫩?惟其是脆嫩,我们大家才更要来爱护它。

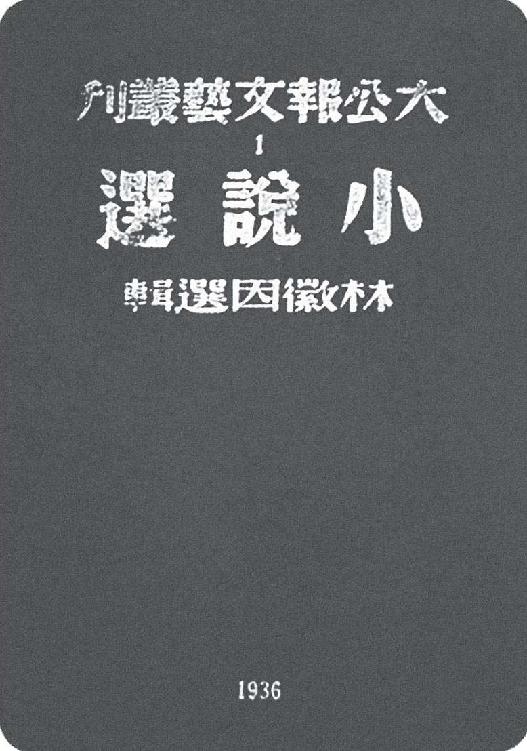

改刊伊始,没有刊登署名编者的表态文字,林徽因文章道出他们心声,或许就以此替代了“改刊词”。副刊第二期上又发表了林徽因诗作《微光》,然后接连不断的是《秋天,这秋天》《年关》《城楼上》《深笑》《别丢掉》《雨后天》和《八月的忧愁》……《大公报·文艺副刊》成为她发表作品最多的园地。后来萧乾接手副刊,他特请林徽因从一九三五年的“副刊”小说中遴选优秀作品,结集为《大公报文艺丛刊小说选》出版。入选作品三十篇,作者不仅包括杨振声、沈从文、凌叔华、老舍等知名高手,并有初次创作小说的季康(杨绛)、尚不为人熟知的叔文(沈从文夫人张兆和)以及后来参加“左联”的沙汀等人。这本“小说选”和林徽因撰写的“题记”,系学人研究京派文学的重要文本。

林徽因还参与了《大公报·文艺副刊》一件盛事,即评选“大公报文艺奖金”获奖作品,是该报庆祝复刊十周年主要活动。(一般都说“复刊”十周年。萧乾说法是:“《大公报》原是天津天主教人英敛之于一九〇二年[光绪二十八年]创办的,一九二六年吴鼎昌把它盘过来,成立了一个‘新记公司’。一九三六年九月是这家公司接办的十周年。”萧乾:《一代才女林徽因》)受聘的十名“审查委员”(类似今日评委),林徽因外,其他九人是朱自清、叶圣陶、杨振声、沈从文、凌叔华、李健吾、朱光潜、巴金和章靳以。他们评出了芦焚(师陀)的《谷》(小说奖)、曹禺的《日出》(剧本奖)、何其芳的《画梦录》(散文奖)。每次评选讨论,林徽因都有独到见解发表。她说,散文集《画梦录》胜过剧本《日出》,《日出》主题及内容都很好,但场景穿插过多,因而显得杂乱。(见《朱自清日记》)

酝酿《大公报》文艺副刊改刊之际,林徽因业已完成了小说《九十九度中》创作。一万三四千字的篇幅似不便发表在版面有限的报纸,一九三四春它在才创刊的《学文》杂志亮相。就流派和成员而言,《学文》乃《新月》的延续。一九三三年末,“新月”旧人聚集在胡适家聊天,于是聊出了这份杂志。用担任主编的叶公超的话讲,“《学文》的创刊,可以说是继《新月》之后,代表了我们对文艺的主张和希望。”(《我与〈学文〉》)定名《学文》,取自古训“行有余力,则以学文。”聊天时不知林徽因是否在座,她为此事积极地推波助澜是一定的。最好的证明便是,她特地为杂志设计了封面,典雅,别致。此外,创刊号上有她的小说《九十九度中》,还有日后几乎家喻户晓的诗篇《你是人间的四月天》。

至抗战爆发前,京派文学以创办《文学杂志》表明这一流派步向高峰。刚留学归来的朱光潜担任杂志主编,他邀集大家商量筹备事宜,林徽因必定是健康缘故,由梁思成代为出席。梁思成曾建议过以《大都》为刊名,他不过传达了林徽因意思,暗示刊物办在故都。按理“大都”比泛泛的“文学杂志”尤能提示京派文学风貌,竟未予采纳。大家议定林徽因与周作人、朱自清、杨振声、沈从文、叶公超、废名、凌叔华、李健吾、朱光潜等十人列名编委。这不是个挂名的编委会,每人分头审读来稿,每月一次编委例会。例会上林徽因、叶公超和沈从文三个最爱争辩。朱光潜执笔的发刊词《我对于本刊的希望》,表达了同人共同希望,他是个忠实、优秀的执行主编。杂志封面仍由林徽因设计,没添多少花饰,质朴,大气。《梅真同他们》的连载三期,平添杂志分量。这本刊物出版得太晚,第四期时爆发抗战断了下文。然而《文学杂志》生命力惊人,战火只迫使它休克一度,并没夭折。沉寂八年后一旦抗战胜利,立即梅开二度。复刊的《文学杂志》又向文坛奉献了一大批优秀作品,其中便有林徽因诗歌九首。

当年京派文学颇遭左翼作家的嫌忌,乃至批评。“大公报文艺奖金”小说奖原是评给了萧军的《八月的乡村》,这位追随鲁迅的小说家再三通过巴金转达他谢绝受奖的态度。出于这个原因,获奖作品换成了芦焚的《谷》。茅盾还以批评家身份拿《学文》作靶子射去一箭:“我们对于《学文》的印象,便是‘熟烂的果子’,你一眼看到的,是他们那圆熟的技巧,但在圆熟的技巧后面,却是果子熟烂时那股酸霉气——人生的空虚。”(茅盾:《〈东流〉及其他》)不知他酸霉气的“印象”从何而来,人们很可怀疑茅盾是否真正读过《学文》,是否读到了《学文》刊登的《九十九度中》。当然更不敢奢望他阅读林徽因选编的《大公报文艺丛刊小说选》了,所选作品,不乏“趋向农村或少受教育分子或劳力者的生活描写”(该书“题记”)。

受茅盾批评影响的大有人在,他们应该读一读《大公报文艺丛刊小说选·题记》。林徽因这篇文章不长,但较为集中地表达了她的文学思想。她认为,“作品最主要处是诚实。诚实的重要还在题材的新鲜、结构的完整、文字的流丽之上”。诚实正是林徽因文学思想的核心。她所谓的诚实,既意味着作者既要忠实于他自己的生活,又包含作者还必须忠实于他体验生活所得来的情感,这后一层深入的含意,对林徽因文学观念来说更为重要。小说可以虚构不违背生活的情节,但“毫不能用空洞虚假来支持着伤感的‘情节’”!她指责有些作品,“故意地选择了一些特殊浪漫,而自己并不熟识的生活来做题材,然后敲诈自己有限的幻想力去铺张出自己所没有的情感,以骗取读者的同情”。“那些认真的读者,要从文艺里充实生活认识人生的,自然要感到十分的不耐烦和失望的”。此处再引出诚实的另一层含义,以文学伴行人生的读者,必定要求作家写自己熟悉的理解的生活,不应编造,不应虚幻,不应为了观念扭曲生活,她对普罗文学的反感正在于此。林徽因写过一封长信给萧乾,专门阐释有关“诚实”的问题,可惜这封具有特殊意义的书信在“文革”初期化成了灰烬。通读林徽因作品不难发现,它们无不是按诚实原则身体力行的成果。这样的作品无论如何也不会散发烂果子的酸霉气的,相反,它正不谋而合地实践了茅盾一贯提倡的写实主义主张。

虽然京派作家反对把文学变作政治集团斗争的工具,林徽因文章里也经常出现“人性”这样的词语,如前所述,这并不意味着她无视社会矛盾,只求洁身自好去做桃花源中人。在“题记”里林徽因希望作家“更得有自己特殊的看法及思想、信仰或哲学”。在那篇相当于《大公报》“文艺”副刊发刊词的《惟其是脆嫩》中,林徽因连连发问:“难道现在我们这时代没有形形色色的人物、喜剧悲剧般的人生作题(材)?难道我们现时没有美丽,没有风雅,没有丑陋、恐慌,没有感慨,没有希望?!难道连经这些天灾战祸,我们都不会描述,身受这许多刺骨的辱痛,我们都不会愤慨高歌迸出一缕滚沸的血流?!”

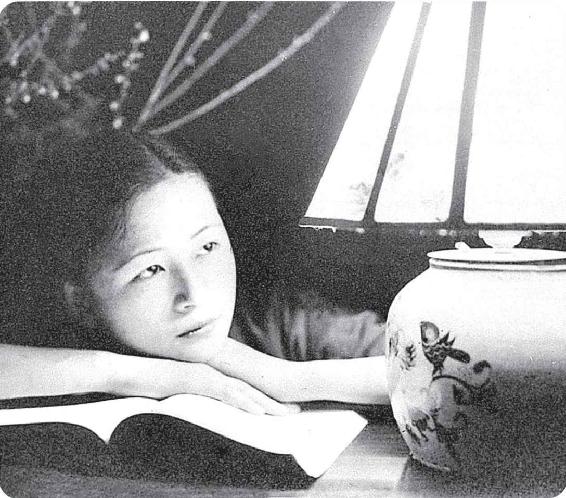

1934年,林徽因在北平北总布胡同家中

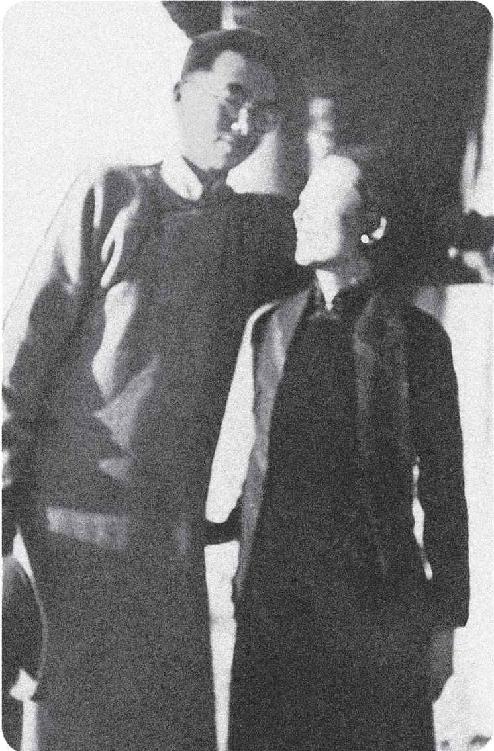

1936年,林徽因与梁思成

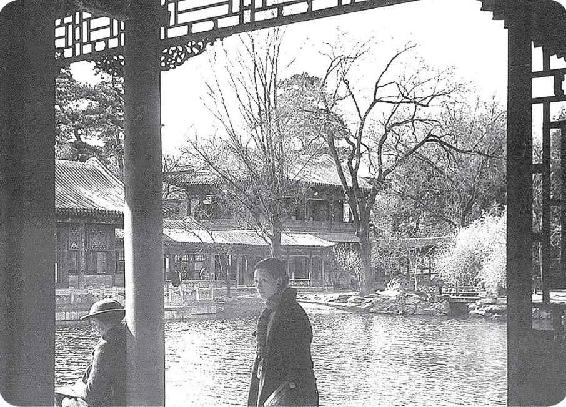

1936年4月,林徽因与美国著名女演员爱琳·麦克马洪在颐和园谐趣园

《大公报文艺丛刊1 小说选》(林徽因选辑,一九三六年八月上海大公报馆初版)