十六 窗外

任你如何偏爱林徽因,都似乎很难称她为散文家。严格说来,狭义的散文,即所谓美文,她写得少而又少,以美文衡定,甚至少于她的小说,总共五六篇吧。除这几篇,林徽因还有过一篇《贡纳达之夜》,抒发她游览西班牙小城的感受。不知它发表何处,抑或根本没有发表,只是梁从诫先生提到过它。《惟其是脆嫩》《究竟怎么一回事》常被编入散文类书籍,其实它们应该属于文学评论。前一篇泛论文学与创作环境(重点论刊物)的关系,后一篇专谈诗歌创作的动因。因为均不那么学究,形近乎美文,大家都作它美文读了。

虽说林徽因散文作品仅寥寥数篇,可是多有人称道它,以至说她诗歌“不如她的散文好”(李辉:《听“苦吟诗人”聊天》)。说她散文当在“五四以来优秀篇目之列”(姜德明:《余时书话》),说“将这些散文放在散文大家的作品一起也是毫不逊色的”(应国靖:《文坛边缘》)。然而出乎意料,林徽因诗歌、小说创作差不多同时起步的时候,除不能不写的一篇《悼志摩》,她文学生涯中未去涉足散文领域达数年之久;本可随时一挥而就的散文,竟是她这三种作品中篇幅最少的体裁。何以如此之少,真不大好解说。

其实,若要真切了解林徽因其人的精神、品格、气质与才华,是非读她散文不可的。人们从小说可以窥探她的人生态度,从诗里可以感受她的情感波澜,而能见其为人、个性者,莫过于读她散文。她的睿智、爽朗,还有幽默,活脱脱见之那几篇散文。今日读者从林徽因同辈人的回忆中,无限神往才女风采,可斯人已去,想一睹其人已不可得,读她散文或能略补一二。

林徽因两篇悼念徐志摩的美文已为读者所熟知,《悼志摩》是她初次执笔的散文作品。当时悼徐文章很多,论情文并茂,实难有谁超过这一篇的,那份顿失知音的伤痛,林徽因抒写得淋漓尽致。《纪念志摩去世四周年》在痛定思痛后,情感经岁月沉淀,她怀念挚友的情感趋于知性。不过,真正充分体现林徽因散文特色的倒在另外几篇。

凡见过林徽因的人莫不惊讶她健谈,她的异域知交费慰梅女士(著名学者费正清夫人)这么描述过林徽因:“老朋友都会记得,徽因是怎样滔滔不绝地垄断了整个谈话。她的健谈是人所共知的⋯⋯话题从诙谐的轶事到敏锐的分析,从明智的忠告到突发的愤怒,从发狂的热情到深刻的蔑视,几乎无所不包。她总是聚会的中心和领袖人物,当她侃侃而谈的时候,爱慕者们总是为她那天马行空般的灵感中所迸发出来的精辟警句而倾倒。”(《梁思成与林徽因》)

机智明快的口若悬河,透着博学,现出雄辩,正是林徽因散文显著的艺术特征。《蛛丝和梅花》从客厅门框上两根蛛丝轻轻地牵到一枝梅花上写起,引证古典诗词里咏梅的名句,一首连着一首,信手拈来。再联想起东方人惜花的传统,惜花而解花,解花而解说与花关连的爱情,由此又辨析起中西方爱情诗中月色意境的异同⋯⋯蛛丝就这样化为情思,越牵越长,真如作品中的一句话:“由门框梅花牵出宇宙,浮云沧波踪迹不定。”读者从散文中享受到了徜徉浮云沧波般酣畅的陶醉。

比起在“窗内”遐想的《蛛丝和梅花》,记述作者野外考古感受的《窗子以外》,则恣肆淋漓得多。它从“窗外”四个乡下人的背影谈起,浮想联翩,连珠炮似的激发出一个个似断又连的话题。谈到自己家里的雇工,谈到街上卖白菜的、推粪车的,谈到行旅中认不得路错过站头的老妪,最终引申出,身处客厅上层身份的自己与窗外下层人民的隔膜。文章里有生动的叙事:“偶一抬头,看到街心和对街铺子前面那些人,他们都是急急忙忙地,在时间金钱的限制下采办他们生活所必需的。两个女人手忙脚乱地在监督着店里的伙计称秤。二斤四两,二斤四两的什么东西,且不必去管,反正由那两个女人的认真的神气上面看去,必是非同小可,性命交关的货物。并且如果称得少一点时,那两个女人为那点吃亏的分量必定感到重大的痛苦;如果称得多时,那伙计又知道这年头那损失在东家方面真不能算小。于是那两边的争执是热烈的,必须的,大家声音都高一点;女人脸上呈块红色,头发披下了一缕,又用手抓上去;伙计则维持着客气,口里嚷着:错不了,错不了!”可谓小说《九十九度中》的散文版。作者的状物惟妙惟肖,写小说的素描功力同样在散文中施展。状物为的是议论,下面议论绝对不是空洞乏味的:“你是仍然坐在窗子以内的,不是火车的窗子,汽车的窗子,就是客栈逆旅的窗子,再不然就是你自己无形中习惯的窗子,把你搁在里面。接触和认识实在谈不到,得天独厚的闲暇生活先不容你。一样是旅行,如果你背上掮的不是照相机而是做买卖的小血本,你就需要全副的精神来走路:你得留神投宿的地方;你得计算一路上每吃一次烧饼和几颗沙果的钱;遇着同行战战兢兢的打招呼,互相捧出诚意,遇着困难时好互相关照帮忙;到了一个地方你是真带着整个血肉的身体到处碰运气,紧张的境遇不容你不奋斗,不与其他奋斗的血和肉的接触,直到经验使得你认识。”于此,“窗子”成了林徽因话语里特定含义的词汇。又不妨谓之诗歌《微光》的散文版。它是林徽因去野外考察古建筑时接触民间的人生体悟,她同情大众,反省自己,她的感受代表了相当一群正直知识分子的典型心态。作者没有浅薄地觉得,与民间这有限的接触就能够同底层打成一片了。相反,她清醒地意识到:“不管你走到哪里,你永远免不了坐在窗子以内的。”比之某些浮躁的知识分子,林徽因对于自己与民众关系的认识要客观切实得多。《窗子以外》是她最负盛名的散文,后来由朱自清选入《西南联大国文示范读本》,传诵一时。诚如卞之琳所言:“林徽因的散文,在我看来,是并非形式上的诗,不外露的诗。”(卞之琳:《窗子内外:忆林徽因》)即或《窗子以外》形式上与诗离得很远,也应该读出浓郁的诗意。当然不是理解狭窄的那种花前月下意境,它明朗,结实,近如白居易的新乐府。

林徽因的艺术气质和文学素养,致使她的建筑学专业文章,竟也同样文采斐然,情思邈邈。它们的若干章节、片段,无异于游记或抒情小品,十足的美文。前已引述过林徽因建筑文章中的叙事文字,这里不妨再介绍一节议论:

这些美的存在,在建筑审美者的眼里,都能引起特异的感觉,在“诗意”与“画意”之外,还使他感到一种“建筑意”的愉快。这也许是个狂妄的说法——但是,什么叫做“建筑意”?我们很可以找出一个比较近理的含义或解释来。

顽石会不会点头,我们不敢有所争辩,那问题怕要牵涉到物理学家,但经过大匠之手艺,年代之磋磨,有一些石头的确是会蕴含生气的。天然的材料经人的聪明建造,再受时间的洗礼,成美术与历史地理之和,使它不能不引起鉴赏者一种特殊的性灵的融会,神志的感触,这话或者可以算是说得通。

无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱,时间上漫不可信的变迁;由温雅的儿女佳话,到流血成渠的杀戮。他们所给的“意”的确是“诗”与“画”的。但是建筑师要郑重郑重的声明,那里面还有超出这“诗”“画”以外的“意”存在。眼睛在接触人的智力和生活所产生的一个结构,在光影恰恰可人中,和谐的轮廓,披着风露所赐与的层层生动的色彩;潜意识里更有“眼看他起高楼,眼看他楼塌了”凭吊兴衰的感慨;偶然更发现一片,只要一片,极精致的雕纹,一位不知名匠师的手笔,请问那时锐感,即不叫他(它)做“建筑意”,我们也得要临时给他(它)制造个同样狂妄的名词,是不?

建筑审美可不能势利的。大名显赫,尤其是有乾隆御笔碑石来赞扬的,并不一定便是宝贝;不见经传,湮没在人迹罕到的乱草中间的,更不一定不是一位无名英雄。以貌取人或者不可,“以貌取建”却是个好态度。北平近郊可经人以貌取舍的古建筑实不在少数。摄影图录之后,或考证它的来历,或由村老传说中推测他的过往——可以成一个建筑师为古物打抱不平的事业,和比较有意思的夏假消遣。而他的报酬便是那无穷的建筑意的收获。

谈林徽因散文,最好连她的书信也包括在内。林徽因的书信不同借书信体抒情说故事的文学作品,它们完全是出于生活往来的私函,本义上的信札,未想到公之于众。尽管如此,林徽因有些信札比散文还散文。她写这些信,为的交流情感,自谓“随笔信”(林徽因:《致沈从文信》),给费正清费慰梅夫妇的许多信即是,很够格的优美散文,叙事、抒情、议论,不着一点刻意地流向笔端。写这样的信,她很惬意,得到情绪释放的快感。有时竟以不准自己写信作为自我惩罚的手段。一九三八年春天她由长沙向西南迁徙,抵达昆明立即写信给沈从文,头一段话就这样的:

事情多得不可开交,情感方面虽然有许多新的积蓄,一时也不能去清理(这年头也不是清理情感的时候),昆明的到达既在离开长沙三十九天之后,其间的故事也就很有可纪念的。我们的日子至今尚似走马灯的旋转,虽然昆明的白云悠闲疏散在蓝天里。现在生活的压迫似乎比从前更有分量了。我问我自己三十年底下都剩一些什么,假如机会好点我有什么样的一两句话说出来,或是什么样事好做,这种问题在这时候问,似乎更没有回答——我相信我已是一整个的失败,再用不着自己过分的操心——所以朋友方面也就无话可说——现在多半的人都最惦挂我的身体。一个机构多方面受过损伤的身体实在用不着惦挂,我看黔滇间公路上所用的车辆颇感到一点同情,在中国做人同在中国坐车子一样,都要承受那种的待遇,磨到焦头烂额,照样有人把你拉过来推过去爬着长长的山坡,你若使懂事多了,挣扎一下,也就不见得不会喘着气爬山过岭,到了你最后的时候。

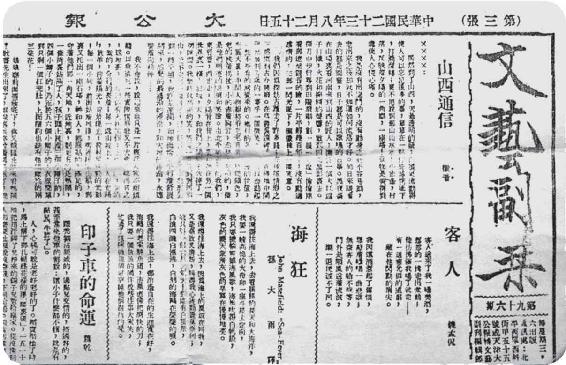

这还不算信中最具文学色彩的段落,更不是偶尔刻意的笔墨,纯是日常心绪的流淌。原本也是写给私人的《山西通信》,收信人以文学作品在《大公报·文艺副刊》刊登了。信里关于她去野外考察与乡民们融洽相处情景的那些描写,生动而富于感染力。可能是《山西通信》受到读者欢迎,才引发出内容类似的《窗子以外》面世。书信语言渗入她美文,即亲切的聊天风格。

这般富有文学意味的书信,费正清费慰梅夫妇收到的最多,而且都是英文。费慰梅说,“徽(费慰梅呼林的昵称)用英文写,文如其人地亲切地让我们共尝她的情感,她生活中的胜利和悲哀。也许这批信件是她唯一的英文作品集。”又说:“当我还是一个中文的初学者的时候,她已经是一位精通英语的大师了。”(费慰梅:《回忆林徽因——为“林徽因文集”而作》)谈论林徽因的散文,“随笔信”也算在一起的话,数量就不见得少了。林徽因能否称得上散文家无需较真,事实是,她存世的少许散文胜于若干号称著名散文家的作品。

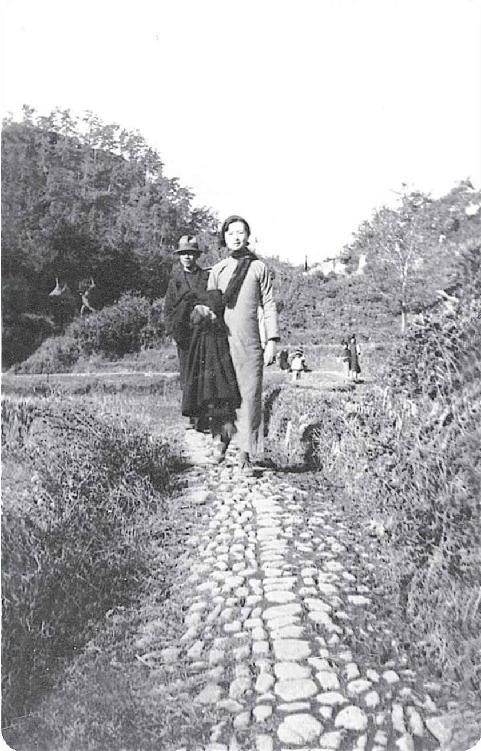

1930年代,林徽因在乡间小道上

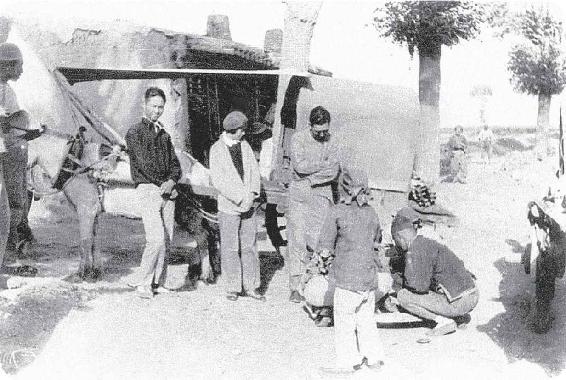

1933年,林徽因(中)与刘敦桢(右)、莫宗江(左)在去往山西大同调查古建的途中

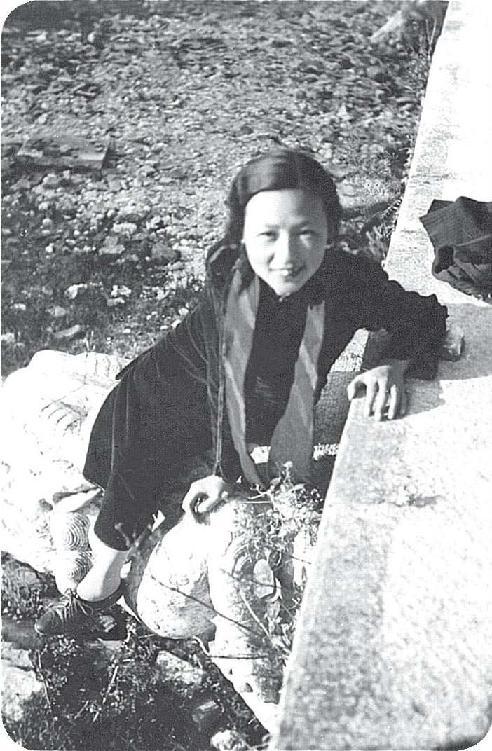

1934年,林徽因在山西考察古建途中

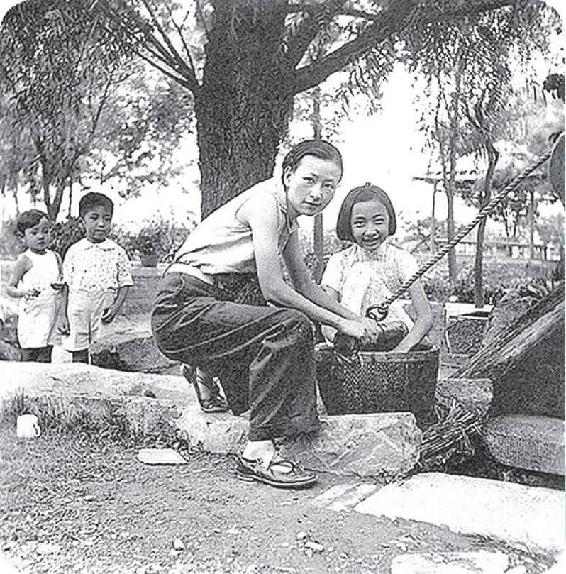

1934年,林徽因与梁思成在山西考察途中

1936年,林徽因在北平

20世纪30年代中期,林徽因在北平郊区

刊载林徽因作品的《大公报〈文艺副刊〉》