三二 清华园

“城春草木深”,林徽因回到北平,故园一片劫后余生的荒凉景象。去年梁思成向负责清华校务的梅贻琦建议,增设建筑学院,梅贻琦顺势请梁思成担当起创建这个学院的重任。林徽因一家没有回到城内的北总布胡同,落户在清华园,宿舍有待统筹安排,梁家先临时暂住西南联大复员教职工接待处,在宣武门内国会街。梁思成未来得及正式上任清华,接受了美国邀请讲学,又作为中国政府派员,参加联合国大厦设计委员会。他由西南径直往上海,在那里等了个把月便远飞大洋彼岸。普林斯顿大学纪念建校两百周年,也特请梁思成协助筹办“远东文化与社会”学术讨论会;耶鲁大学请他担任客座教授。

与迁居李庄那次一样,梁思成没能伴全家回北平,林徽因再次单独扶老携幼地大搬家,定居清华园新林院八号。几年后他们迁居本园胜因院十二号,梁思成在城里忙公务又脱不开身,还是林徽因单枪匹马对付了搬家的各种繁杂。梁思成回来一切已经安排停当,他走进新居只动手安装了一部电话机。新林院是清华园南区新建的洋式住宅,单层独户,有热水管道、浴缸、弹簧床。卧室内阳光充足,室外花叶扶疏,篱笆围着绿茵匝地的这庭院。梁家还略微与众不同,后房多了一间汽车库,以备停放梁思成美国带回来的小型号克劳斯莱卧车。小汽车颇为惹眼,同事们戏谑地叫它“小臭虫”。入住新林院的都是知名教授,后来钱锺书、杨绛夫妇从上海迁来,和梁家毗邻。林徽因养了只宝贝猫,钱锺书也养了一只,一样地宝贝。夜间猫与猫争斗,钱锺书急忙起身,操长竹竿给自家的猫助阵。杨绛怕伤了两家和气,套用钱锺书小说里的话劝阻:“打狗要看主人面,那么,打猫要看主妇面了。”杨绛学生时代的小说《璐璐》(原名《璐璐,不用愁!》)曾经由林徽因选进《大公报文艺丛刊小说选》,算有过提携之恩。

此时,女儿再冰考入城里的北京大学西方语言文学系,儿子从诫先就读邻近清华的燕京大学附中,不久转学也进了城里辅仁大学附中。家庭生活从此安定了,经济大为改善,时间也十分充裕,林徽因全身心投入创建清华建筑系的繁忙。

梁思成身在万里之外,他建议创办的建筑学院,起初定名营建系,系主任职务暂时请土木系教授吴柳生代理,和梁思成一起来清华任教的营造学社的刘致平、莫宗江、罗哲文,都还在押运图书资料的途中。吴柳生并不过问专业事务,仅仅协助工作,创建建筑系的重任实际落在林徽因肩上。创办伊始的清华建筑系,在岗只有吴良镛和林徽因两名教师,一名还在编外。

林徽因并非清华的正式教师,亲属说林徽因被聘为学校一级教授(梁从诫《回忆我的母亲林徽因》),似不确,当时还没有实行教授评级制度。著者曾经拜托清华大学人事处干部王女士查阅相关档案,回信说,档案库并无林徽因人事入编资料,可能她只是客座教授,未列入正式教师名册。系务秘书吴良镛旁证了“教师名单中并没有她的名字”,尽管她为清华建筑系建立操心最多。(吴良镛:《林徽因的最后十年追忆》)林徽因的两名学生都认可吴良镛的说法:“那时她是不在编的教师,只是一名休息养病的家属。”(茹竞华、王其明:《中国第一位女建造师林徽因先生》)然而清华提交中央的《拟制国徽图案说明》上,具名两位设计者之一的林徽音(因),明确注明她“雕饰学教授”,有点让人非解。实际教学中,林徽因担任《近代住宅》课程讲授;指导学生写作论文《圆明园附近清代营房调查分析》;培养工艺美术助教常沙娜;组织师生测绘恭王府……连女生不来上人体素描课这样的琐屑问题,教师也是到她面前告状。清华园里林徽因事无巨细的忙碌身影,其人竟不在编制,太叫人匪夷所思。其实编制有否已无关紧要,犹如抗战时,归中央研究院管属的营造学社,不仅没有她在籍,连酬薪也没有份儿,但学社谁没有目睹,林徽因精力、才华,深深注入学社机体。建筑学界人人知道,梁公与林先生密不可分,

吴柳生教授本职是土建系系主任,他的兼职代理建筑系,差不多代而不理。建系的大小事务,从聘用教员、添置设备,到组织教学,林徽因无一不参与其中,谋划定夺,新林院八号无异建筑系的办公室、会议室。林徽因即使病倒在床,依然运筹帷幄,筹划,指挥,解决了筹建建筑系大大小小问题,小到请人帮助翻制素描用的石膏像、购买画具纸品。林徽因俨然是远在海外的梁思成替身,或者说,林徽因如今又成了清华建筑系的内当家。见证了徽因筹办建筑系全部进程的吴良镛感叹:“她躺在病床上,把一个系从无到有地办起来。”又说:“可惜,这些并不十分为人所知。”(吴良镛:《林徽因的最后十年追忆》)

十五名新生入学的第一次班会,林徽因认为自己理应与学生见面,可是病得实在不能起床,她就叫还是中学生的从诫做了代表。梁从诫在家里叫的乳名“小弟”,变成全班学生叫的“梁小弟”。梁思成回国以后仍离不开林徽因协助,她继续起了主心骨作用。一度系务会议常常在梁家客厅开的,大家的谈话,病在隔壁床上的林徽因听得一清二楚。她不时喊梁思成进卧室,建议这个那个,梁思成再转化成自己想法建议大家。对此,大家早已习以为常了。熟悉的人说,林徽因有十分力气使出了十三分。重病之躯何堪这等劳累,金岳霖早无可奈何地抱怨过:“问题在于而且始终在于,她缺乏忍受寂寞的能力,她倒用不到被取悦,但必须老是忙着。”(《致费正清、费慰梅信》)林徽因生活原则很出名:“少一事不如多一事”,与常人说的恰恰相反。

同事和学生都视梁、林为一体,学生爱戴林徽因一点不亚于梁思成。清华入学已难,毕业一样的不容易。首届学生入学十五名,毕业只剩下七名。拍毕业纪念照时恰逢梁思成外出,七名毕业生就围着林徽因合影了一张,就如能与梁思成合影同样的满足。七位弟子现今个个以骄人的业绩屹立于建筑学界,二〇〇〇年庆贺毕业五十周年,他们一个不少地返回母校聚会,各人按毕业那年合影的位置站定,又照了一张。林徽因已经作古,原来她在中间的位置特请梁再冰替补。大家想,他们簇拥的还是敬仰的林先生!

林徽因的动人事迹慢慢传扬到校外,是在她去世几十年后。她诞辰一百周年,异常壮观的清华建筑学院举办隆重纪念会,她的众多弟子能赶来的都赶来了,满头银丝,步履蹒跚。学生的学生也来了,还有学生的学生的学生,偌大礼堂,黑压压满座。吴良镛、罗哲文、郑孝婿、常沙娜、关肇邺,他们无不动情地追思自己曾经得到的恩泽,追怀林徽因的建筑研究贡献,数说她点点滴滴往事。吴良镛呼吁建筑学院大厅梁思成座像旁边,应该再并列安放一座林徽因的塑像。

林徽因完全忘记了病入膏肓的自身,经过这一番超常的劳累,她的肺结核病复发,感染到了肾脏,而且急需动手术。她写信给费慰梅:“我应当告诉你我为什么到医院来。别紧张,我只是来做个全面体检。作一点小修小补——用我们建筑术语来说,也许只是补几处漏顶和装几扇纱窗。昨天下午,一整队实习和住院大夫来彻底检查我的病历,就像研究两次大战史一样。(我们就像费正清常做的那样)拟定了一个日程,就我的眼睛、牙齿、肺、肾、饮食、娱乐和哲学建立了不同的分委员会。巨细无遗,就像探讨今日世界形势的那些大型会议一样,得出了一大堆结论。同时许多事情也在着手进行,看看都是些什么地方出了毛病;用上了所有的现代手段和技术知识。如果结核菌现在不合作,它早晚也得合作。这就是其逻辑。”(费慰梅:《梁思成与林徽因》)这样的俏皮口吻,当然是故作轻松。自己沉疴难起,还在苦心宽慰着远方的朋友。实际上她的情绪非常恶劣,肾切除手术的风险性当年是人人皆知的(不得不想起协和医院为梁启超切肾的事故)。手术前后的一年多内,林徽因连续发表二十余首新旧诗作,包括几首已刊作品的再发表。如此批量集中亮相诗作,在她以往是没有的现象,是否与死亡威胁有关呢?这些作品里就有一首《死是安慰》。手术前夕她写的一首,题目便点明自己的心情:《恶劣的心绪》。同时还有一首《写给我的大姐姐》,如果不能从手术台下来,它就是诗人的遗言:

当我去了,还有没说完的话,

好像客人去后杯里留下茶;

说的时候,同喝的机会,都已错过,

主客黯然,可不必再去惋惜它。

如果有点感伤,你把脸掉向窗外,

落日将尽时,西天上,总还留有晚霞。

一切小小的留恋算不得罪过,

将尽未尽的衷曲也是常情。

你原谅我有一堆心绪上的躲闪,

黄昏时承认的,否认等不到天明;

有些话自己也还不曾说透,

他人的了解是来自直觉的会心。

当我去了,还有没说完的话,

像敲钟过后,时间在悬空里暂挂,

你有理由等待更美好的继续;

对忽然的终止,你有理由惧怕。

但原谅吧,我的话语永远不能完全,

亘古到今情感的矛盾做成了嘶哑。

大姐指和她形影相随的童年伙伴,培华女中四姐妹花之一,她大姑妈的长女王稚桃。现在四朵花中林徽因这朵先要凋谢了。

传说林徽因曾要求张幼仪来医院相见一面,张幼仪在《小脚与西服》里回忆:“做啥林徽因要见我?我带着阿欢和孙辈去。她虚弱得不能说话,只看着我们,头摆来摆去,好像打量我,我不晓得她想看什么。大概是我不好看,也绷着脸⋯⋯我想,她此刻要见我一面,是因为她爱徐志摩,也想看一眼他的孩子。她即使嫁给了梁思成,也一直爱着徐志摩。”说林徽因到此时仍留意张幼仪的面容,那是这位女银行家太不了解病榻上的才女。她俩终究不是一种类型一个文化层面的女性,张幼仪只能以自己的思维方式来猜度林徽因对于徐志摩的情感。两位女性从未谋面,病房的这次相见是两人生平中唯一的一次,其复杂而难以言说的思绪可以想象。尤其在林徽因一方,最后竟什么话也没有说。她要见张幼仪母子,不能排除隐含思念故人的意愿,但比这更合乎情理的推想是,林徽因或许要说她曾经在给胡适信里说过的那些话,再亲口当着张幼仪表明心迹,以释她和徐志摩之间被人误解的关系。然而她终于沉默,怕不尽是因为身体的虚弱,她也许悔悟,张幼仪未必相信她的善言。

美丽的林徽因十分热爱她美丽的生命,再次与生命挣扎,她去游览了一回颐和园,由再冰和再冰的几个朋友相陪。选择年轻人而舍弃梁思成、金岳霖,别怀心意。年轻人会给她欢笑,她宁愿笑声伴行;回避丈夫和知音,是不忍看他们难以掩饰的凄楚——他两人都明白,林徽因是来辞行颐和园,她不愿凄凄切切离开这世界。他们反对林徽因游园,此举于她病情有害无益。留在家里的梁、金,心与林寸步未离。林徽因对远方友人解释:

我从深渊里爬出来,干这些可能被视为“不必要的活动”;没有这些我也许早就不在了,像盏快要熄的油灯那样,一眨,一闪,然后就灭了。

(致费慰梅信)

这就是林徽因!她从不苟活,不仅拼命工作,而且享受精神。最后上手术台了,万一手术失败,她以传统特有的委婉,向友人诀别:“再见,最亲爱的慰梅。要是你能突然闯进我的房间,带来一盆花,和一大串废话和笑声该有多好。”(致费慰梅信)

手术在白塔寺医院做,切出的病肾,刀一划,尽冒脓水。老天有眼,手术特别成功。随着体质的渐渐恢复。三月二十一号,林徽因和梁思成结婚二十周年的吉日,大难之后,这一天的纪念就非同寻常。纪念的方式也令人意外,清华新林院客厅里聚着亲朋好友,林徽因即兴评论宋代的都市建筑,词采飞扬,仿佛作了一场学术报告,照例忘记自己重病未愈。有为林徽因立传的作者言道:“假如让林徽因选择,假如她能够选择,她一定愿意选择健康,选择在阳光下轻盈地行走,选择自由自在地生活,哪怕让她以自己的全部诗作、全部才华去换取。”(张清平:《林徽因》)这话似乎谬托知己了,林徽因怎会这般苟且偷生!她在李庄,在清华园,在所有接触过她的人的印象里,都是个为事业不惜献身的刚烈之士。这方面品质的可贵,远胜过她的美貌,甚至胜过她才华。

林徽因情绪开始好转。刚刚与死神擦肩而过,如涅槃,她忽然诗兴大发,一举投寄了十六首出去,陆续发表在《益世报》“文学副刊”、《经世日报》“文艺副刊”和复刊的《文学杂志》上。她又翻出一摞旧诗稿,整理、修改,想圆她出版诗集的旧梦。三十年代她编成过一本,并且在杂志上登了出版广告,因战火而夭折。时局将要巨变,现在得抓紧最后一次机会,她清楚:“等到铁幕落下,这些诗就跟不上时代了。”(费慰梅:《梁思成与林徽因》成寒译本,曲莹璞等译本所无)历史证实了她的预言,北平很快解放了,快得她的诗集再一次归于夭折。

未能出版整理就绪的诗集不过是个小遗憾,反正跟不上时代了,时局大变动牵扯林徽因敏感的心绪。她收到费正清新著《美国与中国》,解放军马上进入北平,不同社会制度的中美两国,将断邮,断交。她赶着给两费发去最后一封信,不然将永远无从表达对时局看法,会“憋得喘不上气”。这样严肃语调在林徽因是不多的:

说到政治观点,我完全同意费正清。这意味着自从上次我们在重庆争论以来我已经接近他的观点——或者说,因为两年来追踪每天问题的进展,我已经有所改变,而且觉得费正清是对的。我很高兴能够如此,顺便说一句,因为我对许多事情无知,我非常感谢费正清对中国生活、制度和历史中的许多方面的高瞻远瞩、富有教益的看法。因为对自己的事很熟悉,我常不愿做全面的观察或试图把它闹清楚。

尽管非当事人看不太清楚信里具体所指,可是林徽因接受西方学者的时局判断则毋庸置疑,那么她对中国政治前景如何展望,不难想个大致来。抗战胜利前后,两费均曾经出任美国驻华的文化官员,费正清是驻重庆的新闻处处长,费慰梅为使馆文化参赞。

总的来说,林徽因是远离政治的,而中国政治局势的变化正一步步走近她,政治必定影响到民众生活。此时林徽因给费慰梅信里难得地谈论到政治:“政治的混乱和觉悟的痛苦给清晰的地平线又增添了乌云,我几乎总是在消极地悲伤。右派愚蠢的思想控制和左派对思想刻意操纵,足可以让人长时间地沉思和沉默。我们离你们国家所享有的那种自由主义还远得很,而对那些有幸尚能温饱的人来说,我们的经济生活意味着一个人今天还腰缠万贯,明天就会一贫如洗。”

国民党政权气数已尽,共产党反攻的炮声逼近了清华园。与官方有些牵连的知识分子,纷纷想撤离故都,他们当中有些人与梁、林的私交不浅,其中便有梁思成的恩师梅贻琦。蒋介石的飞机一次次停在围城内的临时机坪,接应决意离开的知识分子南去。梁思成、林徽因夫妇不为所动,虽然梁思成刚刚当选上首届中央研究院的院士,荣誉骄人。梅贻琦登机前夕的圣诞夜,邀请再冰、从诫到他家过节,客人只有姐弟俩,这是梅先生以特殊方式向姐弟的父母告别。梁思成、林徽因坚持留下的原因不止一个,失望于国民党当局无疑是主要的。一九四七年梁思成在美国早已表达过这样的心境,他对共产党人没有多少了解,但是像许多在国民党政权下受尽敲诈勒索和贪污腐化之苦的同胞一样,他很难相信事情会变得更糟。(见费慰梅:《梁思成与林徽因》)除此之外,还有一个决非不重要的原因,便是梁思成、林徽因夫妇放不下研究中国建筑史的事业。假如离开北方,离开大陆,他俩还如何研究中国建筑呢?留下,差不多别无选择。

一九四八年底解放军进驻京郊海淀,清华园贴出了具名第四野战军十三团政治部主任刘导生的安民告示。和平解放北平的谈判一时尚无结果,围攻故都的战事准备节节加紧。听着附近隆隆炮声,梁思成不住地自言自语:“完了!完了!”他们夫妇心焦如焚,为城内无数即将毁于一旦的古迹担忧。他们哪里想到,牵挂这些名胜古迹的同时另有人在。某天张奚若陪着两名军人进到新林院八号,他们请古建筑专家在军事地图上标注出城内需要保护的古迹位置。梁、林多日的担忧顿时化解,他们第一眼的解放军印象,意外地极度的良好。他们并非初次标明避免轰击的古建筑目标,抗战时他们既为国民党编过沦陷区的文物名录,也为美军标注过日本奈良、京都古迹的所在,凡有良知的政治家都会保护人类共有的文化遗产,解放军起码不失良知。长期歪曲的政治宣传造成过梁、林偏见,他们起初以为来自山沟的大兵不会有这文明的意识。夫妇俩惊喜,过后是激动,再过后是思考,于是对即将主宰中国的新当权者产生了全新的希冀。他们接着又和建筑系同人编写了一册《全国重要建筑文物简目》,它被发放到解放南方的部队和接管人员手中。

清华园里气象一新,学生上演了革命大戏《血泪仇》,朱自清随同学生扭起了秧歌。对照不久前物价飞涨、人心惶惶的波动局面,校园里一扫沉闷、焦虑、彷徨的氛围,林徽因感到清风扑面的畅快。她原先对新政权本无过高期望:“只要年青一代有有意义的事可做,过得好,有工作,其他也就无所谓了。”(《致费慰梅信》)现在目标提高了。很快梁思成被任命为北平都市计划委员会副主任,林徽因是它的一名委员,她和梁思成加入了维护老城、建设新城的洪流。现实令她大喜过望,正如她另一封信里所报告的:“这里的气氛和城里完全两样,生活极为安定愉快。一群老朋友仍然照样打发日子,老邓、应铨等就天天看字画,而且人人都是乐观的,怀着希望照样的工作。”(《致张兆和信》)她读到了老解放区赵树理的小说,竟然从中读出莫须有的沈从文对赵树理的影响。事情又决非她想的这么简单,等在后面的种种曲折亦非她所能预见。充满幻想,略带天真,差不多是那时相当多的知识分子共同的心态。和林徽因一样的许多知识分子,都将他们的才智无保留地奉献给了新的社会,哪怕他们像戴着镣铐跳舞,但舞得真诚,舞得满怀激情。社会是大家的,政权可以更迭,但人民是永恒的。

如果没有这样的真诚与激情,不知林徽因与女儿的一场矛盾该会怎么解决。年轻人比长辈更能接受新鲜事物,梁再冰决心放弃还有一年的学业参军南下。父母都不同意,林徽因尤其伤心,落泪要求再冰至少将参军的时间推迟到大学毕业。依恋家庭和向往入伍的情感冲突在梁再冰内心也激烈,飞向广阔新天地的激情占了上风。两代人之间经过争辩,父母忍痛作出退让,这让步因素之一,基于梁、林政治立场的根本改变。他们提出唯一条件,再冰一年后回北大念完全部学业课程,可三个人中谁都不会相信这渺茫的一年约期,父母更忧虑失去重见女儿的可能。分别时,再冰穿着军装同家人在门口照了张合影。照片上女儿笑得相当舒心,梁思成的笑容便有点勉强,林徽因连勉强笑容也没能展开,当然她也不屑于悲悲戚戚。南下前几天,林徽因进城到再冰的驻地又一次为她送别,她坐在女儿的铺盖上呆滞了好一阵。不论怎么说,林徽因能放走女儿参军,该是清华园内巨大变化的不算小的例证。

清华园新林苑八号

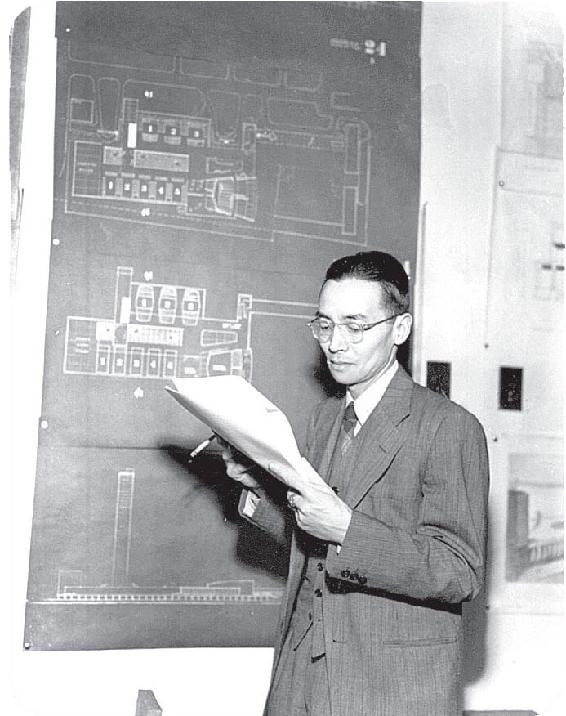

梁思成在美国设计联合国大厦期间与各国专家们商讨方案

1947年,梁思成在讨论联合国设计方案时发言

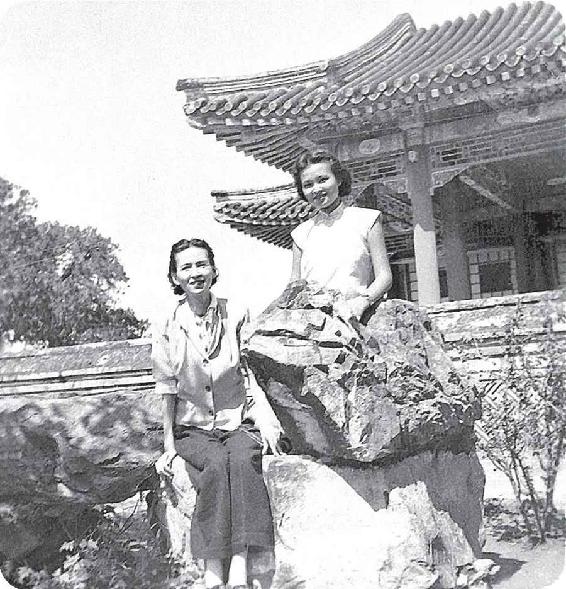

1947年,林徽因在女儿梁再冰陪伴下游览颐和园

1947年,林徽因与梁再冰在颐和园

1948年,梁再冰参军前,林徽因与女儿及张奚若教授之子女张文朴(前右)、张文英(后中)、金岳霖、沈铭谦、梁思成、母亲何雪媛摄于北平

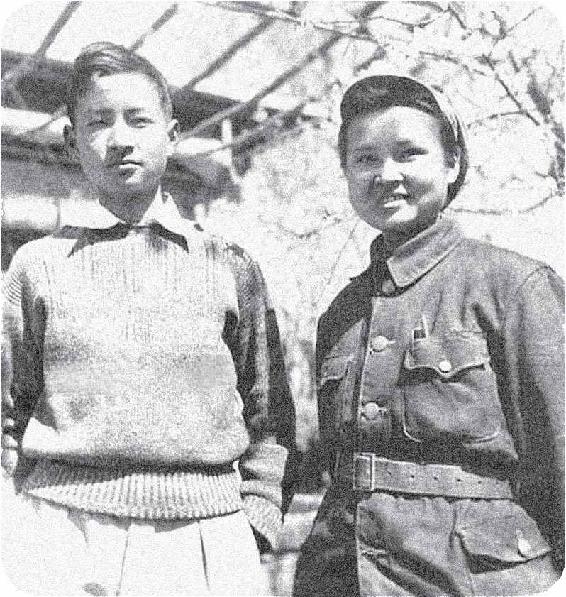

1949年3月,林徽因与梁思成送女儿梁再冰参军南下前合影

1949年3月,梁再冰参军前与弟弟梁从诫在清华园新林苑八号前

1950年,林徽因与营建系部分师生合影