三三 国徽

巨变更反映在林徽因自身,还有梁思成。他夫妇接受了政府交付的一连串建筑设计任务,也接受了一个个令他人羡慕的社会职务、荣誉称号。在中国,北京市人民代表不同于参与决策的议员。民国时期在建筑学领域做出了突出贡献,林徽因多来自个人事业心;进入共和国,林徽因大有知遇之感,增添了一层报效政府的政治因素。正如她多次引述列宁的话:科学家是通过他们的工作认识和接受社会主义的。既然接受,便为新政权鞠躬尽瘁。对政府出于肺腑的热爱、忠诚,渗透情感,遍布于生活细节。她给梁思成家信里,大段抒发斯大林噩耗带给她如何巨大的悲哀,不几天“又从无线电中传到捷克总统逝世消息。这种消息来在那样沉痛的斯大林同志的殡仪之后,令人发愣发呆,不能相信不幸的事可以这样的连续发生。大家心境又黯然了”。由于设计国徽,夫妇常有机会见到国家领袖,夫妇打赌,看下次谁能先见到,以此为荣。可想获胜居多的是梁思成,他还应邀到领袖家吃饭,告诉家人,“共三桌,一桌毛主席做主人,一桌朱(总司令),一桌周(总理),并没有客气的让座,我们年青的都抢坐在周恩来桌上”。(梁思成致梁再冰信)自称年轻,此时梁思成四十有八,挨近了天命之年。喜形于色,跃然纸上。梁林此刻记起,他们曾经讽刺飞往重庆投奔宋美龄的冰心——彼此都为国家。立场、态度、情感发生如此巨变,在共和国初期不只是梁、林二人,与他们过从甚密的金岳霖、钱端升、张奚若、周培源、陶孟和,无不和她夫妇一样。张奚若等积极建议《义勇军进行曲》为国歌,意见被采纳(代国歌),“当晚散会之前,我们围着毛主席高声同唱第一次的国歌高兴兴奋无比。那是最可纪念的一夕。”(见梁思成致梁再冰信)他们都是专家,一介书生,刚目睹过内战时的民不聊生,眼前出现一片新生国家新的气象,再加备受重用的知遇之恩,这情感变化乃新生政权朝气蓬勃的某种必然。情感之变有脉络可寻,非墙头草之流。

近年来林徽因的名字常和新中国的国徽连在一起,电视纪录片《共和国之徽》有过详尽介绍。林徽因确为此倾注了大量心血,参与国徽设计,世人称誉她事业的又一辉煌。人们广为传诵,有时简单地说成林徽因设计了国徽,由此引起过争议。梁从诫嘲讽,“我们挂了快五十年的国徽,却还要来追究其‘设计者到底是谁’这样一个尴尬的问题”。他以全国政协委员身份写了提案,建议国家为国徽设计单位清华大学补发设计证书,政协全国委员会未予采纳。他收到提案的答复,现在的国徽“不属一九四九年应征中选之列”,不便颁证。(均见梁从诫《为〈国徽设计者到底是谁〉致〈中华读书报〉》)不宜过度纠缠这个无多大意义的争议,了解国徽产生的过程,了解林徽因所作的贡献,尤其是她在国徽诞生中表现出的虔诚和忘我,智慧和才华,该比“设计者到底是谁”更能启示教育后代。

新中国宣告成立前夕,临时代行政府职权的全国政协筹备会,一九四九年七月十日在各大报纸发布公告,征集国旗图案、国徽图案、国歌歌曲,成立了三个专门小组分别负责这几项事宜,聘请了徐悲鸿、梁思成、艾青为顾问。国徽图案的设计要求是,具有中国特征、政权特征,须庄严富丽。八月二十日应征日期截止,收到应征国徽图案九百余件,选出二十八件送国徽评选小组初选,均被否定。初选委员会向全国政协报告:“因收到的作品太少,且也无可采用的,已另请专家拟制,俟收到图案之后,再行提请决定。”(引自秦佑国《林徽因先生与国徽设计》,本节关于国徽内容多参考该文。)报告中“另请专家”指的是中央美术学院的张仃、钟灵等几位画家,此前他们已经设计过全国政协的会徽。张仃为首的美术家提供了五件国徽图案送审。据说,五件图案与政协会徽相似,而且与苏联及当时东欧社会主义国家的国徽也相似,当然又不获通过。毛泽东主席亲临相关会议,到会人员同意五星红旗作国旗、《义勇军进行曲》作代国歌的决定,分歧主要集中在国徽图案。最后毛泽东拍板:“国旗决定了,国徽是否可慢一步决定,原小组还继续设计,等将来交给政府去决定。”梁思成参加了这次会议。几天后刚成立的中国人民政治协商会议全国委员会,召开首届全体会议,主席团正式决定,再次邀请专家另行设计国徽图案,清华大学担当了这一重任。

梁思成事务繁多,无暇顾及国徽设计的具体工作,仅承担了组织、领导责任,设计任务具体由林徽因及她的合作者及年轻助手们完成。梁从诫透露,国徽设计中许多新的构思都由他母亲率先提出,并勾画成草图提供大家斟酌。(梁从诫:《倏忽人间四月天》)清华大学上报中央的《拟制国徽图案说明》文件写明:

集体设计

林徽音 雕塑学教授,做中国建筑的研究

莫宗江 雕塑学教授,做中国建筑的研究

参加技术意见者

邓以蛰 中国美术史教授

王逊 工艺史教授

高庄 雕塑教授

梁思成 中国雕塑史教授,做中国建筑的研究

梁思成给女儿的信中说到这事:“技术工作全由妈妈负责指挥总其成,把你的妈妈忙得不可开交,我真是又心疼、又不过意。但是工作一步步的逼迫着向前走,紧张兴奋热烈之极,同时当然也遭遇许多人事和技术的困难⋯⋯妈妈瘦了许多,但精神极好。”(梁再冰:《我的妈妈林徽因》)林徽因体力不支,不能到建筑系上班,只好在家里作业,客厅变成了巨大的国徽“作坊”。有时她无力站着工作,只得坐床头,面前搁一块木板算是“工作台”。那时梁再冰已经调到北京新华社总社,梁再冰周末从城里回家,大吃一惊:桌子、椅子、沙发摆着国徽图案,满眼是红色、金色,闪闪烁烁。母亲正埋首五星、麦穗、齿轮、天安门,根本没在意女儿进门。或者看见了,好像再冰刚出门买了棵白菜回来。那段日子,建筑系师生进进出出于新林院八号,家里天天充溢浓厚的“国徽气氛”。她觉得,不只是妈妈完全忘记了她自己重病在身,而且周围的人也因此忘记了,林徽因是个需要加倍护养的重病患者。

奋斗了一个多月,十月二十三日,林徽因主持设计的国徽图案完成了第一稿。上报的图案附有文字说明:

拟制国徽图案以一个璧(或瑗)为主体;以国名、五星、齿轮、嘉禾为主要题材;以红绶穿瑗的结衬托而成图案的整体。也可以说,上部的璧及璧上文字,中部的金星齿轮,组织略成汉镜的样式,旁用嘉禾环抱,下面以红色组绶穿瑗为结束。颜色用金、玉、红三色。

璧是我国古代最隆重的礼品。《周礼》:“以苍璧礼天”。《说文》:“瑗,大孔璧也。”这个孔是大孔的,所以也可以说是一个瑗。《荀子·大略篇》说:“召人以瑗”,瑗召全国人民,象征统一。璧和瑗都是玉制的,玉性温和,象征和平。璧上浅雕卷草花纹为地,是采用唐代卷草的样式。国名字体用汉八分书,金色。

大小五颗金星是采用国旗上的五星,金色齿轮代表工,金色嘉禾代表农。这三种母题都是中国传统艺术里所未有的。不过汉镜中有齿形的弧纹,与齿纹略似,所以作为齿轮,用在相同的地位上。汉镜中心常有四瓣的钮,本图案则作成五角的大星;汉镜常用小粒的“乳”,小五角星也是“乳”的变形。全部作成镜形,以象征光明。嘉禾抱着璧的两侧,缀以红绶。红色象征革命。红绶穿过小瑗的孔成一个结,象征革命人民的大团结。红绶和绶结所采用的褶皱样式是南北朝造象上所常见的风格,不是西洋系统的缎带结之类。设计人在本图案里尽量地采用了中国数千年艺术的传统,以表现我们的民族文化;同时努力将象征新民主主义中国政权的新母题配合,求其由古代传统的基础上发展出新的图案;颜色仅用金、玉、红三色,目的在求其形成一个庄严典雅而不浮夸不艳俗的图案,以表示中国新旧文化之继续与调和。是否差强达到这目的,是要请求指示和批评的。

与此同时,张仃那个美术家小组,在他们设计的前五个国徽图案基础上又设计了一个新图案,其图形外圈大体与前五个相似,但中间原来显示祖国大地的地球改成斜透视的天安门。一九五〇年六月十一日,全国政协常委会讨论报来的七个国徽图案,议决采用天安门作国徽图案,因为它既是五四运动发祥地,又是新中国的诞生地。会议再提出若干修改意见,譬如图案中的天安门像日本房子,颜色有红有蓝不够和谐。第二天,国徽小组会议传达了政协的讨论情况、审议意见,梁思成仍旧表示了不同看法。他认为:“一个国徽并非是一张图画,亦不是画一个万里长城、天安门等图式便算完事,其主要的是表示民族传统精神,而天安门西洋人能画出,中国人亦能画出来的,故这些画家所绘出来的都相同,然而并非真正表现出中华民族精神。采取用天安门式不是一种最好的方法,最好的是要用传统精神或象征东西来表现的。”他批评眼前的天安门图稿:“在图案处理上感觉有点不满意,即是看起来好像一个商标,颜色太热闹庸俗,没有庄严的色彩。”(秦佑国:《林徽因先生与国徽设计》)这无疑是他和林徽因的共同看法。茅盾等委员发言赞同政协的议决,梁、林的老朋友张奚若也是赞同的一个,国徽小组最后“原则上通过天安门图形”。

事情并没有以否定清华大学的国徽设计方案画上句号,出乎意料,会后当天周恩来亲自约请梁思成,再按政协常委会的要求,组织清华教师重新设计国徽图案。十二日,梁思成在家里开会,(林徽因病重,会只能在家里开)。扩大了设计组成员,除林徽因、莫宗江,加入了李宗津、朱畅中、汪国渝、胡允敬、张昌龄。林徽因分配各人搜集资料、设计细部,强调细部与整体关系,组织他们共同参与完整方案的构思。她启发大家讨论国徽和商标的区别,反复说明,国徽代表国家,包含政权,不是商标,不是一幅彩色写真画或一幅风景画。商标要符合宣传商品的要求,不排斥商业气,容许五彩斑斓。如果国徽图案用色太多,就会显得轻率艳俗,就会让人感觉像幅商标。所以,国徽图案用色不能太多,竭力减少到最少几色。国徽应该庄严稳重,又不妨富丽堂皇;要象征化、图案化、程式化;要有民族特色。图案要能够雕塑、能做证章、做钢印和其他印章,还得便于印刷不易走样。(见朱畅中《林先生在国徽设计中》)听了林徽因的精辟见解,同事们好比上了一堂“精彩绝伦的设计课”,感到“终生受用”。客厅里你言我语,热情和信心一起高涨。

林徽因、梁思成大胆突破了政协以天安门为主体的设计要求,缩小其在整个图案中的比例,突出五星,表达了新政权的特征。比例缩小后的天安门,虽小却落落大方。天安门上悬挂至今的国徽图案,几乎就是清华最后完成的图稿。张仃等美术家也第三次提交了他们最终参加竞选的定稿,定稿与清华的图稿看似相近,但差异仍然不小。他们的定稿没有五颗金星,天安门的图像撑满了主体位置,而且过于写真。外圈的麦穗也过于注意细部的麦芒,上部的凹凸形齿轮使得外圈整体不够圆满。下方也不如清华图案两边绶带略微下垂显得稳重,虽然写上“中华人民共和国”字样,却依然少了些庄严。

六月十七日清华大学提交了修改后的设计方案,其设计说明写道:

图案内以国旗上的金色五星和天安门为主要内容。五星象征中国共产党的领导与全国人民的大团结;天安门象征新民主主义革命的发源地,与在此宣告诞生新中国。以革命的红色作为天空,象征无数先烈的流血牺牲。底下正中为一个完整的齿轮,两旁饰以稻麦,象征以工人阶级为领导,工农联盟为基础的人民民主专政。以通过齿轮中心的大红丝结象征全国人民空前巩固团结在中国工人阶级周围。就这样,以五种简单实物的形象,藉红色丝结的联系,组成一个新中国的国徽。

在处理方法上,强调五星与天安门在比例上的关系,是因为这样可以给人强烈的新中国的印象,收到全面含义的效果。为了同一原因,用纯金色浮雕的手法处理天安门,省略了繁琐的细节与色彩,为使天安门象征化,而更适合于国徽的体裁。红色描金,是中国民族形式的表现手法,兼有华丽与庄严的效果,采用作为国徽的色彩,是为中国劳动人民所爱好,并能代表中国艺术精神的。

这次设计方案与后来确定的图样基本一样了。

六月二十日,全国政协召开全体委员会,审议两个国徽图案,决定从中确定一个。梁思成患重感冒不能起床,建筑系秘书朱畅中代表他出席会议。朱畅中回忆:会场设在中南海怀仁堂全国政协一间会议室里,正中墙前左侧摆着清华的方案,右侧为美术家的方案,双方的图案虽然都有天安门为主题,但两家图案的形象、色彩、布局、技法却截然不同。

等不多会儿,周总理来到会场,会议主席沈雁冰(茅盾)先生宣布开会。与会者各抒己见,有的委员指着美术家的图案详述优点,赞成美术家的图案中选。有的委员持异议,赞赏清华的金、红两色图案。众说纷纭,气氛热烈。意见都一吐而尽,会场陆续安静下来,显然在等周总理表态。周总理没有立即发言,他注意到一直沉默不语的李四光先生,悄悄走到李先生座旁,双手扶着沙发问道:“李先生,您看怎样?”李四光左顾右看,再次审慎比较两方国徽图案,然后指着左边清华的图案说:“我看这个气魄大,天安门上空像是一幅整个天空一样大的五星红旗,气魄真伟大;下边,天安门前的广场也显得宽广深远,气势恢弘。金、红两色,使得整个图案有鲜明的中华民族特色,对称均衡,庄严典雅,又富丽堂皇。我赞成清华大学的。”周总理又再次细看美术家设计的,又细看清华这一幅,又问大家是否还有不同意见。他停顿片刻,看没有人想发言了,接着说:“那么好吧!就这样决定吧!”委员们纷纷表示赞成。总理赞赏清华的图案,倾向是明显的,为臻于完美,他建议稻穗向上,这样挺拔一些。

六月二十三日,毛泽东主席主持政协二次全体会议,最后审议通过国徽图案的决议,林徽因受特别邀请列席大会。大会当然不会有不同声音,毛泽东提议全体起立,一致通过国徽图案。这庄严时刻,很少落泪的林徽因泪花簌簌!历时整年,她为国徽拼命地查阅资料、对比分析、精心设计,从中体会到了党和人民的知遇之情。知遇化为无尽动力,创造了她生命的奇迹。一九四六年医生预言她活不过五个年头,现在五年后,她依然勤奋在自己的岗位上!由于设计国徽的工作关系,林徽因、梁思成一度同新中国各级领导人有过频繁接触,与他们情感距离逐渐靠近,甚至和有的领导建立起私人友情。

国徽图案确定以后,梁思成推荐清华大学建筑系高庄教授制作国徽的立体浮雕模型,增添徐沛贞协助。八月十八日,政协国徽审查组通过模型审查。九月二十日,毛泽东以中央人民政府主席名义下令公布国徽图案,同时颁布《中华人民共和国国徽图案说明》:“国徽的内容为国旗、天安门、齿轮和麦稻穗,象征中国人民自五四运动以来的新民主主义革命斗争和工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生。”清华建筑系庆功那天,大家捧着图案合影留念,背景是九张几经易稿的每一稿图样。最该是林徽因和梁思成出现的时刻,夫妇俩却又双双病倒——那张珍贵的合影,竟缺席了两位不能缺席的人物!

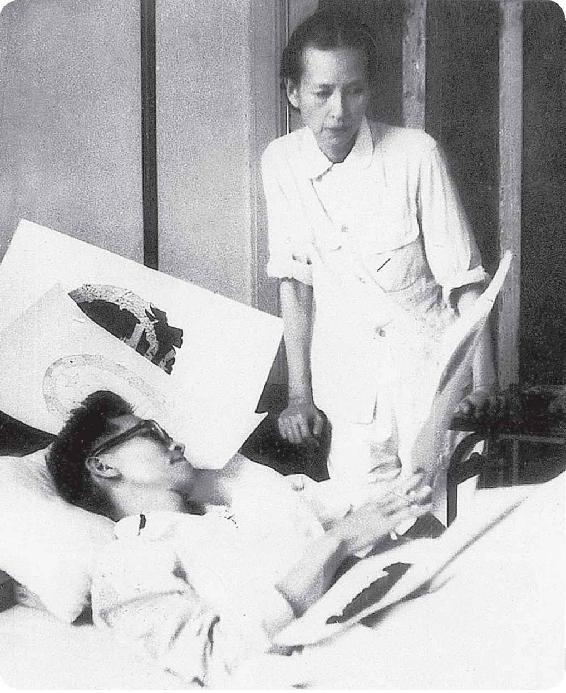

1950年,病中的林徽因、梁思成在讨论国徽设计方案

清华大学国徽设计小组的部分成员在梁思成住宅前留影,右二为胡允敬

1949年10月,林徽因等设计的国徽方案

中华人民共和国国徽