二四 沈从文

沈从文初登文坛之际适逢林徽因出国留学,一时失之交臂。沈从文经常发表作品的报刊如《晨报副刊》《现代评论》,恰是凌叔华勤耕的文学园地,一男一女两位小说家很快在徐志摩、陈西滢的圈子里相识。之后沈从文去武汉大学教书,一度与文学院长陈西滢同事,少不了出入院长家门,和凌叔华更加亲近了。他给朋友的信中热烈赞美凌叔华,赞美的并非作家:“叔华才真是会画的人,她画得不坏。这女人也顶好,据他们说笑话,是要太太,只有叔华是完全太太的,不消说那丈夫是太享福了。”(《致王际真信》)

沈从文与林徽因见面要晚了好几年,大约在林徽因患病疗养于香山的三十年代初,他跟徐志摩等人一起上山探视才女。头两年交情泛泛,素有“乡下人”情结的沈从文在名媛面前未免拘谨。虽说林徽因曾经为他的小说《神巫之爱》配过插图,当他希望得到一幅林徽因的美术作品时,仍然不敢启齿。他转请徐志摩代为求索,不意诗人突然去世,求画的事情就无从提起。陈梦家编选《新月诗选》,沈从文和林徽因都是入选的诗人,林徽因本职在建筑,沈从文与她往来之勤不及与全力致力于文学的凌叔华。“八宝箱”风波中沈从文明显偏向凌叔华,自青岛急忙致信胡适,积极参与,劝说胡适不要交徐志摩日记给林徽因,力主归凌叔华保存。他见证徐志摩确曾说过:“最适宜于保管他案件(指八宝箱里材料)的人,是不甚说话的叔华。”(《致胡适信》)

随着时间推移,林徽因文学才华越来越显露,沈从文对她了解也越来越多,他们在创作和友情两方面渐渐密切起来。林徽因的许多作品交沈从文,发表在他主编或参与编辑的报刊。一九三六年春天,沈从文所编的《大公报·文艺副刊》登出林徽因的小诗名篇《别丢掉》,引来梁实秋化名文章的批评。梁的批评既不够实事求是,署化名又不够光明磊落,颇激起沈从文不满。沈从文致信胡适:“《自由评论》有篇灵雨文章,说徽因一首诗不大容易懂(那意思是说不大通)。文章据说是实秋写的。若真是他写的,您应当劝他以后别写这种文章,因为徽因的那首诗很明白,佩弦、孟实、公超、念生⋯⋯大家都懂,都不觉得‘不通’,那文章却实在写的不大好。”(《沈从文全集·书信卷》)半年后沈从文发表了朱自清反批评的文章《解诗》,文章逐句解读《别丢掉》,称赞《别丢掉》“是一首理想的爱情诗”。

围在胡适那个文人圈子里,沈从文与梁实秋的过从似疏似远。两人一起在青岛山东大学共事,沈从文即写了个短篇小说《八骏图》,里面有一骏即影射梁实秋的,语含讥讽。沈从文上了七八十岁高龄,仍对梁实秋微词犹存,他说:“至于梁实秋这个人,我始终并不和他有什么友谊。外人只见到我们一道写文章,又一道在山大教书,却不知道彼此之间性格不同,极少来往。”(《复孙玉石信》)沈从文说“极少来往”,有点言过其实。抗战胜利后沈从文费劲促成梁实秋出版《益世报》“星期小品”副刊,进而有舍我助梁的打算:“如报馆能将《语林》抽出一期,留出地位过万字,与《文学》相等,立一名目如《批评与介绍》一类称呼,邀实秋主持,一定相当好。如抽不出篇幅,以弟私见,即将弟(沈从文)所编《文学》由实秋主持改造,或分一半,各作双周刊。”(《致秦晋信》)可见,至少他们一度曾经很近乎的。梁实秋晚年写过两篇回忆沈从文的短文,其中对旧友多有美言。沈从文却不怎么领情,多次反唇相讥(分别见沈从文致程应镠李宗蕖夫妇、致张宗和、致钟开莱等人信)。梁实秋有则短文透露,“文革”后沈从文访问美国,曾打听梁的消息,似有面晤故人的愿望。在梁实秋那面,或不详沈从文的腹诽。不过总的说来,沈从文与梁实秋言语不很投机,说他们交情不似梁实秋感觉的深厚,应该是可信的。

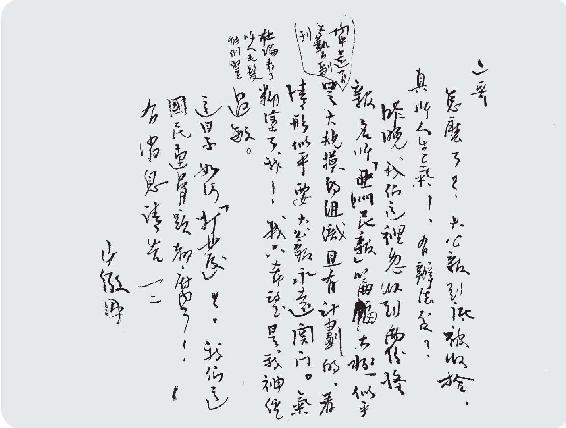

沈从文对冰心的创作和处世也有腹诽,如前引给朋友的信说,“冰心则永远写不出家庭亲子爱以外”,给别的朋友信里指责冰心参政,是“走内线”“与宋美龄攀同学”。(《复施蛰存信》)沈从文与冰心和梁实秋都相当疏远,林徽因与谢、梁的关系相同的亲疏远近,沈从文和林徽因自然容易靠近了。沈从文结婚时经济拮据,新房里没有什么鲜亮的陈设,唯梁思成、林徽因夫妇送的一条锦缎的百子图床罩异常醒目,增喜气许多。交往渐多,了解加深,沈从文终于引林徽因为知音。他不只创作上与林徽因多加切磋,而且个人情感起了波折,也去找林徽因帮助,林徽因会给他如费慰梅说的“母亲般的关怀”。有一年沈从文妻子张兆和回南方省亲,留小说家一人守居北平,沈每天给妻子写信。某天的一封坦率表露,他关心和爱慕北平一个年轻的女作家高青子,张兆和即刻妒火大旺。沈从文简直无事生非,自己也为妻子的嫉妒苦恼,便写信给林徽因诉苦。恰巧林徽因刚和梁思成发生激烈口角,也正陷入个人情感漩涡,深受煎熬。她感触满怀,回复了沈从文一封长信。这封长信实在是难得的文本,它既很能见证两位作家交情的深厚,又可看作林徽因生活态度的夫子自道,值得不惜篇幅,引录其关于情感关于人性的精彩阐发:

在这样的消极悲伤的情景下,接到你的信,理智上,我虽然同情你所告诉我你的苦痛(情绪的紧张),在情感上我却很羡慕你那么积极,那么热烈,那么丰富的情绪,至少此刻同我的比,我的显然萧条颓废消极无用。你的是在情感的尖锐上奔迸!

可是此刻我们有个共同的烦恼,那便是可惜时间和精力,因为情绪的盘旋而耗废去。

你希望抓住理性的自己,或许找个聪明的人帮你整理一下你的苦恼或是“横溢的情感”,设法把它安排妥帖一点,你竟找到我来。我懂得的,我也常常被同种的纠纷弄得左不是右不是,生活掀在波澜里,盲目的同危险周旋,累得我既为旁人焦灼,又为自己操心,又同情于自己又很不愿意宽恕放任自己。

不过我同你有大不同处:凡是在横溢奔放的情感中时,我便觉到抓住一种生活的意义,即使这横溢奔放的情感所发生的行为上纠纷是快乐与苦辣对渗性质,我也不难过不在乎。我认定了生活本身原质是矛盾的,我只要生活;体验到极端的愉快,灵质的,透明的,美丽的近于神话理想的快活,以下我情愿也随着赔偿这天赐的幸福,坑在悲痛,纠纷失望,无望,寂寞中捱过若干时候,好像等自己的血来在创伤上结痂一样!一切我都在无声中忍受,默默的等天来布置我,没有一句话说!(我且说说来给你做个参考)

我所谓极端的、浪漫的或实际的都无关系,反正我的主义是要生活,没有情感的生活简直是死!生活必须体验丰富的情感,把自己变成丰富,宽大能优容,能了解,能同情种种“人性”,能懂得自己,不苛责自己,也不苛责旁人,不难自己以所不能,也不难别人所不能,更不愿(怨)运命或上帝,看清了世界本是各种人性混合做成的纠纷,人性又就是那么一回事,脱不掉生理,心理,环境习惯先天特质的凑合!把道德放大了讲,别裁判或裁削自己。任性到损害旁人时如果你不忍,你就根本办不到任性的事,(如果你办得到,那你那种残忍,便是你自己性格里的一点特性,也用不着过分的去纠正)想做的事太多,并且互相冲突时,拣最想做——想做到顾不得旁的牺牲——的事做,未做时心中发生纠纷是免不了的,做后最用不着后悔,因为你既会去做,那桩事便一定是免不了的,别尽着罪过自己。

我方才所说到极端的愉快,灵质的,透明的,美丽的快乐,不知道你有否同一样感觉。我的确有过,我不忘却我的幸福。我认为最愉快的事都是一闪亮的,在一段较短的时间内迸出神奇的——如同两个人透彻的了解:一句话打到你心里,使得你理智和情感全觉到一万万分满足;如同相爱:在一个时候里,你同你自身以外另一个人互相以彼此存在为极端的幸福;如同恋爱,在那时那刻眼所见,耳所听,心所触无所不是美丽,情感如诗歌自然的流动,如花香那样不知其所以。这些种种便都是一生中不可多得的瑰宝。世界上没有多少人有那种机会,且没有多少人有那种天赋的敏感和柔情来尝味那经验,所以就有那种机会也无用。如果有如诗剧神话般的实景,当时当事者本身却没有领会诗的情感又如何行?即使有了,只是浅俗的赏月折花的限量,那又有什么话说?!转过来说,对悲哀的敏感容量也是生活中可贵处。当时当事,你也许得流出血泪,过去后那些在你经验中也是不可鄙视的创痂。(此刻说说话,我倒暂时忘记了我昨天到今晚已整整哭了二十四小时,中间仅仅睡着三四个钟头,方才在过分的失望中颓废着觉到浪费去时间精力,很使自己感叹)在夫妇中间为着相爱纠纷自然痛苦,不过那种痛苦也是夹着极端丰富的幸福在内的。冷漠不关心的夫妇结合才是真正的悲剧!

如果在“横溢情感”和“僵死麻木的无情感”中叫我来拣一个,我毫无问题要拣上面的一个,不管是为我自己或是为别人。人活着的意义基本的是能体验情感。能体验情感还得有智慧有思想来分别了解那情感——自己的或别人的!如果再能表现你自己所体验所了解的种种在文字上——不管那算是宗教或哲学,诗,或是小说,或是社会学论文——(谁管那些)——使得别人也更得点人生意义,那或许就是所有的意义了——不管人文明到什么程度,天文地理科学的通到那里去,这点人性还是一样的主要,一样的是人生的关键。

信里写了这许多仍意犹未尽,林徽因再约沈从文当面说了个畅快。这个自称“乡下人”的小说家,像初出茅庐的青年,哭丧着脸进了太太客厅,林徽因百般开导,劝慰,同情,责骂,并要他找金岳霖谈谈。事后林徽因告诉费慰梅,她和沈从文的交谈情景:“他那天早上竟是那么的迷人和讨人喜欢!”(《致费慰梅信》)费慰梅从中看到:“她对他有一种母亲般的关怀,而他,就和一个亲爱的儿子一样,一有问题就去找她商量办法。”(《梁思成与林徽因》)不必诧异费慰梅这感觉,纵然沈从文较林徽因年长两岁。同样,比张兆和大八岁的沈从文不是常在家信里叫她“小妈妈”的。如果由费慰梅的话引发遐想,怕也不能完全怪在遐想的人。

奉人性为本,这种人生态度的契合,正是林徽因与沈从文所以过从至密的基础。现存林徽因书信,除两费夫妇,写给胡适、沈从文的最多,后者篇幅最长,最袒露心襟。因而,略过林徽因容貌、才华,去洞见她内心,深知一代女性精英,便不可不细致品读这一封封致沈从文信,何况它们俨然一篇篇精美散文。林徽因喜爱写信几成病状,乃至说,“我偏不写信,好像是罚自己似的”。(《致沈从文信》)

林徽因的生活充溢人性,沈从文也是,他说,自己创作神庙里供奉的一尊神像便是人性。崇尚人性的一致,奠定了他们友谊的基石。再说,林徽因心目中的沈从文,又是个“安静、善解人意、‘多情’而又‘坚毅’的人”,而且是个“天才”。(林徽因:《致费慰梅信》)与沈从文通信,林徽因当作一种享受。今存的林氏遗札,不计致外籍友人费慰梅夫妇,写给沈从文的,最有情思,最具文采,于林徽因研究颇具文献价值。她非常赞赏沈从文的作品,编选《大公报文艺丛刊小说选》,入选三十篇作品中唯沈从文一人占了四篇之多,属篇数最多的作者。林徽因把他的作品推荐给女儿再冰,尤其喜爱他的中篇小说《边城》,在病榻上还和人兴致勃勃地谈沅水渡口谈翠翠。她倍加推崇小说里的对话:“这才是小说!文字那么简单准确,把人写得那么生动。”(沈从文:《复陈从周信》)不用说,林徽因的绝代才华更叫沈从文倾倒,他总是微笑着眯着眼,静默地欣赏才女侃侃而谈。抗战爆发后大家流落到昆明,有时聚在一起,施蛰存记述了这般情景:“坐在稻草墩上,她(林徽因)会海阔天空的谈文学,谈人生,谈时事,谈昆明印象。从文还是眯着眼,笑着听,难得插一二句话,转换话题。”(施蛰存:《滇云浦雨话从文》)

北平解放初期,沈从文和林徽因有过几天朝夕相处的日子。新政权鄙视自由主义文人,北大进步学生在爬上学校大楼,挂出“打倒沈从文”的巨幅标语,前不久左翼权威作家郭沫若著文判定沈从文是反动、下流的“粉红色作家”。沈从文感到自己到了穷途末路,曾经割脉自杀。为缓解沈从文极度紧张的情绪,正复发旧病的林徽因邀请他到清华园小住,这里有不少他的老朋友。林徽因安排沈从文住在隔壁金岳霖家,只是睡个觉,一日三餐和金岳霖过来,整天在梁家。林徽因不顾气喘、发烧,坚持陪沈从文饭后聊天。经她悉心的心理开导,渐渐拂去了笼罩在脆弱文人心头的梦魇,帮助他度过了人生苦痛的一道难关。沈从文离开清华园后,不再留下多少他们往来的记载。城内城外,彼此都忙。林徽因过世很早,沈从文又度过了三十个春秋。在漫长岁月里,沈从文常在信里提到林徽因,称她是《边城》“最好的读者之一”。(《致陈从周信》)他不能忘怀,抗战时期初到昆明的下午,梁思成、林徽因夫妇用小汽车送他到北门街火药局附近高地,三人眺望雨后一碧如洗的翠湖景色。故人已逝,见到林徽因女儿,沈从文如对故人,感到“再冰则已和卅多年前她母亲神气差不多少”。(《致凌叔华信》)还报告张兆和说:“再冰瘦得眼已下陷,和她妈妈老时相近。”(《致张兆和信》)直到垂暮之年仍念念不忘:“思成夫妇也是(我)一生最好朋友之一。”(《致陈从周信》)一九八五年林徽因第一本文学作品集《林徽因诗集》要出版,编者请沈从文题写了内封上书名。那俊秀的章草手书,为两位作家的友谊画上了最后一笔。三年后沈从文也走了,到天国去见他为之倾倒的才女。

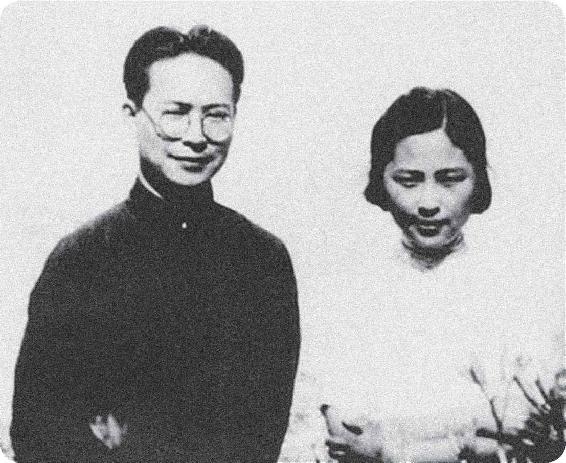

沈从文与张兆和

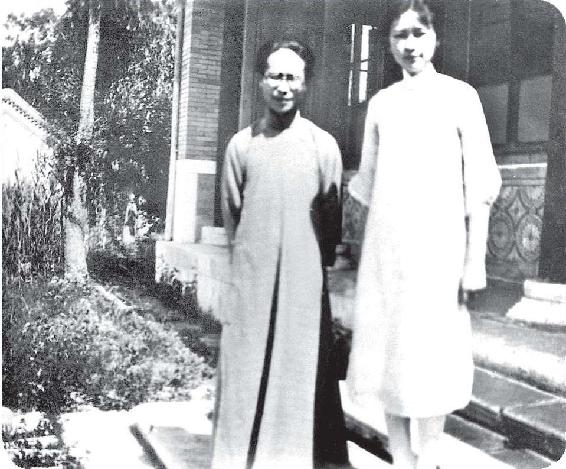

1931年6月在北平达园,经徐志摩介绍沈从文与林徽因相识。徐志摩摄

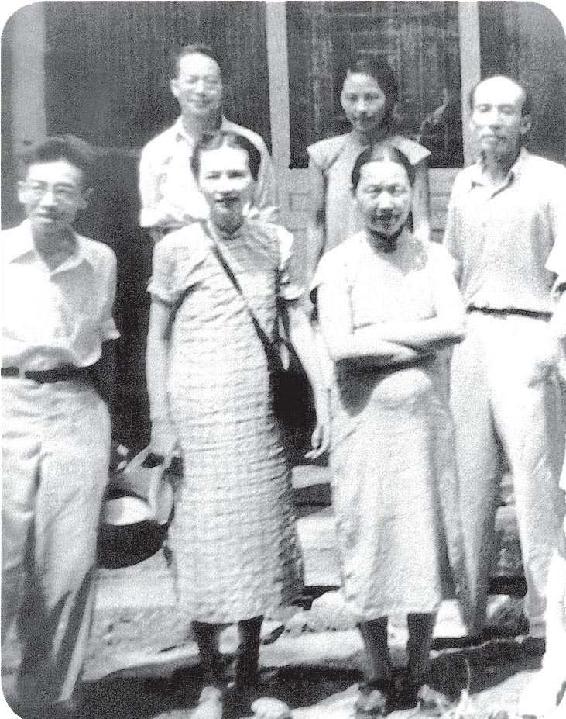

1947年夏, 沈从文、张兆和与梁思成、林徽因、杨振声、张奚若夫人在颐和园霁清轩

1935年11月下旬,林徽因致沈从文书信手迹