三十 李庄

西南联大没有撤离昆明,不少林徽因、梁思成的老朋友留在了春城,钱端升、张奚若都在其内,还有亲密的金岳霖,与这许多知交分别令夫妇两人沮丧不已。

李庄属南溪县,地处五粮液名酒产地宜宾以东数十里,依临长江,号称沿江第一古镇。战时这里云集了中国一流学府、研究团体、文化机构,云集了一流学者、专家、教授:李济、傅斯年、董作宾、梁思永、李方桂、曾昭燏、童第周、贝时璋、王葆仁、吴定良、张象贤、倪超、徐诵明、唐哲……辉映小镇抗战史,堪称文化奇观。

本是水路,林徽因一行去李庄却不能沿江而下,得先走很长的旱道。一九四〇年十一月二十九日,林徽因独自和母亲、再冰、从诫出发。梁思成临行前脚趾感染破伤风,必须立即就地医治,不然有截肢的危险。丈夫暂时留下了,病妇要肩起带领老小长途迁徙的繁重担子。幸好有营造学社同人刘敦桢一家同行,不然林徽因和母亲、孩子及大包小包的行李,上千里路程怎么行走。

再一次踏上像几年前那样的艰辛旅程,天空飘着昆明很难见到的雪花。他们又被塞进拥挤不堪的卡车,车上从七十老人到刚降生的婴儿,合计三十一人。当天抵达曲靖,寄住在“松花江旅馆”。第二天到宣威,投宿“中国旅行社”。在宣威从诫生病发高烧说胡话,行程暂停了一日。十二月二日从诫带病上路,到威宁时,投宿一家小客店。客店简陋肮脏,老板还抽鸦片。三日那天赶往毕节,沿途一面是风景如画,一面是狼群出没。在毕节逗留了三天,可从诫仍是高烧不退。林徽因不得已使用当地的土法,将鸡蛋放在中药剂里煮,而后拿鸡蛋揉搓他额头,还真有点效果。买药时经过孔庙改成的小学校舍,她强拉再冰一起进去,察看校舍建筑结构,引来大群学生围观,多稀奇的“洋女人”。林徽因告诫女儿:“我们到了一个地方如果要参观,一定要看看这地方的县政府、重要机关、学校、孔庙以及街道布置法、城墙的建筑法才对,不是单看铺子卖什么东西就算完事的。”(梁再冰:《我的妈妈林徽因》)再冰把这话记入当天日记。六日到叙永,七日到泸州,那里又逗留了一天,九日清早换船去宜宾。行李挑到江边,小划子送上不能靠岸的轮船。船进人门口太小,大件行李无法上去,只得再另行绕道设法推上船。他们折腾整整一天,耽搁了晚饭,只好饥肠辘辘睡觉。好在大家极其疲乏,不多会儿鼾声四起,谁都不知道夜间什么时候开船的。十日到宜宾,十三日换小木船出发,历尽艰辛,视野里终于出现了李庄影子。这次走走停停,又是整半个月。路上林徽因既要张罗,又要动手;既要坐车,又要乘船,她的劳累远甚于长沙至昆明的一路,对于患有肺结核的病躯无疑雪上加霜。为了不做亡国奴,林徽因透支了她的生命!没有同行的梁思成,一个星期后才赶到李庄。

林徽因起初以为迁居李庄不过暂时栖宿一段日子,至多就是两三年时光吧。万没想到,他们在这里滞留了五六年,李庄成了她人生一个重要驿站。

梁思成主持的营造学社落到了镇外两里的上坝村,住进地名月亮田的张姓大院落。大院里房东一大家,梁思成一小家,营造学社的办公地、职员宿舍,全都挤在这个L形院落内。女儿记忆里:“我家住的陋室低矮、阴暗,竹篾抹泥为墙,梁柱已被烟火熏得漆黑。顶上席棚是蛇鼠经常出没的地方,床上又常出现成群结队的臭虫。没有自来水和电灯,煤油也需节约使用,夜间读书写字只能靠一、两盏菜油灯照明。”(梁再冰《回忆我的父亲》)院落南面傍山,不高,满坡的橘树、竹林。院北望去是条滚滚东去的江水,院内地势略凹,长了不少芭蕉。环境看上去幽美,气候却过于恶劣。白天总是云雾密布,难得透下一缕阳光。夜间细雨连绵,泛起潮湿的臊臭。肺病患者最忌低压和阴冷,住下不到一个月,林徽因的肺病急剧复发,从此卧床不起。她一天天地消瘦,眼窝深陷,颧骨突起,咳嗽不止,再也找不回来过去那个容貌姣美、容光焕发的客厅女主人。她曾经那么爱美,已然天生丽质,还要衣装放光。留学美国只有两件旗袍,每逢社交活动,都煞费苦心,尽量给旗袍变化点小花样。胸襟、领口、袖头,这次补缀点什么,下次翻开点什么,一次一个风采。少女林徽因恍若隔世矣,她岂不唏嘘:此一时也彼一时也。梁思成的脊椎软组织灰质化也越来越严重,被迫做了件金属架似的马甲支撑上半身。这个男子汉的体重瘦得只有九十来斤。

李庄几年,这对名门之后穷困到了最低谷,拮据为常人难以想象,有时“衣不蔽体”未必是夸张形容。林徽因不断为丈夫和孩子缝补不能再缝补的衣服和袜子,这项做不完的家务,还得要小小的从诫星期天参加进来。梁思成告诉费慰梅,他也在菜油灯下,做着孩子的布鞋,购买和烹调便宜的粗食。他们没有财力给孩子买鞋,从诫只好蹬着草鞋上学,还是最便宜的草鞋,要么就赤脚。同学脚上的麻编鞋子,不过农家的平常之物,而从诫羡慕得要命。他的小腿满处蚊虫叮咬的伤疤,林徽因形容从诫和姐姐,越来越像狄更斯小说中贫民窟里的难童。姐弟俩时常忍饥挨饿,饭食天天吃糙米和茄子、豇豆、小瓜、辣椒。曾经娇生惯养的从诫,忍不住偷吃专供母亲滋补身子的蜂蜜,挨了父亲一顿责打,打小以来父亲几乎从不打他。林徽因本人极需补充钙质却买不起牛奶,聊以补偿的是购买那不能食用的老水牛肉来熬汤。梁思成不得不变卖日常不能离身的钢笔、手表,换得一些妻子急需食品。他自我调侃说,把这块手表“红烧”了吧,这件衣服可以“清炖”吗?林徽因唯一的奢侈是与外界通信,然而写给费慰梅的信纸,又薄又黄,收信人甚至怀疑它包过肉食或蔬菜,每每利用市场上的废纸。为了节省,每封信写得密密麻麻,顶天头挨地脚,而且舍不得分段。最后的一页往往是半张纸乃至三分之一。空白裁下了,以便下一次写信再用;分量也轻些,正好减少邮资——对于梁家它更算奢侈的开支。林徽因在昆明拿碗提瓶上街打油买醋,李健吾为此十分感慨,如果他知道此时才女在李庄窘迫到远甚昆明的地步,又将作何感慨。林徽因能够活着离开李庄,简直是桩奇迹,李健吾在上海就听到过她病故的讹传。

梁思成二弟梁思永也病倒在李庄,他是驻李庄的中央研究院历史语言研究所考古专家。梁氏兄弟困境同事朋友们看在眼里,对下属梁思永和附属史语所的营造学社梁思成,所长傅斯年觉得责无旁贷,他分别给教育部长朱家骅(字骝先)、经济部长翁文灏(泳霓)写了长信求援给二梁救济。录致傅斯年信为:

骝先吾兄左右:

兹且一事与兄商之。梁思成、思永兄弟皆困在李庄。思成之困,是因其夫人林徽音女士生了T.B.,卧床二年矣。思永闹了三年胃病,甚重之胃病,近忽患气管炎,一查,肺病甚重。梁任公家道清寒,兄必知之,他们二人万里跋涉,到湘、到桂、到滇、到川,已弄得吃尽当光,又逢此等病,其势不可终日。弟在此看着,实在难过,兄必有同感也。弟之看法,政府对于他们兄弟,似当给些补助,其理如下:

一、梁任公虽曾为国民党之敌人,然其人于中国新教育及青年之爱国思想上大有影响启明之作用,在清末大有可观。其人一生未尝有心做坏事,仍是读书人,护国之役,立功甚大,此亦可谓功在民国者也。其长子、次子,皆爱国向学之士,与其他之家风不同。国民党此时应该表示宽大。既如去年蒋先生赙蔡松坡夫人之丧,弟以为甚得事体之正也。

二、思成之研究中国建筑,并世无匹,营造学社,即彼一人耳(在君语)。营造学社历年之成绩为日本人羡妒不止,此亦发扬中国文物之一大科目也。其夫人,今之女学士,才学至少在谢冰心辈之上。

三、思永为人,在敝所同事中最有公道心,安阳发掘,后来完全靠他,今日写报告亦靠他。忠于其职任,虽在此穷困中,一切先公后私。

总之,二人皆今日难得之贤士,亦皆国际知名之中国学人。今日在此困难中,论其家世,论其个人,政府似皆宜有所体恤也。未知吾兄可否与陈布雷先生一商此事,便中向介公一言,说明梁任公之后嗣,人品学问,皆中国之第一流人物,国际知名,而病困至此,似乎可赠以二三万元(此数虽大,然此等病症,所费当不止此也)。国家虽不能承认梁任公在政治上有何贡献,然其在文化上之贡献有不可没者,而名人之后,如梁氏兄弟者,亦复甚少!二人所作皆发扬中国历史上之文物,亦此时介公所提倡也。此事弟觉得在体统上不失为正。弟平日向不赞成此等事,今日国家如此,个人如此,为人谋应稍从权。此事看来,弟全是多事,弟于任公,本不佩服,然知其在文运上之贡献有不可没者,今日徘徊思永、思成二人之处境,恐无外边帮助要出事,而此帮助似亦有其理由也。此事请兄谈及时千万勿说明是弟起意为感。如何?乞示及,至荷。专此

敬颂

道安

弟 斯年 谨上 四月二十八日

弟写此信,未告二梁,彼等不知。

因兄在病中,此写了同样信给泳霓,泳霓与任公有故也。弟为人谋,故标准看得松。如何?

弟年又白

朱家骅处一时未见动静,傅斯年又寻其他路径,争取中华教育文化基金会董事会,中英庚款基金会董事会出手,以林徽因着手的书稿《中国之建筑》报了个基金项目,也无结果。后来还是政府经济部长翁文灏过问此事,经蒋介石特批,送来两万元补助款。如信中所言,傅斯年与梁思成、林徽因并无多深交情,此举出于公心,林徽因深受感动。她看到信时梁思成正出差在外,便代为复信,向傅斯年表达了感激与内疚:

今日里巷之士穷愁疾病,屯蹶颠沛者甚多。固为抗战生活之一部,独思成兄弟年来蒙你老兄种种帮忙,营救护理无所不至,一切医药未曾欠缺。在你方面固然是存天下之义而无有所私,但在我们方面虽感到lucky终增愧悚,深觉抗战中未有贡献,自身先成朋友及社会上的累赘的可耻。

⋯⋯

尤其是关于我的地方,一言之誉可使我疚心疾首,夙夜愁痛。日念平白吃了三十多年饭,始终是一张空头支票难得兑现。好容易盼到孩子稍大,可以全力工作几年,偏偏碰上大战,转入井臼柴米的阵地,五年大好光阴又失之交臂。近来更胶着于疾病处残之阶段,体衰智困,学问工作恐已无分(份),将来终负今日教勉之意,太难为情了。

(《林徽因文存》)

“疚心疾首”云云,虽是林徽因自谦,亦是实情。抗战以来她一直自责,恶疾在身,拖累国家社会,受此精神折磨非一日。别人惦记她健康,她惦记无以回报社会。

林徽因无愧于国家和社会,李庄的五六年,她贫病交加,非但没有懈怠消沉,仍以超常毅力,做出了足以自豪的业绩。营造学社从教育部得到一些资金,人员也扩充了,其中有刘敦桢、刘致平、陈明达、莫宗江、卢绳、王世襄,又就地招录了一个罗哲文,队伍由此壮大到十二人,林徽因为学社重新运转而高兴。梁思成不时公务外出,担任政府战时文物保护委员会副主任那阵留住重庆的日子不少。学社的管理事务自然地落在了林徽因身上,她像操持家务一样料理学社一切事务,大家称她是学社内当家。

林徽因无视沉疴在身,依旧闲不下来——她天生就不是个闲人。她不仅作繁琐事务管理,身为建筑学家,还承担了研究任务,只要可能,她每天都要执笔。甚至分外辅导学社年轻成员,才进学社的罗哲文,一个十七八岁乡下招聘来的新人,古建筑知识一无所知,几十年后他当上了国家文物局古建筑专家组组长。八十岁时写文章表达对林徽因深切怀念:“虽然已经六十多年过去了,但恩师的启蒙授教的泽惠,特别是关于继承传统,发展创新,让中国古建筑产生新生命的观点,在我从事古建筑保护,对中国建筑史的学习与研究中一直遵循着,永记不忘。”(《难忘的记忆,深刻的怀念》)林徽因本人的研究成果则大多融入了梁思成学术著作,伏案于昏暗陋室,她参与撰写了《中国建筑史》中的辽、宋部分。梁思成这部扛鼎之作,整个经过林徽因的校阅、补充才得以最终完成,那些富于文采的传神笔墨,几乎全是才女的点睛。梁思成的另一部重要著作《图像中国建筑史》,同样是夫妇二人合作的结晶。梁思成在《前言》中郑重表达:

我要感谢我的妻子、同事和旧日的同窗林徽因。二十多年来,她在我们共同的事业中不懈地贡献着力量。从在大学建筑系求学的时候起,我们就互相为对方“干苦力活”。以后,在大部分的实地调查中,她又与我作伴,有过许多重要的发现,并对众多的建筑物进行过实测和草绘。近年来,她虽然罹重病,却仍葆其天赋的机敏与坚毅;在战争时期的艰难日子里,营造学社的学术精神和士气得以维持,主要应归功于她。没有她的合作与启迪,无论是本书的撰写,还是我对中国建筑的任何一项研究工作,都是不可能成功的。

停刊数年的《中国营造学社汇刊》,由林徽因带领同人齐心协力,克服了业务的、技术的、物质的种种困难,复刊了,“内当家”是主力中的主力。没有铅字,就手刻;没有印刷机,就手订,她把老母也动员进来折纸页。林徽因直接编辑了“汇刊”第七卷一、二期,撰写了《编辑后语》。这两期上有一批展示中国建筑学高水平的文章和报告,林徽因自己的论文《现代住宅设计的参考》特别具有超前意识。她预见,战争毁坏了无数住房,战后民居的建设必定是项急不容缓的重要步骤。一件件本不必她去做的事情,她都一件件出人意料地完成了。如梁思成说:“我们过着我们父辈在他们十几岁时过的生活但又做着现代的工作。”(见费慰梅《梁思成与林徽因》)后人所称“李庄精神”正在于此。

李庄聚集了一批外地迁来的文化教育科学研究机构,除营造学社和它依附的历史语言研究所外,同济大学,中央博物院,中央研究院的考古所、社会学研究所、人体学研究所、金陵文科研究所,都来了。大群知识分子的精英荟萃李庄,这么一个小镇,随即引人注目,它学术位置竟然可以同那时的重庆、昆明、成都大城市并列,一时成中国四大文化中心之一。艰苦依旧,日子总算相对安定,林徽因诗情再起,想重捏那管生花妙笔。可是,说李庄是个文化学术中心,却找不着一个作家,除林徽因本人。有个曾国藩孙女曾昭燠女士,颇具家学渊源,常来月亮田看林徽因。但她不涉文学创作,专事研究古器物和古文字,后来担任新中国的南京博物院院长。林徽因只得“告别了创作的旧习惯,失去了同那些诗人作家朋友们的联系”,并且放弃了在她“所喜爱的并且可能有某些才能和颖悟的新戏剧方面工作的一切机会”(林徽因:《致费慰梅信》)。她为此感到寂寞和失落,尤怕孤寂,话说得心酸:“有时我坐在那儿,假装在慵懒地休息、聊天,实际上我是在偷偷地倒气,别人说的话我一个字也听不清。每当有伴儿的时候我非常尽兴,但事后总是会非常疲惫、痛苦不堪。但是,如果我让别人知道事后会是这个情形,恐怕再也不会有谁愿意走近我的身边,走进我的生命。”(《致费慰梅信》)人们都说林徽因的健谈,这于她,既是个人性格,何尝不也是一种精神。反映孤寂情绪的小诗《一天》即写在李庄,而在李庄正是林徽因最为孤寂的时候:

今天十二个钟头,

是我十二个客人

每一个来了,又走了,

最后夕阳拖着影子也走了!

我说:朋友,这次我可不对你诉说啊,

每次说了,伤我一点骄傲。

黄昏黯然,无言的走开,

孤独的,沉默的,我投入夜的怀抱!

所幸历史语言研究所图书馆的藏书还算丰富,梁思成每隔些日子替林徽因借点书回来。她读《战争与和平》,读《猎人笔记》,读莎士比亚,读纪德,特别喜欢读英国传记作家斯特拉齐(Lytton Strachey)的英文原著《维多利亚女王》(《Queen Victoria》)。林徽因还读了另外一些传记,准备写本汉武帝一生的作品。她借来若干关于汉代的史籍,全身心地泡在汉朝里出不来了。那个时代的皇帝、王妃、文臣、武将,以及他们的敌人,他们的住室、习惯、服饰、性格,林徽因都了然于心,娓娓道来,像说自己的亲人、朋友。这些日子,无论谈到什么事情,她总会扯到两千年前的汉朝。然而这部给人以期待的传记作品没有完成,她给文坛给读者留下又一个遗憾。

林徽因在李庄写的诗不多,严重的病情和极度的贫苦终究是铁的事实。偶有诗作,低落情绪会在诗里流露,比如那首《忧郁》:

忧郁自然不是你的朋友;

但也不是你的敌人,你对他不能冤屈!

他是你强硬的债主,你呢?是

把自己灵魂压(押)给他的赌徒。

你曾那样拿理想赌博,不幸

你输了;放下精神最后保留的田产,

最有价值的衣裳,然后一切你都

赔上,连自己的情绪和信仰,那不是自然?

你的债权人他是,那么,别尽问他脸貌

到底怎样!呀天,你如果一定要看清,

今晚这里有盏小灯,灯下你无妨同他

面对面,你是这样的绝望,他是这样的无情!

绝望的林徽因诉诸远方朋友:“我觉得虚弱、伤感、极度无聊——有时当绝望的情绪铺天盖地而来时,我干脆什么也不想,像一只卷缩在一堆干草下面湿淋淋的母鸡,被绝望吞噬,或者像任何一只遍体鳞伤、无家可归的可怜动物。”(《致费慰梅信》)她甚至想到了死亡,这也是自然的事,死亡总是个紧随她的魔影。后来她又写了一首小诗《人生》,好在诗中情绪不算太颓废,颓废毕竟不是女诗人所喜欢的:

人生,

你是一支曲子,

我是歌唱的;你是河流

我是条船,一片小白帆,

我是个行旅者的时候,

你,田野,山林,峰峦。

无论怎样,颠倒密切中牵连着

你和我,

我永远从你中间经过;

我生存,

你是我生存的河道,

理由同力量。

你的存在

则是我胸前心跳里

五色的绚彩。

但我们彼此交错

并未彼此留难。

⋯⋯

现在我死了,

你,——

我把你再交给他人负担!

显然林徽因以为她距生命的尽头不远了。以文学作品来思考生与死问题,在她已不是第一次。她的小说《钟绿》里已经透露过红颜薄命的感叹。创作《钟绿》时她还只是小说主人公的旁观者,如今自己成了生活中红颜薄命主角,有了切身体验,倒参悟了许多,反较往日略显得通达。这些诗当时都未发表,仅作为个人情绪的印痕自我吟咏。

林徽因的生活实践比她诗作更为通达,更另具凛然之气。在那般恶劣的环境下,大家以为她很可能葬身李庄,唯有设法离开那阴湿之地才得见生路。而且得早早离开,晚了也可能无济于事,她的朋友沈性仁女士便是前车之鉴。与徐志摩合作翻译过小说的沈性仁所患也是肺疾,虽移居到干燥的兰州,终因移居太晚仍未免一死。出国治病疗养应该是林徽因万全之策,费正清已经将她移居美国的一切事宜安排妥当,但林徽因坚决辞谢。祖国正烽火连天,她万万不肯独自远避于万里海外。她想,不能做中国的白俄。她出国和流浪哈尔滨的白俄哪里是一码子事呢。

坚持留守,既不能参战又不能置身战外,她明白:“在今天中国的任何地方,没有一个人能够远离战争。我们和它联成了一个不可分割的整体,不管我们是否实际参加打仗。”(《致费慰梅信》)这样的自觉,风貌必变,费慰梅来到李庄,发现林徽因与北平那个客厅的女主人大不同了,北平时期“他们离开中国的实际问题差不多和我们外国人一样遥远。但这些年来一切都改变了。”(费慰梅:《梁思成与林徽因》)至于枪,林徽因是扛不动的,发奋工作之余,竭力给孩子灌输爱国的精神。她为再冰、从诫讲解杜甫的长诗《北征》,那些描绘战乱带给民众疾苦的诗句,犹如自己眼前生活的写照。她诵读陆游名篇《示儿》,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,悲愤难抑,泪花闪闪;杜甫的“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”,无限神往那欣喜若狂,鼓舞起必胜信心。母亲的悲愤和神往强烈地感染着两个孩子。儿子成年后回忆,这位母亲,几乎从未给他和姐姐讲过什么小白兔、大灰狼此类童话。多的是背诵诗篇,以至模仿唱片里英国名演员的莎士比亚剧本台词,大声“耳语”:To be or Not to be,that is the question!(生存还是死亡,这是个问题!)要不就是为姐弟朗诵自己旧作,诗歌或文章。林徽因埋怨过别人骗走了她的童年,那么她是否也夺走了儿子天真烂漫的日子?那就原谅她,不如说国难抢去了孩子童年。再说,闭锁西南一隅,林徽因实在太寂寞,渴望对话,过早把孩子当成友人。事实已经把他们渐渐熏陶成友人,至少女儿是的。

最后敌机也掠过安定的李庄上空,它们赶去轰炸上游宜宾或旁的地方。李庄不是敌人的空袭目标,不用担心炸弹会落在这里,可是敌机马达的轰鸣刺激着林徽因的神经。有一回头顶呼啸而过二十七架,她还是担心意外,突然被击中。林徽因的病体承受着折磨,精神也遭受凌辱的伤害。形势最吃紧的时候,梁从诫问过母亲,万一侵日本人打进李庄怎么办?林徽因认真地回答:“中国念书人总还有一条后路嘛,我们家门口不就是扬子江吗?”儿子急了:“我一个人在重庆上学那你们就不管我啦?”林徽因歉疚地仿佛自语:“真到了那一步,恐怕就顾不上你了!”(梁从诫:《倏忽人间四月天》)从此幼小孩子懂得了中国人有一个传统,有种高贵品格:气节。

历史尚未残酷到那一步,不久抗战胜利了。林徽因住进李庄数年,第一次到李庄镇上,汇入狂欢的洪流。出门狂欢对病情非常不利,她却完全置之度外。与庆祝祖国的胜利相比,自己的生命轻若鸿毛。喜悦增长了林徽因的精神,她后来又去了趟小镇旁边再冰就读的同济附中,她非常想看,即将摆脱战火的年轻人会是如何一番精神面貌。那天她像过节似的,林徽因特意穿上一套漂亮的休闲服。她的光彩照人,立即引起校园轰动。第二天再冰又请男同学撑船送母亲再到镇上,在饭铺吃了面条,在茶馆喝了香茶,返程路过球场,又看了一场排球赛。蛰居李庄这些年,林徽因从未这么舒畅过。

终于告别李庄,就要回到阔别八年的故园,林徽因感慨:“渴望回到我们曾度过一生中最快乐的时光的地方,就如同唐朝人思念长安、宋朝人思念汴京一样。我们遍体鳞伤,经过惨痛的煎熬,使我们身上出现了或好或坏或别的什么新品质。我们不仅体验了生活,也受到了艰辛生活的考验。我们的身体受到严重损伤,但我们的信念如故。”(《致费正清信》)林徽因离开了李庄,李庄没有忘记林徽因,它以梁林夫妇曾经在此落脚六年而庆幸。那几年生活在李庄的文化名人数十上百计,因此近年来李庄名气越来越大,它的宣传资料里首先列出的是梁思成、林徽因。梁、林李庄故居修复了,评定为文物保护单位。北总布胡同三号已遭拆除,昆明的龙头村旧地不成形制,清华园两处宿舍入住了其他教职员工,辟为故居展览的唯此一处,后世参观者络绎不绝。

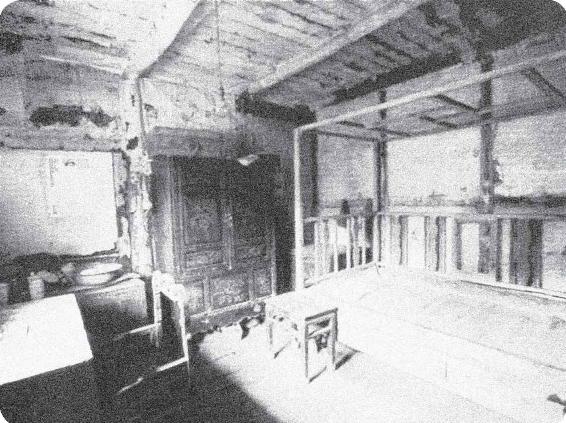

梁思成、林徽因李庄旧居内景

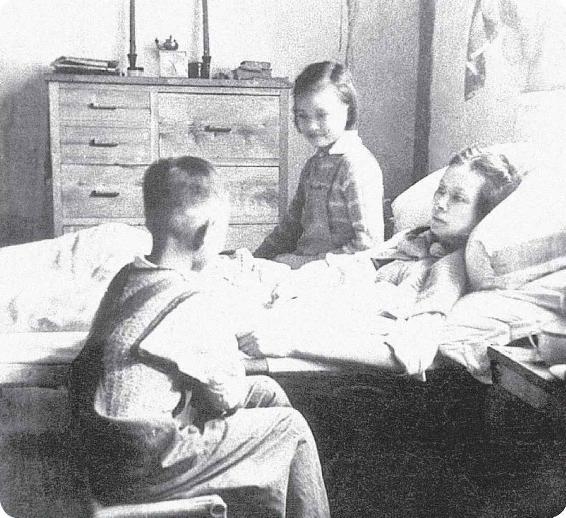

1941年,梁再冰、梁从诫陪伴着卧病在床的林徽因

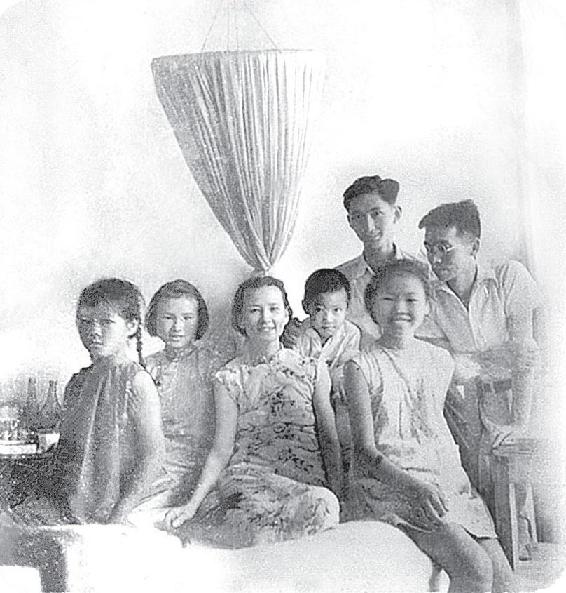

1942年,林徽因在病榻上与梁思成、刘叙仪(刘敦桢大女儿,右二)、梁从诫、梁再冰、刘叙彤(刘敦桢小女儿,左一)合影

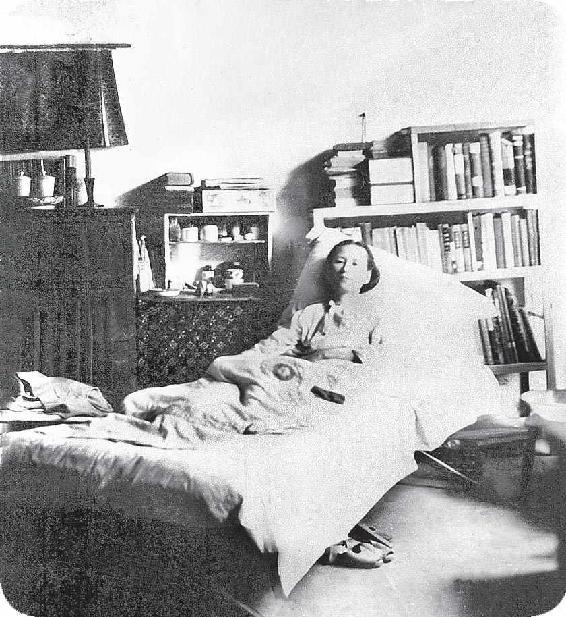

1943年,林徽因在四川李庄家中的病榻上

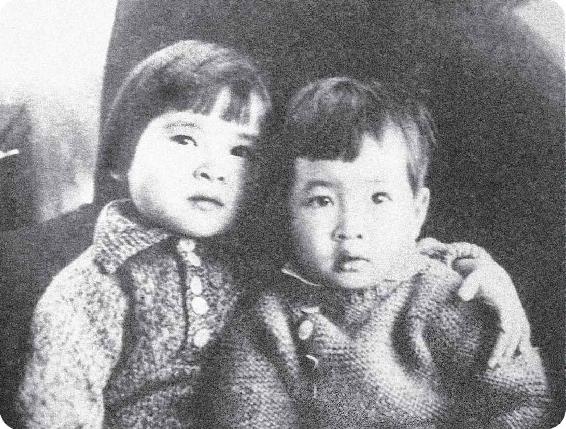

儿时的梁再冰与梁从诫