二五 费正清 费慰梅

一九三二年秋天,美国哈佛大学校长坎南(Walter B.Conon)的千金费慰梅(Wilma Fairbank)和哈佛大学研究生费正清(John King Fairbank)在北平结婚,新婚夫妇来到中国,既作蜜月旅行,同时作中国文化考察。山东武梁祠的汉代拓片令费慰梅着迷;费正清收集资料,准备撰写博士论文《中国贸易关系发展史》。外国人在北平东城举办一个美术展览,林徽因、梁思成就近去参观,于是邂逅了这对优雅的美国夫妇,似乎出于一种天然的彼此吸引,一见如故,谈得愉快、投机。林徽因凭直觉感到,这对夫妇可以成为自己倾诉心怀的对象。她总有许多情愫郁结于胸,而有些话仿佛更适宜说给英国或美国的友人,这两个国家留有她的青春足迹。

费正清、费慰梅借住的羊宜宾胡同也地处东城,到北总布胡同不过数百米距离。外国夫妇骑自行车来梁家做客,费慰梅来的次数格外多,林徽因给她的印象终生未能磨灭:

她的谈话和她的著作一样充满了创造性。话题从诙谐的轶事到敏锐的分析,从明智的忠告到突发的愤怒,从发狂的热情到深刻的蔑视,几乎无所不包。她总是聚会的中心和领袖人物,当她侃侃而谈的时候,爱慕者总是为她那天马行空般的灵感中所迸发出来的精辟警语而倾倒。(费慰梅《梁思成与林徽因》)

她们亲密起来,一起骑马去郊外,林徽因全身骑马装,柔美身姿立即增添了几分英气。迎着料峭的寒风飞驰而来,两颊绯红,眼睛乌亮,矫捷洒脱,客厅太太顿时换了人似的。若不是亲眼目睹,怕梁思成都不敢置信。结识两费,林徽因的生活愈加焕发了精神。她深深地感激他们:“自从你们两人来到我们身边,并向我注入了新的活力和对生活以及总体上对未来的新看法以来,我变得更加年轻活泼和有朝气了。”(《致费慰梅信》)两费加入了“太太的客厅”聚会,几乎熟识了所有太太的客人。当两费能够比较顺畅地用汉语交谈,便不知不觉融入这个中国文人的圈子。

一九三四年的夏天特别炎热,费正清、费慰梅去汾阳山区避暑,住在一座废弃的古老石头磨房。一条淙淙溪流从磨房旁边淌过,满峪道的杨树洒下斑白的树阴。山谷里环境幽静,气候凉爽,他们邀约林徽因、梁思成也来分享盛夏里这份难得的休闲惬意。梁、林夫妇早想看那里的发现宋版藏经的晋南赵城广胜寺,有两费结伴同行,再如意不过的一举两得美事。

费正清、费慰梅全程参加了梁、林的赵城广胜寺考察,这次考察算不上他们最为艰辛的一次,可追记这次行踪,大体可以呈现梁、林一生无数次考察的缩影。他们看罢汾阳附近的寺庙,便沿汾水南下远去赵城,不想头一天就传来交通不利的消息。阎锡山为抗拒蒋介石侵入他的山西领地,将主干公路改为铁道。他特意选购了不能通用的德国窄轨铺设同蒲铁路,借此阻止蒋介石进军北上。阎军阀拦阻了蒋军北上的同时,给百姓通行带来很大不便。兴筑的路基被夏日暴雨浇成连绵不断的泥塘,梁思成租来的汽车,艰难行驶到黄昏,只前行了十几里,而且无法继续前行。他们不得不下车,打发司机空车回头,一行人投宿在路边的小庙。各人支起帆布床,筋疲力尽,任凭庙墙上当地民众的好奇围观。第二天四人另行雇了两挂驴车,向介休县进发,生锈的铁轨高高低低,歪歪扭扭,颠簸了一天,看不见一个筑路工人。第三天早该启程了,但雇不到一辆当地车子,车已全部被征去别处筑路。好不容易找到三辆独轮手推车,全用来装载行李和器材,四个人只得徒步跋涉,跛足的梁思成也不例外。就这样又是一整天,而且是分外疲劳的一整天。到了该投宿时又找不着合适的安身之所,无奈再往前走十多里。到了一处村庄,几个人再也挪不动步子。绝望中他们看到一座门楼,起初以为是个公众避难所。刚把行李搬了进去,惊动了已经住进的大兵,惹来一顿粗野咆哮。幸好来了一个长官,拨给一间私人住房,叫他们让出门楼的大片空地。没想到那间住房雕梁画栋,他们倒做了一回失马的塞翁。第四天行路加倍艰难,车夫每推一个时辰就要休息一阵。未筑成的路基坑坑洼洼,一辆推车推坏了轮子。暮色四合,他们要去的霍县县城还远在二十多里之外。车夫不肯再走,可眼前找不到栖身之所。他们只得再加重雇金,并请了当地儿童打着灯笼领路,踩在泥泞里坚持往前。夜半十一点,总算到了县城,一位基督教信徒端来的面汤令他们精神大振。喝完面汤,四人都躺在帆布床里怎么也动弹不得,如同昏死过去一般。接着的两天,他们意外受到一对英国传教士夫妇的热情接待,真是不幸中之万幸。天继续下雨,林徽因和梁思成就在霍州城内进行考察,发现几处美丽的寺庙。其中建于元代的一处最具价值,而寺庙被大兵们盘踞,无法进到庙内细看。天一放晴他们出发直奔赵城,老天赐给了他们最后一段好路程,经雨水冲洗的原野碧绿得异常可爱。当然跋涉依旧艰苦,有一回竟连续步行了十二个小时。除此之外,还是要爬陡坡,还是要饿肚子,但是比起前几日的艰辛,这早已不在话下。

自汾阳至赵城三百余里,林徽因说:“餐风宿雨,两周间艰苦简陋的生活,与寻常都市相较,至少有两世纪的分别。”天道酬勤,梁、林此行大开眼界。历史上山西战事较少,保存的古建筑就多,目不暇接,还见识了赵城广胜寺的特殊结构。林徽因不禁半是自嘲半是感慨:“这次晋汾一带暑假的旅行,正巧遇着同蒲铁路兴工期间,公路被毁,给我们机会将三百余里的路程,慢慢的细看。假使坐汽车或火车,则有许多地方都没有停留的机会,我们所错过的古建,是如何的可惜。”(《晋汾古建筑预查纪略》)

考察途中每到一地,费正清、费慰梅都很乐意与当地传教士们打交道,他俩不仅从传教士那里得到较好的接待,还有机会了解他们生活的情状。梁、林夫妇却觉得有些丧气,在自己的国土上靠外国人才能稍稍改善旅途的困难处境,这伤害了他们民族自尊心。林徽因敏感而急躁,不时被意想之外的险恶环境或不该遇到的人事麻烦所激怒,有时她会有失文雅地大声咒骂,而费慰梅只能文质彬彬地忍受。哈佛校长的千金对失之粗野的美丽女士,禁不住惊讶和摇头。可是费慰梅又不得不怀疑,在这样的境地,她和林徽因,究竟谁的态度才是对的?或许都对,或许都不对,她想不出答案。

无论如何,他们的关系自这一回同甘共苦,愈来愈相知,愈来愈亲密。北总布胡同三号客厅的交往不免有宾主之分,很难完全摆脱必要或不必要的礼节客套。山西之行把客厅里彬彬有礼的那一套全丢在了北平,每天三顿一起用餐,饭桌上无所顾忌地七嘴八舌。费慰梅这才知道,平时沉默寡言的梁思成此时何其幽默机智,看去敦厚沉着,原来才华横溢。野外相处使彼此间说话行事都变得随意坦率,大家有时需要通力合作对付临时出现的难题,这一来中西两对夫妇就忘了相互间还有什么天然的距离。两费成了林徽因、梁思成终生不渝的朋友,即使不论国籍,把两费算在全部中国朋友中,说“最亲密”亦不为过。

再亲密也不会没有一丝分歧,然而相互完全信赖。他们差不多无话不说,包括个人的情感。林徽因对两费从不避讳谈到徐志摩,坦然表露她不尽的思念,全不似中国传统的矜持、羞怯、不足为外人道。寂寞苦闷的时候,林徽因便向费慰梅敞开心扉:

正因为中国是我的祖国,长期以来我看到它遭受这样那样罹难,心如刀割。我也在同它一道受难。这些年来,我忍受了深重的苦难。一个人一生经历了一场接一场的革命,一点也不轻松。正因为如此,每当我觉察有人把涉及千百万人生死存亡的事等闲视之时,就无论如何也不能饶恕他⋯⋯我作为一个“战争中受伤的人”行动不能自如,心情有时很躁。我卧床等了四年,一心盼着这个“胜利日”。接下去是什么样,我可没去想。我不敢多想。如今胜利果然到来了,却又要打内战,一场旷日持久的消耗战。我很可能活不到和平的那一天了(也可以说,我依稀间一直在盼着它的到来)。我在疾病的折磨中就这么焦躁烦躁地死去,真是太惨了。

(《致费慰梅信》)

林徽因不时涌起给费慰梅写信的冲动,有时仅仅说些琐碎的家常话,诸如母亲无能而爱管闲事,女佣质朴、勤快却用劲过猛洗坏了衣服,米价涨到每袋一百元,读了小说《战争与和平》或传记《维多利亚女王》,还有连家常话都算不上的昆明天气,等等等等。看似啰嗦的家长里短,总是她潜意识里情绪的变相表达。给费慰梅夫妇写信成了林徽因生活的重要内容,尤其在抗战时避居西南的闭塞日子里,往往一下笔就好几千字。如今,真该感谢费慰梅保存了这大批书信,它们最直接袒露了林徽因精神世界,是一份极珍贵的研究史料。

林徽因很为自己英语纯正的爱尔兰口音自得,英文的娴熟、雅致叫费慰梅五体投地,费对梁从诫说,“你妈妈的英文,常常使我们这些以英语为母语的人都感到羡慕”。(梁从诫《倏忽人间四月天》)她写给费慰梅的信全用英文,英文、英语在他们的友谊中起了不容忽视的促进作用,费慰梅这么看待:“我同她的友情与她和其他挚友们的还不同些,因为我们的交流完全是通过英语进行的。当我还是一个中文的初学者的时候,她已经是一位精通英语的大师了。毫无疑问,若不是有着这样的语言媒介,我们的友情是不会如此深刻,如此长久的。⋯⋯而我们两人在单独的交谈中却选择着英语的词汇来表达自己的思想。不久我们便发现彼此有着无数的共同语言,使我们得以交换彼此的经验、维护自己的论点、共享相同的信念。她在英语方面广博而深厚的知识使我们能够如此自由的交流,而她对使用英语的喜爱和技巧也使我们在感情上更为接近了。”(费慰梅:《为〈林徽因文集〉而作》)

一九三五年底费正清、费慰梅离开了中国,分别益发加深了两对夫妇本已浓厚的情谊。他们的相处何止是友谊,兼有着激励,前进动力。林徽因说:“自从你们两人来到我们身边,并向我注入了新的活力和对生活以及总体上对未来的新看法以来,我变得更加年轻活泼和有朝气了。”(《致费慰梅信》)林徽因把林氏祖辈传下的红色皮箱寄送到美国,她戏称皮箱“红色美人”。或是作为自己的替身,意在给再无重逢机会的朋友睹物思人。她相信越洋过海的皮箱,若干年后就成为“古董”。果然,二十一世纪的中国记者追寻到美国采访费慰梅女儿,看到这只皮箱,它已然是货真价实的古董,甚至不是一般的古董,凝结着两个国家的两对名人交往的故实。两费走后,林徽因读到大洋彼岸历经数十天邮程的飞鸿,禁不住泪如雨下,她回信的抬头,一连写下几个“慰梅、慰梅、慰梅”,落款则是“爱你、爱你、爱你菲利斯”。当费慰梅寄来她在美国出版的研究汉代浮雕的专著时,林徽因的欣喜犹如自己出版了著作。

两费回到美国后继续关注、支持梁、林的建筑学研究,费慰梅找到麻省理工学院建筑系主任威廉·爱默生教授,向教授推荐梁思成关于赵州桥论文的英文手稿。由此手稿得以在美国的建筑杂志《笔尖》(《Pencil Point》)发表,现代中国学者的建筑研究成果第一次走出了国门。论文发表于西方权威的刊物,这对梁、林的鼓舞是巨大的,他俩不再是以学生身份,而是作为学者,跻身国际建筑学界。费慰梅寄来一百美元稿费,如果是往昔,在北平,它就不算一笔了不得的款项。可是对战时避居昆明的梁、林夫妇来说,一百美元的价值绝对非同小可。他们已经穷得一贫如洗,连一口家家必备的大水缸都买不起了。林徽因拿到钱后首先偿还了债务,接着就添置了拖延许久的这个须臾不离的家庭设备——水缸。

每当梁思成夫妇经济异常拮据的时候,费慰梅常常支票汇到。不要奢言“君子之交淡如水”,这样境遇中给予的经济支援,实在不限于它本身物质的意义。事实上,它对于解除梁思成、林徽因的物质负担不过是杯水车薪,美国友人所行的义务旨在尽力保存中国优秀知识分子。费正清颇费周折地为梁思成办成了赴美访问、讲学的邀请,醉翁之意在于,林徽因借以同时赴美,在那里医治肺病,并疗养一段时期。尽管林徽因辞谢了费正清的好意,她不想远离战火中的祖国,但是友人的盛情还是很令她感动。

没想到费正清和费慰梅再次来到中国,抗战烽火正燃遍大地。美国宣布参加反法西斯战争,林徽因已经迁居偏僻的四川小镇。费正清担任美国情报局的驻华首席代表,紧张、繁杂的工作缠他不得脱身,只能借梁思成到重庆办理公事才见上一面。烽火硝烟中别后重逢,两双手紧紧相握了好几分钟。费正清未能见到他惦念的林徽因,无异是种精神折磨。两个月后他终于克服一切困难,请陶孟和伴行,乘小船行了三天水路到了李庄。他在路上受着风寒,感冒发烧了几天。自己染恙,又面对的是身患重疾的女主人,两人竟然照旧叙谈得兴致勃勃。桌上有开水瓶却没有他嗜好的咖啡可冲,是个遗憾。可弥补喝不到咖啡遗憾的是一台留声机,放着贝多芬、莫扎特的动听乐曲。晚上八点半了,点了三个小时的油灯不能奢侈地再点下去,费正清只得恋恋不舍地上床——特为他准备的帆布床。不知他是否想到山西之行躺的也是这样的小帆布床,只是李庄的床单不如那时干净,没有足够的肥皂洗涤。艰辛日子难得听到笑声,费正清离李庄后林徽因说:“开玩笑和嬉闹我早已不习惯了,现在它们对我来说是一种享受,在严肃的谈话、亲切的私语和冷静的讨论之余,那半严肃的不拘礼节的隐喻和议论,是非常动人心弦、极其讨人喜欢和十分甜蜜的。”(《致费正清信》)费正清在李庄待了一周,带来了罕有的甜蜜。梁思成说,费正清走后林徽因兴奋了许久。

几年后费慰梅作为美国驻华使馆的文化专员也又一次飞到重庆,恰逢抗战胜利的大喜,山城上下一片狂欢。梁思成当时正在重庆,他和费慰梅都难以忍受,这样重要的历史性时刻竟没有林徽因在身边,不能一起共享欢乐。费慰梅请了美军飞行员驾运输机送她去宜宾,途中只花了十五分钟,宜宾距李庄就不太远了。(据梁从诫回忆,八月十五日这一天父亲和他是在李庄乘返回重庆的船上,聊以备考。梁再冰的回忆则与费慰梅一致:八月十五日胜利喜讯传来时,梁思成父子恰好在重庆。)林徽因、梁思成庆贺胜利的方式是去镇上的茶馆——他们从不进茶馆——那是小镇人群最密集的场所,只有和民众一道狂喜,他们才能尽兴才能满足。林徽因已经病得体力不胜步行,虽然住处到茶馆只有不长的二三里路程。住进李庄长达五年,她没有到过镇上一次。这次是滑竿抬来的,一路和费慰梅边行边聊。林徽因身体经不住极度兴奋,到镇上欢庆,她要付出消耗本来微弱的体力为代价。费慰梅为她痛惜,但又为她走出小屋看到新的面孔新的景象而高兴。

费慰梅见到的李庄的林徽因,已不是北平时期马背上英姿飒爽的客厅女主人。她现在脸色苍白,颧骨高突,三十多岁人,四五十岁的妇人容貌,躺在病床上气喘吁吁。任凭费慰梅事先怎样想象李庄环境的艰苦,她亲眼看到的一切,仍然令她十分吃惊。唯有侃侃而谈的林徽因依旧侃侃不歇,包裹在羸弱病躯里的豪气不减当年。两人长谈过多次,话题少不了叙旧,也介绍了分别以来的人和事。昔日的宝宝已经长成亭亭玉立的高中生梁再冰,她娇小、内向,大概像父亲。还有小弟梁从诫,在重庆上南开中学。再冰每天从学校回家,她总要带来外界的政治新闻。此时全家的气氛便会放松一阵,看到再冰和从诫,费慰梅为梁家后继有人油然感到欣慰。

一九四六年夏和第二年春天,费正清、费慰梅先后又回了美国,他们从林徽因和梁思成身上带去了中国知识分子的睿智、坚毅,还有民族的责任感。在重庆、李庄的分别竟成他们的永诀。此后的几年,他们的交往只能依靠书信。一九四七年底林徽因要做肾切除手术,担心一旦手术失败自己就永远闭上了眼睛。此刻她思念万里之外的费慰梅,凄楚地写下:“再见,最亲爱的慰梅。要是你能突然闯进我的房间,带来一盆花和一大串废话和笑声该有多好。”这一声“再见”,是她准备了生死相隔的深情呼唤。

手术意外地成功。阻隔林徽因和费慰梅再见的并不是生死,而是双方祖国截然不同的政治制度。共产党解放了北平,林徽因寄出了她给慰梅费的最后一封信。信很长,其中有这样一段话:

也许我们将很久不能见面——我们这里事情将发生很大变化,虽然我们还不知道是什么样的变化,是明年还是下个月。但只要年青一代有有意义的事情可做,过得好,有工作,其它也就无所谓了。

说是很久不能见面,其实林徽因隐隐期盼总有见面的一天。中国改朝换代的风暴吹断了她的一丝希望,见面固然不再可能,连通信也彻底中断。多年来习惯向费慰梅诉说心事,突然不能继续倾诉,它对林徽因来说是怎样的痛苦。也算幸事,不然,她不会那么平顺地接受中国的思想洗礼,或许更加痛苦,虽然她未必意识到这个。

林徽因和梁思成相继作古后,他们和费正清、费慰梅的友情奇迹般以另一种形式,动人地断而复续。两费回美国时梁思成将自己刚刚完成的《图像中国建筑史》英文书稿托付费正清带去,希望帮助在美国出版。中国大陆解放后,与美帝国主义往来是严重敏感的政治问题,哪怕是友善的美国人民。假如美国出版了这本大陆著作,梁思成必定会招致通敌嫌疑,出版的事不得忍痛不作罢。一九五七年,费慰梅收到剑桥一位素不相识者捎来的梁思成短信,信中嘱咐费慰梅将当年的书稿托英国一位名叫刘·C的小姐转还他。费慰梅照办了,刘小姐收到书稿后竟未能转交到梁思成手里。二十一年过去,费慰梅才知道梁思成并未收到书稿,可是她和梁家的后人又都不清楚刘小姐何许人,大家不免为丢失书稿黯然神伤。费慰梅坚信书稿一定在什么地方,以她重然诺的精神,穷追不舍,请美国前任驻英大使查找到大不列颠建筑史学会,再通过一位女士,联系上了已经移居新加坡的刘小姐,费尽两年周折,最终有幸讨回了书稿。一九八〇年费慰梅专程来中国,联系清华大学和梁思成续弦林洙,共同整理书稿和图片,四年后此著由麻省理工学院出版社出版了英文本。由于这本著作的分量,它获得了这一年美国出版联合会专业类图书的金奖。

费慰梅与林徽因往日的友谊便在林洙、梁从诫身上得到延续,梁从诫翻译、出版了《图像中国建筑史》中文本,林洙陪同费慰梅再作山西之旅,重走了一遍他们一九三四年的路线。林洙又应费慰梅的邀请赴美访问,到了费城,拜谒了林徽因、梁思成的母校宾夕法尼亚大学。清华大学纪念梁思成诞辰八十五周年之际,费正清以八十高龄写下思念故友的文章——《献给梁思成和林徽因》,称赞梁思成、林徽因在他的心目中“是不畏困难,献身科学的崇高典范”。在他的回忆里特别赞美林徽因:“她是有创造才华的作家、诗人,是一个具有丰富的审美能力和广博的智力活动兴趣的妇女,而且她交际起来又洋溢着迷人的魅力。”(《费正清对华回忆录》)。这一句话蕴含尤广:“失去梁思成、林徽因夫妇,对于我们来说,就好像失去了大半个中国。”(见陈渝庆《多少往事烟雨中》)费慰梅与世长辞前留下一部《梁思成与林徽因——一对探索中国建筑史的伴侣》的传记(Liang and Lin:Partners in Exploring China’s Architectural Past),一九九七年秋天中文译本出版(曲莹璞等翻译),为他们持续终生的友谊大树萌生新枝。这本传记译成中文前,国内已经问世了多种林徽因传记,可是就真实可信而言,哪一种都不及费慰梅这本。作为外籍作者,加之写在外国,难免有若干细节欠准,但它距林徽因的生平事迹和精神风貌,比我们同胞所写的传记,要贴近传主许多许多。

费正清与费慰梅夫妇

1930年代的费慰梅

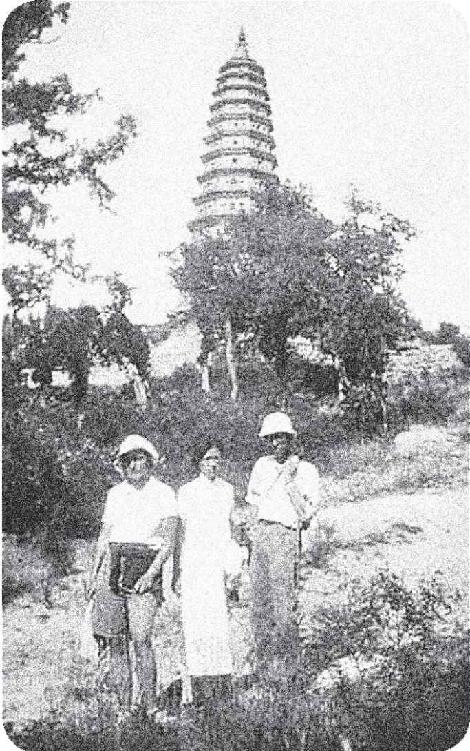

1934年,林徽因与费慰梅在山西

1934年,林徽因与费正清、费慰梅在山西

1934年,林徽因与费正清、费慰梅在山西

1936年4月,林徽因与费正清在北平

1930年代,林徽因与费慰梅在一起