十七 梅真

主演泰戈尔戏剧《齐特拉》那次,林徽因演戏禀赋为世人共睹,可这第一次登台竟是绝响,怕她自己都不会相信的。然而,学习和工作再忙,身体再差,未能阻挡她热爱戏剧,参加相关戏剧的活动断断续续了许多年。留学时是业余的“中华戏剧改进社”的活跃成员,进耶鲁大学戏剧学院是随帕克教授学习舞台美术,算是进了科班。无奈建筑是她的最爱、她的事业,她终究不无遗憾地没有从事戏剧职业。不过,要是出现机会,她会忍不住参与一下的。为了谋求一个合适的道具,她跑遍全城,跑了三天,敬业精神不亚专业戏剧人员。

患病在京郊香山疗养,林徽因有的是时间。“北平小剧院”在城内公演话剧《软体动物》,此剧讽刺饱食终日的有闲太太,慵懒得如软体动物,报纸反响热烈。赵元任、余上沅他们任编剧、导演、舞美,都是林徽因的熟人。熟人看戏的还有不少,胡适写了《〈软体动物〉的公演》。观众议论不断传到山上,林徽因极想一睹为快,可是家人管住她下不得山来,只好阅读报纸望梅止渴。《晨报》“剧刊”登出余上沅的一篇《〈软体动物〉的舞台设计》,偏重强调设计中的困难。另外一篇陈治策的《〈软体动物〉的幕后》,注脚似的自曝了困难种种。公演的成功在编、导、演,唯独舞台设计差强人意。两篇文章的作者正是两位舞美设计人,多少有自我辩护的嫌疑。林徽因对此如鲠在喉,发表了《设计和幕后困难问题》,略持异议:“观众的评判是对着排演者拿出来的成绩下的,排演中间所经过的困难苦处,他们是看不见的,也便不原谅的(除非明显的限制阻碍如地点和剧团之大小贫富)。何况设计人列举的多不是不能克服的困难。”林徽因的文字算平和、诚恳的,并在文章里表示,“有机会和小剧院诸位细细面谈”,文章最末一句:“我为小剧院高兴。”岂料陈治策、余上沅两位不能接受,接连抛出《〈软体动物〉用的白布单子——答林徽音先生》和《答林徽音女士》。他们认为林徽因吹毛求疵,因而稍带嘲讽地问道:“林先生,你干吗不牺牲一晚的时间去看一看我们的公演呢?”这一问刺痛了身患重病的林徽因,报纸正误传当天林徽因参加什么跳舞盛会,于是她再发而为文《希望不因〈软体动物〉的公演引出硬体的笔墨官司》,逐条堵住了那两位的辩解。不过口气仍相当克制,收敛平素健谈的辩论锋芒,不无幽默和机智。她声明:“这是我最末次的‘笔答’,不然这官司怕要真打到协和医院的病房里去。”(指她病体支持不住)“剧刊”编辑熊佛西赶忙加按语宣布争论告停。

林徽因喜好辩论,笔战似乎仅此一回。她的批评,或使余上沅感到求全责备的委屈,但在林徽因,以她舞美素养和求全性格,实在出于为同道求个锦上添花,不该错以为逞能煞大家风景,像她后一篇文章写的:“俗话说‘冤家怕是同行’!不过每件学问的促进常是靠着‘同行’的争论的。”而前一篇立意尤深:

凡做一桩事没有不遇困难的。我们几乎可以说:事的本身就是种种困难的综合,而我们所以用以对付、解决这些困难的,便是“方法”,“技巧”,和“艺术创作”。

爱之深,恨之切,余上沅、陈治策何以忽略了这耐人寻味的逆耳忠言呢?他们误在就事论事,和林徽因很隔膜。她的能言好辩,当然有它臻于完美的内蕴。这场争论充其量是中国现代戏剧发展中的小小插曲,无所谓意义。但是,从中足以见出林徽因所持人生信条,及所以取得杰出成就的根由:凡事发乎上。

林徽因不是眼高手低之辈,一九三五年冬天曹禺给了她一次展露舞美才华的机会,请她担任《财狂》舞台设计。在天津演出的《财狂》据法国名剧《悭吝人》移植,曹禺主演。那几天《益世报》《大公报》连日赞扬林徽因的布景设计:

一进瑞庭礼堂便遥见在舞台上建筑的亭台楼阁,后面绕着一道飞廊和树木。⋯⋯在蔚蓝的天色下和玲珑的庭院中,衬出各种人物的活动,好像一幅美丽的画境,这不能不说是设计者苦心的结晶。幸亏三幕在空间上是一致的,不然对于这笨重的布景,真不知要费多大工夫去搬弄。

(水皮《〈财狂〉的演出》)

(《财狂》)堪称为舞台空前的惊人的成功,布景方面,我们得很佩服林徽因女士的匠心:楼一角,亭一角,典丽的廊,葱青的树;后面的晴朗青色的天空,悠闲淡远,前面一几一凳的清雅,都在舞台上建筑了起来,无论角度,明朗暗色线,都和谐成了一首诗,有铿锵的韵调,有清浊的节奏,也是一幅画,有自然得体的章法,有浑然一体的意境。这里我们庆祝林女士的成功。

(伯克《〈财狂〉评》)

布景和灯光,这不能不归功于林徽因女士的精心设计,建筑师的匠心。一座富于诗意的小楼,玲珑的伫立在那里,弯弯的扶梯⋯⋯远远的小月亮门,掩映着多年没有整理的葡萄架,含羞逼真的树木,是多么清幽⋯⋯台上的一草一木,一石一阶,件件都能熨帖观众每一个细胞呢。

(岚岚《看了〈财狂〉后》)

林徽因的小说、散文写得太少,这已经让读者深感惋惜,最为惋惜的是,剧作才华毫不逊于其他体裁的林徽因,留下的剧本最少,少到只有一个,这一个还是未能完篇的残本,即四幕剧发表了三幕的《梅真同他们》。

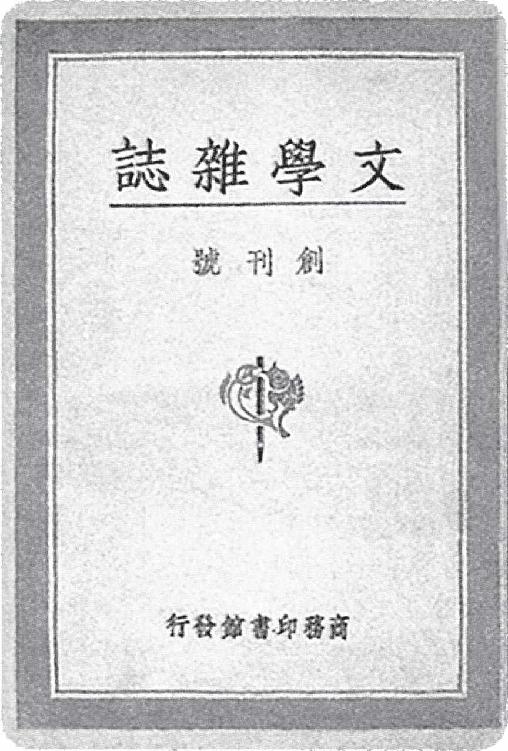

一本很有些影响的林徽因传记(林杉:《一代才女林徽因》,先由作家出版社出版,后修订易名《林徽因传》,改由九洲出版社出版,并获得大陆“中国首届传记文学优秀作品奖”,另有台湾版),传写林徽因创作《梅真同他们》那段,耗费数千言描述当年北平彩排《梅真同他们》的情景。绘声绘色的文字,俨然再现林徽因本人和沈从文、丁西林、杨振声诸位名家莅临排练现场的情景,他们指导这一处那一处,彼此间谈笑风生。作者笔墨十分生动,读者有如身临其境,可惜这些描述全属子虚乌有(此据《林徽因传》)。《梅真同他们》全剧构思为四幕,一九三七年五月开始连载于创刊的《文学杂志》月刊,每期刊发一幕,至七月发表了一至三幕。杂志本计划八月初刊出最后一幕,因六七两月林徽因在外地考察古建筑,没能及时交付,故而“编辑后记”特别作了说明:“林徽因女士去山西旅行,《梅真同他们》的第四幕稿未能按时寄到,只好暂停一期,待下期补登。”为补林徽因作品遗缺,杂志临时登出她一首小诗《去春》。紧接着七月上旬抗战全面爆发,八月份的第四期杂志印出后随即停刊。据说,九月的第五期曾经付印,第六期也已编成,都未得与读者见面(见常风《回忆朱光潜先生》),编辑许诺刊登第四幕的下一期没有了下文。抗战胜利后《文学杂志》复刊,林徽因继续为它写稿,却始终未见《梅真同他们》剩下的第四幕。它是一个没有完成的剧本,哪个剧团会排演一个剧本尚未写完的大戏。《梅真同他们》剧情发生在有产阶级的客厅,表现几对年轻人爱情纠葛。这种客厅里的风波,即使剧本完篇了,抗战爆发,大不合时宜。枪炮声中的北平,已失去排演这种戏的氛围。再说,六七月份林徽因正远在山西,直至“七七事变”后一周才仓促赶回古都,这其间她哪有时间哪有闲情观看排演。

太平岁月倒是很适宜品赏这个戏的,老作家李君维(东方蝃蝀)六十年后忽然想起他少年时代读过的林徽因剧本,而今重读一遍,仍旧赞不绝口,说“经历了半个世纪的潮汐起落,读来依旧感到清新隽永”,赞赏它是个“未完成的杰作”。老人悬想梅真的归宿如何,心怀一丝第四幕原稿幸存于世的希冀,专门撰写文章,指望史料专家把它打捞出来。(李君维:《梅真下落不明》,刊一九九八年十一月七日《新民晚报》)关注梅真归宿的不止李君维一人,早在林徽因生前已有人问过她,她的女主人公最终怎样了?她幽默地回答,梅真抗战去了。

读今日留存的三幕文本,剧情不很曲折。李府二房的二少爷下午要从供职的南方回来,他的姐姐妹妹——三位小姐正筹备当天晚上的家庭舞会。前三幕戏就是请客人、布置舞厅、少爷到家,第四幕该是舞会吧。不很曲折的剧情里人物关系则相当复杂。梅真是卖到李府的丫头,因时代的进步及主人李太太的开明,梅真得到与府里小姐少爷们一起进学校受教育的恩遇。她有了文化,加上伶俐,于是爱上她、想娶她、打她坏主意的人一个又一个。唐先生勉强默许了与李府大小姐的婚约,实际爱的是梅真;受过李府恩惠的电料行小老板以为自己和梅真很般配;李家大房太太(不是李太太)一心一意要打发梅真出去给人家做小妾;大小姐的女友在用心事圈套二少爷。二少爷和梅真青梅竹马,正是梅真的心上人。二少爷暗恋梅真已久,但两人之间长期没有点破;少爷怕母亲李太太为难,她顾忌儿媳的丫头身份会遭大房太太奚落。不是太太亲生的大小姐妒忌后母偏爱梅真,时时与她作梗;正当二少爷决心点破爱意之际,又因旁人造成的误会使梅真负气,负气更加重了误会。众多矛盾纠结起来就等着最后一幕的化解,偏偏残缺了这一幕。

剧名已明白提示,梅真是各种矛盾的焦点。学校新式教育给了她一点新派思想,可她毕竟没有彻底解脱丫头身份。她“又不是小姐,又不是客人,又不是亲戚”,“上不上下不下的”,在李府的处境势必尴尬。这尴尬制约了她的婚恋态度,她不能早早勇敢坦荡地跨出与二少爷相爱的一步。相比文珍,梅真确软弱了一些,但她自有软弱的缘故。文珍早出生了一个时代,所逢清末,完全是个任人宰割的丫头。最后到了绝境,唯有一走而后生。梅真并非不明白出走是条路,她说:“丫头就是丫头,这个倒霉事就没有法子办,谁的好心也没有法子怎样的,除非,除非哪一天我走了,不在你们家!”梅真到底没有走,她不会真想走,至少此刻还不想走。李府是个中产阶级,赤裸的封建时代已成过去,李太太尤其沐浴着人道主义光辉。府里三小姐、四小姐又都平等地待梅真如朋友,更不必说还有个觉慧似的二少爷。梅真与李府这种特殊关系,没有到黄河,很难苛求她像文珍那样,走出个光芒四射。

林徽因为剧本题了一首黄庭坚的五言绝句《题梅》:“梅蕊触人意,冒寒开雪花。遥怜水风晚,片片点汀沙。”诗无疑是献给梅真的,她的写照,作者用以表达对人物的怜爱与同情。

梅真的尴尬处境根本上由府上李太太的尴尬心态所致。李太太能给丫头和小姐少爷一样上学的机会诚属难能可贵,然而她终究置身于大家庭,中国三十年代的中产阶级富户,再文明的大户人家不免残留种种封建遗习。婆婆在世的时候,李太太“做了十来年的旧式儿媳妇”;婆婆死后她还有不得不迁就的当家大伯子。直到分户、守寡,她才成为一家之主,为时已稍晚,无力做主改变梅真丫头身份。如果此时李太太下了决心,不是没有彻底解放梅真的可能,可是无形压迫就是下不了决心。她一面邀请梅真参加少爷小姐们的家庭舞会,一面仍然差她给少爷小姐端茶倒水。所以很新派的四小姐质疑母亲:“妈妈是不是个真正摩登人?”这样半新半旧的开明太太形象,在那个年代她较之全新的中年主妇更为多见。当然,无论如何李太太是位赢得尊敬的人物,她这一番话是叫人感动的:“我自己寻常很以为我没有娇养过孩子,就现在看来我还应该让你们孩子苦点才好!你看,你们这宴会,虽然够不上说奢侈,也就算是头等幸福。这年头挨饿的不算,多数又多数的人是吃不得饱的,这个有时使我很感到你们的幸福倒有点像是罪过!”

剧中出场不多的三小姐文霞,是个最具光辉品质的形象,文霞出场前四小姐就说她“有点普罗派”。剧本有这样的介绍:“她虽是巾帼而有须眉气概的人,天真稚气却亦不减于文琪(四小姐)。爱美的心、倔强的意志、高远的理想,都像要由眉宇间涌溢出来。她自认爱人类,愿意为人类服务牺牲者,其实她就是一个富于热情又富于理想的好孩子。”看来,作者嘉许她的品性,并不认可她的做法。当她鼓动梅真,坦然与客人平等地一起参加晚上的舞会,“今天这时候正是试验你自己的时候。”却碰了梅真的软钉子:“什么试验不试验的,尽是些洋话!”三小姐是林徽因笔下唯一的具有一点儿无产阶级思想色彩的人物,在作品中虽然不甚重要,却使我们有机会窥见,反映在林徽因艺术创作中她政治上对普罗派的态度。

林徽因最赞赏的是另外两个配角——纯真善良的四小姐文琪和爱恋文琪的黄仲维。丫头梅真能够直呼四小姐其名“李文琪”,文琪的平等意识或有甚于《雷雨》里可爱天真的周冲。周冲平等相待四凤,民主意识里夹有异性相悦因素,可四小姐完全引梅真为朋友为同学。周冲的意识遭父亲嘲笑,四小姐的做法却得到母亲鼓励。李太太朝四小姐背影感慨:“这年龄时期最快活不过,我喜欢孩子们天真烂漫,混沌一点。”显然,李太太意识倾向搁在这个最小的女儿身上。爱上四小姐的黄仲维,是个新潮画家,活泼顽皮,不修边幅,真诚爽直,率性而为。解决梅真问题的症结,正由黄仲维一语中的:“你们不会不要让她当丫头么?”他和四小姐的恋爱最终成功,其间并无曲折,这成功看似闪电般的突然,实质是人以群分,水到渠成。这一对恋人大概寄托着林徽因的社会理想。

剧情发展到第三幕,四小姐与黄仲维,梅真与二少爷,他们的恋爱一成一败。作者取对比构思,给观众以暗示,剧本的意蕴即在于此。推想第四幕剧情,可能借舞会给梅真归宿以最终交代。大胆推想,有可能梅真和二少爷如愿双双出走。故事的结局不会是悲剧,这个戏也就不会是个悲剧。自然也不该是喜剧,林徽因给《文学杂志》主编朱光潜寄去剧稿曾附信表白:“我所见到的人生中戏剧价值都是一些淡香清苦如茶的人生滋味,不过这些戏剧场合须有水一般的流动性,波光鳞纹在两点钟时间内能把人的兴趣引到一个Make-believe的世界里去,爱憎喜怒一些人物。像梅真那样一个聪明女孩子在李家算是一个丫头,她的环境极可怜难处。在两点钟时间限制下,她的行动对己对人的种种处置,便是我所要人注意的。这便是我的戏。”(《文学杂志》第一期“编辑后记”)

不是悲剧的《梅真同他们》,它的剧作技巧与悲剧《雷雨》和《日出》多有相似之处。明显不过的是场景集中,三幕全设在三小姐四小姐共用的那间书房,第四幕想来也很可能不再移到别处。《雷雨》有一幕在鲁大海家,《日出》有一幕在翠喜栖身的窑子,《梅真同他们》的场景可能更为集中。二三十年代写剧,大多注重人物台词而不很在意人物出场时的“提示”文字。曹禺创始紧抓住它刻画人物,林徽因同样看重这一艺术手段。尤为难得的是,林徽因把那么多人物,彼此复杂的爱情纠葛,日常化地从容展开展示,举重若轻。她和曹禺一样善于处理戏剧冲突,可她的剧本不像《雷雨》那样剑拔弩张,也不像《日出》那样喧嚣嘈杂,其味真是独特的淡香清苦。

林徽因将京派小说家的审美趣味带上了舞台,她不愿肆意宣泄情感,而以智性看待人生世事。淡香清苦,既是《梅真同他们》表现出的人生滋味,又是它的艺术魅力所在。剧本不追求热烈刺激,不夸张人物言行,不刻意激化冲突,如实地展示生活场景。观众仿佛走进一个现实中家庭,忘记身在剧场。初次尝试剧本创作的林徽因,竟把戏舞台的关目技巧驾驭得如此娴熟,委实令人惊叹叫绝。艺术品位很高的朱光潜刚读到第一幕剧稿,便禁不住在他执笔的《编辑后记》中赞美:“现在话剧中仍留有不少的‘文明戏’的恶趣,一般人往往认不清Dramatic与Theatrical的分别,求看一个‘闹台戏’,林徽因女士的轻描淡写是闷热天气中的一剂清凉散。”倘若《梅真同他们》得以完稿的话,它会在三十年代剧坛引起轰动不是一个奢望。林徽因留给文坛的遗憾太多,《梅真同他们》生不逢时,乃至不能足月问世,又是其一。

酷爱戏剧的林徽因,创作过这个剧本以后,因为战乱,因为重病,因为忙于工作,她不再是演员,不再是编剧,不再是舞美设计,至多做个舞台下的普通观众,纵然仍有感想,仍逮住机会想参与,终究是台下人,与戏剧艺术彻底分手了。有看戏机会她不会错过的。清华大学学生剧团英语演出《守望莱茵河》,林徽因热心给排练提供意见。演出那晚,她抱病观看,梁思成、金岳霖陪她出现在礼堂,吸引来众多视线,成开演前剧场一道风景。一九四八年冬天,积雪半尺多深,部队文工团到刚解放的清华园演出大型秧歌剧《血泪仇》,它是林徽因从未见识过的新型戏剧,她不听家人劝阻,执意请人留个观看座位。体不从心,出家门几步就不住地又咳嗽又喘气,无奈退回家躺下,上回有过的风景永远消逝了。

20世纪20年代初,林徽因在北平家中与表姐合影

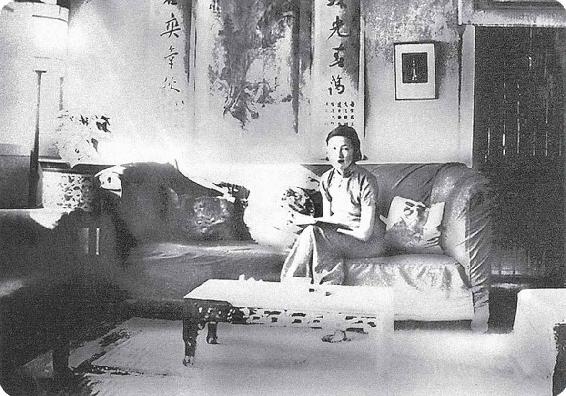

20世纪30年代中期,林徽因在北平北总布胡同三号家中

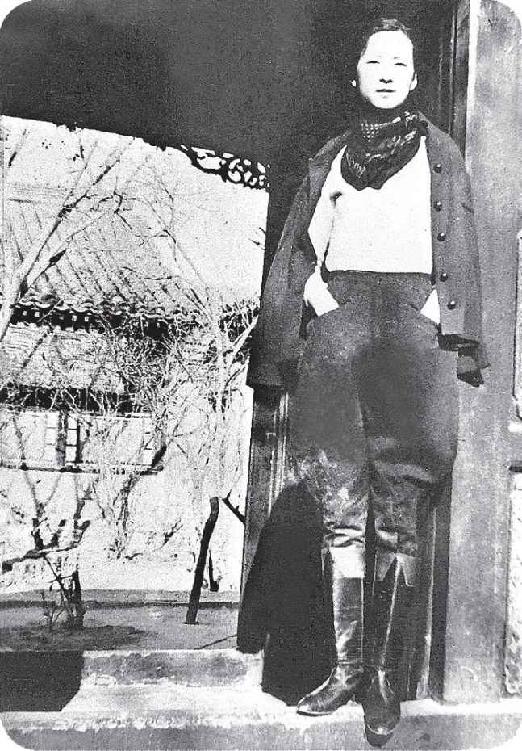

1935年,林徽因于北平北总布胡同三号家中

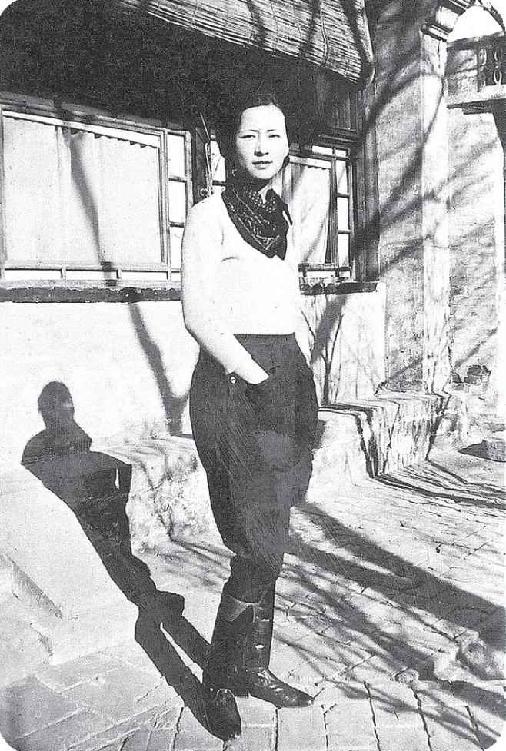

1935年,林徽因在北平北总部胡同三号院中

《文学杂志》创刊号(一九三七年五月一日,林徽因戏剧《梅真同他们》第一幕发表于该刊)