第3节 揭开“1在0后”,“0在1后”的面纱

2003年的仲夏,中华大地刚经历那场没有硝烟的战斗——“非典”,经历过那场灾难的人们,恐怕总会想起这个特殊的年份。我也因为这场灾难,被短暂隔离在昆明的一位同学家里,回不去,走不开。晚上就和同学去一个小酒吧喝酒消遣,于是看到了这个“1在0后与0在1后”的精彩表演。

故事内容大概是:人在自己的一生中,是努力去做1还是顺其自然地去做0,如果做1,在你之后,哪怕都是0,那也会成为一个很大的数字;如果是做0,在你之后,哪怕排满1~9的所有数字,其实都是0。所以人之为人,应该穷自己一生努力,争做顶天立地的1而不是0。故事的演讲者站在闪烁的舞台灯光下,夸张的表情、滑稽的姿势、深情的演讲、疯狂的呐喊、撕裂的音乐,都和这一年的“非典”一样深刻地印在了我的脑海里。

我和同学惊诧这样的小酒馆会有这样深刻生动而又充满哲理的人生盛宴,想起眼前这不知道什么时候就会降临在自己头上的灾难,还有那不可预知的未来,伤感来得特别强烈、持久。

我们酩酊大醉,是感触是悲伤是恐惧,抑或是奋发,都不得而知或许兼而有之。而今分享这个故事,在我们的非讼业务中,想来会有以下一些现实意义。

一、“1在0后”的规划与开拓

假若因为环境制约和个人能力暂时不足,让我们在非讼业务中总是孤单徘徊在“1在0后”的话,我们该如何面对?

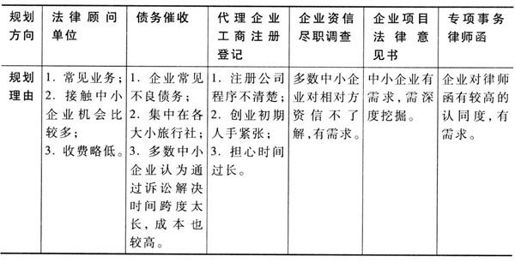

首先,规划自己的业务方向。这种规划既要结合自己所执业城市的业务市场,又要考虑争取这样的市场有多少可能和把握;既力争对业务市场的分析点面结合,又要综合考虑自身的条件优劣。我执业之初的业务方向规划可供参考(见表1-2)。

表1-2 执业之初非讼业务方向规划表

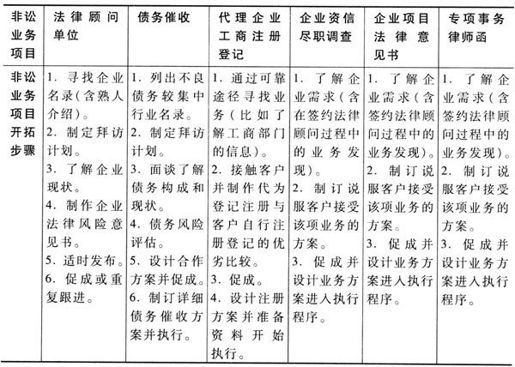

其次,制定具体的业务开拓计划。制定业务开拓计划需要考虑的关键是:必须根据执行情况随时修正补充,或增加或减少或改变业务开拓计划或步骤。当然,制定的业务开拓计划必须持之以恒地执行,而且按周或月进行执行评估。表1-3是我过去的一个业务开拓计划,可供参考。

表1-3 执业之初非讼业务开拓计划表

最后,要将业务开拓计划不打折扣地予以执行。任何完美的规划,若缺少了持续的执行力,结果一定不会太乐观,这是因为,写一百个计划,不如踏踏实实地去坚持做一件实事,说出一百个梦想,不如默默践行一个细小目标。所以,律师业务的开拓与探索,都需要持之以恒地坚持与执行。脱离了这种坚持与执行,所有的规划与开拓计划,都会如水中倒映的鲜花,逐渐淡然消逝。

二、“0在1后”的创新与发展

不能否认,部分一线城市的少数律师事务所或少数律师,由于自身知识的储备,资源、人脉的积累以及城市地理位置的优越,让他们处于“0在1后”的位置独领风骚。任何一个行业,最高端的业务永远只属于少部分人。反映一个行业的综合实力或规范发展,恐怕还得考究那些绝大多数中等资质的企业或个人。律师行业也是如此,于是我们会发现,其实很多执业5年以上的律师,他们的非讼业务(或许他们不是以非讼业务为主,但也可能承接部分非讼业务)已经做得颇具心得,只是或许怠于或许不愿意甚或不能详细总结和思考而已。研究这类中等资质的“0在1后”非讼业务类型的现状,可能更具有现实和指导意义。

1.他们的服务模式需要创新

律师提供法律服务的核心是通过专业知识与其他综合知识的运用,为客户的委托事项设计法律解决方案,并最终在法律框架下实现委托目的的行为。这实际是一种无形的产品,客户的期望和这种摸不着看不见的产品一结合,失望的人会很多。客户总是希望你做得更多,做得更好,客户也总是在思考,我支付了不菲的律师费,究竟我的律师做了什么,我的委托目的为什么总是那么难以实现,所以客户开始失望。我们的律师也在想,为什么我们的客户总是那么不可理喻,提出的要求不是异想天开就是不切实际,为什么我做了那么多,客户总是不满意,于是律师也开始失望。

因此我们建议,应该在服务模式上有所创新,让客户能够评估和量化我们的劳动。我现在执掌的这家律师事务所由我个人发起设立。在设立的第一年,在服务创新方面做出的努力包括:

(1)将每一个非讼业务操作的环节细化到个人,从接受委托开始,从业务评估、方案制作与设计、法律规范汇总、方案执行、后续辅导与服务跟进均具体到每个团队成员。

(2)根据业务特点,制定详细的服务指南,列入绩效考核,比如客户提出专业以外的质疑或异议的处理模式和流程,被异议两次以上团队成员的考核依据和标准。

(3)根据业务需求定制购买律师事务所信息化自动管理系统软件,尤其对客户管理系统进行细化,客户登录系统平台后,就能看到整个业务的推进流程以及困难障碍清除情况(含方案设计或改变)。同时绑定客户短信平台,客户的关键重大事项或重要节假日均可以收到系统发出的短信提示或祝福。

(4)委托事项完毕后,制作总结分析报告(分纸质和电子版)同时发给客户,供其留档或类似业务参考。

(5)所有法律文书、证据制作、与业务有关的相关材料,全部按建筑行业投标书制作标准一式多份制作并装订成册。送呈与业务有关的各部门。

前述之所以说是一种服务的创新,是因为根据我个人的观察,在我执业的省份,能做到这种服务现状的律师事务所不多,不是没条件,是没有这种意识和理念,对很多省份的相当一部分中小律师事务所来说,可能也不多。律师事务所没有这个意识和理念,但作为执业律师的个人,可以尝试。

2.他们的非讼业务需要发展

为什么特别容易拿的法律顾问单位一年比一年少,续签的也不多,其他非讼业务也是无章可循,做不出心得,形不成规模?原因当然是多方面的,比如个人能力的缺陷,业务关注度不够,执业城市市场有限等,但是我认为,与业务发展力度不够、业务方向偏差、业务细分定位不准确都不无关系。

发展是一个特别辩证的话题,往大处说,空洞乏味,往小处说,无以表达个中意思。不过我们可以这样说:

(1)细分业务市场。若什么都想要,最后可能什么也要不到。

(2)对确定的业务巿场设计运作方案,用半年或一年时间执行,并在执行过程中不断评估或改变执行方案。

(3)都说“小处顺势,中处察势,大处造势”,在发展业务市场的过程中,“造势”也很重要。

例1-2

我们这样造势

我们通过努力接下了某传媒集团下属三家子报的常年法律顾问业务。这三家报纸分属我所在省份的不同地级城市,都是以帮助购房者提供买房指南,同时帮助房地产开发商推销楼盘为经营宗旨。我们的顾问合同约定,甚至老总都明确表态:需要服务的项目很少,主要把握与员工的劳资合同和纠纷,对部分文章或摄影美术作品的知识产权保护设置相应尺度就可以了。我口头应允,内心却不这样想,介入顾问事务后,我们与报社联合,做了以下几件事:

(1)根据市场需要,说服执行总编,在报纸专栏开辟了“置业顾问栏目”和电话专线,该栏目涵盖了家居装修、宅向文化、购房法律导航等板块。消费者的电话打进来后,由接线员选取有影响力、有针对性的热点、难点问题,转交我们的律师团队成员解答后刊登。

(2)不定期组织报社的不同客户群体举办讲座,设计相应主题与内容,由律师团队指派成员登台演讲。

(3)在报社主办的一年一度房地产博览会上,开设专家顾问团服务,我们律师事务所指派团队成员全程跟踪服务参加房博会的房产企业,并让记者发布专题新闻通稿对专家顾问团进行深度报道。

(4)联合各大房地产开发商,开设高端论坛,由报社组织,我们设计选题并外聘专家演讲。

(5)与报社联合,汇集购房者关注的法律热点问题和房地产开发商营运过程中的法律难点问题,制成电子版,向各大房地产开发商和报社不同客户群定期发放。

这一系列动作完成后,传媒集团分管领导既吃惊又高兴,吃惊的是原来律师事务所可以发挥这么大的影响力,高兴的是这种双赢模式既提高了报纸的公信力和服务质量,也推动了律师事务所的品牌发展。而我们的收获呢?锻炼了团队的执行力和专业服务能力,提升了律师事务所的影响力和品牌度,获得了持续不断的中小业务。

当初我们若不用发展的眼光“造势”,一方面,我们在客户眼里会变得可有可无,续签的难度会增大;另一方面,我们自己也会觉得无所事事,不知道为客户做什么,团队凝聚力上不来,专项业务缺少锻炼;再一方面,我们无法从这家顾问单位的客户群里发展横向业务。

通过系列双赢模式的“造势”,前述的担心全部消失,我们目前合作得相当愉快。