一“庶人之有爵禄”

周朝等级制主要是“爵”。周爵有两种:一是公、侯、伯、子、男“五等爵”,其拥有者是列国国君;二是由公、卿、大夫、士等爵号构成的序列,古人也叫“内爵”,是为贵族官员的等级,可视作中国最早的官阶。卿、大夫、士都是独立于职位的身份,而且各种权益礼遇大都附丽于爵级,而非附丽于职位。周代的祭祖之礼:天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人祭于寝;周代的贽见之礼:孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜。类似的情况还有不少,礼遇都是配置在爵级之上,而不是配置在官职之上的。所以公卿大夫士的爵列,其性质是品位分等。这种以爵为本的禄位占有,我们称为“爵禄”,以与后文所云“吏禄”相对。

周爵区分贵贱,拥有公卿大夫士爵者,构成了一个高贵的阶层。周爵也区分士、吏。在拥有爵位、拥有礼乐教养的士大夫之下,还有一个卑微的胥吏阶层,如府、史、胥、徒之类,他们在官府中默默承担着各种具体事务。但周爵不区分文、武,周朝的士大夫“允文允武”,既拥有礼乐教养,又有“执干戈而卫社稷”的军事责任。贵族的教养是“六艺”,即“礼、乐、射、御、书、数”,“礼、乐”属文化教养,“射、御”是军事技能,“书、数”是行政技能。

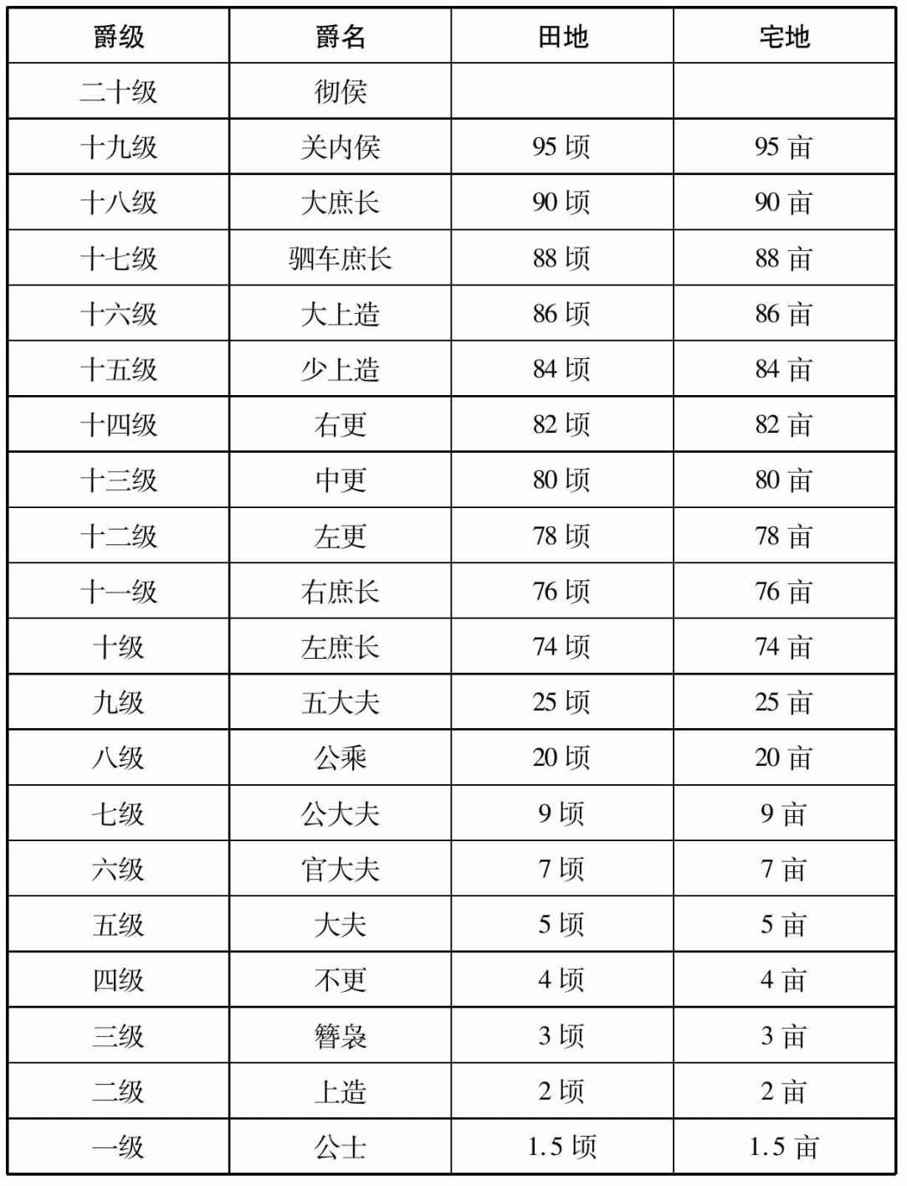

战国秦汉官僚制化的历史运动,冲破了传统等级秩序,位阶制也发生了重大变化。这时候有两个新事物最为重要:一是军功爵制,二是禄秩。先看军功爵。各国为奖励军功,使用过各种军功爵号;最重要的,就是秦国的二十等爵了。它始创于商鞅变法之时,当时大约有十几个爵级,到秦汉发展为20个等级。爵级上附丽着各种特权,如授予田宅,赎罪减刑、役使庶子等;还可以享受多种与平民不同的礼遇,比如爵高一级,坟头就可以多种一棵树之类。汉初依爵级而赐田宅的制度,参看下表:

资料来源:张家山汉简《二年律令·户律》。

军功爵首先是一种功绩激励制度。砍掉一个敌方军官的脑袋,就赐爵一级;砍掉两个,就赐爵两级。其激励士气之功是很大的,以致关东诸国称秦国是“尚首功之国”。军爵的意义又远远超过了激励士气,它用功绩制冲破了宗法贵族制,为平民提供了军功获爵、改变身份的途径,这是个划时代的变革。汉人已看到了这一点:“庶人之有爵禄,非升平之兴,盖自战国始也。”依商鞅之法,哪怕你是宗室成员,若无军功,也要从宗室名籍中除名。周爵的获得根据贵族的传统地位和宗法身份,军功爵的予取予夺却出自专制君主,由此又促进了权力的集中化。所以学者评价说:“军爵塑造新社会。”军爵用功绩制塑造社会身份,“以皇帝为中心,把包括居住在里的庶民在内的人民,都组织到一元化的秩序中去”。

清代学者赵翼指出秦汉间是“天地一大变局”,是个“布衣将相之局”:古代分封诸侯,各国的卿大夫世袭官位,而“汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒,立功以取将相,此气运为之也”。一批“亡命无赖之徒”摇身一变为王朝将相,昔日的起义将士成了新贵。他们的身份标志和地位保障,就是二十等爵。

汉高祖把功绩赫赫的从龙者130多人封为列侯,还定下了“非功不侯”的规矩;同时向起义将士们普赐爵位,已有爵的再提高其爵位。据李开元先生推算,在这次权益大分配中,约有60万起义将士通过赐爵而获得了田宅;以五口之家计,则军爵的受益面约300万人,占当时人口的1/5;他们获得了3亿亩耕地和1500万亩的宅地,相当于全国耕地的40%。由此而形成的“军功受益阶层”,成为新政权的坚强支柱。汉高祖时,军功集团对三公九卿、王国相及郡太守等重要官职的占有率,高达96%;在惠帝和吕后时,是81%;汉文帝末年(前157),王朝创立已近半个世纪了,军功集团对重要官职的占有率仍达50%之高。鸿门宴上生吞豕肩的樊哙,封舞阳侯;后来立下了“除吕安刘”之功的周勃,封绛侯;最初的两位丞相萧何、曹参,一封酂侯,一封平阳侯。

二十等爵最初依军功而授,但汉代承平日久,逐渐又向一般官吏授爵,用作激励手段;甚至还向民众普赐,成了向民众施惠的手段了。这时的二十等爵,就不好称为“军功爵”了。爵级普赐,造成大量民众拥有爵级,爵级高下影响社会身份的高下,这样一来,二十等爵的身份功能,就鲜明起来了。

二十等爵的功绩制精神,代表了社会变革的方面;而二十等爵的社会身份功能,则显示了社会的过渡性。周王朝是“以爵为本”的。“爵”这种品位形式的来源古老,而且富有贵族色彩和传统色彩。尽管军功爵已被授予军功新贵,但它承用了“爵”的名称,所提供的仍是一种拟贵族的荣耀;配置在爵级上的待遇,比后代优厚得多。后代依官品占田,而秦汉依爵级授田;后代以官品当罪,而秦汉以爵级抵罪。秦与汉初还存在着“爵重于官”的情况:大臣若有几种头衔,结衔时习惯先列爵位、后列官职;不少待遇依爵级授予,而不是按禄秩授予。无爵或低爵的人如果侵犯高爵者,要加重处罚,法有明文。甚至能看到这样的情况:几个人合伙打猎,分猎物居然以爵级高下为准。“爵”的传统影响力,可见一斑。后人评述秦汉:“而在民间,时不知德,惟爵是闻。故闾阎以公乘侮其乡人,郎中以上爵傲其父兄。”(公乘是第八级爵,参看上表。)爵级高就可以欺负乡亲,甚至在父兄面前摆架子。一个古老传统——以爵为立身之本——依然存在于社会观念之中。

第二十级爵列侯和第十九级爵关内侯,尤其为人看重。汉人特重封侯,“封侯”成了他们的人生理想。汉代画像中有若干射雀射猴的画面,那就是谐音“射爵射侯”的。苏武归汉而不得封侯,还被燕王刘旦用作攻击霍光的口实;后人留下了这样的叹惋:“茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。”班超早年的志向,就是立功异域、以取封侯,看相的也说他有“万里侯相”。汉代列侯的封户多者上万(号称“万户侯”),少者数百。据统计,二千户之封每年可得谷物约一万石,超过了拥有百顷土地的大地主。相比之下,宋朝就很微薄了,每食实封一户,给25文钱而已。司马光加食封二百户,每年多得60贯俸钱,不过能买六七十石米。汉代的关内侯不少也有食邑,其户数在二百户到二千户之间。西汉功臣侯的利益优于东汉,而东汉功臣侯的家世绵延,甚至与王朝相始终的情况,又胜过了西汉。概而言之,二十等爵令“庶人有爵禄”,这是其变革性的方面;爵仍被视为社会地位之本,其待遇比后代优厚,浸透着贵族式的荣耀,这是其传统性的方面。

二十等爵中的彻侯,出于避讳原因,在汉武帝刘彻之后专称列侯。居二十等爵之首的列侯显然具有特殊性;其封授的原则是“亲”与“功”,即皇亲国戚与功臣。汉代封侯者大略有如下几种。第一是宗室的龙子龙孙们。皇帝的儿子封王,皇子的儿子封侯(即“王子侯”)。第二是“外戚恩泽侯”。汉代宗室因“削藩”而在政治上消沉之时,外戚却嚣张起来了。西汉的霍、许、史、王,东汉的窦、邓、阎、梁,都是一旦权柄在握,则兄弟并侯。光武帝时因“外戚恩泽”而封侯的有45人,东汉外戚邓氏一门封侯的达29人,无人可比。第三是“功臣侯”,最初依军功而封,但承平日久,事功也封侯赐爵,又具有行政激励功能。汉武帝始,丞相必封侯;汉宣帝重吏治,治绩卓著的郡守往往赐爵关内侯。此外东汉还有一种“宦者侯”,是宦官专权的产物。汉顺帝封了24个宦官为侯,汉桓帝封了13个,汉灵帝封了19个。两汉封侯者,王子侯约占43%,外戚恩泽侯约占14%,功臣侯约占39%,宦者侯约占4%。总之,封爵标准是“亲亲”与“褒功”,这也含有双重意义:“亲亲”以优待皇亲贵戚,“褒功”则强化了新兴的功绩制度。

图十二 山东微山画像石中的射雀射猴图,寓意“射爵射侯”

二十等爵最初是军功爵,是面向军功势力的,在“文—武”视角中明显向“武”倾斜;与宋明清的主干品位——科举功名相比,历史前后期的文武轻重变化,就显示出来了。二十等爵被用作社会身份的重要尺度,但这是因功而贵的,因而从“贵—贱”方面看,二十等爵不分贵贱。在被用来褒奖事功时,二十等爵成为一种吏员激励手段,但对儒生士人并无优待,因此也不涉“士—吏”之分。