二 东晋:门阀政治

中古时期皇帝神圣性的下降及其权势的弱化,与“中古士族门阀”是密切相关的。中古士族门阀是一种贵族化的官僚,所谓“贵族化”,是就其高贵身份、家族特权和政治自主性而言的。

从世界史的范围看,在贵族较为强大的时候,王权就不会太强;而当君主寻求专制集权之时,他多半要出手打击贵族。商鞅变法谋求尊君,同时就以削弱贵族为务。英国的培根说过:“一个完全没有贵族的君主国,总是一个纯粹而极端的专制国:土耳其是也。因为贵族是调剂君权的,贵族把人民底眼光引开,使其多少离开皇室。”梁启超也看到了同样现象:“贵族政治,为专制一大障碍。其国苟有贵族者,则完全圆满之君主专制终不可得而行。”

官僚本来是专制集权的重要条件。虽从概念说,“专制”不必定与官僚相关,但在存在专制主义的地方,一般都同时存在着一大批官吏。但官僚权势与君主集权,也存在矛盾的方面。因为随官僚权势的扩展,官僚将出现身份化、特权化、阶层化、封闭化、自主化,甚至贵族化,那就将分割君主权势了。所以中古门阀与皇权之间,存在“此消彼长”的关系:门阀强了,皇权就弱了;皇权强了,门阀就弱了。那不一定是某皇帝与某人某族发生了个别冲突,而是指一种总体上的权益分配格局。

东汉士族已显示了强大的社会影响。汉末动乱中,名士官僚也是活跃于政坛的实力派,而在秦末、西汉末,我们就没看到类似现象。魏晋以降的国家分裂、政治动荡,倒为士族提供了发展空间。首先,战乱摧残了社会文教,只有少数官僚家族保存着文化,出现了“教育的家族化”;那些保存了文化的家族成员及其子弟,当然是朝廷珍视的政治资源了。进而是“统治集团的封闭化”。因政局凶险莫测,皇帝要尽量从看上去较为可靠的心腹家族中选官用人,统治集团就趋于封闭化了。不光在魏国、吴国,就连偏居一隅的蜀国也是如此。尽管诸葛亮治蜀,后人盛赞其“选贤任能”;然而功臣子弟们居官执政的趋势,在蜀国同样昭然可见。就《蜀书》传主做一粗略统计,80多位官僚中有半数以上,其子弟继续做官,有的还延续到了第三代。蜀汉不过四五十年,但“官族”在这里照样源源而生。这是动荡不稳的小型政权的一种本能反应,可称“退行性政策”,意思是从大帝国的“法理型”政治形态后退,而更多依赖于私人性、依附性或团伙性的政治结合。

“禅让”形式的政权转移,也给士族的发展拓宽了道路。中国的王朝更迭,也可以看成另起炉灶、清洗腐败的一种自我更新机制。西晋的刘颂,就把改朝换代看成一个“天地之位始定,四海洗心整纲之会”。然而刘颂随即指出,由于魏晋更迭用“禅让”,未能“洗心整纲”;晋廷所依靠的仍是“先代功臣之胤,非其子孙,则其曾玄”,即曹魏的高官及子弟。那么前朝所积累的腐化、老化和世家化因素,就原封不动地带入了新朝;对他们,王朝只能优容、纵容以换取其效忠。由于缺乏一个经战火洗礼而生机勃勃的全新统治集团,所以西晋的腐朽来得分外迅速。“禅让”所造成魏晋间官僚家族权势的连续性,是促成门阀发展的催化剂。

西晋皇室司马氏,本身就是河内大姓。在司马氏政权中,几十家大士族垄断权势。如陈国何曾、颍川荀勖、太原王浑、泰山羊祜、琅邪王祥、河东裴秀等等,都是当世名门。其下还有一批二三流的士族。官僚们开始依门第而分化为不同层次,“公门有公、卿门有卿”,各有各的特权。

西晋时还有个引人注目的现象,就是宗王政治。本来,秦汉帝国是靠法治来维系专制的,不靠宗亲,并以严厉的“削藩”措施抑制诸侯王的离心倾向。可魏晋间“封建”的呼声,忽然高涨了。司马氏决意重用皇子宗王,令其在外都督一方军事,在朝担任要职,所谓“或出拥旄节,莅岳牧之荣;入践台阶,居端揆之重”。唐长孺先生认为,重用宗王表明,在贵族政权下,皇室是作为第一家族凌驾于其他家族之上的。这种“第一家族”的形象,比起秦汉帝国的皇帝来,无疑是一种降格;因为任用宗亲,靠亲缘维系皇权,实是一种非法制化的政治手段,也属“退行性政策”。宗王所招致的“八王之乱”,就显示了这种政策的弊端。

西晋政局其实处于一个微妙的关口,它可能维持优容士族的现状,但也可能逐渐回归集权官僚政治的“常态”。然而此时,北方少数族的发展轨迹,与士族的发展轨迹发生了交叉。“五胡乱华”使洛京倾覆,北来的琅邪王氏等百余家士人,在江左拥戴宗室疏属司马睿为帝。江左微弱的小朝廷,随即成为南渡士大夫发展家族权势的沃土。他们构成了五朝侨姓门阀的基本阵容。东晋由此出现了门阀政治。

参照田余庆先生的概括,东晋门阀政治的基本特征,可以说是“皇帝垂拱”“士族当权”和“流民御边”。东晋的建立,全靠琅邪名族王导、王敦兄弟,二人一主政、一掌兵,成为江左的军政支柱。晋元帝司马睿即位之时,竟然强拉着王导同登御座;王导推辞再四,说是太阳若屈尊与万物并列,苍生就没法儿仰望了,司马睿方才作罢。以致当时有句民谣:“王与马,共天下。”晋成帝见了王导要行拜礼,给王导写信要加上“惶恐言”三字;王导死,丧葬参用天子之礼。东晋与皇帝“共天下”的门阀,先后有琅邪王氏、新野庾氏、谯郡桓氏、陈郡谢氏等。成帝、康帝之时,庾亮、庾翼兄弟号称“冠冕当世”。庾翼将死,请求让儿子庾爰之镇荆州,而何充请用桓温。有人表示担心:庾爰之肯避让桓温么?后来桓温上任,庾爰之不敢与争。可见门阀政治下往往子承父势,政治举措受制于各大族的平衡和盛衰,不是皇帝所能独断的。从晋穆帝到晋孝武帝初,桓温一直占据着上流荆州重镇,“八州士众资调殆不为国家用”,还曾把皇帝司马奕给废掉了。孝武帝时谢安为相,是谢氏最盛之时。晋安帝时桓玄作乱,竟然篡夺了皇位,国号为“楚”。史称东晋“朝权国命,递归宰辅;君道虽存,主威久谢”。

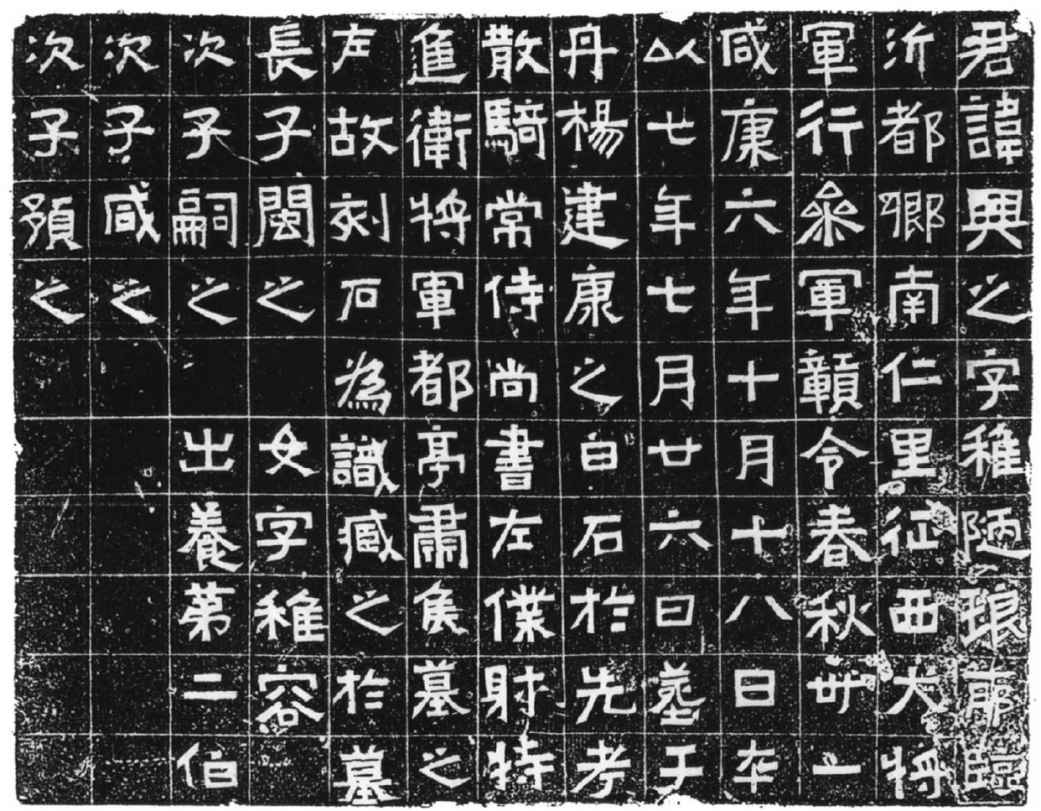

图二十六 东晋王兴之墓志

东晋的扬州、荆州、徐州、豫州等重镇,大抵由各家门阀把持瓜分。尤其是扬州和荆州,号称“二陕”。下游扬州是中央所在,又是“谷帛所出”的重要经济区;上游荆州“为国西门”,兵强将猛,镇守的统帅有时兼督七八州。东晋经常出现“荆、扬之争”,其背景就是门阀跋扈、蔑视中央。王氏、庾氏、桓氏家族,都曾长期把持荆州。

北来士大夫称为“侨姓”,江东的本土士族如朱、张、顾、陆等,则称“吴姓”。在江左政权中,吴姓士族的地位一直低于侨姓士族,他们曾为此耿耿于怀,但为长远利益考虑,最终仍接受了这一现实。高官要职,南士们只能分享侨姓的余沥。齐高帝萧道成想用吴郡张绪做尚书右仆射,王导的五世孙王俭很不乐意,说是“南士由来少居此职”,不能坏了规矩。

宦官、外戚、太后、宗室专权的现象,在东晋却偃旗息鼓了。宦官、外戚、太后、宗室都是皇权的附属物,靠着皇帝才能作威作福;在皇权自身难保的时候,他们也无权可弄了。权臣庾亮执政时,就对数位宗王下辣手制裁,翦除了皇帝赖以自重的羽翼。晋成帝时庾太后一度临朝,不过此时权归庾亮、庾翼兄弟,与其说是外戚擅权,不如说是门阀专政。晋穆帝、哀帝及废帝海西公时,褚太后曾四次临朝称制,那只是权臣擅权时的装饰物。正如田余庆先生所说,门阀政治下,动乱通常并不来自宦官、外戚或宗室的专政。软弱的皇权下这种人无所凭依,难以兴风作浪。

支撑东晋半壁江山的文化士族们不足以负起全部军事责任。不少非高门、非士族的将领承担着江左小朝廷的国防。晋室南渡前后,还有很多千百为群、以宗族乡党相结聚的流民,也由北而南。东晋朝廷任用流民帅为将领,但又对他们心怀疑忌,而流民帅自己也不愿脱离部曲,所以这些人大多停滞在江淮之间。尽管流民武装有时也称兵作乱,但他们强悍善战,构成了江左政权的军事屏障,并成为北府兵的主要兵源。淝水之捷,北府兵之功居多。上游的江陵、襄阳得以成为重镇,也离不开流民之力——这里聚集了秦州、雍州、司州的南迁流民。流民武装是东晋政权一支不可或缺的力量,并将在条件具备时就寻求表现自己。

总之,东汉的士族现象发展到东晋,终于因“门阀政治”而达到了顶点。此期的士族权势之大,人们用与皇帝“共天下”来形容。有人把这种政治状态,定性为“贵族联合专政”或“寡头政治”。不过照田余庆先生的看法,门阀政治只是皇权政治的一种“变态”。就是说它并没在皇权政治之外,另行造成一种贵族政体。权臣擅政,一人得势而家族鸡犬升天的现象,其实在很多朝代都能看到。西汉的霍光、西汉末的王莽、东汉的梁冀,皆是。东晋权臣现象更突出,也跟“乱世”有关,跟那个偏安的小朝廷风雨飘摇有关。又如明末清初的若干南明政权中,也存在着权臣专政的情况。东晋权臣专政的时间较长,其时的官僚确实也门阀化了,形成了一个相对特殊的阶段。但说到底,士族并没有变成完全意义的贵族,也没有造成政体的根本性转型。不妨说对东晋门阀政治,我们一半从士族门第权势来理解,还有一半是从“乱世”来理解的,并不把它视为“常态”、视为一种稳定的政体。