一 乡里与豪右

从长时段观察,中古士族现象发生在一个“断裂”之后。周代世卿世禄传统,因战国秦汉的剧烈政治转型而出现断裂,众多古老的高贵世家衰败了,新世家的形成还有待时日。在这个世家的“空档”中,社会一度呈现了鲜明的平民性。西汉尤为明显。皇帝来自底层,功臣们往往出身“亡命无赖”,权贵不乏起家卑微者,丞相公孙弘早年就是个放猪的。连母仪天下的皇后,也不避寒贱。汉武帝的卫皇后卫子夫、汉成帝的赵皇后赵飞燕,原先都是歌伎。然而皇帝没觉得丢人,喜欢就娶,谁敢看不起她!可见西汉不怎么讲究门第。东汉就有所不同了:明帝马皇后是伏波将军马援之女,章帝窦皇后是大司空窦融曾孙,和帝阴皇后是执金吾阴识曾孙,和帝邓皇后是太傅邓禹之孙,安帝阎皇后是尚书阎章之孙,顺帝梁皇后是大将军梁商之女。所谓“春秋之义,娶先大国”。皇后的出身也是个风向标,反映了“族姓”“门第”观念已浓厚起来。

有一种看法曾被广泛接受:门阀源于两汉地方大姓势力,他们是在宗族乡里基础上发育滋长起来的,因而具有古老的农村结构的根源。

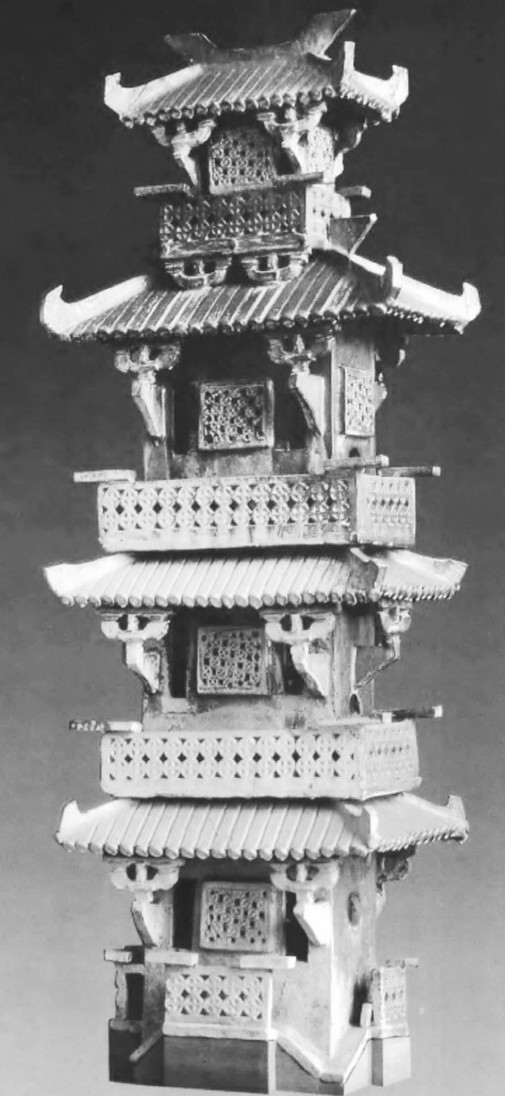

战国社会已存在一些非贵族的豪族右姓,亦称“长家”“率敖”,他们役使子弟、臣妾、徒役、宾客等等各种身份的人,与之形成了主奴和依属关系。汉初自耕农的数量大概是比较多的,但地方上也存在着各种豪族。有丧失了政治权势的六国旧贵族,也有利用权势巧取豪夺的官僚地主,以及由商贾兼并农民而形成的豪族。东汉大土地所有制大大发展了。豪族占有大片膏腴之田,其中团聚了成百上千的人口,称宾客、部曲、徒附等,他们程度不等地在人身上依附于主人,务农之外还兼看家护院,战乱时随时能转化为私兵。东汉出土的陶制或泥塑的宅院、多层楼阁,以及既手持农具又身佩兵器的部曲俑,为了解这种田庄提供了形象的证据。这种以宗族乡里为基础、具有古老农村根源的家族势力,即乡里豪右。

图二十一 东汉绿釉陶楼(山东高唐固河出土,高143厘米)

豪族田庄比小农经济规模大,兼农、副、工、商为一体,也有适应生产发展的方面;豪右与依附农一定程度上也相互依存,不仅仅是剥削压迫关系。史书经常站在政府立场,斥责豪右兼并土地、武断乡曲、作奸犯科、隐匿人口等,破坏了地方行政秩序,导致小农的破产流亡。这种情况也是大量存在的。汉代赋役以小农为单位,而且徭役重于田租,所以小农的数量和生计,事关帝国的财源和兵源。“皇帝代表地主阶级利益”的老说法当然也有道理,然而为维护行政秩序和编户体制,王朝也经常打击豪右以保护小农(顺便说一句,拜占庭帝国也有保护小农的政策,其理由相同)。汉武帝任用酷吏的目的之一,就是打击豪右;王莽变法遭到抵制,很大原因是井田制侵害了豪右利益;光武帝大规模“度田”、检核口田,也以豪右为目标。可见帝国与豪右有矛盾的一面。

动乱中豪右经常起兵投机。秦汉之交的起事者还看不出太明显的宗族背景,但两汉之交就不同了,很多豪右、著姓投入天下逐鹿,出现了“部署宾客”“举族归命”“举宗为国”“率宗族宾客聚兵数千”之类记载。光武帝刘秀与其兄起兵时所率领的,就是一个宗族集团。豪右若投机成功,就摇身一变为开国功臣了,进而成为东汉的显赫家族。在汉魏之交,也能看到“名豪大侠,富室强族,飘扬云会,万里相赴”的情况。而若社会稳定,豪右参政就只能通过正常选官渠道了。汉代有回避制度,地方长官必用外籍人,掾属则由长官从本地人士中辟召。一些学者相信,由于豪右的宗族乡里势力,“大姓子弟享有优先任用的权力”,成为郡县长官辟举的主要对象,“东汉时期的地方政权在一定程度上是由当地大姓冠族控制的”。这种情况肯定存在,只是其影响到底多大,可能会有不同的估量。

一些豪右并无朝廷名位。人们经常指责豪右“武断乡曲”,“武断乡曲”的意思就是“乡曲豪富无官位,而以威势主断曲直,故曰武断也”。这类豪右“身无半通青纶之命,而窃三辰龙章之服;不为编户一伍之长,而有千室名邑之役”,他们在乡里所施展的是非官方的权力。另一类则是拥有朝廷官位的权贵。光武帝度田时遭遇的抵制,一类来自“郡国大姓及兵长、群盗”,另一类就是“河南帝城多近臣,南阳帝乡多近亲”造成的,河南、南阳有很多近臣家族、皇亲国戚,地方官没人敢惹。

前一种非权贵的豪右,纯粹是“古老农村结构”所滋生的,其势力来自大地产和依附农;但单靠这个并不能获得正式权力,王朝选官制度没把大地产和依附农的数量作为任用资格。历史后期豪右称雄乡里的事情依然屡见不鲜,若中央集权足够强大,则他们只能屈服于官府驾驭。如果抠字眼儿的话,严格说这类豪右不算“世家”,因为“世家”一词指的是“世世有禄秩家”,有官有爵有禄有秩才能算“世家”呢。在讨论各类拥有社会权势的家族时,我们也将之叙为“世家”,只是为了讨论方便。后一种官僚贵族豪右就不同了,他们的朝廷禄位像是一架扩音器,让他们在乡里颐指气使、发号施令的嗓音,音量倍增。这类豪右的权势,就不仅仅来自“古老的农村结构”了,也来自官僚政府。这样我们的视线,就得由“乡里”转向另一个场所——“官场”了。