三 玄学清谈的政治理念

士族的门第根据,是其对官位和文化的家族性占有,所以文化是士族的必要条件。单纯的军功贵族、权臣家族、外戚家族等,可以称“世家”,可以称“世族”,但不应称“士族”。中古士族上承汉末士人,同时其文化风貌发生了很大变化,最有特征性的就是玄学和清谈。

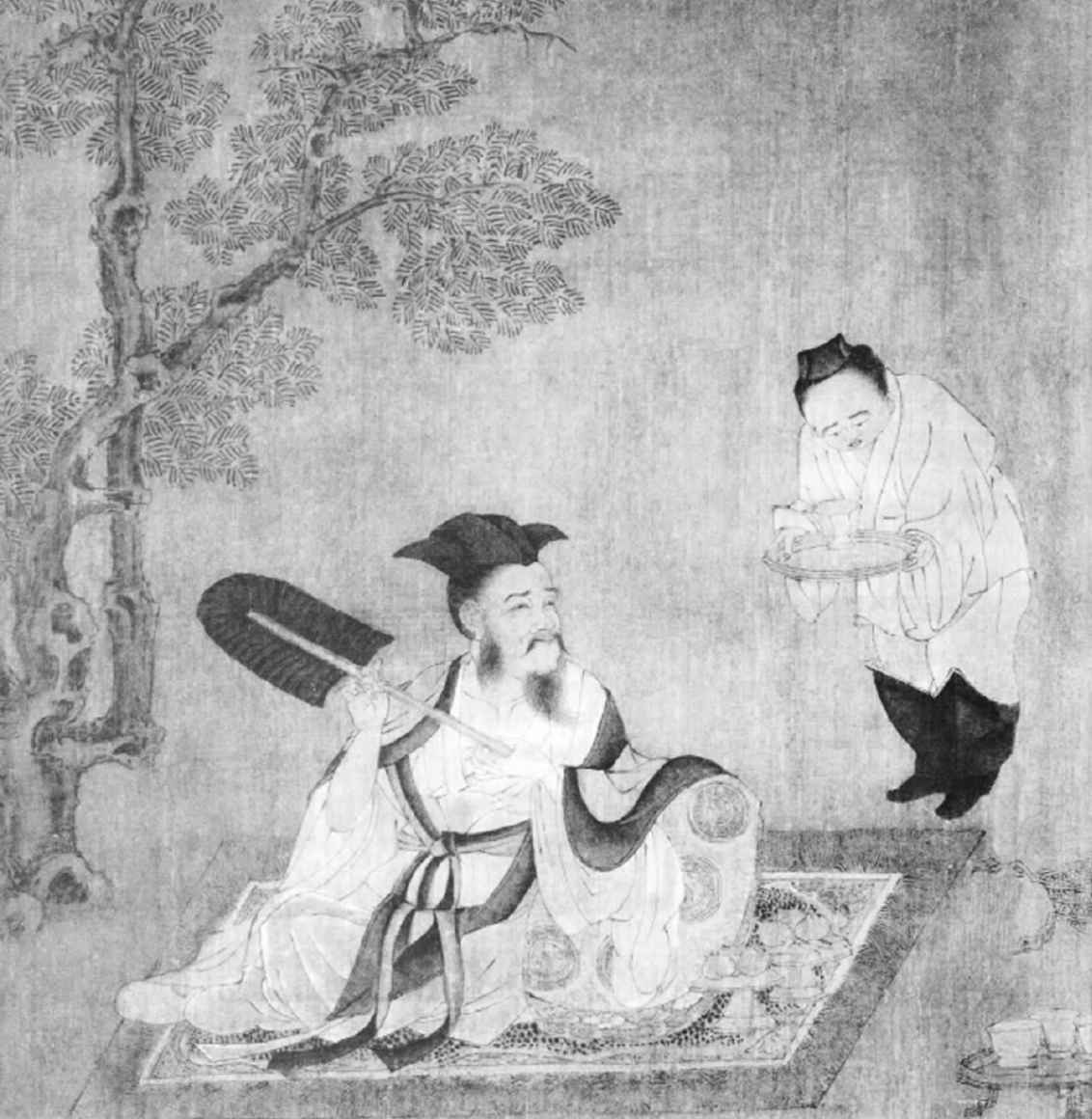

图三十(唐)孙位《高逸图》中的阮籍,手持麈尾

曹魏正始年间出现了一批贵公子,他们家门煊赫,少居高位,又是当世瞩目的名士、思想界的前卫、魏晋玄学的先驱。其中包括何晏、夏侯玄等人。他们被称为“正始名士”,可算是中古士族的最初代表了。事功派官僚谴责他们“浮华”,魏明帝也曾打击“浮华”。事功派官僚和皇权已本能地意识到,这类人物是专制官僚政治的异化物。有人用“曹马党争”来解释打击“浮华”,但“浮华”的意义远远超出了曹马党争,司马氏家族成员同样涉身玄谈。“浮华”意味着中古士族带着他们的意识形态和文化风尚,正式登场了。

曹魏建立不久,高官子弟就迅速“名士化”了。同秦、西汉、东汉创业集团的情况比较一下,其间反差是很大的。此后魏末有阮籍、嵇康等“竹林名士”,西晋有清谈大师王衍等“中朝名士”,东晋初又有谢鲲、桓彝等号称“八达”的名士。同类的名士源源而生,各时期都有代表人物。田余庆先生指出,东晋的主要门阀,包括王、庾、桓、谢,大抵都有一个“由儒入玄”过程,其家庭在什么时候、以何人为代表、在多大程度上由儒入玄,史籍都斑斑可考。汉代士人的崛起与儒学相关,而魏晋士族的崛起与玄学相关。赶不上“由儒入玄”这班车,就成不了门阀。一种政治势力、一个社会阶层的兴衰,竟与一个哲学流派有如此密切的关系。

与汉代经学不同,经学靠师徒相传,老师讲学生背;玄学清谈却是一种贵族式、沙龙式的学问,是在名士小圈子里展开的,是平等自由的思想交流。从文化角度看,玄学,以及中古名士在经学、文学、史学、艺术上的各种成就,都是中华文化遗产的重要部分。但从政治角度说,玄学与中古政治是什么关系呢?与秦汉的法术、儒术相比,玄学提供了什么不同的政治理念呢?有人认为,玄学是一种在新形势下维护统治秩序的学说,它用“自然”重新论证了“名教”。但仅用“新形势下维护统治秩序”来回答,未免简单化了。

法家主张绝对专制君主制,儒家主张相对专制君主制;与此都不相同,玄学所推崇的却是“无为而治”的君主。“无为”之君的伟大之处,不在于外在的形迹,而是一种不可名状的神秘境界。西晋玄学家郭象说,圣明的君主应该“无迹”,“迹”指有形的政治举措和政治成效;应该“无心”,在天下因“乱”而求我为治时,我依然漠然无心而任其“自化”;应该“无为”,即“以不治治之”“治之由乎不治”。虽然多数玄学家都不反对君主制——作为士族,他们也得依赖君主制和官僚制才能生存——但其推崇的,既不是汲汲于法律刑名的法治式帝王,也不是汲汲于礼乐教化的礼治式帝王,而是清静无为、心在山林的道家式君主。我们认为,这种政治理念对专制官僚政治,会起到软化和腐蚀作用;“无为君主论”的深层话语,就是皇帝垂拱,士族放纵。

在汉儒看来,以三纲五常为核心的礼法名教,是至高无上的。而魏晋的玄学家,却揭举“名教出于自然”的论点。“自然”是个与“无”、与“朴”同等的概念。玄学家的“有无之辨”,把“无”视作宇宙的本体,“无”为“本”而“有”为“末”。礼乐、法度都属于“有”。那么名教之上,就有了一个更根本的东西——自然。所以只强调玄学家不反对名教,那只是问题的一半,而且还不是重要的一半;更关键的一点在于,由于“自然”具有更高的本体意义,那么名教降格了,失去了最高地位。

道家持历史退化论,认为原生的人类状态最接近自然,因而是最具价值的;礼乐法度出现了,就意味着人类社会衰败了。所以道家主张的“反质”“反朴”,即返于上古。魏晋出现了一种推崇上古之风,上古帝王的美德正是“无为”。“朴散则为器”,在上古之“朴”业已弛散之际,只好让圣人来立官长、立名分、定尊卑、设名教,但不能过分,应该“知止”,适可而止,“名”(名教)不能离“朴”太远了。

那些玄远的论说,其实也包含着非常切近的政治诉求。在经历了汉末清议和党锢后,士人们在寻求一种更宽松、更自然的文化环境秩序。而玄学名士又是当朝权贵,他们是为士族寻求宽松的文化环境的。士族也是官僚,要依靠帝国体制来保持权势,因此他们不会全盘否定君臣名教;但同时他们又是士人,渴望摆脱政治束缚,向往养尊处优、自由放任的精神贵族生活,不甘心只做君主的专制工具、法制工具、教化工具。低落的皇权面对着拥有特权的文化士族,确实也无力像秦始皇、汉武帝那样,把他们当驯服的工具来使唤。

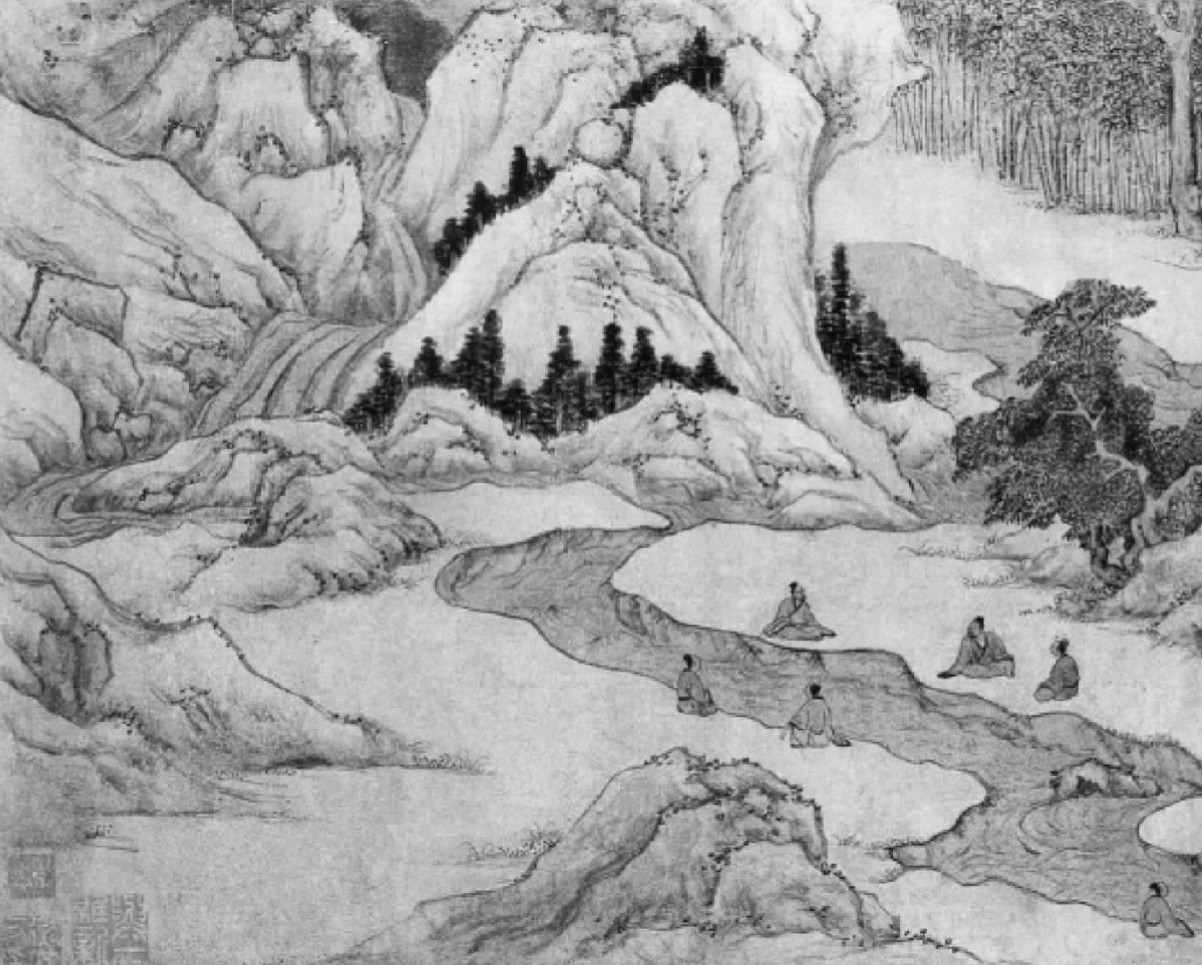

图三十一(明)文征明《兰亭修禊图》

玄学名士中的激进派,就走得更远了,甚至提出了“越名教而任自然”的口号,发展到了“无君论”的地步。阮籍申说“无君而庶物定,无臣而万物理”,斥责“君立而虐兴,臣设而贼生”;嵇康“以六经为芜秽,以仁义为臭腐”,宣称“越名教而任自然”,不惮于“非汤武而薄周孔”。鲍敬言作《无君论》,赞扬上古无君之世,干脆把君主制说成是灾难与罪恶的渊薮。玄学激进派的矛头,直逼法术、儒术那最核心的东西,即三纲五常。

名教的核心理念是“忠”与“孝”。但“忠”与“孝”并不能完全一致化,难免会发生先顾爹妈还是先顾皇帝的问题。对“忠孝先后”问题,标准答案是“门内之政恩掩义,门外之政义断恩”,就是说跨出家门就得“以义断恩”,“忠”先于“孝”、君重于亲。然而中古名士却往往是先孝后忠,重孝轻忠。皇权低落、易主频繁之时,士人是很难以“忠”自立的;他们只关心自家门第,对改朝换代漠不关心,在“忠”上乏善可陈。清人赵翼指出“六朝忠臣无殉节者”。在易代迁鼎之际,士族能有一个半个不忘故君的,已勉为其难,殉主死节就别指望了。重“孝”恰可以用来掩饰臣节之失。很有反讽意味的,是不少以贪鄙著称的官僚,同时又是著名的大孝子。

而且玄学思辨的本身,就偏离了帝国法治。一些事功派指责玄谈造成了虚无放诞,却在驳斥之时不由自主地卷入了哲学论辩,被纳入了玄学的语言和思路。比如,针对玄学家的“贵无”命题,裴作《崇有论》以驳之,对宇宙本体作出了一个有唯物论色彩的解释,进而谴责玄谈造成了风纪陵迟。然而这种讨论本身,是否就是一种政治困境呢?振作帝国法制、官僚风纪时,需要从宇宙本原谈起,政治问题被转化为哲学问题。假如用辩证法指导打乒乓球,用唯物论指导卖西瓜,事情还讲得清楚吗?商鞅致力富国强兵,秦始皇统一天下,汉武帝开拓疆土,乃至北朝拓跋政权的政治振兴,都用不着操心宇宙的本体是“有”还是“无”。中国政治是一种“意识形态政治”,意识形态一般都包括对天地人关系的整体建构,所以对天地人的不同看法,就有可能危及政权的合法性与合理性。进而,政治论辩采用了哲学论辩的形式,也是士族权势的反映;士族将其特有的话语形式强加于政治,导致了政治行政资源的无谓消耗。

玄学突破了正统儒教,其对“自然”的推崇,也包括对人的价值、天性和自由的更多关注与肯定;魏晋以降“学在家族”,在动乱飘摇中,也确实就是士族阶级维系和传承了中华古文化,系一缕于不绝。然而玄学又是士族的意识形态,对于专制官僚政治,玄学的政治理念具有一种消解、弱化和侵蚀的作用。这种作用,不是用“玄学在新形势下维护统治秩序”就能概括得了的。士族名士虚无放诞、热衷玄佛文史,“居官无官官之事,处事无事事之心”,消耗了巨大政治资源,所提供的行政业绩却并不相称。过分优越的特权,使士族腐朽下去。南朝士族已渐疏远了军国大政,以致齐武帝有这样的轻蔑:“学士辈不堪经国,唯大读书耳!”据颜之推的记述,士族王复性格儒雅,从不骑马,见马嘶喷跳跃,竟心惊胆战地说:这分明是老虎,哪里是马呢!梁末侯景之乱中,士族“皆肤脆骨柔,不堪行步;体羸气弱,不耐寒暑。坐死仓猝者,往往而然”。其场景何其可悲。颜之推还谈到,“梁朝全盛之时,贵游子弟多无学术”。则安富尊荣已久,士族连学术也逐渐丧失了。