一 胡汉杂糅与胡汉分治

十六国以来少数族政权的部族传统,带来了新的政治因素;它们与华夏旧制彼此激荡,在相当一段时间中造成了各种扭曲畸变,可称“胡化”。部族首领名号与部族的编制方式,是其部众久所习惯的;然而入塞建国之后,其社会组织发生了异变。尤其是较早建国的政权,其族群在汉地已生活了相当一段时间了,对汉制和汉文化不算陌生。在建立政权之后,对华夏皇帝的集权专制,部族首领们一见倾心;至少在管理被征服的汉族士民上,官僚行政组织是不可或缺的。因此“胡汉杂糅”和“胡汉分治”,就成了十六国政权的突出特点,尤其是在其初期。所谓“胡汉杂糅”,就是胡制和汉制错杂交织;所谓“胡汉分治”,就是对胡人和汉人采用不同行政编制,通俗地说就是“一国两制”。

起兵称“汉”的匈奴刘渊,自称大单于,其下又设有鹿蠡王、於鹿王、独鹿王等,这些都是匈奴传统的首领名号。刘渊称帝,任命了丞相、太尉、录尚书事、御史大夫、大司农、太史令等等,这些就是汉式的名号了。刘渊让儿子刘聪做大单于,其头衔是大司马、大单于、录尚书事,置单于台于平阳之西。当时既有大单于台,又有三公府、尚书省,制度上的胡汉兼用是非常明显的了。

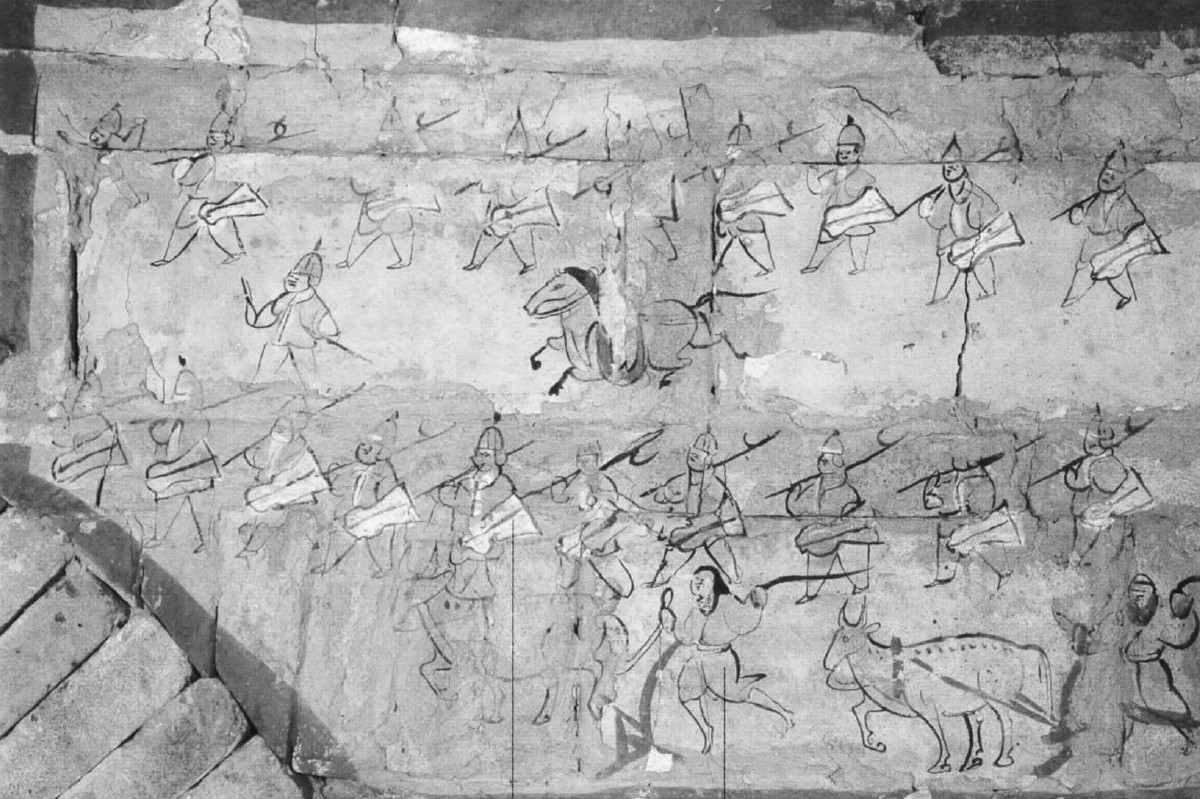

图三十二 甘肃嘉峪关魏晋三号墓彩绘砖

匈奴曾是称雄大漠的强大势力,所以“大单于”之号对少数族很有号召力,在十六国时被广泛采用,用以号令胡人,所谓“单于所以统壹百蛮”。大概有十余个政权使用过“大单于”之号,或由皇帝(或天王、王)兼任,或由皇子兼领。在由皇子兼任之时,大单于相当于副王,地位很是显赫。羯族的后赵政权,曾发生汉人冉闵起事的事变,其时部下就劝冉闵“诛降胡,去单于之号”,以示与胡人决裂。可见“单于”之号,具有强烈的民族统治意义。大单于台中,设有左右贤王;有时也称左右辅、左右相,等于左右贤王的汉化称呼。北燕政权还曾增设前辅、后辅,形成四辅。大单于台的属官,大抵由部落酋长担任。前赵刘曜,让皇子刘胤为大单于,单于台设在渭城,“置左右贤王以下,皆以胡、羯、鲜卑、氐、羌豪杰为之”。有学者认为,在十六国,大单于具有重要地位的政权,民族压迫也相应较重;而根本不设大单于的,多是汉化较深的政权或时期。

匈奴族的刘汉政权在刘聪统治时,大单于台的左右辅各领“六夷”10万落,每万落设置1名都尉,共有20名都尉。“六夷”指的是匈奴以外的其他少数族。若以每“落”5人计,则所领六夷约100万人。可见大单于台是个少数族的管理系统,这就是“单于所以统壹百蛮”的意义。汉人编户又怎么管理呢?刘聪为每万户设一个“内史”,共43个内史,分别统于左右司隶。若以每户5人计,43万户约有汉民215万人。刘聪还设有辅汉、都护等16号大将军,都以皇子担任,各领营兵两千,再加上皇帝掌握的以匈奴为主体的精兵十多万,这些军士及其家属,就是汉赵政权的核心力量。由此,同族、异族、汉族的“分治”轮廓,就呈现在人们面前了。

也得说明,“胡汉杂糅”并不是部落名号跟魏晋官名的简单拼合,其间还滋生了不少非胡非汉、不伦不类的杂交物。比如石勒的后赵设有“门臣祭酒”,掌管胡人词讼,设有“门生主书”,掌管胡人出入。这两个官号,既非胡族旧制,也不是汉魏旧官,而是适应新情况而新造的。十六国政权在使用汉晋官称的时候,往往名同实异,甚至面目全非。比如上面提到的43员内史和20员都尉,其职能跟汉晋的内史、都尉大异其趣。照汉晋制度,“长史”只是将军幕府中的高级僚佐,可十六国的一些政权首领有“将军”之号,“长史”有时就变成政务总管了。前凉有“太府”“少府”,乃都督府、凉州府之别称。十六国还出现了一种标新立异的做法,就是舍汉晋而从古制。在儒家经书中,舜有“纳言”之官、周有“常伯”之号,汉晋有时以尚书令比拟“纳言”,以侍中比拟“常伯”。而前燕政权索性不用尚书令、侍中之名,径用“纳言”“常伯”做官名,反而比汉晋更显古奥了。还有周朝的“天王”之称,也被重新起用了,往往是称帝的前奏。十六国的若干君主,在称帝之前先称“天王”,过渡一下,这是汉族士人给出的主意吧。

十六国以来,镇、戍、护军一类设置,遍于北方各地。镇、戍是地方驻军,战乱中往往也是地方行政的支撑。“护军”原是汉式军职,“护”有监护之意,十六国时护军兼管军政民政,管理着本族之外的其他少数族。北方大地上还出现了众多坞壁,少数族和汉族民众在其中聚众自保。也有各种军事势力建立的坞壁。并州的坞壁特别多,很多是匈奴部所建;冀州的乌丸、青州的鲜卑段部,也都建有坞堡。少数族的坞壁,也是其进入农耕地区后保持武力的一种形式;在坞壁被纳入政权控制后,其首领就成为“戍主”“坞主”,开始向镇、戍演变了。镇、戍、护军、坞壁之类,使社会呈现出一派“军事化”的面貌。

汉晋之间,部曲、佃客等依附劳动者的身份,开始正式化了;魏晋以下士家、兵户、吏户、匠户等各种身份性的民户,种类和数量也在明显增多。一些学者将之看成“封建化”进程的一部分。少数族的入主,强化了这种趋势。在征服中,部落贵族大量占有依附农和奴婢。慕容氏的前燕,王公贵人的荫户比国家户口还多。十六国北朝的身份性民户五花八门,如营户、军户、屯户、牧户、乐户、金户、伎作户、细茧户、绫罗户等。少数族政权的社会风习比较原始,对承担特定职事或拥有特定技能者,习惯令其身份世袭。这种情况在华夏早期其实也有,例如商周。那么“五胡”的入主,看上去是导致了某种历史的“退行”。附带说,有学者把少数族政权的汉化称为“封建化”,似对“封建”概念的一种滥用。“汉化”与“封建化”应该有所区别。

图三十三 坞壁砖画(1972年甘肃嘉峪关出土)

北魏前期,官制上胡汉杂糅、非胡非汉的情况也很明显。平城周回五百里的“畿内”,拓跋族居之,其编制是“八部”或“六部”,各有“大人”。其外“地方千里”的“甸服”,诸多依附部落及“新民”居之,编制也是“八部”。学者觉得,这两种“部”有点像清朝的满族八旗、蒙古八旗与汉军八旗之间的关系。这种分部制度乃是鲜卑旧制,鲜卑慕容部的诸燕政权,也有八部之制,所管辖者大约也不是慕容本族。北魏对“甸服”以外的汉人实行州郡县制,对其他被征服民族设护军以统之;镇、戍依然广设于各地;境内一些顽强保留着氏族形态的部落,就任命其首领为“领民酋长”来统率。

拓跋部入塞较晚,所保存的鲜卑旧俗更浓厚些,跟魏晋不一样的官名也最多。像直鉞、羽真、乞银、阿干、比和真、俟鉞地何等等,一看就是部族旧号。“阿干”乃鲜卑语,是“阿哥”意思,我们今天管兄叫“哥哥”,大概就是从这里来的。诸曹走使称“凫鸭”,因为野鸭子飞得快,正好比拟那些腿脚麻利的当差者;侦探伺察之官叫“白鹭”,取其伸长脖子远窥的意思。这类传神的官称,原生色彩是很浓厚的。还有一些官虽不是鲜卑旧称,但也和魏晋南朝不同。比如,“八国”中的大师、小师,为王国侯国而设的典师,以及侍从宿卫之官如都统长、幢将、内三郎、内官、侍官、麒麟官、中散等。一些新鲜官名被用来与汉晋官职相比:武归、修勤二官,说是比拟郎中、令史的;内官,说是比拟侍中、常侍的;麒麟官,比拟常侍、侍郎;受恩,比拟特进;蒙养,比拟光禄大夫;长德,比拟中散大夫;训士,比拟谏议大夫。它们大概都有鲜卑语的叫法,在拟为汉名时不用汉魏官名,有意标新立异。即便是效法汉制而设立的机构,其实际的结构和运作模式,往往也跟魏晋不怎么一样。比如尚书省设有南部尚书、北部尚书,分知南北边州郡,这里就含有鲜卑南北部旧制的影子。魏晋的尚书省里没这两样官儿。

总之,制度胡汉杂糅的情况是很复杂的:除了纯粹的部落旧官号和魏晋官号外,还有本为部落旧官,但又拟制了汉名的官职;承袭汉魏,但名同实异的官职;部落所无,但汉魏亦无的新创官职;等等。由此我们看到,北方异族政权受传统束缚较小,守旧意识较淡,规划制度时经常以意为之,不惮于“标新立异”。那“标新立异”最初只是一种制度畸变而已,然而到了一定阶段,也可以表现为一种制度活力。北周大规模复古改制,舍魏晋三省,全面实行《周礼》“六官”,使十六国北朝的制度“标新立异”达到高峰。