二 禄秩的渊源和性格

战国秦汉位阶制的另一个变迁,是禄秩的演生。春秋战国间出现了拿粮食做俸禄的办法,并在战国逐渐普及开来了。

春秋以上贵族有爵,他们依爵享禄,是为“爵禄”,其主要形式是采邑和禄田。卿大夫领有采邑,而且是世袭领有;士领有禄田,禄田到致仕才上交。所以“爵禄”是一种“长时段”的报酬方式,适应了贵族制下身份的凝固不变。谷物或货币俸禄就不一样了,它便于即时任免和升降,适应于官僚制下官员的变动不居。在秦国和燕国,还能看到“千石之令”“八百之令”“三百石以上吏”之类记载,显示“若干石”的俸额,进而被用作官阶了。秦汉广泛使用月俸,用“若干石”衡量官职高低,是为“禄秩”。

以俸额作为官阶等级的办法,是从哪儿发展出来的呢?这可以追溯到周代“稍食”。周代的卿大夫士之下,还有一大批无爵的胥吏,他们按月领取的口粮(及衣装等),称“稍食”。稍食是“短时段”的,一月一发放;而且是按劳取酬的,在年底和月底通过考课分等,按任务轻重、干事多少来发放。事繁任重,稍食就发得多,则稍食的额度,实际就是胥吏的等级。卿大夫拥有采邑,也就领有了土地人民。领有土地人民就是主子。“君,有地之称也”,卿大夫在采邑中就是“君”。而胥吏却是一个卑微的阶层。“吏”好比是打工仔,自己没一块地,只好到人家帮忙干活。秦汉禄秩,也用谷物的数量为官员分等,也按月发放月俸,其实就源于周代稍食。周爵的公、卿、大夫、士等爵称,来自人之尊称,是宗法贵族的等级标志;二十等军功爵的爵称,来自军职之称,是军功新贵的身份标志;而禄秩用俸禄额度做秩名,它是文法吏的身份标志,可称“吏禄”。谁用“若干石”做官阶,谁就是“吏”。战国禄秩的推广,与文法吏的崛起是同一历史进程。秦汉禄秩用“若干石”的俸额做秩级,这是极有特色的;然而为什么如此,两千年来没人问个究竟。不过现在,我们能够提供一个解答了,答案就是禄秩源于稍食。

稍食原是胥吏的报酬和等级,所以“若干石”的禄秩,最初也只用于低级官吏。商鞅变法时所见最高秩级只是千石,秦统一前后才出现了二千石。由张家山汉墓出土《秩律》,可知汉初禄秩有11级,最高仍是二千石,最低为一百二十石,同时还存在着二百五十石、一百六十石这样带零头的秩级。到了汉武帝的时候,二千石中又分化中二千石、真二千石、二千石、比二千石诸秩,丞相和御史大夫事实上也形成了两个秩级。与此同时,禄秩低端那些带零头的秩级,却销声匿迹了。西汉中期的王朝禄秩约有21级:丞相、御史大夫、中二千石,真二千石、二千石、比二千石、千石、比千石、八百石、比八百石、六百石、比六百石、五百石、四百石、比四百石、三百石、比三百石、二百石、比二百石、百石、比百石。

不难看到:战国秦汉间禄秩序列的高端在不断向上伸展,这个段落的秩级在繁衍析分,而禄秩低端的秩级则趋简化。这说明更高等级的官职也用禄秩标示地位了,或者说用“吏”的方式加以管理了。在禄秩序列向上伸展的同时,它还有个横向扩张的过程:一些起初不用禄秩标志等级的职类,例如皇帝的侍从、侍卫,文学之官和军官等等,逐渐通过“比”于“若干石”的办法,而被纳入了禄秩的适用范围。这就是汉代禄秩中那些称“比”的秩级,即若比二千石、比六百石之类秩级的来源。“比秩”的形成,大约在汉武帝前后。这就意味着,更多职类的官职,也被王朝按“吏”的方式加以管理了。从制度史角度看,“人”也是制度塑造的:同一批人,用贵族待遇对待之,他们就有了贵族的性格;用吏员手段管理之,他们就有了吏员的性格。总之,禄秩序列的纵向伸展和横向扩张,说明更高、更多的官吏,都被王朝用“吏”的形象来定性定位了。秦汉帝国的政治精神,便是“以吏治天下”。

最初,秩级跟俸额大约是相同的,二百石秩就发二百石粮食,三百石秩就发三百石粮食。不过薪俸发多少往往因时而异,官阶却须保持长期稳定。所以“若干石”的秩级,跟实际的俸额逐渐分离了,二千石官未必年俸二千石,六百石官也未必年俸六百石。西汉俸禄实际是发钱的,丞相月俸六万钱,真二千石月钱二万,二千石月万六千;东汉三公月俸350斛,二千石月俸120斛,折成“半钱半谷”发放。然而这“若干石”的秩名有如胎记,透露了其最初的来源是稍食。

秩与爵还有一个很大不同:无论周爵还是军爵,它们都是个人的品位,而不是官职的等级;秦汉禄秩的性质却相当不同,它是官职的等级。禄秩所标志的是职位高低,而不是个人的品位高低;若无职位,则官员个人无品级可言。某位有爵者没有了官职,其爵位并不丧失;而某位郡守被解免,“二千石”的秩级就非其所有了。禄秩是附丽于职位的,居其职方有其秩,居其职则从其秩。这一点还可从如下事实中看清:汉代官僚在因病或为父母服丧而一度离职后,在其再度入仕之时,王朝可以不管他们先前的秩级。东汉中二千石的河南尹李咸,为母服丧三年后再仕,只做了六百石的尚书;六百石的县令鲜于璜为父服丧三年,再仕时被任命为百石的州从事。显然,汉代的官僚一旦失去职位,原先的秩级就丧失了,秩级不跟人走,因职位而定,做什么官就是什么级。由此可以判定,禄秩具有浓厚的“职位分等”色彩。在禄秩所支配的等级秩序下,官可大可小,人能上能下,秩级可高可低,这与跟后代的官场是不一样的。

职位分等是“以事为本”的,强调按劳取酬、同工同酬,注重行政效率;而品位分等是“以人为本”的,它对官僚个人的品位权益有更多的保障。越传统的社会越重身份,身份往往体现为“品位”。所以“品位分等”不光是一种技术安排,也经常变成一种身份安排。在帝制时代,过分优厚的品位待遇,往往跟官僚的身份、特权、自主性甚至贵族化息息相关。而秦汉之时,新式官僚登上历史舞台为时不久,还没来得及积累出各种特权;禄秩这种官阶对官僚品位特权的保障,也是比较小的。禄秩更多服务于行政需要,从属于“运作考虑”。进而,禄秩不区分“贵—贱”“文—武”和“士—吏”,就是说没给文吏、士人或军人以特殊身份待遇,都是作为“吏”来管理的。它与二十等爵的配合所构成的格局,就显示了秦汉官阶结构的特殊性。

至于二十等爵,则主要出自“身份考虑”,它不是官阶而是个身份序列。因而不妨说,“爵级”代表了帝国政治中的身份性因素,而禄秩代表了帝国政治中的官僚制因素。秦汉的政治等级秩序,就是以二十等爵和禄秩为主干的。这种等级秩序可以分成两个层面:一个层面是禄秩支配的行政秩序,其中的品位保障小于先秦贵族,而且比后代官僚小,“吏禄”性质非常鲜明,它面向文法吏,体现了“以吏治天下”。第二个层面则是“爵禄”的范围,二十等爵超越了周爵,具有功绩制意义,但“爵”这东西毕竟渊源古老,仍具有一种“准贵族”的传统荣耀,爵级的好处大于后世。宗室、外戚以爵来标志高贵,其贵族身份不言而喻;因功而封侯赐爵,也好似拿到了贵族俱乐部的会员卡,这时它表现为一种贵族化了的功绩制。可以再打个比方:仅有秩级而无爵级的官吏仅仅是“吏”而已,好比干活挣饭的公司雇员,失去职位就什么也不是了;可一旦拥有爵位,就成了帝国公司的股东了。宗室、外戚、军功阶层,都是股东;行政官僚因事功而封侯赐爵的,也等于是混到股东了。

在秦汉王朝,“爵”与“秩”两个序列是相互疏离的。虽然看得到一些爵级与秩级在待遇上相互比拟的情况,例如第八、九级爵在某些待遇上与六百石秩相当,但说实话这种对应并不严格。列侯的议政资格和察举权力在不断萎缩:单凭列侯身份而参与朝议的情况,在汉武帝以后越来越少;西汉的6次制举全部有列侯参加,东汉就减少到了五分之一,近20次制举,列侯只参与了其中4次。朝廷对有爵者的入仕虽偶有优待,但绝大多数情况下,“爵”并不构成入仕资格。跟后代一比就看出差别了:两晋有“国封”者,依制起家散骑常侍;北朝有“五等诸侯选式”,为各级封爵规定了相应起家官品;唐朝“凡叙阶之法,有以封爵”,爵级是获得出身官阶的途径。反观汉王朝,却没有提供依爵起家的途径,不能靠爵级做官。二十等爵不是官阶,与官职无直接的联系,只是一种个人品位。

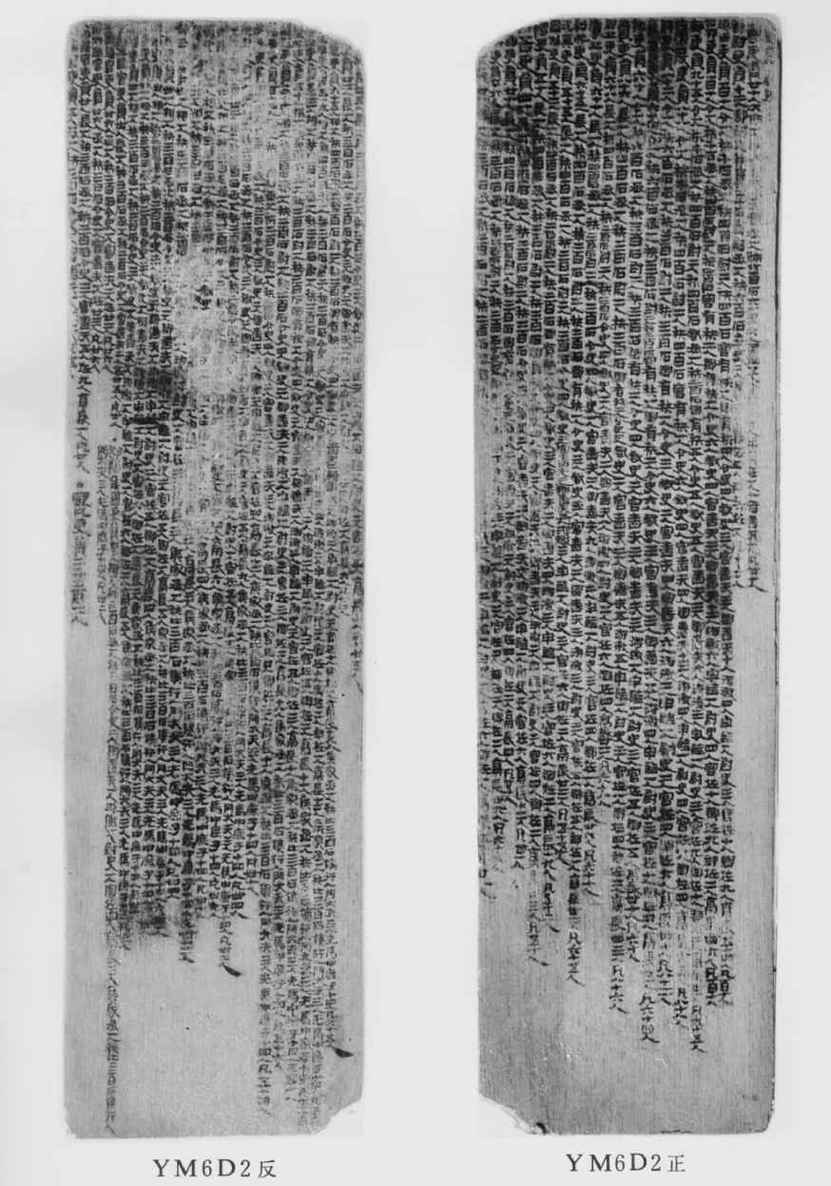

图十三 尹湾发现的东海郡吏员簿木牍

这种爵、秩分立的等级秩序,适应了残余贵族政治因素和新生官僚政治因素两立并存的历史局面。爵级被用以保证身份,维系统治集团的身份认同、权益分配和政治忠诚;在这一块安顿好之后,统治者就得以腾出手来严以治吏了,这就包括采用重事不重人的禄秩做官阶,有职方有禄,职高则禄重,按劳取酬,禄称其任。爵、秩的疏离,有效淡化了品位特权对行政的直接干扰。这样一种等级体制,我们称为“爵—秩体制”。它是在贵族政治和官僚政治此消彼长的特定阶段中滋生的。爵、秩的并立与疏离,凸显出了早期帝国的政治二元性:先秦身份制、贵族制传统仍然发挥着可观余热,同时初生的官僚体制也洋溢着虎虎生气。这种结合了传统因素和变革因素的二元性,适应了秦汉社会的特定发展阶段,很可能就是秦汉帝国蓬勃政治活力的来源之一。

二十等爵本是一种军功激励手段,禄秩则源于胥吏的酬报和定等之制“稍食”。可见,“爵—秩体制”的背后,就是军功集团与文吏集团;这显示秦汉等级制的进化,主要是由军功势力和文吏势力推动的。这是帝国初期的政治现象。不妨与帝国后期的科举时代相比。在科举制下,学历或“功名”,如生员、监生、举人、进士、翰林之类,成了官员的基本品位。明清等级结构的主干,就是官品、职位和学历的“三脚架”。二十等爵来自褒奖军功,学历或“功名”来自考试文人,它们分别在帝国前期和后期构成品位结构的主干,所反映的是军人和文人在帝国前后期的不同地位。