三 胡化、汉化的摇摆波动

北方少数族入主给中国北方带来了“胡化”局面,从族群结构上说是如此,从文化和制度而言也是如此。不过在建立政权后,尤其在吸收了汉族士大夫之后,异族政权又在努力学习汉制和汉文化,自身又在“汉化”。胡化与汉化的交织,就是不同民族的制度文化碰撞、冲突和融合的过程。跟事物变化的通常情况一样,这过程也不是一条直线,而是“之”字形推进的。

有一种看法,把五胡十六国的入主与欧洲史上蛮族南下灭亡罗马帝国的事件相比,认为后者造成了欧洲的“中世纪”,五胡入主则为魏晋的“封建化”一锤定音。问题真是这样吗?欧洲中世纪的封建化,几乎是以全盘抛弃古罗马的帝国体制和古典时代的文化为代价的,故有“黑暗时代”之称;而五胡对汉制和汉文化,却表现了相当不同的态度。

十六国官制虽发生了扭曲变态,但其架构,大致仍以汉晋制度为本,例如诸公制度,尚书省、门下省、中书省的三省制度,地方州郡县制度,以及用于等级身份管理的军号、封爵及散官制度等。其公文及户籍制的建立,西北地区出土的文书能够提供证据。

察举考试是一种面向士人的选官制度,然而十六国很多政权都有察举。前赵的刘曜,曾命令公卿各举“博识直言之士”,并亲自在东堂加以策问。后赵石勒,设有秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇及计吏等察举科目。秀才、孝廉科还要考试,考在上第者拜为议郎,中第中郎,下第郎中。前燕、前秦、南燕、北燕、后凉、北凉、后秦等政权,也有类似的情况。北凉举孝廉和西凉举秀才的情况,还能在吐鲁番出土文书中看到。比如,一份《西凉建初四年秀才对策文》的残件,就是今天所能看到的最早一份古代考卷原件。

尽管十六国是个狼烟四起、烽火连绵的时代,但统治者并未遗略文教。前赵、后赵、前秦、前燕、南燕等都有学校,其学生从数百到上千人不等。后秦之主姚兴,让儒生在首都长安立学教授,诸生自远方而来的成千上万。石勒、苻坚、慕容皝、姚兴、慕容德等异族君主,都有亲临考校、黜陟任用的记录。作为对比,东晋的国家学校不过百十学生,而且时有时无,管理松散,还出过学生放火烧校舍的乱子。东晋文化水准是北方所不能比的,但在国家学校的规模上,十六国反胜一筹,真是让人惊讶。后赵设有经学、史学和律学等专科学校,史学之独立为“学”,竟有羯人石勒之功。“史学”一词,至今仍然被史学家们使用着。清人李慈铭十分感慨:十六国“虽旦夕小朝,兵戈云扰,而文教之盛,转胜江东,岂非盗亦有道者欤?!”“盗亦有道”的说法,自属大汉族主义的偏见;至于“文教之盛,转胜江东”之说,若从国家学校的规模看,并不是空口无凭。

江左的专制和法制趋于低落之时,十六国的法制却在筚路蓝缕、逐步建设之中。石勒制定了《辛亥制度》,让续咸、庾景担任律学祭酒,还让第二个儿子石弘跟着续咸习律。王猛帮苻坚治理前秦,“明法峻刑”,使苻坚有了“今吾始知天下之有法也,天子之为尊也”之感。后秦之主姚兴在长安建立律学,让郡县散吏来京进修法律,成绩好的回郡县担任法官。面对这类事实,吕思勉先生称赞说:“其重视法学,转非中国之主所能逮也!”南燕慕容超,也曾议定《燕律》。五胡政权虽不乏混乱暴虐,同时也孕育着“天下有法”“天子为尊”的因素。

十六国政权努力汉化,继承了汉晋的政教遗产,这就决定了中国的北方,不可能变成西欧中世纪的那个样子。北魏的政治发展上承十六国。百年来的政权建设,到孝文帝时就孕育出了一个汉化改制的高潮。在政治体制上,孝文帝进一步完善了官僚组织架构,实施了俸禄制和考课制,修订《魏律》,实行均田制、租调制和三长制。“三长”是政权的基层编制,即邻长、里长和党长。改革还深入到了文化层面。鲜卑族的语言、姓氏、服饰、风俗,是构成民族特性的基本要件;而孝文帝决意抛弃之,转而采用汉语、汉姓、汉服和汉俗,等于要“全盘汉化”了。为便改革和谋求发展,孝文帝还把首都由代北迁至洛阳,这里曾是魏晋文化、经济和政治中心。南北朝首都的空间距离缩小,双方的制度差异也大大缩小了。

改革令北魏进入了一段盛期。王朝着意“文治”,汉族士族的地位明显上升。南迁洛阳的鲜卑显贵习惯了洛阳的繁华奢靡,其子弟有条件接受良好的国家教育,大大加速了汉化,有人的诗赋经史水准甚至超过普通汉人。但没跟上“汉化”时尚的鲜卑武人,未免在政治上黯然失色了。孝明帝时,有汉族官员企图“排抑武人,不使预在清品”,结果激起了禁军羽林、虎贲的暴动。羽林、虎贲向来是由宿卫获得出仕资格的,但在汉族官僚看来,那些武人无力胜任“文治”。北镇将士更感到了巨大落差。平城以北设有六个军镇,驻重兵以御柔然,本是号称“国之肺腑”的贵族子弟立功升迁的好去处,其地维持着浓厚尚武传统和鲜卑风习。然而随洛阳朝廷转向文治,六镇鲜卑将士的仕途变狭窄了,升迁无望,部分人甚至沦落到了“役同厮养”的地步。北魏社会由此出现了深刻裂痕。有远见的人士不禁发出了这样的感慨:“往在代都,武质而治安;中京以来,文华而政乱!”武、质、文、华之词与治、乱之词联系起来,用来指示急剧汉化所造成的种族、文化和阶级裂痕,以及社会的脱序、失调和错位。

图三十五 十六国墓壁画中戴进贤冠的官员

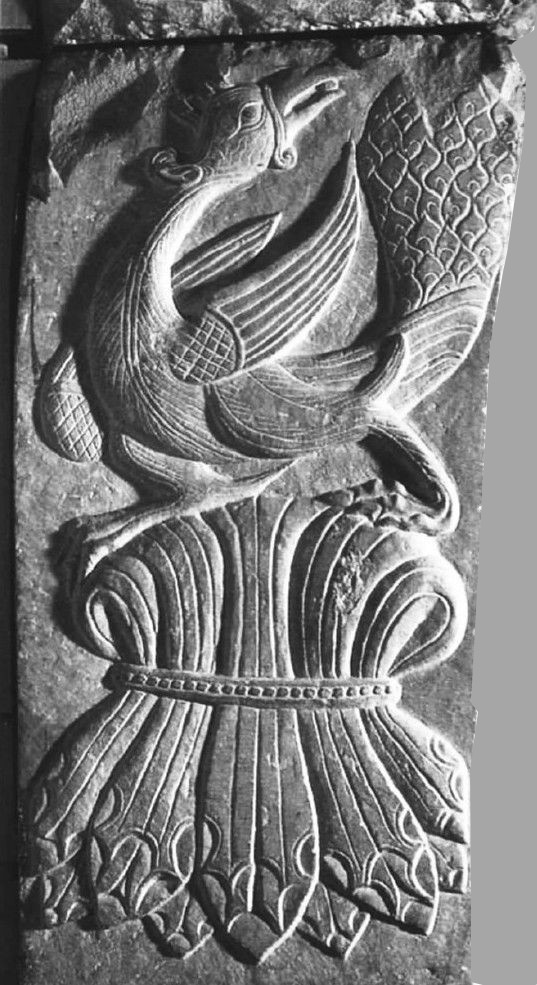

图三十六 北魏方山文明太后 冯氏永固陵孔雀石雕

军功贵族—国人武装体制在“汉化”的暖风中开始融解,一时却没有什么替代物足以弥平社会裂痕。人们担忧北镇军人的离心与反叛,呼吁“文质互用”。他们不幸言中了,六镇大起义爆发,北魏随即陷入动乱。本来在孝文、宣武之朝,是一批文质彬彬的人物活跃于政坛的;而六镇起义后,一大批边镇鲜卑涌入华北,众多边将、胡酋的陌生面孔,似乎是“突然地”崭露头角了。洛阳的“文华”,曾一度掩盖了这个潜在的“武质”方面。契胡酋长尔朱荣发动“河阴之变”,围杀北魏王公大臣二千余,洛阳汉化势力惨遭重创。

陈寅恪先生以“汉化的反动”和转向“胡化”,来解说魏末的政治走向。随后的东魏北齐和西魏北周政权,都源于六镇。东魏北齐重新使用鲜卑语,“鲜卑共轻中华朝士”;历次党争,往往以鲜卑勋贵成功地排挤了汉族士族而告终。北齐的并州是鲜卑重兵所居,晋阳又设了一个尚书省,号称“并省”,皇帝常住晋阳。在北齐政权的空间结构上,首都邺城的汉族士人地位相对较高、尚存“文华”,而并州晋阳则构成了一个“武质”的重心。

图三十七 北魏怀朔镇附近的一处三角形古戍

北齐毕竟处于经济文化相对发达的关东,地处关西的西魏北周,其胡化倾向就更显著了。北魏孝文帝改鲜卑姓为汉姓,而西魏反其道而行之,不但恢复了胡将的胡姓,还向汉将赐胡姓。西魏实行府兵制,其统帅是六柱国,下有十二大将军,以及几十个军府。府兵不入民籍,免除了租庸调,农隙习战。学者认为,六柱国或八柱国之制,应是对鲜卑六部或八部大人旧制的比附;而府兵军士都得改成军府主将的姓氏,也有模拟氏族传统和部落兵体制的意思——具有胡化的意义。诗人庾信描写北周世风,有诗“梅林能止渴,复姓可防兵”。“复姓”指鲜卑姓氏,鲜卑姓氏的人就没人敢惹。柱国、大将军们地位显赫,其家族子弟充斥朝廷,所以史称“周代公卿,类多武将”。府兵军士也变成了一个高于平民、得到政权优遇的阶层。一度衰败的军功贵族—国人武装体制,在某种意义上得到了修复。然而,胡化和汉化既是“交替”的,也是“交织”的,同一事象,往往兼具胡化、汉化的双重意义。北镇鲜卑化的将士们涌入内地,分别建立了东西魏,这固然有胡化意义;但那也把一大批北镇将士,以及各地汉化尚浅的众多起事族群,再度卷入了汉化潮流。北方二百多年动荡至此,胡汉融汇已成为浩浩荡荡的时代洪流。东西政权虽各自表现了胡化倾向,可是两政权的制度完善和汉化措施,却各自斐然有成。

图三十八 北朝武士俑

东魏北齐地处文化昌明的关东,其法律建设、制度建设和礼制建设,集中体现在《齐律》《河清令》和《五礼》。西魏北周地处关西,这里各族杂处、社会文化相对落后,但其统治者宇文泰励精图治,与苏绰、卢辩谋划,大行《周礼》复古,标榜“关中本位”和“关中正统”。周朝被认为是中华礼乐正统,揭举“周”之大旗以为政治号召,可算是“汉化”举措吧?西魏北周以《周礼》天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官取代三省制,用《尚书》周诰文体取代通行文体,虽显得不伦不类,但其标新立异之举,毕竟显示了一种积极探索的制度活力。宇文泰令苏绰制定的《六条诏书》,把先治心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役奉为施政指南,更是重振官僚政治的纲领性文件。

魏末以来的胡化,可以理解为异族皇权—军功贵族—国人武装体制被汉化所动摇之后发生的结构性调整,它没能改变此期制度史和文化史的汉化方向,而是在调整中继续行进。无论在东在西,人们都看到了专制集权和官僚政治的强劲复兴。下章继续论述之。