二 “奉天法古”与王莽改制

战国法家从“设身处地”的立场,来规划国家的兵刑钱谷事务,他们是现实主义者和实用主义者,其“法治”体现了一种“理性行政”精神。战国儒生就不同了,他们是体制外的文化人、思想家,自可驰骋思绪,想象人类理想社会的蓝图,其对国家行政的理解,远不如法家深刻。汉儒的政治浪漫主义,在西汉末掀起了一个“奉天法古”巨大浪潮,迎来了王莽的复古改制。中国历史上出现过很多次变法,其中王莽变法鹤立鸡群、不同凡响。它是汉代儒学的内在倾向性的一种极端化表现。

汉儒的大量参政,为帝国政治加入了新鲜因素,但“汉承秦制”,承秦而来的政治架构并未立即改变;汉家政治精神其实是“杂霸”,是“儒表法里”的。汉武帝在意识形态上独尊儒术,在帝国行政中却重用酷吏张汤、赵禹和杜周,他们都是法律专家。汉宣帝很喜欢读法家申不害的《君臣》篇,还公然声称:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教、用周政乎!”这表明帝国的“指导思想”并未最终定型,因为最高统治者明言“王道”并非至高无上,我们就是要参用“霸道”。

汉儒最初主要是齐鲁的一些民间学者,他们对帝国行政本来是相当生疏的。参政后,不少儒生在努力适应实际政治,使自己官僚化。另一些儒生则不相同,他们对承秦而来的各种制度,对承秦而来的崇奉法律、重用文吏的做法,都看不上眼,觉得汉政汉制与其宏大的理想社会相去甚远,进而提出了“奉天法古”的政治诉求。

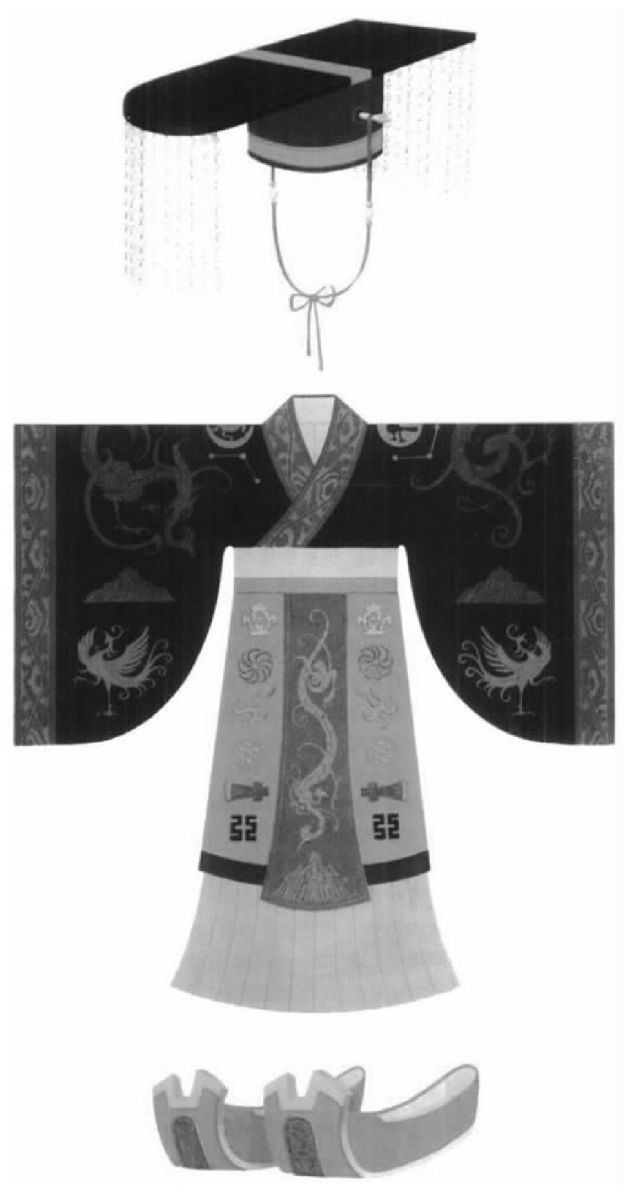

图十四 汉代皇帝冕服

“奉天”反映了汉代儒学一个重要变化,就是“神道化”。“天”被说成是能赏善罚恶的主宰,能用符瑞或灾异来奖惩君主。这固然有以神权压皇权的意思,但也使得神秘因素得以干扰政治。汉儒还吸收阴阳家的说法,以五德终始、三统循环说解释王朝更代,每一“德”、每一统都要跟一整套礼仪制度相配合,改朝换代了就得“法古”,就要“改制”。改制主要是针对秦制的,秦政之失被认为是秦制之过;秦制不合古礼,儒生呼吁实行经典所记载的古制,把现行的祭礼、音乐、服饰、官名、祭祀、井田、货币、历法、明堂等,照礼书上记载的样子都改过来。

儒生的改制要求,与儒者的来源有千丝万缕的关系。“儒”来源于商周司掌礼乐之官,所以他们特别重“礼”,而且将其道德理想和政治理想,都寄托于和具体化于一大堆礼乐仪制之中。在此他们表现出一个很特别的思维方式:特定样式的礼制,不仅是文明的结晶,而且还是仁政的象征,以至太平的途径。有人问孔子如何治国,孔子是这样回答的:用夏朝的历法,乘殷朝的车子,戴周代的礼帽,乐舞采用韶舞,就是了!让古礼复兴了,自然就天下太平了。而且那些礼制大多是主观编排的,具有形式上的整齐性。例如天子官制,是三公、九卿、二十七大夫、八十一元士;祭祀冕服,是天子十二旒,诸侯九旒,上大夫七旒,下大夫五旒,士三旒,等等。这种思维方式,可称“制度浪漫主义”和“制度唯美主义”。它是从象征意义而不是实用意义上思考制度的。

西汉文景之时,儒生就开始倡言“改制”了。汉武帝还真当回事儿,太初年间改了一次,确定汉王朝为士德、以正月为岁首,色尚黄,数尚五,官印用五字,等等,还改了许多官名。汉成帝时,何武倡议把丞相制改为大司马、大司徒、大司空的三公制,刺史也改称州牧。为什么这么改呢?因为经书说“天子三公”,“十有二牧”。符瑞灾异、图箓谶纬之说,也弥漫于社会。有个方士甘忠可和他的弟子夏贺良,鼓吹“汉历中衰,当更受命”。到了汉哀帝,居然就试了一次,搞了一次“再受命”,改帝号为“陈圣刘太平皇帝”,改年号为“太初元将”。坚守“汉家法令故事”的法家文吏,基于理性行政精神,曾努力抵制儒生们盛称的“古制”。可随着社会矛盾的尖锐化,越来越多的人相信,只有“再受命”和复古改制,才是摆脱危机的出路。这种改制思潮,在王莽变法中达到了顶峰。

王莽的信念是“制定则天下自平”,其“制礼作乐”的改革举措,几乎都是汉儒的一向呼吁,并且是以《周礼》《王制》为本而花样翻新的。他重定三统、五德系统,以汉为黑统、为火德,以新莽为白统、为土德;依五德说而排定古帝王次序,寻访其后代,让他们奉祖先祭祀;用阴阳说确定天地郊祀之制,又立九庙以祭祖;建立明堂、辟雍,扩建太学;改革“地里”,以王畿为中心分天下为五部,每部各25郡,天下共计125郡,五部之外还有五域,是为蛮夷之地;按《尧典》的“十有二州”说法而设十二州,后来又根据《禹贡》改为九州;长安改名为“新室西都”,洛阳改名为“新室东都”,以合乎周朝两都之制;又大改官名爵制,设四辅、三公、四将、四少秩、四羲和等,设九卿、二十七大夫、八十一元士,还创造了好多光怪陆离的官称;恢复五等爵,大封公、侯、伯、子、男;恢复古代的井田制,屡次改革货币,实行“五均六筦”等经济措施。

对王莽轰轰烈烈的“制礼作乐”,儒生倍觉欢欣鼓舞。明堂、辟雍之制千载莫明,而王莽几个月就建成了;“周礼”崩坏已久,王莽居然把它发扬光大了。文学家扬雄喜而挥毫,写成一篇《剧秦美新》盛赞王莽,说是秦朝“刮烧诗书,弛礼崩乐”;汉承秦制,依然“帝典阙而不补,王纲弛而未张”;而今王莽新政,“帝典阙者已补,王纲弛者已张!”从孔夫子以来,儒术总算得到了一个彻底贯彻之机会,太平盛世从天而降了。

图十五 新莽铜斛(河南中牟出土)

东汉初班固总结说:“秦燔诗书以立私议,莽诵六艺以文奸言,同归殊途,俱用灭亡。”南朝的沈约亦云:“任己而不师古,秦氏以之致亡;师古而不适用,王莽所以身灭。”他们都是有感于历史的奇妙:秦政、新政构成了两个极端。从纯用文吏、遵循“法治”而儒生仅为点缀的秦政,经兼用儒生文吏、“霸王道杂之”的汉政,直到充分贯彻“礼治”理想,而文吏仅为陪衬的王莽“新政”,历史仿佛经历了一个奇妙的两极转向。然而王莽“新政”没比“剧秦”长命多少,新莽不久就在混乱动荡中倒台了。秦用法术,其绝对专制和专用法律的做法,与古代文化传统不能完全调适;至于原始儒家的礼治追求,也含有空想性和非理性的因素。王莽变法,就是早期儒家空想性和非理性因素极端膨胀的结果。秦汉律令故事,毕竟是战国秦汉间法家和文吏数百年政治建设的结晶,其中蕴含的理性行政传统,已成为帝国体制的生存基础。王莽全盘抛弃秦汉法制,全力推行“乌托邦”式的变法改制,其失败乃势所必然。