一 青出于蓝:官僚行政的全面复兴

在十六国的纷繁乱象中,皇权、官制、法制和文教的进步,就已隐约可见了。异族政权的政治制度,本是从魏晋南朝学习而来的,但北魏孝文帝改制后,北朝政治制度的发展水平已不逊色于南朝;考课、选官、文教、法律、监察、中央官制和地方控制各方面都显示,北朝集权官僚政治,全面复兴而蒸蒸日上,甚至青出于蓝。

图三十九 北魏冠军将军印、高城侯印、怀州刺史印(1948年河北景县封氏墓出土)

军功贵族与国人武装支持了一个强大的军事专制皇权,而皇权是官僚组织的权威来源。在帝制时代,一个铁腕的皇权,通常比较利于维系官僚秩序与官僚法制;皇权软弱的时候,就往往会出现法纪松弛的情况。较之东晋门阀政治,南朝的皇权已有所振兴了,可士族政治积重难返,所谓“主威独运”是打了折扣的;北朝皇权却拥有真正的专制权威,其所支持的官僚政治,也呈现了反超南朝的前景。

官僚考课是行政运作的基本保证。魏晋的事功派官僚曾致力于强化考课,南朝君主时有督励考课之诏,其效果却不好恭维,没能改变士族的平流进取和无功受禄。北朝就不同了。部族的重军功传统,在建立政权后就发展为重事功、重吏绩的精神。北魏太武帝曾“亲考内外,大明黜陟”。孝文帝颁布了《外考令》等法令,六品以下的官儿由尚书主考,五品以上的官儿自己亲临朝堂考核,其场面之严肃,绝非南朝所能有。虽然北朝考课也常流于形式,但“贵贱内外、万有余人”“官罔高卑、人无贵贱”统统考课的情况,仍然给人强烈印象。“众人竞称考第,以求迁叙”的记载,更反映了“门第”之外,“考第”日益成为官员升迁的常规依据了。孝文帝时内官三年一考,散官四年一考,此外还有例行的岁考。考课采用正负记分的量化办法,北齐还按工作的繁忙程度,把官署分为闲局、平局、繁局三类。繁局容易出错,所以计分也较宽松。北周每年一考,四考黜陟,隋朝的“四考受代”制度,应是上承北周的。隋朝的考课相当频繁、频频见于史料,与江左形成鲜明对比,显示了帝国行政已全面振作。

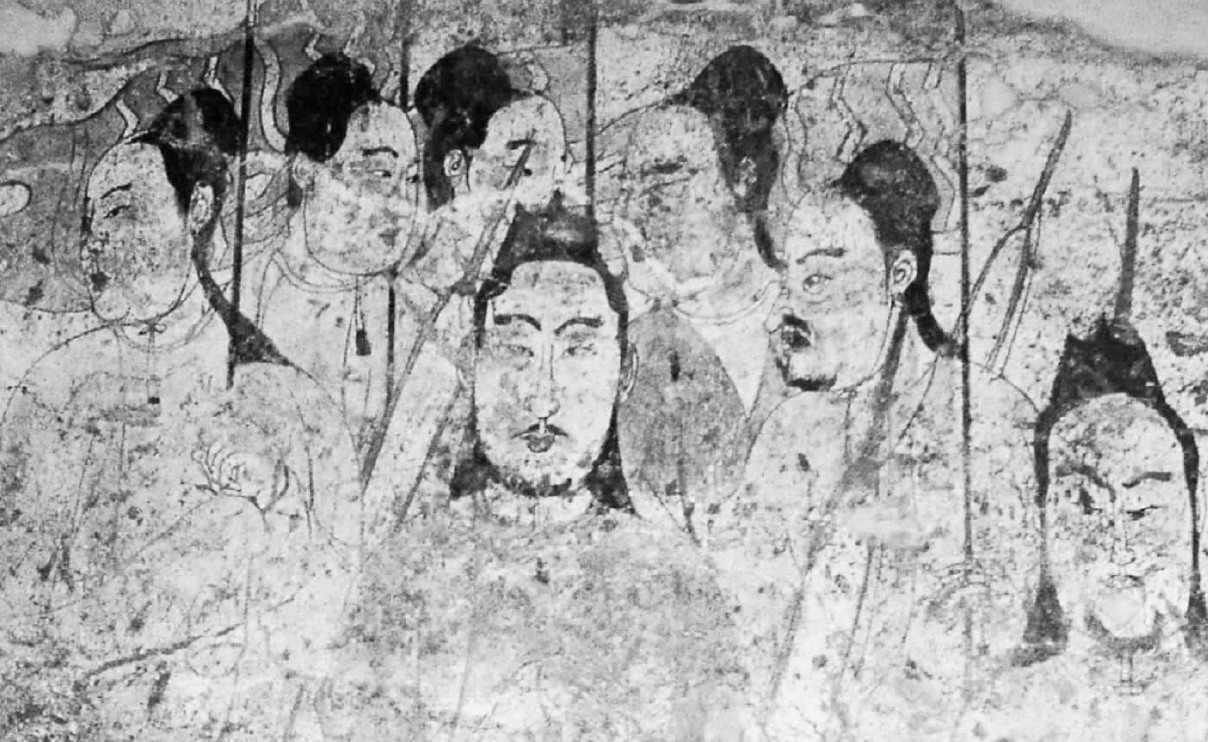

图四十 北齐娄睿墓仪卫图局部

唐代科举是“以文取人”的,有人认为这是南朝传统。然而就考试选官的规模和范围来看,无视北朝很不公平。十六国很多政权实行了察举。北魏的察举,大约是从太武帝开始的,孝文帝以降趋于兴盛,“州举茂异,郡贡孝廉,对扬王庭,每年逾众”。约有1/3的秀才被任命为博士,成为文教官员的重要来源;其中4/5的人最终做到了五品以上官,仕途前景是蛮不错的。北朝后期,察举的门第限制日趋松弛了,“儒生寒宦”也能由此入仕。社会上出现了一大批贫寒学子,“入闾里之内,乞食为资:憩桑梓之荫,动逾千数”。这与东汉的游学求宦景象相仿佛,在江左诸朝却不常见。它显示了一个深刻的社会变化:普通知识分子在悄悄抬头,考试为他们提供了入仕通道。北朝举秀才对五策,孝廉试经十条,同于南朝。北齐的地方官还对秀才进行初试,这是后世“乡试”制度的青萍之末。

北魏后期到北齐,考试选官日益普及,御史台、东西省、尚书省的官职,往往都用考试竞争的办法来录用。魏孝明帝有一次选拔御史,参试的竟达八百余人。魏孝庄帝、节闵帝时政局大乱,然而让人惊讶的是,即令在这时候,朝廷在选任散骑常侍和散骑侍郎时,依旧一丝不苟地采用考试。北齐文宣帝有次选拔东西二省官员,参试者竟达两三千人!这种成百上千人考试公职的壮观景象,不仅东晋南朝看不见,甚至汉代都未曾有过。可见北朝的考试规模不仅反超南朝,而且超迈秦汉。

十六国的国家学校规模,时或在东晋之上。北魏迁都洛阳后,设立了国子学、太学及四门小学三学,按父祖官品高下确定入学资格。国子生给予从六品下的出身,他们最终做到了三品以上官的,约3/5强。此外北朝还有律学、书学和算学三学,属专科教育。这样北朝就形成了“六学”体制。南朝刘宋一度设立了儒学、玄学、文学、史学四个学馆。这“四馆”体制,体现的乃是士族名士的文化偏好;北朝的律学、书学和算学则更富实用性,事关国计民生。南朝学校主要是国子学,那么隋唐“六学”之制——即国子学、太学、四门学、律学、书学、算学——就是上承北朝的。

十六国君主重视法学的传统,被北魏君主继承下来了。拓跋皀建立北魏,随即就开始了立法活动。孝文帝时立法活动达到了高潮,多次更订律令,削繁复而从简明,删严酷而尚宽轻,罢门房之诛,废族刑之法。程树德先生予以盛赞:“君臣聚堂,考订之勤,古今无与伦比!”宣武帝颁布了《魏律》二十篇,这是拓跋政权一个世纪立法事业的结晶。陈寅恪先生既指出“律学在江左无甚发展”,又大力赞扬“元魏之刑律取精用宏”。北魏的立法成就,也超越南朝了。东魏有《麟趾格》,西魏有《大统式》,“格”“式”形式对唐代的律令格式体制的形成,应有直接推动。北齐修成《齐律》十二篇,又较《魏律》更上一层楼,代表了北朝法律的最高成就。程树德云:“南北朝诸律,北优于南,而北朝尤以《齐律》为最。”《唐律》十二篇,上承《齐律》。《唐律》向来被视为中华法系的里程碑,而北朝的立法者筚路蓝缕,功不可没。

北朝的监察,也较南朝为优。魏文成帝和孝文帝时内外“候官”,多达千人。候官的职能类似国安局,他们微服刺探,“奸巧弄威”。这种监察虽不规范,却显示了皇权的强大。江左就没这种候官。南朝的司法监察之职,一向是士族名士瞧不起的。北朝却不相同。北魏御史中尉(即御史中丞之又名)地位相当之高,出行时可以与皇太子分路,连王公也得逊避一旁。御史之官号称“高选”,“选用御史皆当世名辈”。御史之资望轻重,就反映出了南北法制之轻重。北朝的廷尉与御史台之间,还形成了“寺署台案”(御史台断案,须经廷尉审核签署)的制衡关系,有人认为,这开了唐代“三司推事”制度之先河。北朝遣使出巡州郡之事,远比南朝频繁。孝文帝分设东西道大使,宣武帝又增设畿内大使,有人认为是唐代分道巡行之滥觞。

北朝三省制度,在孝文帝时就很完备了。北齐的尚书与诸曹的隶属关系,比起南朝来,又有很多合理化的地方。唐代的六部与九卿建立了清晰合理的“下行上承”关系,这个进步,被认为与北周的“六官”改革相关。北朝门下省负责诏敕的审核与发出,也拥有对尚书章奏的封驳权。北齐还有覆奏之制,重要的政令需经门下覆奏(即重新上奏)。这在后代发展为三覆奏、五覆奏的制度。

南朝州郡县的畸形增殖现象,北朝同样存在着,人们很形象地称之为“十羊九牧”,即官多民少。然而北齐在天保年间,一举废除3州、153郡、589县,这种大刀阔斧的气魄,南朝未见。西晋因士族不乐意做地方官,曾制订过一个“甲午制”,规定先做县官才能做朝官,以图纠矫,不过不久就成了一纸空文。有趣的是,北齐袭用了西晋“甲午制”法,实行“士人为县”,以强硬手段迫使士族就任地方官,居然一举成功。东晋南朝的地方军政长官,往往拥有大量部曲,甚至动辄拥兵向阙;这类情况在北朝就少得多了,显示了中央朝廷的更大控制力。

魏晋以来,王朝控制编户的能力大为低落。但北方就不同了。十六国战乱也许给人这样的想象:社会凋敝,人烟稀少……可那只是北方的部分景观,不是全部。早在后赵时,北方户口就显示出了增长趋势;前燕的户数,更超过西晋同一地区的户数一倍多。这也许会让一些人大感意外吧。北魏末年户数500余万,推知其口数当在2000—2500万。北齐北周在籍人口合计,也许能到达2700万。而江左的陈朝不过200万口,与十几倍于己的北朝抗衡,像是以卵击石。北方依附农所占人口比例要小得多,国家的括户能力则相当强大。前燕一次括户,“出户二十余万”;北魏末年河北括户,“所括得丁,倍于本帐”;东魏一次括户,凡获逃户60余万。隋朝再接再厉,再创新高,通过“大索貌阅”“输籍定样”,进丁44万,得口164万!北朝在重建地方控制和编户齐民体制上的成就,南朝无法望其项背。北朝的户口增加,不能仅仅归功于中原较高的生产水平,还要归功于国家的强大,归功于均田制和三长制。学者或认为,大土地所有制才是中国古代生产关系发展的主流,而均田制不过是北朝所带来的一个曲折而已。这说法虽然不错,但我们还想作一补充:东汉魏晋豪族大土地所有制和依附关系的发展,削弱了中央集权和编户齐民体制,而北朝却通过均田制和三长制将之重建和强化了;当唐朝大土地所有制再度发展、均田制趋于衰落时,强大的中央集权和编户齐民体制——它们是皇权和帝国的柱石——先已矗立在那里了。换言之,从土地关系变迁看,北朝的均田制也许只是个曲折;但从政治发展看,均田制和三长制,却是北朝隋唐中央集权重新振兴的必要环节。

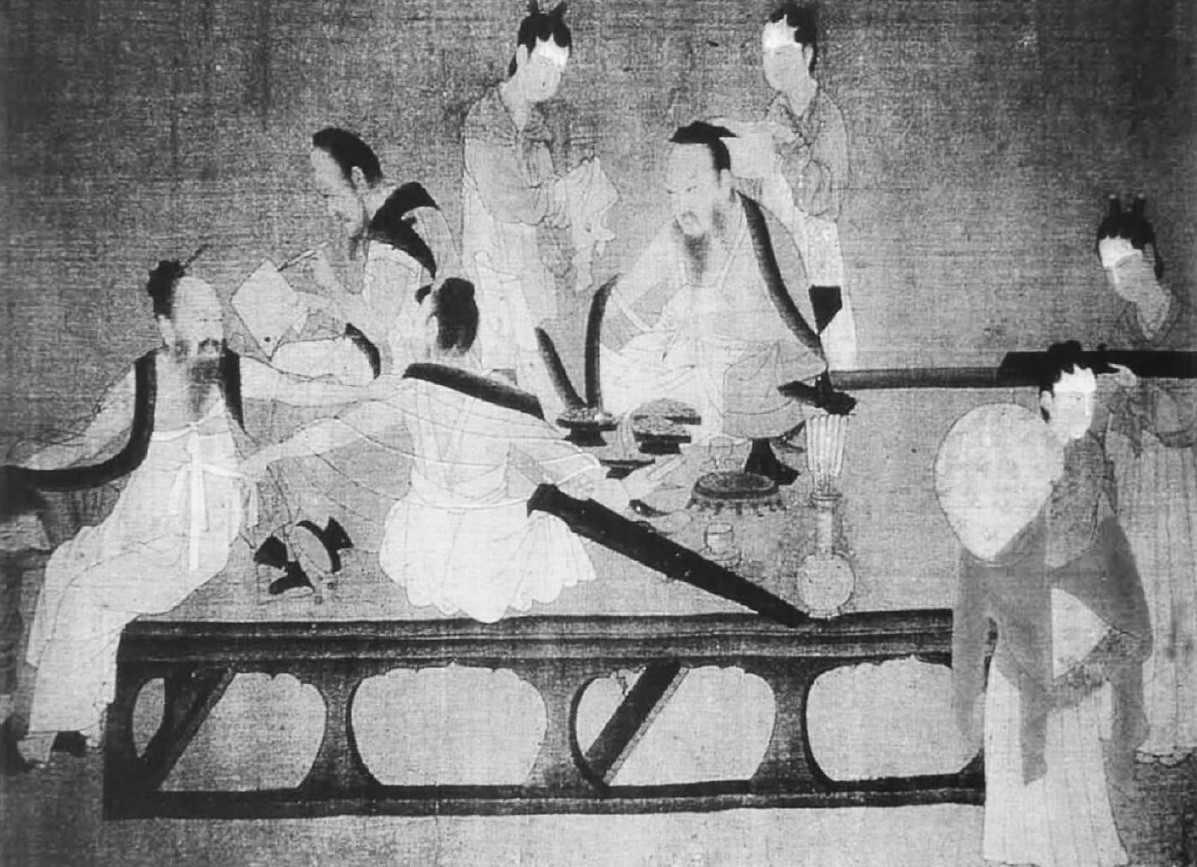

图四十一《北齐校书图》

总的看来,同样的制度,在北朝往往就比南朝运行得更好。而且北朝还不仅是学习汉晋南朝制度而已,还能转徒为师、青出于蓝,提供若干新鲜的制度成就。尽管江左五朝才是华夏正统,然而隋唐制度有很多来自北齐北周。鲜卑异族政权,居然也构成了隋唐制度的渊源之一。