21 陪宝宝一起读书

要照着书,一个字一个字大声地读给宝宝听?这是我曾经以为给宝宝读书的方法。错,不是这样。

给还不会说话的小宝宝读书

半岁之前的小婴儿: 把“读书”当作让小宝宝熟悉“书”这一概念的方式。要读结实的纸板书,如果宝宝要啃书角,让他啃好了。你也可以大声朗读你喜欢的杂志、小说(可以是你现在喜欢上了的,也可以是怀宝宝之前你一直喜欢的)。这样的话,你不但可以给宝宝机会听到语言文字中的音素,还可以给自己一个机会做点自己喜欢的事情,而不是成天只顾着小宝宝。

6~12个月大的小宝宝: 跟孩子解说书上的图画。引导宝宝自己伸手指指点点:“黄色的花是哪一朵啊?”让宝宝自己翻动书页,戳弄书上的文字。这个年龄段的宝宝对书上的情节并不感兴趣,你不妨让宝宝随意翻书,而不要勉强把书从头读到尾。

12~18个月大的宝宝: 用戏剧化的语言读书,而且带着宝宝“进入剧情”。不同的角色用不同的声音来表达,表情、动作都要夸张。比如讲到一只蜜蜂飞过来,你就“嗡嗡”地模仿蜜蜂的声音,然后“降落”在小宝宝的身上(轻轻地亲一下)。又比如,讲到一个小动物在走路,你可以用指尖在宝宝肚子上“走路”,一边根据需要做出“慢慢走”或者“快快跑”的动作来。每天都要跟宝宝一起读一会儿书,哪怕只有5~10分钟也好。

给已经会说话了的宝宝读书

1岁半~3岁的宝宝: 帮着宝宝,让宝宝来做讲故事的人。每次都重复读同一本书,不过,渐渐的,你读的部分越来越少,同时鼓励宝宝多多说话。你可以对着书上的图片指指点点,提一些问题,对小角色做些点评。有一项调查研究表明,在这样的互动式重复中,15个星期之后,孩子的口头语言能力大大增强。

由格罗弗·怀特赫斯特领导的“石溪阅读与语言研究项目”,总结出了亲子阅读中的一条“四字诀”,叫作“提证扩复”,能指导你如何自然而简短地与孩子在阅读中互动:

● 提示孩子就书中的内容做表达。比如说,你指着书中图画里的一只鸟,问:“这是什么啊?”

● 证实孩子对此的应答。比如说,孩子回答你说,“小鸟”,你就为她确证说:“对啦!”

● 扩展孩子对此的应答。即重复孩子的话,同时加入更多的内容,比如说:“这是一只黑色的小鸟。”

● 让孩子复述你刚才教给孩子的扩展内容:“你来说一遍好吗?黑色的小鸟。”

当宝宝刚开始学说话的时候,你可以用提问的方式,让孩子说出某样东西的名字,“这是什么啊?”

等孩子语言表达能力提高之后,你可以扩大提问的范围,问什么动作?什么时候?什么地方?为什么?等等。比方说:“月亮什么时候出来的?”“小动物们都到哪里去了?”“那个大猩猩在悄悄做什么呢?”

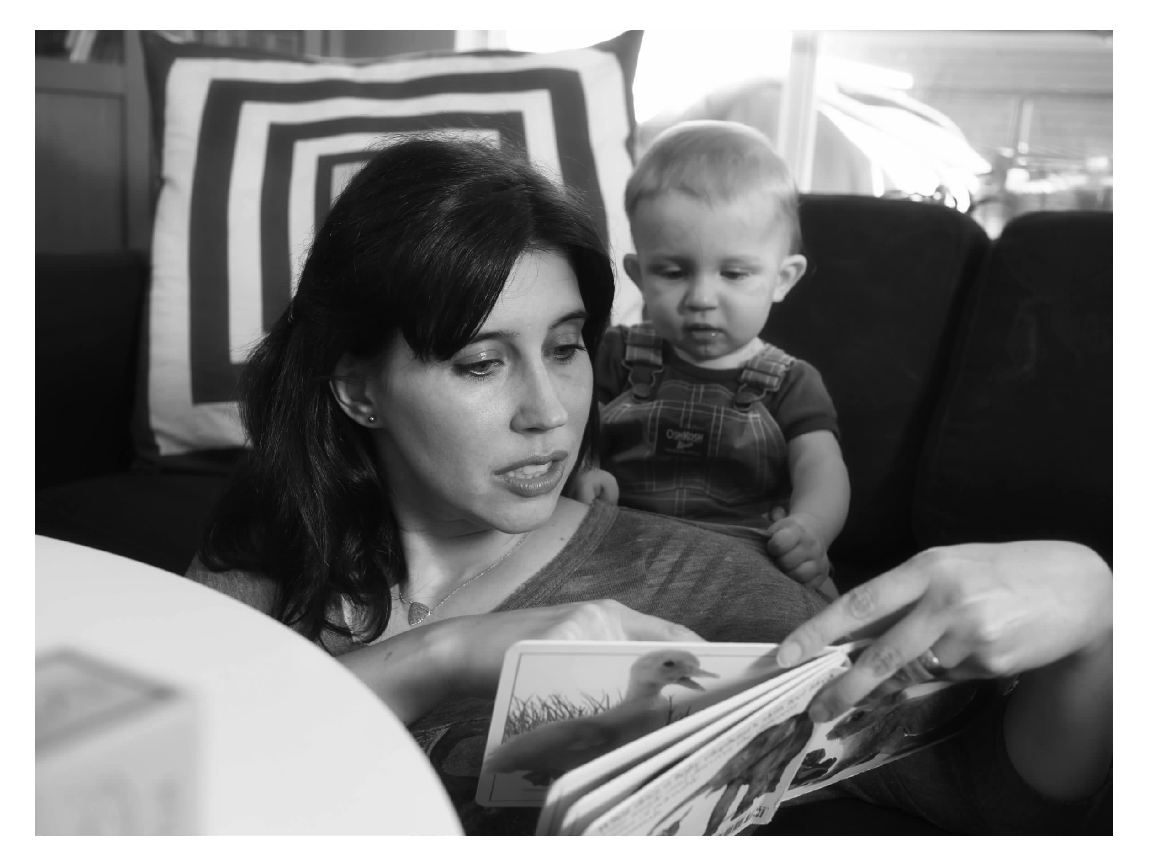

布欧和沃尔菲(10个月)

等孩子对这些问题都能应答自如之后,你可进一步用“开放式提问”来引导孩子:“这一幅图画都讲了些什么?”

格罗弗·怀特赫斯特建议,等你把同一本书对孩子讲读了一两遍之后,不妨开始每一页都用上述“提证扩复”四字诀来带领孩子一起阅读。

1岁半~3岁的宝宝: 读字书。

发音的时候,要慢,要把各种音节都发清楚,这能帮助宝宝跟着你学习发音的基本要素,比如,说“猫”,你可以分开来说“么——奥,猫——”

4~5岁的宝宝: 让宝宝自己大声朗读,你在一边以简单明了的回应来引导孩子的阅读。这能有效地提高孩子的认字水平、朗读流畅水平,以及对字词的理解能力。这一条,不但对这个年龄的孩子有效,而且对更大年龄的孩子同样有效;不但对擅长认字读书的孩子有效,也对不太擅长认字读书的孩子有效。

把现实生活跟孩子读的书联系起来,比如说,“昨天我们就看到了一艘船,对不对?”“上一次你也是这样,好沮丧、好难受的,你还记得吗?”

要一边读书,一边随时提问题。发现孩子没读明白的地方,就让孩子再重读一遍。等故事读完了,或者要开始重读一个故事的时候,问一些有关故事情节的问题:“小凡凡是不是想买一只小狗回家?他爸爸妈妈怎么说的?”你还可以让孩子针对故事情节提出他们自己的疑问。研究显示,这种阅读中的亲子互动,远比阅读本身更为重要。

请你试试看

找一本书来读。字数要很少,比如,绘本《晚安》或者《大猩猩》这样的书,每页上的字只有“晚安”等几个很少的字。另外,《漂浮物》也行,不过这本书上一个字也没有,让你无可借鉴,因此,给孩子讲书的时候,全要你来根据图画上的内容自由发挥。

为什么要读书?

读书,不仅是一件让人愉快的事情,而且还是一件必不可少的事情。读书能拓宽我们的视野,带给我们更多的信息,让我们悟到更多的想法,考虑到更多的可能性,乃至带给我们更多的启迪。不仅如此,读书还是一种充满温馨让亲子关系更加密切的方法。

读书更是增加孩子词汇量的最佳方法。我们日常对话中的词汇量其实是很有限的,而儿童读物中所包含的不太常用的词汇,与受过高等教育的成年人日常对话所使用的不太常用的词汇相比,要多出一倍以上。这种扩大了的词汇量,会在孩子上学之后起到很大的作用,因为孩子对单字的驾轻就熟能使得他们更专注于对整个句子的理解,而不必费太多力气来解读单个的字词。

对喜欢读书的定义,是孩子上5年级的时候,每天都能在放学之后读20分钟的书;而一个不喜欢读书的孩子,平均不会超过5分钟。如何才能把孩子培养成一个喜欢读书的人呢?最佳捷径,就是从小对宝宝每天说几箩筐的话,并且从小带着孩子一起读书。可是,据调查,在5岁以下孩子的家庭当中,只有60%的父母能做到每天给孩子读书。尤其是双职工家庭,以及有不止一个孩子的家庭,家长总是很难挤出时间来陪孩子读书。

有没有办法能多挤点时间出来?

有。把电视机关掉。

杰西(2岁)

22 请这么夸宝宝:“你好认真!”

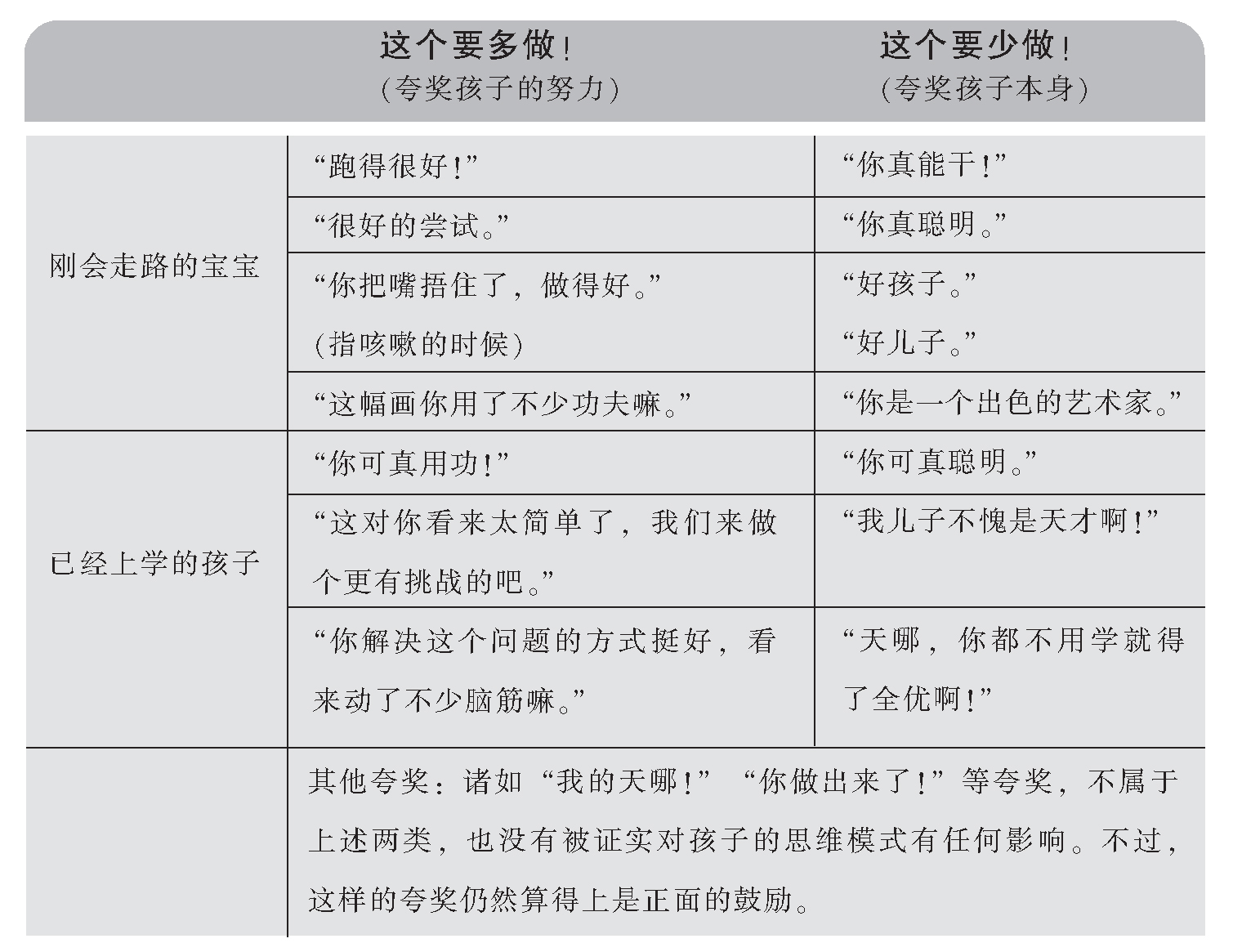

当宝宝做了一件让我们很满意的事情的时候,我们对宝宝的夸奖往往会归于几种模式。

比如:1.“你跑得很努力!”(夸奖注重于宝宝付出的努力、宝宝所动的脑筋,以及宝宝的切实行动。)

2.“你是一个飞毛腿!”(夸奖注重于宝宝的个性特质。)

3.“真棒!”(正面激励宝宝的其他夸奖方式之一。)

哪一种夸奖模式最能够激励宝宝爱学习、爱挑战,将来在学校里愿意努力上进呢?这些不同的夸奖模式,对哪怕刚刚1岁的宝宝,也影响深远。

为什么有些孩子面对挫折能够坚韧不拔?

斯坦福大学的卡罗尔·德维克从20世纪60年代起就开始研究孩子上进的动力和坚韧来自于何处。在一篇发表于《美国科学》杂志上的论文中,她写道:“在遇到困难的时候,为什么有些学生会选择放弃,而另外一些并非格外有能力的学生却能够坚持下去,战胜困难并有所收获呢?”

她的分析认为,这在于学生本身会怎么看待各自的失败,比如说,为什么这道算术题做错了、那首钢琴曲弹错了。而一个孩子心中的答案落在何处,跟他一直以来所得到的夸奖之间有着非常深刻的关联。

孩子们的思维模式,大致分为两大类:

● 一种属于“天生派思维模式”,相信自己的成功在于他们的天赋,他们天生就是聪明能干的孩子;

● 另一种属于“成长派思维模式”,相信自己的成功在于他们的奋斗,在于不懈的努力。

“天生派思维模式”: 落入“天生派思维模式”的孩子相信,他生来有多少天赋,他就拥有多少才干。这样的孩子会认为,“如果你不得不狠狠努力,那说明你天生没有多少本事。如果你是一个有本事的人,那么事情自然水到渠成”。当他们遭遇失败的时候,往往陷入困窘之中而裹足不前,开始觉得自己一定不是像别人说的那样又聪明又能干。他们于是逃避各种挑战,担心一旦失败,别人就不再把自己看作又聪明又能干的人了。

那么,是什么导致孩子形成这种“天生派思维模式”的呢?是因为夸奖孩子的模式落在了前面所说的第二类,即,注重于夸奖孩子的个性特质。而这种夸奖模式,又叫作“对人的夸奖”。

“成长派思维模式”: 带有“成长派思维模式”的孩子相信,他们的知识和能力是培养出来的:越是努力学习,自己就越是聪明能干。这样的孩子会认为,哪怕生来是天才,也需要努力才行。遭遇挫折的时候,他会相信只要自己付出更多的努力、花更多的时间,他就能有所进步。相比于让人觉得自己聪明能干,他们更看重的是自己要努力学习。在遇到棘手挑战的时候,这样的孩子往往不屈不挠。

那么,是什么导致了孩子形成这种“成长派思维模式”的呢?是因为夸奖孩子的模式落在了前面所说的第一类,即,注重于夸奖孩子付出的努力与行动。而这种夸奖模式,又叫作“对行为的夸奖”。

思维模式从小就已经成型

哪怕仅仅是4岁的小孩子,他的思维模式就已经开始落入上述两种思维模式中的一种。卡罗尔·德维克为此出过一本书,叫作《思维模式》,在这本书中她写了这么一段关于她负责的实验项目的话:

面对一群4岁的孩子,我们允许他们做出自己的选择,即,要么重新再拼一次刚才已经做过的简单拼图,要么拼一个比刚才难度更大的新的拼图。结果显示,即便是如此年幼的孩子,带有“天生派思维模式”的人,也就是相信自己的本事是与生俱来的孩子,都选择了肯定不会出岔子的做法:重做简单拼图。这些孩子告诉我们说,天生聪明的孩子是“不会犯错误”的。

由此我们不难想象,思维模式的不同造成孩子对自我的认知不同,而这种不同对孩子将来进入学校乃至进入社会之后的成就,必将造成深远的影响。

温馨小知识

尚在学步期的稚龄宝宝,男孩子听到的“对行为的夸奖”比女孩子要更多。大约有24%的男孩子能听到“对行为的夸奖”,而女孩子则只有10%。

我们来看看孩子自己怎么说

| 天生派思维模式 | 成长派思维模式 |

|---|---|

| “做作业的时候,我最在乎的一点就是让别人看看我多能干。”“说实话,当我不得不好好努力才能完成功课的时候,我总觉得自己实在是不够聪明。” | “上课最重要的价值,在于我能学到更多的东西,而不是获得最好的成绩。”“任何事情,只要你花的功夫越多,你肯定就会做得越好。” |

| “我再也不要学这门功课了。” | “从今以后,这门功课我要学得更努力。” |

研究报告这么说

孩子的思维模式是从哪里来的?

斯坦福大学的科学研究者卡罗尔·德维克,召集了一批5年级的孩子,以随机方式把他们分成了两个小组,并且分派给他们几个智商测试考题。然后,她对第一组的孩子这么说:

“哇噢!考得很不错哎,你肯定是一个聪明的孩子。”

对第二组的孩子却这么说:

“哇噢!考得很不错哎,你肯定狠狠动了一番脑筋。”

之后,她继续给这两组的孩子分派更多的考题,并且发现,如果她给出一难一易的选择,那些第二组的孩子,也就是他们的努力得到了夸奖的孩子,往往会选择更具有难度的挑战。他们上进的动力持续不衰,而且面对越来越难的考题时,对自己的信心也持续不减。

相反,第一组的孩子,也就是被夸奖为聪明的孩子,却往往选择容易的考题,随着考题难度逐渐增加,对自己的信心却越来越低。考过之后问他们刚才考得怎么样,这些孩子又往往会把自己的成绩夸大得相当离谱。

在这之后,卡罗尔·德维克和她的同事一起,把这个项目从实验室扩展到了普通家庭。来自于斯坦福大学和芝加哥大学的研究工作者,在连续两年的时间里,针对选定的53个家庭,每4个月走访一次,每次时间为90分钟。这个项目开始的时候,这53个家庭中都有一个14个月大的学步期小宝宝。

每次的访问过程都有规定套路,而且全程录音,研究员们回去之后把录音中父母对孩子的夸奖分别做出统计,包括对人的夸奖、对行为的夸奖,以及其他的正面夸奖。(研究人员并没有告诉家长,他们要统计的是家长针对孩子的不同夸奖模式,而只是请家长配合他们针对孩子“语言能力的发育”进行跟踪。)

项目结束之后,又过了5年,这些研究人员再次回访当初参与过的家庭,而这批小宝宝如今都已经是7~8岁的孩子了。他们回访的目的是跟踪调查孩子面对学习以及挑战的态度。其中的一个提问是这样的:“你愿意尝试多少个很难的迷宫图,好让你走迷宫的能力得到提高?”相信越努力越有成果的孩子,对高难度迷宫的挑战热情会明显高出许多。

哪些孩子会这样相信?是那些还在学步期的时候听到对行为的夸奖比其他夸奖要更多的孩子。

培养“成长派思维模式”的两种途径

夸奖孩子的努力

以我自己来说,我发现,要夸奖孩子的努力可真是需要我自己的努力。面对我家小宝宝的某种很出彩的行为,我头脑里冒出来的第一个念头,往往是夸奖我的宝宝真能干:“哇噢,你可真能耐!”(哪怕有时候我真心希望我家小宝宝不要那么能耐,比方说,“我的天哪,你是怎么爬上去的?你能先爬上马桶,再爬上洗脸台,小脚丫放进洗脸池里,坐下来,打开水管子,再给自己抹上点肥皂?天哪,你可真能干!”)

像我这样的人,其实不在少数。根据卡罗尔·德维克的调查与研究,大约85%有小宝宝的父母都认同这样一种说法:“父母的确应该在宝宝表现出色的时候,夸奖他们的能力,让他们觉得自己很能干。”卡罗尔·德维克认为,也许正因为这样的想法,使得大多数家长在夸奖孩子的时候,往往是“对人的夸奖”,而不是“对行为的夸奖”,哪怕那些本身相信越努力越有成果的家长,也往往如此。

所以,请跟着我重复:要夸奖孩子的努力,而不是孩子的能力。

给孩子讲解大脑的发育

反复教导你的孩子,大脑其实就跟肌肉一样,你越用得多就越强壮。而让大脑变得更强壮的办法,就是反复练习、不断学习。

要想针对已经形成思维模式的大脑重新“布线”,请现在就开始,亡羊补牢为时未晚。哪怕是针对那些拥有“天生派思维模式”的中学生以及大学生灌输大脑越用越好用的观念,他们的学习成绩一样能在接受了这种观念之后得到提高。

(上述内容摘录自卡罗尔·德维克的研究报告)

亨利(3岁)和霍普