二、微电商“生态识别圈”

1.微信冲击了谁?

微信改变了很多东西,引起了多方的反制和打压,那么微信到底冲击了谁呢?对比表7-1和微信的功能设置,你就能发现其中奥秘。其实,在前文中已有部分论述,在此笔者进行简要的总结和归纳,帮助读者和微创业人士更好认知自身在电商生态体系中的位置。当然,深层次的影响和冲击需要交给时间去发现去证明。

淘宝(代指电商,下同):微商城吸引部分原淘宝粉丝和用户(顾客、商家)直接转移到微信综合平台上,微信支付直接对支付宝形成竞争,抢占了支付宝的部分市场。但是,二者又存在着较为明显的区别,微信是以智能手机为终端载体,以移动互联网为场域环境的移动平台,淘宝是以互联网为场域环境的PC端营销平台,二者同时填充电商不同“地点”的市场,互补性多于竞争性。

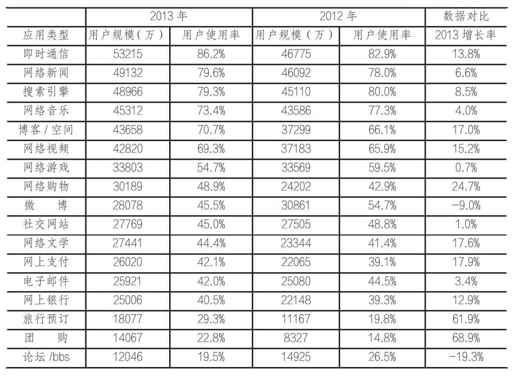

表7-1 2012~2013中国网民各类网络应用的使用率变化(CNNTC)

电信:2013年初电信运营商与微信之间的“微信收费”事件直观反映了微信的冲击引起运营商的强烈不满和强力反击,特别是短信,微信发送文字消息0.3元/M/千条,而1000条短信需要100元,资费相差300多倍,用户当然会毫不犹豫地选择微信而放弃短信。作为即时通信和交互分享平台,微信与运营商业务功能上的重叠、微信对运营商的替代性是多方面的,短信、视频通话、移动支付等都会受到微信的冲击。作为市场的主体参与者,微信(腾讯)与运营商之间合理的竞争和博弈是无法避免的常态。

微博:表7-1直接反映了微信出现后微博使用人数的变化:减少9.0%,约2783万人,使用时长也在缩短,与微信用户的剧增形成了鲜明的对比。2012年12月新浪CEO曹国伟称,新浪微博受到了微信此类应用的冲击,新浪微博也将在用户黏性方面下大功夫。其实,微博与微信在性质上有着较大的区别,微博的核心是个人参与社会,是聚少成多,是“走出去”战略,透明度较高,这样才有了某些官员对微博的“恐惧”;微信的核心是“重建社区”(朋友圈),私密性较强,是个人自我主体意识的回归和重新审视,是“走回来”战略,体验度较高,对用户的黏性很强,从微信之“微”字上就能窥出一二。二者互为补充,并不能彼此取代。由此可以得出结论,微信对微博的影响和冲击很可能只是暂时性的,范围和深度也较为有限,发展到一定程度,二者将会在一个新的平衡点上实现“和平共处”,分别是各自社交领域的“代表人物”。

QQ:腾讯主席马化腾2013年3月31号在IT领袖峰会上说,微信推出后,受到冲击最大的是QQ。在腾讯内部不同团队间也会形成竞争态势,但微信代表了技术发展的潮流,所以腾讯会继续去做好微信。微信便捷时尚的操作方式、精准强大的应用功能吸引了大批QQ用户隐性流失,虽然QQ的用户数量并没有变化,但是使用频次和时长都在明显减少,战略核心也从QQ转移到微信。而在微信“朋友圈”好友中,接近七成来自于QQ和电话本。由于功能相似,QQ特别是手机QQ受到微信的冲击较大,但是,微信与QQ同属一家公司,这种用户的流失其实只是一种无损转移,对腾讯并不会产生本质性的影响。

微信与微博的角力

论坛:这是变化最为显著的一类应用,一年时间内用户人数减少了近两成约3000万人,可谓遭受“重创”。论坛(BBS)是一种同时兼备微博、微信部分应用功能的泛社区社交平台,即使没有微信,用户人数也不大可能继续增长,既没有微博聚少成多到一定程度能影响社会舆论走向的作用,也没有微信深度把握用户心理的黏性优势,注定只是一小部分人“小打小闹的玩物”,“精英阶层几乎不玩论坛”,可深度开发的潜力也相对较小。微博上有知名的媒体、明星等群体的参与,微信上有知名企业、商家的进驻,公信力、影响力、可深度开发的潜力远大于论坛。笔者同时拥有微博、微信、论坛的账号,微信使用频次最高,因为与日常生活关联度很高,微博其次,论坛很少使用,因为“灌水”的特别多。

App:微信从App中成长起来,但是很快就超越了App的界限和束缚,成为与App分庭抗礼的强大独立平台。早在2013年8月,金山网络CEO傅盛就明确表示,未来手游可能只剩两类:微信类和非微信类。半年过去了,这种趋势已经从迹象发展到事实(部分),微信自带(合作)的游戏从一款(飞机大战)添加到了数十款且在快速增加,也不断有新的应用被开发和添加(合作)进来(可替代App商店)。越来越多的游戏厂商开始加入绕过应用商店的微信一方,微信从App应用到应用商店的转化的步伐日趋明显。

公众媒体:作为一个即时聊天和交互分享平台,微信还是一个自媒体(工具性质),不仅用户在“朋友圈”中可以分享新闻资讯,微信官方还会定期推送精选的新闻事件,非官方媒体的替代作用占用了公众媒体的社会用户资源。公众媒体与自媒体是一组相互有损传播的媒体关系,自媒体消费(关注)的增加就意味着对公众媒体(如电视、电台、报纸等)消费的减少,因为受众(用户)的时间是不会增加的。这样微信的推出和发展就对公众媒体产生了一定程度的冲击。

银行支付:2013年8月微信支付功能推出后,一方面,不仅直接对支付宝产生较为明显的冲击,也对银行支付(代指金融,下同)转移支付业务等产生了一定影响。作为一种移动支付方式,微信支付与银行的银联、网银、手机银行存在互相可替代的业务重叠部分,用户使用微信支付就不必再用银行提供的方式来支付。不仅如此,微信支付的便捷性也会不断将银行支付的用户吸引到微信一方来。另一方面,虽然微信支付对银行支付业务产生了一定影响,但这种影响是很有限的,也不会动摇银行的核心业务,因而银行等金融机构的反击并不强烈。2014年3月13日,央行暂停微信、支付宝推出的“虚拟信用卡”对微信的影响并不大,再说“虚拟信用卡”还有“再生”的可能,毕竟只是暂停而不是停止。而此前不久微信开放支付与众多银行开展合作也说明了双方以“联姻”的方式来代替“战争”,从长远看微信支付还有很大的潜力可供开发。

门户网站:除了微博,网络游戏、社交网站、网络新闻等相比历年同期出现负增长,与微信对公众媒体的冲击类似,门户网站承担了较多的媒体功能,同时也具有较为明显的社交功能,在既是自媒体又是“社区”的微信面前,当然不可避免地遭受一定程度的冲击,尽管“损失”并不严重。

传统商业:其实,对于传统企业来说,微信带来的机会远大于冲击(不利),传统商业(代指工商业)也一样。传统纯粹的线下推广营销中,中小企业特别是小微企业处于极度不利地位,与知名企业和大企业的实力差距是硬性的,难以逆转。而在微信电商平台上,所有企业共处一个平台,共享微信数据统计的服务,重金广告战略不再吃香,策略、感知力开始成为竞争的重要因素,“逆袭”成功概率提高。

搜索平台:搜索的目的是查找用户想要的资料或信息,这些查找的内容(行业)主要为旅游旅行、餐饮美食、在线购物、休闲娱乐、求职工作、民俗特产、出行票务等,这些内容在微信(服务号)大多都能找到(自动回复)。同时,用户对微信使用频次和时长的增加也就不得不减少对搜索平台(引擎)的使用。

其他:说起“其他”方面,很多人认为是次要地位,不太重要,因而不太重视,而在这里,这个“其他”很重要。说起“微信冲击了谁?”,还有一个极其重要的目标:用户,你、我、他——他们。不论微信对哪些行业、哪些领域产生了冲击,最终都要反馈到用户这里来,无论是受冲击行业和领域的用户,还是微信的用户。总结一下,自从使用微信以来,你发生了怎样的变化:扫一扫、摇一摇、按住说话、“朋友圈”相册分享、点赞、查阅新闻、搜索附近的人、微信打车……这些变化就是微信对你的“冲击”(影响),它们可能很细小,不易被发现,经过时间的累积,它们可能发挥出远超你的想象的重大影响!

2.“后淘宝”时代的电商

无论你爱他恨他,他都在那里;无论你想他骂他,他都在那里;无论你抛弃他珍惜他,他都在那里。这就是淘宝,这就是马云,这就是我们所处的电商时代,坚定、执着,从不为你改变,你也无法去改变。

2011年10月,受到“占领华尔街”的鼓舞,数万小商户集体围攻淘宝大商户的支付宝,一时间关于“去淘宝化”“后淘宝时代”的论调再次沸腾,似乎淘宝马上就会倒闭、马云立即就会变成穷光蛋一样。其实,事情远远没有那么简单,要知道阿里淘宝毕竟是一个庞大的商业帝国,拥有数以百万计的入驻商户和数以亿计的用户,哪是数万人声讨一阵就会倒闭的。笔者所说的“后淘宝”时代,其实只是一种假设,假设淘宝不存在(不谈淘宝)了,电商领域会是怎样的一种局面?微电商将会发展成什么样子?

一个淘宝倒下去,千万个以京东、易迅为代表的综合类电商和以当当网、唯品会为代表的细分类电商新“淘宝”将纷纷站起来,毕竟已经形成的数以万亿元规模的电商用户群体和消费习惯被完整地保留下来,他们的购物欲望并不会随着淘宝的“消失”而消失,在互联网电商领域,微电商可能发挥不了太大的作用。

而在微电商领域,在短时间内微信减少了一个强劲的竞争对手,外部压力骤然减轻,发展将以加速度的形式进行。由于微信是微电商领域的领军企业,尚无相当实力的同类竞争者,微信商城将成为微电商的标准模式和行业典范,可能会呈现出短时间内“井喷式”的极速发展。但是,这种局面不会维持很久,信息化时代各种新应用、新兴企业、新商业形态不断出现,已有的互联网电商企业也会将部分业务逐步延伸到移动终端(智能手机)上面,这样在微电商领域就很可能形成“一超多强”共存的态势。