宝塔巍峨

唐末五代之后,法门寺历经烽火战乱,但唐时宝塔一直耸立未倒。至宋代,法门寺还保持万余僧众和唐瑰琳宫二十四院的规模,法门寺中的北宋太平兴国三年(978年)《法门寺浴室院暴雨冲注唯浴镬器独不漂没灵异记》对此有所反映:“缁侣云集,凡圣混同,日浴千数,洎百年以还,迄于今日,檀那相继,未尝废坠。”北宋咸平六年(1003年)法门寺《买田地庄园记》碑载,这个时期法门寺已经形成比较发达的庄园经济。北宋庆历五年(1045年)法门寺《普通塔记》记述了法门寺僧俗、游人众多的情况。有传闻,宋徽宗为法门寺题书“皇帝佛国”的匾额,其时法门寺供养着大唐真身舍利宝塔和朝廷颁发的《大藏经》,仍具皇家佛寺的风范。总的来说,宋代以维修为主,辅之以新建。

金元时期,佛教仍有较大的发展,这种发展不是佛教义理上的进一步开发,而是寺院和僧人的不断增加。此时法门寺比较有影响的事件是金烛和尚对佛指舍利的焚身供养。

金烛和尚(1149—1208),讳法爽,字明道,是法门寺净土院僧人。净土宗倡导“弥陀净土往生”,又称莲宗,专念“阿弥陀佛”名号,以期往生西方净土(极乐世界)。他先是“身挂千灯,以为供养”,继又“以香花幡盖、灯烛音乐之具,广陈荐献”,后又“以香水洗塔拭尘”。但他下决心焚身供养的原因是塔有异象出现,“一日忽甘露法水从幢而下旁流至地,三日乃歇”。于是忽有所感,“卜地于寺东南四五里,起筑坛场,欲构宝塔一十九座,焚此身以供养之”。遍游天下名刹的法爽选择法门寺作“真法供养”,说明当时法门寺在天下寺院中的崇高地位。

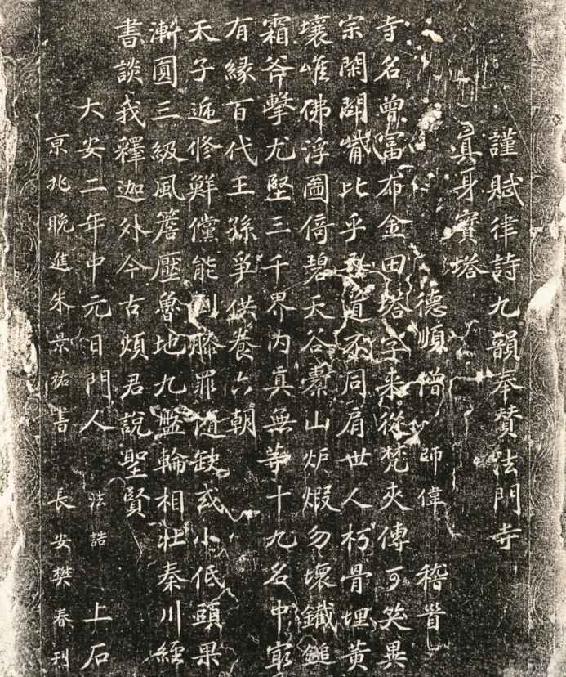

金大安二年(1210年),德顺僧师伟作《谨赋律诗九韵奉赞法门寺真身宝塔》诗,至今珍藏于法门寺内:

寺名曾富布金田,塔字来从梵夹传。

可笑异宗闲斗嘴,比乎吾道不同肩。

世人朽骨埋黄壤,唯佛浮图倚碧天。

谷橐山炉煅勿坏,铁锤霜斧击尤坚。

三千界内真无等,十九名中最有缘。

百代王孙争供养,六朝天子递修鲜。

倘能倒膝罪随缺,或小低头果渐圆。

三级风檐压鲁地,九盘轮相壮秦川。

经书谈我释迦外,今古烦君说圣贤。

由于佛教衰势难遏,明代的法门寺年久失修,寺域日益缩小。僧少寺荒败,昔日国寺的地位不复存在。比较重要的是在明宪宗成化八年(1472年),在法门寺铸了口大钟。自后,该钟以“法门晓钟”成为扶风八景之一。

○金代师伟和尚《谨赋律诗九韵奉赞法门寺真身宝塔》诗碑

弘治十八年(1505年),僧人满沂、通璟主持重修了法门寺内的大乘殿,立碑记述:

法门寺中大乘殿,其制七间,九梁内赴,四廊外回,背高约有三丈,栋宇深沉,大势严整,殆非他处可比。殿前有御香亭,最前有舍利塔,高叠七层,楞隅八方,连洞四出,铃作天乐,闻之者尽皆皈命;檐阿轩翔,见之者莫不景仰。雄峙千古,镇压关中,诚皇帝佛国之地也。

从此记述仍能窥见当时人们对法门寺塔的景仰。

明正德二年(1507年),法门寺塔再次重修。

明隆庆三年(1569年),关中地区发生大地震,法门寺唐代七级八角真身宝塔崩塌,但当时唐瑰琳宫二十四院尚存,唐地宫未被扰动。一位僧人将铁索穿于肩筋,到处化缘,动员修塔。西蜀大州居士以诗赞其事:

法门寺,成住坏,空中忽起痴僧债。

百尺铁锁(索)挂肩筋,欲与如来增气概。

增气概,尔毋苦,好待当年许玄度。

时扶风县令陈子需将此诗刻石,镶在寺内大雄宝殿西墙,以激励地方,重修法门寺塔。明万历七年(1579年),扶风县知县为扶风法门寺重修塔题匾,文曰:“赐进士出身户部给事中陕西按察使司签事前知扶风县事任丘徐三畏重修。”地方社众在邑人党万良、杨禹臣的主持下,在唐塔基础和唐地宫之上修法门寺塔,至万历十九年(1591年)修成第四层,立碑纪念。真身宝塔基础呈圆形,深2.9米,东西直径约19米,南北直径约20米。塔身八棱形,底边每边长6.3米,周长50.4米,一层平面320平方米,到万历三十七年(1609年)修成高50余米的12层砖塔。一层之上,每层每面各一个佛龛,内供佛像、佛经,共88个。塔身飞檐翘角,斗拱层出,雕刻神奇,艺术精绝,是为中华名塔之一。塔上铜塔刹上刻“明万历三十七年造”。此次修塔从启修到竣工历经30年之久,工程浩大,十分艰苦。塔内砖上题刻着“缺米面”“告白十方居士,各舍资财,共成圣事”,等等。一层有“窦子蚌题记”,到四层有“窦子蚌崩”的题刻,说明有人为修塔献出了生命。总之,这是一次朝野响应,僧侣化缘,民间捐募共同完成的盛事。30年间,大唐地宫就在塔下,无丝毫扰动。由于修造上的精工细作,此塔经受住了其后372年的风吹雨打。

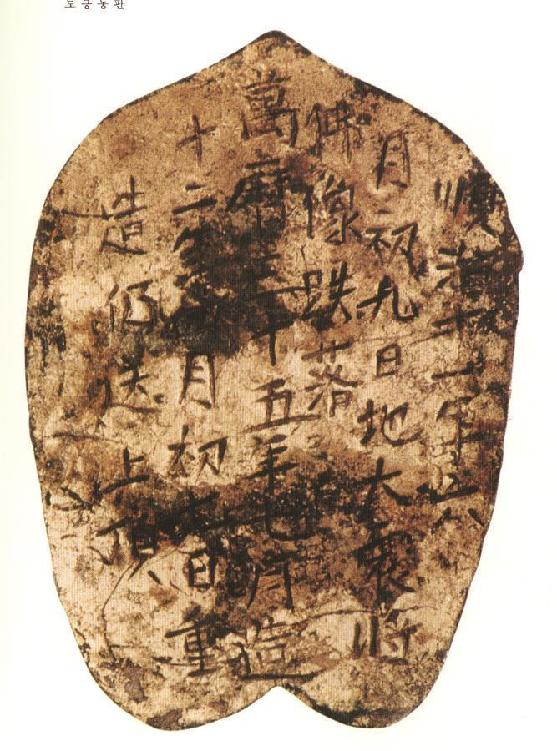

○明代真身宝塔塔刹及錾文

进入清代,法门寺逐渐衰落。顺治十年(1653年),邑人党国柱重建钟楼。顺治十一年(1654年)六月初九日,甘肃天水地区发生8级大地震,波及扶风,“垣宇倾颓,压毙人畜”,法门寺真身宝塔向西南倾斜,塔体出现裂缝,塔上铜舍利塔摇落下来。在塔门上方正中有一个盾形鎏金铜牌,正面正中刻:“顺治十一年六月初九日,地大震,将佛像跌落,万历三十五年七月造,十二年六月初九日重造,仍送上顶。”乾隆三十四年(1769年)和光绪十年(1884年),扶风地方官绅先后整修法门寺,修大殿3间及左右耳房,东西佛殿各3间,铜佛殿3间,九子母殿5间,浴室3间,钟楼1座。光绪十二年(1886年)春,重修佛禅院。光绪十四年(1888年)重修北极宫,寺貌无根本改变。

○盾形鎏金铜牌及錾文

牌高10cm

上宽7.2cm

下宽5cm

民国以后,关中灾荒不断,烽烟四起,地方军阀樊钟秀曾盘踞寺院,僧人流散,寺院荒落。民国十八年(1929年)关中大灾,饿殍遍野,十室九空。第二年,国民政府华北慈善会会长大居士朱子桥将军率部来陕西赈灾救民,到法门寺拜佛,看到寺院、宝塔颓废荒圮,十分感慨。他在修塔启文中写道:“现存寺宇破坏几尽,唯塔南有铜佛殿一座,塔北有上殿三楹,其东西各连小房一楹。东院睡佛殿一楹,系佛涅槃像,像下部已毁。寺内《大唐圣朝无忧王寺大圣真身宝塔碑铭并序》,系大历十三年立,已半毁,多不可辨识。唐大中十载,经幢已坏成三段,分置于荒草之间。”“唯一守香火之僧人,且法器经书亦不得见……”

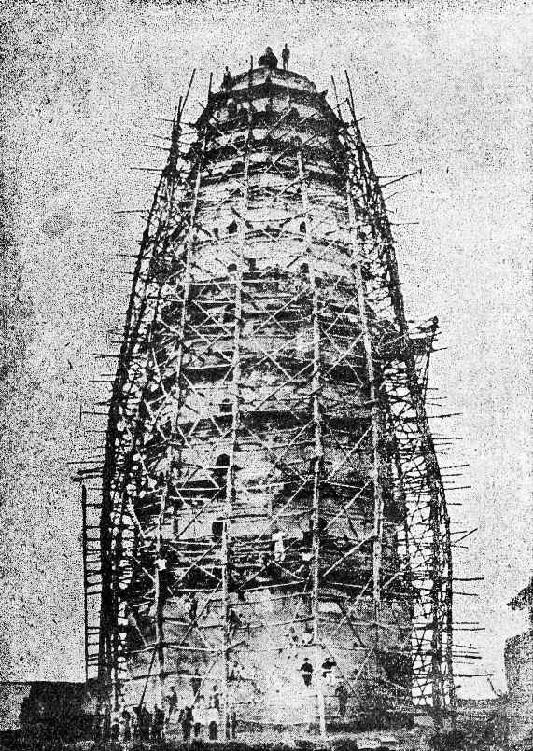

“七七事变”,日寇大举侵华,华北灾民像潮水般涌向关中。朱子桥四处奔走,赈灾救民。同时,他深感“救身”之时必须“救心”,于是发心整修法门寺。朱子桥起草了《重修法门寺真身宝塔义赈》一文,以华北慈善联合会的名义与扶风地方联合,呼吁上海等地各界人士慷慨解囊,一共筹募到5万大洋。

1939年春,工程正式动工,这是明代万历年间宝塔建成后的第一次大规模修缮。除真身宝塔之外,修缮工程还兼及法门寺大殿、山门、道路等项,历经一年时间终于告竣。先后从塔上清理出68尊明代铜佛像,又在塔内发现了珊瑚、宝石、琥珀、红玛瑙、铜莲座、水晶珠、珍珠、铜塔等珍贵器物,同时还发现了大批珍贵藏本的佛经。面对诸多宝物,朱子桥认为倘移存他处,不免散失或被盗,指示原塔封存。他说“佛像不可与古董等同估价交易”,并在塔上88个佛龛中各置佛像一到两尊,避免了散失和被盗。在修塔过程中,他们采用的措施,一是在塔基平台上用下宽上窄的办法,绕塔箍了8层石条;二是采取“补缺修残”的办法,换掉了塔身剥落的砖块,用白灰浆灌浇塔身和砖块的裂缝;三是将塔座扩大改作四面,呈正方形,既起到了加固作用又增加了古塔的风韵。这次整修,使得法门寺院和真身宝塔焕然一新。但这次重修,因为当时生产能力的限制,未能从根本上将已倾斜的塔身扶正,因而其坍塌的隐患仍然存在。

○民国修塔现场

从1987年春为法门寺塔基发掘召开的座谈会得知,朱子桥修塔时曾在塔内一层下掘,窥见一井,发现两米以下安奉着金银宝器。朱子桥命令立即坚固封闭,上奉铜佛像,供人们瞻拜,其下情况严加封锁,外界一概不知。这位民国元老,在那风云激荡的年代,在那灾荒弥天的岁月,不为金银财宝所动,一心护持国粹,显示了他那无愧于民族、无愧于历史的高风亮节和金子般的情操。