秘色瓷

最早在诗文中言及“秘瓷”的人,是距今1100多年前的唐代诗人陆龟蒙。陆氏七言绝句《秘色越器》诗云:

九秋风露越窑开,

夺得千峰翠色来。

好向中宵盛沆瀣,

共嵇中散斗遗杯。

从诗的命题和诗句中可清楚地知道:晚唐时期已有秘色瓷,且由越窑烧造。其瓷色是青釉色泽,宛如郁郁葱葱的“千峰翠色”。

陆氏卒于公元881年,距懿、僖二宗咸通十四年(873年)迎奉法门寺佛指、以秘色瓷等供养,时间间隔七年左右。因而此诗属于当时人写当时事,比较可信。

秘色瓷向来比较神秘,在史书中都提到其“为供奉之物,臣庶不得用之,故云‘秘色’”。而且此前的考古发掘中没有明确的秘色瓷出土,所以秘色瓷究竟是怎么样的,一直没有答案,就连资料和研究都具有权威性的《中国陶瓷史》对此亦不敢涉及。

法门寺秘色瓷的出土,为世人解开了长久以来的谜团,同时纠正了史书上记载的在五代时才烧造的误说。

○五瓣葵口内凹底秘色瓷盘

○五瓣花口秘色瓷盘

○侈口秘色瓷碗

○五瓣葵口秘色瓷碟

法门寺出土的13件秘色瓷呈现出两种不同的釉色,除两件髹漆平脱瓷碗为青黄色外,其余均为青绿、湖绿色。器型规整,釉色纯正,制作精致。整件器物犹如湖水般清亮净洁,宛若天成。

秘色瓷碗五件 分两种。一为侈口,平折沿,尖唇,斜腹;另一为侈口,五曲口沿,色青灰。

银棱平脱秘瓷碗两件 侈口,平折沿,尖唇,腹壁斜收,平底内凹,胎较厚,内施黄釉。碗外壁青黑漆地上有金银平脱鎏金鸾鸟纹和银团花纹五朵,而且在芒口和底足上镶嵌有银棱扣饰。

○银棱平脱秘瓷碗

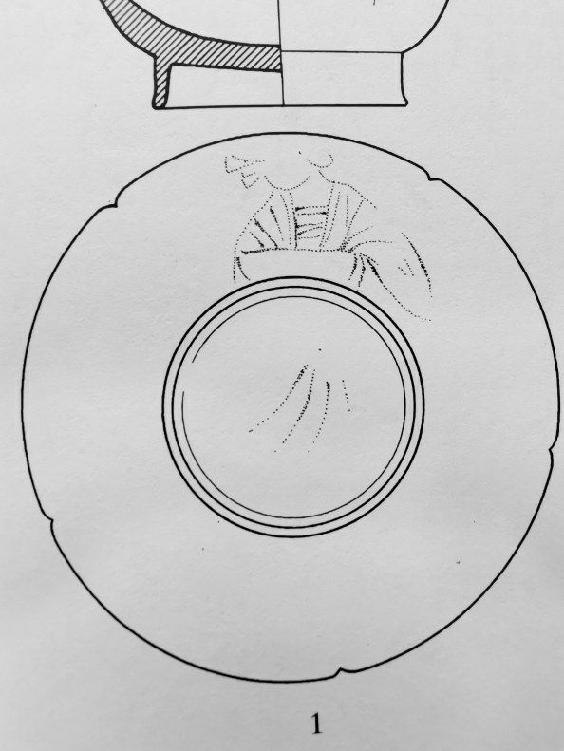

○银棱平脱秘瓷碗底面图

盘子、碟子六件 分三式。一为敞口,口沿作五曲莲瓣,斜腹,平而内凹,青黄色底外有支烧痕;一为侈口,口沿五曲,腹壁向里凹,青灰色釉;一为侈口折沿,口沿五曲,腹壁斜收,曲口下起凸棱。

这些秘色瓷胎骨作浅灰色,颗粒均匀纯净,在上釉前均经细磨,表面无饰。有的秘色瓷,以绘有美女的极薄纸张包裹,然后垒起放置于漆盒之内,因包裹纸粘贴于器外壁,天长日久,竟然留下了唐代仕女图。但凡有葵瓣形的五曲口沿,必在曲口下壁压出棱纹装饰。其中11件全是青色釉。所谓“青色”,意即“海水青色”,唐代诗人许浑所称的“越瓶秋水澄”,算是较为近似的类比。

认真观察13件唐代秘色瓷器,除种类、造型、装饰上有各自的特点,在釉色和烧制上亦有不同,总体来看,则存在同一窑口的共同特点。大体归纳如下:

器胎的特色13件秘色瓷中,11件青釉器可由支烧痕与半透明青釉下看到器胎的特征。仅两件银棱金银平脱鸾鸟纹碗,口沿和底足露胎部位被所镶银棱遮住。出土时,髹漆金银平脱纹饰保存完好,但口都和足部的银棱装饰有松脱现象。透过松脱的缝隙,尚可隐约见到器胎。观察结果,所有秘瓷的器胎均呈淡灰色,或可称灰白色。胎质都很细腻和致密,其表面很少见到气孔,也不见大颗粒状掺和物和铁质颗粒,胎质已细密纯净,在胎和釉之间没有饰化妆土。瓷胎的这些特征,表明制作这批秘色瓷的坯体泥料都曾经过相当严格和考究的备制工艺过程。胎土经过了粉碎和淘洗,亦经过了精心的陈腐和捏练。从胎质和胎色看,与晚唐时期的越窑器相似,而与同时期其他烧制青瓷的各窑口相比差距很大,体现出晚唐越窑青瓷工艺的新水平。

○秘色瓷碗外壁残留的仕女图

○仕女线图

器釉的特色 除两口镶银棱碗器内施黄釉,器外饰金银平脱,髹漆平脱之下施釉与否不详,其余秘色瓷均饰青釉。施釉的方法采用器内器外通体满釉工艺。以两件同型葵口碗为例,通体施满釉,连外底与足内外壁均有青釉。所有的器物釉层均匀,釉面光滑明净,釉质晶莹滋润。13件青釉秘色瓷的色调和色度不完全一致。最好的色釉呈翠青色,色调鲜亮清新,在滋润中露出半透明状的精光,与一般越窑青釉滋润但透明度弱的特点不同。稍有逊色的色釉,呈青黄色或翠青中略泛点微灰。这几种色釉的釉质全都精细且晶莹滋润,表明晚唐时期越窑在釉药配方的研制和试烧方面,曾经进行过大胆的革新和创造。

装烧工艺的特色 这13件秘色瓷的釉面都很光洁,仅个别器底在支烧痕内有缩釉现象。坯件装烧时都使用了匣钵。装烧时采用的是每一坯件均单独放入一个匣钵之中,使用叠装匣钵柱单件烧的方法烧成。这是晚唐时期越窑为烧造精细瓷器创造的一种新的装烧方法。也有些器物外底部明显地留有一圈或两圈多点状米粒钉支烧痕迹,这是由于这些秘色瓷均采用正装仰烧法制成。这种烧痕外观显示装烧坯件采用的支烧具绝非唐代黄堡窑的三角形支垫,而是唐代越窑中所采用的多齿形支烧圈,或者是单柱形支烧泥条。此两种支烧方法,均是唐代越窑装烧工艺的特点。

○碗底支烧痕迹

地宫唐秘色瓷的出土,不仅证实了陆龟蒙和徐寅等晚唐诗人和宋人周 、陆游、赵彦卫等人诗文记载的可靠,艺术描绘的准确和优美,更重要的是为中国古陶瓷的研究提供了一批确切无疑的唐代秘色瓷的实物资料,使历史上千年的空白得到填补。

、陆游、赵彦卫等人诗文记载的可靠,艺术描绘的准确和优美,更重要的是为中国古陶瓷的研究提供了一批确切无疑的唐代秘色瓷的实物资料,使历史上千年的空白得到填补。

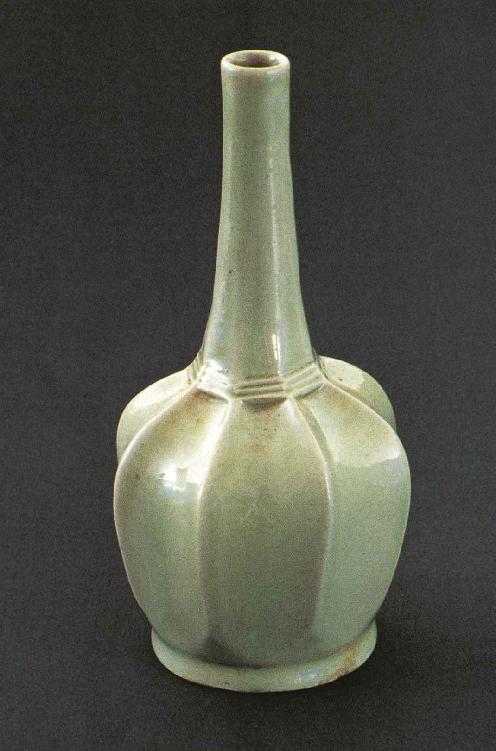

根据法门寺唐代地宫咸通十五年(874年)《物帐碑》“瓷秘色碗七口,内二口银棱。瓷秘色盘子、叠(碟)子,共六枚”的文字记载,是镌刻在迎“真身到内后”唐懿宗“恩赐”的物品行列,而不在唐僖宗“新恩赐”的物品之内。因此,其制作的确切年代应该是唐懿宗迎佛真身到大内供奉的咸通十四年(873年)之前。此时,距李唐王朝灭亡的906年,最少尚有33年时间。在如此长的时间内,越窑自能生产出为数不少,甚至质量更高的秘色瓷来贡奉朝廷。而且,晚唐末期,各地的割据势力迅速膨胀,秘色瓷对这些新贵来说,亦应是“末俗尚靡,不贵金玉而贵铜磁”的猎取对象。因此,在这30多年的时间里,社会上还应存在着一些尚不为人所识的秘色瓷流传或日后由地下出土。由于法门寺出土的这13件“瓷秘色”被确定,它们就成为一批确切无疑的唐代秘色瓷标准器,而且还能按这些标准器寻找出一些以往未曾被人们认识的晚唐五代秘色瓷。例如:按此标准,一些研究越窑的专家首先指出,另一件也在法门寺唐代地宫中出土但在《物帐碑》中不见记载的青瓷八棱净水瓶也应该是唐秘色瓷。其理由是曾在上林湖设置的官窑遗址中采集到同样造型的青瓷标本,而且该净水瓶除去瓷釉有开片外,其他胎、釉和生产工艺特征都与标明“瓷秘色”的13件原器大体相似。

法门寺出土的两件银棱平脱秘瓷碗,就是《物帐碑》里说的“二口银棱”,文献上虽有“平脱碟子”的记载,但从未看到过实物,日本奈良正仓院收藏的我国唐代金银平脱数量虽多,但无外乎铜镜、木琴、皮箱之类,并未看到平脱瓷器,因此这两件银棱平脱秘瓷碗极为珍贵,它为中国瓷器制造业五代以降所采用的金银扣和金银装饰找到了源头。

中国古代的瓷器,从原始青瓷发明时开始,直到唐代在大江南北普遍进行烧造时,所注重的多是瓷釉和施釉方法的改进。因为中华文化自古崇尚玉器,《说文》称玉为:“石之美者,有五德。”《诗经·秦风·小戎》曰:“言念君子,温其如玉。”所以对青、黑、白釉各种瓷器的生产,均以其瓷釉可否达到润玉的效果为其评价的重要标准。同时,社会的上层统治者又追求对金银器的索求。《史记·孝武本纪》曾记载了方士李少君对汉武帝说的话:“黄金成以为饮食器则益寿。”表明早在汉代,皇室里就希望多使用金银器具。到了唐代,仍然一样。但是,以往统治者的这种对玉的崇尚和对金银的追求,很难在同一器物上取得两全。法门寺出土的两件银棱平脱秘瓷碗,正是高技能匠师将金和银装饰在如冰似玉的青瓷器上的一种创新。从此,以金银来装饰瓷器就成了各时代高档瓷器生产的一种时尚追求。例如,五代秘瓷的贴金,元明瓷器的戗金彩和描金,清代的亮金、磨光金等金银装饰,以及五代和两宋所使用的金银扣装饰工艺等。这些瓷器的金银装饰,虽时代不同,采用的工艺和装饰手法也有异,但追踪溯源,这两件银棱平脱秘瓷碗,则是目前发现的最早的金银装饰瓷器。

○八棱净水瓶