丝绸服饰

中国丝绸织物工艺发展的鼎盛时期在唐代,无论是产量、品种还是工艺、质量都堪称世界之最。据赵丰《唐代丝绸与丝绸之路》一书估计,唐代人口高峰在天宝年间,天宝十四年(755年)全国8914709户,52919309人,当时仅课丁户的产丝量即为8484吨,人均耗丝量为0.16公斤(最低估计)。国内唐代丝绸考古重大发现有甘肃敦煌藏经洞、新疆吐鲁番阿斯塔那墓、青海都兰热水墓群和陕西法门寺,而以法门寺出土意义最大,它数量最大,品种多,工艺精湛,记载明确且涉及大唐各个时期,堪称划时代的重大发现。

法门寺地宫出土丝织品逾千件,据《物帐碑》记载,属武则天、唐懿宗、唐僖宗、惠安皇太后、昭仪、晋国夫人等皇室帝胄供奉的就达700多件。大部分是服装和鞋帽之类的生活用品,有40多个品类。韩伟是这样分类的:

线丝类:新丝、百索线。

裙类:武后绣裙、红罗裙衣、裙衣。

衫袍类:花罗衫、花罗袍、长袖、夹可幅长袖、可幅绫披袍、谷纹披衫、缭绫浴袍。

暖子类:长夹暖子(其中有锦、绮、金锦、金褐、银褐龙纹绮、辟邪绮、织成绫、白 ,红络

,红络 )。

)。

下盖类:下盖、夹缬下盖。

披帛类:可幅臂钩、可幅勒腕子、方帛子、缭绫食帛。

罩 类:缭绫影罩、赭黄熟绿绫床罩、红异纹绫夹罩。

被褡席褥类:被褡、锦席褥、八尺踏床锦床褥。

帽巾类:绣幞、花罗夹幞头、绘罗单幞头,花罗夹帽子、巾子。

鞋袜类:绮线绫长袎袜、蹙金鞋、紫靸鞋、靴(带毡)。

手巾类:折皂手巾、白异纹绫手巾、绣帕、揩齿布。

枕绮类:赭黄罗绮枕、绯罗香绮。

佛衣类:袈裟、金袈裟、毳纳佛衣。

其他类:红绣案裙、红锦袋。

毳纳佛衣,是用鸟羽所织之衣,多为依真言宗之法作加持祈祷的真言师所服。这是唐代皇帝笃信密教的一个证据。金袈裟是用金缕织成,乃佛家秘宝,珍贵之至。《物帐碑》所见者多为常服佛衣,乃宗教实用物。织物中还发现了揩齿布,即使在千年后的今天也未必如此讲究,以布蘸盐或药揩齿,可见当时对口腔卫生的重视程度以及对佛陀的崇敬程度。

从织物类别上看,包括锦、绫、罗、绢、缣、纱、绮和绣。王亚蓉对此做了初步研究,下面介绍几种重要的丝织物。

○绣花丝绸残件

叶金纱 每平方厘米经线56根,纬线22根,厚0.056毫米,织造均匀,孔隙清晰。

畦纹绢 每平方厘米经线28根,纬线33根,厚0.2毫米。

褐色交棱畦纹绢 每平方厘米经线44根,纬线62根,厚0.07毫米,织物表面有如田垄的纬面起伏。

土红色光绫 每平方厘米经线74根,纬线28根,厚0.05毫米,表面平滑如纸,“缭绫”是当时的高级织物。

皂色提花罗 每平方厘米经线64根,纬线20根,厚0.08毫米。

地宫里一个腐朽的白藤箱内堆积的丝绸衣物有23厘米厚,780多层,估计展开后面积可达400多平方米,他日若用高科技手段复原,再现当年风采和神韵,可以肯定,大唐丝绸品类无不包罗其中。

这批丝绸体现新工艺的有印花贴金、描金、捻金、织金等品类,尤以菱纹织金锦工艺反映了唐代工艺的最高水平,其代表当属唐代丝织物中的佼佼者——“缭绫”。可惜目前尚未整理出来。研究认为夹金织物与中西亚文化有着密切的联系。《北史·何稠传》记载:“波斯尝献金线锦袍,组织殊丽,上命稠为之,稠锦成,逾所献者。”这就是说,北朝时中国不但已经能够生产金线锦袍,而且已经超过了波斯。

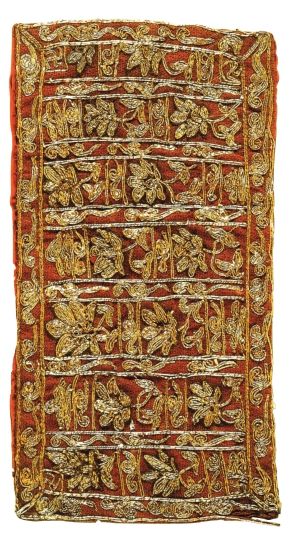

特别值得一提的是,出土于地宫中室汉白玉灵帐后面捧真身菩萨座下的蹙金锦绣品最为名贵。

丝织物夹金织、绣最早见于汉代的史籍,《三国志》亦有记载,但一直未见过实物。其捻金线平均直径为0.1毫米,最细处仅0.06毫米,比头发丝还细,每米金丝线上绕金箔3000捻回,就是科技水平高的近现代也不可企及,堪称古今一绝。古史书提及过,唐诗中亦有“蹙金绣”“盘金线”之说,此次出土令中国考古学界、史学界和丝绸界大开眼界。如:为捧真身菩萨供奉的五件小蹙金绣衣物。

绛红罗地蹙金绣半臂一件 是唐代仕女穿的半袖上衣,颈、袖饰捻金线盘钉绣折枝花,花蕊钉珠一颗,宛然有光;以折枝花作菱形散点排列,花朵的排列意向与花的枝条的排列意向呈交叉流动之态,寓活泼大方于一定秩序之中,堪称花纹图案组织中之佳作。蹙金绣的边缘部位多以流云纹组成二方连续纹样排列,有典型的装饰效果。

○绛红罗地蹙金绣半臂

袖长4.1cm

身长6.5cm

绛红罗地蹙金绣袈裟一件 四边设连续云装饰,中部界成水田格,格中绣莲花,自然风光感突出,四角饰“卍”纹。

绛红罗地蹙金绣拜垫一件 方形,以整朵大莲花团花置于整幅画面的中心位置,以小朵云纹点缀边角隅地带,是装饰艺术中独具特色的一例。中部钉绣莲花,花蕊有珠饰,四角为“卍”纹。

绛红罗地蹙金绣襕一件 饰金线满绣云纹,并以金线界出裙褶。

○绛红罗地蹙金绣拜垫

7.5cm×7.1cm

○绛红罗地蹙金绣

腰裙长16.5cm

身长7.2cm

下缘宽11.2cm

○绛红罗地蹙金绣袈裟

长11.8cm