推开朱雀门

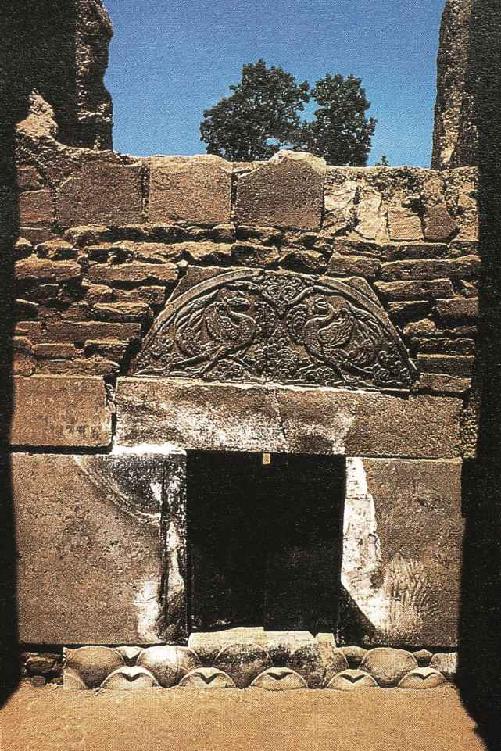

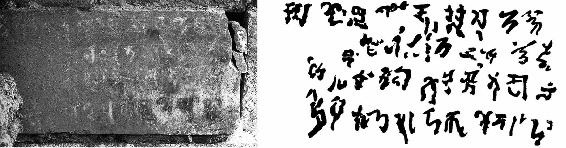

4月9日8时,工地上导链声响起。在韩伟的指挥下,党林生吊起最后两块大封门石,一个铁锁紧锁的石门露了出来。石门为双扇,中间有2厘米左右的缝隙,正面无纹,不光洁,凿痕犹在。锁的位置有3厘米的圆孔,有两个铁环镶嵌在其中,双环上套有铁锁。门扇宽约0.38米,高为0.82米,厚为0.1米。其“枢”径为0.1米,高0.3米至0.4米,放入门楣与门槛的“门臼窝”内,可以转动。上面有顶门石,由于塔基的压力,中部断裂错位。顶门石上的高浮雕朱雀门楣是大理石质,底宽1.14米,高为0.44米。朱雀张翅扬尾,口衔宝珠,双足呈舞,生动鲜明。石门下压有若干铜钱,下面是门槛石。门槛石呈条形,其上线刻云纹,每朵云上有一尊佛,十分别致。这时,西边门楣上一组怪异的文字引起了我们的注意。大家围了上去辨认:这组文字既不是汉字,也不是我国少数民族的文字,更不是拉丁文或英文。究竟是什么文字,是什么意思?为什么写在这里?在场的人谁也认不出来,也回答不了。

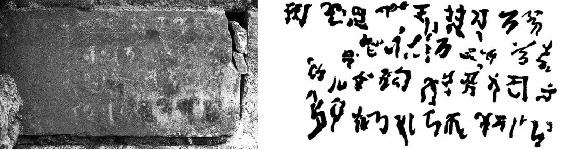

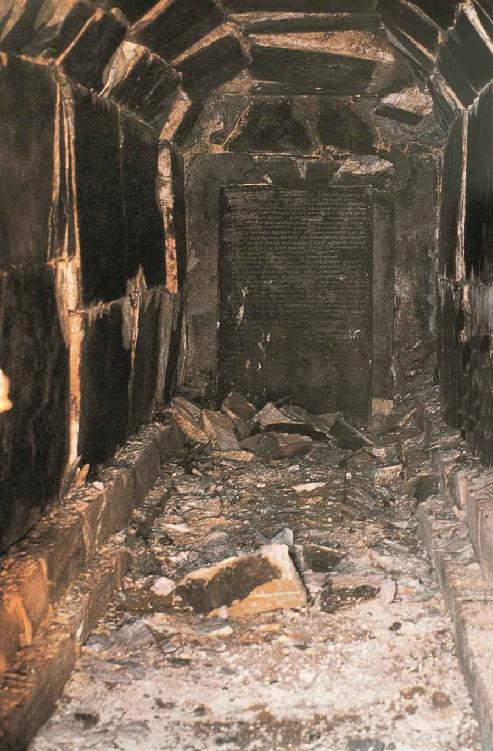

10时整,寺院澄观、净一法师等5人从大雄宝殿启动佛事到石门前,为即将开启的地宫诵经祈祷。10时15分,大门上锈蚀的铁锁被任周方用一根锯条打开,只见里边是一条约5米长的甬道,站在门口,感到一股阴冷的气流不时涌出。在韩伟的指挥下,清理组的人上上下下,在门前观看。录像、照相结束后,我第一个跨进青石门槛进到了石洞里,随后罗西章、韩伟、侯卫东、曹玮跟着进来。石洞为盝顶式结构,南高北低。壁面和地面均用青石板铺成,石板涂成黑色,石板间或以白灰浆合缝,或垫支有铸铁片。地面满是顶上跌落的碎石,碎石间夹杂有“开元通宝”铜钱。此年年秋,在拆除法门寺塔基地宫时,于此发现一唐代慧恭支提塔碑,塔门残破,青石质,长方形,高73厘米、宽55厘米、厚15厘米。铭文记载唐代高僧慧恭主持修葺岐阳法门寺佛塔,当时僧众为纪念慧恭而修支提勒铭以纪之,为进一步研究法门寺历史提供了宝贵资料。

○地宫第一道门

○地宫第一道门上的神秘文字

○慧恭支提之塔碑

清理组人员全部上到塔基地面开会,鉴于洞内情况异常,为安全起见,决定先不绘图。在搞好文字记录、录像和照相后,将洞内“开元通宝”铜钱、碎石、残瓷碗、线刻佛像石片等清理出来。清理组再一次进到里边,发现北端有两通石碑,碑后有一道石门。工作人员都进洞内观看。这时,站在上边的县佛教协会副会长、秘书长李子重十分激动,大喊一声:“韩金科扶我来!”他德高望重,又是我的恩师,我赶紧扶他下去进了洞内。

这时,清理组人员粗略地看了两遍石碑,便对现场进行了分析。甬道(隧道)呈长方形,盝顶洞室,南北长5.1米,宽1.62米,高1.62米至1.72米。韩伟等根据多年的帝陵发掘经验,认为朱雀门代表的是汉唐长安城的南门,门内就是塔下地宫,现在这个盝顶石洞是地宫的甬道,也就是隧道,其后的第二道门后应该就是地宫的主体部分。按照这个分析,清理组修改了前边对发掘部位的称谓,按地宫、甬道的顺序开始编定发掘记录。在场的人都希望,后边的地宫门越多越好,地宫越长越好。

两通石碑外面那块碑长113厘米、宽65厘米,刻字51行,满行41字,共计1700余字。此碑为《监送真身使随真身供养道具及恩赐金银衣物帐碑》,简称《物帐碑》。记载了唐懿宗、僖宗时期供奉佛骨真身的规模,包括法事参与人的姓名、职衔及供奉的时间,详载了供奉的品名、数量、重量及奉献者的姓名,特别对唐懿宗、唐僖宗、惠安皇太后、昭仪夫人、晋国夫人的供养宝器,都做了详细记载。其篇幅之长、品类之细、物主之多,为物账类所仅有。碑文如下:

监送真身使,应从重真寺随真身供养道具,及恩赐金银器物宝函等并新恩赐到金银宝器衣物等如后:重真寺将到物七件:袈裟三领,武后绣裙一腰,蹙金银线披袄子一领,水精(晶)椁子一枚,铁盝一枚。真身到内后,相次赐到物一百二十二件:银金花合(盒)二具,共重六十两。锡杖一枝,重六十两。香炉一枚,重卅二两。圆无盖香炉一副并台盖朵带,共重三百八十两。香宝子一枚,共重卌五两。金钵盂一枚,重十四两三钱。金襕袈裟三副,各五事。毳纳佛衣二事。瓷秘色碗七口,内二口银棱。瓷秘色盘子、叠(碟)子,共六枚。新丝一结。百索线一结。红绣案裙一枚。绣帕二条。镜二面。袜十量。紫靸鞋二量。绣幞十条。宝函一副,八重,并红锦袋盛:第一重真金小塔子一枚,并底衬共三段,内有银柱子一枚。第二重珷玞石函一枚,金筐宝钿真珠装。第三重真金函一枚,金筐宝钿真珠装。第四重真金花函一枚。已上计金卌七两二分,银二分半。第五重银金花作函一枚,重卌两二分。第六重素银函一枚,重卌九两三钱。第七重银金花作函一枚,重六十五两二分。第八重檀香镂金银棱装铰函一枚。银锁子及金涂子七具并钥匙、钺、链子等,共计银一十六两四钱。银金涂花菩萨一躯,重十六两。银金花供养器物共卌件、枚、双、对。内垒子一十枚,波罗子一十枚,叠(碟)子一十枚。香案子一枚,香匙一枚,香炉一副并碗子、钵盂子一枚,羹碗子一枚,匙箸一副,火箸一对,香合(盒)一具,香宝子二枚。已上计银一百七十六两三钱。真金钵盂、锡杖各一枚,共重九两三钱。乳头香山二枚,重三斤。檀香山二枚,重五斤三两。丁香山二枚,重一斤二两。沉香山二枚,重四斤二两。

○地宫甬道及 北端的石碑

新恩赐到金银宝器、衣物、席褥、幞头、巾子、靴、鞋等,共计七百五十四副、枚、领、条、具、对、顶、量、张。银金花盆一口,重一百五十五两。香囊二枚,重十五两三分。笼子一枚,重十六两半。龟一枚,重廿两。盐台一副,重十二两。结条笼子一枚,重八两三分。茶槽子、碾子、茶罗子、匙子一副七事,共重八十两。随球六枚,共重廿五两。水精(晶)枕一枚,影水精(晶)枕一枚,七孔针一,骰子一对,调达子一对,棱函子二,琉璃钵子一枚,琉璃茶碗柘(托)子一副,琉璃叠(碟)子十一枚。银棱檀香木函子一枚。花罗衫十五副,内襕七副,跨(袴)八副,各三事。花罗袍十五副,内襕八副,跨(袴)七副,各四事。长袖五副,各三事。夹可幅长袖五副,各五事。长夹暖子廿副,各三事。内五副锦,五副绮,一副金锦,一副金褐,一副银褐,一副龙纹绮,一副辟邪绮,一副织成绫,二副白,二副红络

。下盖廿副,各三事。接袎五具,可幅绫披袍五领,纹縠披衫五领,缭绫浴袍五副,各二事。缭绫影皂二条,可幅臂钩五具,可幅勒腕帛子五对。方帛子廿枚,缭绫食帛十条。织成绮线绫长袎袜卌量,蹙金鞋五量。被褡五床,每床绵二张,夹一张。锦席褥五床。九尺簟二床,八尺席三床,各四事。八尺踏床锦席褥一副二事。赭黄熟线绫床皂五条。赭黄罗绮枕二枚,绯罗香绮二枚。花罗夹幞头五十顶,绘罗单幞头五十顶,花罗夹帽子五十顶。巾子五十枚,折皂手巾一百条,白异纹绫手巾一百条,揩齿布一百枚,白异纹绫夹皂四条。白藤箱二具,玉椁子一枚,靴五量各并毡。

惠安皇太后及昭仪、晋国夫人衣,计七副:红罗裙衣二副,各五事。夹缬下盖二副,各三事。已上惠安皇太后施;裙衣一副四事,昭仪施;衣二副八事,晋国夫人施。

诸头施到银器衣物共九件:银金花菩萨一躯并真珠装,共重五十两,并银棱函盛银锁子二具,共重一两,僧澄依施;银白成香炉一枚并承铁,共重一百三两。银白成(盛)香合(盒)一具,重十五两半。已上供奉官杨复恭施;银如意一枚,重九两四钱,袈裟一副四事。已上尼弘照施;银金涂盝一枚,重卌一两,僧智英施;银如意一枚,重廿两。手炉一枚,重十二两二分。衣一副三事。已上尼明肃施。

以前都计二千四百九十九副、枚、领、张、口、具、两、钱、字等,内金银宝器、衫袍及下盖、裙衣等,计八百九十九副、枚、领、张、口、具等。金器计七十一两一钱,银器计一千五百廿七两一字。

右件金银宝器衣物道具等并真身,高品臣孙克政、臣齐询敬、库家臣刘处宏、承旨臣刘继与西头高品彭延鲁、内养冯全璋、凤翔观察留后元充及左右街僧录清澜、彦楚、首座僧澈、惟应,大师清简、云颢、惠晖、可孚、怀敬、从建、文楚、文会、师益、令真、志柔及监寺高品张敬全,当寺三纲义方、敬能、从

主持,真身院及隧道宗奭、清本、敬舒等,一一同点验,安置于塔下石道内讫,其石记于鹿项内安置。咸通十五年正月四日谨记。

金函一,重廿八两。银函一,重五十两。银阏伽瓶四只□□一两。□□□□水碗一对,共重十一两。银香炉一,重廿四两。□□盅三只,共重六两。已上遍觉大师智慧轮施。

中天竺沙门僧伽提和迎送真身到此,蒙恩赐紫归本国。兴善寺僧觉支书,凤翔监军使判官韦遂玫、张齐果迎送真身,勾当供养。真身使小判官周重晦、刘处权、吕敬权、阎彦晖、张敬章、右神策军营田兵马使孟可周、武功县百姓社头王宗、张文建、王仲真等一百廿人,各自办衣装程粮,往来舁真身佛塔。

后面那块碑长113厘米,宽481厘米。刻文47行,满行21字,共计900多字,为《大唐咸通启送岐阳真身志文》,简称《志文碑》。碑文如下:

内殿首座左右街净光大师赐紫沙门臣僧澈撰

内讲赐紫沙门臣令真书

释迦大师示灭一百一十九年,天竺有国君号无忧王,分遗形舍利,役鬼工造八万四千塔。阎浮之聚落,有逾一亿舍,即置于宗。睹彼岐阳重真寺乃其一也。元魏二年,岐守拓跋育,初启塔基,肇申供养。隋文时,郡牧李敏、唐太宗朝刺史张德亮,并继开灵趾,咸荐香花。高宗延之于洛邑。天后荐之于明堂。中宗改法门为圣朝无忧王寺,塔曰:大圣真身宝塔。肃宗虔请,严于禁中。德宗归依,延于阙下。宪宗启塔,亲奉香灯。洎武皇帝荡灭真教,毁焚具多。衔天宪者,碎殄影骨,上以塞君命,盖君子从权之道也。缘谢而隐,感兆斯来,乃有九陇山禅僧师益贡章闻于先朝,乞结坛于塔下,果获金骨,潜符圣心,以咸通十二年八月十九日得舍利于旧隧道之西北角。按旧记云:长一寸二分,上齐下折,高下不等,三面俱平,一面稍高,中有隐迹,色白如玉,少青,细密而泽,髓穴方大,上下俱通,二角有文,文并不彻。征诸古典,验以灵姿,贞规既叶于前闻,妙相克谐于瑞彩。宸襟瞩望,睿想虔思,降星使于九重,俨华筵于秘殿。十四年三月廿二日,诏供奉官李奉建,高品彭延鲁、库家齐询敬,承旨万鲁文。与左右街僧录清澜、彦楚,首座僧澈、惟应,大师重谦、云颢、慧晖等,同严香火,虔请真身。时凤翔监军使王景珣、观察判官元充,咸来护送。以四月八日御安福楼,会宰臣者辟以延伫。宸虑既劳,其倾瞩法容,先诫其庄严,继赞纪于道途,耀戈于城阙。澄神负扆,齐虑临轩。虔拜瑶函,若灵山之旧识;一瞻金骨,忆双树之曾逢。解群疑而自化尘心,攀瑞相而尽成雪涕。遂感灯摇圣影,云曳彩章。神光亘发以辉华,玄鹤群飞而率舞。太官玉食,陋缜陁最后之心;甲帐清香,笑汉武冲虚之思。古今熠耀,中外归依。而遽厌万机,将超十地。望九莲以长往,蹑五云而不归。龙图乃授于明君,凤历纂承于孝理。眷香花之法物,圣敬如新;顾函锡之清尘,遗芳尽在。克成先志,永报圣慈。爰发使臣,虔送真相。乃诏东头高品孙克政、齐询敬,库家刘处宏,承旨刘继

,西头高品彭延鲁、内养冯全璋,与左右街僧录清澜、彦楚,首座僧澈、惟应,大师清简、云颢、惠晖、可孚、怀敬、从建、文楚、文会,大德令真、志柔等,以十二月十九日,自京都护送真身来本寺。道□七夕,严奉香灯。云飘宝界之花,泣散提河之泪。以十五年正月四日,归安于塔下之石室。玉棺金箧,穷天上之庄严,蝉联龙纹,极人间之焕丽。叠六铢而斥映,积秘宝以相鲜。皇家之厚福无涯,旷劫之良因不朽。仍令高品彭延鲁、内养冯全璋,颁赐金银钱绢等,诏凤翔节度使令狐绹、监军使王景珣等充修塔寺。禅河呜咽,觉树悲凉。幢幡摇曳以交鸣,磬梵凄清而共切。想金扄之永闭,万感难裁;知妙体之常存,双空自慰。龙华三会,同为见佛之人;香列九莲,共接无生之众。芥诚可谒,愿心无穷。命纪殊功,永志于石。监寺使高品张敬全。

《志文碑》印证了法门寺佛指舍利来自佛祖释迦牟尼真身、由古印度阿育王造塔安奉的历史。佛指舍利在公元前3世纪中叶到达中国,在法门寺安奉。元魏、隋唐王朝开启供养,从此开启了几代王朝佛指舍利供养的历史。唐高祖李渊于武德元年(618年)诏改“阿育王寺”为“法门寺”,唐太宗李世民贞观五年(631年)敕命岐州刺史张德亮代王朝在法门寺“开示舍利”,以长安皇宫望云宫式样在法门寺地宫之上建塔以求“岁丰人和”,大唐王朝每隔三十年开启法门寺塔一次,前后八位皇帝六次迎奉法门寺佛指舍利入长安、洛阳皇宫供养。碑文言之凿凿。

这两块石碑运出地宫之后,孙达人来到法门寺发掘工地,认定了这两块石碑是无价之宝。他断定:“有了这两块石碑,我们就可以按图索骥,不用发愁了。千年迷宫,在人民的手里,终要再现出它的谜底来……”

这两通珍贵的石碑,被后来20多年的研究证明,这是开启法门寺塔地宫中华佛教和大唐文化宝库的两把钥匙。