径13.2cm

腹深11.2cm

圈足径12.6cm

总重883.5g

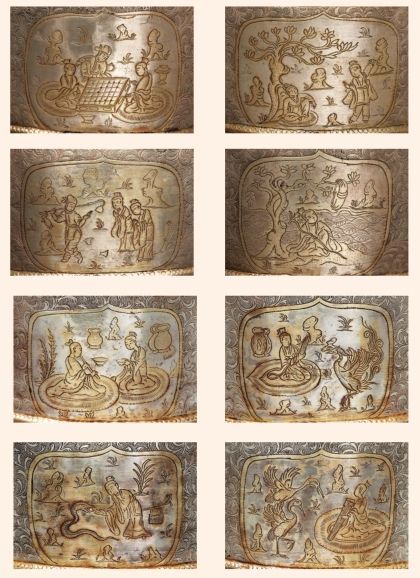

○银坛子人物画

○鎏金羯磨纹蕾纽三足架银盐台

○鎏金伎乐纹银调达子

通高11.7cm

盖口径5.6cm

杯高5.8cm

杯径5.4cm

足径6.3cm

总重149.5g

鎏金银龟盒 通体钣金,焊接成型。龟状,昂首,曲尾,四足内缩,以背甲作盖。内焊椭圆形子口架,尾与龟腹焊接,各部位纹饰与龟体相近,形象逼真,似有流动感。

系链银火箸 圆柱体,上粗下细,通体光素。顶呈宝珠形,其下有0.5厘米宽的凹槽,环鼻套嵌其中,与另一箸相连,链为银丝编成。

○鎏金银龟盒

通高13cm

长28cm

宽15cm

重820g

○系链银火箸

箸长27.6cm

上端径0.6cm

下端径0.25cm

链长10.3cm

总重76.5g

另有琉璃茶盏、茶托,共13件。

这批茶具是我国目前发现的时代最早、配套齐全、等级极高的茶具。它一方面反映了唐代高度发展的物质文明,同时也反映出高水平的精神内涵——这就是茶文化。用茶文化礼敬佛祖是唐皇的一种创举,也是一种功德,它与佛教供养中的“茶供养”相吻合,亦可见唐代皇室即以供茶赐茶为供佛施僧的高级礼遇。同时,与中唐时代士大夫茶道相比,它更多地显示了豪华富丽、奢侈繁缛的外在特征,用它来礼遇外使、怀柔大臣、供奉佛祖、皇家联谊,充分反映了“和”“敬”精神。

通观唐代饮茶器具,民间多以陶以瓷为主,而皇室贵族多用金属茶具和当时稀有的秘色瓷及琉璃茶具,这套出土茶具,是皇室宫廷茶文化的完美体现,也是大唐帝国宫廷饮茶风尚极其奢华的见证。

法门寺地宫出土的系列茶具,不仅向后人展示了辉煌的唐代宫廷茶道的独特风貌,同时也证明了陆羽在《茶经》中所推行的那种茶道在唐代的存在,它是陆羽《茶经》所创制二十四器的直接继承和发展。地宫茶具还向人们展示了陆羽茶道发展到晚唐,在形式上发生的变化:从茶罗子上细密的纱绢丝网和出土时残留的褐色粉状物来看,茶道形式从煎茶向点茶发展,这种变化表现在从炙茶、碾茶到罗茶这一过程还保留了煎茶道的原来形式,而茶末在筛罗后就有两种不同的饮用方式,或在风炉中煎煮,或在盏中冲泡,而粉状茶面更适合于点茶。因此,它向人们展示了唐代茶道主流在晚唐的变化,而当时的宫廷茶道正处于两种形式的交替阶段。

茶文化源于中国,后来才流传到日本、朝鲜等地,这个基本的历史事实本来是无可置疑的,但由于近代以来中国茶道和茶艺形式在本土衰落,使一些人对此产生了怀疑,法门寺系列茶具的出土,再次证明茶道的故乡是在中国。