等待与努力

沉默了数百年的法门寺明代真身宝塔,在它坍塌的一瞬间却显示了巨大的震撼力,它呼唤和推动着社会各界和广大人民群众延续历史、修复宝塔,更推动了省、市、县三级政府弥补“历史缺失”的行动。从1981年到1987年,维修法门寺塔形成了不可阻挡的社会潮流。我们在这个历史行动中奔走。

真身宝塔坍塌之后,抢救法门寺文物的工作一直没有停顿。陕西省、宝鸡市、扶风县文物部门曾经多次开会研究,并几次拨款维修法门寺的大殿、围墙和抢救塔上文物。但是,限于当时的文化环境和经济条件,重建宝塔的工作未能付诸实施。从1982年到1985年初,在这三年的时间里,扶风县文物部门只能做塔上文物的抢救和整理工作,等待宝塔重建的时机。县博物馆派驻法门寺的王志英与澄观法师等住寺人员带领几个工人清理了塔下坍塌废墟。塔砖无论是否残损,都一一清理,凡可成形再用者,一律存放;对于佛像、佛经、塔铃等文物,小心找寻,一一登记保护;等等。1982年3月,扶风县人民政府决定成立“扶风县法门寺文管所”,除了对寺内加强日常保护、修缮和管理外,还要求工作人员深入附近农村、田间地头,宣传动员,征集法门寺文物。

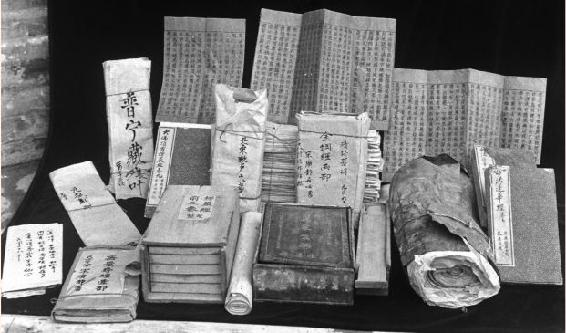

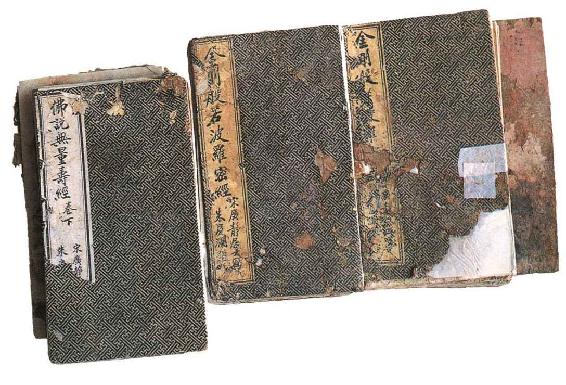

1982年,西北大学历史系与扶风县博物馆组建成立了“法门寺联合调查组”,对保存在扶风县博物馆的法门寺残塔和坍塌废墟中的文物进行了清理鉴定,并对三层以下塔体佛龛内佛像、佛经等文物主动清查撤离。至1985年6月,共清理出铜佛像48尊、石佛像1尊,南宋咸淳五年(1269年)刊刻的存世极少的《毗卢藏》16卷(残),宋代至元代间刊刻的《普宁藏》396卷(残),《秘密经》36卷(残)。这些宋元时期的藏经都是极为珍贵的历史文物,现存世已是十分稀少。特别是在这些藏经中发现有刻经题记,说明《毗卢藏》是由设在福州开元寺的雕经局雕刻的,用途是为皇帝祈寿、为文武官员祈禄位。雕刻时间始于北宋政和三年(1113年),到宋高宗绍兴十八年(1148年),由开元寺住持慧通大师了一完成(一说完成于1151年)。而《普宁藏》的题记则说明此经是专为充实法门寺、兴国寺、洪福寺的藏经而雕刻的,印经时间在元大德元年(1297年),上有施经人名字。在近700年后于法门寺发现此经,意义更是非同一般。不仅为《普宁藏》增加了新版本,也为研究法门寺提供了新资料。此外,还有1939年朱子桥手书石印《金刚般若波罗蜜多经》,宋广静手书《妙法莲华经》,刘盥训手书《金刚般若波罗蜜多经》,李秉铎手书《佛说父母恩重难报经》等。有的佛像内发现明代装藏,以木板封底,内装明刻《金刚经》、铜镜,还有珍珠、玛瑙、松石、豌豆、绿豆、大麦、谷子和棉花籽等。民国装藏的造像内填满松香屑、书写有梵文经咒的黄绸,还有金箔和一枚民国二十年有孙中山头像的银币,以铁板焊缝底部。

○塔上出土的部分佛经

○朱子桥手写石印经书

○塔上佛像

○塔上佛像

○塔上佛像身后的錾文

○塔上佛像内的佛经装藏

1982年至1983年,河北保定的冶金工业部勘探总公司对法门寺真身宝塔进行测绘,完成了宝塔东立面第一层细部详图、西立面现状图、东立面尺寸图、东立面现状图和宝塔测绘说明书。

1984年9月,国务院古籍整理规划小组“中华大藏经局”委托中国社会科学院南亚研究所研究员童玮、世界宗教研究所研究员李富华到法门寺调查研究,发表了题为《法门寺访经纪略》的专文。

在这三年多的时间里,社会各界都在关注着法门寺的重建工作,世世代代居住在法门镇的居民们,时常仰望着依然孤寂傲立天穹的半壁残塔,不断地念叨着:“咋还不见修塔哩?啥时间能修塔呀?”不断地向扶风县、法门镇政府呼吁、请愿,一句话就是:“赶快动手修塔吧!”