高2.3cm

口径20cm

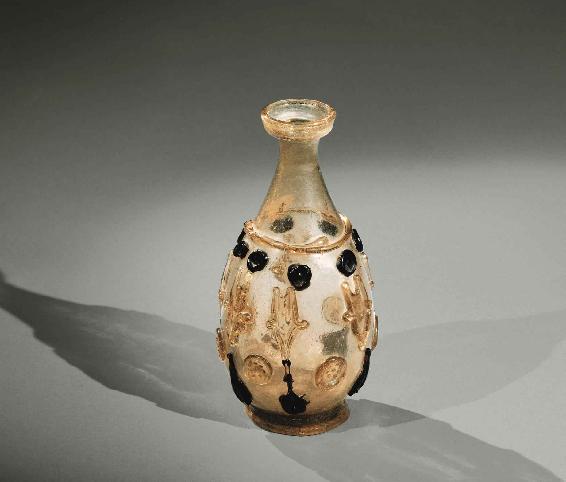

盘口细颈贴花黄琉璃瓶 盘口,细颈,鼓腹,圈足。颈下有凸棱一周,腹部纹饰为四重结构:第一层为八枚黑色琉璃饼,饼心凸出一小乳钉;第二层在瓶腹中心部位,以拉丝手法将淡黄色琉璃拉成多角形饰件,粘贴瓶壁;第三层有淡黄色琉璃乳钉饼六枚;第四层与第一层相同,只是黑色琉璃饼沿又向上拉出个尾巴,然后粘贴于瓶壁上。圈足正中有铁棒痕迹。此瓶上贴花的特点,与美国纽约大都会博物馆所藏的一件产品十分相似,与世界其他地区所藏同类器物比较,大约是八九世纪地中海东岸所产。

○盘口细颈贴花黄琉璃瓶

高21cm

口径4.7cm

腹径16cm

重405g

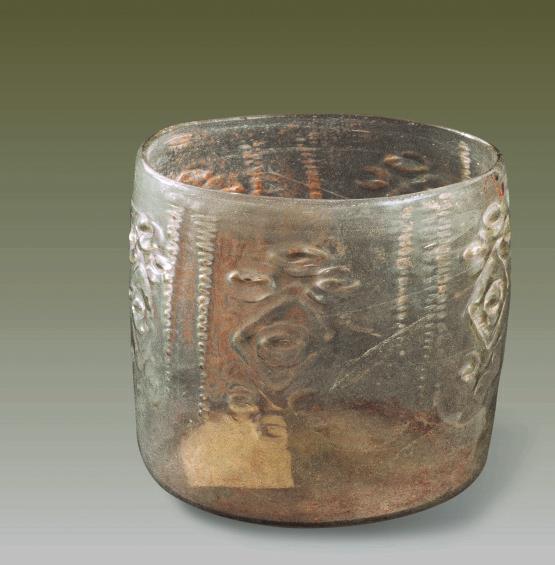

菱形双环纹直筒杯 无色透明。直口,尖唇,深腹,平底微上凸,外底有铁棒加工疤痕,稍外鼓。腹壁饰五组花纹,每组中间为菱形纹,菱形纹内饰双环纹,菱形纹上下各饰三组双环纹,两组花纹之间以两竖行扁联珠纹相隔。其纹、形为伊斯兰的琉璃器中所常见,是从罗马帝国那里继承下来的传统工艺。

另有素面无纹饰的琉璃器皿9件。有蓝色琉璃瓶1件,因残破严重,尚未修复。蓝色琉璃盘4件,其器型、颜色和大小都与同地宫出土的6件刻纹琉璃盘基本一致,可以肯定是同一琉璃产地的产品。这种素面的琉璃盘可以进一步加工成为刻纹琉璃盘,也可以作为成品使用。还有侈口圈足琉璃盘2件及茶盏茶托各1件。

这18件来自西方之国的瑰宝,展现了伊斯兰地区的历史风采,它显示了伊斯兰人承袭罗马国和波斯萨珊王朝的工艺传统,在技法、形制、纹饰、风格上形成了独特的模式。在技法上采用无模吹制成型,再剪口、折沿和圆肩等加工技术;纹饰用刻花,刀具犀利、尖细,结构自然生动;黑釉料涂于黄色琉璃,使色彩对比强烈,效果突出。其描金工艺是伊斯兰新创工艺,为世人所珍视;用缠贴琉璃条等方法装饰内外壁则是受萨珊工艺的影响。

我们认为:被唐代人称为“西方之国”所产的“琉璃”瑰宝,是伊斯兰人随大食帝国在伊朗一带的建立、东传教义入唐时的朝贡品。当时除丝绸之路外,海路已开通。海路(或海上丝绸之路)开通于公元1世纪,到晚唐时,海上交通已成为主要贸易路线,“西方之国”的琉璃器,也可能通过广州等口岸输入中国。史典记载,长安西市有售琉璃、宝石的胡商,广州成了当时海路重要经商口岸,日本商人从这里贩运琉璃等物回本国。大食帝国建于唐武德五年(622年),建立后即向中国传送物品。大食国自永徽二年(651年)至贞元十四年(798年),遣使39次,用大食国生产的物品进贡。大食人在居留的口岸广州、扬州等地有教长、宗教建筑。宗教传播促进了商业发展,同时也扩大了中西交通。可以认为,晚唐时期中国与大食等“西方之国”的交通是相当发达的。

○菱形双环纹直筒杯