钱币

地宫出土的钱币共有30余种,跨越数代,数量巨大。今分类以述其要。

秦半两 秦始皇时始造,重8克,外圆内方,是取天圆地方之意,同时也是出于便于携带或挂索的考虑。

汉五铢 使用于两汉,铸数较大,是历史上影响很大的一种货币,存世较多,流传时间长。

○秦半两

○汉五铢

○货泉

○大泉五十

○隋五铢

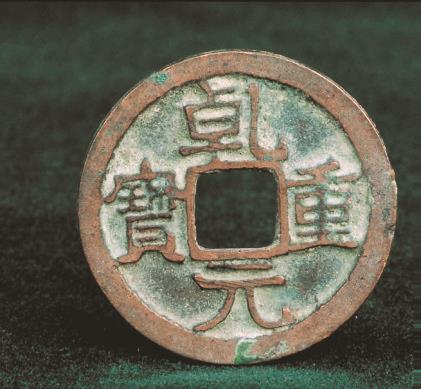

○乾元重宝

○唐开元通宝

○玳瑁开元通宝

直径2.7cm 重1.7g—2.0g

○“京”“润”“洛”等地之会昌开元通宝

货泉和大泉五十 铸于汉王莽时代,这两种存世较多,币值不等,小者2克,大者数十克。

隋五铢 铸于隋代,由于隋朝祚短,故流通时间不长,影响不大。

唐开元通宝 唐高祖武德年间废五铢而铸造,每十文重一两,字为隶体,为著名书法家欧阳询所书。开元通宝在唐290年间铸了许多版型,使用时间很长。地宫中发现的有“开元通宝”“乾元重宝”“会昌开元”等品类。

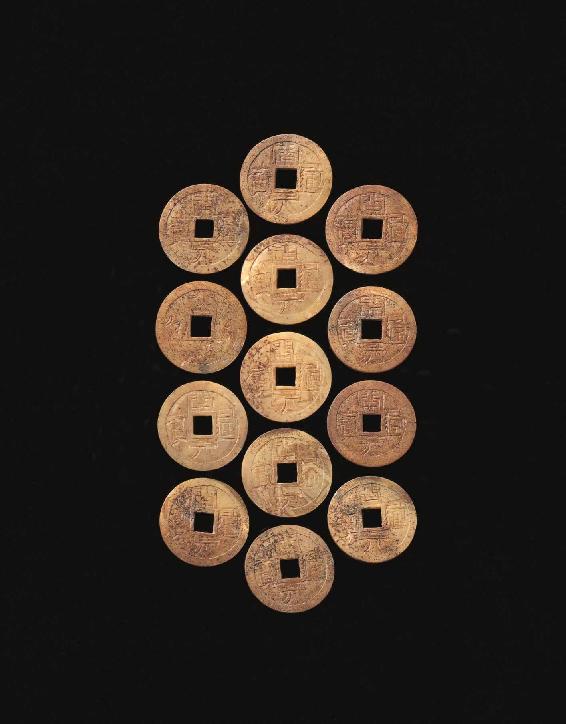

其中最为珍贵的是在地宫后室供养的素面银灯内发现的13枚极为罕见的“玳瑁开元通宝”,币材特殊,属我国考古发掘的首次发现,为稀世珍宝。

玳瑁为海龟类动物,其角质背甲可做饰物、用具。因玳瑁为奇珍异宝,是古时的皇族、贵族制作珍贵的装饰品和器具的稀有材料。因其价值极高,佛教密宗将其列为供养的七宝之一,以示虔诚。由此可见,它当是皇帝制的一种供养钱,从某种意义上讲,属冥币的范畴,具有施财、供奉、吉祥的意义。地宫供养的13枚“玳瑁开元通宝”,其大小基本一致,有内外廓,较厚,制作精良,色淡,黄中泛青似玉但不透亮,有蚌壳质感。“开元通宝”四字以刀工刻就,因采取了刀法双边平刻的手法,四字呈隆起之状,落落大方,煞是好看。这13枚“开元通宝”无任何使用磨损痕迹,其流通也从未见于史籍,其中一枚背刻有莲瓣式花纹,显然是在迎佛骨时为庄严其场面,取玳瑁的特殊含义而制作供养的。