马塞尔·普鲁斯特所著的《追忆似水年华》这部小说,就书名而言既很平实又很贴切。

这本书曾经有过两个版本的英文书名。第一个书名是《Remembrance of Things Past》(意为:往事的回忆),是此版本的译者C. K.斯科特·蒙克利夫(C. K. Scott Moncrieff)取的。这个名字并不是直译过来的,而是从莎士比亚的一首十四行诗里借用的。一方面,这个书名的确可以顺畅地将读者引入普鲁斯特作品的内容中去;可另一方面,这个名字却既不能传神般地表现出普鲁斯特对时光的痴迷,又不能充分地说明他的这部小说是对某种事物追寻的过程。普鲁斯特本人对这部书的命名非常较真儿,绞尽脑汁地把书名想了个遍——从《The Stalactite of the Past》(意为:过去的钟乳石),到《Reflections in the Patina》(意为:铜锈中的感怀),再到《Lingered Over Days》(意为:怀思往昔时日),最后到《Visit from a Past That Lingers On》(意为:重回往昔时日)。思忖这几个书名选项几个月之后,普鲁斯特最终确定了《A La Recherché du Temps Perdu》这个名字。1992年,译者D. J. 恩莱特 (D. J. Enright)为普鲁斯特的小说取了一个更直白些的英文书名《In Search of Lost Time》(《追忆似水年华》)。

在这部小说里,普鲁斯特一直在寻找时间静止状态下的那一方隐匿的空间。普鲁斯特因“现实存在物本质上不可救药的不完美”而深陷迷茫,觉得时光仿若冷水一般,无声流逝。所有的一切都随着退潮的海水一并散去。作为一位30多岁、已过而立之年的病人,除了积攒下各种病历卡、给母亲写一些自怨自艾的书信之外,普鲁斯特还没有用自己的生命之火烘烤出任何“成就的蛋糕”——此时的他怎会甘心坠入死亡的深渊。

后来,一直在追寻不朽滋味的普鲁斯特终于成了一位小说家。哮喘病让他不得不将自己关在卧室里。于是,被剥夺了现实生活的普鲁斯特用他唯一拥有的积蓄——他的记忆创造了艺术。乡愁成了为他止痛的药膏。因为“我们的生活若是奔波流浪、远走他乡,那么记忆就应该是宛若处子般静穆”。普鲁斯特深知,每当他在记忆中遗失了自己,同时也会相应地失去对时间的感知。滴答作响的时钟已经被湮没在思绪和情愫此起彼伏的绵绵细语中了。但只有在那细语中,在自己的记忆里,他才能够永远地活下去。往昔将会成为一部杰作—— 一块不朽的“蛋糕”。

这一启示让普鲁斯特深受鼓舞,并开始写作。他奋笔疾书,笔耕不辍,渐渐地沉浸在了自己书稿的深处,而只在如他所言的“当我的记忆需要帮助时”才会浮出水面。普鲁斯特把自己对记忆的信念雕琢成了一部鸿篇巨制。写成这部书,他凭的是直觉,凭的是对自己的无限崇拜与臣服以及自身特有的独特艺术手法。在他静谧得近乎沉闷的巴黎工作室里,通过专注地聆听自己感伤怀旧的大脑之声,他发现了大脑运作的奥秘。

普鲁斯特发现的是一份什么样的秘密图纸呢?说他描绘了真实环境,展现了巴黎社会全盛时期的浮光掠影等已经是老生常谈了。很多文人学者对他遣词造句的风格饶有兴趣,尤其津津乐道于他对一场又一场宴会的描述,其语句的铺陈是那般迷狂与奢侈,酷似一段段具备催眠效果的旋律。在普鲁斯特的行文中,两个句号之间的距离往往非常远(其中有一个句子竟然有356个词语那么长),而且常常以模糊不清的细节开始(如纸巾的纹理或管道里的流水声),最终以对所有事物交叉感应的综合冥想做结尾。亨利·詹姆斯本人也是写作风格细致到繁复的行家里手,可是就连他也把普鲁斯特的风格定位为“与你能想象到的最高极乐相对应的无可言状的百无聊赖”。

关于普鲁斯特辞藻华丽、艺术技艺精湛的类似评论尽管都没错,但却忽略了一点——普鲁斯特对记忆的思索是严肃且认真的。尽管普鲁斯特有他的弱点——对从句和法式蛋糕似乎有一种上瘾似的偏好,然而凭借着那些“拍岸”而来的形容词“浪花”和强烈的孤独感,他特有的直觉使自己懂得了现代神经学的一些最基本的原理。科学家们把人类的记忆分割成了一张由分子和不同脑区域构成的列表,可是却并没有意识到自己的科学成果同时也为一位离群索居的法国小说家开辟了新航道。普鲁斯特本人可能并不能永远活下去,但是他关于记忆的理论却会流芳百世,经久不衰。

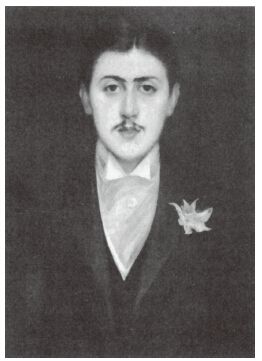

1892年,法国画家雅克-埃米尔·布兰奇(Jacques Emile Blanche)所画马塞尔·普鲁斯特