1920年,弗吉尼亚·伍尔夫写下了两本具有传统维多利亚式叙述风格的小说(那种仿佛拥有着万能上帝从上天俯视一切视角的小说)。在这之后,弗吉尼亚·伍尔夫在日记中宣布:“我终于产生了某些想法,能让新小说具有一种新形式。”她的新形式会随着我们意识的流动,在时间流逝的过程中追踪“思绪的凌空飞舞”。伍尔夫在给凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)的信中写道:“只有思想和情绪,没有杯子和餐桌。”

这种现代主义风格是一种写作视角的大逆转。她那个时代杰出的小说家——“赫伯特·乔治·威尔斯先生(Mr. Wells)、米尔顿·贝内特先生(Mr. Bennett)和约翰·高尔斯华绥先生(Mr. Galsworthy)”似乎都忽视了大脑的内部风景。伍尔夫写道:“他们看到的是工厂、乌托邦甚至是马车上的花纹和装饰布,可是却从来看不到生命,看不到人类的本性。”伍尔夫想要反转这种等级序列的倒置。她在文章中指出:“在一瞬间关注普通一天中的普通的一缕思绪的就是现代小说。”“表达这种变化多端的、未知的、不受限制的精神(无论它表现出何种反常或复杂性),尽可能地避免混杂进外部的东西,这难道不是小说家的任务吗?”

但是思绪并不是那么容易表达的东西。当伍尔夫望向自己的内心深处时,她发现的是那些飘忽不定的意识。她的思想是一股激流,每一个瞬间都会引入一阵新的情感波动。传统小说家们把思想当作静止的物体对待,与之不同,伍尔夫笔下的思想既不牢固也不确定。它“非常古怪,非常靠不住—— 一会儿在微尘遍布的道路上显现,一会儿在街边的一块报纸碎片上跃出,一会儿又在阳光下的水仙花里露头”。从任何一个给定的瞬间着眼,伍尔夫似乎都分布在千千万万个碎片之中。她的大脑枝杈们似乎很少会结合在一起。

然而,她大脑的枝杈却又的确是结合在一起的。她的思绪是由无数碎片组成的,但是却从未让她变得失魂落魄。她知道某种东西会阻止我们分崩离析,至少是在大多数时候。因此,她在日记中写道:“我按压着自己的内心,有种东西就在那里。”

伍尔夫通过艺术寻找着支撑着我们的那种东西。她找到的是自我——“最本质的东西”。尽管大脑只是带电神经细胞的集合,但伍尔夫觉得,最终还是自我让我们变得完整。尽管脆弱,但它是我们身份的源泉,是书写我们意识的原作者。如果自我不复存在,我们也不会存在。“一个人的大脑中必须要有一个整体的景象,”伍尔夫说道,“碎片是令人不堪忍受的。”

但是思绪宛如朝露般飘忽易逝,自我又将如何升腾?为什么很多时候我们感觉自己是超乎了一个支离破碎思想的集合体?伍尔夫得到的启示是,“我们”是从自己对世界稍纵即逝的阐释中浮现出来的。无论何时,只要我们感觉到了某种东西,就会自然而然地生成一个自我感受的主体,生成一个让我们形成观念的知觉器。自我就是这一主体,它就是我们依据自己的经历讲出来的故事。正如伍尔夫在她未完成的回忆录中所写的那样,“我们就是文字,我们就是音乐,我们就是那些事情本身”。

在那个时代,这是一个超现实的观念。当时的科学家们正忙着领会物质主义的力量,而解剖学则允诺会把生物的一切解释清楚。(詹姆斯·乔伊斯注意到,“当代的潮流热衷于活体解剖”。)自我只不过是物质玩的又一个把戏,只要有足够的时间和实验就会把它破解开来。但是伍尔夫知道,自我深奥得让人难寻其踪。在伍尔夫写下的现代主义小说中,她想要展露给我们的那份不可言说性犹如她的这一表述:“我们‘就像蝴蝶的翅膀……被钢铁螺栓钳制在了一起’。”如果大脑是一台机器,那么自我就是它的幻灵,是那看不到的东西。

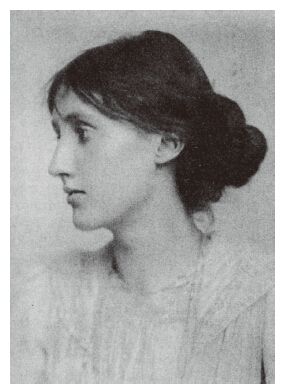

弗吉尼亚·伍尔夫的肖像照片,乔治·查尔斯·贝雷斯福德(George Charles Bereford)拍摄于1902年

几乎一个世纪以后,自我还是让人难以捉摸。神经学已经洗劫了大脑,剖析了大脑皮质,但是却没有找到我们的源头。尽管实验确证了伍尔夫许多让人惊叹的洞察——大脑是由碎片构成的,这些碎片是连接在一起的,可关于我们自身的奥秘还是一个未解之谜。如果我们想要了解自己,伍尔夫的艺术就是最具启示性的答案。