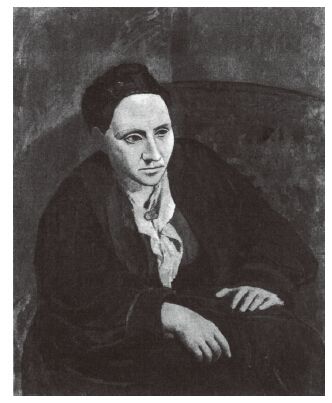

毕加索的肖像画

在威廉·詹姆斯实验室里完成了无意识写作的实验后,斯泰因开始就读于约翰霍普金斯医学院。在医学院的前两年,她一直在剖析胎儿的大脑,为神经系统复杂的成长过程做详细记录。她学会了切除脑皮层,还会在大桶有毒的福尔马林溶液中保存组织细胞。不在实验室的时候,斯泰因喜欢打拳击和抽雪茄烟。所有人都称赞她是一位极其出色的科学家。

可是就在斯泰因开始转向临床医学后,事情却变得糟糕起来。她“对临床医学一点儿都不感兴趣”。斯泰因后来写道。她承认自己“当时感觉到很无聊,真的是觉得百无聊赖”。斯泰因没有学习有机化学,也没有去背诵解剖课的笔记,而是熬夜读起了亨利·詹姆斯所著的小说。她受到现代主义刚刚发出的细语启发,开始写下自己的医学笔记,这些笔记出了名的高深莫测。[3]一位教授曾这样评论道:“不是我疯了,就是斯泰因小姐疯了。”

1903年,就在毕业前的那个学期,斯泰因搬到了巴黎。她住在了花园街27号她哥哥利奥的公寓里。利奥刚刚买下人生中的第一张塞尚的油画。“在巴黎谁都可以买画。”他告诉斯泰因,这时他才刚刚融入地方艺术圈。斯泰因马上就把这里当成了家。在《每个人的自传》(Everybody’s Autobiography)里她这样写道:“我加入了他的艺术圈子,在那里尽心尽力地做着自己的事儿,没过多久就开始写作了。”

斯泰因的早期作品受到了那些经常出入于这所公寓的艺术家们的影响。《三个女人》的创作灵感来自塞尚的一幅肖像画。接下来的一本书,《美国人的本质》则取材于她与马蒂斯的关系。但是,与斯泰因最亲近的其实是巴勃罗·毕加索。她在1938年出版的《毕加索》(Picasso)这篇文章中写道:“在这个时代,理解他的只有我一个人,因为我在文学中表达的,正是与他相同的东西。”

他们这段情谊的开始是在1905年春天,那时毕加索刚刚厌倦了自己艺术创作中的“蓝色时期”[4]。格特鲁德·斯泰因请他给自己画张肖像画。他无法拒绝这个请求。要知道,斯泰因不仅使星期六晚上的沙龙变成了吸引巴黎前卫艺术的一块磁石,更使马蒂斯、布拉克、格里斯这样的人物都经常在那里出没;除此之外,斯泰因和她哥哥利奥还是毕加索最早的赞助者。他们家里的墙上挂满了毕加索的实验作品。

毕加索在斯泰因的肖像画上投入了非同一般的精力。斯泰因日复一日地来到毕加索位于蒙马特高地的居所中。经常是他们一边聊天,毕加索一边仔细地修改铺在画布上的颜料。他们讨论艺术、哲学、威廉·詹姆斯的心理学、爱因斯坦的物理学,还有前卫艺术的一些趣闻。斯泰因给自己的自传取了一个顽皮的名字《艾丽斯自传》(Autobiography of Alice B. Toklas)。在这本书中,她这样描述了这幅画的创造过程:

自从毕加索16岁起,就从未有任何人作为他的模特。直到毕加索24岁那年之前,斯泰因也从来没有想过让谁给她画幅肖像画。两个人都不知道这次合作的结果会如何。可是,他们就这样合作了。为这幅肖像画,她做了90次模特,在这个过程中发生了很多事情……格特鲁德·斯泰因当模特时常常坐在一把宽阔破旧的扶手椅上,毕加索则常坐在一个小餐凳上作画,大大的画架立在面前,旁边还放着很多巨大的画布。斯泰因摆好姿势,毕加索在凳子上坐定——离画布非常近,在一小块棕灰色的调色板上混合出更多棕灰色之后,开始提笔创作。有那么一天,毕加索突然画出了整个头部。“我盯着你看的时候再也看不见你了。”他没好气地说。于是,那张画就定格在了那里。

格特鲁德·斯泰因肖像画,毕加索作于1906年

但是画像并没有就这样凝固。斯泰因凭借自己想象中的恋人艾丽斯·托克拉斯的视角进行了叙述,这着实是一位不可靠的叙述者。其实是在1906年秋天完成了西班牙的旅行后,毕加索才完成了头部的描绘。人们不能确知,在那里他是否看到了古代伊比利亚艺术,还有农民们饱经风霜的脸,但是他风格的骤变却是一个不争的事实。他一到巴黎,就马上开始修改斯泰因的肖像画,赋予她一种带有伪装性的肤色。她头部的透视被抹平了,这幅画甚至变得更像是塞尚给他妻子画的肖像画了,而毕加索正是在斯泰因的住所中见到那幅画的。当有人评论说肖像画看上去不像斯泰因本人时,毕加索回答道:“将来会像的。”

毕加索说的没错。在他画完斯泰因的脸后,斯泰因也开始以一种更加抽象的风格进行写作。毕加索用他的画做实验,他的艺术现已变成了为支离破碎的混乱无序所做的滔滔雄辩。如毕加索一样,斯泰因也想要把语言从“必须要说出点什么”的无形枷锁中解放出来。她宣布说,现代文学必须承认自己的局限性。没有什么真的能够被描述出来。如同颜料一样,言语并不是一面镜子。

直到斯泰因开始写作《软纽扣》几年以后,她的胆大妄为甚至超越了毕加索。她的现代主义文章披露了一簇又一簇名不符实的“肌肉组织”。她以一种睿智的口吻写道:“担忧有了难以置信的正义和相似。凡此种种累积成了一个硕大的芦笋。”对于斯泰因来说,追求“讲得通”只是一种滑稽的举动,句中最绝妙的话就数那个荒唐芦笋的比喻了。

随着《软纽扣》写作的进行,这种向“愚蠢”过渡的转变越来越夸张。当斯泰因在作品结尾给“宴会”下定义时,她的句子变得跟单纯的音节差不多了,成了现代主义的“胡言乱语”——鸡蛋耳朵狂,左右看一看。肩膀。出奇得奇怪。由于上当进来的人给下一群人下套。没有一本字典能够帮你理解这种文学中的混乱。事实上,用字典只能让事情变得更糟。

这是因为斯泰因抽象句子中所蕴含的含义全靠她言语的非现实性才能达到。她把字句重新以荒唐的新方式安排,是为了迫使我们以全新的视角来审视它,“只是读,而不回想”。如果“鸡蛋耳朵狂”很有趣,那也只是因为我们不再是逐字逐句地去理解他们了。鸡蛋不再是一个鸡蛋。因为斯泰因的写作若是会成功,这些句子的功能肯定不单单是各自单独定义的总和。除此之外,肯定还有一些其他玄妙所在,即某种超越单个字词的神秘结构。这另外的某种东西才是使《软纽扣》成为诗歌,而不仅仅是拙劣的文字堆砌的原因。

尽管人们嘲弄、讥讽斯泰因的艺术,致使她必须给出版社掏钱才能印刷自己的第一本书,可是她却从未怀疑过自己的才华。在宴会上,她喜欢将自己比喻成基督和莎士比亚。她的艺术艰难晦涩,因为太具有原创性了——在她以前没有人敢这样写作。但是斯特拉文斯基不就挺过了他引起的那场骚乱了吗?曾经不被人理解的塞尚现在不也成了艺术界的头版头条了吗?曾被人误解的基督最后不也受到了人们的拥戴吗?斯泰因后来曾吐露说:“以新的方式看问题真的很困难,一切都会突然成为阻碍——习惯、学校、日常生活、理智、日常生活所需、懒惰等,真的,一切都会突然成为阻碍,事实上这个世界上的天才很少。”