国家政权自主性的起源:社会契约还是教派冲突?

和通常的理解一样,绝对君主制的一个重要标志是高度的国家政权自主性。在这里,我们不妨将国家政权自主性定义为在没有社会精英的支持,甚至有违社会精英意愿的情况下制定并推行律法和改革的能力。多数学者都会同意,按照这种定义,普鲁士国家政权具有高度的自主性。原因何在?我的解释具有唯心主义色彩。我侧重于宗教的影响,尤其是教派冲突对(加尔文宗)王室和(信义宗)议会的影响。具体而言,受教派冲突的影响,王室与议会的财政冲突加剧,而王室可以在重要的行政岗位上任命大量加尔文主义者和“外族人”,以此绕过和削弱地方势力。我们不妨先对一直由霍亨索伦家族控制的勃兰登堡侯国及其首都柏林的历史做一番回顾。

和许多其他的德意志诸侯国一样,勃兰登堡所经历的宗教改革不止一次,而是两次。第一次是信义宗改革。[18]它始于16世纪20年代,30年代在城市中扎根,40年代获得霍亨索伦王朝的正式认可。到了70年代,正统信义宗在勃兰登堡已是根深蒂固。第二次是加尔文主义改革。[19]它始于1613年。霍亨索伦选帝侯约翰·西格斯蒙德(Johann Sigismund)在当年宣布皈依归正宗。这不仅遭到了信义宗神职人员的激烈反对,也引起了地方精英甚至一般民众的强烈不满,他们四处散发示威传单并举行抗议活动。[20]最终,约翰·西格斯蒙德被迫颁布法令,保证信义宗的宗教自由,并承诺不强迫民众改变信仰。从而,加尔文主义仍旧是少数人的信仰,基本限于王室与宫廷,在省府以外并无多少追随者。唯一的例外是以加尔文主义信仰为主的克莱韦、马克、明登(Minden)和哈尔伯施塔特等较小省份。

约翰·西格斯蒙德的继承者是乔治·威廉(George William,1619—1640年在位),这一时期的王室与议会之间关系有所缓和。这在一定程度上和归正宗宫廷布道者约翰内斯·贝吉乌斯(Johannes Bergius)有关。他的立场温和且居中;按照他的话说,他力图推动两个新教教派之间的相互宽容。[21]乔治·威廉本人也发挥了一定的作用,因为他支持议会所主张的武装中立(以及低开支)政策。

可惜后一种政策非常短命,如同霍亨索伦王室与本土贵族的和谐关系一样。霍亨索伦王朝最终被拖入了三十年战争。[22]为了逃避战乱,王室撤到了东普鲁士首都柯尼斯堡(Königsberg)。接管勃兰登堡的省督亚当·冯·施瓦岑贝格(Adam von Schwarzenburg)伯爵对民众征收重税,并将权力移至战争委员会(General War Commissary)。[23]议会对施瓦岑贝格的“绝对统治”政策极为不满,要求回到传统的“共治”(condominat)或权力共享制度。[24]

腓特烈·威廉于1640年掌权;至少在初期阶段,他的政权似乎正走向共治。这位年轻选帝侯的青少年时代基本在荷兰度过(霍亨索伦和奥兰治两家族关系密切),他支持荷兰省督腓特烈·亨利(Frederick Henry,曾经的导师、未来的岳父)与议会合作的政策。[25]从而,他上台后立刻解散了战争委员会,重建枢密院(Geheimer Rat),并任用本土贵族。[26]这位选帝侯还遵循了议会所支持的传统的武装中立政策,与瑞典人签订了停火协议,并大幅削减兵力。[27]从而,在统治初期,腓特烈·威廉试图与议会共治,避免对抗。

但时隔不久,王室与议会的关系开始急剧恶化。1643年议会(Landtag)期间即已剑拔弩张。腓特烈·威廉召见议员,希望他们为保卫王国(Landesdefension)而自愿捐献。议员们(不无道理地)反驳道,连年战乱和外敌入侵已让他们不堪重负;如要捐献,选帝侯必须正视他们的抱怨(gravamina)——共计44项。[28]腓特烈答应了议员们的大多数要求[29],唯独在一个方面不肯让步:宗教[30]。

在1652—1653年议会期间,冲突进一步加剧,且原因基本如旧。腓特烈·威廉再次为其不断扩张的军队寻求资助,这次以一般消费税为名。[31]议会再次抗议,认为这种税收没有根据,甚至“违宪”。[32]相反,他们承诺在未来六年内一次性捐献53万帝国塔勒(Reichsthaler),但前提是国王满足他们的一系列要求,包括10项宗教诉求(gravamina in puncto religionis)。[33]腓特烈·威廉对议会的要求几乎一一应许,并明确承诺“保护所有子民的信仰自由”[34]。但他迅即驳回了议会的宗教诉求,并愤怒地驳斥他们在宗教压迫和歧视方面的指控。“就履行《奥格斯堡信纲》(或《正统信义宗信纲》)而言,”他坚持认为,“毫无疑问、无可辩驳的是,它得到了完完全全、实实在在的履行;在我的子民中,没有一位被迫改变信仰。他们更没有理由抱怨自己被排除于公职或教职之外。……相反,显而易见,直到今天,相比归正宗新教教徒,信义宗信徒占据了大多数职位以及最高职位和薪俸,包括最高层委员会的委员职位。”[35]但议会并不买账。他们要求腓特烈·威廉解决他们所有的不满情绪,尤其是宗教方面的诉求,否则就中止谈判。双方最后还是达成了妥协。1653年7月,在长达两年的谈判和七次休会后,议会终于承诺捐助53万帝国塔勒。1652—1653年议会同时跻身普鲁士历史上最漫长的议会之列,也是最后一次议会。腓特烈·威廉及其继任者此后再也没有召集全体议员开过会。

此后10年,腓特烈·威廉和议会的关系每况愈下。原因依然是钱、权力和宗教。第一次北欧战争(1655—1660年)催生了一支3000人左右的永久常备军和战争委员会这个负责常备军补给的新行政机构。[36]战争委员会迅速掌控了整个勃兰登堡的赋税征收和管理,并最终削弱了贵族主导的枢密院的势力和权威。这些政策不可避免地触怒了议会,议员们指控战争委员会“把刀子架在地方宪法的喉咙上”[37]。事实远不止如此。他们还对腓特烈·威廉的宗教政策怒不可遏,因为这位选帝侯想尽办法扩张归正宗。一方面,他在所有皇室成员所在地和省府安插加尔文宗宫廷布道者(Hofprediger),在柏林建立双信仰教堂(Simultankirchen),并鼓励加尔文主义者从欧洲其他地区(尤其是苏格兰和法国)迁居至此;另一方面,他推动了信义宗和加尔文宗牧师的公开对话(Religionsgespräche),在信义宗教会的重要位置上任命立场温和且居中的牧师,并惩罚直言不讳或极端正统的信义宗教职人员,甚至将其免职。这些措施并没有违反腓特烈·威廉及之前的国王与议会签订的协议,但对教会的纯粹性和信义宗的正统地位提出了直接挑战,从而对选帝侯国的根本宪法提出了直接挑战。信义宗教士和议会进行了激烈的抗议和愤怒的指责。1662年,双方最后一次试图和解,腓特烈·威廉将勃兰登堡的加尔文宗和信义宗神学领袖召至柏林对话。但双方互不相让,和谈终告失败;原因很大程度上在于正统信义宗拒绝妥协,他们认为归正宗新教教徒根本就不是应当宽以待之的“弟兄和教友”,甚至连“严格意义上的(quatenus tales)基督徒”都算不上。其措辞确实严厉。[38]

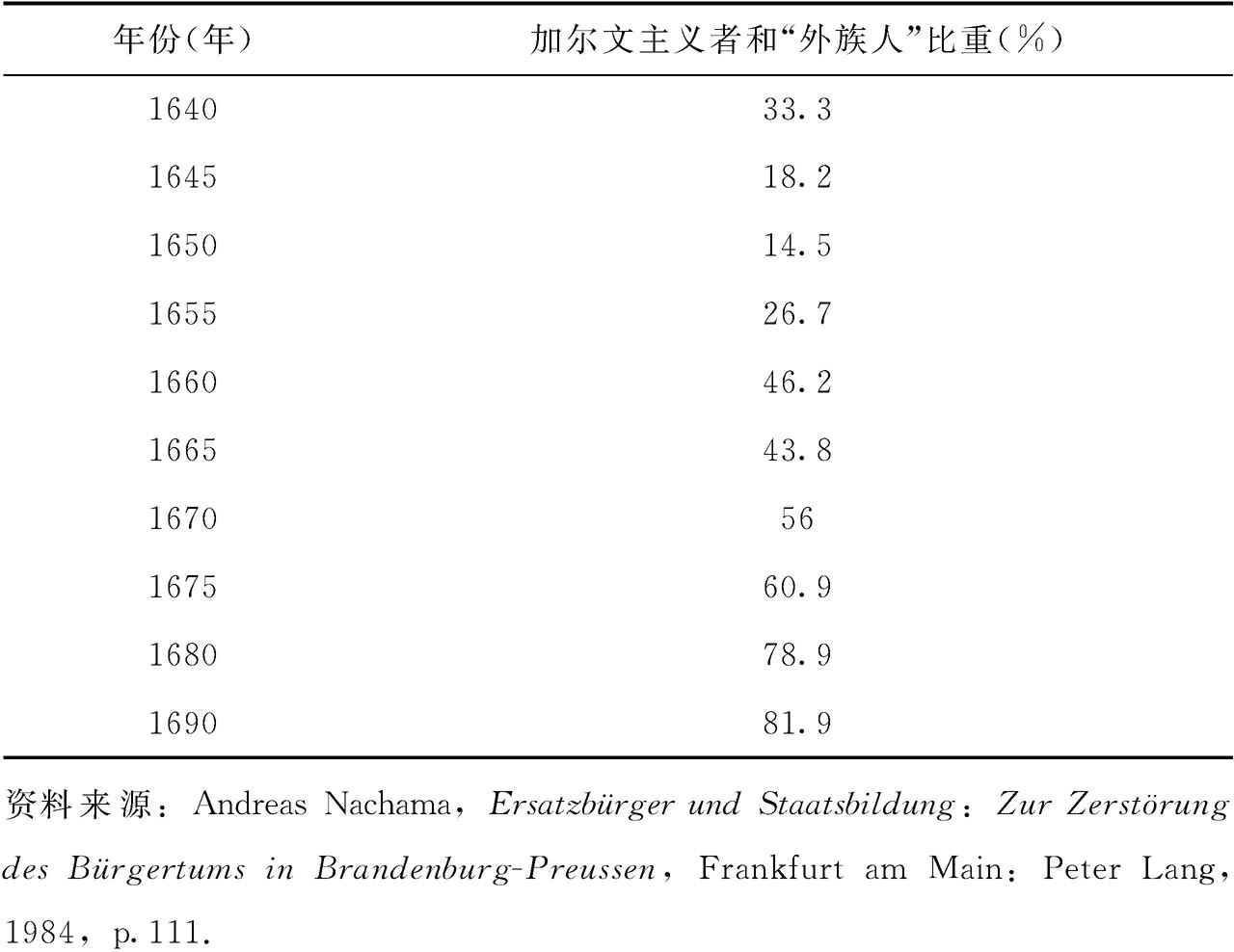

在今天看来,腓特烈·威廉与信义宗议员(不仅包括勃兰登堡的议员,还包括普鲁士王国其他地区的议员)关系的转折点显然在17世纪60年代中期。自此以后,腓特烈·威廉将行政权力转至战争委员会,并任命加尔文主义者与外族人担当要职,以削弱和避开议会和本土贵族。当然,选帝侯一直都偏向于自己教派的人。事实上,在1640—1651年任命的枢密院成员中,三分之二皆为加尔文主义者。[39]但直到60年代中期,枢密院之外的大多数高层职位仍为信义宗所掌控。然而,加尔文主义者的比重自此稳步上升。到了1675年,至少四分之三的高层职位由加尔文主义者担任,而且没有证据表明较低层职位的教派组成有任何不同。[40]这种加尔文派化趋势引起了议员的注意。例如,在1678年提交的不满诉求中,他们尖锐地抱怨国王破坏了“无论宗教,对信义宗和归正宗子民一视同仁”的承诺;宫廷管理岗位的“职位和薪俸”曾多在信义宗信徒手中,“如今却恰恰相反:大多数岗位上都是加尔文主义者”。[41]在腓特烈·威廉统治末期,一个信义宗贵族已对议会的状况做出了心酸的扼要记述:“在我们选侯国,信义宗议员们仍然有他们的信仰,不能说我们遭受了宗教压迫。但自从1614年(原文如此)约翰·西格斯蒙德选帝侯皈依加尔文宗,所谓归正宗新教教徒就在马克-勃兰登堡站稳了脚跟并不断壮大。他们控制了堂区,把持了教会法庭,占据了城市王室职位和(乡村)办事岗位的主要位置。”[42]这正是腓特烈·威廉想要得到的。在1667年的“政治遗嘱”中,这位大选帝侯明确指示自己的儿子“接受并任用你的国土上所有的归正宗子民。既然马克-勃兰登堡还没有这样的人,你就要接受其他国土上的加尔文主义者,并把他们排到信义宗信徒之前”[43]。

表2 腓特烈·威廉统治时期普鲁士王室大臣的加尔文派化

*

勃兰登堡个案使许多历史学家得出结论:腓特烈·威廉决意摧毁议会,并将绝对主义统治强加于整个霍亨索伦王朝。但这种解读与克莱韦-马克的情况不符。在那里,选帝侯和议会的关系颇为不同。[44]其中一个原因(可能是关键原因)在于克莱韦-马克的议员多为加尔文主义者,从而选帝侯和议会的关系并未因教派冲突而恶化。下文将提到,他们的关系事实上有所改善。

腓特烈·威廉与克莱韦-马克州议员的关系起初非常紧张,甚至相互敌视。选帝侯担心克莱韦-马克可能成为控制了临近的尤里希(Julich)和伯格(Berg)公国的普法茨-纽伯格公爵(Duke of Pfalz-Neuburg)的势力范围,并暗中希望占领尤里希和伯格,以削弱公爵实力。所以他坚持在克莱韦-马克驻扎军队,并要求议会承担开销。议会却不愿合作。议员们坚持,如果选帝侯不认可他们的传统“宪法和特权”[45],不撤出军队,不解除所有“外族顾问”的职务,他们就决不征税。[46]选帝侯威胁强行摊派。议会向荷兰人求援,后者允诺干涉。[47]经过几年的谈判,腓特烈·威廉终于在1649年同意了他们的要求。作为交换,议会承诺捐赠70万帝国塔勒。[48]但和约墨迹未干,议会就开始为捐赠附加更多条件[49],双方又僵持了数年。

腓特烈·威廉与议会关系的转折点出现在17世纪50年代初,也就是霍亨索伦王朝入侵尤里希和伯格之后。议会起初宣布中立,并寻求保护——这次是向皇帝寻求保护。[50]但议会中的新教教徒开始重新考虑与(天主教)皇帝的结盟。他们担心皇帝的干涉会导致对新教敬拜的镇压并出现一个天主教统治者(即纽伯格公爵)。[51]腓特烈·威廉敏锐地认识到宗教分歧的政治重要性,要求克莱韦-马克省督与议会中的新教教徒达成妥协。[52]他如愿以偿了。议会答应提供一笔小额捐赠。作为交换,腓特烈·威廉再次确认了议员们的特权。[53]与此同时,他还逮捕了议会中的天主教领袖。[54]

自此以后,腓特烈·威廉和克莱韦-马克州议会的关系逐步改善。从1655年到1660年,州议会为腓特烈·威廉在波罗的海的军事行动提供了150万帝国塔勒和2万人的军队。[55]1661年,州议会批准了一项新的立法协议(Landtagsrezeß),强化了选帝侯在征兵和任用政府官员方面的权威。[56]作为交换,腓特烈·威廉继续给予州议会很大程度的自治权和权力,包括自由集会权、征收和管理税收权,甚至自行筹募资金权。值得指出的是,这些权利和英格兰议会的权利基本类似!更为重要的是,选帝侯不仅在纸面上认可这些特权,在精神上同样如此。他没有将权力集中于省级战争委员会[57],也没有以任命外族官员来削弱州议会的权威。[58]他不需要这样做:州议会和议员已经效忠于他——并且已经是加尔文主义者。[59]

马格德堡和哈尔伯施塔特这两个在三十年战争后落入霍亨索伦家族手中的小教会亲王国情况类似。同克莱韦和马克一样,马格德堡与哈尔伯施塔特的加尔文主义者为数众多。[60]它们同克莱韦和马克的另一个相似点是都获准保留了许多传统特权和自由。[61]其原因可能在于没有教派冲突。[62]

东波美拉尼亚和东普鲁士个案证实了这一结论。[63]和勃兰登堡一样,这些省的议员多属于信义宗;另一个相似点是,他们在17世纪60年代和70年代被逐渐剥夺了政治权利。连过程都如出一辙:教派冲突恶化,双方敌意渐增,之后就是权力的集中化和省行政系统的加尔文派化。

唯物主义理论或战争中心论很难解释这些结果以及引发这些结果的事件。各省王室和议会之间的关系以及行政集中化程度千差万别。但这些差异与阶级结构、地缘政治或立法组织无关,至少关系不明显。在我看来,这些差异与教义有关。基本情况如下:在17世纪40年代以及50年代初,腓特烈·威廉在整个王国采取与议会合作的政策。在克莱韦-马克、哈尔伯施塔特和马格德堡,这一政策最终获得成功。议会持续为腓特烈·威廉捐献,腓特烈·威廉则给予议会可观的自治权和影响力。在勃兰登堡、普鲁士和波美拉尼亚,合作政策却遭遇失败。虽然选帝侯和议会在财政问题上达成一致,且往往不费周折,宗教问题却异常棘手,双方关系最终也因此而恶化。所有个案的转折点似乎都发生在1663年至1665年。自此以后,腓特烈·威廉拒绝召见这三个省的议员或与其谈判,并将权力集中于战争委员会,大量任命加尔文主义者和外族官员。

从这个角度看,国家政权自主性之谜就迎刃而解了。腓特烈·威廉的政策形成了一个新的加尔文宗精英阶层,它在观念和利益上不同于信义宗贵族和市民组成的传统精英。这些精英集中于王室所在地和霍亨索伦王朝的省府,以宫廷布道者和王室官员为核心。其中也有少量改随统治者信仰的本土人士,但以到普鲁士寻求工作或因宗教迫害逃离故土的外族人为主。这些精英在王室和宫廷的庇荫下生活。他们在王室从事行政工作,并在宫廷教堂中礼拜。这些教堂常常位于王室所在地,甚至比邻而建。他们为旧精英及其教士支持者所厌恶和迫害,这些人嫉妒他们的地位,并苛责他们的信仰。简而言之,这些精英们的一切都是王室所赐,与议会没有任何关系。在我看来,这是普鲁士国家政权的自主性如此之高的重要原因[64]:它由和普鲁士社会没有关联的人组成。这种政权在推行律法和政策时无须考虑盘根错节的精英利益,它有能力发动一场自上而下的规训革命。但这场革命的爆发要等到下一代人了。