三、甲午戰爭與左宗棠的破產

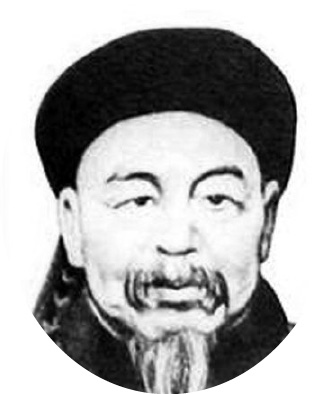

左宗棠(1812-1885)是湘軍的異數,客卿性質多於土豪,因此沒有訓練自己的民兵團體。他喜歡以諸葛亮自居──與曾國藩不同,左宗棠未能走通科舉正途。他中舉之後,三試禮部不第,於是絕意仕進,究心於地兵法,經常自比諸葛亮。他以謀士的身分為主公效勞,省去了培養自己班底的麻煩。他和駱秉章、張亮基的關係正是這種模式。駱秉章、張亮基先後擔任湖南巡撫,左是他們的得力幕僚。

駱秉章離開湖南以後,左宗棠的威望逐漸落在曾國藩之後。李鴻章訓練淮軍,更暴露了左宗棠缺乏嫡系部隊的弱點。他不能甘居人下,利用朝廷分而治之的心理,前往浙江開闢新局,但實力不足的問題仍然無法解決,只得向攻克蘇州的李鴻章借兵,才能結束浙江的戰爭。他明白難以在東南跟曾、李師徒分庭抗禮,於是自請西征。

李鴻章根本不願意去貧困的陝甘,因此左宗棠再次得到了分庭抗禮的機會。他仍然缺乏嫡系部隊,只得借用曾國藩的老湘營。西征的勝利主要依靠火器優勢和外國貸款1,因此也是洋務的延伸。海防派與塞防派的爭論,實際上就是東北亞和內亞的戰略方向之爭2。李鴻章堅信日本將來會構成更大的威脅,但當時士大夫很少有人覺得日本會比朝鮮強大多少。左宗棠的勝利延長了大清天下體系在內亞的壽命,卻把脫亞入歐的機會窗口讓給了日本。失去的領土是看得見的,失去的時間卻是看不見的。

左宗棠從西北前線返回京師後,一度入值軍機。他陶醉於自己的勝利,輕視同儕,獨斷獨行,彷彿仍然身在長沙幕府。朝廷難以忍受他的跋扈,但仍然需要他平衡李鴻章的勢力,將他派往兩江。左、李之爭一直延續到對法戰爭,劉銘傳3似乎為李鴻章贏得了局部的勝利。左宗棠這時以欽差身分駐節閩、浙,在任內去世。此後直到甲午戰爭,李鴻章權傾朝野。

左宗棠自負才略,剛愎自用,因此在延攬人才方面,不及李鴻章有聲有色。他最終無法跟李鴻章競爭,這是重要原因。除劉錦棠4鎮守甘、新特殊地區外,他部下的政治生命隨他一起結束。相反,北洋在李鴻章下臺後仍然根深蒂固。左宗棠繼承了賀長齡5的經世之學,思路酷似以前的林則徐和魏源,試圖在大清的天下體系和西方的世界體系之間折衷,多多少少保存前者的特殊地位。他的塞防理論不是單純的政策,而是這種期望的自然延伸。相反,李鴻章越來越將天下和藩屬視為最好拋棄的負擔。甲午戰爭實際上是左宗棠思想和政策的最後破產,但他像林則徐一樣幸運地早死,幾乎沒有人將責任歸到他頭上。

1左宗棠用兵新疆所花經費,主要依靠各省協餉和通過胡雪巖借洋款。借洋款的模式是「化零為整」預支各省協餉,以此作為抵押向洋行借款,再「化整為零」日後由各省從協餉中扣還。

2一八七四年春,日本以琉球船民被害為由發兵臺灣。中日和約簽署後,恭親王即領銜總理衙門上書同治帝,極言練兵、簡器、造船、籌餉為「緊要應辦事宜」,並奏請將該折下發北洋大臣及濱江沿海各省督撫,飭其詳細籌劃。之後半年,包括李鴻章、沈葆楨、左宗棠等在內的地方大員二十人共遞上相關折子六十餘件,分成海防、塞防兩派,討論國防要務。這次討論的官方結論是「海陸並舉」,但實際上塞防所獲經費始終多於海防。一八七五至一八八四年的海防總支出不過白銀三千萬兩左右,不到同一時期塞防開支八千萬兩的四成。

3劉銘傳(1836-1896),淮軍幹將,一八八四年在滬尾一役中挫敗法國艦隊,一八八五年臺灣建省後成為第一任巡撫,在臺「開山撫番」期間,不斷對原住民進行欺詐誘殺。

4劉錦棠(1844-1894),隨左宗棠剿平回亂、擊破阿古柏,一八八四年新疆建省後成為第一任巡撫。

5賀長齡(1785-1848),歷任多省督撫,以講求經世之學和多行惠政著稱。左宗棠十九歲入長沙城南書院,師從山長賀熙齡,間接受到賀熙齡兄長賀長齡的影響。