七、陰陽兩面

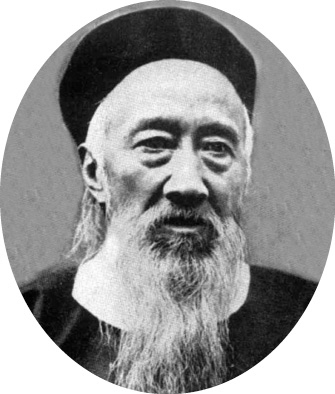

──張之洞

張之洞(1837-1909)是同治朝的清流領袖,也就是當時的公共知識分子和輿論領袖。慈禧放縱清流崛起,多多少少是為了牽制封疆大吏,但這些年輕人對自己筆桿子的力量估計過高,結果很快就煙消雲散了。張之洞是其中的異數,在清流垮臺的關鍵時刻──中法越南戰爭時期──轉型為封疆大吏,做兩廣總督1。他在地方發揮的作用其實沒有變化,仍然是分散湘、淮軍集團的勢力。從慈禧的角度看,這就是打破了她討厭的地方本位主義。因此,張之洞官運亨通、平步青雲。

戊戌變法對他是一大考驗。他依靠輿論政治起家,跟新黨有路徑相似性。新黨對他抱有相當多的期待,然而沒有將他的為人考慮進去。他和慈禧彼此非常了解2。慈禧知道他擺脫不了清流的性格,喜歡權力的感覺,勝過喜歡權力的實質。在這方面,他是李鴻章的反面。張之洞喜歡公開唱反調,實際上卻非常順服;李鴻章則經常口頭敷衍,實際上另搞一套。如果疆臣領袖是張之洞而非李鴻章,對加強朝廷的控制反而更有利。甲午以後,慈禧在各省的布局是:北方交給榮祿,擺脫了尾大不掉的李鴻章;南方讓喜歡出風頭的張之洞領先,以免出現實幹型人物。做好這些布局以後,她才從容退休。

新黨沒有看懂張之洞的陰陽兩面,以為他迎合輿論的表態都會付諸實施,結果完全落空了3。張之洞像拋棄張佩綸一樣4,輕輕鬆鬆地拋棄了他們。雖然他和新黨的關係比袁世凱深得多──楊銳5是他在朝中的代理人,袁世凱和新黨只有浮泛的社交關係,但背叛新黨的責難卻落在袁世凱一方。這種現象本身就說明:他操縱輿論的手腕比袁世凱強得多,袁世凱在士大夫階級中比較孤立。政變以後,他以宋代調和兩宮的范純仁自居6,主要是為了安撫自己的良心,實際上卻沒有做什麼事情。而光緒痛恨的榮祿7,在反對廢除光緒這方面反而比張之洞做得更多8。東南互保進一步體現了他既要名譽、又怕風險的文人性格。劉坤一歷經行伍,就不像他那樣首鼠兩端9。他在《辛丑合約》的談判中,繼續發揚清流黨喜歡高調,卻拿不出具體辦法的傳統,以致李鴻章罵他白做了多年的官,不改書生氣10。這裡的書生氣只是不切實際的意思,沒有理想主義的涵義,因為他已經很會投機取巧了。他在湖北辦理洋務,大手大腳地浪費錢財,實際成效不如周密細緻的袁世凱,但他擅長優禮士大夫,因此名譽反倒比袁世凱好。

張之洞操縱輿論的能力在他晚年產生了兩項重要成果。其一,他以士大夫領袖的資格,排除了廢科舉的障礙11。袁世凱提出同樣的建議,就遭到士大夫普遍的咒罵。因為張之洞是科舉的勝利者,提出廢科舉就沒有自私的嫌疑。袁世凱作為科舉的失敗者,就沒有這種資格。其二,他辦理新軍,強調教育水準,不像北洋只顧實際工作能力12。但這兩項成就的結果,實際上是毀滅了大清的統治基礎。

1一八八二年一月,張之洞任山西巡撫,他接受了英國傳教士李提摩太的建議,在晉開礦、興實業、辦學校。一八八四年五月末,中法戰爭一觸即發,清廷任命張之洞為戰爭關鍵處的兩廣總督。此後又長期擔任湖廣總督,兩次署理兩江總督。

2一八六三年張之洞進士及第,原本被列為二甲第一名,慈禧將他拔至一甲第三名。一八七九年,慈禧違反祖制,立載湉為帝,吏部主事吳可讀屍諫抗議。張之洞上書說慈禧此舉「本乎聖意,合乎家法」。

3一八九六年,張之洞署理兩江總督期間認識康有為。最初他籌款一千五百兩白銀支持康創辦《強學報》,其中五百兩是自己解囊,這筆錢成了《強學報》的主要經費。但康在《強學報》創刊號中刊發了不應公開的光緒廷寄,以旁註文字自吹自擂,並用「孔子卒後二千三百七十三年」的方式紀年,令張極為不滿。《強學報》只辦了三期即被張叫停。張認為康的學說「一味囈語」,於一八九八年春撰寫《勸學篇》,批駁康有為的「邪說」和頑固派官員的「迂說」,主張穩健變法。

4兩張同為清流健將時關係密切,甚至經常同往琉璃廠搜購古玩、書畫,交流鑑賞心得。張之洞調往山西後,二十年未與張佩綸見面。

5「六君子」之一、軍機章京楊銳是張之洞的門生和「坐京」。張曾在電報中告訴楊:「康與僕有隙,意甚險惡。凡敝處議論舉動,務望祕之,不可告康。」楊被抓後,張發電報懇請榮祿、王文韶、裕祿等為楊求情。

6張之洞《新舊》詩:「璿宮憂國動沾巾,朝士翻爭舊與新。門戶都忘薪膽事,調停白首范純仁。」

7戊戌政變前,慈禧親信榮祿為直隸總督兼北洋大臣,手握京畿重兵。譚嗣同登門動員袁世凱,榮祿聞訊立即報告慈禧。

8胡思敬《國聞備乘》:「戊戌訓政之後,孝欽堅欲廢立。榮祿諫不聽,請先覘四方動靜。遂密電各省督臣。劉坤一得電,約張之洞合爭。張始諾而終悔,折已發,中途追折弁回,削其名勿與。劉曰:「香濤見小事勇,見大事怯。吾老朽,何憚?」遂一人挺身獨任,電復榮祿曰:「君臣之義至重,中外之口難防,坤一所以報國者在此,所以報公者亦在此。」榮祿得坤一復電,不敢遽奏,因察知孝欽素信陰陽小數,潛遣人詣關廟祈一簽,懷之入朝。孝欽詢曰:「外省復電何如?」榮祿曰:「外電久不至,奴才亦時念之。昨詣關廟求簽不吉,問卜又不吉,頗以為憂。」孝欽曰:「其詞何如?」榮祿探懷獻之,大意云不可妄動,動則有悔,孝欽默然。既越二日,始以坤一復電進,廢立之意遂解。」

9東南互保前,張之洞一度猶豫不決,劉坤一再三去電向其陳述利害,張才下定決心。慈禧的開戰諭旨傳到上海,互保計劃的聯絡人盛宣懷致電劉坤一請示是否繼續辦理互保,劉坤一不僅命令各地電信局不准傳播諭旨,而且立即代表張向盛回電,聲稱:「敝處並未奉有宣戰諭旨,無論北事如何,總與香帥一力承擔,仍照所議辦理,斷不更易。」

10李鴻章主辛丑和議,張之洞反對合約。李詆之曰:「香濤官督撫二十年猶是書生之見。」

11一九零五年九月二日,袁世凱、張之洞奏請立停科舉,以便推廣學堂,咸趨實學。清廷詔准自一九零六年開始所有鄉會試一律停止,各省歲科考試亦即停止。

12張之洞所練的新軍,中下層軍官不少曾官費派日留學,因而遍布革命黨人。