二三、「中華民國遺民」

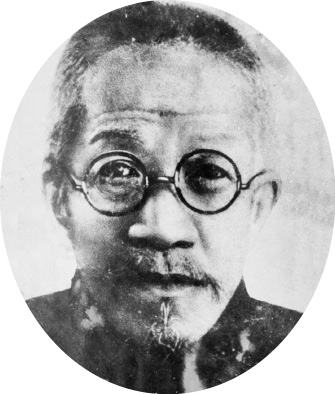

──章太炎

章太炎(1869-1936,浙江餘杭人)的「太炎」和「介石」、「精衛」一樣,代表了主人的追求。「太炎」的意思是「追隨顧炎武」,實現先烈的遺志,將華夏從「客帝」(外來政權)手中解放出來。他出身漢學世家,深明經義,企圖創造性地重新解釋《春秋》尊王攘夷之義,喚醒江東士大夫沉睡已久的羞恥心,將反客為主的敵人趕出山海關。

一八九八年,他在蘇州出版了《訄書》的第一版1。一九零零年,他在辜鴻銘痛罵的張園國會上,當眾剪下辮子,表示跟滿洲人不共戴天2。他的理論是:「自古以用異國之材為客卿,而今始有客帝。客帝者何也?曰:如滿洲之主中夏是也……共和二千七百四十一年,章炳麟曰:余自戊、己違難,與尊清者遊,而作《客帝》。飾苟且之心,棄本崇教,其違於形勢遠矣!且漢帝雖孱弱,賴其同胤,臣民猶或死之。滿洲賤族,民輕之,根於骨髓,其外視亡異歐美。故聯軍之陷宛平,民稱「順民」,朝士以分主五城,食其廩祿,伏節而死義者,亡一於漢種。非人人闒茸庸態,同異無所擇,孰甘其死?由是言之,滿洲弗逐,欲士之愛國,民之敵愾,不可得也。浸微浸削,亦終為歐美之陪隸已矣。」從這些內容看,他的排滿主義確實更接近南明志士和少年左宗棠。張園國會的議長容閎和副議長嚴復明顯比他更親近西洋的代議制理論,反而不一定非拒絕立憲君主制不可。如果說國粹就是保守,西洋就是革新,那麼章太炎就是保守派,嚴復則是革新派。如果說革命重建就是激進,和平演變就是保守,那麼章太炎就是激進派,嚴復才是保守派。什麼是保守,什麼是激進,都是要看所指對象的。不管泛泛地抬高保守、貶低激進還是相反,無非都是給不求甚解的公眾增加混亂而已。

大清的官吏和公眾一樣不求甚解,不知道這些敵對勢力當中誰最危險。好在歷史已經為他們提供了現成的選擇。祖宗的智慧看似簡單粗暴,其實恰好提供了最低成本的甄別技術:誰留辮子,誰就是順民;誰剪辮子,誰就是反賊。鑑定誰的理論更反賊,需要一定的理論水平,而且連雍正爺和乾隆爺的意見都不一致(雍正刊行《大義覺迷錄》而乾隆禁毀),普通公務員缺乏這樣的能力和興趣。容閎這種黃皮白心的香蕉人,說出的話連湘軍大老都不大聽得懂。能夠聽懂的人當中,至少三分之二是遠東口岸的基督教傳教士。章太炎的古文刻意模仿先秦,一般只讀科舉教輔書的文人都看不懂3。所以他的振振有辭,與其說是慘遭迫害,不如說是很難爭取觀眾。他一剪辮子,傳播效應立刻就不一樣了。魯迅小說中的九斤老太太和祥林嫂的鄉親們聽到天賦人權,只會聯想到添福妊犬;聽到春秋大義,只會聯想到關二爺忠義讀春秋;一聽到剪辮子,豐富的想像力就會一發而不可收拾。啊,天地會!啊,反清復明!啊,崇禎皇帝和朱三太子!啊,白盔白甲!啊,滿門抄斬!啊,攀龍附鳳!十八路反王!真命天子……。章太炎立刻變成了知名人士,同時毫不令人奇怪地在大清混不下去了,不得不東渡日本。

章太炎在日本發明了「中華民國」的概念,為革命黨人搶占了意識形態鬥爭的制高點4。大清本來以正統自居,把革命黨列為境外敵對勢力(尤其是日本)扶植的顛覆分子;經過章太炎的創造性逆襲,自己反而淪為最大的境外敵對勢力和華夏文明的宿敵。原來的顛覆分子搖身一變,反轉為大明江山和華夏文明的孤臣孽子與正統繼承人。《帝韓》和《正疆》5更進一步,巧妙地開發歷史資源和現實政治,宣稱韓國和日本才是大明正統和華夏衣冠的魂器。如果沒有東洋的避難所,文明人的子孫早已淪為茹毛飲血的蠻族。

這一擊正中江東士大夫的隱痛,讓大清吃定了啞巴虧。尤其重要的是,這種思想病毒非常容易複製。任何三家村學究和小報編輯都能廉價掌握,當成自己獨到的發明來傳播。朱舜水6本來是很不重要的邊緣人,鄭成功在吳梅村時代的名聲不比流寇強多少,現在卻像卡拉維爾角空軍基地的火箭一樣飛升,不到十年就變成了僅次於孔子的文化英雄。當然,最大的受益人肯定是革命黨。他們和日本泛亞主義者的政治軍事聯盟原本是外務省和列強監視的對象,由此昇華為一種近乎神聖的事業。

章太炎發現了輿論戰爭和中等教育人群──報刊讀者──的重要性,決定去上海租界大顯身手,引起了著名的《蘇報》案。《蘇報》的作風是簡單粗暴地侮辱滿洲人,在共同體和邊界都混沌不清的地方製造裂痕或邊界。大清如果懂得感情煉金術的奧祕,就會明白最佳策略莫過於忍氣吞聲,避免引起任何人的注意。無論如何反擊,反擊的事實本身就會加速邊界的清晰化。對方的目標不是想要吵贏,而是想要製造分裂。租界自治體本著司法獨立的原則,把大逆案變成了名譽毀謗官司7。大清因此遭到的損害,比公款資助一百家《蘇報》都要大。

章太炎再次回到日本以後,發現他釋放的思想病毒已經比自己還要強大了。「韃虜」、「華夏」與「漢奸貳臣」、「黃帝子孫」的二元對立已經深入人心,「日親滿疏」已經變成了歷史和現實的金科玉律。自古以來不動腦筋的群眾早已忘記思想病毒的發明家,以為這些思想框架都是自古以來天經地義的。大清的支持者雖然表現比建國以來的任何時代都要溫良恭儉讓,卻發現建國時期的罪孽都落到自己頭上了,無論自我澄清或是主動切割,成本都比簡單粗暴的二元對立高得多。梁啟超沒有多少理由熱愛大清,但不能忘情於大清的版圖,看清了「黃帝子孫」的理論早晚會導致帝國的解體,決定發明「中華帝國」、「中華民族」的同生態位概念,與「中華民國」、「黃帝子孫」展開競爭,從而抑制後者。雙方的支持者大戰了N個回合,總體後果對革命黨有利。有一點相當重要,你只有在理解了梁啟超的意思以後,才有可能支持(也有可能不支持)他。而章太炎的支持者根本不用理解他的意思,只需要討厭「滿洲賤種」就足夠了。

朝廷尤其沒有意識到,在陌生的新媒體世界上,自己是極少數中的極少數。他們生活在聖旨和邸報的世界裡,總覺得讀者都是戰戰兢兢的奴才。他們集中火力攻擊梁啟超「保中國不保大清」的險惡用心,生怕有人毀謗長白山時代的優良傳統和滿、蒙核心的中流砥柱作用,強調大明的腐敗邪惡和入關的順天應人,表明絕不允許第二個李鴻章出現的堅定決心,為章太炎的朋友們幫了大忙。梁啟超企圖模糊大清和中國的邊界,朝廷英明而正確地揭露了他謀朝篡位的不軌之心。然而讀者一旦相信大清和中國可以切割,就會覺得大清沒有多少存在的必要。

事情發展到這一步,章太炎本人的存在其實已經不再重要了。如果他的目的是報復揚州十日的血海深仇,任務其實已經完成。大清除非有勇氣重返長白山,否則怎麼都逃不脫他發動的思想細菌戰。無論朝廷做什麼或者不做什麼,啞巴虧都已經吃定。如果章太炎的目標只是要建立一個符合自己心意的中華民國,那就證明他一點自知之明都沒有。如果他在一九零五年的人生最高峰去世,後來的歷史進程不會發生絲毫改變。輿論領袖一旦完成了釋放思想病毒的使命,後半生的下場就會像人老珠黃的歌女一樣不值得注意8。

章太炎在一九零五年以後的政治活動,基本上就是跟他的老朋友作對9。啟蒙者的時代已經結束,財政和軍事才是以後的焦點。他在這些方面是一點都不稱職的,但他自己意識不到。他組織的黨派全都失敗了,部分原因在於他太擅長得罪同事。政治家的任務就是侍候自己討厭的人,而章太炎的特長恰好在於把朋友變成敵人。只有黎元洪受得了他,從側面證明了此君馳名遐邇的忠厚,以致章太炎本人都有點意外,表現出與其一貫做派不太相稱的感動,甚至愛屋及烏地宣稱,非湖北的女子不娶。他顯然生活在幻想的世界中,否則不至於覺得湖北女子嫁給他是一個重大的獎勵,因為他的心不在焉和不修邊幅眾所周知,不亞於任性的脾氣。他最後還是娶了「報仇雪恥之鄉」的同胞,在婚禮上都沒能分清鞋子的左右10。

袁世凱覺得章太炎既然跟革命黨鬧翻了,大概有可能擁護自己。胡瑛和許多討厭孫文的辛亥英雄禁不住袁世凱的禮賢下士,變成了帝制的支持者。章太炎一到北京,就使雙方都感到後悔。「中華民國」是章太炎的親生女兒,是他絕對不肯為任何優惠待遇犧牲的。他反對孫文一黨,跟父親討厭尋花問柳的壞女婿差不多,由於憐愛女兒的緣故,是怎麼也狠不下心讓她離婚的。袁世凱害怕放虎歸山,自己的帝國會遭到類似大清遇到的攻擊,像供養被俘的國王一樣侍候和監視他。袁世凱一死,黎元洪就派人護送他回上海。而他一旦回到局外人的位置,就恢復了敏銳的判斷力,但他已經離開了歷史的風口,不再有成千上萬的粉絲恭聽指示。黎元洪去世時,他斷言中華民國的正統從此一去不復返11。蔣介石準備抗戰時,他斷言國民黨只要上山就再也回不來了。他毀了大清的機會,但挽救不了民國,只能在餘生中自稱「中華民國遺民」,效法精神導師顧炎武和朱舜水。

他的命運在吳越士大夫當中並不特殊,南社詩人大抵是他的同類。他們是小華夏主義者,覺得梁啟超和蔣介石的建構像大清一樣邪惡,但他們自己都說不清楚,自己到底想要什麼,大明江山?華夏衣冠?還是一個歐洲意義上的新民族?他們給幼弱的民國強加了太多相互矛盾的定位,對女兒不幸的婚姻和悲慘的夭折負有極大的責任,然而如果世界上有人真愛中華民國,除了他們還能是誰呢?他們像所羅門王裁斷的嬰兒母親,因為心疼親生孩子而甘願向冒名頂替者讓步。然而世界卻沒有所羅門王的智慧,只能落得被無情地奪走了他們僅有的安慰。

1《訄書》為章太炎自編論文集,一八九九年冬在蘇州付梓,翌年七月出版,此為初刻本。後經增刪,於一九零四年在東京出版了重訂本。

2馮自由《革命逸史.張園之國會》:「(唐)才常……嘗於六月間假庚子拳匪事變人民須自行保種救國為辭,邀請滬上當代名流開大會於張園,美其名曰國會。……公推香山容閎為會長,侯官嚴復為副會長,才常為總幹事……逮開會後,首招畢永年、章炳麟二人之反對……炳麟責才常不當一面排滿一面勤王,既不承認滿清政府,又稱擁戴光緒皇帝,實屬大相矛盾,決無成事之理。因宣言脫社,割辮示絕。」

3《訄書》古奧難解,影響有限。魯迅在《關於太炎先生二三事》中回憶道:「我讀不斷,當然也看不懂,恐怕那時的青年,這樣的多得很。」

4一九零四年,孫文在美國用英語發表《中國問題之真解決》演講時,用了「中華民國」一詞的英譯:National Republic of China。一九零六年十二月二日,同盟會在東京召開紀念《民報》創刊一周年大會,孫文在演講時,第一次用漢語提出「中華民國」這個名稱。次年,章太炎在《民報》第十七號上發表〈中華民國解〉一文,引經據典,論證只有「中華民國」才是最好最恰當的國號。一九三六年,魯迅在〈關於太炎先生二三事〉中說:「至於今,唯我們的「中華民國」之稱,尚係發源於先生(指章太炎)的《中華民國解》,為巨大的紀念而已,然而知道這一重公案者,恐怕也已經不多了。」

5《訄書.帝韓第三十四》(初刻本):「吾營域攘奪於滿洲,而朝鮮猶戴其故主……今衡朝鮮,與宋、齊諸主則不異;衡諸南宋,其四維則猶在……自永曆喪亡以至庚子,二百三十有九年,諸夏之常主,自非朝鮮,抑孰有具位者乎?」

《正疆論》:「鄭氏之得臺灣也,與日本同……滿洲之盜臺灣也,與荷蘭同……以支那與日本較,則吾親支那;以日本與滿洲較,則吾寧親日本。」

6朱之瑜(1600-1682),號舜水,明末儒者,曾參與抗清活動,失敗後流亡日本,受水戶藩主德川光圀邀請講學,對後來的「水戶學」影響深遠。

7一九零三年六月,《蘇報》先後發表〈哀哉無國之民〉、〈客民篇〉、〈駁革命駁議〉、〈殺人主義〉等十幾篇言辭激烈的評論;刊登〈讀革命軍〉、〈革命軍序〉等文,極力推薦鄒容的〈革命軍〉。六月二十九日,《蘇報》又以顯著位置刊出章太炎的〈康有為與覺羅君之關係〉,文中說:「然則公理之未明,即以革命明之;舊俗之俱在,即以革命去之。革命非天雄大黃之猛劑,而實補瀉兼備之良藥矣。……載湉小丑,未辨菽麥。」此文一出,《蘇報》發行量迅速飆升。

同日,在清政府的一再要求下,租界工部局發出對章太炎、鄒容等人的拘票。領班軍機大臣奕劻的代表聯芳、上海道臺袁樹勳等清政府官員,就多次向租界提出將人犯交給清政府並處以極刑的要求;兩江總督魏光燾致信美國駐上海總領事古納,要求租界當局將章太炎、鄒容等人交給清政府。但租界方以中國政府草菅人命為由拒絕交出《蘇報》案犯,由英租界會審公廨組織額外公堂具體負責審理。

審判中,在律師的點撥下,章太炎和鄒容都極力為自己作無罪辯護。清廷對章的指控主要集中在「載湉小丑,未辨菽麥」上,稱其「詆毀聖上,呼為小丑,立心犯上,罪無可逭」,章回應說:「根據外國觀念,通常稱呼統治者私人名字,在中國有三個滿族皇帝常常被稱呼私人名字。我不明白為什麼我不可以這樣做。至於以「載湉」二字稱呼現在的皇帝,他當了皇帝後名字沒有改變,現在也不需要再改名字。」對於「小丑」一詞,他則如此解釋:「根據我的翻譯,應該是「小孩子」。」鄒容除了承認《革命軍》是自己所作外,其餘則一概不承認。經過多次庭審,一九零四年五月二十一日,會審公廨以「言語紕謬」罪判處章監禁三年,鄒兩年,自去年到案之日起算,期滿後逐出租界。

8思想病毒的力量在於自我繁殖,不斷根據環境變異。發明者的存在純屬多餘,發布標準解釋只會無用或有害。知識分子由於自戀的天性,很少有人像過氣歌星那樣行為得體。他們站在歷史的風口上,發現自己像豬一樣會飛,然後就像豬一樣忘記了自己是誰,以為風向理所當然應該由自己控制。托馬斯.潘恩在《常識》暢銷的時代,儼然像國王一樣呼風喚雨,甚至不無理由地認為,華盛頓欠了他的恩情。戰爭的風暴一旦結束,公眾就不再有興趣聽取他的政論或任何人的政論。紅人一旦喪失萬眾矚目的感覺,就會覺得全世界都對不起自己。他痛罵華盛頓忘恩負義,其實後者只是沒有理他。維吉尼亞鄉紳已經金盆洗手,退休老人頂多會跟親戚和鄉鄰來往。邱吉爾能夠容忍英國人忘恩負義──二戰即將結束時,邱吉爾在大選中落敗,美國人民的啟蒙者卻不能。貴族和遊士的德行不同,很大程度上是先天就注定的。

9一九零六年六月,章太炎出獄,孫文派人將他迎至日本,加入同盟會,主編《民報》。一九零七年三月,東京證券商鈴木五郎資助孫文一萬元,另外,日本外務省亦祕密交付他八千元。孫文急於將這筆錢帶往南洋,臨行前只交給章二千元做《民報》的經費,餘款盡數帶走。章對孫產生不滿。一九零八年十月《民報》被禁,並處以罰款,若逾期未交,章就要被罰去做苦工。此事同盟會未予救援,最後由章門弟子湊錢解決。章等人有「很大憤懣」。此後,章擬將《民報》遷往美國,要求孫予以經費上的資助,孫沒有理會,章發誓「此後不再與聞《民報》之事」。不久,孫派汪精衛來東京,計劃祕密恢復《民報》。章得知後,認為孫欺人太甚,雙方關係遂正式破裂。章重建光復會,與孫互相攻擊。

10湯國梨(1883-1980),浙江烏鎮人,能詩文,曾任吳興女校校長、神州女界協濟社編輯部部長,一九一三年與章太炎結婚。據說章太炎在婚禮上把皮鞋穿反了。

11一九二八年六月三日,黎元洪病逝,章太炎致書前國務總理李根源:「天坼天崩,哀感何極」,並在上海為其設奠,作〈祭大總統黎公文〉。不久後,章又作一輓聯:「繼大明太祖而興,玉步未更,佞冠豈能干正統;與五色國旗俱盡,鼎湖一去,譙周從此是元勳」,下署「中華民國遺民章炳麟哀輓」。

章太炎對國共在蘇聯支持下的崛起早有警惕。一九二四年冬,馮自由、居正、田桐、馬君武等聚集章家,由章領銜發出〈護黨救國函〉,與國民黨「一大」唱對臺戲。次年二月,章又組織「辛亥同志俱樂部」,同改組後的國民黨相對抗。

一九二五年十月,章在演講中說:「我們現在所要反對的,就是要反對共產黨……共產是否適合我們的國情,還在其次,現在的共產黨,並非共產黨,我們可以直接稱它「俄黨」。」

一九二六年四月,他與一些士紳在上海組織「反赤救國大聯合」,出任理事,發布宣言,指出蘇聯「假社會革命之名,行對外侵略之實」,其在歐美未能成功而轉向中國,「勾結野心之軍閥,煽惑無識之青年。」同時,他呼籲地方分治,恢復法統。黨軍北伐,章太炎站在北方一邊,指出「馮蔣二酋,同為俄屬,馮漸受創,蔣更恣睢」,「蔣中正竊據廣東,惟赤俄鮑羅廷之命是聽;昌言國民革命,須受第三國際指揮」,勸吳佩孚「將北事付之奉晉,而直軍南下以保江上,開誠布公,解除宿釁,與南省諸軍共同討赤」;勸孫傳芳出兵援鄂,「國之廢興,在此舉也」。

一九二七年南京國民政府成立,他採取不合作態度,表示「今之拔去五色旗,宣言以黨治國者,即背叛民國之賊也」。一度遭上海黨部通緝。