谁用无知的言语,使我的旨意暧昧不明。

——《圣经•旧约》

本章目的 本章说明了制造工厂中的问题会形成一个稳定的系统,并解释在这个“系统”稳定的情况下为什么提高质量是管理者的责任。

流行的传言 美国普遍流行着这么一则传言:

“质量与生产是互不相容的,你不能两个都要。”

工厂经理会告诉你,这是必须取舍的事。在他的经验中,追求质量,产量就会落后;一味地追求生产,则会牺牲质量。然而,这可能是由于他自己不了解什么是质量,以及如何追求质量的缘故。

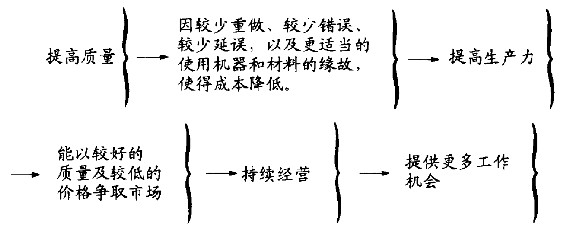

有一次,我问22位与会的生产线员工代表:“为什么质量的提高,会让生产力提高?”他们简洁有力地回答:

这个答案再好不过了。或许你会听到另一种说法:

“浪费也变得没那么多。”

对于生产线员工而言,“质量”的意义是工作绩效能令自己满意,并且以工作为荣。

质量提高了,就会把浪费在工作上与机器上的时间转为生产更好的产品与服务。之后则是一连串连锁反应:更低的成本、更有利的竞争地位、更快乐的员工,以及更多的工作机会。

1980年3月23日,东京立教大学的津田博士从美国旧金山写信给我,信里对质量与生产力的关系有很清晰的叙述:

我刚花了一年的时间,访问北半球23个国家,看了许多工厂,和无数工业家谈过。

现在的欧洲及美国对质量的成本及审计系统比较有兴趣。可是在日本,我们则很积极采用你所率先倡导的方法来提高质量……当我们提高了质量,生产力也提高了。正如你1950年的预言一样。

津田博士指的是,西方工业国家常用数字来衡量质量水平,以至于到达某一个程度,他们就满足了,因为这些数字很难令人相信进一步的提高会带来更多的经济效益。就像有人问:“我们可以把追求质量的努力降到多低,而不失去顾客呢?”这个简短的问题里,充满了许多美国管理者典型的争议,不是三言两语就可以讲清楚的。相较之下,日本人却勇往直前,直接提高,不管数字说什么。结果不但提高了生产力,降低了成本,进而攫取市场。

日本的觉醒

早在1948~1949年间,某些日本公司的管理者已经察觉到:质量的提高,自然而然地会带来生产力的提高。这一观察来自一群日本工程师,他们研究了一批从贝尔实验室转调到麦克阿瑟将军处工作的工程师所提供的质量管理文献。这些文献包括休哈特的著作《产品的经济质管》(Ecmomic Control of Quality of Manufactured Product,1931,美国质管学会1980年重印)。

结果非常令人兴奋,因为他们发现,生产力的确因变异的减小而提高了(正如休哈特书中的方法与理论所说的)。一个外来专家(即戴明本人)在1950年夏天造访日本的结果,竟使上列连锁反应变成了日本人根深蒂固的一种生活方式;自1950年7月开始,日本高层管理者的每一个会议中,黑板上都会出现这种连锁反应图(图1.1)。

图1.1 戴明的连锁反应图

日本制造业的员工跟世界各地的员工一样,都知道这样的连锁反应,也知道有缺陷的产品一旦落入顾客手中,就可能让他们失去市场、丢掉工作。

日本的管理阶层采纳了这一连锁反应的观念,从1950年开始,大家的共同目标都是“质量第一”。

少了急着要股利的贷款人和股东,这个目标便成了管理者与员工间休戚与共的一种契约。日本因为不曾发生过恶意购并或杠杆收购,经理人也对股价没那么敏感,他们很容易就以永久经营为目的。

质量提高的流程图

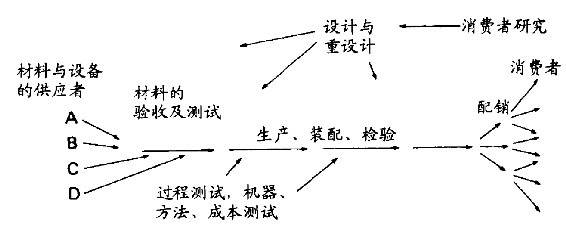

光谈质量是没有什么用的,必须付诸行动才行。图1.2的流程图就提供了一个出发点。图左进来的是材料及机器设备。而我要说,提高进料质量是非常必要的,要与你的供应商在长期及忠实互信的基础上合作,才能提高进料质量,减少成本。

消费者是生产线上最重要的部分,所以质量要针对顾客需要——不论是过去或是未来。

质量始于“意图”(intent),而且与管理阶层的决定绝对有关,这意图还必须通过工程师及其他人转化为计划、规格、测试,最后才由生产部门完成。这个原理与前述的连锁反应、图1.2流程图,以及传授给数百位工程师的各种质管技巧带动了日本的工业转型。一个新经济时代开始产生。

管理者深知,在生产线的每一阶段,他们都要担负起提高的责任。工程师知道自己的职责所在,并学会各种简单有力的统计方法,察觉产生变异的特殊原因,他们也知道继续不断提高生产过程绝对有必要。质量提高马上成了众人全力以赴的目标:

♦全公司的。所有工厂、管理阶层、工程师、生产线员工、供应商,以及每一个人。

♦举国上下的。

♦包括所有的生产及服务。如采购、产品与服务的设计与重设计、设备的使用及生产、顾客研究等。

图1.2 把整个生产过程视为一个系统

质量的提高包含了整个生产线,从进料到交货以及再设计未来产品与服务。本图在1950年8月首次用于日本箱根的“山”旅馆的高层管理会议上。如应用于服务业,来源A、B、C等可能是数据来源,或是从前站进来的工作,例如收费(百货公司中)、小费计算、存入、领出、存货进出誊写、送货单等。

谁说日本注定要贫穷。 事实上,1950年日本的净收入是负数。日本一直以来都缺乏石油、煤、铁、铜、锰,甚至木材等天然资源。尤有甚者,日本早年因生产劣级消费品而众所周知——价格便宜而低劣,但是又必须输出货物换回食品及设备。日本人领悟到,这场战争只能以质量取胜。于是,顾客成了生产线上最重要的一部分(见图1.2)。这对日本的高层管理者而言,是一项艰苦的挑战。

如果说日本这个例子极为典范,那么任何有良好管理的国家,只要有人才、能够发挥才智、找对市场,就不会贫穷。事实上,拥有丰富的天然资源并不是走向繁荣的必要条件,一个国家的财富取决于人民、管理及政府,这些都胜过天然资源。问题是,到哪里去找好的管理人才?

美国把自己的管理人才及方式输出到友好国家,是一项错误。

哪个国家最没被开发? 美国可以说是世界上最有待开发的国家。

因为大量的技术、知识都储存在数以百万的失业人口身上。各行各业中,许多人的才能未能发挥,人才误用、滥用的程度也非常惊人。

政府机关的服务也应提高

对大部分政府业务而言,他们不必去争取什么“市场”。市场固然不用争取,但政府机关仍应依法规有效而经济地提供服务,并以服务民众为目标。持续不断地提高政府服务,才会贏得大众的赞誉并保住这项服务业的就业市场,同时帮助企业界创造更多工作机会。

例1 由系统提高质量。有个工厂厂长知道生产线上出了问题,但他只会说是现场员工犯了许多错——假设他们不出错,就不会有问题。让我们提高质量,在过程中借着过去经验得来的数字,清楚地列示问题所在。

第一步是先找出检验资料来,把过去6个星期内的产品不合格率逐日用圆点标示出来(图1.3)。此操作记录图显示,在平均值上下出现的随机变化相当稳定。所以说,错误的程度及逐日变化,都是可以预测的。这是什么意思?这表示生产不合格品的“系统”相当稳定(参见第11章),所以我们必须针对“系统”采取行动,才能有所提高。这是管理者之责,单方面的期望、要求、恳求员工把工作做好是没有用的。

图1.3 每日的不合格率记录图

建立“可以接受”与“不可接受”的操作定义前后,每日的不合格率记录图。在操作定义建立前的平均不合格率为11%,建立后降为5%。(关于“操作定义”的讨论,请参见本书第9章。)

管理阶层应该做些什么?顾问们建议,依经验判断,问题可能出在工作岗位上的生产线员工和检验人员身。因为他们不能充分了解,哪些产品是合格的?哪些产品是不合格的?经理及其他两位主任最后接受了此一假设,开始着手处理。经过7个星期的尝试错误之后,他们建立了一套操作定义,用实例来说明什么是合格及不合格,并把结果张贴在人人都看得到的地方。结果不合格率居然降到5%(见图1.3及表1.1)。

表1.1 提高质量可增加生产力

| 项目 | 提高前(不合格率11%) | 提高后(不合格率5%) |

| 总成本 | 100 | 100 |

| 用来制造合格品的比例 | 89 | 95 |

| 用来制造不合格品的比例 | 11 | 5 |

成果:

•质量提高

•合格率增加了6%

•产能提升6%

•合格品的单位成本降低

•获利提高

•顾客更高兴

•每个人都更高兴

这些成果是立即可见的(在7周内),不必花额外的成本,用的是同样的员工、同样的费用,不必投资新的设备。

因此,“系统”的提高(即改进了“定义”)提高生产力。整个过程则由管理者来推动,帮助员工更有效地工作——更省力而不是更费力。

造成质量缺失的当然还可能有其他因素。例如,主管承受压力时,为了达到配额,他会忽视检验,让员工及检验员混淆了什么是“合格”的标准。

下一步骤是铲除5%的不合格品。怎么做呢?首先,我们注意到每天的不合格率仍然在5%的平均值上下呈现稳定的变化,所以必须针对整个系统进行调整。以下就是几个应该注意的方面:

•进来的材料不好用。

•有些机器无法正常运作。

•关于合格与不合格的定义,可能还有些问题。

将每一位操作员两个星期内的不合格率绘点成图,也许是个好办法。经过计算后,就可看出有一两点和其他点比较起来超出管制范围。如果真是这样,就要做个测试,看看这些人是不是需要进一步训练,或换到其他工作岗位(见第8章)。我们还要仔细观察进料是否造成了问题?机器的维护保养又如何?

生产线上共有24位员工。检验员随手拿起了眼前经过的一箱产品,检查后写下记录,再拦住另一箱继续检查。我问检验员:“你填完单以后,如何处理?”,她回答:“我把资料堆在这里,堆得太高了,再把下半叠去掉。”

“能不能把上面的一半给我?”我问道。她很高兴地给了我。

上半叠资料是最近6个星期的记录。(见图1.3,图左这些点,就是这样画出来的。)

例2 降低成本。以下是纳西华(Nashua Corporation)公司总裁康威(William E.Conway)于1981年3月在巴西旧都里约热内卢的演讲词:

纳西华公司的第一大成功始于1980年3月——在制造非碳复写纸方面提高了质量,降低了成本。

我们本来的生产过程是把含有多种化学物质的水基涂剂,涂覆在一卷移动的印刷用纸上。如果剂量恰到好处,几个月后,顾客使用该产品时,就会觉得质量均勾一致而感到满意。

涂布过程是这样的:涂布头把大约3.6磅的干澡涂剂,涂在3000平方英尺的纸上。以每分钟1100英尺的直线速度,涂在6或8英尺宽的印刷用纸卷上。技术员采取纸样并予测试,决定印记浓淡。在纸张离开涂布机时,先做一次测试,把它放在烤炉中模拟顾客的使用状况,接着再做一次測试。只要测试结果显得印记太淡或太深,操作灵便要做些调整,增减涂剂用量。为了重新设定而停机早已司空见惯,即使所费不菲。

工程师们知道涂剂的平均重量太重,却不知道该降多少才不致涂布不足。现在他们正考虑要买一个新的涂布头,价值约70万美元,可是,除了70万美元成本外,还要考虑重新装机的时间损失,以及新机器可能不及现有机器涂布均匀。

1979年8月,工厂经理请求协助。我们发现涂布头即使不做任何改变,其实也控制在相当好的统计控制范围内,涂布水准仍维持在平均水准3.6磅加减0.4磅的剂量范围。

逐一消除各项变化原因之后(由超出管制上下限的点所示),不但涂剂量降低了,质量也没变坏。1980年4月开始,涂布机已经固定到平均每3000平方英尺2.8磅(上下限为2.4磅),到3.2磅的标准。也就是说,每3000平方英尺节省了0.8磅(3.6减去2.8),以现有成本及用量而言,相当于每年节省了80万美元。

在此提醒您,先前这些人就是照着第11章所提的规则2、3去做,结果不但未能达到目的,反而增加了变化。

以“创新”提高生产过程 统计控制为“工程创新”打开了一条路。没有统计控制,生产过程就会陷于不稳定的混乱中,产生的杂音会使所有提高的努力大打折扣。达到统计控制之后,工程师及化学师开始变得勇于创新、创意十足。他们现在已让生产过程问题更容易辨识了,同时又修改了涂剂的化学成分,知道如何节省用量(每少用1/10磅,一年下来就可节省10万美元)。

工程师们提高了涂布头,使得涂布量愈来愈均匀。而且自始至终生产过程的统计控制都使涂剂量只降不升,变异愈来愈少。

低质量意味着高成本 有一家工厂深为大量不合格品所苦。我问工厂经理:“你在生产线上用了多少人进行前一站不合格品的筛选重工?”他跑去黑板,写下这里三位、那里四位等……合计共占生产线上21%的人力。

生产不合格品并不是不花钱的。有人制造这些东西,薪资还是照付。假设矫正不合格品的成本和新做的一样,薪资当中,就有42%是用在制造不合格品并修理它们上。

经理了解问题是花钱制造不合格品(及矫正)之后,立即想办法提高生产过程,让操作员更清楚新的操作方法。两个月之后,重工的成本大降。

接下来,是在持续不断的提高计划中,进一步降低不合格品的比例。重工的费用只不过是低劣质量所需付出的部分代价而已;坏质量会接踵而来,整个生产线的生产力也会跟着降低。而且总有一些不合格品出了厂,到达顾客手中。这位不高兴的顾客再把他的不愉快告诉朋友,这种效果所带来的是一笔无法预知也不可知的损失。同样,一个满意的顾客会带来金额成倍增加的效果。

根据费根堡(A.V.Feiggnbaum)的估计,现今美国产品中大约有15%~40%的制造成本都包含了许多浪费——人力的浪费、机器使用时间的浪费,以及伴随而来的没有生产效益的负担也难怪许多美制品在国内外都很难销售。

我曾为一家铁路公司工作过。研究结果显示:某大型修理厂中的技工大约要花3/4的时间等候零件。

读者只要估计一下某些美国常见的做法——如发包给最低价的得标厂商,剥夺工人以工作为荣的权利(见第2章中的第四及第十二要点),就会觉得其实费根堡博士的估计可能还算过于乐观。

单在工厂里面,处理过程所造成的损失就很惊人,有时竟可占到制造成本的5%~8%。运输过程中,还有更多损失。在零售商的货架上,更是雪上加霜。只要问问商家,就知道从卸货到货在途中,再到货架上,由于好奇顾客翻来翻去所造成的破损有多少。

更新机器设备不是办法 学会有效地使用现有设备,也会大大地提高质量及生产力。

在一些文章中,许多人把美国生产力的落后归咎于未能采用新机器或其他自动化设备(例如机器人)。这样的建议也许读来有趣,更有趣的是那些写给不懂得生产问题的人读的文章。

一位任职于某大制造公司的朋友收到如下反映信:

设计及安装新机器的整个计划,带来了一些并不怎么愉快的经历。所有这些奇妙的机器在测试时,都充分发挥了应有功能。但是一放到厂里,由我们的人操作,它就不管用了。它们不是这里有毛病,就是那里有问题,还常常停机,以致整体成本不降反升。这是因为公司内没有人事前评估过机械可能会发生的故障以及维护问题,结果我们总是卡在停工当中,不是零件不够就是根本没有,而且也没有备用生产线可用。

在工厂及办公室中安装自动化或自动记录设备同样不能解决问题。在自动化设备的展览会场上,常常都有好几千名观众希望借由自动化设备提高生产停滞问题,想用硬件很快地提高生产力。某些设备确实能提高生产力,回收成本;然而,由新机器、精巧设备及好点子所带来的整体效果,和管理阶层所能提升的生产力相比,就显得小巫见大巫了(参见第2、3章)。

如果我是银行家,我就绝对不会借钱给公司去买新设备——除非能用统计数字证明它们能有效地利用现有设备,发挥合理的产能水平,并依第2章所提的十四点经营管理要点营运,也没有第3章所说的致命恶疾与各种障碍。

服务业的质量提高

质量的提高不仅适用于产品制造或食品制造(现代统计理论源于农业研究),服务业也适用(例如旅馆、餐厅、客货运输、批发/零售业、医疗、疗养院,甚至美国邮政等等)。

事实上,大型服务业方面质量及生产力提高的最成功例子,是美国的人口普查。他们提高的不只是10年一次的人口普查,还包括了每月、每季的人口及工商调查(《劳动力月报》便是个好例子)。

第7章中谈到几个服务业的提高实例中,拉兹可所写的一节,便阐述了如何降低银行业错误的方法及成果。赫德所写的一节,则描述了美国最重要的一项服务业——“电力”采购、发电及配电等提高。一家大型的美国电力公司在他指导下,成本降低,服务也提高了,而且获利可观——上至高层管理者,下至生产线员工,再加上卡车司机——他们不但没有更辛苦,反而因工作起来更有效率而轻松愉快。

从1950年开始,日本的服务业在提高生产力方面就一直相当积极(例如日本国铁、日本电报电话会社、日本烟草专卖局、邮局等)。

日本的许多服务业都得过戴明奖。例如竹中工务店就在1979年贏得建筑营造方面的戴明奖。他们研究办公室、医院、工厂、旅馆、火车、地铁等使用者的需求,并以电脑绘图降低重绘工程图的成本。另外,在土壤、岩石、地层移动及机器设备方而,也不断地研究提高营建施工法。另一个建筑营建公司——鹿岛工务店,也在1982年获得类似的肯定。清水营建公司在1983年同享殊荣。此外,关西电力公司(业务为供应大阪、名古屋,及日本中部地区的用电,为世界上最大的电力公司)也在1984年贏得戴明奖。

单是衡量无法提高 光是衡量生产力并不会导致生产力的提高。美国每一天都有生产力的研讨会召开(通常不止一处甚至有一个永久性的生产力会议,现在又设立了美国总统生产力委员会。这些会议的目的都在于建立起生产力的衡量法。虽然说生产力的数字衡量对于逐年比较美国的生产力,以及和世界其他国家比较非常有意义。然而,知道这些数字,并不能提高生产力。生产力的衡量就好像意外事故的统计数字一样,它们只会告诉你事故发生在家里、马路上,工作场所的有几件,却不能告诉你如何降低发生次数。

令人惊讶的是,质量保证在许多地方只是一堆泛滥的数字,告诉你某种产品上个月有几种不合格品以及逐月或逐年的比较而已,充其量只告诉了管理者事情进展如何,并没有指出提高途径。

1982年1月在美国亚特兰大(Atlanta)举行的银行管理协会,有人建议每家银行设立一个办公室来衡量生产力(美国大约有1.4万家银行,这个计划就会创造1.4万个职位)。很不幸的是,“衡量”生产力不能提高生产力。

另一方面来说,对生产力进行有系统的研究,以确知某一特定活动是否与该组织目标一致、花费将有多少,对管理者是利大于弊。下面文宇取自穆德(Marvin E.Mundel)的《服务业与政府机构生产力的衡量与加强》一书便足以说明。

考虑“产出”的同时,不能不考虑它们所要达到的“目标”。让我们先分析一些实例以明白其来龙去脉。据说,美国伟大的发明家爱迪生(Thomas A.Edison)曾提出一个表决器的构想,想提高美国国会的投票程序。

他向众议院议长及参议院主席说明他的作品如何使用。依照他的想法,他会在每位众议员及参议员的椅子扶手上安装3个按钮。红色的表示“不赞成”,绿色的表示“赞成”,白色的表示“弃权”。爱迪生说,只要一开始投票,议员一按按钮,谁投什么票及得票总教都会立即显示。爱迪生很骄傲地向发言人及主席保证,他的发明既可消除点名错误,还可节省半数唱名表决时间等。

当众议院发言人及参议院主席唐突地打断他,告诉他说这种投票系统根本不需要、也没人要时,他当场怿住了。他们说,它不但无法提高参众两院的运作,也会全然搅乱了美国国会的正常运作……爱迪生眼中所认为的提高,在国会来讲根本就是另一回事。因为拉长了唱名表决时间是国会操作程序中特意安排的一部分。爱迪生的快速表决器,自然不符国会主旨。

另一个例子是某大造船厂想要提高负责“规划暨执行下水典礼小组”的绩效。他们一开始仅着眼于寄发请帖等提高。但是后来有人质疑,问题可能来自典礼本身(产出)及其目的(目标)混淆不清所致。

设立典礼策划小组的目的原在于提高与供应商及相关政府官员的公共关系。虽然典礼本身(产出)一开始确实名实相符,可是当典礼从一年办一次到几乎每个月办一次时,这种仪式就没什么意义,而且令人生厌了。

他们不再去提高规划与执行的方法,反而把方式改为只邀请少数相关人员参加——船东、船东的嘉宾们以及公司其他人士。经澄清后,筹办典礼的小组多出30人可转任其他工作,其他额外的节省也相当可观(例如安排临时坐椅的人力减少,以及典礼举行的启航时间损失减少等),公共关系也提高了。