用不灭的火把糠烧尽了。

——《圣经•路加福音》

本章目的 正是要提供一种外界观点——一副放大镜——可以称之为渊博知识体系。它提供了一组理论架构,帮助我们了解自己工作的组织。

现行的管理风格一定要转型。系统无法了解自己,因此转型必须有赖外界的观点。

第一个步骤就是个人的转型。这种转型并非连续的,它来自对渊博知识体系的了解。经过转型的个人,对于人生的意义、事件的看法,乃至人际互动,都会有崭新的认知。

一旦个人了解渊博知识体系后,就会把这种原理应用在与他人的各种关系上,同时对于自己的决定以及所属组织的转型,也会有一个判断基础。一个经过转型阶段的人将会:

•以身作则。

•善于倾听,但不妥协。

•持续教导他人。

•帮助他人扬弃现行做法与想法,并转向新的理念,而不会对过去有罪恶感。

渊博知识由4大部分组成,彼此相互关联:

对于系统的认知

有关变异的知识

知识的理论

心理学

要了解并应用渊博知识,并不需要对于上述任何一部分或全部相当精通。适用于产业界、教育界以及政府的管理十四要点,就是这种外来知识的自然应用,可以将现行的西方管理风格,转型为对整个系统最为有利的做法。

渊博知识体系的任何一个部分,都不宜单独分开,因为它们彼此相关。例如,如果缺乏变异的知识,心理学的知识也就不完整。人事管理者应该了解,所有的人都是不同的,但这并不等于说将人排等级。他也需要了解,任何人的绩效,大部分是受他所工作的系统所支配。一位心理学家只要具备红珠实验(第24章)所揭示的粗浅变异知识,就不至于会再愿意参与将人员排等级的计划。

扭曲的数据

心理学与变异理论(统计理论)交织的例子,实在不胜枚举。例如,检验员所能检查出的不合格品数量,与他所负责的工作量有关。检验员为了不至误判任何人的成果,会让在合格边缘的产品过关。我在第一部分,还提到一位检验员为保住300个人的工作,而刻意将不合格品比例压低在10%以下。同样地,教师为了不想有处罚不公的情形,会让成绩在及格边缘的学生过关。

恐惧会带来错误的数据。知道坏消息的人常常会左右为难,因此我们往往看到为了保住工作而对上司报喜不报忧。

由公司总裁所任命的委员会,只会报告总裁想听的消息。他们敢报告其他的消息吗?

每个人都可能会不经意地自抬身价。某人或许会对进行调查的人说,他看的是《纽约时报》,事实上,他今天早上才买了一份专登娱乐新闻的小报。

依据扭曲的数据所作的计算与预测,只会带来混淆、挫折与错误的决策。会计形式的绩效评量方式,将会迫使员工在过程中动手脚,以及用吹捧或不实的承诺诱骗顾客,购买他们并不需要的东西,来达到销售、利润或成本目标。

转型的领导者以及相关的管理者,必须学习个人心理、群体心理、社会心理,以及变革心理。

变异的知识,包括了解“稳定系统”(stable system),以及认知变异的特殊原因与共同原因,这些都是管理一个系统——包括人事管理——不可或缺的。本书第23章至第27章将陆续作深入的探讨。

系统

正如我们在第20章所提到的,系统是一组相依的组成部分,通过共同运作以达到该系统的目标。一个系统必须有目标,没有目标就不构成系统。系统也必须加以管理。

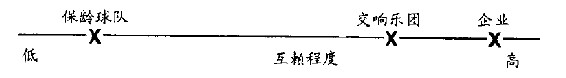

系统各部分之间的相互依赖愈高,就愈需要彼此之间的沟通与合作,而同时整体性的管理也愈重要。图21.1显示由低至高的互赖程度。

图21.1 由低至离的互赖程度

事实上,正是由于管理者未能了解各组成部分的互赖性,采用目标管理而造成了损失。虽然公司内各部门都各有职责,但其产生的效果不是相加的,而是相互影响的。某一部门为达到本身的目标而独行其是,或许会影响到另一部门的成果。德鲁克对于这一点阐述得很清楚。

乐团的默契

一个运作良好的系统,就如同一个优秀的交响乐团,每位成员并不是独自演奏,竞相争取听众的欣赏,而是要相互支援。个别来看,他们并不一定是最佳的演奏者。

因此,皇家爱乐交响乐团的140位团员,每位都要支援其他的139位团员。听众对于交响乐团的评价,并非针对耀眼的个别演奏者,而是成员彼此共同搭配的默契。指挥者如同管理者,必须促成各演奏者之间的合作,让乐团像一个系统,每位成员都相互支援。交响乐团还有其他目标,其中之一就是演奏者与指挥者都要能享受工作的乐趣。

各组成部分的义务,是将最好的贡献给系统,而不是追求本身在生产、利润、销售或其他任何竞争性指标上的极大化。某些组成部分甚至会以亏损的方式运作,以追求整个系统的最大利益。

我们在第20章中曾经提到一些例子,包括差旅部门为节省旅费,导致出差者严重丧失效率;还有采购部门为节省购料成本,却导致后阶段产生重大的损失。

所有相关人员的最大利益,才应该是人与人之间、各部门之间、工会与管理者之间、公司之间、子系统之间、国家之间的协商基础。这样,人人都可受益。

如果其中一方背弃协议,走上追求自私利益之途,那么协商的成果即使不被破坏殆尽,也会大受伤害。

关于变异的知识

生活就是变异。到处都有变异存在,不论是在人与人之间,或在产出、服务、产品之中。通过变异,我们对过程以及在其中工作的人员,可以知道些什么呢?

身为教师,有必要懂得一些变异的知识吗?海克柏(Heero Hacquebord)曾提过,他6岁大的女儿开始上学几个星期之后,有一天带回来一张老师的字条,上面写了一条坏消息,目前共考过两次试,这位小女孩两次的成绩都在平均之下。老师提醒家长要注意往后可能产生的问题。其他接到同样字条的家长都感到很担心。但愿他们能相信海克柏先生的话,也就是这种比较并没有意义,但是他们仍然担心。另外一些学生家长也接到字条,内容是你孩子这两次考试,成绩都在平均之上,请为这位天才做好准备吧。或者有的家长被告知,你孩子第一次考试的成绩在平均之上,但是第二次则落于平均之下。

这位小女孩知道了自己两次考试成绩都在平均之下,这个消息对她产生了负面的影响。她感到羞辱、自卑。她的父母把她改送到一家能培养信心的学校,才让她恢复了自信心。

万一她无法恢复呢?也许一辈子就毁了。有多少小孩有同样的遭遇,却没有获得这种正面的支援?没有人知道。

这位教师竟然没有察觉,每次考试必然有大约一半的学生成绩会在平均之上,另外一半则在平均之下。正如为某个地方的人作胆固醇检查,也约有一半的人的胆固醇值会在平均值之上。任何人对于这个事实都无从改变。

在什么情况下,数据会显示过程已达稳定状态(stable state),而且产出的分布可以预测?过程一旦进入统计控制状态(state of statistical control),就具有可界定的能力(definable capability);而不在稳定状态的过程,则没有可界定的能力,也就是产出绩效无从预测。

我们在尝试改善结果的时候,通常会犯两类错误,两者的成本都很高。我们在第25章还将会有深入的探讨,并介绍休哈特博士如何降低这两种错误所造成的损失。这两种错误是:

错误1:把源自共同原因的变异,误认为源自特殊原因而做出反应。

错误2:把源自特殊原因的变异,误认为源自共同原因而没有做出反应。

过程或许是在统计控制状态下,也可能不是。如果在统计控制状态下,则未来可能的变异将可预测,成本、绩效、质量,以及数量,也都可以预测,休哈特称这种情形为稳定状态。如果过程不稳定,则称之为不稳定状态,其绩效无法预测。

在稳定与不稳定这两种不同的状态之下,对人员的管理是完全不同的。如果分不清这两种不同的状态(领导者、监督员、教师),将会造成重大问题。

管理者需要了解各种力量的互动。因为互动有可能强化效果,也可能抵消效果。人事管理人员需要了解系统对于员工绩效的影响,最好也能认识人与人之间、团体之间、部门之间、公司之间乃至国家之间的依存与互赖。

要使用数据,先要了解不确定性的来源。由于测量也是一种过程,因此先要确定测量系统本身是否稳定。

要运用数据,也需要了解计数型研究(enumerative study)与分析型问题描述一个明确界定的群体。如抽样理论与实验设计,还有人口普查,都是属于计数型研究。另一个例子是,买卖双方需要估计货船上所载的铁矿砂中,究竟含有多少铁。

但是,对于测试或实验结果的解读,则是另一回事。这是一种预测:我们对于某一过程或程序,应该要作某种改变,还是不作改变比较好?无论选择哪一种,都涉及预测。这就是属于分析的问题,也称为推论或预测。分析性问题的目的,是针对未界定或不断改变的群体,了解其因果结构。无论是显著性检验(test of significance)、t检验(t-test)或卡方检验(chisquare),在这时都派不上用场,也就是对于预测没有帮助,无法对群体作统计推论。半个世纪以来,对假设的检验一直是了解统计推论的主要障碍。

在某次研讨会上,有人请我对渊博知识来自系统之外的说法,再讲得详细一点,他质疑,在系统内的人,难道不是对于系统现况最了解的人吗?

我的回答是,在组织内工作的人,固然知道自己在做些什么,但是却不知道如何才能做得更好。他们的尽心尽力与埋头苦干,只是将自己目前陷入的坑洞挖得更深。因为他们的努力,并不能提供来自组织外界的观点。

在此我要再次强调,系统并无法了解自己。正如同有人对于冰有深刻认识,却对水一无所知。

知识理论

知识的理论有助于我们了解,任何形式的管理都是预测。连最简单的计划——今晚如何回家——都需要基于一些预测:汽车可以发动,或者巴士或火车会正常行驶。

知识理论告诉我们,某项陈述如果在传达知识,那么在预测未来结果时,虽会有错误的风险,但却能与过去的观察完全吻合。

理性的预测有赖理论,同时把实际观察的情况与预测相比,借以对理论作有系统的修正与扩充而建构知识。

太阳依旧升起

有个故事说,农庄里有一只叫“强啼够力”(Chanticleer)的公鸡有套理论。它每天振翅高啼,接着太阳就会升起。其中的关联很清楚:它的叫声让太阳升起,因此它的重要性无可置疑。

有一次发生了差错,某天早晨它忘记啼叫,太阳却仍旧升起。它感到垂头丧气,发现自己的理论需要修订。

如果没有理论,就没有什么好修订的,也就学不到新知识。

地球如果是平的,平面欧氏几何可以完全适用,其中每一条定理与推论在本身体系内都正确无误。

但是在我们的地球上,如果把视野扩及较大型的建筑以及延伸至城市外的道路时,这个理论就失灵了。向北延展到平行线并不是等距离,而三角形的三内角和并不是180度。平面几何有必要做球面修订——结果是一种新几何。

理论•预测•新知识

扩大应用范围,会暴露出理论的不足,而有必要修订或发展新的理论。我们再次看到,如果没有理论,就没有什么好修订的;如果没有理论,经验就没有意义,没有理论,就没有疑问可提出。因此,没有理论,就没有学习。

理论是进入世界之窗。理论引领我们做出预测。没有预测,经验与范例也不能教导我们什么。未经理论的帮助以求深入了解,便抄袭一个成功的范例,有可能会造成重大损失。

任何理性的计划,无论多么简单,都会包含对状况、行为、人员绩效、程序、设备或原料的预测。

解释某项测试或实验的结果也是预测——实地应用得自测试或实验的结论或建议,将会发生什么后果?这项预测大部分必须依赖对主题的知识。只有在统计控制状态之下,统计理论才能有效预测未来的绩效。

举例来说,如果我对两种方法,甲与乙,作过测试,并得出如下结论:我将继续采用方法甲,而不改用方法乙,因为到目前为止,并没有证据显示方法乙在未来会一直表现较佳。

任何陈述如果没有包含理性的预测,就不能传递任何知识。

理论必须根据许多实例才能建立起来,但是,只要出现一个与理论不符的情况,这个理论就需要修订或甚至完全放弃。

真值是否存在

以测量或观察所定义的任何特性、状态或状况,并没有所谓真值(true value)。只要改变测量或观察程序,就会产生新的数字。

小于100的质数数目有真值存在。我们只要一一写下来,并且数一下——2,3,5,7,11,……这是资讯,不是知识。它并没有预测什么,任何人都会得到相同的数目。同样,读者目前正在阅读本书,这也是一个事实。

假设我们目前正在旅馆的会议厅内举行研讨会,那么所谓室内的人数,就没有真值了。你要把哪些人算在内?原先在室内现在在外面打电话或喝咖啡的人算不算?饭店的工作人员算不算?讲台上的人算不算?调控视听器材的人算不算?如果你改变计算的标准,就会得到不同的数字。

程序必须依目标而定。如果我们的职责是为中午会留下来的人准备午餐,那么就必须计划有几个人要在这里吃午饭。如果是要计算这个房间内所有人的总重量(是否符合消防规则),那么我们必须把室内所有的人都算在内。

一般铁砂中含铁的总量,也没有真值。为什么?只要改变抽取铁砂样本的程序,就会得到不同的含铁比例。而且重复任何一种程序,也会得到不同的数字。

在实证观察中,没有所谓“事实”。任何两种人,对于任一事件中有哪些事项是重要的,都会有不同的看法。“找出事实”这个口号有意义吗?

沟通与协调(如顾客与供应商之间、管理者与工会之间、国家之间)都需要最优化的操作性定义(operational definition)。所谓操作性定义,就是经过大家同意,而将概念转化为某种测量的程序。

下面是一个操作性定义的实例。田纳西大学诺斯维尔分校(Univereity of Tennessee at Knoxville)统计学教授雷娜可(Mary Leitnaker)博士,在教操作性定义时,采用一个简单的练习。她到杂货店买了半打动物形状的饼干,倒在教室的桌子上,然后要学生算一下有多少牛、马和猪。其中一片牛形饼干少了一条腿,她直接问学生:“这是牛吗?少了一条腿,我们还应该把它算为牛吗?”无论“是”或“否”都算对,但是学生必须知道规则。计算牛的规则改变,就会得到不同的数目。

资讯非知识

我们今天有能力与世界任何地方即时通讯,可惜速度并不足以帮助人们了解未来以及管理者的职责。我们许多人都在欺骗自己,认为需要随时更新信息,才能跟得上瞬息万变的未来。但是就算你一秒不停地看电视,或读遍每一份报纸,也不能了解未来一瞬的变化。

换句话说,资讯,无论多么完整与快速,都不是知识。知识需要时间的累积。知识源自理论;没有理论,我们就没有办法利用即时的资讯。

字典含有资讯,但是没有知识。字典很有用,我坐在书桌旁,经常会用到它,但是字典不能帮我写出一段文章,也不能评论文章。

一些个别看起来并不起眼的随机改变或随机力量,如果持续应用,可能会带来意料之外的结果与损失(参见第26章的漏斗实验)。例如:

•由工人来训练下一个工人。

•公司的管理者、产业界或政府的委员会,竭尽心力制定政策,却因没有渊博知识的导引而误入歧途。

扩大委员会的规模,并不一定会改善结果,也不是得到渊博知识的可靠方式。

由此推论得到的结果非常可怕。没错,多数人表决的投票制度能抑制独裁,但是它会提供正确的答案吗?

心理学

心理学有助于我们了解人,以及人与环境、顾客与供应商、教师与学生、管理者与属下及任何管理系统的互动。

人人都各不相同。身为一个管理者必须体察到这种差异,并且利用这种差异,让每个人的能力与性格倾向发挥到极致,然而这并非等于将人员排等级。如今产业界、教育界与政府的运作方式,却是假设每个人都相似。

各人学习的方式不间,速度也不同。例如在学习技术时,有些人采用阅读的方式,有些人采用听讲的方式,有些人采用看图(静止或动态的)的方式,还有些人则采用模仿他人的方式。

动机有内在来源与外在来源,也可能有矫枉过正的现象。

人类与生俱来有与人交往的需要,有被爱与受尊重的需要。学习是人类生而有的自然倾向,也是创新的源头。人人有享受工作乐趣的权利。良好的管理,有助于培养和维护这些先天的正面特质。

内在动机与外在动机

家庭环境的因素,可能在幼年时期就戕害了儿童的尊严与自重,并且损及他的内在动机(intrinsic motivation)。一些管理方式(例如排等级)甚至会彻底摧毁内在动机。

外在动机(extrinsic motivation)有可能间接带来正面的结果。例如,人们因工作而有金钱收入——一种外在奖励。他准时上班,穿着整洁的服装,并且发掘出自己的某些能力,所有这一切都有助于提升自尊。

虽然某些外在动机有助于建立自尊,但是如同第23章的图23.1所示,完全顺从外在动机,会导致个人的毁灭。在目前的体制之下,工作乐趣以及创新,都比不上好的排名来得重要。外在动机发展到极端,将会粉碎内在动机。

将个人、小组、部门、地区排等级,并发奖金给排名在前者,将会打击所有相关人员的士气,包括受奖者在内。

我要在此重复1987年11月8日凯乐(Norb Keller)在通用汽车公司(General Motor)所说的话:“如果通用汽车12月1日开始,把每个人的薪水加倍,绩效还是会与现在一模一样。”

他指的当然是高于维持生活水准所需的薪水,而且他所说的加薪,对象是包括公司的每一个人,而不是限于特别的一群人。事后有些朋友告诉他,他们乐于参与这项薪水加倍的实验,但是同时也承认,双倍薪水不会让他们的绩效有什么不同。

无论是小孩或大人,如果必须一直关心自己的表现,以争取好成绩和奖状,就不能享受学习的,乐趣。废除成绩制度,我们教育体制的改进会不可限量。如果必须与他人争排名,没有人能够享受工作乐趣。

矫枉过正的奖励

现行的奖励制度其实是十分矫枉过正。对于原本纯粹为乐趣和自我满足的行动或行为,发给金钱奖励或奖品,可视为矫枉过正。在这种情形之下,金钱奖励毫无意义,甚至令人有受挫之感。如果奖励来自他并不尊敬的人,更会使人感到羞耻。

为了说明矫枉过正的想法,我在这里提到欧熙尼(Joyce Orsini)博士告诉我的一个例子:有一个小孩不知基于什么理由,在每天晚餐之后会自动洗碗盘。他的母亲对这个乖小孩感到很欣慰。一天晚上,为了表达感谢,她递给他一个两角五分的硬币。然而从此之后,小孩没有再洗过任何碗盘。母亲付钱给他,改变了彼此的关系,也伤害了他的自尊。他过去洗碗盘,纯粹只是想享受为母亲做一点事的乐趣。

如果小孩在学业、音乐以及运动方面表现良好,父母或师长就以玩具和金钱作为奖赏,那么他们会学到,绩效良好就有奖赏。当长大成人,盼望有形奖励的欲望支配了他们的行动,使他们成为外在动机者,要依赖外界提供的实物才感到舒服。他们往往卖力工作去赚很多钱,然后到了中年,却会感到工作并没有意义。借由外部动机带来意义,终将会损及自尊,让人感到无法掌握世界,觉得自己无能为力而心怀沮丧。

慈爱的母亲、和蔼的教师、耐心的教练,都会通过赞美、尊重与支持,来提升并强化儿童的荣誉感与自尊心。当儿童熟练一项新活动,就会觉得自己很能干,而愈来愈趋向内在动机,并且培养出自尊、自信以及能力。他们觉得所做的事情有意义,也会不断求改善。

我的儿子泰得(Tad)从5岁到17岁,一直是游泳队的队员。小孩参加竞赛时,每个人都可以得到一面奖牌。奖牌是由像老师这样的大人物颁发。他们都为奖牌而兴高采烈,家长们也都很高兴。游泳队员原先是为了外在动机而努力游得更好,但当他们日渐长大时,奖牌慢慢失去了重要性。他们会发现改进绩效的乐趣与意义。我的儿子知道他能游得多快,他甚至不再提起奖牌,而习于内在动机,并培养自律的精神。如果他不是在这项活动中发现了价值,每天4小时风雨无阻地练习,实在会变成一件苦差事。有些家长以金钱或礼物鼓励子女游得更好,那么这些孩子就不是为了游泳而游泳了。

身为管理者最重要的任务,是致力于了解每位属下认为最重要的事。每个人的想法都各不相同,也都有不同程度的内在动机与外在动机。这正是为何管理者花费时间倾听员工心声是如此的重要。管理者应了解,员工寻求的是否是公司或同事的认可?工作成果是否能够发表?是否是弹性的工作时间?是否是有时间到大学进修?如此这般,管理者才能够为他的员工提供正面的效果,甚至能引导某些人以内在动机取代外在动机。

金钱并非最好的回报

在底特律一家饭店,有位不是饭店员工的男士,提起我放在服务台边的行李,送到我的房间。那个箱子相当重,而且当时我又累又饿,急着想在11点餐厅打烊之前吃一点东西。我对这位先生的帮助十分感激,就拿出两块钱塞给他,但他拒绝接受。我伤害了他的感受,尝试以金钱来奖赏他。他只是想帮我的忙,而不是为了赚我的钱。我想付给他钱,是想去改变我们之间的关系。虽然我是出于善意,但是却弄巧成拙,我发觉以后要小心些。

然而这样的事却又再次发生。有一次我搭乘全美航空(U.S. Air)抵达华盛顿国内机场,有位职员帮我提起很重的行李,同时用另一只手扶着我,护送我出机场。司机正在外面等,我心存感激,匆匆地从口袋中掏出5块钱塞给她。“噢,不要。”我又做了一件错事。我愣了一下,问她的姓名。“黛比。”我写信给航空公司的总裁,索取黛比的地址与电话号码,让我有机会向她表达歉意。他回复说,在华盛顿有好几位黛比,不能确定是哪一位曾经帮助过我。

我不清楚自己曾经犯过多少次相同的错误。

以金钱的形式报答,只是为了追求自己的心安,但对工作却是一种打击士气、过犹不及的行为。论功行赏与排序都会打击士气,也会制造冲突与不满。实行这种错误做法的公司,将会自食恶果,而且损失的幅度难以衡量。

奖赏,最后只会激励员工为了奖赏而工作。

真心感谢的价值

对某人表达感谢,可能远比给他金钱回报更有意义。

一位免疫学者D医生,曾经在医院为我受感染的腿注射疫苗。我要出院的时候,收到他送来的账单。我随着支票附上一封信,对他精湛的医术与悉心的照顾表示感谢。数周之后,有一天我无意间遇到他。他早就忘记支票的事,但是那一封信,他完全没忘,还随时把信放在口袋内。他告诉我,那封信对他很有意义,因为知道有人在乎他的关怀。

两年之后,我在华盛顿去拜访一位S医生,他随口告诉我:“我有一天遇到D医生,他向我问起你。”

假如我在支票上多附加五块钱表示感谢的话,将会如何?那必定会伤害他的心,而又成为一个矫枉过正的可怕实例。

我认为,上例中一个表达感谢之意的好方式,就是捐一笔钱给医院,让D医生能为无力负担医药费的病患者治疗。

有人会问,如果管理者不以金钱奖励表现良好的员工,那么他们将会跳槽到愿意如此做的公司(有些人就是为了薪水较高而换公司)。

我的回答是,每个与我共过事的人,都有能力到其他公司赚取更高的薪水,但是他们为什么仍然留在这里?这是因为他们喜欢这里,他们有机会能利用自己的知识让整个系统受益,也能够享受工作的乐趣。金钱,在超出某个水准之后,就会失去魅力。不过,金钱或许可以吸引那些自认为不如他人的人。当然,上司对于那些表现良好的员工,应该拍拍他们的肩膀,表示对他们的肯定。

许多人事管理者都知道,评估员工的现行方法,并不足以区别一位员工与过程中其他员工贡献的大小。但是,他们仍然认为(或希望)能够设计出一种方法,足以达到这种目的。

即使有人能够想出这种方法,为个人独立于过程之外的绩效予以精确地排序,但我们又凭什么认为这种做法有助于改善人员或过程?

可惜许多人却看不清这点。