我的人民因无知识而灭亡。

——《圣经•旧约》

本章目的 我们要尝试了解恶疾与障碍所带来的致命影响。然而要治愈这些病态,还需要彻头彻尾地整顿西方的管理方式(例如消除被接管的恐惧或短视近利的毛病)。

第2章所讨论的十四要点已构成了一套管理理论,如果能切实运用就可以改变西方的管理模式。然而,各种致命恶疾在转化的过程中往往会横加拦阻。

我们所要面对的有“恶疾”(disease)也有“障碍”(obstacle)——两者的区别在于“根除”的困难度和“伤害”的严重程度。

七项致命恶疾

“致命恶疾”正折磨着西方世界的大部分企业。著名的经济学家艾米(Carolyn A.Emigh)表示,惟有彻底地重整西方管理模式,才能治愈这些致命恶疾。

这些致命恶疾主要有:

(一)筹划具有市场潜力的产品和服务时,缺乏持续一致的目的(让公司永续经营,并提供就业机会)。

(二)太短视近利,所以仅止于短期考虑(和持续一致的目的恰好相反),害怕被不友善地接管以及承受银行和股东的压力等。

(三)绩效评估、考绩和年终检讨。

(四)管理阶层流动频繁、跳槽成风。

(五)管理阶层只注意看得见的数字,而忽略了那些“不知道”和“无法得知”的数字。

(六)超额的医疗成本。

庞蒂雅克汽车公司经理贺格兰德(William E.Hoglund)先生有天曾告诉我蓝十字(Blue Cress)医疗公司是他们的第二大供应商。他们每部汽车所需负担的医疗直接成本是400美元(请参见《富布斯》(forbs)杂志,1983年10月24日116页《挂病号》(Sick call)一文)。6个月以后,他又告诉我:蓝十字的成本已经超过了他们钢材的成本,而且用于车体的钢板中还隐含着医疗成本。其他保健及医疗的直接成本(例如工作伤害的医疗费)、因年终考绩不佳而沮丧员工心理咨询费用,以及因酗酒或吸毒、工作绩效不佳的咨询与治疗费用等,还要另外计算在内。

(七)过多的偿债成本以及因此偶发事件所产生的律师费用。

现在我们来讨论这些致命恶疾的特性。

(一)跛足症——缺乏持续一致的目的

大部分美国企业是每季发股利的,要保护投资就要持续不断地提高生产过程、产品和服务才能留住顾客(第2章的第一点和第五点)。

(二)过分短期利益

过于强调追求每季股利和短期利益将会危害到一致性的目标。公司为何争夺每季股利呢?什么力量驱使大家在最后一分钟编出漂亮的每季股利?任何人当然都可以大肆吹嘘季末的股利表现,不顾质量,快速出货,将手边的产品标示成“已出货”之后,就可以把它当做应收账款出示了,然后尽可能将材料及设备成本递延至下一季,降低研究、教育及训练费用。

其实,需要靠股利过活的股东对未来股利远比对目前股利更感兴趣。对他们而言,3年、5年或8年后的股利才更重要。强调短期利益只会打击一致性的目的以及产期的成长率。下面我们引述津田博士在1983年5月1日《纽约时报》(New York Times)上的一段文字。

美国产业界的问题部分出在公司经理人的目标。大多数美国企业总裁都认为:做事业就是要赚钱,而不是追求产品和服务。反之,日本公司则认为:公司一定要成为该行业中最有效率的产品和服务提供者——一旦成为世界领导者,并能持续地供应好产品,利润自然会随之而来。

在给股东的年报上,我们常可以看到神气活现的文字描述,以及“有创意”的会计做账内容,却很少见到对附加价值以及社会贡献的报道,其实企图救亡图存才是最重要的管理功绩。

1983年,由于公司招募了一批老练的执行者位居要职,因而让各阶层的管理能力大增。公司同时实施一连串的成本控制计划,进一步裁减人力、整合设备使用状况及提高应收账款及存货管理等,因而提高了营运利益。

至于为什么日本的制度比美国制度更容易提高生产力及贸易量呢?我们可以在考斯(Robert M.Kaus)1983年6月发表于《哈珀》杂志上的文章《工会的困扰》(The trouble with unions)中获得清楚的解答:

日本企业并不是那种追求股东最大利润的企业,毕竟资本由银行借贷而来,利率固定。既然日本企业无须讨好股东,它们就可以依另一批组织分子——员工的情况来运作。德鲁克(Peter Drucker)说:大企业主要是为员工而经营的,用传统的法律用语来说,他们就是“受益的所有者”。既然员工是利润的受益者,于是劳资互信自然形成。

害怕不友善的接管 股票上市公司的股价不管为什么滑落(甚至是为了长远计划),都会害怕随时被接管,就算是股价表现良好的公司也有同样的危险。害怕不友善的接管可能已成为公司持续成长最重要的障碍。

除了不友善的接管之外,杠杆收购也同样严重。上述任一种方法的胜利者都要强索股利,对斗败了的公司则有不合格后果。

难道美国管理阶层必须永久屈从于这种掠夺之下吗?

哈佛大学赖克(Robert B.Reich)教授于1983年3月的《大西洋月刊》(Atlantic)《下一个美国边陲》(The Next American Frontier)一文这么说:

纸上兴业主义(Paper entrepreneurialism)是使美国经济摇摇欲吃的原因,也是其后果。那些独居组织高位的专业经理们,惟一能唾手可得的就是账面利润,但这种组织架构已不再适合美国的世界经济处境。这种冷酷地追求账面利润的动力也迫使注意力和资源转移,忽略了转化生产基础的艰难工作。不但阻滞了眼前必要的转型,也让未来的改变愈来愈难。于是纸上兴业有了自我壮大的本质,如果未予理会,就会让这个国家每况愈下。

按理来说,银行应能帮助企业做长远的规划,才能保护信用贷款。但是美国的银行家却反其道而行,他会对企业说:“吉姆,现在可不是讨论质量和未来的时候。目前最要紧的就是削减费用、关厂和减薪。”

从长远观点来看,接管合并两家企业的营运可能真能提高国内企业的整体效率,结果也会对人民的福利有利。然而,对于突然发现自己丢了工作的员工却相当残酷。日本公司即使合并重整,也会考虑到从业人员(虽然有时管理阶层不免要减些薪水)。

(三)绩效评估、考绩或年终检讨

很多美国公司都有一套员工评分制度,每一个管理人员或研究人员每年都会收到上司考评,有些政府机构也有类似的制度。用目标来管理会引起同样的弊病,用数字来管理也是。有些德国人甚至建议应称之为“恐怖管理”。

它造成极坏的影响是只滋养短期绩效、消灭长远规划、增长恐惧、破坏团队精神、鼓励对立和斗争。

它会造成员工彼此言语恶毒、相互倾轧、受伤、受虐、消沉、灰心、自觉不如人、挫败,甚至沮丧到接到考评后数星期都无法专心工作,也无法了解为何自己较差。这是不公平的,因为这种与众不同的差异可能完全来自制度。

基本上,出错的是那些只强调最终产品、生产线末端,而不重视管理工作的绩效考评,这是逃避“人的问题”的方法,结果管理者成了管理“不合格品”的管理者。

考绩的想法相当诱人。它字面上的意义能捕捉想像——“要得到就要付出”、“要得到你付出的成果”……激励员工尽其所能,为他们的利益而奋斗。

然而结果和其字里行间的意思恰恰相反一每个人力争上游,为自己谋利以求生计……结果是整个组织成了输家。

考绩奖赏那些制度内做得好的员工,但却不奖赏那些试图提高制度的人,它不希望员工“兴风作浪”。

如果公司高层管理人员问厂长明年想达到什么,回答不外乎是回应公司政策(数字目标)。

事实上,考绩在预测绩效上毫无意义,它只能预测那些落在系统导致的差异(参见后文)。

传统的考核制度增加了人员绩效的变异性,问题出在考核计划上所隐含的精确程度。事情是这样的:低于平均值的员工如果与平均值以上的员工比较时,很自然地会疑惑差距为何存在。他会设法与他们一争高下,结果是削弱了绩效。

里根总统在1983年春天发表了某一妙想:“今后文职人员的擢升,必须视工作绩效而定”。问题是,绩效的评测方法很难找出一个有意义的定义。惟一可辨清的衡量标准,是一些短期考虑项目。里根却在数个月之后,重述了上述的错误(1983年5月22日《华盛顿邮报》(Washington Post)第1页和第6页)。

(新泽西州南奥兰治郡报道)里根总统今天在此参加全国的教师组织,并针对公立学校的没落提出一项不需增加联邦资金的提高方式:以考绩好坏来取代年资,支付教师薪资。

这是对大多数教师团体的诅咒。他们说,目前没有一套衡量老师质量的准确方法,而以学童考试分数做指标的传统方式可能导致误导。

我们总统的经济顾问到哪里去了?但是说实话,他只不过在尽其本分而已。

危险的惯例以下文章摘自1984年4月12日的《华盛顿邮报》。

警方宣称其评核制度将不设配额,仅供警员在街头巡逻时作为引导他们有效执行任务的参见。然而,一些警员持相反意见,他们认为这种达到目标的压力会迫使警察对汽车驾驶滥开罚单(过去只警告放行),干扰了其他更重要的工作。

在亚历山德里亚市,同一巡逻小组的32位警官中开出的当月罚单(违规停车或违反交通规则)可分别被评为“杰出”、“优于标准”、“合乎要求”或“不符标准”。任何一位警察,只要他在一个月内开出25张以上的交通罚单以及21张以上的违规停车罚单,即可被评为“表现杰出”。

亚历山德里亚的副队长说,这种考核标准在去年9月就获警员及其长官同意,并被纳入全市的警员考核新制度。所有警察同仁都将采用此种标准。

佛丘吉市(Falls Church)的副队长说,整个部门正努力达到此年度预算上所列的几项目标,包括他们预测要开几张交通罚单。他说,在1984会计年度内,这个部门必须开出551张酒醉开车罚单、2592张超速罚单和3476张其他交通违规罚单。

“这不是数量配额,”他说,“这是整个部门的目标,而不是个人目标。”

堕落到只会数数 绩效评估的一大缺陷就是它会助长短视的想法和短期表现。因为一个人必须要表现,上司就会被迫用数字来管理部属,比较容易计算。这种做法让管理者免除了一定要创造出有意义衡量方式的压力。

很不幸地,以数字来衡量的方式会让人无法以工作为荣。工程师如果必须在一定期间设计出一定数目的产品,就是丧失以工作为荣的例子。因为他不敢再花时间去研究及修正刚完成的设计,惟恐降低产出量。

同样地,研发人员也以其开发出来新产品数量来衡量他们的工作表现。这些人告诉我,他们不敢把计划拖太久,直到产品送上生产线;如果未能及时,就会坏了考绩。

纵使上级非常欣赏某员工的能力,他为组织结构和运作方法持续的贡献,也必须辅以一些可以见到的证据(即估计数目),才能让他的推荐更具说服力。

有位联邦调停员告诉我,他的考绩是根据一年中出席会议的次数来计算的。为了提高考绩,他将原本一次就可解决的协调会分三次开完。

仲裁工作的成果可以用出席会议的次数来加分相抵。一件调停仲裁就是一件止息纷争的仲裁,不论它会让一家大公司关门大吉或是诈骗劳工,或是对美国人民有长远的利益。

某位邮局采购人员告诉我,她的考绩是依据当年她所谈判的合约数目来衡量的,每一合约都要谈到最低成本。长期合约要花很多时间,会降低她一年中的产出量。

这些指标实在荒谬,却在整个美国的企业和政府屡见不鲜。

只要采购部门的人员必须依据所完成的合约数打考绩,他们当然就不会花时间去了解生产时会发生的困难,以及会因采购而造成的损失。

给予新产品和新服务好的绩效评级系统将会在今后5年或8年内带来新的商机,并能提供更好的物质生活。然而这些都需要以有启发性的管理模式配合。参与这类工作的人必须研究教育变迁、生活形态的改变、都市人口的迁出迁入等。他会参加美国社会学会的会议、美国商业界的统计协会、行销协会等集会。他会撰写专业论文在这些会议中发表,所有这些都是为未来产品和服务所必要的,可能会在多年中没有任何表现。同时,在缺乏开明的管理阶层的情况下,让其他追求短期好表现的同仁遥遥领先。

压抑团队精神 我相信,绩效的评估是公司员工无法为公司利益而共同工作的原因。各单位争功倭过的结果反而令公司受害。良好的团队表现可以帮助公司成长,却无法衡量个人较无形的功劳。团队工作的问题在于“谁”做了“什么”工作?

在现行的评级制度下,我们怎样要求采购人员对提高生产材料、服务、工具及其他材料的质量感兴趣呢?这些工作均需与制造部门一起合作,这样便会影响采购部门的生产力,因为该部门的表现通常是依据一年中所完成的合约数目来衡量,不考虑买进材料和服务的质量。如果有什么成就足以让人夸耀,功劳可能都被制造部门拿走了,而非采购部门。因此我们高度企求的团队精神就无法在这样的年终考绩制度上苗壮。恐惧攫取了每一个人,要小心,不要冒险。

有人因为扮演救火队角色而拿了一个好考绩,因为结果是看得见可加衡量的。如果第一次就做对,你的功劳就看不到了。如果符合要求,那是理所当然。若先弄得乌烟瘅气再加以修正,却可以变成英雄。

两位化学家合作一个专案,并把他们的工作写成科技论文,结果获得某汉堡会议的认定。但在当年的环境下,只能有一个人去汉堡宣读论文(也就是那位考评较高的人能去),从此以后,评价较低的人发誓他再也不与他人密切合作了。

结果:每个人都自私自利。

公司中的化学师都很清楚有时候出席会议的人数就是有限制,最好是由他们自己决定哪一位参加会议。他们自然会轮流出席,求得平衡。

美国管理阶层对于新科技给予高度的奖励,这反而促使人们不重视系统中的其他问题。一个设计完成时,提议改善的人通常会获得奖励。但委员会审查建议案之后,再好的建议也可能因引进时机不对,成本太高而作罢。改善的最佳应用点是在开发的早期,而评级制度就可能丧失某些能提高质量、降低成本的好意见。假如我们能从源头开始,便可能有机会被考虑。提案人未能出席审查会,委员们便无法了解建议案的意义和可行性。

在日本,建议案是通过团体共同考虑的,提案人也要出席会议,因此决定权不在个人,而属于团体。团体做出对公司有利的结论,一旦无异议通过以后,每个人就会竭尽所能地为团体工作。不同意的人,或是不愿为此奉献的人,则会转进另一个团体或工作。

绩效评估会滋养恐惧。员工害怕提出问题,因为这可能意味着怀疑老板的想法、决定及其判断力,这种游戏形成了公司的政治游戏。大家都知道要往老板那边倒。任何人如果提出另一种观点或问题,都可能冒着被称为“不忠”、不合群,只想出风头的危险,干脆成了一个唯唯诺诺的人。

许多美国公司的高层都有异常丰厚的薪水与福利,年轻人自然会兴起“有为者薪水高”的期望。要坐上高位的惟一机会是“年年不断地升迁”。这类有为的年轻人不会想去以自己的知识贡献公司,只想如何得到好考绩。只要错失一次升迁,你就没希望了,因为别人会达到。

人们都不愿冒险,都不想去改变程序。因为改变可能无法一帆风顺,提议的人反而会有负面影响,他当然要先考虑自身利益。在这种情况下,照章办事最稳当。

在这种检视制度下,经理们也像下属一样,只考虑自身的前途,而不考虑公司,他必须要好好表现才对。

经理们对下属说:“不要浪费时间在别部门的工作上,你的时间是属于我们的。”

取消年度评估,会使大家松一口气。

问题深思 这里提供两个可供深思的问题:(1)你如何评估自己?使用何种方法或准则?目的是什么?(2)当你考核他人时,你会考核哪些地方?你对某人的考评能否有助于预测他未来的表现((a)在目前工作上,(b)更高的职位(更多责任))?

另一位时代巨人 在目前这种年度评估制度下,美国历史是否能再造就出另一位如同朗缪尔(Irving Langmuir)或是库利吉(W.D.Coolidge)之类的诺贝尔奖得主?(他们都在通用公司服务。)西门子公司(Siemens)能否再培养出一位魏纳(Ernst Wernervon Siemens)总裁吗?

值得注意的是,80位美国诺贝尔奖得主均拥有一份终身雇用的工作,安全无虞,他们都只为自己负责。

公平评级是不可能的 我们最常见的错误假设就是人人都可以被评级,都可以根据上一年度的表现,将下一年度的表现依序排列。任何人的工作成绩都是许多内外因素影响的结果:员工本人、同仁、工作本身、他所使用的材料、设备、顾客、他的管理阶层、工作环境(噪音、纷乱、公司餐厅伙食不合格)等。这些力量均会在员工间造成无法想像的大差距。事实上,我们后面将会看到人与人之间的明显差距,几乎全来自于他们置身的工作制度,而非工作者本身。怪不得未能升迁的人总不了解他的考绩为何比别人差。这是不足为奇的,他的考绩是纯属巧合的结果。只不过不幸地,他把考绩看得太重。

下面数字的例子将可说明,为何人与人之间的差距多半是来自制度本身,而非员工。杰出的成绩可能是超出系统变异的结果,或是另创新局(见78页)。

我们必须强调:任何一种实际制度都会在人群间造成更大的差异。

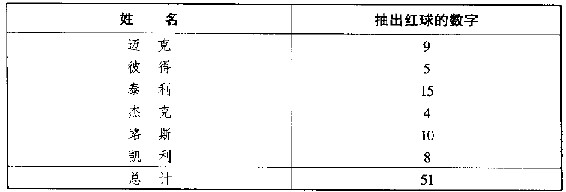

例1 为例示起见,我们让6个人参加一个简单的实验。每个人在装满800颗红珠和3200颗白珠的碗中搅动,并且闭着眼睛抽取50颗珠子,然后再把它们放回去交给下一个人。实验的目的在于抽出白珠,因为顾客不能接受红珠。实际结果如下:

要建造一个对6人完全一模一样的环境实际上有困难,但就表面看来,这6人的绩效明显有很大的差距。

但让我们用统计理论来帮忙。

我们先计算可归咎于制度上的机遇所造成的员工“变异上下限”。这种计算是根据“平均成绩”和假定同仁们抽出的红球是“独立”的。

(每个抽出的红球不会相互影响。)

这6个人显然均落于此系统变异的上下限范围内。没有任何证据足以显示杰克在未来会比泰利表现得更好。因此,每个人均应得到相同的加薪,其中较资深的人拿到较高的待遇。

我们如果还花时间去探讨泰利为什么抽出15颗红珠,或泰利只抽出4颗红珠,这显然只是浪费时间。更糟的是,那些会想要去寻找原因的人都会找出一个解答,使事情愈来愈糟。

同时,管理的问题在于提高系统,让每个人均能产出更多白珠,更少红珠(请再见第11章)。

例2 身为经理,你手下共有9位直属员工。每个人几乎都负有同样的责任,而且在过去一年中的犯错记录如下,每一位员工都跟别人犯错的机会几乎相同。

| 姓名 | 错误数 |

| 杰妮 | 10 |

| 安德鲁 | 15 |

| 比尔 | 11 |

| 法兰克 | 4 |

| 狄克 | 17 |

| 查理 | 23 |

| 亚莉西亚 | 11 |

| 汤姆 | 12 |

| 乔安 | 10 |

| 总计 | 113 |

这些错该包括登账错误、工程制图错误、计算错误、装配线员工错误及其他错误。

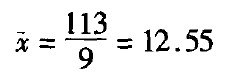

目前正是准备考绩的时节,你准备奖励谁?准备处罚谁?首先,我们应检讨此制度究竟有多少影响力?

再计算此系统的变异上下限:

所以说,没有任何一个人落在计算出的上下限之外。这9个人间的明显差距,可能是制度上的其他问题。所有这9个人都必须依照公司的公式来计算调薪比率。

请注意这两个例子中的数字,也可能从综合指数中导出来。

例3 设计零件的程序(由通用汽车的员工所提供)。

1.请求设计的原始文件(交给产品工程师)。

2.工程师画出设计图。

3.他向放行工程师(release engineer)提出设计图,放行工程师可能接受这个设计或要求再设计(在后者的情况,产品工程师要重复步骤1、2、3)。

4.放行工程师接受此设计。

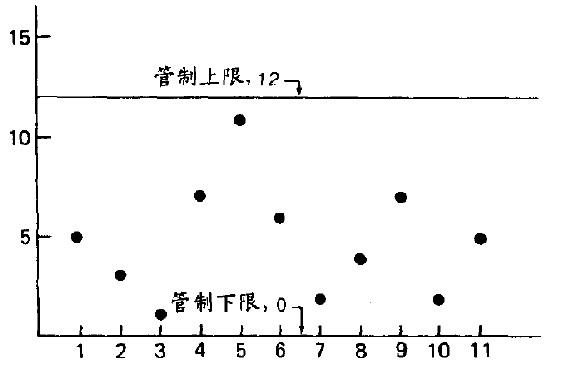

此部门11位产品工程师在整个计划的开发过程中,所做的产品变更数记录点绘如图3.1。在每项变更都独立而不相互影响的情况下,控制界限计算如下:

11位工程师所做的变更总数为53,平均为4.8。

图3.1工程变更与系统的关系

11位产品工程师一年所作的工程变更次数。没有人是超出控制界限的,因此他们都属于同一系统(由Ronald Moen提供)。

注意11位工程师中没人落在控制界限之外,他们于是构成了一个系统。就这些数据显示,没有人可以保证明年会做得比别人更好,他们明年都应该加一样的薪水。11位工程师一致认为工程变更的理由是:

•申请困难;特殊;新产品;从未有过这种东西。

•严厉的放行工程师。

再谈领导力 只要有人的圆点落在所计算的差异控制界限之外,即视之为“超出系统”。要好好领导就要调查造成这种状况的可能原因。如果他落在系统变异范围外,我们就可以合理地预测他在将来也会表现良好,值得肯定。如果落点在不好的那一边,其原因可能是永久的,也可能是偶发事件。凡是始终无法做好工作的人,就提供了这样的例子。公司既然请他来做这个工作,就有义务把他安插在适合的位置。同样,担心自己健康的员工,或担心自己家人健康状况的员工,也可能表现不佳。某些个案也许可以借恳谈重建其信心和表现,而如果“系统”丢给员工一份困难的额外工作,也可能促使他落在管制外较差的那一边。这样的环境也许一直没有为人所注意,员工因不敢抱怨,不发一声。这和某人的设备故障情形是相同的。如果没有人知道问题在哪里,没有人去采取行动解决,则他的表现可能年复一年,一直落于不好的一边。

以焊工为例,我们如果能把他送去看眼科医生,眼镜的需要就成了一个昙花一现的例子(请参见第8章176页)。

为什么形态一再重演? 我们所讨论的是,明显的差距——甚至是巨大的差距——都可能全由一“恒常原因”(constant cause)系统造成的。我们一再提醒大家,现实的系统会在人群间造成很大的差距。

一个人会因与别人相较之下的相对优劣而取得地位。只要他的表现始终一致或至少连续7个时间周期(或7年)都保持在同样的相对地位上,我们就可以放心地下结论说:他确实不错,不管用什么指标、指标合理与否。假设指标合理,此人确实表现良好,他在20年后一定会脱颖而出。如果指标仍以“一段时间内设计工程师设计的数量”为准,就可能会让员工没有机会以工作为荣。

要认出谁是杰出者的最好方法是,他在连续7年(或更多年)内,技能、知识、领导力方面,年年都有提高。相反,如果有人连续7年都一年不如一年,就可能真的需要帮助了。

这些可能都是理想,因为没有哪一群人会待在一起工作这么久的。然而我们在实际应用上,其实可以根据工作性质缩短时间。例如对生产工人而言,他们很可能每个星期都有产品数目的数据产生,7个星期或更多星期就可以相当可靠地证明其相对表现了。

不会那么糟吧!高层管理人员迟迟不敢废除年度考绩制度是因为他们认为这个制度不可能一无是处,最少让他们坐上这个位置。我们很容易就掉进这种陷阱。每位我共事过的人都位居高位,均值得尊敬。他的爬升是因为每年在考绩上领先他人,但如此却是“一将功成万骨枯”,应该还有更好的方法才对。

新的领导理念 书中一再举例说明:领导新理念将会取代年度考绩。公司的第一步就是要提供领导理念的教育,之后,年度考绩制度或许就得以废除,领导力将会取而代之,这是西方管理阶层早该做的事。

年度考绩制之所以溜了进来,乃至四处可见,是因为它不需仃何人去面对“人的问题”。它的做法容易,而且只看成果。但美国企业需要能提高成果的方法。我的建议如下:

1.设置领导方面的教育课程(领导的义务、原则和方法)。

2.一开始就要更谨慎地选人。

3.选好人以后给予更好的教育和训练。

4.一个优秀的领导者并不是裁判,而是同事,是顾问,在日常工作上辅导同事、领导同事,从他们身上学习,也在他们当中学习。每一个人均必须团队合作,依休哈特循环所说的4个步骤来提高质量(参见图2.3)。

5.领导者必须注意下属是否有人:(a)落于系统界限外好的那一边;(b)落在系统界限外坏的那一边;(c)属于这个系统。如果用数字来衡量绩效,上述所需的计算其实相当简单。(参见本书77页以及第11章),把系统内的人按照表现好坏排列等级(从“杰出”到“不满意”),是违反科学逻辑并具毁灭性效果的政策。

缺少数据资料时,领导者必须做主观的判断。领导者必须花时间和手下的每一个人相处,因为他们知道自己需要何种帮助。他们有时还会有绩效优异的明证,如专利权、论文发表、受邀演讲等。

落在系统上不合格的这一边的部属则需要个别辅导(以下将举许多例子)。

对于超出系统界限之外的绩优者而言,若只用金钱奖赏(而没有其他更能令人满意的方式),效果可能适得其反。

6.团体中形成一个“系统”的成员,都会受限于公司制度上规定的调薪公式,这个公式可能涉及年资,却不会靠团队中的等第;因为系统中的人员不会被评定为第一名、第二名或最后一名等(景气不佳时,也许根本没人会加薪)。

7.一年中至少要与每一位员工面对面长谈一次(3~4小时),目的不是批评,而是希望对每一个人有所帮助和增进彼此的了解。

8.绩效数字不应用来排列团队中落在系统范围内的每个人的名次,而应用来帮助领导者提高系统;这些数字也可用来指出一些他自己的弱点。

系统的提高会帮助每个人,也能减少人与人之间考绩数字的差距。

这一天已经到来了,因主管误用考绩数字而被剥夺加薪或其他权益的员工可以在这一天提出正当的申诉(见第8章第188页)。

独行侠员工 有很多例子指出,那些无法在团队中做得很好,却能通过创造发明及经常在科学期刊上发表文章(展现无可置疑的成就)而赢得同事尊敬的人,也可能对公司有所贡献,就如同他对知识的贡献一样。公司必须表扬这类人的成就,并予协助。

福特公司如何用领导来取代年度评级 美国福特公司目前的总裁彼得森(Donald E.Petereen)先生在数年前对上述一些原则就已非常清楚。福特的转变对于西方企业将是一个强烈的信号——至少有一家大企业已非常重视公司里最重要的资源——为公司工作的员工。转变的最大理由,是要消除防碍公司在生产力和质量计划上持续提高的重大障碍。

政府服务的问题 公共服务领域中,已有愈来愈多人开始关心,缺乏“持续一致目的”的能力为此专业领域失败的原因。在美国政府人事工作上,历经了几任政府的走马换将,管理措施急速变动,理念完全南辕北辙,我们已经可以看出每4年一任的公仆系统变化激烈,一片混乱。缺少一致性、效率和工作满足感是当然的结果。美国民众每次试图提高公民眼务系统均造成巨大的损失。改变的方法总是需要国会批准,但我们已可以看出,法律上的重大变动会助长行政系统上的巨大动荡。这种选出资深管理阶层从事联邦服务的政治系统,一定要了解“目的持续一致”以及“知识”的重要。官派经理一定要了解十四要点和致命恶疾及障碍,惟有如此,才能扮演好领导的角色:以下由毕晓普(Georgianna M.Bishop)提供)。

有位联邦工作人员这么说:

每位财政部长的平均任期为18个月——有的人任期长些,有些人任期短些。

每位副手的平均任期也是18个月——同样地,有些人任期长些,有些人任期短些。

政治的运作鼓励了短期绩效的追求。只要一选上,参选英雄马上就要开始为下次的选举热身铺路。

(收下我们报告的这位仁兄,工作任期只有两个星期而已。)

下面一段摘自芒德尔(Marvin E.Mundel)书中的文章,可能有助于我们了解政府措施:

……在发达国家中,今日政府的角色已复杂到很难有哪个部门真正了解一个特定社群与政府的关系。更有甚者,我们也很怀疑现代政府是否能完全回应他所服务的社会。事实上,这些目标是否能以可行、容易了解的方式充分表达也大有问题。很多方面,政府的天性已经习惯成自然,难以改变了,这简直是令人难以忍受。很明显,在这种架构下我们根本不可能讨论什么有意义的事。一个组织如果连自己的目标、必要适当的限制等都不怎么清楚,要讨论如何走向更理想的未来,实在有如缘木求鱼。

(四)管理阶层的流动情形

一个公司的管理阶层如果对质量和生产力心无二用,而且坚守立场,就不会茫然困惑。但如果他们的任期只有几年,来了马上又走,怎么谈得上为政策牺牲贡献呢?

日本科技联盟总裁野口顺一先生与我的一位客户讨论时,曾说:“美国人做不到是因为他们的管理阶层流动性太高。”

管理工作是与公司福利息息相关的。在各公司之间跳槽流动,或许会在速战速决的成就下产生超级明星。然而,流动性会妨碍团队精神——它是公司持续生存的重要根本。一有新经理上任,大家都会猜想他下一步会是什么。当董事会由外面找人来救急时,不安的情绪将会更加激烈,每个人都会只顾自己。

员工无法从年度考绩中得到满意的评级,自然会四处搜寻更好的工作机会。难怪顽强的竞争对手常来自无法升迁愤而离去的同事。

劳工的流动性 美国劳工的流动性是另一问题,几乎与管理阶层不相上下。其中很重要的原因是不满现有工作,在工作中无法感到自豪。当员工不能以工作为荣时,不是另寻工作,就是宁可待在家里。缺勤和流动性大多是造成不合格领导和管理的原因。

(五)只根据看得见的数字来经营公司

一个人不能只靠看得见数字而成功。当然,看得到的数字是重要的。我们有薪资要付,有税款要付,也有分期付款、退休基金和其他准备金要付。不过,一个人如果只根据账面损益来经营,他总有一天会既没了公司,也看不到数字。

事实上,管理上最重要的数字,都是不知道、也无从知道的,但是成功的经理人仍然要考虑它们。例如:

1.满意的客户使销售量增加产生乘数效果;不满意的顾客产生相反效果。

一个快乐而一再光顾的老顾客远比10个准顾客重要。这类客户不需要你做广告或花口舌去说服,甚至会介绍朋友购买。

让顾客保持满意是值得的。如果车主喜欢他的车子,就可能会在往后12年内购买更多同厂牌的车,同时,也很可能将这个好消息告诉其他8个人。但是汽车公司如果出售不好车子,生气的车主会把他的问题告诉另外16个人(取材自1983年8月号《人与车》(Car and Driver杂志)。

2.要让整条生产线的质量和生产力不断攀升,就要往上游提高质量。

3.管理阶层必须揭示公司的政策:提高质量和生产力,并且使公司屹立不动迎合市场需求一-这个政策不管是谁掌权,均不会改变。

4.质量和生产力的提高来自持续的生产过程提高(第2章第五要点)、删除工作标准,以及更好的训练和更好的监督(第六、七、十一要点)。

5.质量和生产力的提高来自一个团队:包括了选定的供应商、采购员、工程设计、销售员和顾客,以及对新零件的开发和既有零件的提高。

6.质量和生产力的提升也要靠工程师、生产线员工、销售员和顾客共同努力。

7.年度考绩将带来损失。

8.阻碍工作人员以工作为荣,将招致亏损。

9.以汽车货运运输业为例,想想看货车在途中无目的漫游,代价有多高?因维护不合格而造成的交货延误,损失有多少?

如果想用本书中所阐述的质量提高原则计算带给公司的收入,这样的人终将迷惑。他在展开行动前应先了解,我们所能量化的,仅是收入中微不足道的部分而已。

看得见的数字只显示出公司信用部门成功地留住了大部分按期付款的顾客。在所分派的责任下,信用部门业已成功地做好工作,实在值得嘉奖。然而,有些数字并不是马上可以看到的,它们慢慢才会浮现,这显示信用部门已把部分最好的客人推给竞争对手了,等到高层管理人员从整体成本中来察觉时已经太迟。

保证期间的成本固然显而易见,但无法描述质量的状况。任何人都可以用拒绝或是延迟处理抱怨来降低保固成本。

数字管理的另一项危机 当公司的前景愈看愈凄凉时,管理者却有可能愈加重视财务长来做数字管理。然而若未能了解生产线上的问题,公司财务人员却只能根据财务报表的最终合计来压低购料成本而已,其中包括工具、机器设备、保养、供料等成本,却忽略了更重要但不知道或无法知道的因素。这样下来,公司利润只会遭到更进一步的损失。

只靠看得见的数字来经营公司的管理阶层,最好是搬到乡间花园、夏威夷檀香山或是任何他想去的地方去,只要借着各种通讯管道来接收数字,设法照旧运用。下面是一段摘自美国《商业周刊》1983年4月25日的报道,它将告诉我们,今日要搜集和重组看得见的数字有多么容易。

台式电脑的诞生和其他通讯工具的演进,把先进的通讯网路联结在一起,让我们可以更方便地取得各种更多样而广泛的数据资料,美国也因此造就出1000万个高生产率的经理。有一些刚出炉的天才,已就定位。

现在的经理们下决策的时候,总是用外界搜集来的资料(包括经济和工业统计)把消息汇总起来。这些资料让他们在数小时内,把有关业务、市场、竞争、定价和预测方面的所有资料放在一起——这些研究从前要花数月才能完成。

新的系统能使一系列数字转变成图表或多姿多彩的图形,供经理们轻松了解,以便加速消化、快速行动。

电子邮件(electronic mail)能使报告、备忘录和草稿同时传给公司里的许多人。这种系统大大加速了内部信息的沟通。

如果管理阶层不去注意看不到或无法知道的数字,一家公司可能外表看来经营得很好(仅以看得见的数字为基础),其实却可能一蹶不振。

公司如何评估各部门? 就像对个别员工的年度考绩一样,公司也应该对每个部门进行评级。就我看来,这难免会造成短视的想法,并使方向偏离了长期提高的目标。例如某公司用一种方法,在该部门生产的数千零件的规格中,“随机”抽取20种规格,再“随机”抽出每种规格相对应的20个零件,以判断上周生产的零件有多少比例合格。

这件事可笑之处在于每个部门可能月复一月地获取良好的评级,赢取奖杯,使该部门管理阶层的红利大增,但同时却使公司走向失败的死胡同。

我们很容易可以看出哪里出了问题,“只要合乎规格就行”当然一样行得通,但同时该部门会因而损失:(1)现场人员为迁就不适用材料而浪费时间;(2)设备保养不合格;(3)重工;(4)领导人丧失威信;(5)工具价廉质劣;(6)无法处理顾客抱怨;(7)产品设计不当;(8)无法提高流程。

没有人可以责怪该部门主管只注意该部门的公司内部考评,因为他的薪水和红利都靠这些。

这种只能向下游管理的考核方式,用来管理结果就太迟了(不过它们当然比请管理阶层带头提高要容易得多)。比较好的做法是在过去一年就事先要求:

①消除使计时人员不以工作为荣的障碍。

②减少供应商数量。

③比较同一个供应商目前所生产的数量和一年前的数量。

④与选定的供应商共同达到团队合作(见第2章第30页),组成一些团队专门处理重要零件。

⑤降低部门内产出零件的变异。

⑥其他提高流程的努力。

⑦加强新来人员的训练。

⑧员工教育。

以上项目你可以一直列下去,但是这些(全部或部分)项目都需要公司管理人员的创新和改变。

各种障碍

除了各种致命恶疾外,组织中尚有一大堆障碍存在。有一些障碍其实是严重影响效益的头号杀手,与前述致命恶疾不相上下,只是它们大部分都较易医治。有些在第2章中已谈到过,不用进一步例示,另一些障碍在此则是新面孔。

“速成布丁”(instant pudding)的希望 有一重大障碍是,假定自己只要有肯定的信心,就可以迅速提高质量和生产力。主张这种说法的人士认为,只要有一两个顾问,再加上一位称职的统计学家,就可以立即让公司稳当地朝着提高质量和生产力的道路上迈进,就像速成布丁一样。

如果有人说:“来,请花一天时间和我们在一起,用你在日本的那一套教我们,因为我们也希望获得拯救。”他们只会抑郁而终。没那么简单!要先花些时间研究,实地工作(有人真的写信给我要公式,还附上支票)。

一份拥有众多读者的杂志在1981年的企业财经专栏发表了一些有关于日本的文章。这篇文章的作者说了一句足以毁了他整篇好文章的话:“戴明博士1950年到日本,发表演说,你瞧瞧,现在发生了什么事。”我推测大概有上百万读者被误导了,他们会认为要美国企业模仿日本模式真有这么轻而易举。

在一封寄给纳西华公司统计学家尼尔逊博士的信件中,我们可以看出这种期望“不需努力、不需足够的工作训练,就能快速成功”的心态。

信件内容如下:

本公司总裁已指定敝人担任与阁下相同的职务。他已充分授权给我去执行,并希望我顺利执行,不要去打扰他。我该怎么做呢?我应该如何进行我的新工作?

指定某人去做与尼尔逊博士相同的工作,并不能制造出另一个尼尔逊来。我们很难用短短一段话就说明这么多的误解。这位总裁认为自己不需负义务就可以推行质量提高,真是大错误。谁可以从组织首脑处接下这种工作?只有对于质量及提高一无所知的初生之犊才敢。

认为只要解决了问题,用自动化、新机器就可以转化产业 没有人应该轻视每年省下80万美元或只是1000美元的计划,有一群工人就为了每年省下500美元而引以为豪。每一种对于提高效率的贡献,再小都值得。

最大的收获并不是每年节省500美元,而是员工们能以提高自豪,他们自觉对公司及工作都很重要。产品的提高也随着产量而增加。更重要的是,这种提高带来更好的质量、生产力和提高全体工作同仁的士气。这样的提高是无法量化的,它仍旧是一种看不见的数字,对管理人员却相当重要(见本章第80页)。

让我顺便提一下,计算使用新装置(如自动化设备和机器人等)对于公司的节省时,必须考虑整体成本(就跟经济学家所定义的一样)。在我的经验里,很少有人真能掌握数字算出整体成本的。

寻找范例 质量的提高是一种方法,可以适用于不同的问题和环境,但它不像烹饪书的指示一样,可以用清楚的步骤来处理每一项特定产品的问题。

厂商经常会要求顾问列举出类似的成功例子。有位读者就想知道本书的方法是否曾用于轮椅制造?又有一位想知道空气调节机内的压缩机制造有什么应用。有人还想知道是否曾用于汽车制造厂(他好像没听过日本车)。有位银行家怀疑是否适用于银行(见第8章)。

有人从南非首都约翰内斯堡打电话来,说他想和我一起拜访美国6家成功的公司,他说他需要范例。

我对这种要求的回答是:在提高质量和生产力方面,没有范例能够告诉别人他自己的公司怎样才会成功。询问者能否成功完全要看他对十四要点及致命恶疾和障碍有多了解,再加上自己的努力而定。

故事经常是这样的。公司的管理阶层非常想要提高质量和生产力,但却不知如何着手,找不到原理可以用,于是他开始寻找启蒙的一线曙光,到处参观其他表面上十分成功的公司。他们参观时受到热诚的招待,开始交换意见,也学到了主人在做什么事,甚至某些恰好与十四要点原理不谋而合。但由于缺乏指导,他们都觉得彷徨不知所措,既不知道哪些程序做对或为什么对?也不知道别人哪些做错或为什么错?重点不在于企业是否成功,而在于它们为什么成功?为什么没有更成功?大家只希望访问者轻松愉快。对于这种事,我们寄予同情,而非苛责。

要完全模仿是很冒险的。我们必须了解理论,知道自己想做什么。美国人善于模仿(质管圈、看板式管理或是即时管理系统都是这方面例子)。事实上,日本人是先学“想做的事情”的相关理论,然后再去提高的。

“质管圈”对日本的产业贡献极大。美国管理阶层却在尚未了解质管圈管理者的角色之前就试图模仿,过一阵子,才发现它们中看不中用。质管圈需要靠合作及管理阶层的参与才会成功。(稍后,我们会在92页再讨论质管圈。)

我在一个研讨会上,曾听说有家经营得很成功的家具制造公司,管理者想扩充生产线制造钢琴。于是他们买了一架史坦威(Steinway)钢琴把它拆开来,自制或外购其中的零件,然后组装成一部一模一样的钢琴,然而他们却发现自己只能从这个产品上得到重击的声音。所以他们再把史坦威钢琴重新组回原样,希望收回老本,不料发现它还是只能发出“碰”的声音。

我们的问题跟别人不同 全世界的管理阶层和政府管理人员都有一个通病,那就是感觉“我们的问题与众不同”。问题当然不同,但是帮助大家提高质量和服务的原理,本质上却是四海皆通的。

学校的退化 人们经常问及“计划性淘汰”(planned obsolescence)是否为造成美国企业丧失领导地位的原因之一。过时而被淘汰是用不着计划的。

一般而言,很多美国公司自1970年利润开始衰退后,就希望通过购并和追求账面利润来增加盈余。财务和法律人员成了公司里的当红人物,质量和产品竞争地位反而被忽略了。商学院立即开设普受欢迎的财务和创造性会计课程,结果自然是美国企业更加衰退。

美国商学院学生被灌输了所谓的“管理专业”的观念,他们也认为自己已准备好要步入高位了,这是残酷的欺骗。大部分学生并没有生产和行销方面的经验。然而,要到工厂现场工作,拿到和取得学位后期望待遇的一半(只求有个工作经验),对MBA而言简直是个恐怖的想法,这可不是美国的生活方式。结果他继续挣扎,对自己能力的极限毫不自知,也无法采取行动以填补空白,后果可想而知。

今日美国商学院的学生,可以好好地问问自己和老师,学校提供了哪一种课程可以让人具备足够的知识来提高贸易赤字。数学、经济、心理、统计理论、法律……的确没错,但是,大部分课程,如会计、行销和财务金融却只是“技巧”而已,而非“教育”(思想),而且他们大部分都靠电脑来做功课。

让学生学得技巧的最好方法是到一家好公司工作,在师傅的指导下学习,既可以领薪水,又可以学到经验。雷诺德(Edwand A.Reynolds)于1983年4月在费城《标准新闻》上谈到教育的误失:

有很多理由告诉我们为何美国的质量和生产力无法居于领先地位。几个重要的原因是:教育制度让人对数学一无所知,而只强调MBA(他们只会教经理们如何接管公司,却不教他们如何经营);短视的企业首脑们(要追求公司获利,才能拿到今年的红利,或往他处去寻找更好的工作);为了廉价劳工,到处迁厂或是迁移至海外(虽然“直接人工”只占了成本的少部分);丧失诚恳的领导和工作伦理,使得每一阶层充满着“拿你的份”、“每个人都这么做”的想法。

事实上,我们的主要大企业大多由技术人员——发明家、技工、工程师及化学家创设的,他们对于产品质量都有高度的热忱和兴趣。现在这些公司却由只对利润(而非产品)感兴趣的人士经营,他们只对损益表或是股票上市报告引以为荣。

产业界缺乏良好的统计教学 虽然,大家醒悟到质量是必要的,却对质量到底是什么意思没有概念,更不用说是如何达到了。美国管理阶层只会诉诸于大量填塞各种统计课程(生吞活剥),雇用一大堆老师,却无法分辨出什么是胜任和什么都不懂的老师来,结果好几百人都学到不正确的做法。

没有起码相当于硕士学位的统计理论基础,以及没有实务工作经验的人,就无法胜任控制图理论的教导和应用。我过去每天都看到不胜任的教导和错误的应用。

在大学里教纯统计理论的教授(包括了概率论及其他相关科目),几乎都无懈可。他们在列举性(enumerative)研究的应用大抵正确,然而分析性(analytic)问题的应用——计划提高明日的营运、明年的产量上,许多教科书都是错误并误导的。

书上教的变异数分析、t检验、置信和其他统计技巧,虽然有趣却不适当,因为它们没有提供预测的基础,也没有发掘出生产中所包含的资讯。分析资料的大部分电脑套装软件,更是令人无法容忍的无效率。

“置信区间”(confidence interval)有其操作上的意义,且对于计数型分析的结果摘要相当有用。我在计数型研究法律证据上使用置信,但是置信对于预测并没有操作上的意义,因此无法提供策划的信念可信度。

一再重复及可重复的形态,如果在一定应用范围的环境条件下,找不到什么无法解释的失败原因,就可以对计划的目的提供一定程度的信心。信念的可信度无法量化成0.8、0.9、0.95或0.99等。所谓方法一和方法二之间,有某概率水准上的显著差异,并无法提供任何规划(或预测)上的置信度。

举例来说,在德国科隆生产的某种聚合物,混合60分钟的结果在随后的生产过程中比混合30分钟的更管用(当然,温度相同)。我们大概就可以假设,在美国达顿市所做的同一实验,也可得到相当的结果。

这种信心的飞跃是来自化学知识,而不是统计理论,我们永远不该忽略主题事件的重要性。

不论信心有多强,我们都要记得实证证据永远不全。

统计理论硕士在产业界和政府机构中找到了工作,开始整天用电脑。这是一种恶性循环,统计学者不知道什么是真正的统计工作,却安于电脑操作。雇用了这些统计学家的人也没有统计工作的知识,他们也假设电脑就是他们的解答。统计人员和管理人员彼此误导,造成错误不断地循环。

使用美军标准150D和其他验收表格 许多价值数万美元的产品每小时不断地换手加工,这些东西的批量能否通过验收则决定于抽样测试(从各批产品中抽出来)。最有名的例子就是美军标准105D抽样(Military Standard 105D)和道吉雷明“平均出货质量界限”(Dodge-Romig,AOGL,average outgoing quality limit),或是道吉雷明“不合格率容忍界限”(Dodge-Romig,LTOP,lot tolerance percentage defective)。这些抽样计划只会增加成本(第16章会详细说明),如果它们用来作为最终成品的质量加以验收,一定会有某些顾客收到不合格品。现在这些方法都该寿终正寝了,美国企业再也无法承担它们造成的损失了(见第15章)。

然而令人难以置信的是,教授统计方法的教科书和课程,却仍然花费相当大的篇幅和时间讲解验收抽样。

质管部门负责我们所有的质量问题 每家公司都有一个质管部门。很不幸地,质管部门抢走了对于质量有重大贡献的人的工作,如管理阶层监督、采购经理和生产线员工等。他们无法向管理者解释良好管理的重要性,以及只根据价格采购的弊端、过多供应商的弊端,还有不合格的工作标准,奇怪而且浪费的工场布置等。管理者被控制图和统计思考弄得晕头转向,还很高兴地把质量责任交给制造这些晕头转向的人。

很不幸地,很多么司里的质量保证机能常常都只能提供一些后见之明,告诉管理者每星期所生产的不合格品数量有多少,或是比较每个月的质量水准、产品保修成本等。

管理者所需要的图表要能显示出系统或制度是否已达“稳定”状态(此时管理者就要负起领导提高的主要责任)或仍然受到“特殊原因”的蹂躏(参见第11章)。

依照我的经验,有些质管部门似乎一直认为控制图愈多愈好。质管部在控制图上画点、作图,然后归档。这就是美国在1942年至1948年间所发生的事。到了1949年,所有图表都消失了。为什么?那时候的管理阶层就跟现在的一样,不了解自己的工作,也不了解只有他们才有的贡献。

我们的问题全出在工人 这种想法盛行于全世界。大家都认为,只要生产线员工照我们教的方式工作,就不会有生产或服务问题了,这真是愉快的美梦。生产工人都被系统绑死了,而系统则由管理者负责。

朱兰博士很早以前就说过,提高的可能大部分都在于我们是否对系统采取行动,而生产线员工的贡献是相当受制于系统的。

朱兰在1966年5月第22期的《工业质量控制》(Industrial QualityControl)杂志中有言:

“捷克这儿也盛行同样一种没有根据的假设,他们以为不合格品是可以由工人控制的:只要工人好好努力,工厂的质量问题就会大大减少。”

就在最近,有家大制造商的管理阶层一致宣称,如果全厂2700名员工都能无误地工作,工厂就不会有问题。我花了3小时听他们如何在生产线上使用统计方法达到令人兴奋的成就,而不是在系统本身下功夫(第11章)。售后服务的成本攀升,生意日益走下坡路。管理者似乎完全没有注意到他们必须改良其主要产品的设计以及更注意进料质量。他们为什么对于在现场使用统计方法这么有信心?答案是:还有哪里可以用?质量是对别人说的,不是对自己。

芝加哥有家大型银行便因随波逐流而境遇坎坷。这种麻烦仍然会继续存在,即使银行经手的每一张纸和每一笔计算都完全没有错误。

有家零售店因为管理者未能及时调整存货以顺应社区的所得水准及需要而寅吃卯粮,几乎被淘汰。纵使其收银台从来没出过错,或从来没有存货不足的情况。

所以说,单是提高流程还不够,我们必须随着新产品、新服务和新科技的引进,持续地提高产品的设计与服务,这些都是管理者的责任。

错误的源头 错误的一开始是不易看出来的。它们会带来满足,并给人一种“一分耕耘、一分收获”的假象,最后却导致挫折、失望、灰心和迟延。

有一种错误是由假设“只要有足够的生产人员了解统计方法,事情就可以做好”开始的,这种假设错误到处都是。

了解“变异”、“特殊原因”和“共同原因”,以及了解持续地降低共同原因的变异的必要,都是相当重要的。事实上,就算一家公司记录清白,如果管理者忘记他对质量的责任,而完全依赖统计方法来管理工厂,还强迫供应商使用,不到3年他就会把所有的统计方法和人员弃置不用。

我有位比我还有能力的朋友在1983年春夏两季,花了6个星期在一家著名公司的某部门工作,发现了下列的问题:

①工厂在6月30日(当季的最后一天)出货,出货量为当月产量的30%。公司政策是:每季结束前采购,付款则延迟到下一季才开始。

②工厂中共用了154张控制图,但只有5张的计算和使用方式正确。

③每年的考绩方式极端不合理。同一张评级标准都适用于不同的一群人,即便只有5个人也必须依照优劣次序按比例分类评估。

④厂长以上还有五级管理阶层。怪不得厂长无法从他老板身上得到任何具体的行动支援。

⑤有位新厂长刚上任时就要求所有管理人员都要打领带,结果是一片混乱和反抗。(系领带并没有大罪过,只是大家不了解绩效和领带有什么关系。)

另一种错误是从“质管圈”开始的,这个主意其实蛮有吸引力的。生产人员可以告诉我们很多错误以及如何改进:为什么不好好开发这个资讯呢?对大多数美国公司而言,质管圈要能有效地实行,还要等很多年呢(正如本章后面津田博士所言)。质管圈只有在管理阶层听取其建议后,才能继续生存。我怕很多质管圈活动只是管理阶层图方便的取巧借口而已。

发起质管圈活动并予监控的专家们,都很仔细先和经理人合作,以期有一个成功的基础。

石川馨博士于1983年11月16日在美国纽渥克博物馆演讲:

在美国,质管圈通常是以正式员工的组织形态所组织的,然而质管圈在日本却是非正式员工的组织。日本的管理者只以咨询或顾问的角色从旁协助。而美国的生产经理却为了省事而指派专人为活动辅导员,如“工作生活质量”、“员工参与”、“员工贡献”、“质管圏”等,这些活动都是没有经过整合的。

第二个对比来自于质管圈“主题的选定”与讨论进行时所给予的“辅导”。在美国,主题的选定及会议将如何进行都是由经理人提议的。相反,在日本这些都是由会员员工自动自发决定的。

第三个特质在于召开的时段不同。美国人只在工作时间开会,而日本人可能会在上班、午饭或下班后开会。

在美国,建议案奖金是直接发给个人的。日本则将所有的好处平均分配。表扬团队的成就远超过把金钱报酬奖赏给个人。

在美国最适合开始质管圈活动的地方就是管理阶层。例如需要跟催生产线材料的采购经理就可以成立一个质管圈,由采购、生产、研究、工程设计和销售部门组成。很多公司在管理阶层已经有质管圈制度了,只是没有使用“质管圈”这个名词。质管圈最好是包括主管和检验员,这会给组员带来一些激励。

下面是一封日本友人狩野纪昭博士写给我的信:

研讨会上,许多参与者询问我有关质管圈。此外,我也听说世界上有很多工厂开始实行。很多主管和经理可能很认真地以为:如果能成功设立质管圈,也许他们就可以解决工厂里的主要问题了。到那时,管理者将不用亲自主导任何管理提高活动。无疑,质管圈在解决营运层次的问题时,是一项极有用的工具。然而我们必须要知道,质管圈不是万灵丹。缺陷不单是因为员工不正确地操作而产生的,更常见、也更严重的问题还是在于设计不合格、规格不适当、缺乏教育和训练、不合格的安棑和机器保养等。这些都是管理阶层的问题,单靠质管圈并不能解决。

我们设置了质量管理 不对!我们可以摆放一张新桌子、铺一张新地毯,或换一个新院长,但就是不能安装质量管理。建议要“设置质量管理”,其实是对质管知识一无所知。

要在任何公司成功地提高质量和生产力,就必须年复一年地学习,由最高领导阶层带头领导整个公司。

无人操作的电脑 电脑可以是福气,也可以是诅咒。有些人能够好好地利用电脑,然而却很少人注意到电脑的负面效果。我记得,曾一次又一次地查询有关检验的数据,以了解生产过程是否处于管制状态或超出管制状态,一天中它什么时候会超出,为什么超出?或查询检验员之间、生产人员之间、生产者及检验者之间有什么不同,试想发现问题的来源,提高效率。我的答案常是“资料就在电脑里”。是呀,它们就只会待在电脑里。

人类会被电脑吓着,无法告诉电脑他们需要哪些资料和图表。电脑给他们什么,他们就拿什么,结果只是一列列阿拉伯数字。

有则电脑广告送出了这样一个信息:只要敲下键盘,按下某个数字,昨日的销售资料或是应收账款立刻可呈现。

这当然是个伟大的成就——电子的,然而就管理而言,这可能是另外一种陷阱,一个简单的数字几乎不能传达什么意义,它随时可能被误用。数字天天在变,除非因恐惧作假,使其始终如一。管理者所需要的是“了解变异”,将昨日的资料绘在图表上,利用变异知识加以解释,能够显示出变异的“特殊原因”,并立刻着手调查。

“只要合规格都可接受”的假设 规格无法告诉我们整个故事。供应商必须知道材料的真正用途。例如某项物品的钢板规格及厚度不足以做内侧车门板,因为汽车的内侧门板有一定的伸展力及扭曲力要求。如果供应商事先知道钢板会用于内侧车门,也许就会供应能应付这种需求的钢铁了。刚好符合规格的钢板,可能会引起一大堆问题。

程式设计师也有相同的问题。当她根据送来的规格写出完善的程式,完成工作以后,才得知它们是有缺陷的。如果早知道程式设计的目的,即使规格不完全,她也可以一次就做对。

某位负责制造的副总裁告诉我,他半数的问题都来自符合规格的材料。

问题不只是找到好零件的好供应商而已。两家统计资料都合乎质量要求,都能做出一流产品的供应商,把美制滚筒头换成意大利制滚筒头时,并不表示就不会遭遇任何问题。这两种滚筒头都有优异的质量,但是从一种换成另一种却需要5小时。

制造复杂的器械还会遇到更严重的问题。例如从一个城市到另一个城市的光纤电缆便是一例。这种系统需要的不仅是一种好电缆,它还需要自动转发装置和负载线圈、传送设备和过滤器以及无数其他必要的设备。这些项目不像红砖或灰泥,只要熟练的工人就可组合,它们必须同时设计,经过一次又一次的小规模测试,再根据需要更改,然后扩充至较大的系统层次继续测试。

向多处来源购买材料来组装电脑的人,都可证实下述问题:不管发生了什么,只要有问题发生,一定是用了别处的零件。

有位巴黎的朋友曾比喻说:聆听伦敦交响乐团所演奏的贝多芬第五交响曲,再听听某个业余乐团的演奏。两场演出你都喜坎,你觉得本地的演奏也颇具天分。两个交响乐团均符合规格,没有任何失误。但是,听听两者间的差别。请用心聆听、用心听!

最终消费者(如汽车所有者)并不关心传动装置上800多种零件的规格,他只关心这个传动是否管用,是否安静无声。

零缺陷的谬误 当某种质量特性刚好落在规格内就宣称完全符合、没有问题;超出规格就宣称不符要求,显然是事有蹊跷。这种规格内都没问题、规格外就有问题的假设,并不符合事实。

田口玄一先生的损失函数(loss function)较能描述当今世界的情况。它说明了在规格内的某处会使损失值最小,该值愈往两端去,损失就会愈大(参见第2章35页注)。

使顾客刚好满意并不够。任何不高兴的顾客都可能见风使舵,甚至连满意的顾客都可能转向购买,因为理论上,他们不可能损失很多,而且还可能有所收获。企业的利润来自顾客们的重复购买,那些会对产品和服务大吹大擂的顾客,也会带着朋友们一起来。成本完全分配后,更能显示出:自忠诚的顾客身上所产生的利润,将10倍于被广告或其他方式吸引而来的顾客。

通过机械和电路板来保证零缺陷的伺服系统或机器,将会损及测量值集中分布(变异小)的好处。这种人为的零缺陷控制会使测量值在规格界限内左右滑动,达到零缺陷的要求,同时却造成本和损失极大化。这是本书第11章漏斗实验中,所谈的规则2、3或4的“干预”。最好还是把这玩意儿关掉。

不当的原型测试 工程师们习于将各种测量特性接近正常或目标值的零部件,装配成原型(prototype)产品。测试的结果也许相当好。问题是装配线一开始生产,所有的质量特性就开始变化了。在最理想的状态下,它们会在某个正常值或目标值附近形成一分布曲线。一旦使用,很多零件可能并没有什么可预测的分布曲线存在,它们距统计控制状态还远得很。事实是,在量产的10万件中很可能只有一件与原型产品类似。

任何从事测试的人,都该问自己下列问题:

1.这些结果可归咎于什么原因?

2.结果会与明天的营运或是下年度的生产相关吗?

3.在何种状况下,这些结果可以预测明天的营运状况或是下年度的成果?

4.它们是否会提升我们计划时预测的信心?

5.它们会以何种方式帮助我规划改变?

6.在研究生产过程时,“学习”这个动作的操作定义是什么?

蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法在测试时可会有所帮助——尤其是在电脑辅助设计阶段,我们可以在合理和不合理的范围内——通过维度、压力、温度和扭力的改变以探求其性能。这些方法在实际测试硬件时也会有帮助,虽然远离正常值的组合必然减少很多。

医学界便是因不了解测试的变异情况,使得遗传学落后了数年。

譬如,高豆子与矮豆子的比例在自然平均值间上下移动高达1:4,这种变异困扰了每一个人,包括了孟德尔(Gregor Mendel)这位发现单一显性基因的神父。

“想要帮助我们的人,必先要全盘了解我们的企业” 所有的证据都显示这种假设是错误的。任何再有能力的人都知道,虽然自己尽力而为,他们往往也只能了解自己的工作,而不知如何提高。我们也许可以自外界寻求,再配合公司里已经拥有的知识(但未被利用)。

一些常听到、常见到的例子

1.顾客的规格常常远比他所需要的严厉得多。请教顾客他如何得出这种规格和为什么需要这种规格容差会很有趣。

2.我们退还一批材料给厂商。他又将这批货送还给我们,但这次却通过了我们的检验,对方很快就知道以后该怎么做了。两位司机(一个要退货,一个要退还被拒收的货物)在路上喝咖啡时相遇,并将产品交换带回,以便试试能否通过第二次测试。

3.数字显示重做的次数不能告诉我们如何降低它。然而,它们却让我们了解问题的严重程度。任何人都知道重新加工要增加成本,但是要花一笔钱来研究如何降低,却给了我们一个不做的好借口。

4.我们的预算里允许重做的费用占6%。但是如果我们不需重做,公司的利润不知可以上扬多少。这“6%”的容差并没有激励我们做得更好。它成了工作标准:只要迎合就行了,不必去降低。

5.某复杂的机器需要昂贵的专用油来运转。但厂长早已下令要删减费用,他也真这么做了,他以优惠价买了本地产的油,结果却花了7500美元修理。

6.机器出故障了,但仍在运转中,生产产品,每件产品都不很好,可是都可以用,最终成品却有瑕疵。操作人员已经呈报3次机器故障了,但却没有人来修理。

7.每一块电路板上都有11000个零件。根据政府规定,每一块都必须由4个人检验,分别签字(第四位是政府检验员),也就是说,一块电路板上将有4.4万个签名。签名的问题将会比电路板本身的问题来得多。例如说,如果4个人都没挑出某不合格品,我们就要把4个人找来再次检查并且签字。另外,可能发生的问题是,如果4个人都检查了产品,却有一人忘了签名,要上哪里去找他呢?

8.主管常对发问的工人说:“做好自己的工作就可以。”

9.某女工因为算错了零件数目而中停工作。她做了一批24件产品,但是其中有一箱短少了一件。结果是花了35分钟来寻找。

10.鞋子的样本已经送出去,订单也进来了,正准备要开始生产。此时却碰到情况大逆转:采购部门找不到可以和样本质地和颜色互相配搭的材料,没有人预知这个问题会发生。

11.有家公司运送了一部机器给顾客。销售人员启动它之前在客户所在地看了一下,却发现机器可能会因磨损而漏气。销售员不想告诉客户这是不合格品,于是他马上打电话给服务部门要他们来做必要的更换。服务部门经理说他早就知道机器会漏气,但无法采取行动,因为工程设计部门没人相信,除非机器无法运转。一旦停摆,顾客的生产计划就会被延误5个星期,于是顾客扣下了1万美元弥补损失。

12.车床操作员说:“没有控制图以前,我无法说出我在做什么,只能事后得知。以往,我们每制造一件产品就有一个不合格品,现在却能及早发现。三班倒的同仁均使用同一张控制图,我们不必交班时就进行调整,因为控制图会告诉我们机器的状况。现在我们不制造不合格品了,我也更快乐了。”顾问问:“为什么你更快乐?”操作员回答:“因为我不再制造不合格品了。”

13.有个房产主管当局在低价住宅区建了100个住宅单位,政府用了3位检验员,在完工时报告结构状况。冬天到来的时候,住户却发现当地的暖气费是每个月300美元,不符合低价住宅居民的经济状况。为什么暖气成本这么高?因为他们的天花板没有隔离设备。但3位检验员均决定不予注记,因为他们都认为其他两人不会发现,不愿伤害同事。

14.我们这些年来都在制造制动衬面,但是却不了解自己在做些什么,也不了解客户想要有什么样的制动衬面。我们有许多争论,顾客虽然不断抱怨,却仍然收下这些制动衬面(可能是他们没有其他来源可依靠)。几年前我们决定要一起来解决问题,于是先对顾客期望有的、我们也做得到的产品下操作定义。当然这是个大工程,因为制动衬面是依很多特性来衡量的。我们现在给客户看看制动衬面对主要的质量特性的 和R控制图,自此以后就再也没有问题了。

和R控制图,自此以后就再也没有问题了。

15.我们尝试在生产线上实行质管圈活动,却忘了教育主管们他们应负的责任,以消除一些由下面报上来的障碍。当我从痛苦中学得了经验时,质管圈却解散了。

16.我们25年来都在和问题搏斗,却一直没有研究造成问题的过程。

17.我们这里不需要控制图及实验设计,因为有电脑可以帮助我们解决所有的质量问题(引自某精密电子仪器制造商)。

18.我们看到这家公司在刹车碟上进行百分之百的检验,但是控制图上指出除了管制样本以外,根本没必要再做检查。

把握管理的重点

美国经理人走访日本后感触良多。这个国家过去一年来已有数百家企业尝试过质管圈活动,但是50家日本大制造商中,却很少人广泛使用。大部分日本经理们知道,质管圈并不是建立企业文化的首要工作,而是最后一件。它是用来建立促使公司全力追求质量和生产力的企业文化。

没有任何观念比“生产”一词更容易受到美国经理人、学术界及生产工人的误解。美国工人认为提高生产力会带来裁员的威胁,经理人也认为生产力是“效率”及“产品质量”间妥协的结果。商学院的管理课程,一再灌输存货管制和生产流程的数字游戏,这也是“财务预算”及“严格控制”所极力推崇的有效工具。在生产线上和办公室里,社会学上的冗长词语已经取代了对于人性行为的基本了解。

试图以人性方法解决劳工问题的做法,往往流于肤浅。美国经理们于是想出了方法,同时解决生产线情绪化和迟滞的情形。生产人员却对这些做法质疑,因为太多经理们来来去去了。工作中放音乐和增设建议箱、心理辅导等方法,均尝试过又放弃了。这些想促使工人更努力工作的力气只是徒然。质管圈又有什么不同呢?尤其有家电子厂采用这个做法以后,立即裁员以达到预算利润目标。

在日本,如果公司想吸纳突然到来的经济困境(譬如销售额降低25%),采取的牺牲顺序模式是固定的。首先删减的是公司股利,然后是降低高层的薪水和红利,再由中阶层经理逐级减薪,最后才要求生产线的工人减薪或自愿离职。在美国,典型的工厂在相同情况下正好反其道而行。

质管圈无法取代管理阶层的基本责任,无法重新定义经理人的角色或是重建公司文化。管理人员只会争功诿过,这样做是绝对无法提高生产力的。

大型的日本公司都将人力资源视为他们最有价值的资产。从雇员及经理人的招募、训练和升迁都是公司整体的责任。即使身为总裁,也不会因受到威胁而想开除部属。相反,这是管理者的工作:鼓励员工努力分摊工作达到公司目标,并帮助员工在工作上得到满足和自我实现。

有位日本厂长3个月内就将一个没有生产力的合资美国工厂转变成有利可图。他告诉我:“道理很简单。只要把美国工人当成一般人,他们也有正常人的需要和价值观,他们自然会用人性的态度回报。”一旦这种上司和部属间对峙的关系消除后,困难时期大家就会更愿意团结在一起,保护他们与公司的共同利益。

管理阶层若没有文化大转变,质管圈就不会达到想要的效果。没有人来保障工作安定,自然就无法保证生产力和产品质量会提升。管理者如果不能为员工福利尽心力,自然也不可能鼓舞员工对于生产力和质量的提高产生兴趣。……管理者的工作变得更为困难和更具挑战性了。

有史以来,美国是第一次要面对资金日益短缺,原材料、能源、管理技巧和市场机会均日渐稀少的情况,同时还要带领美国的经济成长?紧张的政商关系以及敌对的劳资关系……要习得日本的奥秘,可不是件容易的工作。