我宁愿少知道一点,也不要知道很多似是而非的东西。

——毕林斯(Josh Billings)

本章目的 现行管理方式乃是浪费的最大来源,它所导致的损失无法估算,也无从衡量。本章的目的,在于找出最重要的损失(浪费)来源,同时建议一些较佳的做法。

不必要的文书工作就是一大浪费。造成这种现象,大多是由于管理者认为,要防止错误或作假一再发生,有赖于增加审计与检查。1990年7月7日《伦敦时报》刊出的读者反映信指出一个事实,美国医院的成本中,有23%是行政费用,而在英国则只有5%。问一问任何一位美国医院的护士,哪一项工作最干扰她的专业效率,答案一定是文书工作。

现行管理系统当初也是竭尽心力创造出来的,只不过设计时欠缺了本书在往后数章会提到的知识。

现代管理弊病丛生

让我们在此暂停,思考一下“埋头苦干、全力以赴”究竟有何效果?答案是:这样做只是把目前身陷的坑挖得更深。仅靠埋头苦干与全力以赴,并不能把我们救出坑外,事实上,只有借着外界知识的照亮,我们才能察觉自己身陷坑中。

下面详细列出一些现代管理的错误做法,同时附带建议一些较佳的做法。

■现行做法——直觉反应:只讲技巧而没有管理理论

欠缺目标的一贯性。

短期思考,强调立即效果。只顾眼前,忽略未来。

维持公司股价,维持股利。

未能随时间而保持最佳化。

为使本季营业成果看好,在季末运出所有库存的产品。不注意质量如何,只求出厂即可,然后将其列为应收账款。

延至下季再修理、维护以及订购原料。

■较佳做法——具备管理理论

采用并发布一贯性的目标。

制定长期规划。

提出下列问题:我们想在5年后达到什么目标?其次,用何种方式达到?

由于联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)与国税局(Internal Revenue Service)要求公司提出季报表,也可能使经营者过分重视短期营运成果。

然而,再多次短期的成功,也不足以确保长期的成功;只求短期解决之道,难免产生长期的后遗症。

当然,当短期问题发生时,管理者必须加以处理。但是,如果只处理短期问题,不断去“灭火”,而置长期问题于不顾,就是犯了致命的错误。

■现行做法

将员工、销售人员、部门、团队排序,奖励名列前茅者,惩罚末尾殿后者。实施所谓考绩制度。

■较佳做法

废除“排等级”,将整个公司视为一个系统来管理。每一组成部分、每一单位的机能,都能在良好的管理之下,将系统发挥到最佳程度。

任何两个人之间,例如两位推销员之间,必然存在差异。问题是,这种差异的意义何在?或许并没有什么意义。回答这类问题,需要用到一些统计理论中有关变异(variation)的知识。

排序的闹剧

个人的绩效如有明显差异,其实主要是源自个人所属的系统,而不是个人因素。

用一个简单的方程式,就可帮助读者了解,尝试将员工排序并没有什么意义。假设x代表某人的贡献,(yx)代表系统对于他绩效的影响。如果我们有明确代表绩效的数字,诸如一年内有8次错误,或销售金额为800万美元。则

x+(yx)=8

我们需要解出x。可惜有两个未知数,却仅有一个方程式,即使是中学生也知道,我们无法求得x的值。然而采用考绩制度的人,却认为可以求出x,他们完全忽略了另外一项具有主控作用的(yx)。

另外还有一个因素应该列入考虑,那就是“期待效应”(Pygmalion effect,Pygmalion为希腊神话中的人物,爱上自己所雕刻的女子像)。一开始时就被评定为名列前茅者,会一直保持高绩效。反之,一开始时就被评定为殿后者,也会持续表现低绩效。

排序会造成人与人之间、销售人员之间、小组之间、部门之间的竞争,从而打击员工的士气。之所以会采取排序的方法,乃是因为大家不了解由共同原因所导致的变异。

所谓的考绩制度,引发了员工之间的冲突,把他们的注意焦点转移到争取职位、考绩,而不是工作本身。考绩制度破坏了合作,在第23章还会再谈到这个主题。

或许有人会质疑,如果没有考绩制度,那么要如何决定谁应该加薪?我的答案是“排序是闹剧一场”,第24章的“红珠实验”将会提到。

谁该加薪?系统内的每一个人都该加。没有第一、第二、第三,也没有最后,因为根本没有等级。至于任何在控制界限(control limit)之外的员工,都需要特别的帮助(见本书第23章)。

废除考绩制度

将员工排等级,正显示了管理者的失职。在考绩制度之下,所有人的目标都是讨好上司。结果将会导致士气低落,质量受损。因此把员工评等分级,分门别类,对于改善工作并没有任何帮助。

那么应该怎么做才对?很简单。明天早上就把贵公司的考绩制度废除,并且向员工解释你的理由,他们一定会高兴欢呼。

可惜的是,国会强制要求把政府员工排等级,为什么国会偏要干预自己一窍不通的事呢?

那些因绩效落后而未能加薪或遭革职的人,提出诉讼要求平反的日子即将到来,而且他们会胜诉。

在美国,最后遭殃的总是最上位者,他们的红利绝不会受损;日本的做法正好相反,公司遇到经济困境时,会采取以下的步骤:

1.减少红利,甚至完全取消。

2.削减高层人员的薪资与奖金。

3.减少高层人员编制。

4.最后一步,才要求基层员工帮助共渡难关。鼓励留职停薪与提早退休。

5.最后,如果仍有必要,才会要求留下工作的人员减薪,但不解雇人员。

■现行做法

奖金制度;依据绩效给付报酬。

■较佳做法

废除奖金制度,并且不再依据据绩效给付报酬。让每个人都有机会以工作为荣。

除非是以长期为基础,否则个别员工的绩效根本无法衡量。奖励绩效良好的人员,正如同因为好天气而奖励气象预报员一样。奖金制度的效果只是数字,同时也模糊了目标的焦点。

举例来说,业绩最高的销售人员,或许因为过度销售,反而造成公司的损失。因为他可能卖出一个比顾客实际需要还要大的复印机、销售一份客户负担不起的保险、轻率承诺立即交货或者给予未经授权的折扣;同样糟的状况是,业绩最高的销售人员或许会以顾客负担不起为借口,卖出比顾客真正需要还要小的复印机。无论是上述哪一种状况,顾客都会埋怨公司销售了错误的商品给他。

■现行做法

未将组织视为一个系统来管理,反而让各部门分别成为个别的利润中心,结果是人人皆输。

公司内的个人、小组、部门,分别以利润中心方式运作,而不是求整个组织的目标达到最优化。公司各组成部分事实上也因而丧失长期利润、工作乐趣及其他生活质量上的东西。

依我的经验,这种情况会导致缺乏沟通。员工已不再期望能了解本身工作与他人工作之间的关系,而且员工彼此也不提及这方面的问题。

■较佳做法

将公司视为一个系统来管理。

明智地扩大系统的边界。

系统必须包含未来。

鼓励沟通,安排公司内各部门人员非正式对话的机会,不分其职位的高低。

鼓励持续学习与进修。有些公司会组成体育、音乐、历史、语言等社团,并且提供给读者必要的设施。公司也负担在公司外社交聚会的费用。

教育、产业以及政府,都应如同一个系统般互动,彼此合作,取得双贏。

任何组织的首要步骤,就是画出一幅流程图,显示每一个组成部分之间的相互关系,然后每个人才能了解自己的职务是什么。如果员工不了解流程,就无从改善。

■现行做法

目标管理。

■较佳做法

研究系统理论。系统内各组成部分的管理,应求达到系统整体的最佳目标。

在执行目标管理时,公司的目标会划分为各个组成部分或部门的目标。我们通常会假设,如果各部门都达到目标,则整个公司的目标也就自然达到。然而这种假设一般并不能成立,因为部门之间通常是相互依赖的。

可惜,部门的成果是不能简单相加的。例如,采购人员比去年节省了10%的支出,但在这过程当中制造成本却因而增加,并且也损及质量。又或者公司享受到大量购买的折扣,却造成库存问题,因而也妨碍对于未来不测变动的反应及弹性。

德鲁克(Peter Drucker)对于这一点解释得很清楚,并且了解深入,很可惜许多人都没有读过他在《管理的任务、责任与实务》中所提出的警告。

错误的企管教育

有一位学生告诉我,他在华盛顿一家著名大学的企管学院选修一门课,课程中教到如何使用目标管理与结果导向管理,以及如何将员工排等级。他知道这一切都是错的,但是为了避免这门课不及格,他闭口不说。可悲的是,班上有许多位来自外国的学生,他们学习了这些错误的内容,回国后会告诉其他人,他们学到了美国人的管理方法。他们怎么会知道所学到的知识是错误的!

■现行做法

设定数字化目标(numerical goals)。

■较佳做法

着手于改善过程,并且问:该以何种方法改善?

数字化目标并不会完成什么。重要的是方法,而不单只是目标。不过,该采用什么方法?

数字化目标会导致扭曲和作假,尤其是当系统根本无力达到目标的时候,更有此可能。每个人都会设法达到被分配的配额(目标),但却并不对由此所导致的损失负责。

西尔斯(Sears Roebuck)在1992年陷入衰退,起因就是将目标指派给他们的汽车服务中心。这些代理商设法达到了被指派的目标,却伤害到顾客以及公司的信誉。错误在于管理者设定的目标,而不在于代理商。

管理者其实应该专注于流程的改善,而不是设定数字化目标。流程图可以列示出过程,问题是如何去改进这个过程。第23章将提到PDSA循环可以有所帮助。

远离配额

生产配额和数字化目标可说是难兄难弟。一家在旧金山的大银行,规定某位出纳员必须达到一项配额:每个月贷出8300万美元。他做到了,但银行也陷入呆账的困扰。我们可以责备这位出纳员吗?他的生计完全要依赖每月是否能达到配额呢!

工厂的生产配额很难废除。不过,有人能够在6小时之内完成他的配额,另外两个小时用来看电视、玩牌、阅读。这些人很喜欢这种方式,因为游戏规则是数字,而不是质量。在过去竞争不多、质量不重要的年代,这种问题不大。如今配额是管理者困扰的问题,但是却难以废止。

远离配额的一项做法是,导入水平的生产线(horizontal production line),以配合工人自动自发的精神——每个人都做任何该做的事。这种做法可以填补由于任何工人缺席所引起的问题。

■现行做法

成果导向管理。

对于任何过失、缺陷、抱怨、延误、意外、故障,立即采取行动。依据最新的资料采取行动。

■较佳做法

对造成过失或缺陷的过程,进行了解及改进。

了解变异的共同原因及特殊原因的差别,以期对症下药。

采用成果导向管理,带来的困扰是更多而非更少。

到底哪里出错了?我们当然期望好的成果,然而成果导向管理却不会带来好的结果。以成果为导向的管理针对结果采取行动,也就是认定结果来自特殊原因。其实重要的是针对造成该结果的原因——也就是系统——下功夫。举个例子,成本本身并不是原因,事实上成本是由原因造成的。

由系统中找问题

又例如,高层管理者每天早上8点询问厂长:昨天的生产成果如何?答案不是比前一天高,就是比前一天低。这个问题的重点是什么?数值的高低所含的意义是什么?

依据我的经验,在寻求改进时,成败的关键都可以归纳为这样的比率:

94%来自系统(管理者的责任)

6%来自特殊原因

我们在进行第24章的“红珠实验”之后,就会了解这些比率的意义。我们也可以看到,从业人员再怎么努力或技术再怎么高明,都不足以弥补系统本身的缺失。

■现行做法

以最低投标购买材料及服务。

■较佳做法

估计使用材料及服务的总成本——首次成本(采购价格)加上使用期间发生问题的预估成本,还有这些问题对于最终产品质量的影响。

众所周知,美国华盛顿市的地铁设备经常出故障,有时电扶梯完全不能动。相较之下,在伦敦、巴黎、东京或是莫斯科,很少看到电扶梯故障。问题的症结,就是出在华盛顿以最低投标的采购方式。伦敦、巴黎、东京或是莫斯科则不采用这种做法。

事实上,市政府或其他政府机构采购物品或服务,通常是偏好本地的厂商,因此本地厂商占有竞争优势,而区域外的厂商却往往被迫倒闭。当供应者与顾客之间的关系愈来愈紧密,每年重新签约大多沦为形式而已。这种愈来愈紧密的关系,如果在厂商与顾客都有良好管理的状况下,可以确保质量逐年提高,同时成本逐年降低。

美国的国内邮资,就是另一个只考虑低价格的例子。目前的邮资只有29美分,大概是发达国家中最低廉的邮资,但所提供的服务也是发达国家中最差的。

或许有些人宁愿多付一点邮资,以换取较好的服务。

■现行做法

将质量授权给某个人或某个团队。

■较佳做法

最高管理者为质量负责。

指派一个人担任负责质量的副总裁,这种做法的成效会令人失望与挫折。质量是最高管理者的责任,无法授权给他人。

巧合与因果不能混为一谈

管理者的行动或没有行动,究竟导致了多少重要的损失,并没有人知道。然而我们仍然必须学习如何控制这种损失。如果我们无法面对问题,无法遵行渊博知识体系而将管理转型,将难逃加速衰退的命运。

“不能测量,就无法管理”,这是错误的假设,迷信它,必将会付出高昂代价。

没错,任何人都可以列出一长串的公司名单,这些公司采用了前述一项或所有不当的管理做法,却仍然活得很好。这些公司可能是因为运气好、巧合或是有一种产品或服务占有市场的优势。这类公司的管理者,如果懂得一些管理理论,必定会使公司经营得更好。如果我们研究这类公司,却没有理论依据,不知道该提出什么问题,就很可能会在“他们一定没做错”的想法之下,贸然模仿该公司,然而这种模仿注定会带来灾祸。

同样地,有些公司完全依循正确的方式而行,却仍然存活不易。当然,它们如果管理不当,则后果会更难以想像。至于会糟到什么地步,就没有人知道了。

如果仔细思考现行管理系统的源头以及效果,我们不禁会问:“难道没有人关心长期的利润吗?”

为什么我们会问这样的问题?每一位管理者都认为自己在全力以赴。他们确实如此,而这也正是问题所在。他们的“最佳”,是基于现行的管理系统,而这个管理系统,正如我们前面所指出,会引起难以估算的巨大损失。如果没有外来知识的帮助,管理者的努力只会把我们目前所陷入的坑愈挖愈深。

表19.1是有关领导转型,表中显示我们的现况以及有待努力的地方。原表是由福特汽车公司的贝克(Edwanl M.Baker)博士所拟。

表19.1领导转型

| 应用领域 | 已经采用 | 幅度 |

| 整体的企业策略与规划 | 尚未 | 这些可以有重大收获的领域(97%),尚待开发 |

| 全公司的制度(人事、训练、薪资制度、奖金、年度考核、绩效奖金、法律事务、财务、材料、设备与劳务的采购) | 尚未 | |

| 有数据可查的个别过程 | 是 | 3% |

不知道为什么,转型理论大多只是应用在工厂工作上。每个人都知道统计质管,这点当然很重要,但是工场工作毕竟只占全体的一小部分。即使在那3%的部分是百分之百成功,可能仍难逃被淘汰的命运。

统计质管的原则,就是区分共同原因与特殊原因,其最重要的应用乃是在人员管理方面(见第23章)。

现今管理者所进行的改变,有95%并没有任何改善作用。在组织重组、购买新电脑等方面,都可以发现这种例子。

常识的误用

根据常识,应该把学校的学生排名(打分数),把员工的工作表现排序,把医院、团队、部门、代理商排等级。对每月表现最差者,要给予处罚。

根据常识,要给员工或小组指定配额——每天生产若干件产品,每天或每小时烫好若干件衬衫,旅馆中的女佣每20分钟要打扫一间客房,每位工程师每月要交出指定数额的设计图。但结果是成本倍增,员工被剥夺对自己技能的自豪,也不可能有任何改善。

根据常识,当顾客对于产品或服务有所抱怨时,要把问题转告生产人员。“我们已经把事情转告生产人员,问题不会再发生了。”

根据常识,当产品或服务不符合规格时,要采取行动,立刻设法解决。问题是该采取什么行动?

今天所采取的行动,或许只会在明天产生更多的错误。也许我们应该针对产生缺陷的流程采取行动,而不是针对造成错误的员工。

根据常识,我们应该奖励“本月最佳销售人员”(该月销售最多的人员)。但事实上,他的努力或许会对公司造成重大伤害。

以薪资取代佣金

位于美国得克萨斯休斯敦的家乐瑞家具公司(Gallery Furniture Company)以薪资取代佣金制度,结果业绩稳定成长。资深销售人员开始帮助新手,而且销售人员也不再互抢生意,反而彼此帮忙。他们还会帮助仓库人员搬物品,以免碰撞或刮伤。他们为消费者着想,确保消费者能买到与住宅及现有家具相配的家具。

结果,销售金额逐月上升,而每平方英尺店面的获利增加得更快。

该公司经理麦因维(Jim Mclnval)曾经两次参加我的“四日研讨会”,从中得到的结论是:根据销售额支付报酬的做法是错的,应付薪资给销售人员比较适宜。

另外一家公司的业务是配销数千种商品,客户是制造商。营业区域共分为38区,各区经理的奖金视销售额而定。因此各区彼此不合作,不但不会将存货调给另一区来完成销售,甚至会侵入他区抢生意。

管理人员不时询问区经理销售的情形,如果业绩退步,还会要求解释。

后来最高管理者做出一项改革,让区经理改领固定薪水。结果,销售持续成长;各区彼此合作,所有库存列档并以电脑互相调配。各区仍要呈报数据,但数据是用来绘制图表,以掌握趋势。管理者如今了解变异的共同原因以及特殊原因的区别。

在先前的制度下,超额的销售会有奖金可分。然而,有些销售人员业绩很高可以领奖金,只不过是因为他们所销售的是需求大的物品;另一些销售人员表现不佳,则是因为他们负责的是需求低的物品。

采用佣金制时,焦点在销售;采用薪资制时,焦点在顾客。过去不会上门的顾客,如今也光顾这家公司了。

该公司的改变,是始于总经理的改变。他原本深信目标管理、成果导向管理以及业绩奖金等做法。后来他参加了我的四日研讨会,并且作了前述的改变,如今他把公司以一个系统的方式经营。

达到目标要有方法

生命如何能够没有目标与希望?每个人都有自己的目的、希望、计划。但是,一个无法达到的目标,只会带来沮丧、挫折、消沉。换句话说,必须有方法能达到目标,那会是什么方法呢?

当公司要求员工为达到某一目标负责,就必须提供他完成任务的资源。

每家公司都有目标,也就是公司对于本身目的恒久性的声明。

有些生活中的事实,既非目标也非目的。例如,如果到年底,我们的错误和不合格品无法降到3%,就要面临倒闭的命运。这并不是目标,而是一个生活中的事实。当然,公司上下会竭尽全力,找出一种他们认为能有效降低不合格品比率的方法,以求公司能继续生存。换句话说,如果对生活中的事实,或发自生活中的需求,能借规划或执行某种方法来完成,或许就可以将之转换为一个目标或目的。

如同先前所说,数字化目标并不能完成什么。重要的是方法——采用什么方法?如果你能不靠方法而达到某项目标,那为什么去年没有这么做?惟一的答案是你在混日子过。

数字化目标常是在追求至高至善,可惜对于大多数人来说,实际上不可能做到。

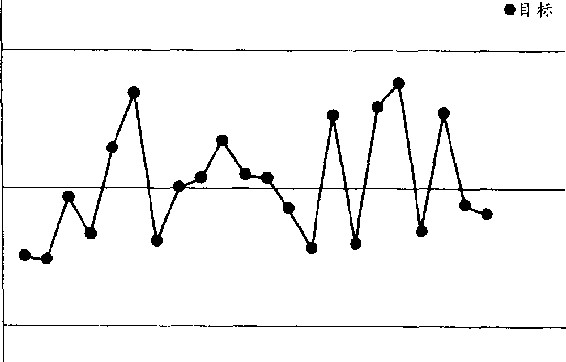

管制上限难以超越

如果流程是稳定的,则根本不可能达到超出“管制上限”(upper control limit)的数字化目标。图19.1或许可以帮助读者了解这句话的意义。在稳定状态下,每天产出的变动,都是源自共同原因,而管制上限就代表现有过程中产出的最大极限。产出量想要超出管制上限,就如同要抗拒地心引力一样不理性。要达到那样的目标,惟一的方法是改善流程,使得新的管制上限能在目标值之上。这时我们所需要的是改善流程的方法,问题就是该用什么方法?

图19.1 数字化目标在管制上限之外,无法以现行系统达到目标

(摘自乔因诺(Brian L.Joiner)1987年的报告)

如果流程不稳定,也就是处于混沌状态,那么,任何状况都有可能发生,或许会更好,或许会更坏,这时流程的绩效就无从预测。

任何人都可以用如下方法达到绝大多数的目标:

•重新界定名词

•扭曲与作假

•不计成本

数字化目标导致扭曲

我在本书第一部分曾谈过某位工厂检验员虚报数字。她如此做的出发点,是想保住300位工人的工作。因为据说工厂经理宣称,如果任何一天生产的不合格品比率高于10%,他就要关厂并且解雇工人。经理是否确实说过这些话,或者是否确实会如此做,在此不作臆测,重点是300位工人以及检验员都认为这种情况可能会发生。因此检验员从来不让不合格品比例高于10%,她的数据和控制图上的点,全都是凭空捏造而来。这些数字会误导,也具体说明了“有恐惧就有错误数字”的道理。

再举另一个例子。有一位杂货店的经理,只容许货品在店内发生1%的损耗,他也做到了。货品送来时,他叫收银员暂停,到店后清点送来的盒数、箱数和内容,以避免任何遗漏的情形。他让结账的顾客在店内排队苦等,也不管他们是否厌烦或者决定永不再上门。肥肉很便宜,他多买些肥肉掺进肉里,谁会知道?有些顾客就知道。他故意让那些销路不佳而容易腐坏的水果与青菜缺货,顾客必须到其他地方去买。他还有其他55种花招,可以达到1%的耗损率,而所有这一切花招,都对生意有伤害。

某一座核能电厂设定每年跳机的意外不得超过11次的目标。如果快要超过目标时,电厂的管理者就会延后维修,或者发包外面的公司来维修,让意外记在别人而非自己的账上。

一家货运公司为了降低成本,聘用廉价但不合格的职员计算运费。结果一位顾客发现许多不寻常的错误,便雇了一位审计员调查这家货运公司超收运费的金额。依据美国和加拿大政府的规定,货运公司必须退还任何超收的金额。这家货运公司因此必须聘用一位审计员来调查档案,清查超收与短收的记录,但短收少于100美元者,公司并不向顾客补收。业者要将超收的部分全数退回,却得承受大部分短收的损失。结果当初省下计算运费的钱,却因收费错误而损失了20倍,算起来损失十分重大。

1991年,美国教育部出版了《美国2000年:教育的研究》,这本小册子充斥了数字化目标、测试、奖励,但却没有提到方法。以下就是摘录其中的一些实例:

数字化目标

第9页 2000年时,高中毕业率将提升到至少为90%。

美国每所学校都会确保学生能学到xxxx

美国每位成人都识字。

每所学校都没有吸毒问题。

第15页 目标:在1996年至少新设535所……学校。

第16页 无论采取什么方式,预计美国所有新学校都会在学生学习上有特殊的进展。(用什么方法?)

第17页 到1996年,每一个区域内至少新设一所学校。

第19页 对于所有联邦补助的成人教育计划建立绩效标准,同时要求计划能符合这些标准。

成绩单 政府将会在各公开发行报告中,列示各项测验的结果,以施加进一步压力,如此也可比较各州以及全国11万所公立学校的绩效。这个想法的出发点是,人们会要求进步。

别管方法,以结果来管理

第13页

问:全民测验是否表示要有全国统一的课程?

答:不是——虽然调查与问卷显示,大多数的美国人并不反对一个全国性的课程。美国学业测验(American Achievement Tests)检验教育的成果,但却不问这些结果如何产生、教师每天在教室做什么、采用什么教材,或是遵循何种教学计划。由于完全将焦点集中于成果上,因此对于教育的方法比较没有规范。

论功行赏

第13页 评定学校绩效方案。个别学校如果在达到全国教育目标上有显著的进步,就值得奖励。

第14页 表扬教师……奖励五项核心科目的杰出教师。

教师薪资差异化:对教学绩优者,任教主科者,在危险及挑战的环境下教学者或担任新教师的指导者,建议采取差异化薪资。

第12页 成绩报告。除了向家长报告子女表现外,成绩单也可以提供明确(以及可供比较)的资讯,显示每所学校、每个学区以及每州的表现如何。

这些做法有什么错?答案是:数字化目标不具任何效果。将个别学生、学校、学区排等级和奖励,并没有改善系统,惟有方法最重要。到底该用什么方法?非常不幸,这些目标公布在学校里,在学生人生开始之际带来坏的示范,因为这些目标并没有达到的方法。

读者可能会好心地解释,写这些报告的委员会也已尽了力,只是没有体察到自己需要一些真正的知识。他们怎么会懂得这一点呢?

附带说明:《美国2000年:教育的研究》最早是于1989年总统与50个州州长的“教育高峰会”上归纳提出。1990年由白宫将这些目标整理印行,后来纳入《美国2000年:教育的研究》。

这项做法或许是一个扩大委员会规模的例子。我们将在第21章“渊博知识体系”中讲到,扩大委员会并不是获得渊博知识的方法。

但他们怎么会懂得这些呢?