社会之镜

如果我们仅仅通过“社会之镜”(Social Mirror),即时下盛行的社会观点以及周围人群的意见、看法和思维定式来进行自我认知,那无异于从哈哈镜里看自己。

“你从不守时。”

“你怎么总是把东西弄乱?”

“你肯定是个艺术家!”

“你真能吃!”

“我不相信你会取胜!”

“这么简单的事你都弄不懂吗?”

然而,这些零星的评语不一定代表真正的你,与其说是影像,不如说是投影,反映的是说话者自身的想法或性格弱点。

时下盛行的社会观点认为,环境与条件对我们起着决定性的作用。我们不否认条件作用的影响巨大,但并不等于承认它凌驾于一切之上,甚至可以决定我们的命运。

实际上根据这种流行看法而绘制的社会地图一共可以分为三种,也可以说是已经被广泛接受的用来解释人性的三种“决定论”,有时单独使用,有时交叉混合使用:

基因决定论(Genetic Determinism):认为人的本性是祖先遗传下来的。比如一个人的脾气不好,那是因为他先祖的DNA中就有坏脾气的因素,又借着基因被继承下来。

心理决定论(Psychic Determinism):强调一个人的本性是由父母的言行决定的。比如你总是不敢在人前出头,每次犯错都内疚不已,那是与父母的教育方式和你的童年经历分不开的,因为你忘不了自己尚且稚嫩、柔弱和依赖他人时受到的心灵伤害,忘不了小时候因为表现欠佳而遭遇的惩罚、排斥和与人比较的感受。

环境决定论(Environmental Determinism):主张环境决定人的本性。周遭的人与事,例如老板、配偶、叛逆期子女,或者经济状况乃至国家政策,都可能是影响因素。

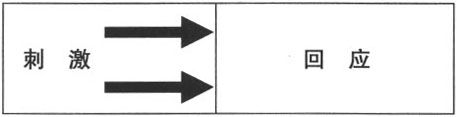

这三种地图都以“刺激—回应”理论为基础,很容易让人联想到巴甫洛夫(Pavlov,1849~1936,曾获1904年诺贝尔生理学医学奖——译注)所做的关于狗的实验。其基本观点就是认为我们会受条件左右,以某一特定方式回应某一特定刺激。(见图3-1)

图3-1 消极被动模式

那么这些“决定论”地图的准确性和作用如何?能否清晰反映人类真正的本性?能否自圆其说?是否以内心的原则为基础?