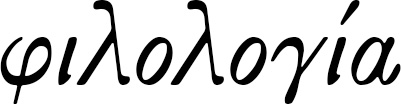

本书的标题教化

( ,paideia),不只是一个象征性的名称,而是对出现在书中的实际历史主题的唯一准确的指称。实际上,它很难定义;与其他许多外延广阔、内涵丰富的概念一样(比如哲学 或文化) ,它不受某个抽象公式的限制。只有当我们阅读其历史并追寻其实现自身之努力时,才能对其完整的内容和意义了然于胸。用希腊的词语来指称希腊的事物,本人意在表明,我们是在用希腊人而不是现代人的眼光来看待它。要想在书中不引入诸如文明、文化、传统、文学 或教育 这些现代表达方式是不可能的;但它们之中没有一个能真正涵盖希腊人所说的教化( paideia)的意思;它们每一个都局限于其中的一个方面:除非我们一起使用这些概念,否则它们就不可能像希腊的教化 一样涵盖相同的领域。然而,学术和学术活动的精髓正在于所有这些方面的原初统一——在于希腊的词语所表达的那种原初统一性,而不在于由其现代发展所强调和完成的那种多样性。古人相信,教育或文化不是一种形式的艺术或者一种抽象的理论,它与该民族精神生活的客观历史构造无可分离,他们认为它体现在著作(literature)中,著作是一切高级文化的真正表达。我们就是这样解释弗律尼库斯 (Phrynichus)对有教养者(the cultured man)的定义的(s.v.

,paideia),不只是一个象征性的名称,而是对出现在书中的实际历史主题的唯一准确的指称。实际上,它很难定义;与其他许多外延广阔、内涵丰富的概念一样(比如哲学 或文化) ,它不受某个抽象公式的限制。只有当我们阅读其历史并追寻其实现自身之努力时,才能对其完整的内容和意义了然于胸。用希腊的词语来指称希腊的事物,本人意在表明,我们是在用希腊人而不是现代人的眼光来看待它。要想在书中不引入诸如文明、文化、传统、文学 或教育 这些现代表达方式是不可能的;但它们之中没有一个能真正涵盖希腊人所说的教化( paideia)的意思;它们每一个都局限于其中的一个方面:除非我们一起使用这些概念,否则它们就不可能像希腊的教化 一样涵盖相同的领域。然而,学术和学术活动的精髓正在于所有这些方面的原初统一——在于希腊的词语所表达的那种原初统一性,而不在于由其现代发展所强调和完成的那种多样性。古人相信,教育或文化不是一种形式的艺术或者一种抽象的理论,它与该民族精神生活的客观历史构造无可分离,他们认为它体现在著作(literature)中,著作是一切高级文化的真正表达。我们就是这样解释弗律尼库斯 (Phrynichus)对有教养者(the cultured man)的定义的(s.v.  ,p.483,Rutherford):

,p.483,Rutherford):

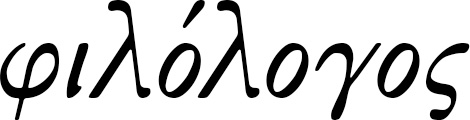

[有教养者就是热爱言辞、重视教育的人。] [2]

[1] 译注:作者开宗明义解释本书为何以希腊语“ [教化]”为题,用作者的话说,“用希腊的词语来指称希腊的事物,本人意在表明,我们是在用希腊人而不是现代人的眼光来看待它”。“

[教化]”为题,用作者的话说,“用希腊的词语来指称希腊的事物,本人意在表明,我们是在用希腊人而不是现代人的眼光来看待它”。“ ”一词,兼有现代的文明、文化、传统、文学或教育等含义,它意味着一种原初的统一性。从全书来看,“

”一词,兼有现代的文明、文化、传统、文学或教育等含义,它意味着一种原初的统一性。从全书来看,“ ”一词最主要的含义是按照某种理想的范型或典范(这一理想的范型或典范来自文学、文化和传统)来塑造——或用柏拉图的词来说,是陶铸——希腊人的品格;因此,我们勉强将其译为“教化”,在中文中,教化也包含有以之陶冶的文教、传统及此种传统所包含的理想的意思。在行文中,作者有时用该词指文化(文明)、有时指教育(非职业技能意义上的教育,而是“按照一种理想深思熟虑地陶冶人的品格”意义上的教育),有时兼指二者,随文见义,不一而足。

”一词最主要的含义是按照某种理想的范型或典范(这一理想的范型或典范来自文学、文化和传统)来塑造——或用柏拉图的词来说,是陶铸——希腊人的品格;因此,我们勉强将其译为“教化”,在中文中,教化也包含有以之陶冶的文教、传统及此种传统所包含的理想的意思。在行文中,作者有时用该词指文化(文明)、有时指教育(非职业技能意义上的教育,而是“按照一种理想深思熟虑地陶冶人的品格”意义上的教育),有时兼指二者,随文见义,不一而足。

[2] 译注:弗律尼库斯(Phrynichus Arabius),希腊文法学家,公元二世纪时活跃于小亚细亚的比提尼亚(Bithynia)一带,写作关于正确使用阿提卡方言的著作。“ ”一词详见卢瑟福的弗律尼库斯评注本(The New Phrynichus, Being a Revised Text of the Ecloga of the Grammarian Phrynichus, with Introductions and Commentary by W. Gunion Rutherford ),MACMILLAN AND CO., 1881,第483页,第371条。“

”一词详见卢瑟福的弗律尼库斯评注本(The New Phrynichus, Being a Revised Text of the Ecloga of the Grammarian Phrynichus, with Introductions and Commentary by W. Gunion Rutherford ),MACMILLAN AND CO., 1881,第483页,第371条。“ ”的字面意义是言辞或理性的爱好者。关于“

”的字面意义是言辞或理性的爱好者。关于“ ”一词含义的演变,可参见《西方古典学术史》(第一卷,上册,上海:上海人民出版社,2010,张治译,第29—31页)的解释。“

”一词含义的演变,可参见《西方古典学术史》(第一卷,上册,上海:上海人民出版社,2010,张治译,第29—31页)的解释。“ ”一词最早由柏拉图所立,意为“对争论的爱好”或“对专业性讨论的爱好”,其相对应的修饰词为“

”一词最早由柏拉图所立,意为“对争论的爱好”或“对专业性讨论的爱好”,其相对应的修饰词为“ ”,即“爱好论说者”(对应于“憎恶交谈者”),以此描述雅典是一座“乐于交谈的”城市(对应于斯巴达的那种沉默是金、不修文辞的偏好)。等到斯托拜乌(Stobaeus)撰述伯利克里的趣闻录时,采用“

”,即“爱好论说者”(对应于“憎恶交谈者”),以此描述雅典是一座“乐于交谈的”城市(对应于斯巴达的那种沉默是金、不修文辞的偏好)。等到斯托拜乌(Stobaeus)撰述伯利克里的趣闻录时,采用“ ”的新义,指“受过教育的”、“有教养的”,以对应“未受教育的(

”的新义,指“受过教育的”、“有教养的”,以对应“未受教育的( )”、“野蛮未化的”。按照耶格尔的理解,“

)”、“野蛮未化的”。按照耶格尔的理解,“ ”一词在二世纪时就有了“受过教育的”、“有教养的”的含义了。

”一词在二世纪时就有了“受过教育的”、“有教养的”的含义了。