第一章 作为教化的希腊医学

[3]柏拉图以高度赞扬的口吻谈到希腊的医师和医学,以至于即使早期希腊的医学文献全部遗失了,我们也不需要进一步的证据即可推论,在耶稣基督之前的五世纪晚期和四世纪,希腊医疗职业的社会地位和智识声望确实非比寻常。柏拉图将医师看作高度专业化和精细化的知识部门的代表;柏拉图同时也将医学看作一种职业规范的典型和化身——其职业规范之严谨,足以使其成为知识与其实用目的之适当关系的典范,柏拉图隔三差五地举医学为例,以期使读者理解理论知识如何有助于改变人类生活的结构。可以毫不夸张地说,苏格拉底的道德知识学说——柏拉图对话中的许多争论都围绕于苏格拉底的道德学说展开——如果没有他如此频繁地提及的医疗科学作为其典范的话,是无从设想的。在那时存在的所有学科分支中(包括数学和自然科学),医学与苏格拉底的道德科学最为接近。 [1] 然而,我们之所以必须考察希腊医学,不只是因为希腊医学是知识发展的一个初始阶段,它通向苏格拉底、柏拉图和亚里士多德的哲学,而且还因为它在那个时候所具有的知识形式:它发展成了希腊人生活中的主导性文化力量,而不再只是一种单纯的手艺。从那时起,尽管有一些反对的声音,医学越来越成为一般文化( )的常规部分。医学在我们时代的文化中一直没有重新获得这样的声望和地位。今天,高度发展的医疗科学——它产生于人文主义时代希腊-罗马医学文献的重新发现——因为过度专业化, [2] 已经不能和它的先驱居于同等地位了。

)的常规部分。医学在我们时代的文化中一直没有重新获得这样的声望和地位。今天,高度发展的医疗科学——它产生于人文主义时代希腊-罗马医学文献的重新发现——因为过度专业化, [2] 已经不能和它的先驱居于同等地位了。

医疗科学在后来希腊-罗马文化中的彻底整合,从希腊的角度看,可以通过盖伦(Galen),[4]从罗马的角度看,可以通过加图(Cato)、瓦罗(Varro)和塞尔苏斯(Celsus)——他们没有一个是专职的医生——的“百科全书”看得最为清楚。 [3] 但是,这不过是对医学在公元前五世纪后半叶及之后获得的崇高地位和影响力的一种认可。医学在当时之所以有如此地位和声望,有几个原因。第一,在那个时期,医学的代表人物们的宇宙观前所未有地宽广,他们将医学提升到了极高的智识水准,并保持了几个世纪;第二,通过与哲学的冲突,医学收获颇丰:它对自身的目的和方法获得了一种清晰的理解,并产生了自身特有的“知识”观念的经典表达形式;最后,更重要的是这样一个事实,即希腊文化永远既是身体的文化,又是灵魂的文化。这一真理体现在构成早期希腊教育的二元系统——体育和“音乐”之中。新时代的一个征兆就是,在任何身体训练的描述中,医师总是与体育教练一起被提到 [4] ——正如在智识领域中,哲学家总是出现在音乐家和诗人周围一样。医师在古典希腊的独特地位,主要是由于其与教育的关系。我们曾经追溯过希腊体育的发展历程:发端于荷马,经历赋予其理想以形式和色彩的诗歌,到柏拉图的哲学——希腊体育的理想由此获得了在人类生活框架中的应有地位。与体育不同,医学很早就产生了属于其自身的文献,这些文献向我们显示了医学真正的性质,这也是医学具有世界范围的影响力的真正原因。通过这些文献,我们知道了——尽管荷马赞扬医师的手艺 [5] “与其他人相比毫不逊色”——这类医疗科学实际上是时代理性的产物。

当医学首次出现在希腊文明史上时,它获取的要比贡献的多。其依附性地位最明显的证据是,公元前五和前四世纪得以完整保存的所有医学文献都是用伊奥尼亚(Ionic)的散文写成的;其中一些可能是在伊奥尼亚写就的。不过,这绝不足以说明整个情况。希波克拉底(Hippocrates)本人生活和教学于科斯岛(Cos),科斯岛的居民说多利安语。他和他的学派用伊奥尼亚语写作,甚至可能在科学讨论时说伊奥尼亚语,[5]这一事实只能用先进的伊奥尼亚文明和伊奥尼亚科学的影响才能得到解释。那里一直医士辈出;不过,希腊的治疗手艺在其受到伊奥尼亚自然哲学的影响之前,一直没有发展成为一种目标确定的系统性科学。我们在希波克拉底的著作中第一次遇见了希腊医学, [6] 他的学校对哲学持彻底的反对态度,但对我们来说,不让这种反对态度掩盖上述事实至关重要。如果不是因为最早的伊奥尼亚自然哲学家,不是因为他们对全部发生的事情寻求一种“自然的”解释,不是因为他们努力对一切事物追根溯源,并表明全部因果链条组成了一种必然的宇宙秩序,不是因为他们的坚定信念(即不抱成见的观察和理性的力量可以洞察世界的全部奥秘),医学就永远不可能成为一门真正的科学。我们可以读到公元前两千多年法老御医所做的详细记录,钦佩他们观察的细致入微和惊人精确;他们在因果概念及其普遍应用的理论研究道路上已经走得非常之远, [7] 要想不追问为什么埃及医学在达到这么高的发展阶段之后,竟然没有发展成为我们所理解的那种科学是不可能的。他们的医师对专业化和经验观察几乎知之甚少。不过,答案非常简单。埃及人不能、也没有像伊奥尼亚人那样,将自然设想为一个普遍的整体。他们的聪明才智(如我们现在所知的那样)和实事求是足以克服巫术和咒语的力量——在品达保守的希腊世界中,巫术和咒语还被误认为是医学。然而,只有希腊医学——它从伊奥尼亚的哲学前辈那里学到了如何寻找普遍规律——才能创造出一种理论体系来支持一场真正的科学运动。

早在梭伦那里(他深受伊奥尼亚的影响),我们就发现他对支配疾病的规律,以及部分与整体、原因与结果之间不可分割的联系有了一种完全客观的洞察。在那个时代,除了伊奥尼亚之外,如此清晰和敏锐的洞察力在其他任何地方都是不可能的。梭伦认定了这种普遍规律的存在,并以此假定为基础建立了他的“有机体”学说,即所谓政治危机就是社会有机体的健康状态的紊乱。 [8] 在另一首诗中,他把人的生活划分为几个有节奏地相辅相承的七年周期。尽管这首诗写于公元前六世纪,但是,[6]它与“希波克拉底”的《七日奥秘论》(On Hebdomads )以及“希波克拉底”的其他作品——它们在写作日期上都要晚得多——有一种紧密的亲缘关系;因为它们与梭伦的诗一样,都倾向于把这些支配现象的规律追溯到数值关系中的相似之处——正如梭伦的同时代人米利都的阿那克西曼德在他的宇宙论中,以及后来伊奥尼亚的毕达哥拉斯及其学派所做的那样。 [9] 每个年龄段都有某种“适合”其能力的东西,这样的观念也出现在梭伦那里,后来又作为食疗理论的基础重新出现。 [10] 还有另一种由自然哲学所创造的学说:即一切自然现象都是事物相互之间的某种法定补偿。这种学说经常出现在医学作家那里,他们把生理和病理事件解释为补偿和惩罚。 [11] 与此紧密相连的是这样一种观念:有机体或全部自然的正常健康状态就是isomoiria(即全部基本因素的均衡与对等)。例如,这一观念出现在由医学科学家撰写的论著《气候水土论》(On Airs,Waters,and Places )以及其他不同的相关语境中。 [12] 令人怀疑的是,究竟是希腊医学中的其他基本观念——比如“混合( )”与“和谐”的观念——来源于自然哲学,还是自然哲学从希腊医学思想那里借来了这些观念。

)”与“和谐”的观念——来源于自然哲学,还是自然哲学从希腊医学思想那里借来了这些观念。

不过,关于主导性观念“自然( )”的起源是没有疑问的。在讨论智术师及其教育理论时,我们提到了人的自然 (physis)应该成为整个教育过程的基础这一思想的划时代的重要意义。 [13] 我们在修昔底德那里发现了同一观念在历史领域中的运用;我们看到他的历史思维是如何建立在这样一种假设之上的,这种假设就是:存在着“人性(human nature)”这样一种永远相同且哪里都一样的东西。 [14] 在这一点上,和在其他很多事情上一样,智术师们和修昔底德都受到当时医学的影响,当时的医学发现了人的自然(

)”的起源是没有疑问的。在讨论智术师及其教育理论时,我们提到了人的自然 (physis)应该成为整个教育过程的基础这一思想的划时代的重要意义。 [13] 我们在修昔底德那里发现了同一观念在历史领域中的运用;我们看到他的历史思维是如何建立在这样一种假设之上的,这种假设就是:存在着“人性(human nature)”这样一种永远相同且哪里都一样的东西。 [14] 在这一点上,和在其他很多事情上一样,智术师们和修昔底德都受到当时医学的影响,当时的医学发现了人的自然( )的观念,并将其全部工作都建立在这一观念之上。不过,在这一点上,医学本身依赖于大自然——即整体的自然(

)的观念,并将其全部工作都建立在这一观念之上。不过,在这一点上,医学本身依赖于大自然——即整体的自然( )——的观念,而整体自然的观念是由伊奥尼亚哲学发展而来的。希波克拉底的医学思想依赖于伊奥尼亚哲学的整体自然观,《气候水土论》的导言(1和2)是对这一依赖途径的一个杰出表达:

)——的观念,而整体自然的观念是由伊奥尼亚哲学发展而来的。希波克拉底的医学思想依赖于伊奥尼亚哲学的整体自然观,《气候水土论》的导言(1和2)是对这一依赖途径的一个杰出表达:

谁想要正确地研究医学,都必须从以下几点着手。[7]首先,他必须研究一年中各个季节产生的影响——因为季节之间根本不同,同一年份的不同季节和不同年份的同一季节均有很大区别。其次,他必须研究冷热风的影响,特别是那种影响所有人的普遍的风,然后是影响任何一个地区的特有的风。他还必须研究不同水质对人的影响;因为正如它们的味道和轻重各不相同,它们对人的影响也差别很大。无论何时,当他到达一个陌生的城市(这里,和往常一样,他被认为是一位行医)时,他必须首先考察其方位,看看它与各种气流和日出位置的关系……看看它是何种水质……以及土壤的性质……如果他知道这个城市的气候怎样随季节而变化,星辰又在何时升起和落下……他就能预知下一年的气候和疾病流行的特点。通过这些研究和对下一年的预测,他将对每一个具体病例胸有成竹,在保护健康中取得最佳成绩,在运用医学技艺方面取得最大成功。如果有人认为这些东西太像自然科学,那么,他就应该理解,天文学对医学的贡献不是很小而是很大了。因为人的疾病随不同的季节而随时改变。

以这种方式来面对疾病问题的人显然有一个优秀的头脑。我们可以从他对事物整体性的理解中看出这一点。他没有把疾病孤立起来,将其当作一个特殊的问题来研究。他目不转睛地盯着那个得病的人,把他放在他所处的全部自然环境连同其普遍规律和各自特点中来看待。米利都自然哲学的精神在《神疾论》(On the Divine Disease )令人难忘的字里行间发现了同样清晰的声音。《神疾论》的作者观察到,癫痫并不比其他任何疾病更有神意或更少神意,它与其他疾病一样来源于相同的自然原因。实际上,它们都既属于神,又都属于人。 [15] 如此众多的前苏格拉底哲学赖以奠基的“自然”概念,被最成功地运用和延伸到了关于人的物理性质的医学理论之中,这种理论将成为后来自然概念运用于人的精神本性的典范。

公元前五世纪期间,自然哲学和医学之间的关系开始改变。阿那克萨哥拉和阿波罗尼亚的第欧根尼这样的哲学家接手了医学(尤其是在生理领域的医学)发现;当然也出现了一些本身就是医师的哲学家,如阿尔克迈翁、恩培多克勒和希朋(Hippon),他们都属于西希腊学派。[8]与此同时,这种兴趣的融合反过来影响医学科学家,他们开始接收哲学家们创造的某些体系,作为自己的理论基础;我们已经在希波克拉底的一些专题文章中注意到了这一点。如此这般,在两种不同的思想类型之间的首次滋养接触之后,随之而来的是一段不确定的时期,在此期间,它们互相侵入对方的领域,医学和哲学之间的边界处于被打破的危险之中。正是在这一时期——医学作为独立存在的科学的一个关键时期——开始有了现存最早的希腊医学文献。

此时此刻,我们必须对这部文献所呈现的哲学问题做一个简要的研究。这部文献有这么多内容得以保存,其用以写成的文体形式及其传诸后世的特殊方式,这些都表明它是小小的科斯岛上的著名医学学校的医疗实践和教学的产物。公元前五世纪后半叶,这个学校在其著名首领希波克拉底的带领下,其影响力达到了登峰造极的地步,柏拉图认为希波克拉底就是公元前四世纪早期希腊医学的化身(正如波利克里托斯[Polyclitus]和菲狄亚斯[Phidias]是希腊造型艺术的化身一样),亚里士多德则将其作为伟大医士的完美典范来引述。 [16] 即使在一百多年之后,这个学校仍然还有一位才华横溢的校长——普拉克萨哥拉(Praxagoras),他提出了脉搏理论,谈到了把脉的技艺。从公元前五和前四世纪保存下来的所有完整的医学论文,都被冠以“希波克拉底”之名,它们都作为有一种固定形式的文集汇编一起(en bloc)流传了下来。尽管如此,现代学术研究已经表明,它们不可能全部都是一个人的作品,因为各篇论文经常相互矛盾,甚至相互攻击。这一点即使在古典时代也为该领域的学者们所知:因为与亚里士多德一样,希波克拉底在希腊化时代也有一次精神上的重生,在希腊化时代,希波克拉底学派和亚里士多德学派的研究已经成熟,只要希腊文化继续存在,他们的这种研究就能继续存在。盖伦对希波克拉底著作的宏富而渊博的评注,以及从后来的希腊-罗马世界得以幸存的全部希波克拉底辞书和解经训诂,无论是完整作品,还是残篇断简,都告诉我们这一学术研究分枝的一些蛛丝马迹。尽管我们不能与他们一样,相信真正的希波克拉底还能从大量希波克拉底派的论文中提取出来,[9]但我们不能不尊重其技艺和知识。现代批评家们也试图从文集中留出一定数量的作品,并将其归诸希波克拉底本人;但这些数量变得越来越小,而且,随着(在文集的众多代表作品中的)医学思想的特定线索的变化而变化——每位学者都坚持认为这一特定线索是希波克拉底本人的特征。因此,在经过所有这些勤奋细致的研究之后,看来我们不得不放弃这种研究,并承认我们对真相的无知了。 [17]

从另一方面来说,又有大量的这种“希波克拉底的”专题论文:因此,在寻找真正的希波克拉底期间,学者们不自觉地对古典时代希腊思想中的医学科学作出了更为详细的描述。尽管到目前为止只是轮廓清晰,但这仍然是一个异常有趣的景象。这不只是简单地提出了一种学说体系,而且还向我们展示了一门科学的生命本身,及其全部复杂而又难以预料的影响和冲突。以下事实已经尽人皆知,即我们现在拥有的希波克拉底著作汇编不是希波克拉底的“著作集”——就像他那个时代的书肆中出售的那样——而是公元前三世纪的亚历山大里亚的学者们,在科斯岛的医学学校的档案室中发现的古代医学著作的一个全集,这些学者已经着手为后世子孙保存希波克拉底的著作(就像为其他古典作家保存著作一样)。显然,他们没有对这些作品中各式各样的混杂成分进行校订或清理,它们之中的一些被作为学科文献而公开发行,或者至少是为公众阅读而写就的。其他有一些是大量的原始笔记,还有一些是评注,这些评注不是为公众的阅读,而是为供作者的同伴参考而写的,其中一些也根本不是在柯安(Coan)的学校里写的——很自然,因为如果科学家们不关注其他人的思想和发现,科学很快就会停滞不前。这些无关的作品也被保存在学校的档案室里,而医学专家的著作则与其学生的作品混杂在一起,因为学校不是一个私人机构。除此之外,学校的每一个成员都知道同伴们的意见是什么。像柏拉图和亚里士多德这类掌管大型哲学学校的人的著作集也出现了类似的情况, [18] 尽管与希波克拉底著作集的情况相比程度较轻。

希波克拉底誓言中庄严的规定之一,[10]就是他应该为学到的东西保守秘密,这一规定被每一个准许入校的学生所接受。正常情况下,医学知识父子相传,就像子承父业一样。因此,当老师接受一个陌生人为学生时,这个陌生人就相当于成了老师的儿子;因而要保证把技艺免费传授给老师的子女。 [19] 一个学生(就像一个学徒)通过与老师的女儿结婚从而继承老师的行业是常有之事。我们被明确地告知,希波克拉底的女婿波利布斯(Polybus)是一个医师;恰好他也是柯安学校中亚里士多德指名道姓地引述的唯一成员——亚里士多德引述了他对静脉系统的详细描述,他的描述仍然保存在“希波克拉底”文集最著名的作品之一中。 [20] 这一特点使我们对整个文集有了更进一步的了解。尽管在希波克拉底的时代,个体伟大人格的支配地位开始在医学界显现(正如诗歌和艺术领域在更早的阶段就已如此,而哲学领域从一开始就已如此一样),但医疗行业的团体协作精神仍然非常强大,以至于在职业实践中,很少将思想和学说归之于其团体创始人。很明显,医学研究者首次以他们自己的名义在外传播个人的观点是在公开的演说中。希波克拉底的文集中迄今仍有几篇这样的演说,但其作者的姓名已经失传。希波克拉底的一篇专题论文引用了出自其他学校的著作,比如“尼达斯派的学说(Cnidian doctrines)”,更为古老但同样著名的小亚细亚的尼达斯(Cnidus)的医疗机构持守这种学说, [21] 但迄今为止,还没有学者成功地证实,希波克拉底的文集中有任何现存专题论文具有科斯岛之外的某个特定学校的真实印记。在公元前五世纪末的希腊,个人有表达观点的充分自由,因而我们不能正当地将每一个对柯安的医学理论的偏离,都当作是它来自其他学校的学说的证据。尽管如此,过去几百年的研究已经证明,既存在着一个以尼达斯为中心的亚洲的医学学校,也存在着一个以西西里为中心的西希腊的学校, [22] 尽管由于缺少证据,我们对那里所做的工作的知识必然是零星的。

在希腊智识发展史上,医学文献是一种全新的东西,[11]因为,尽管其目的旨在教学,或者直接用于教学,但它与哲学和诗歌一样,即使有写给普通人的,那也是少之又少。它的出现是我们现在应该越来越加以注意的一个历史趋势的主要事例,这个趋势就是,生活变得越来越专业化,知识越来越分化为不同的职业部门,只有少数经过专门训练的、具有高度的智力和道德水准的人才能进入这些职业。具有重要意义的是,医学领域的作家经常谈到“外行”和“专业人士”——这一区分有一段漫长而重要的历史,但我们在这里是第一次遇到。我们语言中的“门外汉(layman)”一词,来源于中世纪的教会,其原先的意思是指一个不是神职人员的俗人,从而指一个不正式接触行业秘密的人;但希腊语“idiotés[外行]”一词带有一种社会和政治的涵义。它是指一个离群索居,只关心自己的私人事务,而对城邦和团体不闻不问的人。与这样的人相比,医生是一个demiourgos[手艺人、精通某一技艺者],即“社会工作者(public worker)”——就像每一个为公众制鞋和制作家具的工匠被叫作“demiourgos”一样。以此揆之,与医生相区别,外行常常被叫作“普通人( )”。“demiourgos”这一名称将医生职业的社会性和技术性这两个方面生动地结合在一起——而伊奥尼亚的“

)”。“demiourgos”这一名称将医生职业的社会性和技术性这两个方面生动地结合在一起——而伊奥尼亚的“ [精通某一技艺者](该词被用作demiourgos的同义词)”一词只有后一个方面的涵义。 [23] 没有一个词可以把具有高级技艺的希腊医生从我们应该称之为普通工匠的人中区分出来;同样的道理适用于雕刻匠和画匠。然而,不管怎样,在希腊医学中存在着某种东西,类似于我们所使用的“外行”一词,以及“无专业知识的门外汉”所表达的涵义;这是希波克拉底准则(Hippocratic Law)的美丽结尾:“秘密只向业内人士透露。在他们进入知识的奥秘之前,严禁向他们透露秘密。” [24] 这里,人仿佛被一种宗教仪式分成了两个阶层,其中一个被严格排除在神秘知识之外。这一思路将医生的重要性提升到普通匠人之上,无论是在技术方面,还是在社会方面;不仅如此,它也是对医疗事业的高贵品格及其深刻的责任意识的雄辩证明——如果不是希波克拉底本人所写,那么必定是某个认识到自己的职业从其自然知识的增长获得了什么的人所写。当然,它也表明,[12]关于医师这种新职业的地位——医师在社会框架之中与众隔绝而又自命不凡——他感受到了一种真正的困难。

[精通某一技艺者](该词被用作demiourgos的同义词)”一词只有后一个方面的涵义。 [23] 没有一个词可以把具有高级技艺的希腊医生从我们应该称之为普通工匠的人中区分出来;同样的道理适用于雕刻匠和画匠。然而,不管怎样,在希腊医学中存在着某种东西,类似于我们所使用的“外行”一词,以及“无专业知识的门外汉”所表达的涵义;这是希波克拉底准则(Hippocratic Law)的美丽结尾:“秘密只向业内人士透露。在他们进入知识的奥秘之前,严禁向他们透露秘密。” [24] 这里,人仿佛被一种宗教仪式分成了两个阶层,其中一个被严格排除在神秘知识之外。这一思路将医生的重要性提升到普通匠人之上,无论是在技术方面,还是在社会方面;不仅如此,它也是对医疗事业的高贵品格及其深刻的责任意识的雄辩证明——如果不是希波克拉底本人所写,那么必定是某个认识到自己的职业从其自然知识的增长获得了什么的人所写。当然,它也表明,[12]关于医师这种新职业的地位——医师在社会框架之中与众隔绝而又自命不凡——他感受到了一种真正的困难。

然而,实际上,新的医疗科学与希腊的一般智识生活并不那么界限分明,它努力在希腊人的智识生活中为自己争得一席之地;尽管它建立在一个特殊的与众隔绝的知识分支之上,但它有意向公众传授医学知识,并想方设法使他们理解这些知识。它创造了一种特殊的文学类型,一种专门写给非医学行业读者的文学类型。幸运的是,两种类型的医学文献,我们都掌握了一些——为医学专家写的专题论文,以及为大多数公众写的医学读物。我们拥有的绝大多数作品属于第一类专业论文,它们在这里不能得到应有的充分探讨。我们的主要兴趣自然而然地集中在第二种类型,不仅是因为它的文学品质更胜一筹,而且还因为它确实是希腊人称之为“教化”的一个组成部分。 [25] 在与智术师们一样的讲座( )上,以及在为公众阅读而写的“演说辞(

)上,以及在为公众阅读而写的“演说辞( )”中,医学科学家们破天荒地将他们的问题带到公众面前,在这样的时代,没有人真正知道一个外行(idiotés)应该在这种事情上费多少周折。当医师站出来与巡回演说的智术师们一较高下时,他们试图在公众中获得声望和权威。他们卓越的智力不仅足以唤醒公众对医学的一时兴趣,而且还造就了一个志趣相投的医学群体。这个群体由那些“有医学修养的(medically cultured)”人组成,他们对医学问题有一种不同寻常的(虽然不是专业的)兴趣,由于有足够的能力对医学问题作出判断,他们与那些对这个问题毫无主见的普通群众判然有别。当然,医师向普通大众介绍医学思想的最佳时机,是他们在实际治疗病人的时候。在《法义》中,柏拉图对奴隶-医护和受过科学训练的、为自由人治病的医师之间的区别进行了有趣的描述。奴隶-医护在病床之间匆忙穿梭,不经讨论(

)”中,医学科学家们破天荒地将他们的问题带到公众面前,在这样的时代,没有人真正知道一个外行(idiotés)应该在这种事情上费多少周折。当医师站出来与巡回演说的智术师们一较高下时,他们试图在公众中获得声望和权威。他们卓越的智力不仅足以唤醒公众对医学的一时兴趣,而且还造就了一个志趣相投的医学群体。这个群体由那些“有医学修养的(medically cultured)”人组成,他们对医学问题有一种不同寻常的(虽然不是专业的)兴趣,由于有足够的能力对医学问题作出判断,他们与那些对这个问题毫无主见的普通群众判然有别。当然,医师向普通大众介绍医学思想的最佳时机,是他们在实际治疗病人的时候。在《法义》中,柏拉图对奴隶-医护和受过科学训练的、为自由人治病的医师之间的区别进行了有趣的描述。奴隶-医护在病床之间匆忙穿梭,不经讨论( )就开出处方并下达了命令,也就是说,不解释他的治疗方案,只根据以往的日常经验而工作。他是一个专制君主。[13]如果他听到一个身为自由民的医师对一个身为自由民的病人以一种类似于科学指导的方式(

)就开出处方并下达了命令,也就是说,不解释他的治疗方案,只根据以往的日常经验而工作。他是一个专制君主。[13]如果他听到一个身为自由民的医师对一个身为自由民的病人以一种类似于科学指导的方式( )说话,对身体的全部自然追根究源从而确定疾病的起源时,他会开怀大笑,并且说绝大多数所谓的医师在这种情况下会说的话:“你这个傻瓜,你不是在医治 病人,你这是在教育 他,好像你不是想给他治病,而是想让他成为医生似的。” [26] 不过,柏拉图相信,同一种治疗方法,只有建立在对病人的一种基本教育的基础之上,才是科学治疗的理想。柏拉图是从当时的医疗科学那里接受的这种观点。在希波克拉底的文集中,我们发现有几则使外行了解医师的问题的最佳方法的讨论。《古代医学论》的作者说,“以让外行能够理解的语言谈论医学这门技艺尤其必要”。一个医师必须从人们实际所遭受的疾病开始。作为非专业人士的外行,他们不懂自己遭受的疾病,以及这些疾病的起因和治疗方法,不过,通过让每一位病人回想起自己的经历,从而将所有这些向他们解释清楚,并非难事。《古代医学论》的作者说,如果医师的说明与病人的回忆相一致的话,那就证明医师的技艺高超。 [27]

)说话,对身体的全部自然追根究源从而确定疾病的起源时,他会开怀大笑,并且说绝大多数所谓的医师在这种情况下会说的话:“你这个傻瓜,你不是在医治 病人,你这是在教育 他,好像你不是想给他治病,而是想让他成为医生似的。” [26] 不过,柏拉图相信,同一种治疗方法,只有建立在对病人的一种基本教育的基础之上,才是科学治疗的理想。柏拉图是从当时的医疗科学那里接受的这种观点。在希波克拉底的文集中,我们发现有几则使外行了解医师的问题的最佳方法的讨论。《古代医学论》的作者说,“以让外行能够理解的语言谈论医学这门技艺尤其必要”。一个医师必须从人们实际所遭受的疾病开始。作为非专业人士的外行,他们不懂自己遭受的疾病,以及这些疾病的起因和治疗方法,不过,通过让每一位病人回想起自己的经历,从而将所有这些向他们解释清楚,并非难事。《古代医学论》的作者说,如果医师的说明与病人的回忆相一致的话,那就证明医师的技艺高超。 [27]

我们没有必要引述作者讨论怎样指导外行,或者怎样与他们直接沟通的那些段落。不是所有的医师都按照他的计划,从事引导性的治疗,并用从病人自身经历中得到的信息帮助病人。其他人,由于有不同的看法,或者处境不同,完全反其道而行,在外行面前详尽阐述疾病性质的一般理论(比如《人之自然论》的作者),甚至邀请公众来判断医学是不是一种真正的技艺(比如《技艺论》[On the Art ]的作者)。在柏拉图的《会饮》中,医师厄律克西马库斯(Eryximachus)在餐后从医学和自然哲学的角度,对爱欲的本性向外行们发表了一篇机智的长篇演说。 [28] 在文明社会中,人们对诸如此类的话题有一种特殊的兴趣,此类话题与流行的自然哲学的联系大大增强了人们的兴趣。色诺芬在年轻的欧绪德谟(Euthydemus)身上——他后来成为苏格拉底的热情追随者——描述了此种新型的医学爱好者。他唯一的兴趣就是智识,并已经购买了一整座图书馆,里面有建筑、几何、天文、当然首先是医学等各类书籍。 [29] 不难理解,像伯罗奔尼撒战争期间的瘟疫这样一种恐怖经历是[14]如何促使了大量医学文献的出现,并为公众争相传阅。修昔底德本人是医学的一位业余爱好者,在对疾病的症状做著名的描述时——这一描述有意回避对瘟疫的起因给出任何提示——他为大量相互矛盾的假设所引导。 [30] 尽管如此,在其所使用的医学术语的细节中,这一描述透露出他对这一学科的专门文献做过仔细研究。

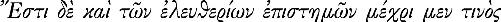

亚里士多德在其《论动物的部分》(On the parts of Animals)中以这样的话语开篇:

对于每一种科学,无论它是崇高,还是卑微,皆可有两种可能的态度。一种配得上科学知识之名,另一种则是某种类型的文化教养()。因为受过文化教育的人的标志,就是他能够对另一个[专业]人士的解释的是非对错作出正确的判断。实际上,这就是我们认为有普遍的文化教养的人所是的样子,而所谓文化教养即这样做的能力。只不过,我们认为,有文化教养的人可以凭其自身的能力判断几乎每一知识领域中的问题,而另一种人则只能在某个特定的领域这样做。因为在特定的领域中,也必定有一种有文化教养的人与我们刚才描述的那种普遍类型相对应。 [31]

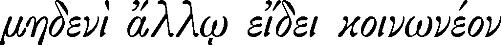

在《政治学》中,他在专业的自然哲学家和有文化教养的人之间进行了明确的区分——后者只是对自然研究有兴趣的业余爱好者,因为这种区分就是他要强调的重点。此外,他提到了知识的三个不同阶段:执业医师的知识,从事创造性工作的医学研究者的知识(他将自己的发现与执业医师交流),接受过一般医学教育的人的知识。 [32] 亚里士多德在此处也没有忘记补充说,在每一个领域都有诸如此类的业余爱好者。他用这个例子想要证明的是,不只有那些实际从政的政治家有权判断政治问题,那些接受过政治教育和政治训练的人也有权判断政治问题;但他选择医学作为例子来说明这一道理,证明了在医学领域这一类型的人相对比较普遍。

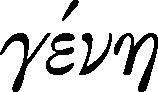

某个学科的专业研究者,与只将其作为一般文化教养的一部分而感兴趣者之间的区分,在此之前早就出现了。我们在那些雅典青年贵族身上就可以看到这一点,他们迫切参加智术师们的讲座,但远没有达到自己想成为职业智术师的程度。 [33] 在《普罗泰戈拉》中,柏拉图机智地表明,即使是智术师们的那些最热情的听众,也对他们的思想有所保留。 [34] [15]在医学领域,这一点同样适用于色诺芬笔下的欧绪德谟,后者热衷于阅读医学书籍,但当苏格拉底问他是否想要成为一个医师时,他还是大吃一惊; [35] 欧绪德谟五花八门的图书馆藏书所反映的广泛兴趣,是新的“普世文化”的特征。色诺芬在“苏格拉底对教育(paideia)的态度”这一标题下记录了苏格拉底与欧绪德谟的对话。 [36] 这表明,在某些特定的圈子里,“paideia”一词逐渐有了“普世文化”的意义。这里,我们的任务不是追溯任何一个特殊的文化分支的发展历程,而是在它所有丰富的表现形式中对它进行描述。医学文化是最重要的表现形式之一。亚里士多德关于有医学素养或自然科学素养的人的观念,比柏拉图和色诺芬的更为清晰。当他说这样的人能够对事物作出判断时,他的意思是,这样的人有解决问题的正确办法,尽管这并不意味着他是这方面的行家里手。只有职业的科学研究者才能了如指掌,但有文化素养者有能力对问题作出判断,其天赋往往高过那些在其自身领域内的多产学者。此类介于纯粹的专家和纯粹的外行之间的新型通识之士的出现,是智术师时代之后,希腊文化史上的一个独特现象。亚里士多德只是简单地认为这是理所当然之事。我们可以在早期医学文献中最清楚地看到这一点,这些医学文献非常在意让外行进入自己的领域。接受特殊科学进入一般文化领域总是受到严格的社会标准的限制:除非它是那种一个博雅宏通之士理应通晓的知识。在亚里士多德那里,我们也遇到了这样的道德准则——他从这一道德准则中得出了对文化发展极其重要的结论,即过度专业化( )不能与自由文化和真正的君子风度相适应。 [37] 看一看,即使在科学所向披靡的时代,原有的贵族文化是如何仍然抬起其高傲的头颅的!

)不能与自由文化和真正的君子风度相适应。 [37] 看一看,即使在科学所向披靡的时代,原有的贵族文化是如何仍然抬起其高傲的头颅的!

我们在最早的医学文献中首次遇见希腊人所谓的“医生的技艺”的那段时间确实非常关键,它足以引起我们所描述的那类公众对这类问题的广泛兴趣。通过对希波克拉底时代的医学科学家常用科学思想的梳理,[16]我们试图重建自然哲学对医学的影响,并认识医学如何深刻地改变了当时的科学。要完全这样做并认识到医疗科学与其远古先行者之间的距离有多大,需要相当的历史想象力。纵然如此,如果不想假定一种高度发展的医疗科学在公元前五世纪的存在完全是一种不需要解释的理所当然之事,那么我们就必须做出努力。我们完全可以认为这是理所当然之事,尤其是因为其许多观念在今天都非常流行,而在上个世纪时,我们还在细节上对其做了很大改进。通过其文献为我们所知的这段希腊医学的历史,始于其反抗自然哲学理论支配地位的斗争,这场斗争只是那场不可避免的伟大革命的一个征兆而已,实际上,那场革命在那时几乎在一切方面都已经完全结束了。从那之后,医学就建立在了关于下述规律的知识之上:这些规律支配有机体对既作为自然普遍进程之基础,又作为人们物质生活之基础的那些力量的影响的反应——无论是在正常情况下,还是不正常的情况下。一旦这个牢固的立足点得以建立,从这个立足点出发朝四面八方前进就很容易了:希腊人的头脑,连同其天生的目的性、敏锐性和逻辑性,开始在任其支配的经验许可的范围内探索知识的每一条道路。当医学吸收了自然哲学的那些伟大观念时,自然哲学的宇宙论思想与这些观念一同进入人们的头脑且使人们的思想混乱不安,就完全成了自然而然之事。

我们已经注意到,后来的自然哲学家们(如恩培多克勒)突破了原有的藩篱,学会了如何适应医学思想以达到自己的目的。恩培多克勒的以经验为依据的自然哲学与宗教预言的结合,也是同一种类型的综合。他作为一个执业医师的成功必定增强了他的医学教学的声望。他在哲学理论上的四元素说,在医学界关于热、冷、干、湿四种基本特质的学说中流传了几个世纪,它要么非常奇怪地与占主导地位的医学理论(即“四体液”说)结合在了一起,要么把所有对手都赶了出去,成了医学理论的唯一基础。恩培多克勒的例子足以表明哲学思想是如何挤入医学领域,医学对哲学的反应又是怎样各不相同的:一些医学科学家如何毫无保留地全盘接受它们,[17]并马上开始用热、冷、干、湿这些术语来进行思考;其他一些科学家又是如何努力将恩培多克勒的体质论嫁接到业已存在的“体液”理论之上,以便在这两种理论之间达到一种折中与调和;而另外一些人则干脆将其作为无用之物置之不理,或者仅仅作为内科医师的次要兴趣来对待。它使人们对这一职业的智力敏感性,以及医学对自然知识中的每一新进展的意识有了更为深刻的认识。那个时代的医师将未经足够检验的理论用于对医学现象的解释相当仓促和匆忙,但这只是希腊思想的局部性缺陷,主要是因为他们缺乏经验。在生理学和病理学中,理论推理仍处于起步阶段。因此,与对它的行动迅速和确信不疑感到吃惊相比,我们也就没多少理由对它的过分大胆或图式化感到惊讶了,医师的第一目标是治好病人,他们的目光总是盯着这一指标,希腊的医师正是以这种速度和自信,来防止不切实际的玄思冥想,让知识领域的真正进步在医学中畅行无阻。

现在,随着医学回归谨慎的经验实证,以及对每一个病例的详细观察的需要,它被明确地划分出来,作为一门独立于一切自然哲学的技艺(在医学的帮助下,自然哲学上升为科学),并最终成就了其真正自我。《古代医学论》的无名作者极有把握地做出这一断言。当然,在那个时代,他的这一看法并不孤单;这是我们可以公正地称之为一个学派的组织发出的声音。这个学派就是希波克拉底学派,无论希波克拉底本人是否写作了这篇专题论文;因此,将柯安的学校称之为作为一门独立科学的医学的创立者是正确的。这篇文章的论点是,医学不需要一个新的空洞“假设”,因为它长久以来就已经是一门真实存在的且名副其实的技艺。因此,他拒绝拥护持以下观点的医师,这些医师相信,对于一门真正的技艺来说,像哲学家们在其理论中所做的那样,确定一个单一的原理并将一切不同现象都归诸这一原理至关重要。 [38] 他坚持认为,在确定疾病的原因时,这种信念无助于(如人们认为它有助于那样)医师摆脱那种非科学的迟疑不决;更不用说保证每一位病人都得到正确的治疗了。它只意味着抛弃经验的稳固立足点——迄今为止,医疗技艺一直站立在这一立足点之上——而青睐一种不确定的理论。在未知的黑暗领域,那[确定一个单一的原理并将一切不同现象都归诸这一原理]可以是唯一可能的方法,[18]通过这种方法,哲学摸索着蹒跚而行;但为了进入哲学领域,医师必须扔掉所有治疗经验——这些经验都是在它缓慢、艰苦、从其数个世纪之前的原初开端处稳步前进的过程中获得的。他从医生就是那个告诉我们吃什么、喝什么的人这一旧观念开始,使读者深切地感受到了医学的这种发展。人们只有经过长期的经验积累,才能一步步学会吃不同于动物所吃的食物,并在不同类型的食物之间作出区分。不过,医师给病弱者开出的某种特定食物,又是一个更高的发展阶段:因为健康人的食物对一个病人来说,与动物的食物对一个健康的人来说一样危险。 [39]

正是这一进步,使医学发展成为一门真正的技艺,因为没有人会把“技艺”这个词用于一种每个人都会的技能,如烹调。然而,健康人和病人的营养原则是相同的:都需要“合适的”食物。 [40] 不过,所谓“合适”并不只是指要区分油腻且难于消化的食物与清淡且易于消化的食物,还意味着数量的确定,食物的数量因不同的体格而不同。病人会由于吃得太少而受到伤害,正如他会因为进食过多而受到伤害一样。一个真正的医生是由他估计每一个具体病例所适合的食物数量的能力得到确认的。 [41] 他就是那个有把握为每个人决定合适的食物数量的那个人。这里不存在一个衡量的标准可以让人在一般基础上确定食物的数量,这必须全凭感觉( )来完成,由于缺乏这样一种理性的标准,因此感觉是唯一能够弥补的东西。 [42] 这也正是执业医师犯错误最多的地方,不时犯点小错误的医生其实已经是这一职业里的高手了。绝大多数医生就像蹩脚的舵手;在风平浪静中掌舵时,没有人注意到他们的笨拙,而一旦暴风骤雨来临,则所有人都会发现他们毫无用处。

)来完成,由于缺乏这样一种理性的标准,因此感觉是唯一能够弥补的东西。 [42] 这也正是执业医师犯错误最多的地方,不时犯点小错误的医生其实已经是这一职业里的高手了。绝大多数医生就像蹩脚的舵手;在风平浪静中掌舵时,没有人注意到他们的笨拙,而一旦暴风骤雨来临,则所有人都会发现他们毫无用处。

《古代医学论》的作者反对一切泛泛之论。一些“内科医师和哲学家”断言,如果一个人不知道人是什么,人怎样变成人,人的原始构造中有什么元素,那么他就不可能懂得医学;作者对此提出异议。理论上,这些思想家当然完全正确,如果每一个人都一直满足于此类经验论,[19]人们就永远都不可能发现现代药物化学。不过,鉴于当时元素知识的原始性——这是那个时代所能获得的一切,作者的怀疑论有其实践上的合理性。“他们的理论与哲学不谋而合,就像恩培多克勒和写了关于‘自然(Nature)’的著作的其他人那样。”在这样说时,由于加上了“就像恩培多克勒及诸如此类之人一样”的话,表明作者不是在攻击恩培多克勒本人(人们通常都这样理解他的话),而是在定义“哲学”(其时,哲学还未获得我们赋予它的含义)。 [43] 他以自豪的评论来迎接对手们把医学提升到据说是自然哲学的更高层次的艰苦努力:“我相信,没有其他方法能够比通过医学更能获得关于自然的确切知识。当医学本身得到完全的、恰当的理解时,人们便获得了关于自然的确切知识。” [44] 虽然这些话在我们听来很奇怪,但在他那个时代,这些话非常贴切,恰如其分。其时,自然的研究者们还不懂得对知识的精确性的责任。在其他所有科学之前懂得这种责任的一门关于自然的科学,就是医学,因为在医学领域,治病救人的成功完全依赖于对细节的准确观察,而失败则意味着一条人命。我们的作者以之为核心问题的,不是人本身是什么,而是“人[的身体状况]与他吃什么、喝什么是什么关系,他的生活方式如何,所有这些又是怎样影响他的”。 [45] 他警告医生不要以为说这样的话就已经足够了:“奶酪是一种油腻而难以消化的食物,吃得太多会让你肠胃不适。”他必须知道它“怎样”使你不适,为什么使你不适,到底是人体的哪个部分不能承受奶酪。不管怎样,奶酪对不同的人有不同的影响,有的人可以吃饱,一点都不难受,他们甚至一致认为,奶酪使人力气大增;难消化的食物之难的原因各不相同。因此,在医学领域笼统地谈论“人的自然(human nature)”是愚蠢的。

我们称之为《访问记》(Epidemiai,Visitis )的七卷著作,为这种刻意保守的经验主义态度——这种态度是医学领域新潮流的典型——提供了正确的背景。它们绝大多数似乎是由长期行医实践中的案例记录组成的,这些案例主要集中于北希腊的岛屿和大陆。 [46] 单独的案例通常以病人的姓名和居住的城镇来区别。在这部作品中,我们可以直接看到个体从业者的经验是如何成长为医学科学的宏伟大厦的,整部希波克拉底文集都见证了这一过程。这些“备忘录( )”的风格是这些医师据之行事的规则的最佳例证,[20]我们在亚里士多德那里再次遇到了这一规则,即经验在记忆的帮助下从感官知觉发展而来。

)”的风格是这些医师据之行事的规则的最佳例证,[20]我们在亚里士多德那里再次遇到了这一规则,即经验在记忆的帮助下从感官知觉发展而来。

很明显,《访问记》并非出自一个观察者之手。它是希波克拉底的《医学箴言录》(Aphorisms )开篇名句的具体体现:

人生短促,技艺长存,机会稍纵即逝,试验生死攸关,而临床诊断难之又难。 [47]

然而,一个真正的研究者不会止步于细节,尽管他不愿意放弃对病人的详细观察。真理永远不会消失于具体个案的无穷多样性中,或者,如果它会的话,它对我们也没有真正的意义。这就是为什么那时的医学思想家们得出人的自然——人的身体结构,人的性情气质,人的疾病等等——的类型( )概念的原因。 [48] “eidos”首先意味着“形式”;然后是将一组个体的形式与另一组区分开来的可见“征兆”;但它马上扩展到各种相关现象所共同具有的一切可识别的特征之上,从而(尤其是复数形式的eidos)有了“类(kind)”和“型(type)”的意义。这种概括和归纳甚至为《古代医学论》的作者所接受。 [49] 他所拒绝的是以前苏格拉底自然哲学的方式作出的断言,诸如“热是自然的本原,也是所有的健康和疾病的原因”这样的断言。根据作者的说法,人体中有咸、苦、甜、酸、涩、淡,以及许多别的性质,每一种对身体都有不同的影响,当这些性质混在一起、互相化合时,便不再表现出各自的特质,而对人体无害; [50] 但一旦某种性质与其他性质相分离而单独起作用时,就对人体有害。这是克罗同的阿尔克迈翁(Alcmaeon of Croton)的旧说——有机体中某种力量起主导作用(

)概念的原因。 [48] “eidos”首先意味着“形式”;然后是将一组个体的形式与另一组区分开来的可见“征兆”;但它马上扩展到各种相关现象所共同具有的一切可识别的特征之上,从而(尤其是复数形式的eidos)有了“类(kind)”和“型(type)”的意义。这种概括和归纳甚至为《古代医学论》的作者所接受。 [49] 他所拒绝的是以前苏格拉底自然哲学的方式作出的断言,诸如“热是自然的本原,也是所有的健康和疾病的原因”这样的断言。根据作者的说法,人体中有咸、苦、甜、酸、涩、淡,以及许多别的性质,每一种对身体都有不同的影响,当这些性质混在一起、互相化合时,便不再表现出各自的特质,而对人体无害; [50] 但一旦某种性质与其他性质相分离而单独起作用时,就对人体有害。这是克罗同的阿尔克迈翁(Alcmaeon of Croton)的旧说——有机体中某种力量起主导作用( )就会引发疾病,各种力量的均衡(

)就会引发疾病,各种力量的均衡( )就会健康。 [51] 不过,《古代医学论》的作者并没有理会热、冷、干、湿四质说和著名的四体液论(血液质、粘液质、黄胆质、黑胆质),后者后来——尤其是在盖伦之后——被认为是希波克拉底医学的基础。 [52] 在这方面,希波克拉底与写作《人之自然论》的这位图式化教条主义者正好相反,而后者却一度被认为是希波克拉底本人。

)就会健康。 [51] 不过,《古代医学论》的作者并没有理会热、冷、干、湿四质说和著名的四体液论(血液质、粘液质、黄胆质、黑胆质),后者后来——尤其是在盖伦之后——被认为是希波克拉底医学的基础。 [52] 在这方面,希波克拉底与写作《人之自然论》的这位图式化教条主义者正好相反,而后者却一度被认为是希波克拉底本人。

尽管《古代医学论》的作者强烈反对“当时人们心目中的”那种哲学,尽管他有时也对那些短视的经验主义者给予迎头痛击,似乎他想要故意冒犯别人似的,但想要不对大量哲学探索的新途径不感到惊讶是不可能的。[21]虽然他不想被称为“智者”,但很难让人觉得他本人对这些一无所知。的确,研究医学史的现代语文学家们把哲学式医师看作类似这位作者的经验科学家的反面,他们通常遵循他的思路,把哲学式医师看作这样一个人:他满脑子宏大的宇宙理论,开口闭口都是从前苏格拉底自然哲学家那里借来的高贵言辞——类似四卷本《饮食论》(On Diet )的作者所说的那些,该作者的话听起来有时像赫拉克利特,有时又像阿那克萨哥拉或恩培多克勒。但是,医学打开哲学思想新领域的大门,并非因为几个内科医师发现和采用了现成的自然哲学理论,而是因为其中最能干的研究者,在一种真正开创性的、一种哥伦布式的航行中,开始寻找“自然”到底是什么——从自然中的一个领域[医学]开始,在他们之前,还没有人如此密切相关地、如此感同身受地、或对其特殊规律有如此充分的理解地研究过这一领域。

我们已经表明,柏拉图从一开始就以其坚定的直觉与医学保持密切的联系。不过,我们在这里可以更详细地解释一下他的这种联系:因为就其对柏拉图和亚里士多德的哲学的影响而言,没有比医学的新方法和新观念更好的例证了。这里研究医学对哲学的影响的另一个极佳理由,就是它提出了教育真正的核心问题是什么。当柏拉图在建立其道德哲学和政治学时,他既不是以数学知识为模型,也不是以思辨的自然哲学为模型,而是(如他在《高尔吉亚》以及其他许多著作中所言)以医学科学为模型,这绝非偶然。在《高尔吉亚》中,柏拉图通过医学解释了他心目中的真正技艺是什么,他从医学的例子中提取了技艺之为技艺的特质。 [53] 一门技艺就是关于一个对象的自然[本性]的知识,它旨在造福人类,因而在它被付诸实践之前,作为知识,它是不完整的。根据柏拉图所言,医生就是这样的人:因为有关于疾病的反面(即健康)的知识,所以他能识别疾病,从而也能找到办法和方式使患病之人恢复正常状态。医学就是柏拉图为哲人准备的典范,[22]哲人要为人的灵魂以及灵魂的健康做同样的事情。柏拉图的科学(即“灵魂的治疗”)和医生的科学之间的这种对比,说明了二者共同具有的两个特征,并使其变得鲜明而生动。两种知识都将其判断建立在关于自然本身的客观知识之上——医生致力于对身体的自然的洞察,而哲人则致力于对灵魂的自然[本性]的理解,但两种知识各自不仅将自然作为一连串的事实来探索自身的特定领域,而且还希望在身体或灵魂的自然结构中,找到规定哲人和教师或医生之行为的主导原则。健康,医生称之为人的物理存在的正常状态;而柏拉图的道德和政治学说是要洞察人的灵魂,灵魂的正常状态就是健康。

在《高尔吉亚》中,柏拉图对医学的兴趣主要指向对真正的技艺的形式和本质的讨论,但他在《斐德若》的另一段文章中关于医学所说的话,对医师的方法的关注超过了对技艺的本质的关注。他坚持认为,医学应该成为真正的修辞学的典范 [54] ——“真正的修辞学”意指(与在《高尔吉亚》中一样)他自己的政治哲学技艺,意在引导人们找到对自己最好的东西。那么,柏拉图认为什么是医学方法的要点呢?我相信读者经常会被他先前半开玩笑的话所误导,他说,由于伯利克里从哲学家阿那克萨哥拉那里学会了关于“自然(Nature)”的大话( ),所以他成了一个影响力强大的演说家和精神领袖。现在,对话进一步断言,“除非了解整体的性质”,否则就不可能理解灵魂,并以希波克拉底为例来证明这一断言——希波克拉底将同一原则运用于有关身体的知识之上。因此,学者们常常得出结论说,柏拉图是将希波克拉底用作那些略懂自然哲学知识的内科医师——如《古代医学论》的作者所抨击的肤浅哲学家——的类型名称。但是,接下来对希波克拉底的方法的确切描述却导致了一个完全不同的结论;柏拉图在此处说的话意思也很简单,他只想为其修辞学及其治疗灵魂的技艺提供一个范本。(苏格拉底在对话中说)希波克拉底教导说,我们首先必须问,[23]我们想要获得真正技艺的那个对象的性质是单一的,还是复杂多样的(

),所以他成了一个影响力强大的演说家和精神领袖。现在,对话进一步断言,“除非了解整体的性质”,否则就不可能理解灵魂,并以希波克拉底为例来证明这一断言——希波克拉底将同一原则运用于有关身体的知识之上。因此,学者们常常得出结论说,柏拉图是将希波克拉底用作那些略懂自然哲学知识的内科医师——如《古代医学论》的作者所抨击的肤浅哲学家——的类型名称。但是,接下来对希波克拉底的方法的确切描述却导致了一个完全不同的结论;柏拉图在此处说的话意思也很简单,他只想为其修辞学及其治疗灵魂的技艺提供一个范本。(苏格拉底在对话中说)希波克拉底教导说,我们首先必须问,[23]我们想要获得真正技艺的那个对象的性质是单一的,还是复杂多样的( )。如果是单一的,那么我们应该探究其有何力量影响其他事物或受其他事物的影响;如果是有许多种类(

)。如果是单一的,那么我们应该探究其有何力量影响其他事物或受其他事物的影响;如果是有许多种类( ),那么我们应该对其一一清点,且以同样的方式,通过探究其如何影响其他事物或者受其他事物的影响,搞清楚其中的每一个。

),那么我们应该对其一一清点,且以同样的方式,通过探究其如何影响其他事物或者受其他事物的影响,搞清楚其中的每一个。

对希波克拉底方法的这一描述并不适用于通过定义宇宙及其根本原因开始治疗感冒的那类医生,而更像是真正的观察者的操作程序,这种程序从头到尾贯穿于希波克拉底文集的最佳作品之中。与柏拉图对希波克拉底的描述相对应的,与其说是因高谈阔论人的自然而受《古代医学论》抨击的“哲学式医生”,还不是如说是《古代医学论》的这位“经验主义”的作者本人——针对那种哲学的观点,他坚持认为,人的体质有各种不同的类型,因而奶酪对他们的胃的影响也各不相同。如果我们由此得出结论说,《古代医学论》的作者乃是希波克拉底本人,那就太仓促了:柏拉图的描述同样非常适用于《急性病摄生论》和《访问记》的作者。学者们一遍又一遍地尝试,试图把柏拉图的这一描述作为检验标准,将希波克拉底的真正著作从文集的其余部分中分离出来。然而,最终,他们都失败了,这不只是因为他们误释了柏拉图的这段话,而且还因为柏拉图的这一描述的宽泛性和模糊性——它只是以希波克拉底之名来例示一种广泛流行于公元前五世纪后期和前四世纪的希腊医学界的态度而已。也有可能是希波克拉底创始了这种方法。不过,在这些幸存的医学著作中,似乎有许多是由从他那里得知这种方法的其他医生完成的。我们唯一可以肯定的是,《人之自然论》一书作者特有的那种对自然哲学的宽泛概括(盖伦把柏拉图的话用在了这位作者身上),或者被《古代医学论》所抨击的那种态度,几乎与柏拉图所描述的希波克拉底的方法完全相反,希波克拉底的方法是:对身体性质的仔细分析( )、列举各种类型(

)、列举各种类型( )、确定各自的治疗方案(

)、确定各自的治疗方案( )。

)。

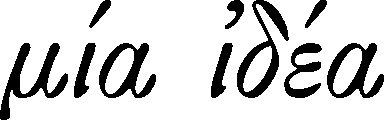

[24]要想看明白柏拉图在此所描述的医学的特有程序实际上是他本人所使用的程序,尤其是他后期著作中所使用的程序,并不需要多少关于柏拉图对话的知识。阅读医学文献并发现其怎样预示着柏拉图所刻画的“苏格拉底”的方法,真是令人吃惊。我们已经看到,在事实的强迫下,以经验为依据的医师们怎样开始处理他们通过长期研究而确定为同一性质的个案,并“将其一并看作”(用柏拉图的话说)同一种类型或种类( )。当医书的作者们在谈论许多这样的类型或种类时,他们将其叫作

)。当医书的作者们在谈论许多这样的类型或种类时,他们将其叫作 ;但当他们只想揭示现象的复杂性背后的统一性时,他们就用“one Idea”,“one Form”——也即一种样态或表现形式(

;但当他们只想揭示现象的复杂性背后的统一性时,他们就用“one Idea”,“one Form”——也即一种样态或表现形式( )这样的概念。对eidos和idea的表达形式以及柏拉图(在不涉及医学文献时)使用它们的方法的研究,得出了同样的结论。 [55] 这些首先为医生们在研究身体及其功能时所使用的概念,被柏拉图转用到他正在研究的特定主题(即道德哲学领域)之上,又由此转用到他的整个存在论之上。在他之前,医学已经认识到了疾病的多样性和差异性是一个大问题,并努力确定每种疾病的确切类型 [56] ——正如柏拉图在其辩证分析中所做的那样,柏拉图也把自己的辩证分析叫作将一般概念划分或分解为它们的类型。 [57]

)这样的概念。对eidos和idea的表达形式以及柏拉图(在不涉及医学文献时)使用它们的方法的研究,得出了同样的结论。 [55] 这些首先为医生们在研究身体及其功能时所使用的概念,被柏拉图转用到他正在研究的特定主题(即道德哲学领域)之上,又由此转用到他的整个存在论之上。在他之前,医学已经认识到了疾病的多样性和差异性是一个大问题,并努力确定每种疾病的确切类型 [56] ——正如柏拉图在其辩证分析中所做的那样,柏拉图也把自己的辩证分析叫作将一般概念划分或分解为它们的类型。 [57]

在将医学和哲学作比较时,柏拉图主要是在思考其规范性特征。因此,他提到了航船的舵手作为具有相同类型的知识的另一个例子,亚里士多德也随乃师有样学样,但他们二者都是从《古代医学论》那里借用的医生和舵手之比。 [58] 不过,柏拉图主要关注的,是舵手和医生都学会了识别行为的标准这一事实,而亚里士多德则用这一联想性的比较来证明另一论点。他的《尼各马克伦理学》讨论的重要问题之一,就是如何将一种普遍的标准运用于个人生活和不同事例中——这些个人生活和不同事例乍一看来很难为一般规则所解决;这一问题在教育领域尤其重要;[25]在《尼各马克伦理学》中,亚里士多德在个体的教育和共同体的教育之间进行了一个基本的区分,并以医学为例作为这种区分的支撑。 [59] 不过,他也用医学来说明个人怎样才能为自己的行为找到正确的标准:因为医学表明了,正当的道德行为就像健康的饮食一样,在于持守过与不及之间的中庸之道。根据亚里士多德的说法,道德规范关乎我们的本能——欲望和厌恶——的管控,如果记得这一点,那么我们就能更好地理解他的上述表达。在他之前,柏拉图在讨论强烈的欲望时曾经使用过填满和清空的医学概念,并得出结论说,强烈的欲望是需要控制的可以“多一点或少一点”的领域之一。 [60] 亚里士多德说,道德行为的标准就是中道——但不是两个极端之间严格固定的数学中点,也不是程度和等级的绝对中点,而是有关个体适当的中庸之道。因此,道德行为在于“力求达到”对我们来说是适当的过与不及之间的中道。 [61] 在这一点上,亚里士多德所使用的每一个词——过度、不足、中道 和恰当比例、力求达到 (aiming)和洞察 ( )——以及他对一种绝对规则的存在的否定,还有他的断言(即必须找到一种适合个体自然[本性]的标准),所有这些都直接借自医学,而他的讨论实际上是仿照《古代医学论》进行的。 [62]

)——以及他对一种绝对规则的存在的否定,还有他的断言(即必须找到一种适合个体自然[本性]的标准),所有这些都直接借自医学,而他的讨论实际上是仿照《古代医学论》进行的。 [62]

如果为了保证亚里士多德理论的所谓“原创性”——这是我们可能会犯的现代错误——而试图限制他对医学的依赖,那么,我们应该相信自己对希腊的思维方式一无所知。这样的原创性是一种错误的标准,只会使其使用者误判事实。柏拉图和亚里士多德通过在另一个平行的思想领域中获得的结果来支持他们的学说,从而赢得了更高的权威。在希腊人的生活结构中,每一个部分都支撑其他部分且为其他部分所支撑:每一块石头都相互支撑。在希腊思想成长的各个较早阶段中,我们已经看到这一原则在起作用,认识到这一原则现在在柏拉图和亚里士多德关于人类德性的核心学说这样一个关键点上得到证实非常重要。它不是一个简单的类比问题,乍一看可能是这样。可以说,当对身体的正确治疗的医学思想体现在苏格拉底关于灵魂的正确关怀和治疗中时,[26]它就被提升到了一个更高的力量层次。柏拉图和亚里士多德的德性概念,既包含身体的德性,也包含灵魂的德性。 [63] 如此这般,医学就整个地被吸收进了柏拉图的哲学人类学(即关于人的科学)之中。从这个角度看,我们对医学这门特殊科学在多大程度上隶属于教化的历史这个问题就有了全新的认识。医疗科学不只是让有知识的公众对医疗问题和医学思想略有所知。在哲学完成重新勾勒人性(human nature)的任务中,医学通过将注意力集中于人的生活的一个领域,即身体的领域,为哲学的新发现做出了至关重要的贡献,从而有助于哲学塑造更接近人类理想的新个体。

于我们的目的而言,没有必要以同等的精确和详尽考察整个希腊医学思想。希腊医学很大一部分只关系到医学研究和医学实践的细枝末节,与我们的主题没有直接联系。不过,公元前五和前四世纪的希腊医学对塑造希腊理想的伟大精神进程还有一个贡献——某种最近才被现代医学认为是重要的、最近才得到应有发展的东西。这就是养生之道,它是希波克拉底派医学对教育科学所做出的真正的创造性贡献。只有在宇宙自然(universal nature)概念的广阔背景下——这一概念出现在那个时期的医学著作中——我们才能理解它。我们已经指出,希腊医学思想受“自然(nature)”观念的支配。不过,它的具体含义是什么呢?希波克拉底派的研究者又是怎样阐释自然(physis)的力量的呢?迄今为止,还没有人担负起研究早期希腊医学文献中的“自然(nature)”观念的任务,尽管这种研究会使我们对那个时代以及后来时代的整个智识发展史有一种更深的认识。在整个过程中,所有真正的医师都被认为是这样一个人:他永远不会在不考虑整体的情况下去考虑部分的情况,他永远从一个事物所起的作用和被其他任何事物所作用中来看待这一事物。这里,我们可以回忆一下柏拉图在《斐德若》中对希波克拉底的描述。 [64] 柏拉图心中想的就是我们所谓的有机自然观。通过医学方法的例子,他想要表明,[27]在每一门科学中,在整体之内把握部分的功能从而确定部分的处理方法是必要的。值得注意的是,医学为这种处理问题的方法提供了例证。在《斐多》中, [65] 柏拉图指责早期自然哲学家,因为他们没有考虑宇宙的内在目的的因素——这是与有机自然观密切相关的一点。因此,柏拉图在医疗科学中找到了他在自然哲学中没有成功地找到的东西。

当然,十九世纪的科学和医学没有从这个角度看希腊医学。它们的偏见反过来又为最近的医学史学者们在与希腊人打交道时所使用的假设推波助澜。 [66] 毫无疑问,他们知道针对自然现象的目的论态度在后来的医生的工作中,首先是在盖伦的工作中至为关键。但是,在他们那里,只要看一眼,就知道哲学的恶劣影响已经扭曲了当时的医学思想。他们将希波克拉底视为盖伦的对立面,认为希波克拉底是地道的经验主义者——这相当于说他根本不可能有任何目的论的态度。他们认为他是古代“自然领域纯粹机械因果论”的主要代表之一。 [67] 可是,当我们想到希波克拉底的比例概念时,就忍不住要怀疑这一切都是错误的。如我们所见,比例观念是《古代医学论》的主导思想,总的来说,它对希腊医生的行医实践有深远的影响;与此同时,它也给了我们在此情境下用以谈论目的论的正确感觉。医生的责任,就是当疾病扰乱了身体的正确比例时,恢复这种外人不得而知的隐秘比例。在人处于健康状态时,自然本身产生这种比例, [68] 或者说自然本身“就是”这种恰当比例。与比例和对称密切相关的是化合(mixture)的概念,它实际上意味着支配有机体的各种力量之间的某种均衡。 [69] 自然努力达到那个可理解的标准(因为那是我们描述它时必须采用的方式);从这个角度看,很容易理解柏拉图为何能把力量、健康和俊美视为身体的“德性( )”,并将它们与灵魂的伦理德性相提并论。柏拉图以“德性”一词意指各个部分和各种力量之间的对称和均衡——根据希腊的医学思想,正常的健康状态就在于这种对称和均衡。 [70] 因此,我们不必惊讶于在早期的医学著作中发现“德性”一词。 [71] [28]它不是在柏拉图的影响下而被首次引进的。这种看待自然的方式是作为整体的古代希腊医学的典型特征:自然规律背后的目的性在人处于疾病中时表现得尤为明显。医生不是通过干预自然来治疗病人。疾病的症状——尤其是发烧——实际上是人的正常状态得到恢复这一进程的开端。这一进程是由身体自身发动的,医生要做的就是注意他可以介入的那个点,以便促进自然的自愈动力;然后自然就会自救。 [72] 这就是希波克拉底疾病学说的主要原理;同时也是对其学说的目的论基础的最简洁的表达。

)”,并将它们与灵魂的伦理德性相提并论。柏拉图以“德性”一词意指各个部分和各种力量之间的对称和均衡——根据希腊的医学思想,正常的健康状态就在于这种对称和均衡。 [70] 因此,我们不必惊讶于在早期的医学著作中发现“德性”一词。 [71] [28]它不是在柏拉图的影响下而被首次引进的。这种看待自然的方式是作为整体的古代希腊医学的典型特征:自然规律背后的目的性在人处于疾病中时表现得尤为明显。医生不是通过干预自然来治疗病人。疾病的症状——尤其是发烧——实际上是人的正常状态得到恢复这一进程的开端。这一进程是由身体自身发动的,医生要做的就是注意他可以介入的那个点,以便促进自然的自愈动力;然后自然就会自救。 [72] 这就是希波克拉底疾病学说的主要原理;同时也是对其学说的目的论基础的最简洁的表达。

两代人之后,亚里士多德说技艺模仿自然,为弥补自然之不足而发明,从而界定了技艺与自然的关系。 [73] 亚氏的这一看法以自然的一种无处不在的目的性为前提,它在自然中看到了技艺的原型。不过,在智术师时代,一些内科医师通过将身体的几个部分与技术的工具和发明之间进行对比,并指明二者的相似之处,已经证实了人的有机体为目的所支配。在阿波罗尼亚的第欧根尼那里有这种类型的目的论的一个很好的例子。这个人既是自然哲学家,也是医生,因而被认为是这一理论的创始人。 [74] 这一理论无疑是从医学界开始的。在希波克拉底的文集中,我们在《心脏论》(On the Heart )中发现了这一理论。 [75] 《饮食论》卷一包含着一种不同的、更神秘的目的论,根据这种目的论,一切技艺都是对人的自然的模仿,一切技艺都通过与目的论的一种神秘类比得到理解——作者还添加了许多牵强附会的例子作为证据。 [76] 这种目的论与亚里士多德的目的论、第欧根尼的目的论毫无共同之处,但至少表明了目的论观念在当时的医学思想中如何广泛流行,又有多少种表现形式。“医师的技艺是切除病人患病的部位使机体恢复健康,清除折磨病人的病灶使人痊愈。‘自然’无需帮助就能独立做到这一点;如果有人因久坐而酸痛,他应该站起来,走动走动;如果有人因频繁走动而生疼,他应该坐下来,歇一歇:这,以及医学技艺的许多其他因素,早已存在于自然之中。” [77] 这些都是《饮食论》作者的个人推测,但希波克拉底学派也认为医师的义务只是对自然的服务和补充。[29]因此,我们在《访问记》中读到:

病人的自然即治病之良医。 [78]

这意味着个体的自然(physis)是一个有目的地工作的实体;但接下来的这个句子(或者毋宁说格言)提到了普遍的自然(physis)。“自然”不需要有意识的才智就能找到其自身的方式和方法——例如,在眨眼睛,动舌头和类似的现象中。后来的自然哲学家(如我们所指出的,受到医学思想的影响)通过设定内在于世界整体的神圣理性有目的地安排万物来解决自然的目的性问题。 [79] 希波克拉底派的医学理念避免一切诸如此类的形而上学假设;但他们仍对自然的无意识目的性行为钦佩不已。现代活力论通过使用一个生理学概念,并断言生物体中的目的性过程是对刺激的反应,从而填平了有意识的目的和无意识的目的之间的鸿沟。希波克拉底还没有这样的观念。古代医学从未彻底下定决心搞清楚此类过程“怎样”开始,但对这样的过程确实出现了这一事实完全确信不疑。古代医学坚持认为,自然的目的总是与有活力的生命有关,而有活力的生命则是医疗科学的唯一对象。

在上面提到的来自《访问记》的那段文字中,作者提出了一种无意识教育的理念,这种无意识的教育会引导自然去做必要的事情: [自然自愿接受良好的教育,即使她没有学过,也能做合适的事情]。在利特雷(Littré)版的希波克拉底文集中(考虑到它的出版日期,它还是一个有价值的版本,不过,尽管它的文本对大多数希波克拉底文集来说是最好的,但从校勘的角度来说,仍有不足之处),这句话被逆转了,读作:“自然没有受过教育,她什么也没学到,但仍能做正确的事情。”后来的《食物论》(On Food )是一篇充满格言警句的小论文,相同的否定性观点出现在《食物论》的撰写者那里:“万物之自然皆无教师。” [80] 看起来他好像读过《访问记》的这段文章,而且是在模仿它。果真如此,那么他就走错了路,因为其同时代人会认为,说不需要教育就可以做对任何事情是一个疯狂的悖论。因此,既然自然本身可以不学而行正确之事,那她必然拥有自我-教育(

[自然自愿接受良好的教育,即使她没有学过,也能做合适的事情]。在利特雷(Littré)版的希波克拉底文集中(考虑到它的出版日期,它还是一个有价值的版本,不过,尽管它的文本对大多数希波克拉底文集来说是最好的,但从校勘的角度来说,仍有不足之处),这句话被逆转了,读作:“自然没有受过教育,她什么也没学到,但仍能做正确的事情。”后来的《食物论》(On Food )是一篇充满格言警句的小论文,相同的否定性观点出现在《食物论》的撰写者那里:“万物之自然皆无教师。” [80] 看起来他好像读过《访问记》的这段文章,而且是在模仿它。果真如此,那么他就走错了路,因为其同时代人会认为,说不需要教育就可以做对任何事情是一个疯狂的悖论。因此,既然自然本身可以不学而行正确之事,那她必然拥有自我-教育( )的天赋。她通过将这种天赋直接应用于她所关心的任务而发展出了高超的技艺。出现在最好的手稿本中的这种读法,[30]是归诸埃庇卡摩斯(Epicharmus)的格言的撰写者使用的;因为他说自然是自己教育自己,从而用几乎同样的方式来解释自然的智慧。自然的无意识的理解力被认为是人的有意识的“文化”的对应物。 [81] 这种思想比偶尔出现在医学著作中的智术师们的观念更加深刻——即教育对人的自然的塑造与农艺和动物的驯养相似。 [82] 因为,以智术师们的那种方式看来,教育无非就是外在强加的训练和纪律;而根据希波克拉底的观点,在自然本身的目的性行为中,教育有一个无意识的自发的初级阶段。这种观点让自然更合理,让理性更自然。同样的理智态度也造就了以精神类比来解释物理事件(反之亦然)的杰出使用。通过这种方法,《访问记》的作者灵光闪现,敲击出如此生动的文字:“身体运动滋养四肢血肉,睡眠则是肠胃的安养”,“思想是灵魂的外出散步”。 [83]

)的天赋。她通过将这种天赋直接应用于她所关心的任务而发展出了高超的技艺。出现在最好的手稿本中的这种读法,[30]是归诸埃庇卡摩斯(Epicharmus)的格言的撰写者使用的;因为他说自然是自己教育自己,从而用几乎同样的方式来解释自然的智慧。自然的无意识的理解力被认为是人的有意识的“文化”的对应物。 [81] 这种思想比偶尔出现在医学著作中的智术师们的观念更加深刻——即教育对人的自然的塑造与农艺和动物的驯养相似。 [82] 因为,以智术师们的那种方式看来,教育无非就是外在强加的训练和纪律;而根据希波克拉底的观点,在自然本身的目的性行为中,教育有一个无意识的自发的初级阶段。这种观点让自然更合理,让理性更自然。同样的理智态度也造就了以精神类比来解释物理事件(反之亦然)的杰出使用。通过这种方法,《访问记》的作者灵光闪现,敲击出如此生动的文字:“身体运动滋养四肢血肉,睡眠则是肠胃的安养”,“思想是灵魂的外出散步”。 [83]

当我们考虑到“自然是一种无意识的自发的有目的地行动的力量”的观念时,我们就更容易理解《食物论》中的这句话了:“自然对每个人都略无欠缺。” [84] 但是,正如在自然的平衡被打破时,医生及其技艺促进了自然的恢复活动,由此推断,医生的责任在于阻止即将发生的扰乱,关注身体正常状态的保持。与直到数十年前的任何其他时代相比,古典时代的医生对健康人的关注远比他们对病弱者的关注要多。医学的保健分支统称为卫生 ,即 [保健法、养生之道],其主要关注点在“饮食”——于希腊人而言,这个词不只包含病人饮食管控的意思,而且还指一个人的全部日常生活方式,尤其是指饮食的规则和他所需要的锻炼和活动。因此,对致力于人类有机体的目的论构想的医师来说,承担一项伟大的教育任务是无可避免的。在古代,身体保健几乎完全是一项私人事务。在很大程度上,它取决于个人的文化水准,此外,也取决于他的实践智慧、他的需要和他的财富。[31]它当然还经常与体育训练联系在一起,体育占据了普通人一天的一个重要部分。体育锻炼本身是长年累月的保健经验的产物,必须用体育来不断地控制身体及其活动。作为建议病人如何关心身体的专家,体育教练优先于医师。当医师阐述了新的“饮食”理论之后,体育教练也没有被取代——他总是在医师的旁边守候着自己的位置。尽管医学发端于它对体育领域的侵蚀,幸存的饮食养生类著作表明,这两个领域的界限很快得到了划分,在有些事情上,医生最终接受体育教练的权威。

[保健法、养生之道],其主要关注点在“饮食”——于希腊人而言,这个词不只包含病人饮食管控的意思,而且还指一个人的全部日常生活方式,尤其是指饮食的规则和他所需要的锻炼和活动。因此,对致力于人类有机体的目的论构想的医师来说,承担一项伟大的教育任务是无可避免的。在古代,身体保健几乎完全是一项私人事务。在很大程度上,它取决于个人的文化水准,此外,也取决于他的实践智慧、他的需要和他的财富。[31]它当然还经常与体育训练联系在一起,体育占据了普通人一天的一个重要部分。体育锻炼本身是长年累月的保健经验的产物,必须用体育来不断地控制身体及其活动。作为建议病人如何关心身体的专家,体育教练优先于医师。当医师阐述了新的“饮食”理论之后,体育教练也没有被取代——他总是在医师的旁边守候着自己的位置。尽管医学发端于它对体育领域的侵蚀,幸存的饮食养生类著作表明,这两个领域的界限很快得到了划分,在有些事情上,医生最终接受体育教练的权威。

我们现在还保留着一些希腊文化各个时期的丰富医学文献,这些文献讨论了日常生活中的正确饮食之道;通过重建其发展过程,我们可以对希腊社会生活在不同时期发生的变化提供有价值的见解。不过,在这里,我们只关注其开端。最早的卫生保健著作已经遗失。至于公元前五世纪末和前四世纪初这段时期——正是在这一时期,希腊身体文化(physical culture)的分支首次得到了发展——我们有一篇题为《健康人摄生论》(On regimen in health)的短文。如果可以接受通常的年代学排序,我们还会多两条证据:一部叫作《饮食论》的四卷作品,它在古代世界非常著名;还有杰出的内科医师卡里斯托斯的狄奥克勒斯的一本已轶著作的残篇,保存于后来的著作中。无论如何,(正如我们将要表明的)我们必须把这两个资料的写作日期定在通常所定的日期之后。确实,我们可以把它们作为单个时代的代表作品放在一起研究,因为它们表现出某种典型的特征。不过,它们对待问题的不同方法表明,当它们被写就时,卫生保健学已经得到了相当高度的发展,而它们的作者都具有鲜明的个性。因此,它们必须分别加以描述。此外,那个时期的一部完整的饮食科学史,必须给健康人的养生之道引入这些到处散落于希波克拉底文集的其他著作中的生活规则。

《健康人摄生论》的写作目的是指导外行为他们的日常“饮食”选择适当的方法。 [85] 另一部小书《疾病论》(On Affections )也一样,[32]因此,在手稿中,这本小书常常被置于《健康人摄生论》之后。《疾病论》一开始,就讨论教育外行们的困难,探讨为了照顾好他们自己和防止他们的疾病变得更加糟糕,他们需要多少医学知识;或者,如果这根本就是不可能的,那么,为更多地理解和协助医生的治疗,他们需要多少医学知识。作者以对病人饮食的描述结尾,用普通读者可以理解的语言来写作。因此,在结构上,《疾病论》完全类似于《健康人摄生论》,这也表明了为什么古代人把它们都归于同一位作者的原因。

《疾病论》为健康人的养生之道提供的生活规则包括吃什么、喝什么,以及适合于不同季节、地方、体格、年龄和性别的体育锻炼;不过,这些都是非常笼统的说法。作者的主要思想是保持某种医学上的力量平衡:在寒冷的季节,他开出的处方是多吃固体食物,少吃流质食物,炎热的季节则反之,通过增加温暖和干燥来抵消冬季的影响,用湿润和凉爽抵消夏天的影响。如此这般,他总是试图强调任何有可能支配身体的性质的对立面。因为(与《人之自然论》的作者一样)他相信疾病是由这一事实引起的,即我们的身体不是由一种元素而是由几种元素组成的,这些元素之间的恰当比例很容易因冷、热、干、湿四种性质中任何一种的过度增加而打破。《古代医学论》的作者认为这种理论过于系统,因而正确地予以拒绝,但不难看出其十分模式化,非常方便、实用,可以使饮食成为运用于身体的一种“简单外交手段”:一种只有几个不同因素需要考虑的技巧。这种理论还没有像一百年之后在狄奥克勒斯的著作中那样得到高度发展。实际上,狄奥克勒斯调节的是从早到晚一整天的饮食,而这部较早的著作,则只对适合于冬夏两个极端季节,以及春秋两个过渡时期的气候变化的饮食进行了描述。按照他的规则去生活的主要困难,不是这些规则太过繁琐,而是太过笼统。由于医生和体育教练的关系尚未确定,《疾病论》的作者遵循其理论,[33]没有征求体育教练的建议,就明示体育锻炼可以根据季节变化而随时增减。 [86]

《饮食论》四卷本大作是一种不同类型的著作。它是一部真正的百科全书,作者说它是一种尝试,一种收集这一特定领域已有的丰富文献,以及需要增补的文献的一种尝试。 [87] 他是一位哲学家,喜爱系统的理论,但将其称作一位编纂者并不合适。那些迄今为止一直在努力分析这部著作的人是否更接近对这个问题的解决,这尚有疑问。他们把他切割成一小块一小块,给这些小块分别贴上标签,说它们是从不同原件复制的:这块来自模仿赫拉克利特的一个智术师,这块来自阿那克萨哥拉的一个学生,这块来自营养学家希罗迪库斯(Herodicus),如此等等,不一而足。 [88] 例如,他们明确断言,著作的某些部分听起来像赫拉克利特的风格,所以我们可以将它们与那些可以追溯到某个自然哲学家的作品分开;可是,这位自然哲学家又不完全是阿那克萨哥拉的追随者:他的一些思想在很大程度上是恩培多克勒的,其他的思想则使人联想到阿波罗尼亚的第欧根尼。我们真的应该下定决心接受作者本人的说法,即他受到了许多不同的影响,但作为一名哲学家,他打算和作为一名医生一样,兼收并蓄,博采众长,而不局于一隅。所有这些都证明他属于一个比希波克拉底要晚的时代,如此,一开始,他就不可能是那个被抨击为哲学式的医生的人——公元前五世纪最后三十年写作《古代医学论》的作者曾将一些推崇自然哲学理论而忽视经验观察的医生称作哲学式的医生。相反,那本书出现之后,他好像还在写,因为他似乎读过那本书。他不遗余力地遵从书中的指示,不止步于笼统的泛泛而谈;实际上,他一次又一次地明确指出,在医学上,几乎所有事情都取决于个体因素。他同样为精确性问题所困扰。他声称,(如《健康人摄生论》这本较早的著作所做的那样),制定一些说明什么冷热供应有利于身体健康的普遍规则根本无济于事。相反,他迫切想要对各类食物的影响做出准确的描述。在古代,他的著作被誉为取之不尽的详细信息宝藏。 [89] 盖伦认为,尽管第一卷包含了五花八门的哲学和其他杂乱无章的无关材料,但其第二卷绝对配得上希波克拉底。[34]而且,即使其中很多部分并非原创,而是由作者从其资料中抄录的,但要想不承认以下这一点仍是不可能的:即他已经超越了哲学和以经验为依据的医学之间的理论争议,并有意识地尝试综合这些因素。

希波克拉底学派教导说,医生必须注意病人的个人体质、他生活的地方的气候和地理环境,以及那些影响他病情的重要原因的变化;而这位作者则认为,这必然意味着对普遍自然的一种哲学兴趣。《古代医学论》的作者认为,在任何一个时间段,熟知有机体的哪个部分支配其余部分极其重要。《饮食论》的作者也认为这个问题极其重要,但他认为,在不知道人体由什么部分组成的情况下,这个问题根本无从解决。诊断(diagnosis)无法与真知(gnosis)——对普遍的自然的理解——相分离。 [90] 这种理解带来了对正确生活规律的细节的知识——主要是关于食物及其对不同体质的影响的知识,当然,还有关于体育锻炼和体操健身的知识。这些知识与关于正确的营养品的知识同样重要;然而,《古代医学论》的作者与许多其他早期的内科医师一样,对此未置一词。 [91] 《饮食论》的撰写者教导说,应该认真且系统地维护“营养”和“锻炼”这两个相反因素之间的平衡。这是对均衡与对称理想的一种适应,早期的作者们主要将其运用在食物的摄取上。他的意思是说,均衡的理想必须延伸到体育锻炼及其与营养补给的关系之上。 [92] 这里,他遵循的可能是运动医学家塞林布里亚的西罗迪库斯(Herodicus of Selymbria)的理论,西罗迪库斯是第一个使体育运动在养生中占据主导地位,并系统地搞清这一问题的人。他本人就是一个体操教练,他将体操训练用于医治自己的疾病,并使之成为针对自己和他人的一种治疗体系。他必定使这一体系达到了某种程度的不同凡响,不然的话,他不可能广为人知。《访问记》第六卷的作者以嘲讽的口吻说,他让他的发烧病人做过多的运动、洗蒸气浴,结果害死了他们。而柏拉图则半开玩笑地说,他治不好自己的病,但他通过长年累月地“折磨”自己,人为地延迟了自己的死亡。亚里士多德提到了柏拉图的话,即许多人不能因其良好的健康而得到应有的赞扬,因为他们维持健康的唯一方法是戒绝一切赏心乐事。根据柏拉图的说法,[35]这话对西罗迪库斯本人最为合适。 [93] 也许,《饮食论》的作者这么注意维持营养补给和体育锻炼上的适当比例,是因为他在回应这些批评,这样的批评在公元前四世纪显然非常普遍。其他医师曾经激烈地维护医学技艺的“独立性”,但我们的作者却有一种更为广泛的医学思想,他不想把这种独立性理想运用于自己的医学观念,因为他说,要想发现适合于每个个体的营养和锻炼的精确比例是不可能的。我认为,要想不在这里看到一种针对《古代医学论》作者的论战是不可能的,作者在此复述了《古代医学论》所有的主导思想并进行了明确的反驳。这位作者坚持认为,医学技艺无法达到真正的完美,因为我们不可能完全解决个体及其需要的问题。 [94] 如果内科医师能像体育教练一样,让他所治疗的病人一直在他眼皮底下,那么,他愿意承认医师可以更紧密地接近其理想。然而,这是不可能的。 [95]

他不想像大多数内科医师那样,在疾病发作之后才开始治疗。因此,他写出了详细的养生之法,如果人们谨守遵行,就能防止疾病的出现。这既是治未病,也是预防——这是他自己的创造发明。它来源于他的观察,即除非一个人能比目前更多地帮助医生履行其职责,并在其自身的治疗中有意识地做医生的助手,否则他就不可能得到正确的治疗。 [96] 在第一卷中确定了作为自己的一般假设的自然哲学理论之后,作者在第二卷中继续描述各种气候和地域对健康的影响,然后是各类蔬菜和动物食品对健康的影响,直到最微不足道的细枝末节。这使我们有机会欣赏文明的希腊人丰富多样的饮食。医生的清单甚至比在许多多利安和阿提卡谐剧中脱口而出的长菜单还要丰富多彩,它和他的论文一样系统,从把地球上各种可能的植物类食物分为谷类食物和蔬菜类食物开始,只有药草和水果被省略了,它们出现在肉类之后,因为(从食疗的角度看)它们被归入“美味佳肴”或“风味佐料( )”一类。动物类食物被划分哺乳动物(哺乳动物又分为成年哺乳动物和幼年哺乳动物),鱼类、鸟类和贝壳类。[36]作者还讨论了野生动物和家养动物作为食物的不同功效。之后是动物产出的食物:蛋、奶、奶酪;蜂蜜被当作饮品一类对待,因为它常常与上面提到的这些食物混合饮用。

)”一类。动物类食物被划分哺乳动物(哺乳动物又分为成年哺乳动物和幼年哺乳动物),鱼类、鸟类和贝壳类。[36]作者还讨论了野生动物和家养动物作为食物的不同功效。之后是动物产出的食物:蛋、奶、奶酪;蜂蜜被当作饮品一类对待,因为它常常与上面提到的这些食物混合饮用。

即便是关于奶酪制品的短文,也足以反驳流行的观点,即作者是《古代医学论》所激烈抨击的那种泛泛而论之人。《古代医学论》的确引用了奶酪的例子来证明其论点,说沉溺于泛泛而论的内科医师断言“所有”奶酪都不利于健康,而这篇短文的作者,却(相当正确地)说,奶酪是油腻且不易消化的食物,但他补充说,它也很有营养。 [97] 因此,这两个作品公认的写作日期应该倒过来,因为很明显,这位营养学家不仅读过并参考了《古代医学论》,而且还读过并参考了希波克拉底文集中的其他作品。例如,他逐字逐句地抄录了气候因素表——在《气候水土论》的导论中,这些气候因素从医学的角度被列为重要的影响因素, [98] 他还规定了体育锻炼应视其与气候因素的关系而定。而且,我们也不能否定他知道《访问记》中表达的观点,不能否认柯安学派有他的作品的抄本。(如我们所见)《访问记》把思想巧妙地叫作“灵魂的外出散步”。 [99] 这位作者(无论从什么资料来源)接受了这一观念,并以他自己的方式加以系统的利用:因为他不仅把思维,而且还有感官活动和语言活动,都归类于“锻炼”。无论如何,作者是把这些都置于“自然”运行(‘natural’exertions)的范畴之内了,从而与各种不同类型的步行运动和体育锻炼形成对比——后者被归类为人为的或“剧烈的”运动(exertions)。 [100] 与这一学说相联系的心灵运动理论听起来很像作者自己的创造,因为他说,当灵魂用力的时候(exerts itself),灵魂就会变得干而热,而排出体内的湿则有利于身体变瘦。

我们无法抗拒这样的结论,即《饮食论》不仅把我们带离了公元前五世纪,而且还把我们远远地带进了前四世纪。有几个证据可以证明这一点:语言、风格和主题。其实一个就足够了。作者提出,按摩应该用油水混合物来进行,水与油的混合物不会使身体剧烈发热( )。 [101] 现在,我们有一条专门研究这个问题的残篇,[37]这条长长的残篇是卡里斯托斯的狄奥克勒斯为纪念他的父亲、内科医师阿奇达姆斯(Archidamus)而写的,并以他命名。阿奇达姆斯曾批评过传统的油按摩法,因为它使身体过热。狄奥克勒斯驳斥了他给出的理由且提出了一种折中之道——夏天用油和水混合按摩,冬天只用油按摩。 [102] 油水混合按摩的提议以及为此提供的理由(避免身体发热)都非常个性化,因而狄奥克勒斯与《饮食论》作者的一致不可能只是一种巧合。没有必要争辩是谁先提出了这一想法。正如拙著所证明的那样,狄奥克勒斯在公元前300年之后仍在人世,在那一年之前不久达到其职业生涯的鼎盛时期。 [103] 我们不可能将《饮食论》的日期定得那么晚。除了别的一切不说,《饮食论》里找不到亚里士多德和逍遥学派的影响的痕迹,而这种影响在狄奥克勒斯的作品中通篇一目了然。因此,《饮食论》的作者知晓狄奥克勒斯之父对油按摩法的批评,并将其视为一种夸大其词。他以油水混合按摩的方法达成了一种折中,不至于使身体过热。狄奥克勒斯接受了这种折中,但冬季仍只用油按摩法;还有别的一些理由可以让我们相信他阅读并参考了《饮食论》。如果这一论点可以接受,那么《饮食论》就是狄奥克勒斯之父阿奇达姆斯的一个同时代人所作。这部作品不拘一格、兼收并蓄的特点,其篇幅及其所引用的其他书籍之多, [104] 也都有助于将其写作日期定于那一时期。

)。 [101] 现在,我们有一条专门研究这个问题的残篇,[37]这条长长的残篇是卡里斯托斯的狄奥克勒斯为纪念他的父亲、内科医师阿奇达姆斯(Archidamus)而写的,并以他命名。阿奇达姆斯曾批评过传统的油按摩法,因为它使身体过热。狄奥克勒斯驳斥了他给出的理由且提出了一种折中之道——夏天用油和水混合按摩,冬天只用油按摩。 [102] 油水混合按摩的提议以及为此提供的理由(避免身体发热)都非常个性化,因而狄奥克勒斯与《饮食论》作者的一致不可能只是一种巧合。没有必要争辩是谁先提出了这一想法。正如拙著所证明的那样,狄奥克勒斯在公元前300年之后仍在人世,在那一年之前不久达到其职业生涯的鼎盛时期。 [103] 我们不可能将《饮食论》的日期定得那么晚。除了别的一切不说,《饮食论》里找不到亚里士多德和逍遥学派的影响的痕迹,而这种影响在狄奥克勒斯的作品中通篇一目了然。因此,《饮食论》的作者知晓狄奥克勒斯之父对油按摩法的批评,并将其视为一种夸大其词。他以油水混合按摩的方法达成了一种折中,不至于使身体过热。狄奥克勒斯接受了这种折中,但冬季仍只用油按摩法;还有别的一些理由可以让我们相信他阅读并参考了《饮食论》。如果这一论点可以接受,那么《饮食论》就是狄奥克勒斯之父阿奇达姆斯的一个同时代人所作。这部作品不拘一格、兼收并蓄的特点,其篇幅及其所引用的其他书籍之多, [104] 也都有助于将其写作日期定于那一时期。

还有一点有助于我们将《饮食论》的作者定于公元前四世纪;那就是他将材料分成系统的类型和类别的显著倾向,因为这种方法盛行于前四世纪。确实,即使在前五世纪,我们在医学实践的所有领域都看到了一种分门别类( )的倾向;但在这里,这一进程发展到了后期阶段。在对动物和植物的世界进行优美的系统化安排中——作者对各种可能的食物的详尽描述建立在这种安排之上——这一点尤其清楚。数年之前,他的动物学引起了一些动物学专家的注意, [105] 他们觉得实在难以置信,一个医生仅仅因为一种营养学目的,居然已经阐述了一个如此复杂、如此接近亚里士多德的体系。其详尽无余看起来太过处心积虑,完全为一种对动物学理论的兴趣所主导。[38]另一方面,在公元前五世纪,在亚里士多德之前,我们从未听说过有人把动物学当作一门独立的科学来对待;那个时间段似乎是《饮食论》的正确写作日期。在这一困境中,学者们得出结论说,希波克拉底学派肯定对动物学的医疗用途做过一种综合性研究(尽管没有哪位古代作者说确实有过这种研究),而且从《饮食论》开始,他们重建了一个“柯安动物学体系”。然而,即使是以这种形式,我们要想相信一种与亚里士多德如此相像的系统性动物学理论确实存在于公元前五世纪也是不可能的。 [106] 如果将这部作品的写作日期定于柏拉图的时代,我们就能更好地理解其结构之谜了。谐剧家爱比克拉底(Epicrates)在同一时期写过一段著名的文章,文中谈到柏拉图的学园所做的一个尝试,即将整个动物界和植物界进行分类,并说一个西西里的医生曾参与其中。 [107] 确实,来访者令人厌烦,而且显得很粗鲁;但他的出现这一事实表明,这些研究吸引了远道而来的医学访问者,尽管他们可能会失望,因为学园的研究缺乏经验的特征。来自遥远国度的各类才智之士为柏拉图的学校所吸引,毫无疑问,这位西西里的医生是众多诸如此类的访问学者之一。 [108] 在这方面,由学园所完成的一些工作后来由斯彪西波(Speusippus)公布于世,并被亚里士多德采用。《饮食论》的动物学体系显示出与他们二人著作的相似性。 [109] 尽管如此,在对它与斯彪西波和亚里士多德之关系下最终的判断之前,分析一下它对植物的分类和它处理别的事物类型的方法会更保险一些。总的来说,我们在这里所能做的一切是描述《饮食论》的作者所属的那种智识环境。我们无需假定他所处的时代必然在柏拉图试图给动物和植物分类之后,柏拉图本人,在他对辩证法分类体系的充分解释中(《斐德若》265及以下),说辩证法系统的分类应该模仿希波克拉底的方法。 [110] 确实,柏拉图没有说希波克拉底的方法曾被运用于除人之外的有机体,但我们不难相信,到柏拉图的时代,医学学校已经将这种分类方法扩展到了植物和动物领域,而哲学家和医生对类型的研究也已经有了一种共同的兴趣。

)的倾向;但在这里,这一进程发展到了后期阶段。在对动物和植物的世界进行优美的系统化安排中——作者对各种可能的食物的详尽描述建立在这种安排之上——这一点尤其清楚。数年之前,他的动物学引起了一些动物学专家的注意, [105] 他们觉得实在难以置信,一个医生仅仅因为一种营养学目的,居然已经阐述了一个如此复杂、如此接近亚里士多德的体系。其详尽无余看起来太过处心积虑,完全为一种对动物学理论的兴趣所主导。[38]另一方面,在公元前五世纪,在亚里士多德之前,我们从未听说过有人把动物学当作一门独立的科学来对待;那个时间段似乎是《饮食论》的正确写作日期。在这一困境中,学者们得出结论说,希波克拉底学派肯定对动物学的医疗用途做过一种综合性研究(尽管没有哪位古代作者说确实有过这种研究),而且从《饮食论》开始,他们重建了一个“柯安动物学体系”。然而,即使是以这种形式,我们要想相信一种与亚里士多德如此相像的系统性动物学理论确实存在于公元前五世纪也是不可能的。 [106] 如果将这部作品的写作日期定于柏拉图的时代,我们就能更好地理解其结构之谜了。谐剧家爱比克拉底(Epicrates)在同一时期写过一段著名的文章,文中谈到柏拉图的学园所做的一个尝试,即将整个动物界和植物界进行分类,并说一个西西里的医生曾参与其中。 [107] 确实,来访者令人厌烦,而且显得很粗鲁;但他的出现这一事实表明,这些研究吸引了远道而来的医学访问者,尽管他们可能会失望,因为学园的研究缺乏经验的特征。来自遥远国度的各类才智之士为柏拉图的学校所吸引,毫无疑问,这位西西里的医生是众多诸如此类的访问学者之一。 [108] 在这方面,由学园所完成的一些工作后来由斯彪西波(Speusippus)公布于世,并被亚里士多德采用。《饮食论》的动物学体系显示出与他们二人著作的相似性。 [109] 尽管如此,在对它与斯彪西波和亚里士多德之关系下最终的判断之前,分析一下它对植物的分类和它处理别的事物类型的方法会更保险一些。总的来说,我们在这里所能做的一切是描述《饮食论》的作者所属的那种智识环境。我们无需假定他所处的时代必然在柏拉图试图给动物和植物分类之后,柏拉图本人,在他对辩证法分类体系的充分解释中(《斐德若》265及以下),说辩证法系统的分类应该模仿希波克拉底的方法。 [110] 确实,柏拉图没有说希波克拉底的方法曾被运用于除人之外的有机体,但我们不难相信,到柏拉图的时代,医学学校已经将这种分类方法扩展到了植物和动物领域,而哲学家和医生对类型的研究也已经有了一种共同的兴趣。

一个显著的事实是,《饮食论》比希波克拉底文集中的其他任何作品都更频繁地使用“灵魂”一词。[39]想要在其他任何作品中找到“灵魂”一词都是相当罕见的。 [111] 这绝非偶然。说作者是从赫拉克利特派的资料来源中抄来了“灵魂”一词,以此解释这一现象是不够的,因为他不仅在处理自然哲学时谈到了灵魂,在讨论饮食问题时也谈到了这个词,而且整个第四卷都在谈论如梦中所示的生理过程的心理反应。他对各类梦境的随机解释,与印度和巴比伦的占梦书颇有共同之处,它们都比他的作品要早或晚。在这里,学者们裁定,至少希腊的医学受到了东方的直接影响。 [112] 这种情况完全可能发生在早些时候;但最有可能的还是公元前四世纪,因为那时,伊奥尼亚医生克特西亚斯(Ctesias)和尼达斯的欧多克索斯(Eudoxus of Cnidus)对东方有了深入的了解,而欧多克索斯将其中一些知识传授给了柏拉图的学园。 [113] 在希腊的思想聚焦于“灵魂”之前,希腊人真的不愿意接受东方这种关于心灵的梦中生活的智慧或迷信——而直到公元前四世纪,希腊思想以这种特殊科学[医学]的和理论的形式[哲学]聚焦于“灵魂”的情况一直没有发生过。再者,是柏拉图的学园为这些新思想给出了最令人难忘的表达。柏拉图关于灵魂的学说是源泉,学园由此获得了其对灵魂的梦中生活及其真实意义的哲学兴趣。 [114] 亚里士多德在其职业生涯的早期,在好几篇对话中讨论了这个问题。尽管《饮食论》作者的思想相当个人化,但他在思考梦境问题时很可能受到了学园中已经完成的工作的影响。

与亚里士多德在其对话中一样,《饮食论》的作者也从俄耳甫斯教的思想开始,俄耳甫斯教认为当身体睡着时,灵魂是最自由的,因为此时灵魂完全聚而不散,整个地就是它自己;但他对这一教义做了特殊的医学解读,他说,即使在睡眠中,灵魂也最清晰地反映了它主人的身体状况,而不为外界的影响所迷惑。亚里士多德的《梦的解析》(On the interpretation of dreams )(仍然存世)表明,梦的意义在公元前四世纪得到了科学的讨论。亚里士多德观察到梦是现实生活中的经验的结果,因而不相信它们真的是对未来的预示。同样,《饮食论》的作者也没有直接接受占梦术,[40]他试图将其从预言转变成预测,但他太过于追随原来的权威,无奈以迷信而告终。

《饮食论》的语言使人更多地想起公元前四世纪中叶,而不是前四世纪开端,或任何更早的时期。公元前四世纪自始至终仍在用伊奥尼亚方言写作,这些精心结撰有时又冗长乏味的句子,及其分句之间的对照与平衡,指向伊索克拉底修辞学的时代,而非高尔吉亚修辞学的时代,它们不可能与那些质朴素雅而不讲究修辞的专家论著写于同一个时期——我们可以(谨慎地)把这些专家的论著归诸希波克拉底或他的直接继承者。而老一辈人的那些专业性较弱但更受欢迎的著作,尽管更受智术师修辞范式的影响,但与《饮食论》的散文仍然相当不同。《饮食论》各章的文体风格相差甚大。大多数学者说《饮食论》的作者只是在抄录大量不同著作而已。不过,既然只要他愿意,他就能富有艺术性地进行写作,那么这些不同的文体风格也可能是作者显示其多才多艺的一种装腔作势:某种可与他在导论中声称的综合理想相比拟的东西。他说,他很可能会由于缺乏原创性而受鄙视,因为他是在把很多前辈的理论组合在一起;不过,他似乎确实对此颇为自得。 [115] 我们首次在伊索克拉底那里见到这样的思想(尽管在他那里这种思想主要关注的是形式,而非内容)——“混合风格(mixture of styles)”是最高级的文学艺术,是对作者的目标的综合完成。最后,可以看出,与伊索克拉底一样,《饮食论》的作者对自身作品是否原创的名誉颇感焦虑,而这种焦虑也是公元前四世纪时的特征。

另一位出类拔萃的医师通常被置于公元前四世纪的第一阶段:他就是狄奥克勒斯,来自优卑亚岛(Euboea)的卡里斯托斯,他在雅典工作,其基本思想与希波克拉底学派和西西里学派极为相似。 [116] 在他的作品中,有一本关于饮食养生的名著;在朱利安皇帝时期的医学家奥雷巴西(Oribasius)所编撰的一部医学选集中,保留有狄奥克勒斯著作的一大段残篇。无论如何,最近有人指出,这些残篇所使用的语言显示出伊索克拉底式修辞学训练的精良,有许多特征指向公元前四世纪的后半叶,而非其开端。这一推测受到了质疑, [117] [41]但其他的一些考虑使这一推测极为确定。狄奥克勒斯是亚里士多德同时代的年轻人。他是亚氏的学生,与逍遥学派的泰奥弗拉斯特斯(Theophrastus)和斯特拉托(Strato)属于同辈人;他们与他同窗共读,为他的生平和著作保存了第一手现存证据。 [118] 与写作《饮食论》的希波克拉底派科学家一样,他的文体风格非常高雅,而且,尽管是一本专业书籍,但他的书却志在成为一部纯粹的文学作品——这是希腊医学在公元前四世纪的智识地位和教育目的的一个重大事实。尽管如此,这本书还谈不上词藻华丽,而是刻意简朴。在这方面,他也许受到了科技文体的新理想的影响——自从亚里士多德引进这种文体风格之后,它就颇为盛行。

在现存最大的残篇中, [119] 他通过描述一天的日常生活来阐述他的饮食理论。他不像《健康人摄生论》的作者那样,通过指定一年四季反差极大的饮食来诠释最佳的生活方式,也不像《饮食论》的作者那样,对食物、饮品和健身运动的种类进行详尽无遗的系统描述。他把饮食作为涵盖人的全部生活的一个整体来对待。由于在一天之内就得到了完成,他的小戏剧获得了一种时间上的自然统一;但他总是小心翼翼地区分不同年龄的人群,并考虑到季节的变化。他先是详细介绍了夏日的一天,然后补充了在冬季和其他季节度过一天的方法。这就是做他想做的事情的唯一可能的方法。

我们已经看到早期自然哲学如何影响希腊医学,新的以经验为依据的医学又如何反过来作用于柏拉图和亚里士多德的哲学。狄奥克勒斯显然受到伟大的雅典哲学学校的影响,在他那里,医学从哲学的获益再次超过其贡献,尽管医学也为哲学贡献了一些东西。 [120] 当他以描述典型的一天的方法来解释合适的饮食时,他显然是在模仿柏拉图和亚里士多德的思考方式——他们总是把人的生活看作一个整体,并使正确的生活成为所有人遵循的标准。毫无疑问,其他讨论饮食问题的作者也建立各种标准,但他们只是说,“他必须这样做或那样做”,要不然,他们就描述某种类型的食物对身体的影响,让读者得出自己的实际结论。狄奥克勒斯既非其中一种,亦非另一种。相反,他总是说出什么是对人适宜的和有益的。[42]公元前四世纪的伦理学和技艺都受适宜性观念的支配。人类的生活必须以某种标准来规范,而这一标准就是时代精神最能接受的那种标准。生活的一切细节都被包含在“适宜”之中,就像被笼罩在一张难以察觉的细网之中,而所谓“适宜”,就是世事洞明之后的得体行为。狄奥克勒斯的饮食理论将这种观念贯彻到人的自然生命之中。就像教师要把一堂课讲清楚一样,要想不注意到他在每个新处方中如何使用“适宜的( )”一词是不可能的, [121] 而“比例和适度(

)”一词是不可能的, [121] 而“比例和适度( )”的观念也经常出现。 [122] 在这方面,狄奥克勒斯深受亚里士多德伦理学的影响;从另一个角度看,他依赖于亚里士多德的逻辑学——他批评内科医师总是试图为各种健康状况寻找一个原因,而不是认为我们必须把许多普遍现象视为自然存在,因而无需证明或探究其起源。 [123] 有逻辑的头脑不禁对以下事实感到惊恐:即使是一切科学中最为严格的数学,也必须假设数和量具有某些性质;亚里士多德对这些假设——公理,如它们在数学中被称呼的那样——所显示的问题做过仔细的研究。亚里士多德教导说,哲学和具体科学都建立在一些无法证明的直接假设之上。狄奥克勒斯把这一思想引入了医学领域,在希腊化时代,这一思想将成为经验论、独断论和怀疑论之间的方法论大战的主要战场。

)”的观念也经常出现。 [122] 在这方面,狄奥克勒斯深受亚里士多德伦理学的影响;从另一个角度看,他依赖于亚里士多德的逻辑学——他批评内科医师总是试图为各种健康状况寻找一个原因,而不是认为我们必须把许多普遍现象视为自然存在,因而无需证明或探究其起源。 [123] 有逻辑的头脑不禁对以下事实感到惊恐:即使是一切科学中最为严格的数学,也必须假设数和量具有某些性质;亚里士多德对这些假设——公理,如它们在数学中被称呼的那样——所显示的问题做过仔细的研究。亚里士多德教导说,哲学和具体科学都建立在一些无法证明的直接假设之上。狄奥克勒斯把这一思想引入了医学领域,在希腊化时代,这一思想将成为经验论、独断论和怀疑论之间的方法论大战的主要战场。

狄奥克勒斯从早晨醒来那一刻开始他关于一天饮食的说明, [124] 他将醒来的时间定在日出之前不久,因为希腊人的整个生活都符合一天的自然过程。正餐是在晚上吃,夏天在日落前不久,冬天自然稍晚一点。狄奥克勒斯告诉人们,晚饭之后,体质羸弱者应当及时就寝,体质强壮者可以在悠闲散步一会儿之后上床休息。如果只是这样,那他关于早晨起床那会儿的说法就完全没有什么奇特之处了,我们从其他的希腊文献中也能知道这一点。但狄奥克勒斯说,我们不应该一醒来就马上起床,要等到睡眠的重压离开我们的四肢,然后揉搓一下脖子和脑袋与枕头接触的部位。[43]接下来(甚至在清空肠胃之前)我们就应该用一点油,夏天就混合一点水, [125] 轻柔而均匀地按摩全身,并伸展活动一下全身关节。他没有建议在做完这些之后洗个澡,只是建议要洗手,脸和眼睛要用干净的冷水清洗。然后,他为牙齿、鼻子、耳朵、头发和头皮的护理给出了详细的操作说明。(他说,头皮必须保持柔软和清洁以便排汗,但又必须变得结实。)此后,有活要干的人就应该吃点东西,然后开始他的工作。那些不需要干活的人,可以在早餐之前或之后散会儿步——时间的长短,根据他们的体质和健康状态而定。如果在早餐之后散步,就不应该太久和太快。结束之后,他们就要坐下来勤其所业,或者干些别的活,直到锻炼的时间。然后,年轻人就应该去体操馆,老年人和病弱者去沐浴,或者到其他阳光充足的地方晒晒太阳,用油抹一下身体以免晒伤。锻炼的强度和难度应该适合锻炼者的年龄。因为对老年人来说,轻柔地按摩一下,稍微走动走动,就足够了,可以去洗澡了。自己按摩要比别人按摩好,因为自己按摩相当于一种体育锻炼。

早上的锻炼结束之后就到了午餐时间,午餐要清淡,也不要吃太饱,以便在下午锻炼之前消化掉。一吃完午餐,要马上在一个阴凉但没有穿堂风的地方小睡一会儿;然后在家中处理更多的事务,散步,最后(在短暂的休息之后)是下午的锻炼。一天以晚餐落下帷幕。狄奥克勒斯对两次锻炼都未置一词,如果《饮食论》的作者未曾如此系统地——在对所有的食物和饮品进行分类之后——枚举了所有可能的心理运动和身体运动类型,其中包含各种体操训练,那么所有关于饮食的希腊文献对希腊身体文化的这一重要分支就不会传达给我们任何信息。狄奥克勒斯将它们排除在了养生法之外,也就是说,他把体操训练这一块留待教练指导。不过,他全天的计划都以两个固定的支点为依据:即上午的训练和下午的训练。他的生动描述让我们充分认识到,[44]希腊人的整个生活(与其他民族不同)是如何围绕其体操训练而旋转的。我们可以把他的饮食理论视为对一天中没有花费在锻炼上的所有时间按照准确的处方进行管理,并使其与人们的日常体操训练完全合拍的一个建议。

这一切的目的都旨在达到最佳的身体素质——为一般的健康和各类身体运动创造最好的永久条件。狄奥克勒斯好几次这样说。不过,狄奥克勒斯当然知道,世界不会按照他的医学理论来运转,他也没有好像人活着只是为照顾自己的健康那样来说话。《饮食论》的作者也承认,社会要完全这样做存在着一定的困难——必须在医生的理想和病人的实际生活状况之间找到某种折中之道。他得出了与狄奥克勒斯同样的结论。他为除了保持身体健康之外无事可做的人草拟了一套理想的身体管理机制,然后才考虑那些必须工作,因而没有多少时间照顾身体的人。 [126] 我们切不可臆想希腊的医生只为富人写作。同时代的哲学家们也做同样的事情——他们描述了一种供完全闲暇的人过的生活方式(bios),然后让人们根据这种理想各自增减损益。

尽管如此,公元前四世纪一个希腊城市国家的公民过的生活,也许让他比所有其他人的生活有更多的时间花费在精神文化和卫生保健上。卫生保健系统的例子表明,希腊城邦即使在其民主制形式中,也是一个贵族统治的国家;这一事实也是希腊城邦的文化平均水平很高的原因。我们现在的这种职业化生存——商人、政客、学者、劳工、或农夫——所创造的主要生活类型,没有一种适合希腊生活的框架。就希腊所发展出来的生活类型而论,在那个时候,它们就已经鹤立鸡群、与众不同了。因此,不难理解,苏格拉底的哲学和智术师的辩证法技巧是如何在希腊的体育学校中发展起来的。如果认为希腊的贵族们整天泡在体操馆里,上油,训练,按摩,放松,抹上沙子又洗干净,如此认真而急切,[45]甚至把本来是自愿参加的赛会都变成了一项艰苦的职业训练,那么这会是一种错误的认识。柏拉图将身体的三种德性——健康、力量和俊美,与灵魂的德性——虔敬、勇敢、节制和正义——一起作为一首合唱曲来谈论。它们都同等地象征着世界-秩序的均衡,象征着反映在个体的自然生命和个体的精神生命中的和谐。即使是希腊的医生和教练们所理解的身体运动,也是一种精神上的东西。它把一种至高无上的标准加诸于人——人有责任在其各种身体能力之间保持一种高贵而健康的平衡。因此,如果均衡与和谐是健康和其他一切身体完美的本质,那么“健康”就意味着某种更重要的东西,这种东西逐渐成为一种普遍的价值标准,适用于整个世界和人们的全部生活,因为其基础,即均衡与和谐,(根据这一学说背后的思想)是创造善[好]与正确之物的力量;而贪多务得和欲望膨胀则会扰乱这种状态。希腊的医学科学既是这一学说的根源,又是这一学说的果实,它从这一学说那里源源不断地汲取力量和养料,尽管有个体或种族特征所造成的差异,但这一学说是所有古典时代的希腊人的普遍观点。医学之所以能在希腊文化中达到这种代表性地位,是因为它清晰地和令人印象深刻地在最容易被直接体验到的领域,揭示了这一希腊基本理想不可剥夺的意义。在这种更高的意义上,我们可以说,希腊的文化理想就是“健康”的理想。

[2] 那些最为著名的医学史(如由施普伦格尔[Sprengel]和罗森鲍姆[Rosenbaum]所著,以及由赫克[Hecker]所著的医学史)显示出同一种过度专业化的倾向:他们没有考察医疗科学在希腊文化内部的地位,而是将其与周围环境分割开来,孤立对待。从事这一领域的古典学者们通常也这样做。在一本由利文斯敦(R.W. Livingstone)编辑的名为《希腊的遗产》(The Legacy of Greece, Oxford,1923)的文集中,有一篇查尔斯·辛格尔(Charles Singer)的论文《医学》(Medicine),英国的读者会发现里面有一个很好的导论。另可参见海德尔(W. Heidel),《希波克拉底的医学》(Hippocratic Medicine ),New York,1941。

[3] 关于医学在希腊化时期文化体系中的地位,参见马克斯(F. Marx)为塞尔苏斯(Celsus)所写的序言,第8页及以下。译注:盖伦(公元129—199年),希腊解剖学家、内科医生和作家,生于小亚细亚的佩加蒙(Pergamum)。他做了许多动物解剖,开创了解剖学和实验生理学先河。盖伦的医学思想源于希波克拉底,哲学观点源于亚里士多德。他的著作范围涵盖哲学、医学、数学等。其重要著作包括《论解剖操作》(On Anatomical Procedures )、《论医学经验》(On Medical Experience )、《论自然力》(On the Natural Faculties )等,这些著作对中世纪的医学有决定性影响。塞尔苏斯(公元前25年—公元50年),古罗马百科全书编纂者,医生。曾在提比略(Tiberius)皇帝治下,与大加图、瓦罗等共同编纂一部百科全书,其中留传后世的八卷本医书,相传为其所作。该书涉及内外科,资料宏富,显示了古罗马人的医学水平,影响直至文艺复兴时代。

[4] 例如,可参见柏拉图,《普罗泰戈拉》313d;《高尔吉亚》450a,517e;《智术师》226e,228e;《政治家》289a;尤其是《高尔吉亚》464b;这样的例子不胜枚举。关于希罗迪科(Herodicus)对医生和体育教练这两个职业的合并,参见柏拉图,《王制》406a。

[5] 《伊利亚特》II.514。

[6] 参见本卷此处 及以下。曾经有那么一段时间,人们认为希腊医学起源于泰勒斯,这与塞尔苏斯的学说(《论医学》[De Medicina ],第一卷,前言6)——即普遍性的科学、哲学原初都包含所有特殊科学,而且是全部技术发明之母——相一致。

[7] 参见布雷斯特德(J.H. Breasted),《埃德温·史密斯外科纸草摹本及象形文本,附译文和评注》(The Edwin Smith Surgical Papyrus, published in Facsimile and Hieroglyphic Transliteration, with Translation and Commentary ),二卷本,Chicago,1930;雷伊(A. Rey),《希腊人之前的东方国家的科学》(La Science Orientale avant les Grecs ),Paris,1930,第314页及以下。关于那个阶段的埃及医学是不是真正的科学这一问题的相关文献,参见迈耶霍夫(M. Meyerhof),《关于埃德温·史密斯的外科纸草,世界最古老的外科手术》(Ueber den Papyrus Edwin Smith, Das älteste Chirurgiebuch der Welt),载《德国外科杂志》(Deutsche Zeitschrift für Chirurgie ),第231卷,1931,第645—690页。

[9] 本书第一卷,第201—202页描述了阿那克西曼德的三合一体系。涉及数字七的理论出现在希波克拉底的著作汇编《七日奥秘论》(第五章)和《筋肉论(On Flesh )》(第十二至十三章)中,在卡里斯托斯的狄奥克勒斯(Diocles of Carystus)那里(残篇177,威尔曼[Wellmann]编——来自他的一段拉丁文摘录,保存在马克罗比乌斯[Macrobius]那里)有关于数字理论的一套系统解答。可参见更完整的希腊文对应版本,在拙文《逍遥学派卡里斯托斯的狄奥克勒斯被遗忘的残篇(Vergessene Fragmente des Peripatetikers Diokles von Karystos)》(载《柏林科学院会议报告》,1938,第17—36页)中,以及本人评价时间周期理论和数字学说在希腊自然观中的意义时,曾提请学者们注意其希腊文对应版本。

[10] 梭伦残篇14.6,19.9。关于医学文献中的“适合( )”观念,参见拙著《卡里斯托斯的狄奥克勒斯,医学史和亚里士多德学派》(Diokles von Karystos, Die griechische Medizin und die Schule des Aristoteles ),Berlin,1938,第47页及以下。

)”观念,参见拙著《卡里斯托斯的狄奥克勒斯,医学史和亚里士多德学派》(Diokles von Karystos, Die griechische Medizin und die Schule des Aristoteles ),Berlin,1938,第47页及以下。

[11] 例如,“ [帮助、报复、惩罚]”和“

[帮助、报复、惩罚]”和“ [帮助(解除病痛)、报复]”这样的词出现在希波克拉底的《急性病摄生论》(On Regimen in Acute Illness )15、17和18之中。评论这些段落的盖伦和厄洛蒂安(Erotian)(《苏达辞书》,“

[帮助(解除病痛)、报复]”这样的词出现在希波克拉底的《急性病摄生论》(On Regimen in Acute Illness )15、17和18之中。评论这些段落的盖伦和厄洛蒂安(Erotian)(《苏达辞书》,“ [帮助]”词条)解释说它们与“

[帮助]”词条)解释说它们与“ [援助(名词)]”和“

[援助(名词)]”和“ [援助(动词不定式)]”是相同的意思。这显然是对的;不过,同样显然的是,这一观念与自然哲学的古老观念如“

[援助(动词不定式)]”是相同的意思。这显然是对的;不过,同样显然的是,这一观念与自然哲学的古老观念如“ [正义]”、“

[正义]”、“ [赔偿、惩罚]”、“

[赔偿、惩罚]”、“ [报应]”有某种联系。自然中的因果关系通过与司法过程的类比而被阐释为惩罚和报偿(参见本书第一卷,此处 及以下)。德谟克利特残篇261说,“一个人必须努力帮助(

[报应]”有某种联系。自然中的因果关系通过与司法过程的类比而被阐释为惩罚和报偿(参见本书第一卷,此处 及以下)。德谟克利特残篇261说,“一个人必须努力帮助( )那些被他冤枉的人”;而“

)那些被他冤枉的人”;而“ [援助]”一词,如我们现在所知,也有一种法律上的含义。

[援助]”一词,如我们现在所知,也有一种法律上的含义。

[12] 在《气候水土论》第十二章中,健康的本质被描述为均衡原则(isomoiria),以及不被某种力量占据主导地位;亦可参见《古代医学论》(On Ancient Medicine )14。

[14] 参见本书第一卷,此处 ;修昔底德的医学因果观,参见本书第一卷,此处 ;他对历史的准医学态度,参见本书第一卷,此处 及以下。

[15] 《神疾论》1和21。译注:希波克拉底的时代,人们普遍认为癫痫这种疾病是神赐的结果,所以经常用巫术、咒语、祈祷来治病。癫痫患者会突然发作,失去意识;然后慢慢地恢复意识,重新掌控自己的身体。因此,古希腊人认为是神灵制造了这种疯狂的发作,并称之为“神圣的疾病”。为了抵制“神赐疾病”的谬说,希波克拉底积极探索疾病的成因,提出了著名的“体液学说”。他认为复杂的人体是由血液、粘液、黄胆、黑胆这四种体液组成的,四种体液在人体内的比例不同,形成了人的不同气质;人之所以会得病,就是由于四种液体不平衡造成的;而体液失调又是外界因素影响的结果。因此,他认为一个医生进入某个城市首先要注意这个城市的位置、土壤、风向、水源、饮食习惯等等这些与人的健康和疾病有关的因素。

[16] 埃德尔斯坦(L. Edelstein)的《〈论气息〉和希波克拉底著作集》( und die Sammlung der hippokratischen Schriften ,Berlin,1931)第117页及以下指出,柏拉图和亚里士多德并不认为希波克拉底像他在盖伦时代所成为的那样,是绝对正确永无过失的权威。不过,在本人看来,埃德尔斯坦在其他一些方向上似乎走得太远了,比如他的微妙但相当牵强的证明——他试图证明柏拉图(《普罗泰戈拉》311b—c,《斐德若》270c)和亚里士多德(《政治学》7.4.1326a15)著作中的那些著名段落表达了对希波克拉底的极大尊敬,但并没有将他置于比其他医生更高的地位。毫无疑问,无论是柏拉图,还是亚里士多德,都认为希波克拉底是医者的典范、医学技艺的化身。

und die Sammlung der hippokratischen Schriften ,Berlin,1931)第117页及以下指出,柏拉图和亚里士多德并不认为希波克拉底像他在盖伦时代所成为的那样,是绝对正确永无过失的权威。不过,在本人看来,埃德尔斯坦在其他一些方向上似乎走得太远了,比如他的微妙但相当牵强的证明——他试图证明柏拉图(《普罗泰戈拉》311b—c,《斐德若》270c)和亚里士多德(《政治学》7.4.1326a15)著作中的那些著名段落表达了对希波克拉底的极大尊敬,但并没有将他置于比其他医生更高的地位。毫无疑问,无论是柏拉图,还是亚里士多德,都认为希波克拉底是医者的典范、医学技艺的化身。

[17] 戴希格雷贝尔(K. Deichgräber)的《〈流行病论〉和〈希波克拉底文集〉》(Die Epidemien und das Corpus Hippocraticum )(《柏林科学院会议报告》,1933)是最近的系统性著作,该书试图确定《希波克拉底文集》(Das Corpus Hippocraticum )中哪些作品应该归诸希波克拉底的圈子,哪些属于希波克拉底学校的第一代学生所撰写。作者的工作以《访问记》(Visits )中日期可以确定的那些段落为基础,但他没有冒险将任何一部专论归诸希波克拉底本人。只要小心求证,这种研究方法就会得出相对确定的结论。目前最需要的,是对现存的希波克拉底作品的文体风格和智力形式进行一种分析和解释,目前几乎还没有人做此类尝试。

[18] 在科学和哲学的学校内部,教学和书籍的写作是许多人同时分担的任务:参见拙著《亚里士多德形而上学发展史研究》(Studien zur Entstehungsgeschichte der Mataphysik des Aristotles ),Berlin,1912,第141页及以下;阿利纳(H. Alline),《柏拉图的文本史》(Histoire du Texte de Platon ),Paris,1935,第36页及以下。尽管有威尔曼(M. Wellmann)在《赫尔墨斯》61.332中的断言,但我们切不可认为希波克拉底的文集中包含着“伪作”,即为故意欺骗世人,将一部著作冠以一个杰出作家的名字;参见此处注释[21] 。

[19] 参见《希腊医学文献集成》(Corpus Medicorum Graecorum ,即CMG )1.1.4的“誓词”。

[20] 亚里士多德,《动物志》(Hist. An. )3.3.512b12—513a7;参见希波克拉底,《人之自然论》(On the Nature of Man )II;那一章与亚里士多德给出的来自波利布斯的节选相同,这一事实使得绝大多数现代学者将希波克拉底《人之自然论》全部都归之于波利布斯。研究希波克拉底的古代学者们,以他们对这个问题的观点为依据,被划分两部分。盖伦在其对此专题论文(CMG 5.9.1)的评注中说,第一章和第八章为希波克拉底本人所著:其理由是,其中提出的四体液理论是希波克拉底本人的作品的标志。不过,他拒绝将论文的其余部分归之于任何一个像波利布斯那样与希波克拉底联系紧密的人。萨比努斯(Sabinus)和绝大多数古代评注家都认为波利布斯是《人之自然论》的作者。译注:《人之自然论》按字面可译为《论人的本性》或《论人性》,但因此处的“nature”一词着重指人的自然属性,而非道德属性,如“病人的自然乃治病之良医”中的“自然”,主要指有机体自身的自然力、生命力,若译为“病人的本性乃治病之良医”就很费解,所以不用“本性”、“人性”字样。其他篇名的翻译,基本采用赵洪均先生的译法:《希波克拉底文集》(修订版),北京:学苑出版社,2019。

[21] 参见《急性病摄生论》(On the Diet in Acute Illness )I:作者提到一种新的尼达斯派学说( )的改进版。他实际上的原话是“

)的改进版。他实际上的原话是“ ”,意即,与《访问记》(Visits )一样,这部著作不是某个人的作品,而是一个学派的产物。

”,意即,与《访问记》(Visits )一样,这部著作不是某个人的作品,而是一个学派的产物。

[22] 参见伊尔贝格(J. Ilberg),《尼达斯的医师学校》(Die Aerzteschule von Knidos ),Ber. Sachs. Akad. ,1924);以及本卷此处,注释[16] 中所引埃德尔斯坦的近著第154页(他试图表明,希波克拉底文集中的尼达斯派著作远没有人们认为的那么多)。另可参见威尔曼的《西西里医师的残篇》(Die Fragmente der sikelischen Aerzte ,Berlin,1901),他错误地将狄奥克勒斯也归之于西西里学派,以及本人反对他的著作《卡里斯托斯的狄奥克勒斯》(Diokles von Karystos ,Berlin,1938)。

[23] 关于“ (外行)”,参见《健康人摄生论》(On Regimen in Health )1,《流行病论》(On Affections )1,33,45和《饮食论》(On Diet )3.68。在《呼吸论》(On Breaths )1和《古代医学论》(On Ancient Medicine )1—2中,作者对“

(外行)”,参见《健康人摄生论》(On Regimen in Health )1,《流行病论》(On Affections )1,33,45和《饮食论》(On Diet )3.68。在《呼吸论》(On Breaths )1和《古代医学论》(On Ancient Medicine )1—2中,作者对“ [平民、普通人]”和“

[平民、普通人]”和“ [手艺人、从事某一技艺者]”这两个词进行了对比。“

[手艺人、从事某一技艺者]”这两个词进行了对比。“ (外行)”和“

(外行)”和“ [平民、普通人]”在《古代医学论》2和《急性病摄生论》6中是同义词;“

[平民、普通人]”在《古代医学论》2和《急性病摄生论》6中是同义词;“ [有手艺的人、精通某一技艺者]”一词出现在同一篇作品的第八章。埃斯库罗斯在《普罗米修斯》第45行称铁匠的技艺是

[有手艺的人、精通某一技艺者]”一词出现在同一篇作品的第八章。埃斯库罗斯在《普罗米修斯》第45行称铁匠的技艺是 。译注:在古希腊语中,demiourgos由demios(或demos)与ergon合成,前者意为“普通人”或“属于普通人的”,后者意为“人做的事”或“所干的活”。由此二者合成的动词形式“demiourgeo”的意思是“从事一门手艺”,所以“demiourgos”首先意为“为民众工作的人”、“手工艺匠”,又喻为“制造者”和“创造者”,如“雕刻匠”、“建筑师”、“鞋匠”,等等。

。译注:在古希腊语中,demiourgos由demios(或demos)与ergon合成,前者意为“普通人”或“属于普通人的”,后者意为“人做的事”或“所干的活”。由此二者合成的动词形式“demiourgeo”的意思是“从事一门手艺”,所以“demiourgos”首先意为“为民众工作的人”、“手工艺匠”,又喻为“制造者”和“创造者”,如“雕刻匠”、“建筑师”、“鞋匠”,等等。

[24] 《希腊医学文献集成》1.1.8。

[25] 我们必须区分医学讲师用演说性散文写就的关于一般性话题的演说(如《技艺论》和《呼吸论》),以及用简单的事实类风格写就但同样是写给普通公众的论文(如《古代医学论》、《神疾论》、《人之自然论》)。《饮食论》四卷同样是一种文学作品。这些作品的目的,既是指导外行公众,也是为作者做宣传广告:这是有必要的,因为在希腊,医疗职业没有获得国家的正式认可。参见《古代医学论》1,12;《技艺论》1;《急性病摄生论》8。

[26] 柏拉图,《法义》857c—d: [不是在治疗病人,而是在教育他]。参见《法义》720c—d,其中,柏拉图对这两种类型做了类似的描述。

[不是在治疗病人,而是在教育他]。参见《法义》720c—d,其中,柏拉图对这两种类型做了类似的描述。

[27] 《古代医学论》2;另一个例子见《流行病论》1。

[28] 柏拉图,《会饮》186a—188e。

[29] 色诺芬,《回忆苏格拉底》4.2.8—10。

[30] 修昔底德,《伯罗奔尼撒战争史》2.48.3。

[31] 亚里士多德,《论动物的部分》(Part. An. )1.1.639a1。

[32] 亚里士多德,《政治学》3.11.1282a1—7。

[34] 柏拉图,《普罗泰戈拉》312a,315a。

[35] 色诺芬,《回忆苏格拉底》4.2.10。

[36] 色诺芬,《回忆苏格拉底》4.2.1:

[我现在要说一下苏格拉底如何对待那些自以为已经受到了最好的教育并以智慧自夸的人]。色诺芬将欧绪德谟想像为当代努力获得一种更高类型的新文化的典型代表,这种文化类型的实质尚有待揭示。当然,我们必须将这种类型的文化与苏格拉底自己的教育(paideia)相区别。

[我现在要说一下苏格拉底如何对待那些自以为已经受到了最好的教育并以智慧自夸的人]。色诺芬将欧绪德谟想像为当代努力获得一种更高类型的新文化的典型代表,这种文化类型的实质尚有待揭示。当然,我们必须将这种类型的文化与苏格拉底自己的教育(paideia)相区别。

[37] 亚里士多德,《政治学》8.2.1337b15:

[在适合自由人学习的各种科目中,有些也应该做某种程度的限制,这些科目要是过度专业化,也会妨碍身心]。关于“仅以实用为目的的工作”的结果,参见亚里士多德,《政治学》1337b8。

[在适合自由人学习的各种科目中,有些也应该做某种程度的限制,这些科目要是过度专业化,也会妨碍身心]。关于“仅以实用为目的的工作”的结果,参见亚里士多德,《政治学》1337b8。

[38] 《古代医学论》1及以下和12。

[39] 《古代医学论》5及以下和8。

[40] 《古代医学论》4和5结尾。

[41] 《古代医学论》8—9。

[42] 《古代医学论》9:

[然而,除了人体感觉之外,现在的知识又无法用数量、重量等衡量标准把治疗方法讲得很准确];在这一段落中,作者还把医生与舵手相比较。

[然而,除了人体感觉之外,现在的知识又无法用数量、重量等衡量标准把治疗方法讲得很准确];在这一段落中,作者还把医生与舵手相比较。

[43] 《古代医学论》20。一些作者沉溺于这样的错误观念,即这场论战主要是针对恩培多克勒及其学派的。阿那克萨哥拉或第欧根尼可能也是这场论战的目标。“ (爱智、研究)”一词还没有得到清晰的定义,为了让这个词的意思更清楚一些,作者才使用了恩培多克勒的名字:亚里士多德通过点出那些最为著名的代表人物,以同样的方式(《劝勉篇》残篇5b[沃尔泽编];残篇52[罗斯编])来解释“形而上学(metaphysics)”的概念,因为那时还没有特定的词来表示“形而上学”。他说,“阿那克萨哥拉和巴门尼德从事的正是这种类型的真理探究(

(爱智、研究)”一词还没有得到清晰的定义,为了让这个词的意思更清楚一些,作者才使用了恩培多克勒的名字:亚里士多德通过点出那些最为著名的代表人物,以同样的方式(《劝勉篇》残篇5b[沃尔泽编];残篇52[罗斯编])来解释“形而上学(metaphysics)”的概念,因为那时还没有特定的词来表示“形而上学”。他说,“阿那克萨哥拉和巴门尼德从事的正是这种类型的真理探究( )”。如果我们想要逐步形成一部正确的“哲学”概念的历史,那么确立这一点是非常重要的:人们不断地试图把哲学的起源追溯到希罗多德、赫拉克利特,甚至是毕达哥拉斯的时代。《古代医学论》的作者接着说,“我以此(即恩培多克勒的哲学)意指那种使人懂得人是什么和他是什么来历的研究(

)”。如果我们想要逐步形成一部正确的“哲学”概念的历史,那么确立这一点是非常重要的:人们不断地试图把哲学的起源追溯到希罗多德、赫拉克利特,甚至是毕达哥拉斯的时代。《古代医学论》的作者接着说,“我以此(即恩培多克勒的哲学)意指那种使人懂得人是什么和他是什么来历的研究( )”,等等。

)”,等等。

[44] 《古代医学论》20。

[45] 《古代医学论》20。

[46] 所以题目叫“《访问记》:对外邦城市的访问( :‘Visits to foreign cities’)”。以访问外邦城市(

:‘Visits to foreign cities’)”。以访问外邦城市( )为业的不只是智术师和文人墨客,参见柏拉图,《普罗泰戈拉》309d和315c;《巴门尼德》(Parm. )127a;以及诗人希俄斯岛的伊翁(Ion of Chios)自传体作品,后者也叫《访问记》(

)为业的不只是智术师和文人墨客,参见柏拉图,《普罗泰戈拉》309d和315c;《巴门尼德》(Parm. )127a;以及诗人希俄斯岛的伊翁(Ion of Chios)自传体作品,后者也叫《访问记》( )。走街串市的内科医师也这么做,参见《气候水土论》1。希波克拉底文集中写作《访问记》(

)。走街串市的内科医师也这么做,参见《气候水土论》1。希波克拉底文集中写作《访问记》( )的作者们是写作《古代医学论》的作者的智识上的盟友,尽管他可能不是他们之中的任何一个人。

)的作者们是写作《古代医学论》的作者的智识上的盟友,尽管他可能不是他们之中的任何一个人。

[47] 《医学箴言录》1.1。德米特里乌斯(Demetrius),《论风格》(On Style )4引述这个著名的句子作为文字生硬、枯涩风格的典型,其精神气质只是由于其内容而受到欣赏。

[48] 泰勒的《苏格拉底杂录》(Varia Socratica )第178—267页研究了希波克拉底文集中“eidos”(经常以复数形式出现)和“idea”概念的发生。参见埃尔斯(G. Else)更晚近的研究《类型这一术语》(The Terminology of the Ideas),载《哈佛古典语文学研究》(Harvard Studies in Classical Philology ),1936。

[49] 参见《古代医学论》第12节的“ [形式、类型]”和第23节的“

[形式、类型]”和第23节的“ [形态、特征]”等。

[形态、特征]”等。

[50] 参见《古代医学论》第15节末尾:热没有人们归诸它的那种巨大力量( );以及第14节的第二部分:在身体中起作用的各种力量,它们的数目、类型、正确的化合,以及它们发生的干扰和紊乱。

);以及第14节的第二部分:在身体中起作用的各种力量,它们的数目、类型、正确的化合,以及它们发生的干扰和紊乱。

[51] 阿尔克迈翁残篇4(第尔斯本)。

[52] 他关于身体中有“无数的”力量在起作用的观点证实了这一点,参见第15节他反对同时代人的习惯的争论,他们把热冷干湿这些特质孤立看待并将其实体化。

[53] 柏拉图,《高尔吉亚》464b及以下,尤其是465a,501a及以下。

[54] 柏拉图,《斐德若》270c—d;卡佩勒(W. Capelle)列出了讨论这段内容的更早文献,参见《赫尔墨斯》,第57期,第247页。本人在此无法讨论这个问题的最后处理方案,本章此处注释[16] 引用了埃德尔斯坦的《〈论气息〉和希波克拉底著作集》,尽管本人不相信其中所说总是对的。

[55] 里特尔(C. Ritter),《柏拉图新探》(Neue Untersuchungen über Platon ),Munich,1910,第228页及以下。

[56] 参见《急性病摄生论》3,其作者说,尼达斯学派的医师已经强调了疾病的多样性( ),并试图确定每一种疾病在其中出现的疾病类型的确切数目,但他们被这些疾病的变化多样误导了。他还说,把一种疾病的几种表现形式归结为一个eidos[种类]是必要的。《呼吸论》(On Breaths )的作者在第2节中走向极端:他否定疾病特点的多样性(

),并试图确定每一种疾病在其中出现的疾病类型的确切数目,但他们被这些疾病的变化多样误导了。他还说,把一种疾病的几种表现形式归结为一个eidos[种类]是必要的。《呼吸论》(On Breaths )的作者在第2节中走向极端:他否定疾病特点的多样性( ),断言只有一种

),断言只有一种 [样式、模式],它们只是因

[样式、模式],它们只是因 [部位]不同而分化为许多形式。

[部位]不同而分化为许多形式。

[57] 让柏拉图和早期内科医师感兴趣的还有另外一个问题。在《古代医学论》第15节中,作者说,实际上,并不存在孤立的、与其他任何eidos[种类]无关的热、冷、干、湿( )。参见柏拉图,《智术师》257a及以下,他也谈到

)。参见柏拉图,《智术师》257a及以下,他也谈到 [种]或

[种]或 [种类]之间的一种

[种类]之间的一种 [关系](参见259e)。

[关系](参见259e)。

[58] 例如柏拉图,《政治学》299c;亚里士多德,《尼各马可伦理学》2.2.1104a9和3.5.1112b5;《古代医学论》,第9节,第二部分。

[59] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》10.10.1180b7。

[60] 柏拉图,《斐利布》34e—35b,35e及以下。

[61] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》2.5.1106a26—32,b15,b27。参见《古代医学论》9,本卷此处,注释[42] 所引。

[62] 来自《古代医学论》的这段话在公元前四世纪的医学文献中还有其他一些回响,参见卡里斯托斯的狄奥克勒斯的残篇138(威尔曼编),以及《饮食论》1.2中的争论(利特雷版,第六卷,第470页,第二部分)。这段话的作者不承认一般规则可以精确地应用于病人的个体自然:因为他看到了所有医师的技艺不可避免的弱点。

[64] 柏拉图,《斐德若》270c—d。

[65] 柏拉图,《斐多》96a及以下。

[66] 这不仅对有关希腊医学的研究著作而言是真的,甚至对泰勒(W. Theiler)的宝贵而富于启发的《亚里士多德及其之前有关自然的目的论研究史》(Geschichte der teleologischen Naturbetrachtung bis auf Aristoteles ,Zurish,1925)而言也是真的。泰勒几乎只讨论哲学家,他从希波克拉底的文集中只给出了少数几个类似的人物,而且这些人物和对埃拉西斯特拉图斯(Erasistratus)的提及(附录第102页)都是对医学的暗示。他的主要兴趣在于自然和有意识的技艺之间的对比;不过,他应该对希波克拉底的学说,即自然有一种无意识的目的性,给予深切的关注。这就是对现代科学最为重要的那种目的论,尽管现代科学还没有使用“目的(telos)”这个词。比尔(A. Bier)对希波克拉底医学的这个方面显示出一种更为公正的评价倾向,参见其《(目的论)对医学的贡献》(Beiträge zür Heilkunde),载《慕尼黑医学周刊》(Münchener Medizinische Wochenschrift ),1931,No.9 f.。

[67] 冈伯茨,《希腊思想家》(Griechische Denker ),第一卷,第四版,第261页;冈伯茨是第一个在希腊哲学的发展中予以希腊医师正当地位的学者,可是,他在对待他们的态度上,仍然是一个典型的实证主义者。他将希波克拉底和德谟克利特紧密联系在一起处理,这一事实表明了这一点;为支持这一点,他诉诸于这些人之间虚构的书信联系,这些书信是后来为了将他们联系在一起而伪造的。

[68] 参见《古代医学论》,第5节结尾,第9节;《饮食论》3.69。

[69] 参见《古代医学论》,第14节,第二部分;《气候水土论》,第12节;《人之自然论》,第4节。“ [虚弱、不能自制]”一词出现于《人体部位论》(On the Parts of Man )第26节和其他地方;《饮食论》1.8—9提到了和谐的概念。关于“

[虚弱、不能自制]”一词出现于《人体部位论》(On the Parts of Man )第26节和其他地方;《饮食论》1.8—9提到了和谐的概念。关于“ [控制、适宜]”,“

[控制、适宜]”,“ [适度、适中]”,“

[适度、适中]”,“ [相称、成比例]”,参见拙著《卡里斯托斯的狄奥克勒斯:医学史和亚里士多德学派》,第47页及以下。

[相称、成比例]”,参见拙著《卡里斯托斯的狄奥克勒斯:医学史和亚里士多德学派》,第47页及以下。

[70] 柏拉图,《斐多》93e,《法义》773a,《高尔吉亚》504c通过将健康界定为身体的适当秩序( )意指相同的东西。另可参见亚里士多德残篇7,瓦尔泽(Walzer)编,第16页(罗斯编,第45页),论身体中作为健康、力量和俊美的原因的均衡。

)意指相同的东西。另可参见亚里士多德残篇7,瓦尔泽(Walzer)编,第16页(罗斯编,第45页),论身体中作为健康、力量和俊美的原因的均衡。

[71] 例如,参见《急性病摄生论》,第15、17节。

[72] 当赫拉克利特将急忙赶赴受伤部位的心灵,与急忙赶往蛛网被苍蝇破坏的部位的蜘蛛相比时(残篇67a),他使我们想起了希波克拉底的思想:自然急于帮助( )对抗疾病。这段话听起来更像是一种医学思想,而非一条赫拉克利特的箴言。

)对抗疾病。这段话听起来更像是一种医学思想,而非一条赫拉克利特的箴言。

[73] 参见拙著《亚里士多德:发展史纲要》,第74页。

[74] 参见泰勒,《亚里士多德及其之前有关自然的目的论研究史》,第13页及以下;他试图把此种类型的所有观念都追溯至第欧根尼。

[75] 参见泰勒,《亚里士多德及其之前有关自然的目的论研究史》,第52页,从《心脏论》中引用了一个例子;其整个语调和内容都表明它受目的论思维方式的启发。

[76] 《饮食论》1.11。

[77] 《饮食论》1.15。

[78] 《访问记》6.5.1: 。

。

[79] 阿波罗尼亚的第欧根尼残篇5(第尔斯本)。另可参见残篇7和8。

[80] 《食物论》39: 。

。

[81] 埃庇卡摩斯残篇4(第尔斯本):