第五章 《普罗泰戈拉》:智术师的教育,还是苏格拉底的教育?

[107]在《普罗泰戈拉》中,柏拉图第一次揭开了长期笼罩在其早期对话之上的面纱。对于柏拉图曾经讨论过的诸问题,《普罗泰戈拉》为我们提供了一种更为自由的审视。那些没有观察到早期对话背后的统一性的读者现在看到了它,因为它们都被集中到了同一个核心问题之上。从《申辩》开始,我们就知道苏格拉底是一名教育者。苏格拉底毕生孜孜以求的问题,即德性和知识的关系问题,在小苏格拉底对话中,是作为几个独立的问题来处理的。 [1] 现在,在一部篇幅更大、范围更广的著作中,柏拉图将我们引向一种广阔的教育讨论之中——苏格拉底和智术师的时代充斥了这种教育讨论。在《普罗泰戈拉》中,柏拉图笔下的苏格拉底试图洞穿智术师喋喋不休的话语,牢牢抓住智术师为其教育制定的基本主张,并用他自己的学说、他自己的教育方针针锋相对地进行反击。

《普罗泰戈拉》不像柏拉图的早期对话, [2] 它在一个更为广阔的舞台上展开,比历史上的苏格拉底对话有更多的人物围绕。柏拉图让他的导师在大庭广众之下,与那个时代智识上最伟大的雄狮即智术师普罗泰戈拉、普罗狄科、希庇阿斯短兵相接。故事发生的地点是在雅典首富卡利阿斯(Callias)的家中,访问雅典的才智之士常常驻足于此,而每一位对社会和智识问题有兴趣的雅典人也都云集于此,对智术师们的讲演悉心聆听,仰慕赞叹。我们不必问在苏格拉底有生之年的某个时段是否真的发生过这一幕;柏拉图选择这样一些名闻遐迩的演员所要显示的目的是清楚的。他不仅仅将苏格拉底看作雅典的一个离奇古怪之人;鉴于所有苏格拉底与他的城邦之间的密切联系,尽管有那些使人们不能认识苏格拉底真正价值的讽刺性自贬,但苏格拉底思想的原创性和穿透力仍远超他那个时代所有备受瞩目的思想家。《普罗泰戈拉》将苏格拉底与智术师的教育的竞争描述为他那个时代的决定性战役之一,[108]描述为两个对立的世界在教育上的主导地位的斗争。对话发生在高堂广厦之中、大批观众之前;大智术师们都是些显赫一时、甚至令人望而生畏的人物,成群结队的学生和崇拜者簇拥着他们;所有这些细节描述都增加了这一场合的隆重和意义。尽管如此,整部对话洋溢着青春的欢乐,闪耀着幽默的火花,与各种异想天开的机智一同跌宕起伏,胜过柏拉图的任何其他作品。柏拉图的其他作品,有些语言更为宏富,有些更深地触动我们的情感、激发我们的思想;但是,在人物刻画的清晰度和入木三分上,在结构的整齐和灵活上,没有任何一部作品可出其右。

遗憾的是,我们在此几乎不可能更多地谈论对话的生动生活和精致技艺。这意味着我们不能显示柏拉图怎样通过表达智术师教育的特征,又怎样将其与苏格拉底的教育相对比,在字里行间诉诸我们的情感。一名历史学家不能与艺术家较量技艺,或者试图重现艺术家的艺术效果。即使是妙趣横生的、最忠实的复述也与柏拉图不可企及的创造天才相去甚远。因此,我们必须满足于在少量明暗对比中对《普罗泰戈拉》的概括性论述。

一天早晨,拂晓之前,一位苏格拉底的青年学生和朋友用手杖猛敲房门,进来看苏格拉底。他告诉苏格拉底,前天晚上回到雅典时,听说普罗泰戈拉也到了雅典,他为这一重大“事件”而兴奋莫名,并决心成为普罗泰戈拉的学生,与许多出身良好的雅典青年一样,支付高额学费。现在,他想请苏格拉底把自己介绍给这位大师。 [3]

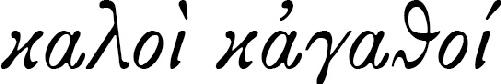

这时出现了对话主体部分的一段序曲。天还没亮,他们两个在院子里悠闲溜达,等待天亮。这里出现了一段真正苏格拉底式的对话。苏格拉底考察年轻的希波克拉底(Hippocrates)矢志向学的坚定决心,并让他清楚地理解他即将冒险从事的事业。 [4] 苏格拉底如此谦逊地与希波克拉底交谈,将自己完全置于与希波克拉底同等水平之上,以至于希波克拉底完全没有意识到真正的大师一直与他并肩而行。(另外,在这篇对话中,苏格拉底被认为正当盛年,与年高德劭的普罗泰戈拉形成对比。)希波克拉底仅仅将苏格拉底看作一个建议者和朋友,这个朋友可以为他提供一张赴会的入场券,他对这位伟大的外乡人钦佩之至,完全不加鉴别。[109]然而,苏格拉底以几个目标精准的问题使他明白了自己既不了解普罗泰戈拉,也不明白一个智术师的真正之所是,不知道他将要得到的是何种类型的教导。这带出了问题的要点,这个要点在之后的苏格拉底与普罗泰戈拉的对话中将非常重要。如果一个年轻人想要被培养成一名医生,那么他应该在他那个时代最伟大的医生——即与他同名的希波克拉底(Hipocrates of Cos)——门下学习;如果他想要成为一名雕刻家,他应该在波利克里托斯(Polyclitus)和菲狄亚斯(Phidias)门下学习。因此,如果他投在普罗泰戈拉门下,追随普罗泰戈拉,那么他似乎是想要成为一个智术师。希波克拉底坚决拒绝了这一想法。 [5] 现在,一个本质性的区别在智术师的教育和技艺的教育之间出现了。智术师普罗泰戈拉的学生中,只有一些特定的学生为了成为与智术师们一样而学习他的技艺; [6] 而许多教养良好的雅典青年之所以簇拥在普罗泰戈拉周围,聆听他的讲演,乃是“由于文化之故”,一个并非某个方面的专家的自由人该当这么做。不过,年轻的希波克拉底并不确切地知道这个“文化(paideia)”究竟是什么,我们觉得希波克拉底是所有那些热衷于此的年轻人的一个典型。

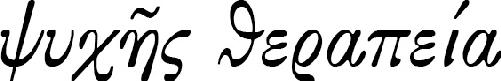

现在,希波克拉底被迫承认自己的无知,他的朋友苏格拉底给了他一个警告性的劝诫。正如在柏拉图的《申辩》中一样,他坚持认为人必须“关心他们自己的灵魂”, [7] 他提醒希波克拉底他的“灵魂”将要遭遇的危险,因为他要把自己的“灵魂”交托给一个外乡人,但他却无法对自己解释清楚这个外乡人的目的何在。 [8] 这首次为我们理解智术师教育的特征提供了一个侧面的线索。透过苏格拉底的眼光来看,这种教育看起来是非常可疑的。普罗泰戈拉从外地来到雅典,提供各类知识的教育服务(收取学费作为报酬); [9] 明智的苏格拉底觉得,作为一种社会现象,普罗泰戈拉像一个行商和小贩,为了赚钱,兜售贩来的货物。不过,二者之间还是有点差别的,这一差别于智术师很不利。商人叫卖身体所需的食物和饮料,人们可以用自己的容器把它们带回家,在吃喝之前,先行品尝;但年轻的希波克拉底则必须将普罗泰戈拉兜售的灵魂食物“装进自己的灵魂”才能离开,而他却不知道这些学识于自己的灵魂是有害,还是有益。 [10] 甚至在主要的对话开始之前,我们现在就能区别这两种类型的教师了:智术师——他不加区别地将各种类型的知识一股脑儿塞进人们的头脑(他不就是迄今为止所有时代的中等教育的典型代表吗?),[110]和苏格拉底——灵魂的治疗者,他坚持认为学识是“灵魂的食物”, [11] 且以问这食物是有益于灵魂,还是有损于灵魂开始。 [12] 当然,苏格拉底并不称呼自己为灵魂的医生,但当他说,关于身体的食物的疑问可以由教练或医生来解决时,人们不得不问:谁又是可以解决关于灵魂的食物的疑问的专家呢?如果我们想要在这二者之间进行启人深思的比较,就必须确切地描述真正的教师的本质,如苏格拉底心目中的教师所是的那样。

在前往卡利阿斯家的途中,希波克拉底和苏格拉底都在仔细考虑什么样的教师才是真正的教师的问题。白昼已经来临,时候不早了。是时候去拜访智术师们了——他们从早到晚都被来访者所困扰和包围。 [13] 卡利阿斯的门人已经烦得不行——可见这两人不是首批来访者。最后,他们设法进了大门,看到普罗泰戈拉正在廊前踱步谈话,旁边跟着一大群仰慕者。普罗泰戈拉的一边是东道主卡利阿斯,以及卡利阿斯的同母异父兄弟,即伯利克里之子帕拉洛斯(Paralus),还有格劳孔的儿子卡尔米德斯;另一边是伯利克里的另一个儿子克珊西普(Xanthippus),斐里庇得斯(Philippides),还有普罗泰戈拉最受器重的学生安提谟鲁斯(Antimoirus of Mende),此人是未来的一名智术师。他们身后跟着一些雅典人,更多的是来自各城邦的外邦人;他们对普罗泰戈拉亦步亦趋,普罗泰戈拉就像俄耳甫斯,用声音迷住了这些人,他们竭尽全力捕捉前排人说的一言一语;他们都小心翼翼,绝不抢在普罗泰戈拉迈步之前挡住他,要是普罗泰戈拉本人折回,他们就跟着沿同路反向折回,以军人的姿势整整齐齐地分列两旁,绕圈转身,重新列队。 [14] 对面廊下,希庇阿斯端坐在一把太师椅上,围着他的几条凳子上,坐着其他一些著名的雅典人和外邦人,像是希庇阿斯的学生。希庇阿斯正在向他们解释天象学问题。 [15] 第三个风度翩翩的人是开俄斯人普罗狄科,他在一个房间里,这个房间是卡利阿斯急急忙忙清理出来,装修成客房供外邦人寄宿的。普罗狄科这会儿还躺在床上,身上层层叠叠地裹着羊皮和毯子以及好多东西。还有许多杰出的来访者坐在四周的沙发上。至于他在说些什么,外面的人很难听到,因为他嗓音低沉,屋子里响着一阵嗡嗡嗡的回声。 [16]

苏格拉底现在将自己的年轻朋友介绍给普罗泰戈拉,跟普罗泰戈拉说他想成为他的学生。苏格拉底说希波克拉底有志于政治,他希望得到普罗泰戈拉的帮助。苏格拉底附带补充说,[111]希波克拉底是大户人家的贵族子弟,雄心勃勃又富有才华。普罗泰戈拉也相应地解释了他的教导的性质。

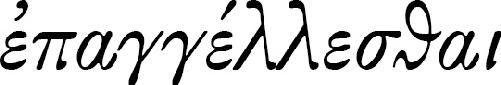

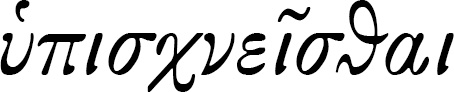

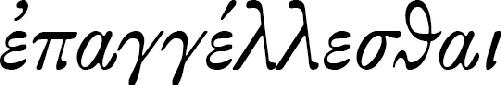

这种类型的epangelma[教师的“宣称,声明”]或“职业(profession)”是巡游智术师的常规策略——在不存在一个具有固定收入和社会地位的正规教授阶层的情况下,尤其需要这种自我宣扬。 [17] 我们知道,像医生这类巡回职业也必须以同样的方式宣扬他们自己, [18] 在那个时代,这样做并不像我们现在那样离奇。对我们来说,要习惯于这样一种观念是困难的:即在智术师时代,在像柏拉图和伊索克拉底他们这样建立固定的学校之前,一个教师通常需要四处游历,寻找学生,而当他抵达( )一个陌生的城市时,年轻人常常找机会聆听他们的讲演;epangelma,即教师的“宣称,声明”,是一个新的社会阶层已经崛起的最清晰的证据之一,这个社会阶层正在从教育青年中造就一种职业。在此之前,一个年轻人想要得到教育,唯一的途径就是通过与其熟人圈子里的长者的私人交往(

)一个陌生的城市时,年轻人常常找机会聆听他们的讲演;epangelma,即教师的“宣称,声明”,是一个新的社会阶层已经崛起的最清晰的证据之一,这个社会阶层正在从教育青年中造就一种职业。在此之前,一个年轻人想要得到教育,唯一的途径就是通过与其熟人圈子里的长者的私人交往( );而这其实就是苏格拉底与他的年轻“伙伴们”之间的那种关系。诚然,这是一种相当陈旧和非专业化的关系。因此,智术师的教育具有全新的吸引力,柏拉图在希波克拉底这个人物身上熟练地表现出了智术师教育在他那里唤起的热情。这看起来似乎有点相互矛盾,柏拉图本人是一个学校的创建者,但他却如此激烈地攻击智术师们的职业化教育。不过,柏拉图的学校建立在友谊(

);而这其实就是苏格拉底与他的年轻“伙伴们”之间的那种关系。诚然,这是一种相当陈旧和非专业化的关系。因此,智术师的教育具有全新的吸引力,柏拉图在希波克拉底这个人物身上熟练地表现出了智术师教育在他那里唤起的热情。这看起来似乎有点相互矛盾,柏拉图本人是一个学校的创建者,但他却如此激烈地攻击智术师们的职业化教育。不过,柏拉图的学校建立在友谊( )之上,目的是在更高的水平上,通过私人关系和谈话,传承旧式的高级教育。

)之上,目的是在更高的水平上,通过私人关系和谈话,传承旧式的高级教育。

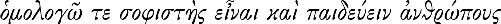

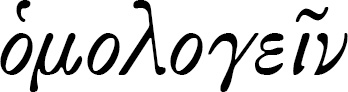

普罗泰戈拉推荐自己的技艺不是因为它的新颖和时髦,而是因为它的古老和历史悠久。 [19] 这是为了消除这些智术师及其新奇教育在许多国家所遭遇的不信任,这项技艺曾经使他们中的许多人避免使用智术师的名称,而采用其他一些称呼——医生、教练或音乐家。 [20] 他们习惯于仰仗自荷马至西蒙尼德斯这些大诗人为生,将他们的智慧宝库改造成道德格言的复制帖。普罗泰戈拉现在要改变这种关系。他把这些古老的精神英雄描述为他自己这门技艺的祖先,[112]他们选择隐藏他们都是智术师这一事实,一概把自己叫作诗人,以此避免同时代人对他们的不信任。 [21] 与他们相反,普罗泰戈拉不怕公之于众,他认为如果他试图掩饰自己的技艺,那只会引起人们对他的文化的更大的不信任,所以他“承认”自己是一名智术师,一种高级文化的职业教师,他“教育世人”。 [22] 他非常乐意有这个机会,可以在卡利阿斯家中济济一堂的众人面前详细解说这种文化的性质。苏格拉底猜想普罗泰戈拉肯定为又赢得了一个新的崇拜者而自豪,因此建议他邀请普罗狄科和希庇阿斯以及他们的追随者一起聆听他的谈话。普罗泰戈拉高兴地同意了这一建议。 [23] 在热切的崇拜者们匆忙将椅子和长凳搬过来围成一个议事间,大家竖起耳朵准备就绪之后,演出就开始了。普罗泰戈拉正式承诺他的教导会使希波克拉底一天比一天更好。 [24]

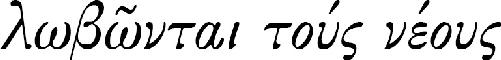

苏格拉底现在问普罗泰戈拉的教育将以何种方式使他的学生变得更好——因而重新提起他之前与希波克拉底关于智术师教育的性质和目的这一仍然悬而未决的问题。 [25] 他说,如果一个年轻人想要成为宙克西普斯(Zeuxippus)的学生,而宙克西普斯声称他会使他变得更好,大家都知道他会使他在绘画上变得更好;如果他去求教于底比斯的奥达哥拉斯(Orthagogras of Thebes),那么任何人都知道他会使他在吹箫上变得更好。 [26] 但是,如果他受教于普罗泰戈拉,他又会以何种方式变得更好呢?苏格拉底的问题意思很清楚:智术师自己宣称的关于某个特定学科的特定知识是什么?这一特殊的技艺是什么?普罗泰戈拉说,他不能替所有那些自称是智术师的人们回答这一问题,因为他们对此众说纷纭,没有一致意见。例如希庇阿斯,他现在就在场,而且正在倾听谈话,他由于其“自由艺术(liberal arts)”,尤其是因为后来称之为四艺(Quadrivium)——算术、几何、天文和音乐——的知识而出类拔萃。就这些学科都是某种技艺而言,提到这些学科就已经足以回答苏格拉底的问题了。然而,普罗泰戈拉回答说,他更喜欢传授社会科学。他认为那些已经接受过一般基础教育的年轻人需要一种高级教育,这种高级教育不是为任何特定的职业做准备,而是为从政做准备。因此,他们不希望更多地投身于职业技艺的学习; [27] 他们需要其他的东西,[113]而他刚好可以为他们提供他们需要的东西——良好的持家能力和最佳的治国能力,在行事和说话两个方面。 [28]

尽管普罗泰戈拉没有把自己的能力叫作某种专业特长或技艺(不像数学学科那样),但当苏格拉底问他,他传授的是否是“政治技艺”时,他同意了,并许诺要造就好公民。 [29] 苏格拉底说,这是一门好技艺,但他又说,他不相信这种治邦术是可以教的,并以许多众所周知的事实证明了这一点。在民众大会上,在公众生活中,建筑和造船问题,以及其他特定的职业或技艺,都是由最杰出的专家的建议来解决的;如果一个外行想要置噱,一定会被讥笑,或者被纠察呵斥撵走。 [30] 不过,一旦涉及到政治问题(在城邦治理方面没有专家,因为涉及到城邦治理,没有特定的技艺),每一个人,木匠、铁匠、鞋匠、商贾或水手,无论穷人还是富人,贵族还是平民,都站起来献言献策,而且没有人因为他谈论了一个从未向老师学习过的话题而向他叫喊,让他闭嘴坐下。人们显然认为治理城邦的技艺是不可教的。 [31] 同样的道理适合于私人生活;即便雅典最聪明、最优秀的人,也没法将自己的超凡德性传授给其他人。比如伯利克里,两位在场的年轻人的父亲,他教育儿子时,凡是从老师那里能够学到的,都教育得很好,但他本人的[政治]智慧,他既不能亲自教给他们,也不能找人将其教给他们。他们不得不“像牲口到处找草吃一样( )”,纯粹碰运气在哪儿撞上德性。 [32] 苏格拉底经常回到“为什么那些伟大人物的儿子不像他们的父亲一样”这一问题上。现在,苏格拉底从历史上很著名的几个家族中提到其他一些例子,尤其是在现场的一些人。 [33] 苏格拉底将德性不可教的断言建立在这些例子之上。 [34]

)”,纯粹碰运气在哪儿撞上德性。 [32] 苏格拉底经常回到“为什么那些伟大人物的儿子不像他们的父亲一样”这一问题上。现在,苏格拉底从历史上很著名的几个家族中提到其他一些例子,尤其是在现场的一些人。 [33] 苏格拉底将德性不可教的断言建立在这些例子之上。 [34]

这是品达所代表的贵族阶层的基本信念之一的哲学重述:在智术师学说的新理性主义中,与其说它与智术师的学说相矛盾,毋宁说它被忽视了。 [35] 智术师的教育乐观主义是无止境的。 [36] 他们关于教育目的的强大理性观念鼓舞了这种乐观主义信念,事实上,这种信念也似乎与时代的潮流相一致,尤其是与民主化运动相一致。 [37] 但是,使旧贵族们怀疑教育的普遍功效的不仅仅是一种阶级偏见;[114]他们为自己的德性和传统感到骄傲——它们产生了希腊高级教育的全部理想; [38] 在经历了长期且痛苦的经验之后,他们已经学会了不信任这些新奇事物。苏格拉底对智术师教育的怀疑主义态度,是对品达关于人的可教性问题的一种重述。他并不怀疑智术师在智识文化方面的显著成功, [39] 但他对以同样的方式传递公民和政治家的德性是否可能感到怀疑。这就是为什么既不是埃利斯的希庇阿斯(他擅长数学),也不是开俄斯的普罗狄科(他擅长文法),而是普罗泰戈拉自己成为对话的核心的原因。因为普罗泰戈拉是认为伦理和政治教育的问题是核心问题的思想派别的真正领袖。普罗泰戈拉认为,通过对“社会科学”的研究,这个问题终究能够得到解决。在这次于理性的基础上,为传统旧贵族的严格训练寻找现代替代品的尝试中,他表现出一种对当代社会的需要和已经变化了的环境的敏锐理解力。尽管如此,正是在这一点上,最清楚地显示出了智术师教育的真正弱点。用苏格拉底的话来说,“我从不认为人的聪明才智可以使人变好”,我们在这里听到了品达的贵族信念的准确回声,品达相信德性乃是神明恩赐的礼物, [40] 令人惊奇的是,我们看到品达的这种宗教信念与苏格拉底清醒的现实主义——它建立在无数次徒劳无功的努力之上——交织在了一起。

苏格拉底的异议深入根本,迫使普罗泰戈拉将整个对话保持在远比教学技巧的讨论更高的水平上。并不是每一个智术师都能做到这样,但普罗泰戈拉正好是迎接这种挑战的人。柏拉图觉得普罗泰戈拉是一个值得苏格拉底锤炼的对手;柏拉图匠心独运,让普罗泰戈拉在回答苏格拉底的问题时发表长篇演说,解释政治德性为何可教,并借此对他进行勾勒。如果他没有做好准备,回答不了苏格拉底提出的教育局限性这一根本问题,他就会成为教学法时代的一个可怜代表。苏格拉底的问题建立在许多独立的无可否认的事实之上,因此,普罗泰戈拉从不同的角度来处理这一问题,引进了他的新社会学理论。普罗泰戈拉分析了社会结构及其制度和需求,以便证明,如果我们不假定教育是可能的,这些就会丧失其全部意义和正当理由。[115]从这个角度看,教育[的可能性]是一个不容置疑的社会和政治假设——在当时的民主制度下尤其如此,在城邦事务中,民主制度高度重视公民个人的常识和积极合作。在关于智术师的讨论中,我们已经考察过普罗泰戈拉有关教育的社会学基础的理论。 [41] 柏拉图让普罗泰戈拉发表了一个篇幅巨大、意义深刻的演说,并(请记住柏拉图是一位精湛的文体大师)使其成为全部雄辩术的一次精彩表演。苏格拉底承认自己已经完全被他的演说所征服和压倒; [42] 但是,看上去对普罗泰戈拉毫无保留的崇拜,实际上却是苏格拉底的一种反讽,他要说的是,他不会跟随普罗泰戈拉进入其阵地,在普罗泰戈拉的阵地上,他具有无可争议的霸主地位。苏格拉底的力量不在于讲述引人入胜的神话故事的能力,或者发表长篇教学演讲的能力,而在于他提出一系列无法回答的辩证法问题的速度和灵活性,当苏格拉底竭力将对手引诱进他自己的地界时,他的辩证法技艺在随之而来的对话中得到了得意的展示。这使得双方之间的对比非常彻底:不只他们关于教育问题的基本观点,而且他们在教学中实际使用的方法,相互之间都是根本对立的。

苏格拉底好像也加入到了听众的欢呼之中。他只有一个细节上的小问题要请教普罗泰戈拉。 [43] 普罗泰戈拉讲述了一个神话故事来解释他德性可教的信念。他说,在人类获得普罗米修斯的技术文明的礼物之后,因为分散居住而仍然处于被毁灭的危险境地,宙斯从天上给他们送来了礼物:在社会共同体中生活的能力,政治德性,正义,自制,虔敬,等等。这一礼物使地上的群落聚居在一起。这种群居的能力不是只给某些擅长它的少数人,而是平等地分配给所有人,而政治德性的教育意味着仅仅对这种天赋能力的发展。 [44] 普罗泰戈拉只提到一般而言的德性,以及正义、节制、虔敬这些特殊的德性,这给了苏格拉底一个提出他自己的特殊问题的机会,即这些孤立的德性及其与德性本身之关系的本质问题。 [45] 他以这样的方式将此问题提给了普罗泰戈拉:德性是一个整体,而正义、节制和虔敬只是德性整体的一部分,抑或这些不同的名称说的实际上不过是同一个东西而已? [46] 周围的环境似曾相识。[116]我们突然发现自己回到了早就踩踏过的道路之上——苏格拉底的早期对话《拉刻斯》、《卡尔米德斯》、《游叙弗伦》曾经沿着这条道路前进。在苏格拉底对这一话题的热衷中,他似乎完全忘记了人是否可以被教育和德性是否可教的问题;而普罗泰戈拉,挟刚刚成功的全部自信,大胆地跟随苏格拉底进入了自己不熟悉的领域——精微的逻辑区别的领域,尽管他(与读者一样)一开始不明白要害之所在。

在各篇早期的小苏格拉底对话中,柏拉图曾分别讨论过一个特定的德性,而且总是将讨论引向德性本身和德性的真正本质的问题。在那里,他曾提出德性可能会有其“组成部分”的想法供讨论。现在,在《普罗泰戈拉》中,苏格拉底通过询问一个特定的德性,以同样的方式开始探究这一问题,但在这里,单个德性与“德性本身”的关系问题没有被延期到对话的高潮或对话的结论,而是在讨论的真正主题开始时就直接被提了出来。 [47] 苏格拉底开门见山,让问题一目了然。当普罗泰戈拉说,正义和节制是“德性本身”的“组成部分”时,苏格拉底立即就想更准确地界定“部分”的意义。他问道:正义和节制是与嘴巴和鼻子是脸的部分那样,以同样的方式是德性本身的组成部分吗?抑或是像金子的部分那样: [48] 也就是说,正义和节制在品质上相互不同,且各部分也与整体不同,还是只是数量上的差别?毫无疑问,普罗泰戈拉代表常识的看法,选择前者。当苏格拉底问他,当一个人拥有德性时,是否拥有了德性的所有部分时,普罗泰戈拉回答说“不”:世上有许多勇敢的人并不正义,有许多正义之人并无智慧。现在,由于智慧( )被当作德性的一个部分,被当作加在诸道德德性之上的一种理智德性来对待这一事实,所以问题似乎变得复杂难懂了。 [49] 不过,无可怀疑,这是由普罗泰戈拉自己强调德性的智慧一面这一事实所历史地证明了的。他不知道这会帮助他的对手,他的对手认为德性就是知识!但是,我们在此注意到,无论普罗泰戈拉和苏格拉底在对知识的高度尊重上看起来多么一致,他们之间的巨大分歧终究会在这一点上显现出来——在他们关于知识的本质的不同看法上显现出来。普罗泰戈拉不知道苏格拉底的论点是德性即知识,他对他正在朝着前进的目标毫无怀疑和戒备。在接下来的对话中,[117]普罗泰戈拉被苏格拉底蒙在鼓里,对其真正目的一无所知,尽管我们从早期对话中知道了这一点。就像深谋远虑的政治家在采取其第一步时,要向无知民众隐瞒全盘计划一样,苏格拉底开始时好像是在问一个学究式的小问题,一个关于德性整体及其组成部分之间的关系问题,没有任何计划好的不可告人的目的。

)被当作德性的一个部分,被当作加在诸道德德性之上的一种理智德性来对待这一事实,所以问题似乎变得复杂难懂了。 [49] 不过,无可怀疑,这是由普罗泰戈拉自己强调德性的智慧一面这一事实所历史地证明了的。他不知道这会帮助他的对手,他的对手认为德性就是知识!但是,我们在此注意到,无论普罗泰戈拉和苏格拉底在对知识的高度尊重上看起来多么一致,他们之间的巨大分歧终究会在这一点上显现出来——在他们关于知识的本质的不同看法上显现出来。普罗泰戈拉不知道苏格拉底的论点是德性即知识,他对他正在朝着前进的目标毫无怀疑和戒备。在接下来的对话中,[117]普罗泰戈拉被苏格拉底蒙在鼓里,对其真正目的一无所知,尽管我们从早期对话中知道了这一点。就像深谋远虑的政治家在采取其第一步时,要向无知民众隐瞒全盘计划一样,苏格拉底开始时好像是在问一个学究式的小问题,一个关于德性整体及其组成部分之间的关系问题,没有任何计划好的不可告人的目的。

这篇对话和相同主题的早期对话的区别是,苏格拉底在此不是通过讨论一个德性来展示整体和部分的关系,而是为了说明它们的统一性,将所有特定的德性进行了相互比较。尽管他在这篇对话的细节上花费的时间比较少,但这只是因为在达到他的结论之前,他要进行更长的一段论证,因而必须缩短论证的各个阶段。此外,更多细节的使用必然会带来重复。作者在此显然假定,读者对其早期对话中苏格拉底关于特定德性的讨论已经耳熟能详,尽管普罗泰戈拉本人不需要为了跟随论证的步伐而知道它们。 [50] 如果我们拥有德性,我们是否就拥有了它的所有组成部分这一问题,现在被苏格拉底划分为几个部分。首先,他问正义是否必定与虔敬是同一个东西;然后他对节制和智慧也提出了同样的问题;最后是节制是否必定与正义相同。 [51] 从两个具有最大相似性的德性开始,苏格拉底试图让他的对话者承认正义和虔敬在本质上是同一个东西,或者至少非常相似和相关。普罗泰戈拉不情愿地承认了这一点。然后,苏格拉底对上述提到的每对德性都问了同样的问题,但剩下了勇敢这一德性到最后,因为勇敢这一德性在心理上与其他德性最不相像。所有这一切在普罗泰戈拉看来都是陌生的。与抱有常识的绝大多数人一样,当普罗泰戈拉对具有不同名称的不同德性进行比较时,他倾向于强调它们的差别,而不是它们的相似之处。他三番五次试图说出这一观点。 [52] 但是他无法突破对手的防卫。苏格拉底总是想方设法指出那些看起来互不相同的品质的亲缘性及其共同基础;在推理过程中,当他朝着目标推进时,他甚至无暇顾及一些细微的不准确之处,如将整体等同于部分,将多样等同于统一。从柏拉图的第一篇对话起,我们就知道了他的辩证法的“概括性”特征, [53] 在关于所有特定德性的这一总体观点中,柏拉图辩证法的精神力量得到了生动呈现。[118]许多现代学者认为,柏拉图如此轻易地忽略他正在比较的各种德性之间的差别,是他的错误:他们完全误解了柏拉图论证程序的重点。

在达到目标之前,由于普罗泰戈拉不断增长的坏脾气,苏格拉底被迫中断对话。 [54] 整个对话的艺术张力来源于苏格拉底的不懈坚持,苏格拉底紧盯目标并拒绝离开辩证论证的地面。不管怎样,苏格拉底现在给了普罗泰戈拉喘息之机。普罗泰戈拉利用这机会将关于德性和教育的讨论转移到了一个新领域,即关于诗歌的批判性解释的领域,这是智术师教育的基本类型之一。 [55] 但普罗泰戈拉在苏格拉底那里又一次棋逢对手,苏格拉底带头分析西蒙尼德斯关于真正的德性的著名诗歌,这首诗是普罗泰戈拉为了展示自己的技巧而选择的。 [56] 苏格拉底假装一本正经,熟练地歪曲了诗句的意义,他表明了任何人通过这种方法可以证明任何东西;而且他还在阅读中将自己的论点解释进了诗句,即没有人自愿犯错误。 [57] 这是一个有趣的插曲,但它并没有给普罗泰戈拉增添多少光彩。之后,苏格拉底略费周折,让普罗泰戈拉重新开始了关于德性及其组成部分的未竟讨论,苏格拉底固执己见,坚持勇敢和智慧实际上是同一个东西的这一大胆论题。 [58] 普罗泰戈拉拒绝认同这一点,针对苏格拉底证明这一观点的方法,举出各种逻辑的和心理的反对理由。 [59] 苏格拉底因此着手开辟一条达到目标的迂回道路。他从区分好的生活和坏的生活开始;然后将前者定义为惬意而快乐的生活,将后者定义为充满悲伤和痛苦的生活。 [60] 毫无疑问,绝大多数人会同意这一定义,但普罗泰戈拉不:他认为区分好的快乐和坏的快乐更为靠谱。 [61] 苏格拉底接着问普罗泰戈拉关于理性和知识的想法; [62] 普罗泰戈拉认为它们是“人最强大的能力”。虽然普罗泰戈拉没有接受民众在伦理事务上的快乐主义,但苏格拉底说,在他对理性的尊敬方面,他怕普罗泰戈拉可能会与他们站在一边。因为绝大多数人并不真的将理性作为生活中的主导力量来对待,而是被情欲、痛苦、恐惧等各种情绪所支配。最终的问题是:知识能够帮助人们正确地行动吗?如果一个人认识到何为好、何为坏,[119]这能使他抵御任何东西的影响而不做坏事吗? [63] 这里,普罗泰戈拉再次羞于与大众站在一起——这次是从一种文化上的自命不凡的角度。实际上,如果不是一个智术师,一个文化[教育]的最热忱的支持者,谁会认同苏格拉底对知识在生活中的力量的高度评价? [64]

现在,苏格拉底说,“大多数人”会向普罗泰戈拉和他提出反对意见。他们会说,许多人知道“什么是最好的”,但却不愿意去做,尽管它们能够去做。如果问他们为什么,这些人会回答说,他们是在给快乐(或“痛苦”)让路。 [65] 任何一个坚信关于好事情的知识必然会导致做好事情的人,必定会对这种普遍的反对意见,做出一个令人满意的答复,苏格拉底和普罗泰戈拉必定期待有人向他们提出要求,对人们所说的“给快乐让路”给出一个解释。 [66] 普罗泰戈拉现在开始猜想,在认同了苏格拉底对知识作为一种道德力量的高度评价之后,他可能不得不给出一些意料之外的认可。他觉得他的观点最终是与“大多数人”一致的,大多数人认为在知道什么是好事情与去做好事情之间有很长的一段路,但是太晚了,他已经同意了苏格拉底的观点;再者,他发现他所做的选择与他关于自己作为一个智识者的意见相一致,远高于世俗大众的意见。尽管如此,他不想进一步深究这一问题了,他想高傲地挥手离去。“我们为什么非要去探究世人的意见呢?”他问道, [67] “他们不过是想到什么就说什么而已。”不过,苏格拉底坚持认为,提出一种让普通世人满意的解释,是知识与知识在行为中的价值的拥护者的义务:因为他相信对这一问题的正确回答,在界定勇敢与德性的其他部分之间的关系方面具有决定性意义。普罗泰戈拉被迫让步,在与“大多数人”及其想法的辩论中,允许苏格拉底在某种程度上代表他。这意味着苏格拉底要轮番提出自己的意见和多数世人的意见,承担整个对话的分量,而普罗泰戈拉则只有一个相对容易的任务,只负责听就可以了。 [68] 苏格拉底于是开始他与世人的对话,指出当他们说“给快乐让路”时,他们的意思是说,他们屈从于满足感官欲望的物理过程,尽管他们知道这是错误的。例如,某人选择及时行乐而不是节制,尽管这在之后会招致疾病和麻烦。[120]苏格拉底对此进行了仔细查问,以便发现为什么 他们认为此类快乐最终是有害的。 [69] 他迫使他们承认他们之所以这样认为,只是因为这种快乐最终造成了更大的痛苦。 [70] 换句话说,他们据之以区分一个快乐与另一个快乐的目的或终点( ),不过是快乐。 [71] 当他们把令人痛苦的事情叫作好事,或者把甜蜜的事情叫作坏事时,他们的意思是痛苦的事情最终会以给人快乐结束,而甜蜜的事情则会以给人痛苦结束。如果是这样,那么所谓“给快乐让路”其实意味着当初做了一个错误的判断,选择了一个相对较小的快乐,而不是较大的快乐,因为较小的快乐尽在眼前。 [72] 苏格拉底对此做了举例说明,一个不得不做出决定的世人,手持天平,以快乐衡量快乐,以痛苦衡量痛苦,以快乐衡量痛苦。 [73] 苏格拉底用其他两个数量上的比较解释了这一形象的意义。如果我们的生活的安全有赖于选择长的、避免短的,关键的事情就是发明一种衡量的技艺,使我们不会把短的误认为是长的,把显得如此而非真实如此的现象对我们的欺骗驱离生活。如果没有这样一种技艺,我们的选择就会左右摇摆,犹豫不决,为现象所误导,我们就会经常为自己的选择而后悔;不过,衡量的技艺会消除错误的原因并拯救我们的生活。 [74] 再者,如果我们的幸福和安宁有赖于在数学的奇数和偶数之间做出正确的选择,那么算术就会成为人的生活赖以确立的技艺。 [75] 因此,既然大多数人认为人的生活的最终标准,是在衡量快乐时得到一种有利的平衡,那么找到一种衡量术来帮助我们将幻象与实在区分开来、避免由于距离而导致的欺骗就变得非常重要——[快乐离我们的]距离的远近在我们做出选择时经常误导我们。 [76] (苏格拉底说)至于这衡量的技艺和知识究竟是什么,我们找时间另行研究;但这一点已经得到了充分论证:为我们提供行为标准的是知识,[而不是任何别的东西],它证明了普罗泰戈拉和我本人所赞成的意见。 [77] (他对世人说)你们问我们,我们对你们所谓的“给快乐让路”的物理过程的本质作何思考;如果我们当时直接回答说是“无知”,你们肯定会嘲笑我们。不过,现在,这一点已经非常清楚了:这一过程的本质不是别的,就是“最大的无知”。 [78]

),不过是快乐。 [71] 当他们把令人痛苦的事情叫作好事,或者把甜蜜的事情叫作坏事时,他们的意思是痛苦的事情最终会以给人快乐结束,而甜蜜的事情则会以给人痛苦结束。如果是这样,那么所谓“给快乐让路”其实意味着当初做了一个错误的判断,选择了一个相对较小的快乐,而不是较大的快乐,因为较小的快乐尽在眼前。 [72] 苏格拉底对此做了举例说明,一个不得不做出决定的世人,手持天平,以快乐衡量快乐,以痛苦衡量痛苦,以快乐衡量痛苦。 [73] 苏格拉底用其他两个数量上的比较解释了这一形象的意义。如果我们的生活的安全有赖于选择长的、避免短的,关键的事情就是发明一种衡量的技艺,使我们不会把短的误认为是长的,把显得如此而非真实如此的现象对我们的欺骗驱离生活。如果没有这样一种技艺,我们的选择就会左右摇摆,犹豫不决,为现象所误导,我们就会经常为自己的选择而后悔;不过,衡量的技艺会消除错误的原因并拯救我们的生活。 [74] 再者,如果我们的幸福和安宁有赖于在数学的奇数和偶数之间做出正确的选择,那么算术就会成为人的生活赖以确立的技艺。 [75] 因此,既然大多数人认为人的生活的最终标准,是在衡量快乐时得到一种有利的平衡,那么找到一种衡量术来帮助我们将幻象与实在区分开来、避免由于距离而导致的欺骗就变得非常重要——[快乐离我们的]距离的远近在我们做出选择时经常误导我们。 [76] (苏格拉底说)至于这衡量的技艺和知识究竟是什么,我们找时间另行研究;但这一点已经得到了充分论证:为我们提供行为标准的是知识,[而不是任何别的东西],它证明了普罗泰戈拉和我本人所赞成的意见。 [77] (他对世人说)你们问我们,我们对你们所谓的“给快乐让路”的物理过程的本质作何思考;如果我们当时直接回答说是“无知”,你们肯定会嘲笑我们。不过,现在,这一点已经非常清楚了:这一过程的本质不是别的,就是“最大的无知”。 [78]

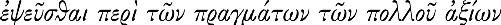

以这种方式回答了多数世人的问题之后,[121]苏格拉底现在以普罗泰戈拉和他自己的名义,转向在场的智术师,问他们:“在你们看来,我说的是真是假呢?”他们说,他们完全被说服了。他使他们明确承认,快乐的就是好的,而快乐就是人的目的和行为的标准。 [79] 得到异口同声的保证之后,普罗泰戈拉也表示同意,不反对这一论点,尽管他开始时对此存疑。 [80] 如此这般,所有聚集在卡利阿斯家中的大教育家们发现,他们自己都以被还原到大众(hoi polloi)的水平而结束,而苏格拉底就是从大众的意见开始讨论的。他让所有人都落入了圈套。有心的读者不会不注意到,苏格拉底自己从未承认过享乐主义者的原则;他只不过是说,它是“绝大多数人”的想法和“他们的”思想的逻辑基础而已。不过,苏格拉底将这一点置之一旁,以便间接地将智术师们描述为教师。苏格拉底马不停蹄,继续利用从他们身上诱导出来的这种认可做文章。因为如果(如绝大多数人相信的那样)快乐是人们愿意去做的一切事情的标准,那么没有人会明知故犯地选择好处较少的事情——也即快乐较少的事情,这是一清二楚的;而在那些“给快乐让路”的人身上被认为是人的一种道德缺陷的东西,实际上恰恰是一种逻辑推理的缺陷。 [81] 没有人自愿以他认为是坏的事情为目标。 [82] 如此这般,苏格拉底就使智术师们同意了他的著名悖论,即无人自愿犯错, [83] 他根本不在乎他们是否像他一样给“犯错”一词增加了相同的含义。因为一旦他们承认了快乐原则,对苏格拉底来说,要回答勇敢和智慧的关系问题(对这一问题的回答一直暂付阙如),要给证明“德性是一且不可分”的证据链添加最后一环,就都变得容易了。苏格拉底的论点一直是勇敢和智慧是相同的。普罗泰戈拉曾经承认,所有其他德性或多或少都是相似的。他认为唯一的例外是勇敢,他说,单这一点就戳穿了苏格拉底的所有论证: [84] 因为这世上有的是不虔敬、不正义、不节制但仍然极其勇敢的无知莽夫。他将勇敢者定义为大胆面对多数人恐惧的危险之人。 [85] 如果我们把恐惧定义为对坏的事情的预期, [86] 普罗泰戈拉(他刚刚说勇敢就是无所畏惧地面对可怕的事情)就与刚才大家做出的认可——即无人愿意朝着他明知是坏的事情前进——相矛盾了。 [87] 根据这最后的认可,[122]就他们不自愿朝着某种他们认为是可怕的事情前进而言,勇敢的人必然同时就是胆怯的人。 [88] 他们之间的差别实际上是他们害怕的是什么的差别:勇者害怕的是耻辱,懦夫(因为他无知)害怕的是死亡。 [89] 在此,既然我们可以面对面地看到这些矛盾,那么苏格拉底的知识概念的深层意义便终于浮出水面了。支配我们的选择并决定我们的意愿的,必然是我们关于真正的标准的知识。因此,勇敢与智慧是同样的东西。勇敢就是知道什么该害怕和什么不该害怕。 [90]

在柏拉图的小苏格拉底对话中,我们看到苏格拉底思想的辩证运动一次又一次地开启,但是从未达到过终点,这里,我们第一次看到它结束了自己的行程。他确切地阐述其思想运动结果的话语,解释了早期对话的目的所在。他说:

我问所有这些问题的唯一原因,是想发现德性究竟是怎么回事,想知道它到底是什么。毕竟,我知道,如果我们能发现这一点,你和我说了大半天的问题才会拨云见日:你断言德性可教,我说德性不可教。 [91]

实际上,德性的本质问题必须在有人讨论它是否可教之前解决,但苏格拉底得到的结论——德性即知识,甚至这一定义也适用于勇敢——不只是对任何后续问题的讨论的逻辑准备;仅其自身就足以使德性教育成为可能。如此,在对话的结尾,两个对话者已经互换了立场。认为德性不可教的苏格拉底,现在正在努力证明一切形式的德性都是知识。而普罗泰戈拉,这位解释说德性可以传授的大智术师,正在努力证明它当然不是知识——这种知识,如果它是真的,会使德性难以传授。 [92] 戏剧以苏格拉底对如此明显的矛盾深感惊讶而告终;但是,对柏拉图来说,这种惊讶显然是一切真正哲学的源泉, [93] 而读者掩卷之余,会认识到苏格拉底的信条——凡德性必追溯至关于真正价值的知识 [94] ——将成为一切教育的基石。

在《普罗泰戈拉》中,柏拉图坚持忠诚于他的苏格拉底原则,不做什么教条式的指示;相反,他赢得了我们对他的问题的同情,在苏格拉底的指引下,通过在我们的脑海中逐步积累知识,使他的问题成了我们自己的问题。[123]这篇对话本身足以使我们对问题产生兴趣。但是,从结论所达到的要点来看,当我们回顾柏拉图早期对话对特定德性的探究时,可以看到,柏拉图预设他的读者会抱着与他一样的决心和专一,与他一样不屈不挠,一本接一本地耗费心血于同一个问题,坚持不懈地开拓问题的深层新视角。在《普罗泰戈拉》的结尾,我们认识到,当我们攀登得越来越高时,就会越来越多地看到了周围景观的结构与规划,我们为之感到轻松了许多。在阅读关于孤立的德性的早期对话时,我们不得不猜测,而不是知道,所有这些孤立的探究八方辐辏,都在汇集到同一个核心结合点,尽管这些对话都处于同一水平之上。但在《普罗泰戈拉》的结尾,当我们登临绝顶,俯瞰之际,我们惊讶地发现,所有这些道路都通向我们正站立的顶峰,即这样一种认可:一切德性本质上是同一个东西,它们的本质都植根于我们关于真正价值的知识。我们之前为达到这一结论所付出的全部努力,由于它们都指向教育问题这一事实——这一事实现在终于得到了认可——而得以定型,并获得了意义。

教育(paideia)在智术师时代终于成了一个公认的问题。在生活和智识发展(二者总是相互影响)的压力之下,教育问题前移到公众兴趣的中心位置。一种“高级文化”连同其自身的代表(即智术师)——他们的职业就是“教授德性” [95] ——成长起来了。但是,现在很明显,尽管他们对教育方法和教学风格付出了艰苦的思考,尽管他们的高级文化中有各种令人眼花缭乱的科目,但他们之中没有一个真正懂得其职业所依据的假设是什么。苏格拉底不像普罗泰戈拉那样声称教导世人——教导世人是我们的资料不断强调的一个要点; [96] 但是,从一开始,我们所有人都深信(与他的所有学生一样),他才是那个时代所需要的真正教师:这种感受并不是由于一些教学方法的差异或者人格的神秘力量所造成的,而主要是由于以下事实:即通过将道德问题关涉于知识问题,苏格拉底第一次为教育给出了智术师没有看到的基本假设。他们曾经坚持精神文化的极端重要性;但他们不能只凭世俗的成功来证明这一主张的正当性。[124]那个时代的人们正在黑暗中摸索前进;他们迫切需要的是认可一个最高标准——这一最高标准对所有人都有同等的约束力,因为它表达了人内心深处的本性;而教育则可以根据这一标准来确定其最高使命:按照真正的德性的范型来陶铸人。智术师的所有技巧和知识都永远不可能导致德性——唯一能够的是苏格拉底坚持不懈地探究的深层“知识”。

正如早期对话的辩证运动只有到《普罗泰戈拉》才停止前进,当苏格拉底对德性的本质的质疑与教育问题相联系时,《普罗泰戈拉》本身也引发了新的问题;它确切地表达了这些问题,但没有回答这些问题,从而向前指向后续著作。苏格拉底相信德性不可教,他也没有承诺教导世人,但柏拉图暗示,这只不过是苏格拉底对这一使命的艰巨性的深层意识的一个反讽性画面。实际上,他远比智术师们更接近于问题的解决;所需要的只是他所看到的诸问题得到通盘考虑,而柏拉图暗示这是可以做到的。德性是否可教是迫切需要讨论的其中一个问题——因为苏格拉底的“德性即知识”的证明似乎已经将问题带至解决的边缘。 [97] 不过,现在需要的是研究苏格拉底称之为知识的东西的真正性质,因为它显然不是智术师和大众认为的那种知识。 [98] 我们在《美诺》中,一定程度上也在《高尔吉亚》中发现了这种研究,但《普罗泰戈拉》则包含了对它所提出的问题的未来讨论的几条其他线索。尤其是关于美好生活( )的问题。在《普罗泰戈拉》中,苏格拉底通过假定“好生活就是快乐”这一流行观点的真理性,从而提到了这个问题,但苏格拉底不是因为好生活本身,而是作为证明知识对正确行为的重要性的一种手段,提到好生活这个问题的。他向众人清楚地表明,就算承认快乐标准的正确性,他们也需要一种衡量术以便做出正确的抉择,从而选择较大的快乐,而不是较小的快乐:因此,即使在那种情况下,为了获致美好生活,知识也是不可或缺的。从而,苏格拉底暂时到达了论证的终点。但是,我们仍然禁不住要问,这种好生活与快乐的等同(他使智术师和一些现代学者毫无保留地接受了这一准则)是否真的是苏格拉底自己的观点。 [99] [125]生活的目的(

)的问题。在《普罗泰戈拉》中,苏格拉底通过假定“好生活就是快乐”这一流行观点的真理性,从而提到了这个问题,但苏格拉底不是因为好生活本身,而是作为证明知识对正确行为的重要性的一种手段,提到好生活这个问题的。他向众人清楚地表明,就算承认快乐标准的正确性,他们也需要一种衡量术以便做出正确的抉择,从而选择较大的快乐,而不是较小的快乐:因此,即使在那种情况下,为了获致美好生活,知识也是不可或缺的。从而,苏格拉底暂时到达了论证的终点。但是,我们仍然禁不住要问,这种好生活与快乐的等同(他使智术师和一些现代学者毫无保留地接受了这一准则)是否真的是苏格拉底自己的观点。 [99] [125]生活的目的( )问题一旦提出之后,就再也不可能湮没无闻。苏格拉底在《普罗泰戈拉》中漫不经心地提到这个问题,他一直在愚弄智术师,被愚弄的也许还有我们;对于这个严肃的问题,我们需要他严肃认真地跟我们说。这是他在《高尔吉亚》中做的事,《高尔吉亚》是《普罗泰戈拉》的姊妹篇,它以其严肃深沉构成了对其他漫不经心的欢乐之作的必要补充。

)问题一旦提出之后,就再也不可能湮没无闻。苏格拉底在《普罗泰戈拉》中漫不经心地提到这个问题,他一直在愚弄智术师,被愚弄的也许还有我们;对于这个严肃的问题,我们需要他严肃认真地跟我们说。这是他在《高尔吉亚》中做的事,《高尔吉亚》是《普罗泰戈拉》的姊妹篇,它以其严肃深沉构成了对其他漫不经心的欢乐之作的必要补充。

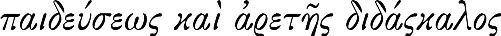

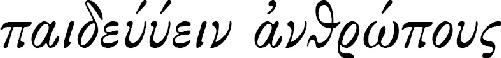

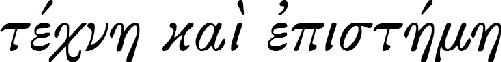

[1] 为了简便起见,我们沿用传统的译法,将“areté”和“epistémé”两个词译为“美德(virtue)”和“知识(knowledge)”——尽管这两个词都容易令人产生误解,因为它们带有古代希腊所没有的现代意味。毕竟,从本著的第一卷开始,关于希腊德性的本质问题,我们已经这样说了。一个缺乏足够的理性自主性的读者,每当他读到此处使用的“美德”一词,在阅读时不能自行添加希腊的含义,读到“知识”一词时不能将其现代科学的含义置于一旁,而选择希腊人称之为实践智慧(phronésis)的价值含义,那么,即使我们通篇使用希腊词语,而不是英文词语,也不会对他有太大帮助。译注:中译本仍将英文的“virtue”一词大多译为“德性”。

[2] 这里提出的看法——《普罗泰戈拉》预设了小苏格拉底对话的存在——将会在论证过程中得到证实。维拉莫维茨认为它是柏拉图最早的作品之一,阿尔尼姆(von Arnim)认为这是柏拉图的第一部作品。维拉莫维茨的理由是,最早的苏格拉底对话,包括《普罗泰戈拉》在内,是“非哲学的”对话(参见本卷此处 及以下)。阿尔尼姆试图证明《拉刻斯》预先设定了《普罗泰戈拉》的存在,所以才有了他的这个结论,参见其《柏拉图青年时期的对话和〈斐德若〉》(Platos Jugenddialogen und der Phaidros ),第24—35页。本人认为这两种观点都站不住脚。

[3] 《普罗泰戈拉》310a及以下。

[4] 《普罗泰戈拉》311a及以下。

[5] 《普罗泰戈拉》312a。

[6] 为某个职业而学习叫作 ;跟随普罗泰戈拉学习

;跟随普罗泰戈拉学习 [卓越]叫作

[卓越]叫作 [为文化]。

[为文化]。

[8] 《普罗泰戈拉》313a。对灵魂及其危险的强调确实是苏格拉底的,参见314a1—2,314b1。

[10] 《普罗泰戈拉》313a—314b。

[11] 《普罗泰戈拉》313d—e中提到灵魂需要一个医生;313c6中把知识叫作“灵魂的食物”;《高尔吉亚》系统地讨论了灵魂可以像身体一样被医生治疗的问题( ),参见本卷此处 。

),参见本卷此处 。

[12] 《普罗泰戈拉》313d2,313d8,313e3,314b3。

[13] 《普罗泰戈拉》314c及以下。

[14] 《普罗泰戈拉》314e—315b。

[15] 《普罗泰戈拉》315c。

[16] 《普罗泰戈拉》315d。

[17] 《普罗泰戈拉》319a。

[18] 《普罗泰戈拉》319a, 是教师做出的要教给学生某种东西的“承诺”,其动词形式是

是教师做出的要教给学生某种东西的“承诺”,其动词形式是 和

和 ,与“声称,宣称(anounce)”同样的含义。在拉丁文中,

,与“声称,宣称(anounce)”同样的含义。在拉丁文中, 变为profiteri,由此就有了对从事教学的智术师的职业描述:professores是在罗马帝国期间开始出现的。译注:这个词后来就演变为英文中的professor。

变为profiteri,由此就有了对从事教学的智术师的职业描述:professores是在罗马帝国期间开始出现的。译注:这个词后来就演变为英文中的professor。

[19] 《普罗泰戈拉》316d。

[20] 《普罗泰戈拉》316d—e。

[21] 《普罗泰戈拉》316d。

[22] 《普罗泰戈拉》317b: [我承认自己是智术师并教育世人],参见317b6和317c1中的“

[我承认自己是智术师并教育世人],参见317b6和317c1中的“ [承认]”一词。

[承认]”一词。

[23] 《普罗泰戈拉》317c—d。

[24] 《普罗泰戈拉》318a。

[25] 《普罗泰戈拉》312e。

[26] 《普罗泰戈拉》318c。

[27] 《普罗泰戈拉》318e。这是对像希庇阿斯这样的智术师——“自由艺术”的教师——的一种间接打击;他说,他们“败坏了青年( )”。

)”。

[28] 《普罗泰戈拉》318e5—319a2。

[29] 《普罗泰戈拉》319a。

[30] 《普罗泰戈拉》319b—c。

[31] 《普罗泰戈拉》319d。

[32] 《普罗泰戈拉》319e。

[33] 《普罗泰戈拉》320a。

[34] 《普罗泰戈拉》320b。

[38] 对教育力量的不信任早在荷马那里就出现了,参见本书第一卷,此处 及以下。

[39] 在《普罗泰戈拉》317c中,苏格拉底将可以通过智识文化进行教授的事物描述为 [技术性的东西],参见《高尔吉亚》455b,《拉刻斯》185b。这种类型的知识和文化的显著特征是教师和考试的存在,参见《高尔吉亚》313e及以下。

[技术性的东西],参见《高尔吉亚》455b,《拉刻斯》185b。这种类型的知识和文化的显著特征是教师和考试的存在,参见《高尔吉亚》313e及以下。

[40] 这是苏格拉底主要反对的,他在普罗泰戈拉演说前后都明确了这一点,参见《普罗泰戈拉》319b2和328e。

[42] 《普罗泰戈拉》328d—e。

[43] 《普罗泰戈拉》329b。

[44] 《普罗泰戈拉》329c,322b—323a。

[46] 《普罗泰戈拉》329c6。

[47] 请注意这一点,这是《普罗泰戈拉》与小苏格拉底对话之关系的一个独特符号:《普罗泰戈拉》回到小苏格拉底对话,重新继续这些要点,并对其进一步推进。

[48] 《普罗泰戈拉》329d。

[49] 《普罗泰戈拉》329c6。

[50] 例如,接下来的一段,349d及以下,明显让人联想到柏拉图《拉刻斯》定义勇敢的尝试。如果《拉刻斯》中的讨论没有在每个细节上都以一种学究式的坚持得到精确重复,那么就不能证明《拉刻斯》处于辩证法研究的后一个阶段,从而晚于《普罗泰戈拉》。

[51] 《普罗泰戈拉》330c及以下,332a及以下,333d及以下。

[52] 《普罗泰戈拉》331b8,332a1,350c—351b。

[54] 《普罗泰戈拉》335b—c。

[55] 《普罗泰戈拉》338e。普罗泰戈拉说,关于诗歌的知识( )是“文化(教育)最大的部分”。

)是“文化(教育)最大的部分”。

[56] 普罗泰戈拉选择这首诗是因为它涉及的是德性的本质,尽管它与苏格拉底关于部分与整体的关系问题毫不相干。在此,柏拉图在智术师的教育和希腊早期诗歌的教育功能之间建立了一种直接的关联,希腊早期诗歌关系到对德性、因而也关系到对教育的严肃反思。对于德性和教育问题的深层思考,西蒙尼德斯是一位特别适合的诗人。

[57] 《普罗泰戈拉》345e。苏格拉底从诗句中演绎出来的解释历史地说是错误的;苏格拉底得出这种解释,与其说是遵循西蒙尼德斯诗句的意义,不如说是对它们进行逻辑演绎。即使在诗歌阐释中,苏格拉底也试图找到如其所见的绝对真理。

[58] 《普罗泰戈拉》349d及以下。为了让普罗泰戈拉参与进一步的讨论,苏格拉底被迫诉诸普罗泰戈拉作为一个杰出的教育实践者的荣誉。

[59] 《普罗泰戈拉》350c及以下。

[60] 《普罗泰戈拉》351b及以下。

[61] 《普罗泰戈拉》351d。

[62] 《普罗泰戈拉》352b。

[63] 《普罗泰戈拉》352c3—7。

[64] 《普罗泰戈拉》352d。普罗泰戈拉实际上说的是,“如果有那么一个人,他居然不说智慧和知识是最伟大的人类力量,那么对我来说就是耻辱( )”。尽管如此,我们仍然相当清楚地感觉到,与其说这是由于他自己的深层信念促使他同意苏格拉底的主张,不如说这是由于他害怕耻辱而认同了苏格拉底的主张,作为教育的代表人物的他,如果怀疑知识的力量,就会招致这种耻辱。苏格拉底看穿了他,并利用这一点使他自相矛盾。苏格拉底数次利用对手害怕冒犯社会的心理,使他承认矛盾,参见《普罗泰戈拉》331a9,333c;《高尔吉亚》461b,尤其是《高尔吉亚》482d及以下,其中卡利克勒斯批评并揭露了苏格拉底的“把戏”。

)”。尽管如此,我们仍然相当清楚地感觉到,与其说这是由于他自己的深层信念促使他同意苏格拉底的主张,不如说这是由于他害怕耻辱而认同了苏格拉底的主张,作为教育的代表人物的他,如果怀疑知识的力量,就会招致这种耻辱。苏格拉底看穿了他,并利用这一点使他自相矛盾。苏格拉底数次利用对手害怕冒犯社会的心理,使他承认矛盾,参见《普罗泰戈拉》331a9,333c;《高尔吉亚》461b,尤其是《高尔吉亚》482d及以下,其中卡利克勒斯批评并揭露了苏格拉底的“把戏”。

[65] 《普罗泰戈拉》352d—e。

[66] 《普罗泰戈拉》353a。

[67] 《普罗泰戈拉》353a。

[68] 柏拉图为什么让苏格拉底与“大多数人”争论而不是与普罗泰戈拉争论的原因是清楚的。对普罗泰戈拉来说,以大多数人的名义承认一些东西要比以自己的名义承认一些东西容易,参见此处注释[64] 。

[69] 《普罗泰戈拉》353c及以下。

[70] 《普罗泰戈拉》353d—e,354b。

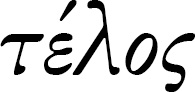

[71] 这是“目的( )”这一基本概念在柏拉图这里的第一次出现,参见《普罗泰戈拉》354b7,354d2,354d8和354b6中相似的动词

)”这一基本概念在柏拉图这里的第一次出现,参见《普罗泰戈拉》354b7,354d2,354d8和354b6中相似的动词 (

( )[(以快乐)结束],以及355a5中的

)[(以快乐)结束],以及355a5中的 [结束、终点]。在355a1中,“好的东西(

[结束、终点]。在355a1中,“好的东西( )”与“

)”与“ ”是同义词。在《高尔吉亚》499e中,同一个观念是由“为何之故(the reason why,即

”是同义词。在《高尔吉亚》499e中,同一个观念是由“为何之故(the reason why,即 )”来表达的,它在此处是“好的东西”的同义词。

)”来表达的,它在此处是“好的东西”的同义词。

[72] 《普罗泰戈拉》356a。

[73] 《普罗泰戈拉》356b。

[74] 《普罗泰戈拉》356c—e。

[75] 《普罗泰戈拉》356e—357a。

[76] 《普罗泰戈拉》357a—b。

[77] 《普罗泰戈拉》357b。这里得到多次强调的衡量和衡量术的概念(3567d8,356e4,357a1,357b2和357b4)对柏拉图的知识和教育观念极端重要。它在这里仅仅作为一种值得拥有的理想首次出现,而且与对最高的善的观念相联系,但对苏格拉底来说,它现在还不是一种现实。不过,在柏拉图的后期著作中,它的全部力量和意义得到了充分的揭示。

[78] 《普罗泰戈拉》357c—d。

[79] 《普罗泰戈拉》358a。

[80] 沉默即被理解为同意(Qui tacet,consentire uidetur)。

[81] 《普罗泰戈拉》358b6。

[82] 《普罗泰戈拉》358d。

[84] 《普罗泰戈拉》349d。

[85] 《普罗泰戈拉》349e。

[86] 《普罗泰戈拉》358d6。

[87] 《普罗泰戈拉》358e。

[88] 《普罗泰戈拉》359d。

[89] 《普罗泰戈拉》360b—c。

[90] 《普罗泰戈拉》360d5。

[91] 《普罗泰戈拉》360e6。

[92] 《普罗泰戈拉》361a;参见本卷此处 及以下;本书第一卷,此处 。

[93] 参见《泰阿泰德》155a。

[94] 《普罗泰戈拉》361b2;参见358c5z,其中,苏格拉底将“无知”界定为对真正价值的误解( )。

)。

[95] 这是柏拉图对智术师的定义(参见《普罗泰戈拉》349a: )。智术师承担“教导世人(

)。智术师承担“教导世人( )”的任务(《申辩》19e,《普罗泰戈拉》317b),“教导世人”在《申辩》20b中被当作“拥有关于人和政治德性的知识”的同义语。

)”的任务(《申辩》19e,《普罗泰戈拉》317b),“教导世人”在《申辩》20b中被当作“拥有关于人和政治德性的知识”的同义语。

[96] 《申辩》19e—20c;色诺芬,《回忆苏格拉底》1.2.2。

[97] 《普罗泰戈拉》361c。关于这个问题是如何作用于苏格拉底的同时代人的,我们不仅可以从一个同时代的智术师的著作中看到(参见《对言》[Dialexeis ],第六章;《前苏格拉底残篇》(第尔斯本)II5 ,第405页及以下),而且还可以从诸如欧里庇得斯的《乞援人》(第911—917行)中看到——正如我们可以教一个孩子听和说他所不知道的东西一样,我们可以把勇敢教给人;欧里庇得斯接着宣布一切都有赖于正确的教育。

[98] 在《普罗泰戈拉》的结尾(357b),苏格拉底推迟了关于这种类型的技艺和知识( )的精确讨论,这种类型的技艺和知识就是衡量术。

)的精确讨论,这种类型的技艺和知识就是衡量术。