第四章 赫西俄德:农夫的生活

[57]希腊人称波奥提亚(Boeotia)的赫西俄德为荷马之后最伟大的诗人,他描绘了一个与荷马的贵族世界截然不同的世界。他的《劳作与时日》(它晚于他的另一部著作《神谱》,比后者更是希腊土壤原汁原味的产物)生动地记录了约公元前八世纪末希腊大陆的农夫生活,荷马对早期伊奥尼亚普通人的生活只是偶然提及,赫西俄德的诗作是不可或缺的补充。不过,在对希腊文化发展的研究中,《劳作与时日》也是一部具有特殊意义的作品。荷马的诗歌说出了一个基本的事实:即一切文化都起源于一种贵族理想的创造,此种贵族理想是通过对适合于一个贵族或英雄的品质的精心培育来造就的。赫西俄德则为我们道出了文明的第二个基础:劳作。当后来的希腊人给赫西俄德的教谕诗以《劳作与时日》之名时,他们显然认识到了这一点。英雄主义和具有永恒价值的德性,不仅仅从武士与其敌人的殊死决斗中发展而来,而且还从劳动者对抗各种自然力和坚硬土地的持久而无声的战斗中发展而来。希腊作为文明的摇篮,把劳作高列于诸美德之中,不是无足轻重的。我们决不能被荷马式贵族无忧无虑的生活所蒙骗,以至于忘记了希腊的土地永远需要其人民艰苦而持久的耕作。通过将希腊与其他富裕民族的比较,希罗多德证实了这一点。他笔下的一个人物说道:“希腊的国土天生贫瘠,但由于智慧和严格的法律,希腊人自己却得到了勇气;而希腊便利用这种勇气,驱除了贫困和暴政。” [1] 希腊是一个山地国家,山脉将国土割裂成许多狭长的峡谷和偏远的区域。它几乎没有任何像北欧那种广阔的易于耕作的平原;希腊的居民战天斗地,土地的全部产出仅够维持生存。他们一直相信,畜牧和农耕是最真实、最重要的劳动方式,而[58]航海只是在后来的沿海地区才成为最重要的劳动。 [2] 在早期,希腊主要是农业国家。

不过,赫西俄德不仅仅是一个希腊的农事诗人。在他的作品中,我们还可以看到一种贵族文化及其智力酵素(即荷马史诗),是如何影响希腊社会下层阶级的。希腊文化不只是上层社会将自己的行为举止和道德风尚强加于社会的其他阶层而已;每一个阶层都为希腊文化做出了自己的贡献。即使是粗鄙迟钝的农夫,也因与贵族阶层高雅文化的接触而受到了深刻的影响。在那个时代,引用荷马诗歌的吟唱诗人是上层生活的信使。在《神谱》的著名序曲中,赫西俄德说明了他是如何成为一个诗人的:当赫西俄德在神圣的赫利孔山下放牧羊群时,缪斯女神教给他一支光荣的歌,而且给了他吟唱诗人的奇妙树枝。 [3] 不过,阿斯克拉(Ascra)的吟唱诗人带给乡下听众的不只是荷马诗歌的激情与火焰。他的思想和情感深深植根于原始农耕生活的肥沃土壤;广阔的经历使他超越于一个单纯的荷马式诗人的角色,也使他因其自身之故而成为一个诗人,缪斯女神让他从农夫的劳作和生活理想中创造出永恒的诗篇,并将它们置于希腊的全部精神遗产之中。

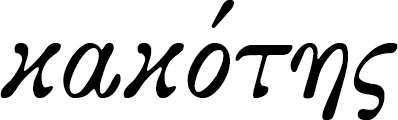

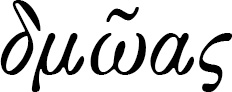

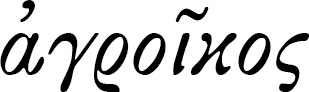

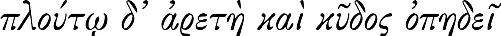

赫西俄德为我们展示了希腊陆地平原生活的一幅清晰画面。尽管一个民族的这部分生活与另一部分如此不同,以至于我们不能根据诗人对波奥提亚生活的叙述而任意普遍化。不过,一般而言,在很大程度上,这是典型的希腊生活。权力掌握在土地贵族手中,文化也由土地贵族传承。但是,农夫们有他们自己的生活,一种具有相当的智力和法律独立性的生活。他们是自由的农夫和牧人,依靠自己的劳动所得而生存:在此,我们没有听说农奴的身份处境; [4] 没有任何迹象表明,农夫们是大迁徙期间(像拉科尼亚的奴隶那样)从一个被征服的种族转化而来的。他们每天聚集在市场或者 [闲谈和打听消息的聚集场所],讨论公共和私人事务。 [5] 他们自由自在地批评同伴甚至是贵族的行为。“人言”,即

[闲谈和打听消息的聚集场所],讨论公共和私人事务。 [5] 他们自由自在地批评同伴甚至是贵族的行为。“人言”,即 [蜚短流长],[59]深刻地影响着普通人的名誉和成败:因为他只有成为人群的一部分才能赢得地位和尊敬。 [6]

[蜚短流长],[59]深刻地影响着普通人的名誉和成败:因为他只有成为人群的一部分才能赢得地位和尊敬。 [6]

赫西俄德写作《劳作与时日》的外在机缘,是他与他那个懒惰、贪婪、好争的弟弟佩尔塞斯(Perses)之间的诉讼。佩尔塞斯挥霍了他自己的那部分遗产;之后,通过贿赂法官,他打赢了分享赫西俄德那部分遗产的官司,现在来向他哥哥提出新的要求。 [7] 诉讼其实是一场势力和权利之间的较量;但是赫西俄德没有提到这一点,似乎这只不过是一个特例。他表达了绝大多数农夫们的普遍心情。即使如此,他还是直言不讳地批评了受贿的贵族及其对权力的恶劣滥用。 [8] 这显然是一种与荷马史诗中由家长制贵族主导的生活不同的生活。在赫西俄德之前,确实存在着这种贵族专制和群众的不满:不过,赫西俄德相信,荷马的英雄们生活在一个完全不同的世代——一个比“黑铁时代”好得多的世代,赫西俄德在《劳作与时日》中把黑铁时代描绘得暗淡无光。 [9] 没有任何别的东西像赫西俄德对人类五个时代的叙述那样,表达出了劳动人民的彻底悲观,从克洛诺斯(Kronos)统治的黄金时代开端,逐渐堕落为现在的黑暗时代,正义、道德和幸福都降到了最低点:

羞耻[Aidos]和敬畏[Nemesis]两女神以白色长袍裹着绰约多姿的身形,离开道路广阔的大地去往奥林匹斯山,抛弃人类加入永生神灵的行列。人类陷入深重的悲哀之中,面对罪恶无处求助。 [10]

那种荷马式贵族统治的幸福世界所创造的纯粹文化理想,是不可能由这样一种严酷的田野生活创造出来的。因此,搞清楚普通百姓在将贵族理想发展成为一种覆盖全民族的文化类型方面做出了什么贡献,是非常重要的。对这个问题的回答的关键在于这样一个事实,即那时的农村尚未为城市所征服。古老的封建文明主要植根于土地。农村生活还不是智力未开的同义词;它还没有被按照城市生活的标准来衡量。“农夫”一词还没有“未受教化”(uncultured)的含义。 [11] 那时,即使是城市(尤其是那些希腊大陆的城市)大多还是一些乡村市镇,而且大部分保持不变。[60]土生土长的道德、思想和信仰稳步成长,就像大地出产的谷物百草真正是土地的产物那样。 [12] 城市的压路机还没有将乡村民谣中所有不同寻常的或者富有个性的东西压成扁平。

在乡村,土地贵族是高级精神生活的领导者,这是自然而然的。正如《伊利亚特》和《奥德赛》所显示的那样,荷马史诗首先是由那些流浪的吟游诗人在贵族庄园中歌唱的。不过,赫西俄德本人,在他成为一个职业的吟唱诗人之前,是一个在农村生活环境中劳作成长的农夫。他为之写作的公众首先且主要的是农夫,尽管如此,他仍然认为他们会理解他所使用的荷马风格的语言。农夫学习荷马史诗时所开启的精神进程在赫西俄德本人的诗歌结构中得到了最佳显示,因为这些诗歌反映了赫西俄德自己朝着文化的进步。所有他不假思索地处理的题材都进入了已经固定的荷马诗歌范式,词组、短语、诗句,甚至是整段诗行,都借自荷马。赫西俄德使用的理想化的史诗修饰词来自荷马。这种借用在新诗的风格和内容之间产生了一种鲜明的对比。尽管如此,对于植根于土地的平实农夫们来说,在他们能够将自己一知半解的思想和灵感带给那种深思熟虑的明晰和道德信念之前(只有这种深思熟虑的明晰和道德信念才能让他们找到一种满意的表达),先适应一个高等社会的陌生措辞和理想,是必需的。当赫西俄德时代的农夫逐渐熟悉荷马的史诗时,他们获得了一个表达方式的大宝库。但这还不是全部。他们同时也发现,荷马(尽管他那英雄主义的、激情飞扬的语调与他们自己的朴素生活是如此不同)尖锐而清晰地表达了人类生活的最大问题(这告诉他们如何从日常生存的狭隘斗争上升到一种高级而纯粹的精神境界)。 [13]

赫西俄德的诗歌也相当清晰地告诉我们,除了荷马,还有其他什么精神遗产在波奥提亚的农夫们中间世代相传。《神谱》中传奇材料的丰富宝库包含着许多我们从荷马那里就熟知的故事,同时也包含了许多其他地方没有的古代传统。[61]当然,我们并非总是能够将已经揉进诗歌的神话故事从那些口耳相传的材料中区分出来。在《神谱》中,赫西俄德最清晰地显示了他作为一个创造性思想者的能力。《劳作与时日》更接近于农夫的真实生活;不过,即使在《劳作与时日》中,为了确保让听众开心,赫西俄德会突然打断自己的思路而讲述一个长长的神话故事。 [14] 平民百姓与贵族一样对神话故事兴趣盎然:神话将他们唤醒,并将他们带入长久的思考和故事之中;神话概括了他们全部的生活哲学。但是,赫西俄德对神话的本能选择,反映了农夫的独特见解。显然,赫西俄德更青睐那些表达农夫对生活的真谛产生悲观看法的神话故事,或者那些描写使他烦恼的社会难题的起因的神话故事。比如普罗米修斯的神话,赫西俄德在其中找到了解决人类生活之艰难和困苦的方法;比如他对世界的五个时代的描绘,解释了农夫的实际生存与荷马世界的辉煌生活之间的巨大差异,反映了人们对一个更加美好的世界的恒久怀恋;比如潘多拉神话,它表达了令人讨厌的朴素信念(这是荷马世界中的骑士所没有的),即女人是万恶之源。 [15] 我们可以大致不差地断定,赫西俄德肯定不是第一个在乡野村夫中间传播这些故事的人,尽管毫无疑问,他是第一个将其牢固地置于鸿篇巨制的广阔的社会和哲学框架之中的人。举个例子,赫西俄德讲述普罗米修斯神话和潘多拉神话的方式,就预设了他的听众对这些故事早已耳熟能详。 [16] 对这些神话故事的宗教意义和社会意义的普遍兴趣,在赫西俄德那里,完全压倒了对英雄传奇的热爱,而后者是荷马所青睐的。一个神话就是对一种生活的根本态度的表达。基于此,每一个社会阶层都有自己的神话故事。

除了这些神话故事,一般的民间艺术也是古代实践智慧的宝藏,它是由远古时代无数籍籍无名的劳动者贮存起来的。这种实践智慧部分是由农业和其他职业的知识组成,部分是由道德准则和社会规则组成,它们全部被压缩成了简短扼要的格言警句,扎根于人们的记忆深处。赫西俄德的《劳作与时日》包含了诸如此类的丰富传统;尽管研究赫西俄德的性格特征和生平历史及其思想发展的学者们,对诗歌第一部分的深刻哲学思考抱有更浓厚的兴趣,但是,一些最佳的篇章却见于简洁紧凑的格言警句,[62]其中许多是以原始的形式传承下来的。《劳作与时日》的第二部分囊括了农夫生活的全部传统——关于娶妻生子成家立业的古训,关于一年四季田野劳作的告诫,以及关于时令节气之变化的指导,连带着四季服饰更换和海上航行的建议。这一切都是以简明扼要的道德诫命或禁令作为开端和结尾。谈到赫西俄德的诗歌成就,我们已经略有提及:此处的任务只是分析农夫们的文化,赫西俄德的诗歌是为农夫们写的。但是,诗歌的第二部分显示,这种文化是如此平淡无味,以至于我们根本没有作分析的必要。它的内容、形式、结构都清楚地表明,它们均为普通民谣的组成部分。这与贵族阶层的文化形成完全的对比。在思考教育和为人处世方面,赫西俄德笔下的农夫完全不敢想象一种贵族理想的完整人格:身心和谐,在战斗和言说、歌唱和行动中坚定不移。 [17] 相反,它赞赏古老的道德规范,它的力量在于农夫如土地般稳固的伦理,以及坚韧不懈的日常劳作。这种道德规范更接近土地,尽管它缺乏一种高级的理想。

正是赫西俄德将正义的理想作为一切要素的焦点引入进来,且使这些要素都集结于正义的理想成为可能。从对抗其兄弟的权力扩张和法官的腐败中,从对自身权利的保护中,诞生了赫西俄德对正义的热切信仰,这一信仰激发了他最富个性的诗篇《劳作与时日》。这部作品的重大创新在于作者以第一人称说话。赫西俄德抛弃了传统史诗的客观陈述,亲自走到前台宣扬对正义的祝福,对非正义的诅咒。刚一开始,他就通过诉说自己与弟弟的争端,为这种风格创新提供了一个契机。他直接对佩尔塞斯讲话,把警告送给他弟弟。 [18] 赫西俄德用种种方法,竭力使佩尔塞斯相信,即使世间的法官摒弃了公正,天庭的宙斯也会保留正义,非法获得的谷物不会生根发芽。之后,赫西俄德转向法官,转向那些贵族老爷, [19] [63]向他们讲述了鹞鹰和夜莺的故事,或者以其他方式与他们辩论。为了让读者真实感受这场诉讼,他如此生动地再现了判决前的那一刻,以至于很容易让读者产生这样的错觉,即他确实是在做现场实录,而《劳作》(Erga )无非是一首特定情境下的即兴之作。许多现代编校者错误地认定这就是实际情况:而他们的这种认定似乎合乎赫西俄德从未谈论其诉讼结果这一事实。如果这场诉讼确实做出了判决,他就肯定不会让他的听众模棱两可了吗?为了在诗歌内部发现诉讼实际结果的证据,追溯赫西俄德在自身立场上的一些重要变化,研究者们已经做了许多尝试。在相信他们已经发现了这样一些变化的基础上,学者们分析作品并将其划分为按时间先后顺序排列的“对佩尔塞斯的劝告”系列。 [20] 实际上,他们是将拉赫曼(Lachmann)的叙事诗理论——荷马的史诗就是按照这种叙事诗理论创作的——转移到了对赫西俄德的教谕诗的批评上。不过,要将这种信念运用到《劳作与时日》的那些长篇段落之中是很困难的——这些长篇段落纯属教谕性质,与真正的诉讼毫不相干,但仍然是在对佩尔塞斯说话;例如,海员和农夫的劳作日程表,以及随之而来的两组道德箴言。 [21] 诗歌第一部分中关于正义和非正义的一般宗教和道德原则是如何影响一场真实的财产诉讼的呢?这场诉讼在赫西俄德的生活中显然是一个重要事件;但赫西俄德以具体事实开场无非是为了赋予其教谕某种艺术形态,为了让它看起来是如此真实和迫在眉睫。没有这些,他自己的现身说法及其第一部分的戏剧效果就没有可能了。 [22] 这当然是一个几乎必不可免的艺术手段,因为在赫西俄德为正义而做的斗争中,他已经感受深刻,有了切肤之痛。不过,他并没有描述诉讼的结果,因为对于他要教导的教义(它激发诗歌的灵感)而言,实际诉讼结果并不重要。 [23]

正如荷马将英雄们的争斗和苦痛编织进在天上和地上共同上演的一幕戏剧,赫西俄德也将这些小争讼戏剧化为天上和人间以正义为赌注的一场战斗,因而将一件无足轻重之事上升到了史诗的永恒和尊严的高度。他不可能如荷马所做的那样,向他的听众显示诸神的全部商议和行动;因为没有一个有死的凡人能知晓宙斯本人的意志。[64]他只能祈祷宙斯捍卫自己的权利。因此,《劳作与时日》以一首颂诗和一个祈祷开端。诗人诉诸宙斯,因为宙斯能轻易地贬抑高傲者、抬高卑微者,能使法官的裁决由曲变直。 [24] 同时,赫西俄德自己也积极参与地上的事务——他会把真理告诉他那个做错事情的弟弟,并引导他远离那条不义与争斗的毁灭之路。他说,厄里斯(Eris)其实是一位不和女神,对她,“人类不得已而崇拜这种粗粝的不和女神”。不过,除了这种坏的不和女神,还有一位好的不和女神,她不是激励人类争斗,而是激励人类竞争。 [25] 宙斯将她安置于大地之根。 [26] 她刺激怠惰者劳作,因为一个人看到别人因勤劳而致富,他会因羡慕而变得热爱工作,邻居间相互攀比,争先致富。然后,赫西俄德警告佩尔塞斯注意那位乐于伤害的不和女神。只有富人才有资格把时间花费于徒劳的争斗,一个人如果还没有把一年的粮食、大地出产的物品和谷物及时收储家中,是没有时间关注法庭诉讼的:只有谷物满仓不用为生计担忧的人才能在法庭上花费时间,挑起诉讼,以谋取他人财物。赫西俄德劝他弟弟不要重蹈覆辙,放弃诉讼,与他握手言和:因为他们已经分割过遗产,而佩尔塞斯通过贿赂法官拿走了较大的一份。“这些傻瓜,他们不知道一半比全部多多少,也不知道以最便宜的植物草芙蓉和长春花为生有什么幸福。” [27] 诗人以这种方式不断拓宽他对弟弟的忠告,从具体事实到一般真理。即使就这一开场白而言,我们也可以看到,赫西俄德是如何将其诗歌的第一部分与第二部分连接起来的,连接的纽带就是整部作品的主旋律。 [28] 好的不和女神,因其在工作中和平竞争,是世上化解嫉妒和争吵之压迫的唯一力量。对人类来说,劳作是必然的艰辛,它无可避免。一个人,即使他的劳动只为他提供了少量生存之需,他得到的赐福也比那些贪得他人财物的不义之徒要多。

赫西俄德将其人生哲学建立在永恒的宇宙法则之上,建立在他本人用宗教语言和神话背景阐明的法则之上。 [29] [65]甚至在荷马那里,我们就已经可以看到,用一种普遍的哲学来阐释不同神话的尝试。然而,却是赫西俄德,在其另一部伟大作品《神谱》(或《诸神的世系》)中,首次大胆尝试将所有的神话故事排列成一个哲学的系统。他当然不能以英雄传奇为资料进行宇宙论的和神学的思辨,但他可以且自如地运用了诸神的传奇故事。要为每一个事件寻找一个适当的原因,这是一种觉醒了的强烈冲动,这种冲动促使赫西俄德为所有天上地下的居民建构了一个匠心独具的谱系之树。在他关于卡俄斯(Chaos)(混沌,撕开茫茫虚空)、关于大地(Earth)和天空(Heaven)(世界万物的根基和顶部,为混沌所分开)、关于厄洛斯(Eros)(创造生命的宇宙力量)的神话描述中,我们不难看到一种理性宇宙论的三个本质要素。天地是任何一种诸如此类的宇宙叙述不可或缺的要素,而同时也出现在北欧神话中的卡俄斯显然是印欧语系种族的本土观念。 [30] 不过,赫西俄德的厄洛斯却是属于他自己的一个哲学观念:一个对后来的哲学思考发生了深刻的刺激作用的新观念。 [31] 在与提坦巨神的战斗中,在诸神朝代更替的历史中,赫西俄德像一个创造性的神学家那样写作,他提升了一种关于世界发展的简单易懂的解释,在他的解释中,道德力量让位于大地的自然力。也就是说,他不满足于对人类膜拜和献祭的各种不同神祇之间相互关系的描述,也不满足于运用当时宗教的传统资料。他更愿意在最广泛的意义上,把宗教事实——各种崇拜、神话故事和心理体验的事实——经过理性和想象的共同作用,焊接为一个关于世界起源和人类生活之肇始的历史整体。因此,他将每一种积极生动的力量描绘成一种神的权能——对于早期人类思想史而言,这是一种适宜的态度。正如我们在赫西俄德为之发明的原创性极强的诗歌形式中所读到的那样,他的哲学仍然是一个关于神话故事和活生生的神祇的体系。但是,赫西俄德的神话体系是一个由理性所构造和控制的体系:因为它包含的神祇要比荷马和祭仪崇拜所知道的要多得多;它不局限于宗教传统的简单目录和家族谱系,而是包含了一种对旧神祇的创造性新阐释,[66]并且自由地引入了新的化身(personifications)以满足抽象思维的新要求。 [32]

在《劳作与时日》中,赫西俄德用神话故事来解释人类生活中劳苦和烦恼的无可避免,以及世界上存在邪恶的必然性,因此,我们的评论必须足以描述这些神话故事的背景。由此,我们能够看到——正如我们在关于好的和不好的纷争与不和女神(Erides) [33] 的介绍性描述中所看到的——《神谱》与《劳作与时日》,尽管主题不同,但它们在诗人的头脑中是不能分离的。赫西俄德的神学渗透进了《劳作与时日》中的道德体系,而他的道德信念也染上了《神谱》的神学色彩。两部作品反映了同一个人一以贯之的世界图景。《神谱》充满了因果关系观念;赫西俄德将同一种观念运用在《劳作与时日》的普罗米修斯神话中,以解决劳作的实践问题、道德问题和社会问题。劳作和痛苦肯定是在某个时候来到这个世界的,但它们不可能是神最初完美计划的一部分。赫西俄德以一个道德家的身份说,它们是普罗米修斯盗取天火的灾难性行为带来的。 [34] 为了惩罚这种行为,宙斯创造了第一个女人,诡计多端的潘多拉,这位所有女人的母亲;从潘多拉的盒子里跑出来疾病和衰老的恶魔,还有已栖居人间的一万种不幸,遍布大地和海洋。 [35]

把这个神话故事安排在这样一种核心位置,并且赋予新的哲学阐释,是赫西俄德的大胆一笔。潘多拉神话在《劳作与时日》的总体方案中的运用,相当于神话故事在一个荷马式演说中的运用——在荷马式演说中,神话故事作为一个典范(即一个来自传统的起鼓励或警告作用的榜样)而存在。 [36] 学者们没有认识到《劳作与时日》中的这两个伟大神话“插曲”或“离题”的真正原因是什么,尽管如果我们能够同时理解诗歌的风格和内容的话,它实际上非常重要。《劳作与时日》是一首长篇教谕诗,是一种劝告式表达:就像提尔泰奥斯(Tyrtaeus)和梭伦的哀歌一样,无论诗歌的风格还是语调,都直接来源于荷马史诗的说话方式。 [37] 在这样一种说话方式中,神话事例是十分恰当的。神话也像一个有机体一样,经历着不断的变形和更新。诗人完成了这种变形,但诗人不是简单地凭自己的奇思怪想完成这种变形;因为正是诗人为他的时代创造了一种新的生活方式,所以诗人要重新诠释神话,[67]使之与他关于此种生活方式的知识相一致。只有经由其核心观念的不断变形,神话才能拥有持久的活力;不过,新创造的观念必须整合进神话自身的永久体系中。这也能解释荷马史诗中的神话和诗人的关系。不过,这一点在赫西俄德这里更加清楚:在他的诗作中,我们能更清晰地发现他自身的人格和信念的影响。因为在《神谱》与《劳作与时日》中,诗人毫无伪装地现身,明显地熔铸其素材,把神话作为自己的智慧和意志的工具来使用。

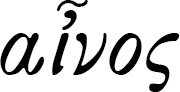

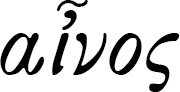

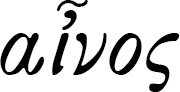

赫西俄德对神话的劝告性运用,在《劳作与时日》第二部分的两个神话的讲述方式中,显得尤为明显。在讲述了普罗米修斯的神话之后,他马上描述了世界的五个时代,用一个简短的对句(虽然几乎完全缺乏时髦风格,但具有深刻的独特含义)表示出其中的转换,“如果你愿意”,他说,“我会简短地再说一个故事,你必须把它牢记在心!” [38] 从而,在由第一个故事转向第二个故事时,赫西俄德再次对佩尔塞斯说话,以提醒听众,这两个神话故事虽然表面相距遥远,但具有同样的教谕意图。黄金时代的历史和人类在后来四个世代的堕落旨在表明,人类原初比现在生活得要好,他们像神灵那样生活,没有内心的悲伤,没有劳苦和忧愁。它用作对普罗米修斯神话的一个解释。赫西俄德忽略了这两个神话不能同时为真的事实,这表明了他只是把它们看作同一种思想的两种不同反映。赫西俄德指出,不再敬畏神灵、战争和暴力,是人类不断更加不幸、不断愈发自大和愚蠢的原因。在第五个世代,即黑铁时代(作者抱怨他自己不得不生活在这个世代),也许只有孤独地生存才是正确的选择。在这样一个世代,只有那些作恶者才能维持自己的生存。然后,赫西俄德讲述了第三个故事:鹞鹰和夜莺的故事。这是直接对法官们,对那些强暴的贵族们说的。鹞鹰用利爪生擒了一只夜莺,当夜莺因鹰爪的刺戮而痛苦地呻吟时,鹞鹰回答夜莺的可怜哀求说:“不幸的人啊,你干嘛呻吟呢?你现在落入了比你强得多的人之手,你得去我带你去的任何地方,尽管你是一个歌手。只要我高兴,可以以你为餐,也可以放你远走高飞。” [39] [68]赫西俄德将这种动物故事叫作“ainos”,即一个寓言故事。 [40] 这种寓言故事在平民百姓中间总是非常流行,就像史诗中的演说者利用神话事例一样,他们利用寓言故事体现一种普遍的真理。荷马和品达甚至用“ainos[寓言故事]”来称呼他们的神话事例。“ainos”一词到后来也不再局限于动物寓言的范围;它包含着我们前述强调的劝告 意义。 [41] 因此,不是只有鹞鹰和夜莺的动物寓言是ainos;它只是赫西俄德讲给法官们听的一个例子。其实,普罗米修斯传奇和五个世代的神话也是真正的ainos。

诗歌接下来的部分是一幅具有强烈宗教效果的画面,一幅关于正义城市和不正义城市的画面:基于正义审判的赐福事例以及随着不义而来的诅咒。 [42] 赫西俄德又一次对审判者和佩尔塞斯双方说话。 [43] 在此,赫西俄德将狄刻(Diké,即正义女神)描绘成了一个独立不依的神祇。她是宙斯的女儿,当人们行罪恶之事时,她就坐在乃父宙斯的身旁,数说这些人的罪恶灵魂,从而宙斯可以让他们遭到报应。宙斯的眼睛无幽不烛,他正看着赫西俄德自己的城市,看着那里正在进行的诉讼;他不会允许不义战胜正义。然后,赫西俄德再次将话语转向佩尔塞斯:

你要记住这些事:倾听正义,彻底忘却暴力。这是宙斯已经为人类定下的行事方式。鱼和飞禽走兽可以互相吞食,因为它们之间没有正义。但是,宙斯已把正义送给了人类,它是一切善中最高的善。 [44]

这里的人禽之分显然是与鹞鹰和夜莺的比喻相联系的。人,赫西俄德认为,永远不应与鹞鹰之于夜莺一样,诉诸强者的权力。

诗歌的整个第一部分为一种宗教信念所激励,这种宗教信念将正义观念置于人类生活的核心地位。显而易见,“正义”这一哲学概念并不是由淳朴的农夫创造的,我们在赫西俄德的诗歌中看到的正义的形式甚至并非起源于希腊。与创造出《神谱》系统的理性主义理想一样,这里的正义,也是以城邦文明和伊奥尼亚的先进思想为基础的。就本人所知,荷马是此类观念的最早源头。我们在他那里发现了正义的第一首颂歌,尽管在《伊利亚特》中,正义理想还远没有像在《奥德赛》中那样显著,《奥德赛》在时间上更接近赫西俄德。[69]在赫西俄德身上,我们看到了这样的信念:诸神是正义的守护神,如果他们的法则不能使正义最终战胜不义,那么他们的法则就不可能是真正神圣的法则。这一前提假设贯穿《奥德赛》的整个情节。甚至在《伊利亚特》中,帕特洛克罗斯故事中的一个著名明喻也包含着这样的信念:当人类在世间不公正地裁断、排斥正义时,宙斯就将狂风暴雨向大地倾泻。 [45] 不过,《伊利亚特》和赫西俄德之间的遥远距离,将诸神若隐若现的道德观念,甚至支配《奥德赛》的那种信念,与赫西俄德的宗教热情分隔开了;赫西俄德是正义的使者、种族中一个淳朴的人,他对宙斯是正义守护者的坚固信任使他站出来对抗他那个时代的人们,千载以来,这种牢不可破的信任仍然以它的悲情和力量打动着我们的心。他从荷马那里借用了其正义观念的内涵,甚至一些用来描写正义观念的独特短语。不过,赫西俄德是一个热忱的改革者,凭借着这种热忱,他体验到了正义不可遏制的力量,以及正义在他关于天道的法则和人类生活之意义的观念中的支配地位,这些都标志着他是新时代的先知——在这个新的时代,人们将建造一个更加美好的社会,一个建立在正义基础之上的社会。当赫西俄德将宙斯的意志与正义概念相等同时,当他创造了一个新的神祇——狄刻女神,并让她紧挨着至高无上的宙斯身旁而坐时, [46] 赫西俄德是受到了燃烧的宗教和道德热情的鼓舞——凭借这种燃烧的热情,正在崛起的农民和市民阶层把这种新的“正义”理想作为救世主来赞扬。

不过,波奥提亚的农村人当然从来没有像伊奥尼亚海边的人们那样,在思想上走得那么远。因此,赫西俄德不可能成为构想此种理想和表达此种热情的第一人。他不是第一个:不过,由于他比其他任何人都感受深刻,所以他成了大先知(arch-prophet)。赫西俄德在《劳作与时日》中,讲述了他的父亲是如何为了逃避穷困而从爱奥利亚(Aeolian)的库莫 (Kyme)迁徙到波奥提亚的, [47] 我们可以合理地断定,在赫西俄德之前,他的父亲已经感受到了这个阴冷新家苦多欢少的特征。他们在阿斯克拉这个贫穷的村落中从未感受过家的温暖。赫西俄德说,“这地方冬季寒冷,夏季酷热,风和日丽之日从未见过”。显然,从他的青年时代起,他就从父母那里学会了以一种批判的眼光看待波奥提亚的社会和生活。他是第一个将正义观念带到这里的人。[70]即使在《神谱》中,赫西俄德也明确地描述了狄刻女神。在那段文字中,他将时序三女神荷赖 (Horai),即秩序女神欧诺弥亚、正义女神狄刻以及和平女神厄瑞斯 (Eiréné),安排在命运三女神(Moirai)和美惠三女神(Charities)旁边: [48] 这个位置肯定是赫西俄德特意挑选的。正如在赫西俄德叙述风神诺托斯 (Notos)、波瑞阿斯 (Boreas)和驱赶乌云的泽费罗斯 (Zephyr)的谱系时,他详细描述了另一种狂风给水手和农人带来的毁灭一样, [49] 他也赞扬正义女神、秩序女神以及和平女神“关心凡人的工作”。在《劳作与时日》中,赫西俄德的正义观念贯穿了农夫生活和思想的所有方面。通过将正义和劳作相联系,赫西俄德成功地创作了他的诗歌——根据一个占据主导地位的教育理念,这首长诗阐明了农夫的劳作和理想。现在,我们必须通过这首诗的结构简要地追溯这种教育理念。

就在结束《劳作与时日》第一部分的警告——倾听正义,彻底放弃暴力——之后,赫西俄德再次对佩尔塞斯说话。这些著名的诗行,千百年来,一次又一次地被引用,这些诗行本身就已经足以让诗歌永垂不朽了。“佩尔塞斯,你这个愚蠢的孩子,让我的真知告诉你”,他以一种父辈的权威语气说道,尽管他的话语温和而迷人:

穷困很容易为人类所沾染,并且是大量地沾染,通向它的道路既平坦,又不遥远。然后,永生神灵在成功和我们之间放置了汗水,通向它的道路既遥远又陡峭,出发处路面崎岖不平;但是,一旦到达其最高处,那以后的路就容易走了,尽管还是会遇到困难。 [50]

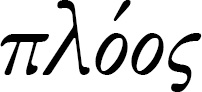

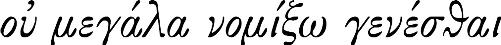

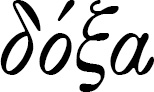

“穷困(misery)”和“成功(success)”这两个词没有充分表达出希腊词语“ ”和“

”和“ ”的全部意义;不过,这些翻译表明,这些希腊词并不如后来的希腊人和罗马人所认为的那样,意味着邪恶和善德的道德含义,它的意思是说,劳作是贫富穷达的桥梁。 [51] 这段诗行使我们想起诗歌第一部分关于好的不和女神和不好的不和女神的开场诗。 [52] 在诗歌的第一部分,赫西俄德使他的听众感受不和女神的诅咒;现在,他必须让他们看到劳作的价值。他称扬劳作是达到德性的唯一道路,尽管它很艰难。德性的观念既包括个人的能力,也包括其产出——财富、成功和名声。 [53] 它既不是贵族武士的德性,也不是封建地主阶层建立在财富之上的德性,而是劳动人民的德性,为一种适度的能力所拥有。德性是诗歌第二部分——真正的劳作(Erga)——的眉题。[71]劳作的目的是普通人所理解的德性。赫西俄德希望在德性上有所成就,他所致力的并不是为了武士的英勇和赞誉而进行的雄心勃勃的对抗,那是与贵族阶层的行为准则相关的领域,而是在劳作方面的与自然的顽强对抗。只有汗流浃背才有饭吃——不过,这不是诅咒,而是祝福。只有额头的汗水才能为他赢得德性。在这里,赫西俄德显然是有意把荷马英雄的贵族培养与劳动阶级的教育理想相参照,这种教育理想建立在普通人的德性之上。正义和劳作是德性的根基。

”的全部意义;不过,这些翻译表明,这些希腊词并不如后来的希腊人和罗马人所认为的那样,意味着邪恶和善德的道德含义,它的意思是说,劳作是贫富穷达的桥梁。 [51] 这段诗行使我们想起诗歌第一部分关于好的不和女神和不好的不和女神的开场诗。 [52] 在诗歌的第一部分,赫西俄德使他的听众感受不和女神的诅咒;现在,他必须让他们看到劳作的价值。他称扬劳作是达到德性的唯一道路,尽管它很艰难。德性的观念既包括个人的能力,也包括其产出——财富、成功和名声。 [53] 它既不是贵族武士的德性,也不是封建地主阶层建立在财富之上的德性,而是劳动人民的德性,为一种适度的能力所拥有。德性是诗歌第二部分——真正的劳作(Erga)——的眉题。[71]劳作的目的是普通人所理解的德性。赫西俄德希望在德性上有所成就,他所致力的并不是为了武士的英勇和赞誉而进行的雄心勃勃的对抗,那是与贵族阶层的行为准则相关的领域,而是在劳作方面的与自然的顽强对抗。只有汗流浃背才有饭吃——不过,这不是诅咒,而是祝福。只有额头的汗水才能为他赢得德性。在这里,赫西俄德显然是有意把荷马英雄的贵族培养与劳动阶级的教育理想相参照,这种教育理想建立在普通人的德性之上。正义和劳作是德性的根基。

但是,德性可学吗?在每一个道德和教育体系的开端都会产生这一问题。赫西俄德在提到“德性”这个词的第一时间就作出了回答。他说:

亲自思考一切,并看到最终什么是正确的人是最好的,能听取良言相劝的人也不错。既不为自己去理解,又不用心记取他人忠告的人是无用之徒。 [54]

意味深长的是,这些话是在赫西俄德说出劳作的目的即德性之后、马上要给出那些独立的训诫之前说的。佩尔塞斯,以及其他听说了诗人话语的人,如果不能在心中确知什么对他有益、什么对他有害,那么就会非常希望得到赫西俄德的指导。这些话正是赫西俄德全部教导的理由和意义。后世的一位哲学家把这些话语作为其伦理和教育体系的首要先决条件。亚里士多德在其《尼各马可伦理学》的序文关于伦理教导的正确基础( )的讨论中,全文引述了赫西俄德的这些诗句。 [55] 这一事实,对我们理解这些诗句在《劳作与时日》总体结构中的作用有很大的帮助。在那里,“理解”的问题也是非常重要的。佩尔塞斯本人并不拥有这些洞见,但是诗人必须假定他是可教的,而且,当赫西俄德试图将自己的信念与他分享并指导其行为时,他是会“理解”的。诗歌的第一部分已经为第二部分的播种准备了土壤——它扫除了可能阻碍对真理不断增长的认识的偏见和误解。人不能通过暴力、争讼和不义达到目的。如果他想要从中获益的话,他的一切努力必须与主宰宇宙的目的相一致。[72]一旦一个人将此铭记在心,另一个人就能教导和帮助他找到正确的道路。

)的讨论中,全文引述了赫西俄德的这些诗句。 [55] 这一事实,对我们理解这些诗句在《劳作与时日》总体结构中的作用有很大的帮助。在那里,“理解”的问题也是非常重要的。佩尔塞斯本人并不拥有这些洞见,但是诗人必须假定他是可教的,而且,当赫西俄德试图将自己的信念与他分享并指导其行为时,他是会“理解”的。诗歌的第一部分已经为第二部分的播种准备了土壤——它扫除了可能阻碍对真理不断增长的认识的偏见和误解。人不能通过暴力、争讼和不义达到目的。如果他想要从中获益的话,他的一切努力必须与主宰宇宙的目的相一致。[72]一旦一个人将此铭记在心,另一个人就能教导和帮助他找到正确的道路。

在这些一般性议论之后,是赫西俄德的一些独立的实践准则, [56] 它们现在自然而然地进入了序言所建立的背景之中。它们是以一系列赞扬劳动的格言开始的。然后,他说:

所以,上天之子佩尔塞斯,请记住我的忠告,无论如何你得努力工作,这样,饥饿或许会憎恨你,头冠漂亮、谦逊的谷物和丰收女神或许会喜爱你,用粮食填满你的谷仓……活着而无所事事的人,神和人都会痛之恨之,因为其禀性有如无刺的雄蜂,只吃不做,白白浪费工蜂的劳动。愿你注意妥当地安排农事,让你的谷仓及时填满粮食。 [57]

他接着说:

劳动不是耻辱,懒惰才是耻辱,如果你劳动致富了,懒惰者立刻就会嫉羡你,因为尊崇和美名与财富为伍。如果你把误入歧途的心从别人的财富移到自己的工作和生计上,留心从事如我嘱咐你的劳作,不论你运气如何,在你的位置上,劳作对你都是上策。 [58]

然后,赫西俄德谈到伴随穷人的令人痛苦的耻辱,谈到神赐的财富和巧取豪夺的不义之财;转而又谈到一系列独立的格言:对诸神的义务、虔敬和财产。他谈到一个人与朋友、敌人,尤其是亲近的邻居应该有的正当关系,谈到给予、夺取和储蓄;谈到信任和不信任,尤其是关于女人;谈到遗产的继承与合适的家庭规模。随着这些独立的实践准则而来的,是赫西俄德关于农夫和水手应尽义务的不间断描述:这些描述本身又是以另一堆格言警句作为结束。所有这些的最终结束是时日,幸运的、不幸运的时日。我们无需分析这些部分的内容。尤其是,对农夫和水手的教导是如此详尽和细致,以至于我们在此不能一一细述——尽管赫西俄德对日常生活和劳作的描述充满魅力。不过,赫西俄德描述的整个生活渗透着一种特别的优美和节奏,这种优美和节奏应该归功于它与稳定不变的自然之流的紧密联系。在诗歌的第一部分中,通过从宇宙秩序推导出这些事实,赫西俄德为社会对正义和诚实的需要作了证明,[73]对不义将导致的毁灭作了描述。因此,在第二部分中,劳动阶级的道德建立于他在其中劳作的世界的自然秩序之上,一切力量都来源于自然秩序。赫西俄德没有区分二者;在他眼里,道德秩序和自然秩序都来源于神,而人所做的一切无论是人的日常劳作,还是他与他人和神灵的关系,都是一个神学整体的组成部分。

我们已经指出,流经此部分诗歌的人类经验的丰富源泉在于深厚的古代民间传统。在《劳作与时日》中,平静而强劲的河流,经过数个世纪的潜流不息,终于破地而出,得见天日。正是这种破地而出的显露使诗歌如此深刻感人。诗歌从那里得到了一种活力和能量,这种活力和能量远远超过《伊利亚特》和《奥德赛》许多部分的传统诗意。在此,《劳作与时日》为我们揭示了一个新的世界,盈满眼帘的是一派自然和人类生活的美好情景,这种美好情景在史诗中——在少量比喻中,或者在如阿喀琉斯之盾这样的一个描述性段落中——我们只得零星一瞥。 [59] 在这里,我们却可以充分享受新耕土地的芬芳;布谷鸟从树丛中叫唤农夫下田耕作。这与希腊化时代的学者和城市诗人们所描写的洛可可式的田园生活完全是两回事。赫西俄德确实为我们呈现了整个农村生活。在农村生活和劳作的农人世界之上,赫西俄德建立起了他的正义理想,他又在此正义理想的基础上,建立了整个社会结构。因而,通过向农夫表明他的这种单调乏味、艰辛繁重的生活是如何根据一种更高的理想改造而来的,赫西俄德保留、强化并再造了这个农夫的世界。从此之后,农夫再也不必羡慕享有特权的贵族阶层了——这个阶层曾经给了他生活和文化的全部理想。现在,他可以在他自己的社会中和他自己的活动中,甚至是在他自己的辛劳中,找到一种更高的意义和目的。

如此这般,赫西俄德的诗歌向我们展示了一个社会阶层,一个迄今为止被排除在文化和教育之外,事实上却实现了其潜能的阶层。在此过程中,这一社会阶层利用了上流社会的文化和贵族诗歌的文体媒介;但其真正内容和精神气质来源于其自身生活的深处。荷马史诗之所以能帮助不同阶层的人们创造他们自己的文化,发现他们自己的生活的目的,并找到它内在的规律,[74]是因为它不仅是一个阶级的诗歌,而且还已经从贵族理想的根部长成了一棵覆盖所有人的大树。这是一个伟大的成就。不过,更为重要的是,通过如此这般认识自身的力量,农夫摆脱了自身的孤立状态,在希腊诗歌的其他要素中占据了自己的一席之地。正如贵族阶层的精神能量在荷马那里得到强化之后,贵族文化影响到社会的每个阶层一样,农夫的理想,经由赫西俄德的阐释,远远超出了农夫生活的狭窄边界。就算《劳作与时日》的大部分内容只对农场主和农夫来说真实和有用,诗歌仍然为农夫生活的根本理想提供了普遍的意义。这并不是说,希腊生活的类型将要由农耕文明所规定。实际上,直到城邦崛起之前,希腊的理想还没有接受其最终的独特形式,只受到农夫淳朴文化相对较小的影响。不过,正因为如此,这一点格外重要,即统观整个希腊历史,赫西俄德一直是劳作和正义理想的先知,这种劳作和正义的理想在农民阶级中形成,并在一个相当不同的社会结构之内保持其力量和意义。

赫西俄德之所以是一名诗人,是因为他是一个教师。他的诗歌的力量既非来自他对史诗风格的把握,也非来自其素材的性质。如果把他的教谕诗只当作在后世看来“没有诗意”、只是或多或少用熟练的荷马语言加以处理的题材,那么我们就会开始怀疑它到底算不算诗歌。(古代的学者们对后来的教谕诗抱有同样的疑问。 [60] )无论如何,赫西俄德自己当然觉得,他作为诗人的使命就是在希腊人中做一个教师和先知。赫西俄德的同时代人认为荷马首先是一名教师,他们想象不出比诗人更大的精神影响力了。一名诗人,除非他使用荷马的高贵语言——每一个希腊人都感觉得到并且认可荷马的教育影响力——就不足以教人。当赫西俄德继荷马而起,[75]他一劳永逸地定义了诗歌(不仅仅是教谕诗)在社会建构和文化意识方面的创造性力量。诗歌的这种创造性力量,这种远远大于给予道德或事实指导的驱动的力量,来源于诗人寻找事物真实本性的决心——一种建立在对全部世界的深刻理解之上的决心,这种力量为它所触及的一切事物带来了新的生命。赫西俄德洞察到,纷争和不义正在威胁古代社会秩序的存续。经由这种洞察,赫西俄德看到了他所处的社会和每一个同胞的生活所赖以建立的不容动摇的基础。正是此种洞穿生命原始意义的深刻理解造就了诗人。对这一视野而言,没有任何一种题材本身天然就“没有诗意”或“富有诗意”。

赫西俄德是第一个以第一人称对他的同时代人说话的希腊诗人。 [61] 凭着这一事实,他突破了吟唱诗人(即“美名的称扬者”)和传奇传统的阐释者的藩篱,直接抵达当代生活的纷争和现实。显然,赫西俄德觉得史诗英雄的生活无非是一个曾经的理想,这一点从他关于五个世代的神话故事中可以看出;因为在此神话故事中,他将英雄生活的黄金时代与现在的黑铁时代作对比。 [62] 在赫西俄德的时代,诗人力图直接影响生活。赫西俄德没有把自己的领导权建立在高贵的出身或担任公职之上,他是第一个以此种方式树立起自身领导地位的人。赫西俄德与以色列先知的对比是显而易见的,经常有人进行这种对比。赫西俄德是第一个以对自身卓越洞察力的确信跟自己的共同体说话的希腊诗人,当我们倾听他的声音时,可以辨认出他的不同之处——它标志着希腊文化进入了社会历史的一个新纪元。通过赫西俄德,我们看到了精神领导的开始,这种精神领导是希腊世界的独特标志。当缪斯女神在赫利孔山脚下给诗人以灵感时,诗人所感受到的是那种原初意义上的精神——spiritus,即神的呼吸;诗人将缪斯女神的降临,描述为一种实际的宗教体验。缪斯女神自身,当她们召唤赫西俄德成为一个诗人时,如此解释她们的灵感赋予能力:“我们知道如何讲述貌似真实的虚构故事,但是如果我们愿意,我们也知道如何述说真理。” [63] 在《神谱》序曲中,她们是这样说的。而在《劳作与时日》的序曲中, [64] 赫西俄德向其兄弟宣称,他将告诉他真理 。[76]那种有意述说真理的目的是一种新东西,一种在荷马那里找不到的新东西,而赫西俄德诗歌的第一人称形式多少都与此相关,他自己的话语高贵地把他描绘成希腊的诗人-先知——通过对这个世界的计划的深刻洞察,他力图将误入歧途的人类引上正道。

[1] 希罗多德,《历史》7.102。

[2] 贺拉斯的著名颂诗《装备有橡木和三层铜甲的肝胆》(Illi robur et aes triplex circa pectus erat)(译注:参见《贺拉斯诗选》[李永毅译,中国青年出版社,2015年版],“颂诗”第三首:“最先把蜉蝣似的小船,托付给凶蛮大海的人,必定有橡木和三层铜甲的肝胆”),是早期希腊人恐惧海洋的一个迟到回响(其他拉丁作家也表明了海洋的危险)。贺拉斯显然是在借鉴一首已不为我们所知的希腊抒情诗。即使在赫西俄德时代,海上贸易与扬帆远航仍被认为是违背诸神的意志的[冒险]。确实,我们在《劳作与时日》中发现了一整段插入的文字,是描写海事( )的格言,第618—694行,它说的是,无论如何,海事应该仅限于一年中最适合航海的季节,例如夏末和初秋,这个季节狂风暴雨与船毁人亡的危险不是很大,但是海员们被警告说,不要在“新鲜葡萄酒上市、秋雨季节以及南风神的可怕风暴来临时”扬帆离岸。春天是海员们的另一个季节,而尽管许多人确实在春季扬帆出海,但是诗人并不赞同。原稿的文本在《劳作与时日》第682行处必定有错乱,因为“

)的格言,第618—694行,它说的是,无论如何,海事应该仅限于一年中最适合航海的季节,例如夏末和初秋,这个季节狂风暴雨与船毁人亡的危险不是很大,但是海员们被警告说,不要在“新鲜葡萄酒上市、秋雨季节以及南风神的可怕风暴来临时”扬帆离岸。春天是海员们的另一个季节,而尽管许多人确实在春季扬帆出海,但是诗人并不赞同。原稿的文本在《劳作与时日》第682行处必定有错乱,因为“ [春天,春季]”一词是第678行中同一个词的弱重复。海尔(Heyer)推测,第682行中的词是“

[春天,春季]”一词是第678行中同一个词的弱重复。海尔(Heyer)推测,第682行中的词是“ [可怕的,令人烦恼的]”,作为一种猜测,这看起来令人满意。诗人不喜欢春季的

[可怕的,令人烦恼的]”,作为一种猜测,这看起来令人满意。诗人不喜欢春季的 [有利于航海的时机],因为它是

[有利于航海的时机],因为它是 [一下子抓住的,抢来的],是另一个困难的但显然是真实的修饰语——这个修饰语必然意味着人们从诸神手中夺取春季虽早但充满危险的航海机会:

[一下子抓住的,抢来的],是另一个困难的但显然是真实的修饰语——这个修饰语必然意味着人们从诸神手中夺取春季虽早但充满危险的航海机会: [抢夺来的有利于航海的时机](参见第320行;译注:“财富不可暴力抢夺,神赐的财富尤佳”)。参见本人关于圣保罗的《腓立比书》(Epistle to the Philippians )中的

[抢夺来的有利于航海的时机](参见第320行;译注:“财富不可暴力抢夺,神赐的财富尤佳”)。参见本人关于圣保罗的《腓立比书》(Epistle to the Philippians )中的 [劫掠]和

[劫掠]和 [掠获物]的文章《赫尔墨斯》L,1915,pp.537—553。我们应该注意到,赫西俄德的正义城邦中的居民根本就没上船,参见《劳作与时日》,第236行;《神谱》,第869—877行。

[掠获物]的文章《赫尔墨斯》L,1915,pp.537—553。我们应该注意到,赫西俄德的正义城邦中的居民根本就没上船,参见《劳作与时日》,第236行;《神谱》,第869—877行。

[3] 赫西俄德,《神谱》,第22—34行。序曲第1—21行以对赫利孔山的缪斯女神的赞颂开始,然后继续:“曾经有一天,当赫西俄德正在神圣的赫利孔(Helicon)山下放牧羊群时,她们教给他一支光荣的歌,这些话是女神们对我说的”;他引用了女神们的这些话,说她们怎样摘了一根树枝并给了他(“我”),并用歌声鼓励他。从第三人称突然转换为单数第一人称,有人由此得出结论,赫西俄德必定是一个与下述诗行中把他自己叫作“我”的人不同的人。这会导致我们把赫西俄德看作在时间上先于《神谱》的作者的另一个著名诗人。例如,伊夫林-怀特(Hugh.G. Evelyn-white)在其为“洛布古典丛书”编辑赫西俄德的相关内容(London,1936,p.xv)时已经得出这样的结论。伊夫林-怀特在古典时代就已经有了一些先行者,因为泡撒尼阿斯(Pausanias)(IX,31,4)评论说,一些学者认定《劳作与时日》是赫西俄德的唯一诗作。本人对此不敢苟同,在我看来,这是一种误解,在一本必须说出作者姓名的书的开场白中,说话者从第三人称到第一人称的转换是一种相当自然的变化。他当然不能说“我是赫西俄德”,即使在公元前五世纪,一个作者也会在一个完整的句子中以第三人称说出他的名字:“雅典的修昔底德写下了历史,等等”,但在此之后,他会继续说,“(至于更早的时代),我并不认为它们非常重要( )”。

)”。

[4] 农夫们有自己的雇工( ),参见《劳作与时日》,第597行等;但在第602行,赫西俄德也谈到了只在收获时节被雇佣、事后被打发的劳动者,参见维拉莫维茨,《赫西俄德的〈劳作〉》(Hesiodos Erga ),Berlin,1928,第110页。

),参见《劳作与时日》,第597行等;但在第602行,赫西俄德也谈到了只在收获时节被雇佣、事后被打发的劳动者,参见维拉莫维茨,《赫西俄德的〈劳作〉》(Hesiodos Erga ),Berlin,1928,第110页。

[5] 赫西俄德,《劳作与时日》,第393、501行;诗人在此处提到了“拥挤的休息室”( )是懒汉们喜欢的地方,尤其是在严寒的冬天,当严寒使他们远离田野劳作的时候。

)是懒汉们喜欢的地方,尤其是在严寒的冬天,当严寒使他们远离田野劳作的时候。

[6] 参见赫西俄德,《劳作与时日》,第760、761、763行,关于“人言( )”重要性的各种谚语。

)”重要性的各种谚语。

[7] 赫西俄德,《劳作与时日》,第27—39、213—214、248、262行。

[8] 赫西俄德,《劳作与时日》,第39、221、264行。

[9] 赫西俄德遵循传统,把人类分为黄金时代、白银时代、青铜时代和黑铁时代,不过,他在青铜时代和黑铁时代之间,插入了英雄时代,即荷马所描绘的时代。他将英雄时代看作他自己的时代(也即黑铁时代)之前的那个时代。显而易见,这是一个次生的创作,目的是为了将荷马世界的画面带进诗中,对赫西俄德来说,荷马的世界像他自己的时代那么真实无疑。赫西俄德所插入的英雄时代不适合按年代顺序逐渐退化的金属建构。赫西俄德经常将各种神话故事混合在一起或者自己凭空增补。

[10] 赫西俄德,《劳作与时日》,第197—201行。译注:本书《劳作与时日》相关引文均参考张竹明、蒋平译本,北京:商务印书馆,1996,略有改动。

[11] “未受教化”是希腊语“ ”一词后来产生的意义。参见泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)的《人物志》(Characters )IV这一名称之下的人的类型。

”一词后来产生的意义。参见泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)的《人物志》(Characters )IV这一名称之下的人的类型。

[12] 我们已经表明,即使城邦认为“乡村生活”与“没有文化”是一回事的时候,色诺芬仍在其著作(尤其是《家政论》[Oeconomicus ])中表达了一种截然不同的看法。但是,地主乡绅的乡村观念不是平原地区的农民和牧人的乡村观念,后者才是赫西俄德在《劳作与时日》中要揭示的。让色诺芬与赫西俄德一致,并将他们与后来希腊化时期的田园诗区分开的,是平淡无奇的现实生活,对他们来说,这种平淡无奇是农夫们的那种生活方式所具有的。参见本书第三卷,此处 及以下。

[13] 参见荷马对哀歌与抒情诗的形式和语言产生影响的类似现象,参见本卷此处 及以下,此处 ,此处 。

[14] 那些认为《劳作与时日》和《神谱》是两个不同诗人的作品的人(参见本卷此处,注释[3] )肯定是对这一事实视而不见:即《劳作与时日》只有在《神谱》那种活生生的神学思想的背景之下才能得到理解,《神谱》不再表达荷马对于神话传统的那种纯粹客观的态度,而是以一种新的、几乎是哲学的精神渗透到神话传统之中。

[15] 赫西俄德,《劳作与时日》,第81行及以下;《神谱》,第585行及以下,第591行及以下。

[16] 参见作者讲述潘多拉的盒子( )这个神话故事时的松散方式。赫西俄德并不是真的在讲故事,而是理所当然地认定其听众对故事细节耳熟能详。以前的批评家们曾经由此得出结论说,关于

)这个神话故事时的松散方式。赫西俄德并不是真的在讲故事,而是理所当然地认定其听众对故事细节耳熟能详。以前的批评家们曾经由此得出结论说,关于 的整个部分必然是一个漏掉了故事的这个部分的吟游诗人后来插入的。不过,本人希望他们不再在现代找到追随者。类似地,宙斯愤怒的原因,即普罗米修斯在科涅的祭肉一事上将诸神出卖给人类,也不是在《劳作与时日》第48行里讲述的,只是简短地提到了一下。在《神谱》第535行及以下,故事的这个部分得到了完整的讲述;因此,与《劳作与时日》的其他段落一样,另一首诗中的提示也指向《神谱》,参见本卷此处,注释[25] 。

的整个部分必然是一个漏掉了故事的这个部分的吟游诗人后来插入的。不过,本人希望他们不再在现代找到追随者。类似地,宙斯愤怒的原因,即普罗米修斯在科涅的祭肉一事上将诸神出卖给人类,也不是在《劳作与时日》第48行里讲述的,只是简短地提到了一下。在《神谱》第535行及以下,故事的这个部分得到了完整的讲述;因此,与《劳作与时日》的其他段落一样,另一首诗中的提示也指向《神谱》,参见本卷此处,注释[25] 。

[17] 参见本卷此处 。关于赫西俄德自己的正义观念,参见本卷此处 。

[18] 赫西俄德,《劳作与时日》,第27行及以下。

[19] 赫西俄德,《劳作与时日》,第202行及以下。

[20] 这是基尔霍夫的名著《赫西俄德对佩尔塞斯的劝告》(Hesiodos'Mahnlieder an Perses ,Berlin,1889)的题目,在书中,他将前面提到过的分析《奥德赛》的同一种理论运用到了赫西俄德的作品中。

[21] 诗歌的这个部分从第298行开始,也即从那些关于德性和获致这种德性的最佳方式的著名话语(第286—297行)之后开始;它们构成了一种可以说是第二开场白的东西,或者表示一种转换的东西——从这里开始,诗歌转向《劳作》(Erga )纯属教谕的第二部分。

[22] 在泰奥格尼斯(Theognis)的诗集中,我们发现了相同形式的古风时代的创作方法,从对诗人所处时代的麦加拉(Megara)的政治处境的一般描写开始,然后给这个简短的第一部分加上一连串漫长的道德箴言,后者构成作品的主体部分,参见本卷此处 及以下。

[23] 对《劳作与时日》结构的理解的关键一步,且将其理解为一个统一整体的工作,是由弗里德伦德(P. Friedlaender)在《赫尔墨斯》XLVIII,558中完成的。他随后在《哥廷根学报》(Gott. Gel. Anz ., 1931)所作的分析,直到这一章完成之后才出现。

[24] 泡撒尼阿斯的《希腊志》IX,31,4告诉我们,他在赫利孔山上的泉水边看到一块古老的铅板,上面镌刻着赫西俄德的《劳作与时日》,但是序曲中向宙斯祈祷的部分消失不见了。那种文本形式可能是从一些希腊化时期编辑的版本中得来的;逍遥学派的学生泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)、普拉克西芬尼(Praxiphanes),以及阿里斯塔库斯与珀伽蒙的克拉特斯(Crates of Pergamon)两位批评家,都持这种观点:即序曲中向宙斯祈祷的部分是后来加上去的。参见拉什(Rzach)的《校勘本》(editio maior )第127页中的文献记述。现代的一些批评家也加入了他们的阵营。齐格勒(Konrat Ziegler)在《宗教学档案》(Archiv fur Relig. )XIV(1911),第392页及以下,甚至试图证明,《劳作》的序曲是用公元前五世纪修辞学的特有风格,连同其所有的修辞手法——对比(antithesis)、对仗(isokolon)、对偶(isoteleuton)——写成的,这些修辞手法的结合使用通常都被归诸高尔吉亚(Gorgias)。但是,这一论证应予推翻,因为我们在赫西俄德的序曲中所具有的是一首真正古体结构的规则颂歌,它与高尔吉亚的修辞学风格的相似只是肯定了这样一个传统:即修辞学在开始时试图在形式方面与诗歌一争高下,参见亚里士多德,《修辞学》(Rhet. )III,1,9。确切一点,我们可以说,高尔吉亚的修辞学紧紧追随颂歌的旧形式。赫西俄德的序曲是我们所拥有的此种文体类型的少数传统文献之一。正如我在《梭伦的〈欧诺弥亚〉》(载《柏林科学院会议报告》,1926,第83页)一文中所表明的,公元前六世纪初,梭伦在其政治诗《我们的城邦》( ,或译《致城邦》)中模仿了这种形式,因为在诗歌的第二部分,梭伦的哀歌就在对一种真正的

,或译《致城邦》)中模仿了这种形式,因为在诗歌的第二部分,梭伦的哀歌就在对一种真正的 [欧诺弥亚]的歌颂中达到了高潮,欧诺弥亚显然被认为是一个强大的女神,就像诗歌第一部分中的正义女神

[欧诺弥亚]的歌颂中达到了高潮,欧诺弥亚显然被认为是一个强大的女神,就像诗歌第一部分中的正义女神 [狄刻]一样。在赫西俄德的《神谱》第902行中,这两位女神是姐妹。《劳作与时日》的序曲是对正义女神狄刻及其保护者宙斯的一首赞歌。正如李斯科(Lisco)和李奥(Leo)很久之前已经令人信服地证明的那样,序曲所在的位置是至关重要的。

[狄刻]一样。在赫西俄德的《神谱》第902行中,这两位女神是姐妹。《劳作与时日》的序曲是对正义女神狄刻及其保护者宙斯的一首赞歌。正如李斯科(Lisco)和李奥(Leo)很久之前已经令人信服地证明的那样,序曲所在的位置是至关重要的。

[25] 引进第二个(好的)不和女神与传统的坏的不和女神作对比,只能被解释为诗人的一种自我纠正,即某种类型的(取消或放弃原作中的某些内容的)翻案诗(Palinode),如斯特西克鲁斯(Stesichorus)的那首著名的颂诗。赫西俄德显然是指《神谱》第226行,在那里他只知道坏的不和女神。开头“

[不是只有一个纷争女神]”的形式明确地将对一个好的不和女神的存在的新认识,与现在必须改变的前一阶段的认识相联系。荷马经常在这个意义上使用带未完成式的“

[不是只有一个纷争女神]”的形式明确地将对一个好的不和女神的存在的新认识,与现在必须改变的前一阶段的认识相联系。荷马经常在这个意义上使用带未完成式的“ [疑问小品词]”这个词。

[疑问小品词]”这个词。

[26] 关于《劳作与时日》第19行对大地之根的解释,参见本卷此处,注释[31] 。

[27] 赫西俄德,《劳作与时日》,第40行。

[28] 对劳作( )的赞美开启了《劳作与时日》的第二部分,即第298—316行。

)的赞美开启了《劳作与时日》的第二部分,即第298—316行。

[29] 荷马关于人类生活与宇宙法则的和谐,参见第50、52行。

[30] 希腊人的Chaos是北欧神话传奇中的gingargap。Chaos来源于 [裂开],它与日耳曼语的Gapen相对应。

[裂开],它与日耳曼语的Gapen相对应。

[31] 赫西俄德关于厄洛斯(Eros)的思考被埃斯库罗斯(《达那俄斯姐妹》(Danaides ),残篇44)和诸如巴门尼德和恩培多克勒这样的前苏格拉底哲学家所吸收。恩培多克勒把同一种力量叫作 [友爱]和

[友爱]和 [阿芙罗狄特]。柏拉图在《会饮》(Symposium )中也让自然哲学家和科学家厄里克希马库斯(Eriximachus)讲述了一种宇宙本原的存在,且将厄洛斯的名称和本性赋予了这种宇宙本原。在亚里士多德的《形而上学》中,为了在质料自身中实现亚里士多德称之为神(God)的非质料的形式,出现了一种质料化了的形式的厄洛斯。卢克莱修(Lucretius)在一种更自然主义的意义上,在其《物性论》(De Rerum Natura )第一卷的序诗中,以恩培多克勒的维纳斯(即

[阿芙罗狄特]。柏拉图在《会饮》(Symposium )中也让自然哲学家和科学家厄里克希马库斯(Eriximachus)讲述了一种宇宙本原的存在,且将厄洛斯的名称和本性赋予了这种宇宙本原。在亚里士多德的《形而上学》中,为了在质料自身中实现亚里士多德称之为神(God)的非质料的形式,出现了一种质料化了的形式的厄洛斯。卢克莱修(Lucretius)在一种更自然主义的意义上,在其《物性论》(De Rerum Natura )第一卷的序诗中,以恩培多克勒的维纳斯(即 )之名使用了“本原”一词。从柏拉图和亚里士多德的厄洛斯观念,有一条直线贯穿到新柏拉图主义者和基督徒神学家伪狄奥尼修斯(Pseudo-Dionysius the Areopagite),他试图调和异教的Eros[爱欲]和基督教的Agape[基督之爱],将二者都阐释为一种神圣的宇宙力量。宇宙的厄洛斯理论经由这些思想家到但丁和经院哲学家,再到十九世纪的诗人,这些诗人使厄洛斯观念获得了重生。

)之名使用了“本原”一词。从柏拉图和亚里士多德的厄洛斯观念,有一条直线贯穿到新柏拉图主义者和基督徒神学家伪狄奥尼修斯(Pseudo-Dionysius the Areopagite),他试图调和异教的Eros[爱欲]和基督教的Agape[基督之爱],将二者都阐释为一种神圣的宇宙力量。宇宙的厄洛斯理论经由这些思想家到但丁和经院哲学家,再到十九世纪的诗人,这些诗人使厄洛斯观念获得了重生。

[32] 赫西饿德的思想值得比它迄今为止所得到的一种新的更连贯一致的阐释。他自己对在其作品中出现的神话传统的贡献必须得到更清晰的界定。亚里士多德在其《形而上学》第四卷,1000a 18中,将其称为“

[有智慧的神话学家]之一”,这是对赫西俄德最佳的特征刻画。

[有智慧的神话学家]之一”,这是对赫西俄德最佳的特征刻画。

[34] 赫西俄德,《劳作与时日》,第41行及以下。

[35] 关于创造第一个女人的计划和实施过程,参见赫西俄德,《劳作与时日》,第56—105行。关于普罗米修斯盗火之前的没有劳作和邪恶的世界,参见赫西俄德,《劳作与时日》,第90—92行。

[37] 编辑者们未曾注意到,《劳作与时日》的开端(在预先对宙斯祈祷之后,以“佩尔塞斯啊,我将对你述说真实的事情”结束)表明,其特有的开头“ [不是只有一个]”是模仿荷马话语的开头创作的。然而,理解这一点就是理解整部诗歌的计划。这是一种独立的劝告“演说”,扩大到了史诗的维度。《伊利亚特》第九卷菲尼克斯漫长的劝告性演说与此非常相似。

[不是只有一个]”是模仿荷马话语的开头创作的。然而,理解这一点就是理解整部诗歌的计划。这是一种独立的劝告“演说”,扩大到了史诗的维度。《伊利亚特》第九卷菲尼克斯漫长的劝告性演说与此非常相似。

[38] 赫西俄德,《劳作与时日》,第106行。

[39] 赫西俄德,《劳作与时日》,第207行及以下。

[40] 赫西俄德,《劳作与时日》,第202行。

[41] “ [寓言故事]”意味着“称扬”(

[寓言故事]”意味着“称扬”( ),这个含义出现在荷马和品达那里。埃斯库罗斯《阿伽门农》(Ag. )第1547行和索福克勒斯《俄狄浦斯在科罗诺斯》(O.C. )第707行,也在这个意义上将这个词用在其肃剧的抒情诗部分之中。从“称扬”这个含义中区分出“故事,传说(story,tale)”的含义——这种含义也出现在荷马和诗人们的肃剧中。实际上,正如我们在前面已经证实过的(见本卷此处 ),由诗人和民间的吟唱歌手说出的“故事(tales)”的原初意义,就是“对凡人和诸神的英雄业绩的称扬”。这一点甚至必须延伸到人们的普通故事:故事的目的就是赞扬,经常是一种包含着道德意义的赞扬。因此,他们可以把它叫作“

),这个含义出现在荷马和品达那里。埃斯库罗斯《阿伽门农》(Ag. )第1547行和索福克勒斯《俄狄浦斯在科罗诺斯》(O.C. )第707行,也在这个意义上将这个词用在其肃剧的抒情诗部分之中。从“称扬”这个含义中区分出“故事,传说(story,tale)”的含义——这种含义也出现在荷马和诗人们的肃剧中。实际上,正如我们在前面已经证实过的(见本卷此处 ),由诗人和民间的吟唱歌手说出的“故事(tales)”的原初意义,就是“对凡人和诸神的英雄业绩的称扬”。这一点甚至必须延伸到人们的普通故事:故事的目的就是赞扬,经常是一种包含着道德意义的赞扬。因此,他们可以把它叫作“ ”。人们像喜欢神话故事那样喜欢寓言故事,甚至更喜欢寓言故事。它们与神话故事有一个共同之处,即都包含有一个范型(paradeigm),因此,在都是一种“称扬”的意义上,它们也被叫作“

”。人们像喜欢神话故事那样喜欢寓言故事,甚至更喜欢寓言故事。它们与神话故事有一个共同之处,即都包含有一个范型(paradeigm),因此,在都是一种“称扬”的意义上,它们也被叫作“ ”。

”。

[42] 赫西俄德,《劳作与时日》,第219行及以下。关于正义的城市,参见第225行及以下;关于不正义的城市,参见第238行及以下。

[43] 对佩尔塞斯说话,参见《劳作与时日》,第213行;对王公们说话,参见第248行。在诗歌第一部分的第27行,以同样的方式对佩尔塞斯说话,整个普罗米修斯的故事和世界五个世代的神话都是指向佩尔塞斯的;然后,鹞鹰和夜莺的寓言故事是对审判者们说的。因此,赫西俄德在诗歌的第一部分中轮流对两边说话。这种方式在诗歌的第二部分就不可能了,因为在那里正义问题被弃置一旁,关于劳作的格言诗出现了,这些只是对佩尔塞斯一个人说的,因为劳作就是对他的不义的救赎。

[44] 赫西俄德,《劳作与时日》,第274行及以下。此处第276行的“ [行事方式、生活方式]”一词仍然还没有“法则”的含义,“法则”的意义是后来才有的(译注:张竹明、蒋平的译本[北京:商务印书馆,1996,第9页]将该词译为“法则”:“克洛诺斯之子宙斯已将此法则交给人类”;吴雅凌则将其译为“规则”:“克洛诺斯之子给人类立下规则”[《劳作与时日笺释》,北京:华夏出版社,2015,第147页]),参见维拉莫维茨,《赫西俄德的〈劳作〉》,第73页。“法则”的含义在此毋宁是用“

[行事方式、生活方式]”一词仍然还没有“法则”的含义,“法则”的意义是后来才有的(译注:张竹明、蒋平的译本[北京:商务印书馆,1996,第9页]将该词译为“法则”:“克洛诺斯之子宙斯已将此法则交给人类”;吴雅凌则将其译为“规则”:“克洛诺斯之子给人类立下规则”[《劳作与时日笺释》,北京:华夏出版社,2015,第147页]),参见维拉莫维茨,《赫西俄德的〈劳作〉》,第73页。“法则”的含义在此毋宁是用“ [正义]”一词来表示的。即使是最早的伊奥尼亚哲学家——他们发现了我们所说的“自然的法则”——也只说

[正义]”一词来表示的。即使是最早的伊奥尼亚哲学家——他们发现了我们所说的“自然的法则”——也只说 ,而不说

,而不说 。赫西俄德在禽兽的生活和人的生活之间所作的明确区分,后来在智术师时代,被那些将人和禽兽放在同一水准之上,并认为他们都服从于“为生存而奋斗”这一相同的最高准则的人抛弃了。然后,所有法律都成了一种人为的习俗,而动物之间的相互争斗被叫作“

。赫西俄德在禽兽的生活和人的生活之间所作的明确区分,后来在智术师时代,被那些将人和禽兽放在同一水准之上,并认为他们都服从于“为生存而奋斗”这一相同的最高准则的人抛弃了。然后,所有法律都成了一种人为的习俗,而动物之间的相互争斗被叫作“ [自然正义]”。

[自然正义]”。

[45] 《伊利亚特》XVI,384—393。注意,宙斯作为一种捍卫正义的道德力量的思想,在这个明喻中比在《伊利亚特》的其他任何地方都得到了更加清晰的表达,荷马的明喻,与其严谨的史诗风格相对照,经常透露出诗人自己时代的真实生活的讯息。

[46] 赫西俄德,《劳作与时日》,第256—260行。与狄刻女神在神圣王国中的核心位置紧密相连的,是赫西俄德关于宙斯有三万个守护神的观念:他们作为一种天庭的警卫力量,监视着人间正义的维持(第252行)。这种现实主义的态度使荷马“宙斯无所不见、无所不闻”的想法变得更加触手可及。赫西俄德这位神学家自然对这个问题感兴趣:那拣选来为宙斯服务的三万个不朽的神灵是谁呢?他在人类的五个世代的故事里说,他们是黄金时代的人,他们在生前就与神明相似,死后就成了“好的神灵”,作为有死的凡人的守护神生活在大地上(《劳作与时日》,第122行及以下)。在赫西俄德相信神圣正义的宗教现实主义信念与梭伦关于狄刻的理想主义观念之间存在着一种鲜明的对比,参见本卷此处 。后世希腊人的鬼神学(daemonology)就是从赫西俄德的守护神观念发展而来的,它最终与基督宗教的天使学(angelology)相混合。赫西俄德的观点显然是对神灵的一种古老信念,但用他自己的神学和道德思想对其进行了阐释。

[47] 赫西俄德,《劳作与时日》,第633行及以下。

[48] 赫西俄德,《神谱》,第902行。

[49] 赫西俄德,《神谱》,第869行及以下。

[50] 赫西俄德,《劳作与时日》,第286行及以下。

[51] 维拉莫维茨,《萨福和西蒙尼德斯》(Sappho und Simonides ),Berlin,1913,第169页。这个观点一直受到一些批评家的徒劳质疑。《劳作与时日》第312—313行至关重要:“如果你劳动致富了,懒惰者立刻就会忌羡你:因为德性和声誉与财富为伍( )。”从《劳作与时日》第383行开始,赫西俄德为农夫给出的一切具体训诫,都显然隶属于第381—382行的一般观念:“你若满心满怀地向往财富(

)。”从《劳作与时日》第383行开始,赫西俄德为农夫给出的一切具体训诫,都显然隶属于第381—382行的一般观念:“你若满心满怀地向往财富( ),你就这么做,劳作,劳作再劳作。”赫西俄德的事物秩序是这样的:劳作——财富——德性。

),你就这么做,劳作,劳作再劳作。”赫西俄德的事物秩序是这样的:劳作——财富——德性。

[52] 赫西俄德,《劳作与时日》,第63行。

[53] 参见此处注释[51] ,在赫西俄德看来,德性、社会地位和声誉是联系在一起的。在这里,“ [声誉]”的意思与“

[声誉]”的意思与“ [名声]”相同,后者在散文中使用。参见梭伦残篇1,34,“

[名声]”相同,后者在散文中使用。参见梭伦残篇1,34,“ [幸福、财富]”和“

[幸福、财富]”和“ [名声]”两个词的关联。

[名声]”两个词的关联。

[54] 赫西俄德,《劳作与时日》,第293—297行。

[55] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》1.2.1095b10。

[56] 关于赫西俄德《劳作与时日》的这种写作形式,以及泰奥格尼斯教诲诗的平行结构的写作形式,参见本卷此处,注释[22] 。

[57] 赫西俄德,《劳作与时日》,第298—307行。

[58] 赫西俄德,《劳作与时日》,第311行及以下。

[60] 参见贝克(Bekker)编,《希腊佚事》(Anecdota Graeca )733,13。

[61] 赫西俄德,《劳作与时日》,第174、633—640、654—662行;《神谱》第22—35行。

[62] 赫西俄德,《劳作与时日》,第174行。

[63] 赫西俄德,《神谱》,第27行。

[64] 赫西俄德,《劳作与时日》,第10行。参见路德(Wilhelm Luther),《古代希腊的真理和谎言》(Wahrheit und Luege im aeltesten Griechentum ),Borna-Leipzig,1935。