第七章 色诺芬:理想的绅士和战士

[156]除了绝顶天才柏拉图之外——他的学校保存了他的作品——苏格拉底的圈子只有一位作家的作品得以大量幸存,这绝非偶然。那就是局外人色诺芬的作品。其他如安提斯泰尼、埃斯基涅斯、阿里斯提波等人,他们只是效仿苏格拉底的道德召唤,都不过是一些名字而已。色诺芬涉猎广泛,文风多变,人格虽有其局限,但个性鲜明,和蔼可亲,因而一直是读者特别喜爱的一个人物。古代晚期的古典研究者们将色诺芬看作阿提卡的优雅和魅力的典型代表,是完全有理由的。 [1] 如果我们不只是把他当作第一位要读的希腊散文作家(正如由于其朴实无华的明澈文风,孩子们现在在学校里仍然要这样做那样),而是把他放在他那个世纪的伟大作家修昔底德、柏拉图和德摩斯梯尼之后来读他,那么就会发现,他是他那个时代最纯粹的化身,我们会从不同的角度看待其作品的许多方面——尽管其文风令人愉悦,但在智力上却显得卑不足道。

不过,尽管色诺芬无甚令德高名,不是那种让人闻之肃然的人物,但他也绝不只是他那个时代的普通人——一个“等闲之辈”。他是一个有自己独到之处的人物。他有他自己的奇特命运,这种命运是其天性与成长环境使然。他与伊索克拉底出生于阿提卡的同一个街区,在伯罗奔尼撒战争最后十年间,他与伊索克拉底和柏拉图一样,有过相同的不幸经历,其时,正是他长大成人的时候。与他那一代的许多年轻人一样,他被苏格拉底所吸引;尽管严格说来,他并非苏格拉底的学生,但这位老人给他留下了如此深刻的印象,以至于在他后来的生活中,在他远征波斯归来之后,他在著作中不止一次地长久怀念他。不过,塑造其命运的并不是苏格拉底,而是他自己对冒险和战争的燃烧的激情,[157]这种激情使他对波斯王子小居鲁士这个浪漫的反叛者兴致勃勃,并促使他加入了居鲁士麾下的雇佣军。 [2] 在那部最多姿多彩的著作(即《远征记》[Anabasis] 或《居鲁士的远征》[Expedition of Cyrus]) 中,色诺芬描述了这次冒险经历,雅典人怀疑他在这次远征中受到了斯巴达的政治影响, [3] 他在这次亚洲战役中获得了难以估量的军事知识、民族学和地理学经验,作为代价,他被雅典驱逐出境。 [4] 在《远征记》中,色诺芬谈到了斯巴达在伯罗奔尼撒西北埃利斯(Elis)的乡下,一个叫斯基鲁斯(Scillus)的地方给他安置的房屋和地产。那里成了他的第二故乡。 [5] 他在那里平静地生活了许多年,以一个乡绅农场主的身份著书、狩猎、宴享朋友。他对农夫的那种丰富多彩的生活的热爱,是其天性的一种典型特征,这种热爱与他对苏格拉底的怀念以及他对历史和军旅生活的兴趣一样强烈;与历史和军旅生活一样,田园生活是其作品的一个重要因素。他在民主制度的雅典的痛苦政治经验,迫使他仔细思考斯巴达[的政制和教育]。他对斯巴达(那时它是希腊世界几乎无可争议的领导者)的领袖人物和制度结构的知识日益丰富,这促使他写下了《斯巴达政制》(The Lacedaemonian Constitution )和《阿格西劳斯传》(Agesilaus )这篇颂词。不过,他的“希腊史(Greek History)”,即以《希腊史》(Hellenica )而闻名著作,标志着他的兴趣扩展到了整个当代历史;而他的《居鲁士的教育》(Cyropaedia ),则反映了波斯对他的影响。在雅典及其第二次海上同盟重新获得某些原有权力期间,色诺芬仍然远居他乡。直到同盟——第二次海上同盟是雅典最后的伟大政治成就——崩溃之后,他才重返故里;那时,他才试图在重建雅典的军队和财政方面发挥自己的作用,撰写了几本实用性的小书。在同盟战争结束(公元前355年)不久之后,我们就看不到色诺芬的踪迹了。其时,他已年过七旬,时日无多;因此,其出生和死亡的时间,与柏拉图的相当接近。

总会有一些人觉得自己不能在城邦为他们限定的狭窄范围内建功立业、出人头地,他们觉得,他们因时代的经历而与国家相疏离,色诺芬丰富多彩的一生表明,他正是这种人之一。真正使他与母邦雅典之间的鸿沟大到无法跨越的,是雅典对他的放逐(这是他几乎没有想到的)。[158]当他去国离乡时,雅典与斯巴达之间的大战已经尘埃落定,雅典帝国内部的腐败和外部的崩溃将年轻一代扔进了怀疑的绝望深渊。他决定开启自己的新生活。当他为苏格拉底辩护时,主要是考虑到政治上的原因,他才加入到苏格拉底的辩护者之中;他为苏格拉底的辩护成了后来《回忆苏格拉底》(Memorabilia )或《回忆录》(Memoirs )的前两章,但它可能写于公元前393至前390年之间,正是在此期间,智术师波吕克拉底发表了他对苏格拉底和苏格拉底信徒的指控,从而引发了一场文字官司。 [6] 他从流放中发声反对这样一种想法,即人们可以将苏格拉底与阿尔西比亚德和克里提亚的理想相等同 [7] ——新苏格拉底学派的反对者们正试图证明这两人是苏格拉底的学生,以便将与苏格拉底相关的一切都诋毁为反对民主制度。 [8] 当苏格拉底被判处死刑时,甚至他的那些控告者们也没有做过这么恶劣的事。除此之外,对色诺芬来说,如果想要最终重返雅典,那么,被一劳永逸地归入到反民主制的行列也是很危险的。 [9] 他为苏格拉底所做的辩护,是被当作反驳波吕克拉底对苏格拉底的政治讽刺的独立小册子来阅读的,人们甚至可以从中推断,当色诺芬写下这篇文章时,他仍怀抱着有朝一日能重回母邦的希望。 [10] 为了理解为何这篇文章在不再流行之后仍被收录于较大篇幅的《回忆苏格拉底》之中, [11] 我们必须考虑到后来色诺芬遭遇的一种类似处境。那就是在公元前360至前350年期间,他在放逐中被召回国:因为那时,这篇文章作为他永远热爱母邦的一个证据,再次引起了人们的兴趣。通过赞扬苏格拉底对城邦的完美忠诚,他也证明了自己经常被置疑的对雅典民主制度的支持态度。 [12]

他的很大一部分著述工作集中在公元前360至前350年之间。 [13] (回到雅典显然给他的思想带来了新的刺激。)他肯定是在此期间完成了他的《希腊史》,该书以曼提尼亚(Mantinea)战役(公元前362年)结尾,色诺芬努力想对他如此钦羡过的斯巴达体制的崩溃作出某种解释。 [14] 他的《斯巴达政制》也属于斯巴达霸权崩溃之后的时期:该书最后在斯巴达的“从前”和“如今”之间进行的对比,以及对斯巴达的批评,使这一点确凿无疑。 [15] 公元前369年斯巴达和雅典之间的结盟,使色诺芬有机会接近雅典,[159]最终,他从放逐中被召回国。然后,在公元前360至前350年之间,当雅典也失去许多权力,其第二次海上同盟被摧毁时,这场悲剧在柏拉图和伊索克拉底的后期著作——《法义》、《战神山议事会辞》、《论和平》——中激发了一种新的强烈的教育意图。 [16] 色诺芬对这场教育运动的理想心有戚戚,因而以《回忆苏格拉底》和一组短文加入了这场运动。 [17] 我们必须把以下作品置于他放逐归来之后撰写的最后著作之中:关于骑兵长官的职责的《论骑术》(Hipparchicus )(显然是说雅典的情况)、《论马术》(On Horsemanship )(与《论骑术》相联系), [18] 以及讨论政府收入的政治经济论文(如果像现在人们相信的那样是真作的话)。 [19] 他的《论狩猎》(Cynegeticus )明显致力于探讨什么是最佳的教育这个问题,也应该被归入这一时期,因为其中包含了对纯粹的修辞学[雄辩术]教育和智术教育的激烈批评。 [20] 有人曾经认为该书——由于其主题——必定是在斯基鲁斯(Scillus)的乡下撰写的,但他已经不可能感受到像斯基鲁斯乡下的那种宁静了。当然,该书据以成文的生活经验可以追溯到那个时期;但作品本身肯定属于其在雅典时期的积极著述生活。

色诺芬的全部作品或多或少都被教育的愿望所支配。这一特征不仅是他对时代潮流的妥协,而且是他天性的自然流露。即使他在万人远征这个激动人心的故事中所扮演的角色,也有许多不折不扣的教育色彩。作者认为读者就是来学习他在特定情境下是如何说话和行动的,比如,当希腊人被蛮族人和敌军包围而身处绝境时,他必须想方设法寻找和弘扬自身的德性。色诺芬经常强调以下事实,即他的许多品质和行为是值得模仿的典范——更不要说他坦诚地展示的那些专业知识和技能(尤其是军事上的)了。不过,当我们阅读这些时,与其说是受到了其有意识的教育目的的影响,不如说是与色诺芬及其同仁的激动人心的冒险事业产生了共鸣,这种冒险即使对经验丰富的军队来说,也必定形势严峻,甚至令人绝望。[160]不过,色诺芬绝对没有炫耀自己的聪明才智和勇敢精神的意思。因为这本书讲述的仅有的一个故事——一支多达万人的希腊雇佣军,当他们的大多数首领在谈判中被背信弃义地处死或抓捕之后,如何在从幼发拉底河到黑海的征途中,经历连续不断的危险和战斗,找到一条回归的生路——是那些年希腊阴沉黯淡的历史上的唯一一抹亮色,从而显得更引人入胜、令人喜爱。

最让我们深受触动的,不是色诺芬试图在我们身上施加的影响,而是那些陌生的异族人在他身上留下的持久印象。这种印象出现在每一页的字里行间。我们注意到的第一个地方,是在他对波斯贵族及其男子气概的质朴描述中。在我们根据《居鲁士的教育》的理想化背景来考察色诺芬对波斯生活的描写之前,我们无法评估他对他们的生活到底有多赞赏。当然,他的这种赞赏不是没有杂质的。希腊人不得不与波斯人打交道,他对堕落的波斯人的背叛行为只有充满愤怒和怨恨的鄙视。但是,想要知道我们如何看待《远征记》中居鲁士的人物形象, [21] 我们根本不需要他在《家政论》中的断言,即如果小居鲁士还活着的话,他会像他的那位著名先祖一样,成为一位伟大的统治者。 [22] 这一人物形象是由一个热烈的仰慕者所描绘的,他不仅对这位英勇的小王子的悲剧性死亡倍感痛惜,而且将其视为古波斯德性的最后一次回光返照而推崇有加。在《居鲁士的教育》的结尾,色诺芬宣称,波斯权力的衰落是因阿尔塔薛西斯宫廷中的道德废弛肇始的——小居鲁士要推翻的正是这位国王的统治。 [23] 如果小居鲁士得偿所愿,大功告成,那么他肯定会在与希腊文化精髓的合作中,启动一次古代波斯理想的重生; [24] 如此,整个世界历史也许就与现在判然有别了。居鲁士的品格,如色诺芬在叙述了他在库纳克萨(Cunaxa)之役中英勇牺牲之后所描述的那样,是最高贵的kalokagathia[美善]的一个完美典范。 [25] 色诺芬的描述旨在敦促读者仿效这一典范,同时也告诉希腊人,真正的男儿本色、优良品行和高贵情感,并非希腊民族的专属之物。色诺芬的民族自豪感,以及他对希腊文化优越性的信念,一次又一次地跃然纸上。不过,尽管如此,他还远没有天真到这样的地步:即认为真正的德性就像上天的恩赐一样,每个普通的希腊人都天生具足。在他对最高贵的波斯人的描述中,[161]我们很高兴地看到,他是怎样连续不断地认识到他与他们的交往所教给他的东西:即无论在何处,这个世上真正的美善永远都是一种罕见之物,是温文有礼和高级文化的盛开之花,它只在任何一个种族和血统的最佳代表中充分展现。

公元前四世纪的希腊人处于遗忘这一真理的危险之中,他们高尚却往往不切实际地努力主张所有人一律平等地分享德性,好像德性与平等的公民权一样,生来就有。色诺芬以其反复的经历发现,在独立自主的能力和负责任的行动能力方面,普通希腊人胜于普通蛮族人。但是,波斯人的伟大要归因于他们的精英阶层所达到的那种令人钦佩的高级文化和品格训练;警觉一点的希腊人对这一点相当清楚——由于柏拉图和伊索克拉底这样的当代著作家在讨论教育和文化时,已经清楚地阐明了精英问题是每一个文明的核心问题,因而更加如此。色诺芬对波斯伟大人物及其奇特生活方式的兴趣,向他展现了高级文化的秘密——一个常常被理想主义的教育者们忽视的秘密。高贵的波斯人有他们自己的一种教育和理想,或者某种类似的东西; [26] 正是由于有这样一种东西,他们才能如此乐于接受希腊文化(Hellenism)的最高成就。 [27] 色诺芬在描绘居鲁士时,将他对希腊文化的热爱(phihellenism)和波斯人的那种崇高德性这两个特征紧密结合在一起。居鲁士就是一个波斯版的亚历山大。只不过他的命运遭际,他的堤喀女神,与马其顿的亚历山大迥然不同。刺穿他胸膛的长矛完全有可能杀死亚历山大。 [28] 如果这杆长矛不曾夺去他的生命,那么,希腊化时代就会随着他一同开启,并且沿着一条不同的道路前进。 [29] 但是,就因为这杆长矛夺去了他的生命,色诺芬的《远征记》就成了这样一部著作:它通过记录上万人的远征,提醒公元前四世纪的希腊人,如果居鲁士没有在库纳克萨之役中倒下的话,任何一位勇敢的希腊将军都会做希腊雇佣军愿意帮助他做的事情。自此以后,希腊人觉得,波斯帝国就在第一个征服它的希腊人的掌握之中了。色诺芬使所有深思熟虑的希腊人——伊索克拉底、亚里士多德、德摩斯梯尼——都深信这一点。 [30] 再者,[162]《远征记》是第一本强调希腊文化滋养波斯的东方文化之可能性的书,因为它指出,在文化关系领域中,波斯贵族的教育是一个决定性因素。 [31]

希腊文化总是通过其智力文化的内容和形式,给每个其他精英阶层传输某种它所没有的东西,但也因此促进了其自身的发展。在色诺芬那里,居鲁士不是被作为一个平淡无奇的有教养人士、一种对希腊人的单薄模仿来呈现的,而是作为最纯粹、最高尚的波斯人的类型来呈现的。 [32] 这一观点与伊索克拉底的评论——许多希腊人没有接受过希腊的教育,而其他国家的优秀公民往往饱受希腊文化的浸润——不谋而合。 [33] 这两个希腊人,还有其他类似的希腊人,看到了——无论多么模糊不清——希腊文化将其影响力延伸到希腊民族之外的可能性,以及这种延伸赖以发生的前提条件。希腊文化必须与每个国家的文明的最优秀部分相结合。因此,色诺芬逐渐认识到,希腊人的世仇——勇武侠义的波斯人——有一套自己的教育体系,它与希腊古老的美善理想非常相似。实际上,二者之间的比较反过来也影响了他关于希腊文化理想的看法,因而他将取自波斯贵族的一些特征与他关于希腊德性的刻画相融合。《居鲁士的教育》为希腊读者提供了体现在一个波斯君王身上的政治才干和王者风范的理想,对于这样的一部著作,这是唯一的解读方式。

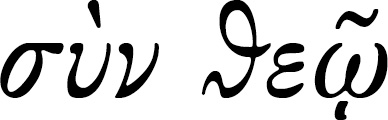

尽管这部著作的标题中有“教育”一词,但从我们的角度看,它令人失望:这部著作只有第一部分讨论居鲁士的教育。 [34] 它不是一部经典的“教育小说”,而是一部关于波斯帝国的创建者居鲁士的完整传记,尽管是一部充满浪漫主义色彩的传记。尽管如此,在其教育意图随处可见的意义上,这部著作仍然可以说是一部关于教育的书。居鲁士是一位模范君主,他以自身的优良品性和正确行为逐步成功地控制了他的地盘。 [35] 公元前四世纪的希腊人能够同情地看待这样一个人,这一事实本身表明时代发生了怎样的变化。这部著作居然还是由一个雅典人来完成的,这一事实也许更加说明了这一点。我们正在步入这样一个时代,这个时代最重大、最迫切的问题之一,就是年轻王子们的教育问题。叙述一个彪炳史册的君王的丰功伟绩是教育此类学生的方式之一。[163]柏拉图和伊索克拉底则试图采用别的方式——一个选择辩证法训练,另一个提供关于君王职责的格言和反思汇编。 [36] 色诺芬的兴趣主要集中在王子的军人气质上。他从道德的角度,同时也严格地从军事的角度来描述这一点,还加上了一些来自他亲身经历的色彩。色诺芬认为理想的男子就是战士:质朴健康,诚实勇敢,受过严格训练,不仅能够抵御各种不利因素和敌人,而且能够克服自身的缺点。在一个政治架构正在崩溃、公民安全得不到保障的世界中,战士是唯一能够巍然屹立、独立自主的人。色诺芬心目中的理想战士,不是那种粗暴地践踏各种习俗和法律,对每一个棘手的难题(Gordian knot)凶狠地乱砍乱劈的人,不是那种傲慢自大、盛气凌人的家伙。因此,他笔下的居鲁士是正义的模范,对朋友爱护有加,对人民以诚相待,以此来统治自己的国家。 [37] 色诺芬的战士对神怀抱单纯的信仰。在他关于骑兵长官的职责的论文中,他曾经说过,那些对他为什么总是加上“ (即神愿意[God willing])”一词感到好奇的人,如果他不得不在不间断的危险中度过一生的话,很快就会理解的。 [38] 不过,他也认为,军旅生涯是对一个真正高贵之人的最佳教育。战士和统治者在居鲁士身上的结合,对色诺芬来说,是一种自然而然的理想。 [39]

(即神愿意[God willing])”一词感到好奇的人,如果他不得不在不间断的危险中度过一生的话,很快就会理解的。 [38] 不过,他也认为,军旅生涯是对一个真正高贵之人的最佳教育。战士和统治者在居鲁士身上的结合,对色诺芬来说,是一种自然而然的理想。 [39]

作为培养这种高贵品质和勇敢精神的一所杰出学校,色诺芬对波斯的教育深感兴趣,他把对波斯教育的描述编织进他的英雄传记中。首先引起他对这一主题的兴趣的也许不是苏格拉底。长久以来,雅典以及其他地方的良好社会一直对其他国家的政治制度和教育体系保持着敏锐的兴趣。 [40] 色诺芬可以从其个人的经验和研究的角度提供新的细节——波斯生活的这一特定方面之前可能从未被如此详尽地记录过;不过,即使是他的叙述,也没有很深入地讨论细节。他认为波斯的教育要比其他国家的优越, [41] 他以此意指柏拉图所描述的希腊教育体系。希腊人不是那么强烈地关注教育问题——除了在斯巴达,色诺芬没有提到斯巴达,他也没有将斯巴达与希腊其他城邦置于同等水平。 [42] 他说,[在斯巴达之外的希腊]每个人都让自己的孩子随心所欲地成长。当他们长大成人,就会受法律的约束,各种规定也会强加给他们。[164]不过,事实证明,他们在遵纪守法的教育上并不令人满意,希腊诸邦却对此颇为自豪,他们将此称为公平正义。而波斯人,在希腊的父母教孩子们认字母表时,就教导他们什么是公平正义。 [43]

他们接受教育的地方是“自由广场(free forum)”或者自由民聚集的地方,王宫和其他公共建筑就在这个广场的四周。这里严禁贩夫走卒兜售叫卖,因而他们的粗鲁喧嚣不会干扰“有教养之人的有序行为”。 [44] (这与雅典,乃至整个希腊形成了鲜明的对比,在雅典,学校周围的市场商铺林立,讨价还价的声音兴奋而洪亮)。 [45] 这种定位将波斯的教育牢牢地与共同体捆绑在一起:实际上是将教育正确地置于社会的中心位置。主管孩子教育的负责人,是一些被挑选出来最适合完成任务的年长者;而负责教育即将开始服兵役的青年,即“埃菲比(ephéboi)”的统领,是那些经过精挑细选、处于人生黄金期的人。 [46] 与希腊的成年人一样,波斯的孩子也有一个法庭,他们可以到这个法庭起诉他人偷窃、抢劫、欺诈、侵犯人身、侮辱和辱骂等罪行。 [47] 犯罪者会受到法律的惩罚,诬告者一旦被发现,同样不能逃脱惩罚的结果。色诺芬指出了一条富有波斯特征的行为规范——忘恩负义要受到严厉的惩罚。忘恩负义被认为是无耻之源,因而是一种犯罪。 [48] 这使我们想起柏拉图和伊索克拉底对羞耻感的强调,他们将这种值得钦佩的羞耻心视为教育和维系任何一个社会的基础。 [49] 色诺芬认为,波斯教育体系的真正基础是对伟大榜样的模仿。是成年人的以身作则使年轻人学会了自愿遵守至高无上的法则,即服从:因为他们看到他们的长者日复一日地在一丝不苟地履行同样的义务。 [50]

波斯的孩子们过着尽可能简朴的生活。他们要将面粉、做佐料的小豆蔻子、喝水的罐子随身带到学校;他们要在老师的监督下一起进餐。这种教育一直持续到十七岁。然后,他们便进入年轻人的行列,作为“埃菲比”进入学生训练营,在那里服役十年。色诺芬赞扬波斯青年的义务兵役制,[165]因为这个年龄段的年轻人正需要格外小心。学生训练营是军事训练学校,这里的年轻人要随时听从统领的调遣,当国王外出狩猎时——国王每个月都有几次外出狩猎——作为卫队跟随国王。 [51] 色诺芬认为波斯人赋予狩猎的重要意义证明了波斯教育体制是何等有益于健康。他赞扬狩猎对培养坚韧不拔的意志的作用,将其视为良好教育的本质性部分——正如他在《斯巴达政制》和《论狩猎》中说的那样。 [52] 在《论家政》中,色诺芬为这两项波斯教育的特征——对公正公平的训练和狩猎——加上了另一项,即农耕。 [53]

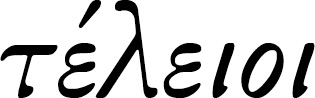

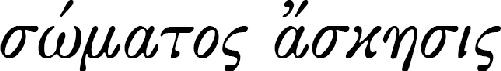

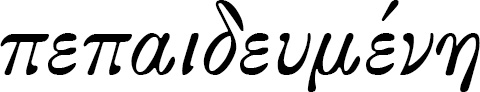

波斯社会按照年龄划分为四个等级:孩童、学员、成年人、长老。只有父母负担得起、不让他们工作、而是把他们送进美善学校的年轻人,才能成为训练营的学员;只有那些在训练营服完兵役的年轻人才能加入成年人( )的行列,且在之后成为长老(

)的行列,且在之后成为长老( )。 [54] 这四个等级构成波斯民族的精英。整个国家都有赖于他们,因为国王通过他们来统治自己的国土。除了斯巴达有可能之外,这一切在希腊公众看来必定非常奇怪,斯巴达人会注意到波斯有许多制度与他们的非常类似。 [55] 现代读者可能会想起像普鲁士这种军事国家的学员训练营,这种军事化国家源源不断地为军队输送青年军官,并且按照他们自己的精神对幼儿从孩提时代起就进行训练。这两种体制的社会基础完全一样,这一事实证明我们的这种比较是合理的,它们都是封建制国家。尽管色诺芬的描述似乎使财务自由取代了良好出身作为军事训练营的入职资格, [56] 但进入训练营的男孩必定差不多都属于拥有土地的波斯贵族阶层。

)。 [54] 这四个等级构成波斯民族的精英。整个国家都有赖于他们,因为国王通过他们来统治自己的国土。除了斯巴达有可能之外,这一切在希腊公众看来必定非常奇怪,斯巴达人会注意到波斯有许多制度与他们的非常类似。 [55] 现代读者可能会想起像普鲁士这种军事国家的学员训练营,这种军事化国家源源不断地为军队输送青年军官,并且按照他们自己的精神对幼儿从孩提时代起就进行训练。这两种体制的社会基础完全一样,这一事实证明我们的这种比较是合理的,它们都是封建制国家。尽管色诺芬的描述似乎使财务自由取代了良好出身作为军事训练营的入职资格, [56] 但进入训练营的男孩必定差不多都属于拥有土地的波斯贵族阶层。

在希腊,军人贵族阶层与斯巴达体制最为接近,色诺芬对军人贵族的钦羡在这种奇特的波斯体制中发现了第二个模范。我们不妨问一问,他写作《居鲁士的教育》的目的到底是纯粹理论性的呢,还是确实想传播和实现他正在描述的理想?身处这样一个时代,即使像色诺芬这样的历史学家,对教育主题抱有一种纯历史的态度是不可能的。[166]该书的写作试图告诉人们,色诺芬是在斯巴达仍拥有霸权的时代构想的这本书,作为一个来自雅典的逃亡者,他觉得自己应该通过描写军人气质在波斯所是的样子,告诉有教养的雅典人,真正的军人气质究竟意味着什么。他在斯巴达的工作服务于同样的目的。尽管如此,我们千万不要以为他想要写一本纯粹的宣传手册。他在这两本书的结尾附加的评论排除了这种可能性。在《居鲁士的教育》的结尾,他着重谴责了当时的波斯,并解释了其衰落的原因。 [57] 在《斯巴达政制》的结尾,他对当代斯巴达人进行了相同的评论。 [58] 这在阿格西劳斯还活着的时候几乎是不可能的——在阿格西劳斯于公元前360年死后,色诺芬为其撰写的一篇颂词中,色诺芬将其作为斯巴达德性的化身赞扬有加。这两本书的结论及其历史暗示,在某种程度上倾向于将它们置于色诺芬职业生涯的后期,那时,斯巴达的统治已经一去不复返了。 [59] 然而,一个像色诺芬这样有想法的人,除了出于当时的政治考量,还很可能想让波斯的教育精神传诸后世,永垂不朽。他多次预料可能会有的反对意见,即有人会认为他是在宣扬东方的生活方式和一种野蛮的专制制度:他小心翼翼地在自己那个时代的堕落的波斯人和波斯帝国创建时期的英侠武士之间作出区分。他认为,通常被认为是波斯人的那些奢靡生活方式,其实是米底亚人的, [60] 一旦波斯人认识到了他们自己的优势,它们就成了波斯打败并吞并米底亚帝国的主要原因之一。居鲁士时代的波斯人不是奴隶,而是具有平等权利的自由人; [61] 只要居鲁士还在当政,这种精神就依然活在新国家的各种政制之中。是他的继承者们断绝了与这种精神的关系,也因而加快了他们自己的衰落。 [62] 色诺芬认为,波斯的教育是他们早年德性的最后遗存、现存的唯一代表。尽管当时的波斯已经堕落,但他仍然深信,使波斯的教育连同其帝国的创建者和往昔的伟大永垂不朽,是有价值的。

色诺芬的《斯巴达政制》与《居鲁士的教育》最为相似。[167]尽管其主题不是某个人的历史,而是对斯巴达整个政治架构的描述,但二者都以教育为起点,并由此引出它们接近主题的特定视角,这一事实表明它们具有可比性。严格意义上的教育只包括这两本书的前面几章;但色诺芬认为教育是波斯和斯巴达的基础,而且他不断地提及教育的影响。 [63] 如果我们认为“教育”一词包括成人生活的那种监督(这种监督在这两个国家是惯例)的话,那么这两个国家的其他机构也带有同一种教育制度的印记,这种印记是根据其逻辑结论而产生的。

从我们可以获得的最早文献(即提尔泰奥斯的诗歌)中,我们曾经构想出斯巴达公民德性的理想。提尔泰奥斯是在美塞尼亚(Messenian)战争年代写下的这些诗篇,在美塞尼亚战争期间,迫于战争的可怕压力,新的斯巴达理想针对旧的更贵族化的原则树立了自己的权威。简言之,公民对城邦公共福祉的最大贡献就是加入保卫国家的行列,而他在城邦中的诸项权力也应该由他在履行这一最高义务时的勇猛程度来衡量,而不是由他的等级特权或财富多寡来衡量。由于斯巴达城邦共同体为了生存总是不得不战斗,或者随时准备战斗,个体和城邦之关系的这一基本观念从未遇到过挑战。在长达数个世纪的过程中,斯巴达城邦共同体发展出了其自身生活的独特制度。(我们没有其各个发展阶段的相关资料。在色诺芬和柏拉图的时代,实际上,早在他们之前,斯巴达秩序的形成过程已经结束和完成。任何有价值的斯巴达历史资料之所以得以幸存,完全是由于像色诺芬这样的著作家对斯巴达教育的兴趣所致)。 [64] 其余的希腊人以惊奇和钦佩的眼光,来看斯巴达每一项服务于相同目的的制度,是如何使斯巴达公民成为全世界最好的战士的。他们很明白,这不可能是由于不间断的训练和操纵而造成的,而是从最早的童年时代起就培养他们的品格所致。这种教育不仅是军事训练,而且是最广泛意义上的政治和道德教育;但它又与希腊其他地方的政治和道德教育所包含的意思截然相反。在每一个希腊城邦中,除了有雅典民主制度的朋友外,还有对斯巴达精神深信不疑的崇拜者。[168]柏拉图并非他们之中的典型,因为他对此种斯巴达理想相当不满。柏拉图所钦佩的是斯巴达的那种逻辑彻底性——凭借这种逻辑彻底性,一种主导原则得以贯彻到斯巴达生活的方方面面——以及斯巴达人对这一事实的认识,即在构建共同体的精神时,教育至关重要。 [65] 色诺芬比柏拉图更是彻头彻尾的亲斯巴达代表,在贵族阶层中间,他尤其显得引人注目。

尽管色诺芬对母邦有一颗拳拳爱国之心,但他对当时雅典民主制度的批评不时出现在《回忆苏格拉底》之中;这使他羡慕雅典政治对手斯巴达的诸多事物,他认为这些事物是雅典未曾解决的问题的明智解决方案。在他看来,他那个时代的民主制度的全部麻烦都源于一个原因,即个人对自我的过分强调,个人似乎认为民主制度下的公民没有义务,只有权利,相信自由的本质就是拥有城邦保证的这些特殊利益和权力。由于色诺芬的理想是严明的军纪,他必定发现这种义务感和责任感的缺乏尤其令人反感。他的政治思想的出发点,不是个体实现其自身理想的要求,而是使城邦共同体的生存得以可能的外在条件。这么多当代思想者所批评的雅典民主制度的缺陷,其公民在一个充满嫉妒和敌意的世界中为国而战时的逡巡不前和无能为力,在他看来,简直愚蠢之极,幼稚而荒谬,会很快使雅典失去她骄傲地吹嘘的自由。斯巴达的纪律当然不是经由多数公民的自由决断而引进的,它被纳入到城邦的法律体系之中,在色诺芬看来,斯巴达的法律体系是一个独一无二的天才(即带有神话色彩的吕库古)的作品。 [66] 色诺芬很清楚,斯巴达人为什么将他们古老的生活方式,作为统治一个外来的和被征服的种族的永久守备,在一种战争状态中保持下来——这种战争状态大约持续了数个世纪之久。不过,他没有提及这些历史事实。他将斯巴达秩序看作一种自我完善的政治艺术作品;他对其独创性推崇备至,并相信这一作品是其他民族仿效的模范。 [67] [169]他的意思当然不是亦步亦趋地照搬照抄。柏拉图的政治著作是理解希腊人所说的模仿的最佳钥匙。那时的希腊人还远没有像现在的我们那样倾向于接受一种合乎逻辑地构造而成的艺术作品[政治制度]或思想体系(它有着自身的特殊性质和存在条件),还远没有像现在的我们那样将它看作一种独特的[不可拆分的]个体事物;一旦他们被迫承认任何一种制度[艺术作品]或思想体系的优点,就会试图模仿其中看来是好的和有用的东西。对色诺芬来说,在全部伟大的希腊城邦中,斯巴达就是居鲁士营帐中的军人德性的化身。

色诺芬很清楚,个人主义者和自由爱好者——他们在他那个时代是如此普遍——必定会认为,斯巴达的文教制度和生活方式是一个彻底的悖论。 [68] 他经常小心翼翼地隐瞒自己对吕库古制度的认同,将他的立法是否有利于国家这一问题,留待善于思考的读者自行判断。他必定已经预料到读者们会各持己见,预料到许多人会认为,为了这点好处,付出的代价过于高昂。 [69] 尽管如此,他显然期待绝大多数同时代人的赞同,而且不只是在下述那样的城市和城邦中获得赞同:在那里,他的著作所包含的那种文学兴趣被认为是多余的——就像这种文学兴趣在斯巴达可能会有的遭遇一样。 [70] 这个问题不是一个纯粹的意识形态问题。色诺芬因其在一个开明的民主环境中支持这样一种不合时宜的理想而被称为一个浪漫主义者,但他不是诗人:他是一个务实的人。因其作为一名战士的早期职业生涯,色诺芬对斯巴达怀抱同情之心,他作为一个乡绅和农夫的政治观必定增强了这种同情之心。他了解这个城邦及其人民。他看得很清楚,从城市无产者着手的任何一种解决社会问题的尝试,都无补于国家和农夫。甚至在他还在遥远的埃利斯的角落里种地时,他就参加了那里的政治斗争。我们从关于埃利亚的党派政治的准确知识中得知这一点,这是他在《希腊史》终章所透露的:他给这一主题分配了不相称的篇幅,并以一种亲眼目睹者的权威口吻说话。 [71] 在这些社会斗争中,保守的斯巴达和民主的阿卡迪亚(Arcadia)都发挥了它们的作用,色诺芬有很好的机会研究这二者。[170]在以农耕为主的伯罗奔尼撒半岛,民主运动(是在斯巴达遭受留克特拉之败后,由底比斯所助长的)是某种相对新颖的事物,是对原有固定模式的背离——在斯巴达的指引之下,伯罗奔尼撒人已经在这种固定模式中生活了数百年。即使在美塞尼亚人和阿卡迪亚人退出斯巴达政治体系之后,他们中的保守派仍然站在斯巴达一边。在埃利斯,阿卡迪亚的新扩张主义的影响是不受欢迎的。色诺芬认为,雅典在她对底比斯的突然崛起深感焦虑之时,与深感屈辱的斯巴达人结盟,真是非常幸运。这有助于使雅典读者更容易接受对斯巴达状况的一种平和但批评性的描述,使他不再像以前那样因为描写了雅典的世仇斯巴达而暴露于政治怀疑的火力之下。 [72]

斯巴达教育体系(agogé)的细节众所周知,这里无法从色诺芬的叙述中一一抄录。其要点如下:

1. 养育健康儿童的官方监管从很早——在受孕和怀孕期间,甚至在受孕之前——就开始了。

2. 通过优生优育花大力气保证种族的质量。

3. 幼儿由国家指定的老师来教育,而不是由其父母或者像其他国家那样由奴隶-保姆和家庭教师来教育。

4. 遴选一个有城邦最高职位选举资格的人来负责幼儿的全部教育事宜,此人被称为督导(paidonomos)。

5. 把男孩和刚成年的青年安排到军事单位,把青年与未成年的男孩分开。

6. 各个年龄段的人由比他们更可靠的成员独立管理。

7. 只给男孩们吃适量的粗茶淡饭,穿少量的粗布衣服,以磨炼他们的身体。

8. 教育一直由国家负责到成年初期。

在现代读者看来,这里面有很多部分显得夸张和粗鲁;但雅典的哲学家们认可其潜在原则的正确性,即教育应该由国家或城邦来接管,[171]由政府公开任命的官员监管。通过将这一原则纳入他们关于理想城邦的规划,他们使这一原则征服了几乎整个世界。 [73] “教育应该是国家关心的问题”这一设定,是斯巴达对文化[教育]史的真正贡献,其意义怎么评估都不为过。斯巴达教育体制的第二个要点,是其青年强制兵役制,这是斯巴达教育的一个本质性部分。在斯巴达,青年的服役期比希腊民主国家要长得多,一直延续到成年期的生活为止。如我们所见,这一点也为柏拉图所采用。

对一个具有色诺芬这样的理念的人来说,当斯巴达体制在留克特拉——在那里,不可战胜的斯巴达军队惨遭失败——遭受致命一击时,这必定是一种强烈的震撼。在《斯巴达政制》的结尾部分,色诺芬指责当时的斯巴达人贪图金钱、迷恋高位、沉湎感官享受,暗示是这些恶行毁了斯巴达的霸权。 [74] 在他的《希腊史》中(色诺芬的《希腊史》不仅是对修昔底德的历史的外在接续,还是对其内在精神的继承,即解释历史事件背后的必然性),他严厉批评斯巴达人在他们统治希腊期间所犯的错误。对斯巴达从权力顶峰的悲剧性跌落,除了说这是复仇女神无可逃避的报应:抱负越高,报应越重,弓拉得越紧,反作用越大,色诺芬无法以其宗教观作出别的解释。尽管他仰慕斯巴达,但仍然保持着一个雅典人的足够清醒,对斯巴达人的严酷专制颇有隔阂。不过,这并不妨碍他在斯巴达衰落之后写一部关于斯巴达教育的著作,也确实使他以有保留的赞赏态度来看待斯巴达的政教制度,与他在《居鲁士的教育》中看待波斯的态度如出一辙。实际上,在这部有关斯巴达教育的著作中,真正最有教育意义的是他的那种劝诫态度。正是在同样的意义上,我们可以把《希腊史》看作伟大的希腊教育的组成部分,它所教导的不是内在于历史事实本身的东西,就像那位无比伟大的前辈修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中所做的那样。色诺芬开诚布公,以一种传道的热忱亲自提供他的教导。斯巴达的留克特拉之败和雅典在伯罗奔尼撒战争末期的崩溃,[172]是他生命中经历的两个最伟大的历史事件;二者共同铸就了他对一种植根于正义的神圣的世界秩序的信念。 [75]

色诺芬关于苏格拉底的著述——对话和对老师的个人回忆——属于其作品的一个特殊类别。它们与教育主题的关联,我们无需多言。色诺芬天然倾向于看到事物的道德方面和引人深思的方面,正是苏格拉底给了他发展这方面天性的最大动力。 [76] 作为关于苏格拉底的知识的历史证据,我们已经对他《回忆苏格拉底》中的那些回忆进行过评价;我们不可能将其作为色诺芬的教育观念的反映再认真讨论一遍。 [77] 我们对其作为历史证据的价值的评论,包含一种关于色诺芬的思想意识的判断。我们愉快地看到,色诺芬是如何让苏格拉底提出他自己最钟爱的理论,又是如何让苏格拉底成为雅典复兴(这是色诺芬所希望的)时代的潜在教师的; [78] 苏格拉底为骑兵长官的职责和战术教学提供专业的军事建议,他与小伯利克里会面,小伯利克里是后来阿吉纽西(Arginusae)海战的司令官之一,他当时正因为雅典的一系列挫折而深感沮丧;苏格拉底告诉他,如果雅典引进严明的军纪,并再次认可战神山议事会的道德权威的话,那么自己对雅典未来的统治力量充满信心。 [79] 这些想法显然都借自保守派的方案,而且是在我们发现伊索克拉底对它们表示公开支持期间提出来的 [80] ——在此期间,第二次雅典海上同盟破裂,善于思考的人自然而然地想起一系列相应的事件,想起雅典在伯罗奔尼撒战争最后阶段的崩溃。不过,在《论家政》中,色诺芬甚至更无拘无束地以苏格拉底的名义来表达他自己的想法。这篇对话值得我们重点关注,因为它特别提到了色诺芬认为具有本质意义的一点,即文化与农业之间的关系,从而发展了他的一般教育原则。

智术师们常常把他们的教育理论建立在教育青年和耕种土地之间的对比之上。 [81] 不过,尽管他们承认文明起源于耕作土地和收割庄稼,但他们的教育却仍然是城市的产物。[173]他们离赫西俄德的时代已经太过遥远了——在赫西俄德的《劳作和时日》中,乡村生活及其规则是其自身道德规范的起点。城市-国家已经成为希腊文明的主宰。到色诺芬的时代,“乡下的”已经开始指“未受教育的、不开化的”意思。 [82] 农业耕作想要保持之前的那种尊严几乎是不可能了。色诺芬本人出生于城市,但他的天性和命运都使他倾向于乡村生活。他必定觉得,必须在其文学和维持其生活的艰辛而熟练的农夫职业之间找到某种精神联系。城乡冲突的全面影响出现在文学中,这是第一次。雅典的旧谐剧曾涉及过这个问题,但它只是表明,对最新式的智术教育来说,想要适应传统的乡村生活方式有多么不可能。 [83] 在色诺芬的《论家政》中弥漫着一种新的精神。庄园主和农夫的世界认识到了其自身的价值,并显示出了其自身对文明的重要贡献。这里显露出来的对乡村生活的热爱,同样远离希腊田园诗的那种对田园生活的伤感,远离阿里斯托芬谐剧中那种农夫场景的滑稽闹剧。这一点是毫无疑问的,不需要夸大乡村世界本身的重要性。尽管我们无须对这种文学农夫的现象一概而论,但这一点仍然是正确的:色诺芬的著作表明了,“土地”是全部人类生活永世不朽和万古常新的根源。在地狭人稠、紧张不安的城市背后,与城市的活动和文明相辉映地舒展着宁静、广阔、舒适的乡村世界。色诺芬的著作还表明了,苏格拉底的教育理想是多么的鲜活和持久:它能洞穿城墙,到达外面的世界——作为一个地地道道的城市居民,苏格拉底本人不会进入这个世界,因为那里的树木和园林不会教给他任何东西。 [84]

关于“经济”或家政管理的性质的开场白,把苏格拉底和克利托布鲁斯(Critobulus)带到了农业耕作( )的主题上。关于这一主题的讨论构成了《论家政》的主要部分。克利托布鲁斯请苏格拉底告诉他,作为像他那样的一个自由民,哪些类型的实践活动和知识是最高尚的且最合适他学习的。 [85] 他们欣然同意希腊人所谓的一些实用行业是不合适的,因为它们在各个国家都不太受尊重;[174]它们还伤害人们的身体,因为这些行业和技艺迫使他们长时间坐着工作,从而也使他们的思维变得迟钝。 [86] 苏格拉底向他推荐了农耕生活,而且在讨论的过程中向他显示了数量如此惊人的农业专门知识,以至于色诺芬觉得必须为此给出一个特定的理由。为了给他对农耕的兴趣提供一个普遍的理由,为了表明农耕在社会上并非不入流的鄙陋之事,苏格拉底引证了波斯国王的例子,波斯国王认为,除了行军作战之外,只有一个行业值得他们去做,那就是耕种土地和栽培园林。 [87] 色诺芬的这一说法当然来自他对波斯的熟知。不过,从苏格拉底口中说出对居鲁士的美妙庄园的这样一种详尽描述,听起来着实有些奇怪。 [88] 色诺芬还加上了一段关于斯巴达将军莱桑德(Lysander)的个人回忆;莱桑德在墨加拉(Megara)有一次对一个朋友说,当他携带着盟国的礼物去看望居鲁士的时候,居鲁士对他各种殷勤款待;除了这些款待之外,居鲁士还亲自指引他参观萨迪斯(Sardis)的美妙庄园:美丽的树木、匀称的间隔、笔直的行列、整齐的角度,莱桑德对这一切大为赞赏;他听居鲁士亲口对他说,他每天都在那里劳作,这一切都是他亲自测量、亲自规划的。苏格拉底应该是从这个朋友那里听说这些的。 [89] 这段显而易见的编造旨在说明,色诺芬——他在此是借老师苏格拉底之口来说话的(如柏拉图通常所做的那样)——是从莱桑德那里听说的这个故事。色诺芬曾带领上万希腊雇佣军从亚洲撤退,他可能是作为一个勇敢的将领被介绍给了莱桑德。他们都是居鲁士的朋友,没有人比色诺芬更能分享莱桑德对已逝王子的追忆。后来,当色诺芬自己成为一个庄园主的时候,他必定觉得,对这种耕战结合的热爱 [90] 是赞赏波斯传统的一个新理由。

)的主题上。关于这一主题的讨论构成了《论家政》的主要部分。克利托布鲁斯请苏格拉底告诉他,作为像他那样的一个自由民,哪些类型的实践活动和知识是最高尚的且最合适他学习的。 [85] 他们欣然同意希腊人所谓的一些实用行业是不合适的,因为它们在各个国家都不太受尊重;[174]它们还伤害人们的身体,因为这些行业和技艺迫使他们长时间坐着工作,从而也使他们的思维变得迟钝。 [86] 苏格拉底向他推荐了农耕生活,而且在讨论的过程中向他显示了数量如此惊人的农业专门知识,以至于色诺芬觉得必须为此给出一个特定的理由。为了给他对农耕的兴趣提供一个普遍的理由,为了表明农耕在社会上并非不入流的鄙陋之事,苏格拉底引证了波斯国王的例子,波斯国王认为,除了行军作战之外,只有一个行业值得他们去做,那就是耕种土地和栽培园林。 [87] 色诺芬的这一说法当然来自他对波斯的熟知。不过,从苏格拉底口中说出对居鲁士的美妙庄园的这样一种详尽描述,听起来着实有些奇怪。 [88] 色诺芬还加上了一段关于斯巴达将军莱桑德(Lysander)的个人回忆;莱桑德在墨加拉(Megara)有一次对一个朋友说,当他携带着盟国的礼物去看望居鲁士的时候,居鲁士对他各种殷勤款待;除了这些款待之外,居鲁士还亲自指引他参观萨迪斯(Sardis)的美妙庄园:美丽的树木、匀称的间隔、笔直的行列、整齐的角度,莱桑德对这一切大为赞赏;他听居鲁士亲口对他说,他每天都在那里劳作,这一切都是他亲自测量、亲自规划的。苏格拉底应该是从这个朋友那里听说这些的。 [89] 这段显而易见的编造旨在说明,色诺芬——他在此是借老师苏格拉底之口来说话的(如柏拉图通常所做的那样)——是从莱桑德那里听说的这个故事。色诺芬曾带领上万希腊雇佣军从亚洲撤退,他可能是作为一个勇敢的将领被介绍给了莱桑德。他们都是居鲁士的朋友,没有人比色诺芬更能分享莱桑德对已逝王子的追忆。后来,当色诺芬自己成为一个庄园主的时候,他必定觉得,对这种耕战结合的热爱 [90] 是赞赏波斯传统的一个新理由。

色诺芬发现,要想说明苏格拉底为什么对农耕细节感兴趣不是一件容易的事情。他让苏格拉底重述了一段他与一个杰出乡绅的对话来摆脱这一困境;他还给他起了伊斯霍马库斯(Ischomachus)——“坚定地战斗”(Staunch in Battle)——这个意味深长的名字。苏格拉底说,他听说了伊斯霍马库斯作为“美善(kalokagathia)”的真正化身的方方面面。当克利托布鲁斯请苏格拉底确切地阐明“美善”的性质时——每个人都用这个词来概括德性和高贵,但对其含义普遍没有一种清晰的概念——苏格拉底所给予的最佳回答,就是描述伊斯霍马库斯,一个他实际遇见过的美善者。 [91] [175]在苏格拉底现在重述的对话中,伊斯霍马库斯是理所当然的主人公。苏格拉底只提出问题,以便让他畅所欲言。被证明为是真正的美善的,无非是一个好庄园主的生活,他以真正的快乐和充分的理解来践行自己的职业,而且他心地纯正,襟怀坦荡。色诺芬的一些个人经验在这一描述中发挥作用。色诺芬将他自己关于理想的人的形象和理想的农夫如此这般相融合,以至于我们很容易看到,伊斯霍马库斯就是色诺芬本人的翻版,在诗歌中理想化了的翻版。色诺芬当然没有声称他自己就是这样一个模范人物。与波斯贵族是战士和农夫的结合一样,色诺芬通篇想要说的是,农耕教导我们的就是军旅所要教导的东西。他以他的理想农夫表明了这一点。色诺芬的文化理想,就是农夫与战士的才干和忠诚的结合。

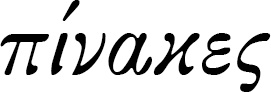

教育在《论家政》中得到了更多的讨论。对色诺芬来说,农事方面的成功永远是适当教育的结果,不只是对庄园主本人的教育,而且还是对他的妻子和帮工,尤其是对管家和工头的教育。 [92] 因此,色诺芬认为,庄园主的一个主要职责就是“教导”他的一家人;我们可以认为这是色诺芬个人关于农耕生活的观念。庄园主的最重要的学生是他的妻子, [93] 她被描述为庄园里的主要人物,蜂房里的蜂后。 [94] 一个不谙世事的十五岁少女,直接脱离了她母亲的照顾,成为房子和地产的女主人: [95] 她丈夫让她接受一些教育显然有必要的。 [96] 伊斯霍马库斯对自己设计的课程相当自豪。他假定年轻的妻子和她的母亲都希望她从他卓越的知识和品格中学到一切: [97] 他开始向她描述她必须履行的职责,让她对开始从事艰苦的新工作充满自豪和幸福。那种消极被动的城里老婆在一个大农场里是不顶事的,她们带着仆人,日复一日地做着那点相同的家务活,将时光消磨在穿衣戴帽、涂脂抹粉、蜚短流长上。如果我们没有色诺芬对一个重要乡绅的妻子的教育的描绘,[176]我们关于希腊妇女的认识就会缺乏许多最精华、最根本的特征。当我们思考那个时期的妇女教育的解放时,我们通常不会超出欧里庇得斯肃剧中那些雄辩滔滔的女性智识者。 [98] 不过,在这两个极端之间,在欧里庇得斯的聪慧的墨拉尼佩(Melanippe)和眼界狭窄、兴趣有限的一般雅典妇女之间,正如色诺芬在最美好的乡村生活和农耕文明传统中所描述的那样,存在着为她自己思考和行动、有她自己的广阔领域的妇女。色诺芬本人所做的一切,可能就是将这种生活和文明理性化,并解释这种传统的义务,而传统中的教育内容与农耕本身一样古老。

在色诺芬那里,妻子是丈夫的真正帮手。 [99] 丈夫在田野里指挥帮工时,她是家庭的女主人。丈夫负责把一切从农场弄进房子,而她负责储存和使用。她必须抚养和教育孩子,掌管地窖和厨房、安排烘焙和纺织工作。所有这一切都是自然和神的安排,神注定了男人和女人分管不同的工作。 [100] 女人,由于胆小,更适合在家里保管谷物,而男人,由于勇敢,需要在户外田地里劳作。 [101] 对婴儿的关心和爱护植根于妇女的天性之中; [102] 而男人更适合忍饥受冻,长途跋涉,拿起武器保卫自己的家园。 [103] 妻子要把她的工作分派给每一个仆人,并看着它们一一落实;她还要照看谷物,使其不受损失,以备制成食物,注意让任何得病的仆人得到照顾。 [104] 她要教会缺乏经验的女仆学会纺织和其他家务技能,训练一个好的管家做她的帮手。 [105] 伊斯霍马库斯还告诉妻子奖惩和秩序的重要意义,在管理一个大家庭时尤其如此。 [106] 他描述了各个房间的安排,什么东西该放什么地方,各类烹饪用品和餐具,日常使用的亚麻布和特殊情况下使用的亚麻布,彻底为我们提供了观察一个希腊农家内部情况的独特机会。 [107] 对年轻妻子的这一整套教育的结尾,是关于保持其健康和美丽的方法的课程。在获得他人尊重方面,[177]理想的乡村妻子也与城里的时髦妇女不同。他让她确信完全没必要涂脂抹粉、化妆打扮,而是把目标定在拥有一个充满活力、灵活柔韧的健康身体上——她可以从劳作中比城里妇女更容易获得这一点。 [108] 色诺芬以同样的方式解释农村家庭这个小有机体的其他重要因素的教育。必须把管家训练得可靠、自律和忠实,而不是丢三落四,粗心大意, [109] 工头要无私地忠诚于他的主人,谨慎小心,能够管理其他人。 [110] 如果主人想要教他不知疲倦地专注于他所管理的家庭,那么主人自己必须先树立榜样。 [111] 他在工作中永远不应松懈,无论他的田野和牲口多么富有和丰产。他必须一大早起来,到田间地头溜达,看插秧、除草、播种、收获。 [112] 没有任何东西可以逃过他的眼睛。 [113] 他工作所需的专门知识比许多其他行业要简单; [114] 不过,尽管如此,农夫的生活不仅需要行军打仗时的那种井然有序,还需要战士领路和指挥的才能。当乡绅本人出现在田间时,如果帮工们不想发自内心地拉紧他们的肌肉,更有节奏地干活,那么他就缺乏一种能力,这种能力对他的工作至关重要,它是一切成功的内在原因,只有它才能使他的地位在他自己的领域中有点国王的味道。 [115]

在《论家政》中,色诺芬将其文化理想人格化于绅士-农夫身上,为了补充和完善这一文化理想,我们还应该读一读他的《论狩猎》一书。 [116] 该书不只是一本专家手册:在一个日益技术化的文明中,为某种特定类型的活动提供各类规则。它充满了专业知识,人们在其中可以看到某种专业的态度和目标;但色诺芬的真正目的是某种更高的东西。他是一个热情的猎人,相信狩猎对他的整个品格以及生活态度都有宝贵的影响。 [117] 他在《斯巴达政制》中也给予狩猎同样高的评价, [118] 在《居鲁士的教育》中将其描述为波斯教育的一部分。 [119] 柏拉图在《法义》中也让他关于教育的立法包含狩猎练习的必要准备。柏拉图讨论狩猎的段落,[178]是在关于数学和天文的教育立法完成之后,在快要结束时松散地加上去的,远离体育和军事训练的教育法规,由此我们可以推断,狩猎是后来才加入的内容。 [120] 甚至有可能是色诺芬《论狩猎》一书的出现,导致了柏拉图对自己的教育体系中这一缺口的注意。无论真实情况如何,《论狩猎》出版的时期正值柏拉图撰写《法义》的时候。 [121]

在这一点上,我们可以短暂地偏离主题,看一下柏拉图的《法义》。在他关于教育立法的结束语中,柏拉图讨论他是否应该将狩猎看作一种合法的教育形式。他的讨论似乎包含着这样的意思,即类似于色诺芬《论狩猎》的一些文学阐述早已存在,他准备接受狩猎在品格训练中的价值的主张。 [122] 但是,他觉得如果想要接受狩猎的教育价值,就必须先清理“狩猎( )”一词的意义——该词包含了好几种不同类型的追捕活动,他必须从狩猎概念中切除一切配不上狩猎之名的东西。 [123] 他拒绝承认一切称之为“狩猎”的东西都是教育。不过,无论如何,他没有为狩猎制定一条法律,取而代之的是(正如他在《法义》中经常做的那样),他对各种不同类型的狩猎活动进行了赞扬或责备。 [124] 他严厉谴责各种类型的捕鱼——无论是用渔网,还是钓竿,以及类似的猎取野禽——这些活动都无助于促进人的品格。 [125] 除了追捕陆上动物,什么都不保留。即使是追捕动物,也必须在白天公开进行,不许在夜间动物睡觉时偷猎,因为这是懒汉的做法,要依靠充满活力的灵魂去征服猎物的体力和凶猛,而不是依靠罾网与陷阱。 [126] 猎人必须骑马,带上猎犬,这样他们就不得不做体力运动,是自己在打猎,全凭奔跑、搏斗和投掷标枪来取得成功。柏拉图在禁止捕鱼和猎取野禽这一点上超出了色诺芬,尽管色诺芬也对捕鱼和野猎不予理会。色诺芬对猎犬的训练和使用做了详尽的指导。一个有时被用来证明《论狩猎》是伪作的证据是,该书没有说人应该骑在马背上狩猎。因为这是所有希腊乡绅的狩猎方式;像色诺芬这样一位热心骑手居然没有提到骑马,真是怪事。 [127] 不过,首先,这本书的志趣并不在于描述色诺芬本人如何狩猎,而是在普通公众中宣扬和普及狩猎;除此之外,对于这位斯基鲁斯的乡绅认为什么才是狩猎的正确形式,我们很难加以确定,也很难预先要求他与柏拉图的理论保持一致。[179]任何愿意这样做且能够这样做的人,可以骑着马去打猎。教他怎么骑马的不是狩猎术,而是骑术,色诺芬已经在另一本小书中对此做过讨论。不过,猎犬的训练完全适合于一本关于狩猎的书;在《居鲁士的教育》中,色诺芬记录了他在这方面的经验和结果,其中有许多引人入胜的细节,表明他是一个知犬爱犬之人。

)”一词的意义——该词包含了好几种不同类型的追捕活动,他必须从狩猎概念中切除一切配不上狩猎之名的东西。 [123] 他拒绝承认一切称之为“狩猎”的东西都是教育。不过,无论如何,他没有为狩猎制定一条法律,取而代之的是(正如他在《法义》中经常做的那样),他对各种不同类型的狩猎活动进行了赞扬或责备。 [124] 他严厉谴责各种类型的捕鱼——无论是用渔网,还是钓竿,以及类似的猎取野禽——这些活动都无助于促进人的品格。 [125] 除了追捕陆上动物,什么都不保留。即使是追捕动物,也必须在白天公开进行,不许在夜间动物睡觉时偷猎,因为这是懒汉的做法,要依靠充满活力的灵魂去征服猎物的体力和凶猛,而不是依靠罾网与陷阱。 [126] 猎人必须骑马,带上猎犬,这样他们就不得不做体力运动,是自己在打猎,全凭奔跑、搏斗和投掷标枪来取得成功。柏拉图在禁止捕鱼和猎取野禽这一点上超出了色诺芬,尽管色诺芬也对捕鱼和野猎不予理会。色诺芬对猎犬的训练和使用做了详尽的指导。一个有时被用来证明《论狩猎》是伪作的证据是,该书没有说人应该骑在马背上狩猎。因为这是所有希腊乡绅的狩猎方式;像色诺芬这样一位热心骑手居然没有提到骑马,真是怪事。 [127] 不过,首先,这本书的志趣并不在于描述色诺芬本人如何狩猎,而是在普通公众中宣扬和普及狩猎;除此之外,对于这位斯基鲁斯的乡绅认为什么才是狩猎的正确形式,我们很难加以确定,也很难预先要求他与柏拉图的理论保持一致。[179]任何愿意这样做且能够这样做的人,可以骑着马去打猎。教他怎么骑马的不是狩猎术,而是骑术,色诺芬已经在另一本小书中对此做过讨论。不过,猎犬的训练完全适合于一本关于狩猎的书;在《居鲁士的教育》中,色诺芬记录了他在这方面的经验和结果,其中有许多引人入胜的细节,表明他是一个知犬爱犬之人。

色诺芬还声称他的这本书是对当代教育讨论的一个贡献。他在导言中说,狩猎是太阳神阿波罗与狩猎女神阿耳忒弥斯这对双胞胎的发明,他们把它传授给了半人马喀戎,作为对他的正直的一种敬重。 [128] 在希腊早期的神话传说中,喀戎以所有英雄人物的老师,尤其是阿喀琉斯的老师而现身 [129] ——品达讲述了阿喀琉斯作为喀戎的学生,是如何向他学习狩猎的。 [130] 通过追溯这一神话典型,色诺芬以老练的修辞手法,设法在喀戎身上体现出狩猎与年轻人在美善方面的训练之间的密切联系,以便让狩猎看起来是某种古老的、创造性的、值得尊敬的东西。他列出了一个长长的名单,名单上的著名英雄都曾受教于喀戎, [131] 并且说,他们在最高德性上的训练都应归功于“狩猎实践和其他的教育”,他通过讲述每位英雄的不同故事来证明这一点。 [132] 这是最佳的证据,证明这些英雄的名录不是从某个真实的神话诗歌传统中全盘接收过来的,而是色诺芬本人为了加强自己的论点——狩猎自英雄时代开端以来,就一直是真正的教育的根基之一——而从他自己的传奇故事知识中编撰出来的。很明显,他觉得自己的主张,即狩猎有助于塑造人的品格,有悖于当代思想的普遍潮流,而其实令这本小书真正有趣的恰恰是这一点。我们在此不可能深究其技术细节,其魅力全在于隐藏在背后的丰富狩猎经验。当然,核心的兴趣是野兔的捕猎,这占据了《论狩猎》的大部分篇幅。 [133] 除此之外,色诺芬花费了一些时间来讨论雄鹿和野猪的捕猎运动。他说,在他那个时代,狩猎猛兽——狮子、豹子、黑豹和熊——只发生在马其顿、小亚和中亚。 [134]

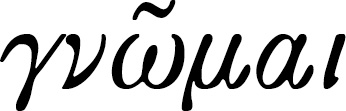

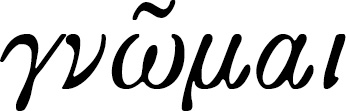

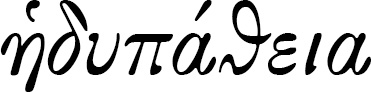

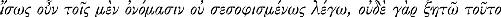

现在,我们应该思考一下《论狩猎》的结论了,[180]而且要将其与导言紧紧联系起来思考,因为结论部分再次强调了该书与教育主题的联系。 [135] 智术师们认定的理想是人的教育单靠言辞就可以了,作者对此颇有异议。 [136] 和往常一样,色诺芬的标准是一种道德的标准,他的主要兴趣在于品格的陶铸,但这一点的基础是身体健康。狩猎使人体格强健、耳目锐利,能防止未老先衰。 [137] 狩猎是最好的作战训练,因为它使人习惯于全副武装地长途行军,风餐露宿,忍受恶劣天气。 [138] 它教导人鄙视那些低级趣味,与所有“真理教育”一样,使人公正自律。 [139] 色诺芬没有说他的意思是什么,但很明显,他最看重的是接受管教、学会服从的那种强烈冲动;他把那种训练,那种现实迫使我们不得不如此的训练,称之为“真理教育”。这使苏格拉底的理想有了现实的和实际的转变。《论狩猎》通篇受他对珀诺斯(Ponos,即努力和辛劳)的赞赏所激励,倘若没有这种努力和辛劳,就没有人能得到正当的教育。 [140] 哲学史家们认为色诺芬的这一观点来自道德学家安提斯泰尼的影响,后者以此来解释苏格拉底的学说。不过,无论如何,色诺芬天生就是一个喜欢艰苦锻炼的人,一个如有必要就竭尽全力的人。在这里,色诺芬分明是根据他自己的个人体验来说的。在狩猎中,劳役之神珀诺斯是教育人的基本要素。受教于喀戎的古代英雄们的崇高德性,是由珀诺斯所铸就的。 [141] 智术师们用以开启其学生的教育的那些书籍,缺乏任何真正的内容( ),除了无用的幻想,一点儿都不适合年轻人。 [142] 色诺芬不敢相信,真正的美善能够从那样的种子中生长出来。他知道自己只不过是作为一个外行在说话;但他的人生经验告诉他,在任何事情上,我们都是从自然本身知道什么是好的:或者是从接近自然本身的人那里知道什么是好的——这些人拥有某种什么是真正的好和有益的知识。 [143] 现代教育试图用人为的虚假的话语来炫耀自己。色诺芬向我们保证他对智术师们的伎俩一窍不通。 [144] 他说,德性的真正食粮,不是言辞(

),除了无用的幻想,一点儿都不适合年轻人。 [142] 色诺芬不敢相信,真正的美善能够从那样的种子中生长出来。他知道自己只不过是作为一个外行在说话;但他的人生经验告诉他,在任何事情上,我们都是从自然本身知道什么是好的:或者是从接近自然本身的人那里知道什么是好的——这些人拥有某种什么是真正的好和有益的知识。 [143] 现代教育试图用人为的虚假的话语来炫耀自己。色诺芬向我们保证他对智术师们的伎俩一窍不通。 [144] 他说,德性的真正食粮,不是言辞( ),而是内容(

),而是内容( )和思想(

)和思想( )。 [145] 他说这话并不是想排除一切对文化(

)。 [145] 他说这话并不是想排除一切对文化( )的真正热爱,而是要将智术师们排除在外——他用“智术师”一词来指称一切“能说会道者”。 [146] [181]在参与共同体生活方面,好的猎手也能受到最好的教育。 [147] 自私和贪婪与围猎精神背道而驰。色诺芬希望他自己的伙伴们健康圣洁,所以他确信猎人的工作是神所喜悦的。 [148]

)的真正热爱,而是要将智术师们排除在外——他用“智术师”一词来指称一切“能说会道者”。 [146] [181]在参与共同体生活方面,好的猎手也能受到最好的教育。 [147] 自私和贪婪与围猎精神背道而驰。色诺芬希望他自己的伙伴们健康圣洁,所以他确信猎人的工作是神所喜悦的。 [148]

[1] 参见谬恩丘(Karl Muenscher)的《希腊-罗马文学中的色诺芬》(Xenophon in der griechisch-römischen Literatur ,Leipzig,1920)一书,尤其是第四章论罗马帝国的希腊文学中的色诺芬,谬恩丘在其中以大量的证据,描述和阐明了色诺芬在雅典主义(Atticism)时代的地位。

[2] 在《远征记》3.1.4中,色诺芬讲述了他是如何加入居鲁士麾下的。

[3] 色诺芬的《远征记》3.1.5只强调了一个事实:居鲁士在伯罗奔尼撒战争中支持斯巴达对抗雅典,自此之后,在雅典和居鲁士之间就有了敌意。不过,在色诺芬从亚洲的远征中回归之后,他加入了斯巴达,为斯巴达效力,斯巴达人正在国王阿格西劳斯的带领下为小亚细亚的希腊人的自由而战,后来,色诺芬与斯巴达国王一起回到了希腊(《远征记》5.3.6)。他明确地说,他“穿过波奥提亚”回到希腊,这可能意味着他与斯巴达人一起亲历了喀罗尼亚(Chaeronea)战役。关于色诺芬加入斯巴达一边,参见克鲁瓦塞(Alfred Croiset)在其《色诺芬:其性格和天赋》(Xénophon,son caractè et son talent ,Paris,1873)一书中深思熟虑的判断(第118页及以下)。

[4] 色诺芬,《远征记》7.7.57,5.3.7。

[5] 色诺芬,《远征记》5.3.7—13。

[7] 色诺芬,《回忆苏格拉底》1.2.12及以下。

[8] 伊索克拉底,《布希里斯》(Bus. )5。

[9] 试比较伊索克拉底是如何洗清自己及其学生提谟修斯反民主倾向的指控的,参见《战神山议事会辞》57,《论财产交换》131。

[10] 波吕克拉底(Polycrates)控告苏格拉底的书的最晚问世时间(terminus post quem)是公元前393年,因为(根据第欧根尼·拉尔修《著名哲学家的生平和学说》2.39中法沃里努斯[Favorinus]的说法),他在书中提到了科农对长墙的重新修建。色诺芬已经在公元前394年与阿格西劳斯(Agesilaus)一起从小亚细亚回到希腊。

[12] 将这本小册子整合进《回忆苏格拉底》,有点像我们现在所谓的重版,或者为绝版书发行一个新版。

[13] 色诺芬回归雅典之后,是想在雅典居住,还是想访问科林斯——他在离开斯基鲁斯之后在那里度过了几年——很可能将永远无法断定。

[14] 在公元前362年之前,色诺芬当然一直忙于他的《希腊史》。我们很容易明白,为什么他将斯巴达体制缺陷的新证据(即曼提尼亚之败)视为一个合适的结局:因为他的著作描述斯巴达的崛起直到权力的顶峰,然后是其衰落。这一主题,作为一个影响巨大的政治事件,作为与第一次雅典海上同盟的衰落相似的当代事件,出现在伊索克拉底以及色诺芬的其他同时代人那里。正是这一主题赋予了色诺芬的历史以内在的统一性。

[15] 关于一些学者删除这一结尾的提议,参见本卷此处,注释[59] 。

[16] 所有这些作品都写于公元前360至前350年之间。柏拉图的《克里提亚》及其对雅典的理想化描绘,如果想要得到恰当的理解,也必须将其置于同一智识文化的背景之下。

[17] 描述苏格拉底与青年伯利克里之间的对话的一章(《回忆苏格拉底》3.5),以底比斯是雅典的主要敌人为前提,并举出古斯巴达的德性作为雅典人仿效的对象(还是在伯罗奔尼撒战争期间!),这一章只可能撰写于雅典和斯巴达联合对抗崛起的底比斯期间,大约在公元前370至前350年之间的某个时候。苏格拉底和伯利克里举行那场对话的时候,也就是雅典在阿吉纽西(Arginusae)海战中击溃斯巴达舰队(公元前406年)不久之前,阿提卡没有面临来自波奥提亚的入侵的危险。不过,我们可以比较一下色诺芬在《论骑术》7.2及以下中关于面临波奥提亚的入侵所提供的建议。《回忆苏格拉底》中的这一章属于同一个时期,其时,针对这样一种入侵的预防措施已经迫在眉睫。

[18] 《论骑术》中的这些指导并非普遍适用,它们主要是为改进雅典的骑兵而提出的一些建议。作者的主要关切是保证阿提卡面对波奥提亚入侵的防御,参见《论骑术》7.1—4。他说,雅典必须努力以同等优秀的阿提卡重装步兵来对抗底比斯令人称羡的重装步兵,并把骑兵打造得比波奥提亚的骑兵更优秀。《论马术》也考虑到了雅典的情况,参见第一章。在最后一句中,它提到了《论骑术》。

[19] 《论家政》5.9提到了福基斯人(Phocians)撤走了德尔菲的避难所,福基斯人曾经在神圣战争(the Sacred War)中长期占据此地。这件事把我们带至公元前355至前350年这一时期。

[20] 《论狩猎》13。

[21] 《论家政》4.18;《远征记》1.9.1。

[22] 《远征记》1.9。

[23] 《论狩猎》8.8;尤其可见8.8.12。

[24] 在《居鲁士的教育》8.8.15中,作者将当代波斯人的那种“米底亚(Median)”式的奢华与波斯原有的教育方式相对比。

[25] 参见布伦斯,《希腊的文学人物形象》,第142页及以下。

[26] 关于小居鲁士的教育,参见《远征记》1.9.2—6。色诺芬将居鲁士既描述为教育的结果,又描述为其英雄本性使然,参见本卷此处 。《居鲁士的教育》1.2.16中关于波斯人的高贵风度的率直叙述,也许最适合于向我们表明,一个与柏拉图同时代的有教养的希腊人所向往的,是波斯人的那种彬彬有礼。例如,在波斯人看来,在公共场合吐痰、擤鼻涕或者放响屁,或者到一旁小便被人看见等等,都是很不得体的。色诺芬在《远征记》1.9中附加的治疗解释以及整段文字的现实主义风格都表明,他是从医官克台西亚(Persica of Ctesias)那里获得的信息,这位医官曾供职阿尔塔薛西斯的宫廷,色诺芬在《远征记》1.8.27中提到过他。

[27] 关于小居鲁士对希腊生活方式的热爱和对希腊军队的赞美,参见《远征记》1.7.3,色诺芬让居鲁士说,他之所以带希腊人远征,是因为他认为他们远比波斯人更优秀,居鲁士将他们在道德和作战上的卓越归因于他们是自由人这一事实。波斯征服的那些民族都是奴隶。当然,这并不影响居鲁士自己作为波斯皇族子孙的高贵门第的自豪感。色诺芬在《居鲁士的教育》8.8.26中说,那个时期的波斯人,如果没有希腊的军事智慧和技能,无法进行他们的战争。

[28] 《远征记》1.8.27。亚历山大与居鲁士有相同的个人英雄主义理想,公元前四世纪的希腊人认为这是一种太过浪漫的理想。亚历山大常常亲冒矢石,伤痕累累。

[29] 阿里安(Arrian)之所以将他关于马其顿征服者历史的记述称为《亚历山大远征记》(The Anabasis of Alexander ),是因为他认识到了居鲁士的远征和亚历山大的远征之间的相似性,参见阿里安,《亚历山大远征记》1.12.3—4。

[30] 伊索克拉底,《泛希腊集会辞》145;德摩斯梯尼,《论海军筹备委员会》(Symm. )9,32。关于色萨利城邦腓莱的僭主雅宋(Jason of Pherae)远征波斯的计划,参见伊索克拉底,《致腓力辞》119。腓力和亚历山大肯定也受到了色诺芬的影响;不过,我们没有证据可以证明这一点。

[31] 参见此处注释[26] 。后来的马其顿王亚历山大试图通过两个种族的贵族之间的通婚,来融合希腊和波斯的血统和文化。

[32] 《远征记》1.9。

[33] 《泛希腊集会辞》50。

[34] 参见色诺芬本人在《居鲁士的教育》1.1.6中关于居鲁士的秉性所说的话:

[所以才会关心他的家世和他本人的秉性,也才会注意到他所接受的教育,以及这种教育如何使他在对民众的统治中显示出他的卓越]。在《斯巴达政制》第二章中,他赋予了斯巴达的教育体制以同等重要性。他对居鲁士的教育的描述实际上只限于第一卷的第二章。与此类似,《远征记》一书的标题也来自该书的第一个片段,尽管该书的大部分叙述都致力于从亚洲远征的回归,而这场回归就是一场“大败退”,一场从波斯腹地向地中海的长途行军。此类标题在古典文学中屡见不鲜。

[所以才会关心他的家世和他本人的秉性,也才会注意到他所接受的教育,以及这种教育如何使他在对民众的统治中显示出他的卓越]。在《斯巴达政制》第二章中,他赋予了斯巴达的教育体制以同等重要性。他对居鲁士的教育的描述实际上只限于第一卷的第二章。与此类似,《远征记》一书的标题也来自该书的第一个片段,尽管该书的大部分叙述都致力于从亚洲远征的回归,而这场回归就是一场“大败退”,一场从波斯腹地向地中海的长途行军。此类标题在古典文学中屡见不鲜。

[35] 色诺芬不断地提到波斯人的教育,提到他们的德性是他们建立波斯帝国的一种创造性力量,从而证明本书标题的正当性。说明这一点的段落不胜枚举。即使在居鲁士将其权力移交给子嗣和继承者时,他也坚持认为,他们拥有帝国的君王称号源自他所接受并将其传授给子孙的教育。

[36] 参见本卷第四章和第九章。

[37] 波斯的教育在每一位波斯绅士年轻时就给他灌输对正义的热爱,参见《居鲁士的教育》1.2.6;也可参见1.3.16中小居鲁士与其米底亚母亲的对话;在1.3.18中,色诺芬说,对一位波斯父亲来说, [(做事情的)尺度不是他自己的心,而是法律]——

[(做事情的)尺度不是他自己的心,而是法律]—— [心]指与法律的客观标准相对立的主观意志和欲念。

[心]指与法律的客观标准相对立的主观意志和欲念。

[38] 《论骑术》9.8。

[39] 在伯利克里,是“第一公民( )”,雅典创造了一个既是政治家又是将军的统治者。阿尔西比亚德和尼基阿斯属于相同的类型。最后将这两种身份集于一身的是提谟修斯;从他之后,二者逐渐分离。色诺芬认为,治国之才的最佳准备是战士的训练,而不是一个政治家的训练。伊索克拉底也是如此,柏拉图则更加强调统治者教育体系中的军事训练的重要性。不过,纯粹军事类型的统治者直到希腊化时代才渐成主流。许多希腊的僭主不仅是战士,而且接受过科学训练。

)”,雅典创造了一个既是政治家又是将军的统治者。阿尔西比亚德和尼基阿斯属于相同的类型。最后将这两种身份集于一身的是提谟修斯;从他之后,二者逐渐分离。色诺芬认为,治国之才的最佳准备是战士的训练,而不是一个政治家的训练。伊索克拉底也是如此,柏拉图则更加强调统治者教育体系中的军事训练的重要性。不过,纯粹军事类型的统治者直到希腊化时代才渐成主流。许多希腊的僭主不仅是战士,而且接受过科学训练。

[40] 因此,正如克里提亚关于斯巴达政制的散文论著残篇所表明的那样,他在其关于其他城邦的政治生活的研究中讨论了教育问题。他可以从其个人经验的角度谈论色萨利的相关情况。

[41] 《居鲁士的教育》1.2.2—3。

[42] 在《斯巴达政制》10.4中,色诺芬以此处赞扬波斯的相同方式称赞斯巴达对孩子的国家教育。

[43] 《居鲁士的教育》1.2.6。

[44] 《居鲁士的教育》1.2.3—4。

[45] 德摩斯梯尼,《金冠辩》169。

[46] 《居鲁士的教育》1.2.5。

[47] 《居鲁士的教育》1.2.6。

[48] 《居鲁士的教育》1.2.7。

[50] 《居鲁士的教育》1.2.8。

[51] 《居鲁士的教育》1.2.8—9。伊索克拉底也宣称应该对年轻人和埃菲比多加关注,参见《战神山议事会辞》43,50。

[52] 《居鲁士的教育》1.2.10;参见《斯巴达政制》4.7,6.3—4。关于《论狩猎》,参见本卷此处 及以下。

[53] 《论家政》4.4及以下。

[54] 《居鲁士的教育》1.2.12结尾—13。

[55] 尽管如此,斯巴达人必定会发现这一点非常奇怪:即使波斯国王和最高级的贵族,也都是满腔热忱的农夫。在斯巴达,人们认为耕作与任何一种其他买卖和行业一样,只有实用的目的,是一种粗俗的活动,参见《斯巴达政制》7.1。色诺芬在这一点上不同意斯巴达的理想;在《论家政》中,他强调了斯巴达与波斯的对比。

[56] 《居鲁士的教育》1.2.15。

[57] 《居鲁士的教育》8.8。

[58] 《斯巴达政制》14。

[59] 色诺芬在《居鲁士的教育》和《斯巴达政制》的结尾责备当时的波斯人和斯巴达人背弃了他们自己的理想,一些学者曾经认为这两个结尾要么是色诺芬本人后来加上的,要么是后来经由他人之手加上的。不过,如果两部著作在问世之后都做了同样的改变,会显得非常怪异。相反,两个相似的结尾恰恰证实了它们的真实性:二者都在原有的好时代与现在这个坏时代之间进行了对比。除此之外,色诺芬特有的“如今”一词,出现在《居鲁士的教育》的结尾,也出现在其他段落之中,参见1.3.2;1.4.27;2.4.20;3.3.26;4.2.8;4.3.2;4.3.23;8.1.37;8.2.4;8.2.7;8.4.5;8.6.16。但如果这两部著作的结尾一章,如我所相信的那样真实无疑,属于原作,那就意味着色诺芬必定是在生命中的最后十年完成的《居鲁士的教育》和《斯巴达政制》。他在《居鲁士的教育》中提到的最后一件事(8.8.4),是反叛的总督阿里奥巴扎尼(Ariobarzanes)被自己的儿子出卖给了国王(公元前360年)。

[60] 《居鲁士的教育》1.3.2及以下,8.3.1,8.8.15。

[61] 《居鲁士的教育》7.5.85。

[62] 《居鲁士的教育》8.8.1—2。

[63] 参见本卷此处,注释[35] 。

[64] 参见本书第一卷,此处 及以下,“斯巴达的历史传统和哲学的理想化”部分(公元前四世纪)。

[65] 柏拉图,《法义》626a(参见本卷此处 )。撰写《雅典政制》(此书被错误地归之于色诺芬)的寡头制同情者同样钦佩这种彻底性——雅典的民主原则以这种彻底性弥漫于雅典的每一个生活细节之中——尽管他没有因此而钦佩民主制度本身(per se)。

[66] 参见《斯巴达政制》1.2,2.2,2.13及其他各处。

[67] 在《斯巴达政制》1.2中,他谈到吕库古的国家形式的独创性;在9.1,10.1,10.4,11.1等中,他解释了这些制度为何值得羡慕;在10.8中,他说,许多人赞扬这些制度,但没有人模仿它们。

[68] 他经常指出,吕库古的制度与希腊其他城邦的制度截然相反,参见《斯巴达政制》1.3—4,2.1—2,2.13,3.2,6.1,7.1等。

[69] 《斯巴达政制》1.10,2.14。

[70] 这不会使斯巴达人对他的著作的欢迎减少一点点,因为他的著作包含着对斯巴达制度的有力辩护。

[71] 例如,《希腊史》7.4.15及以下。

[72] 色诺芬在《希腊史》7.1中更加详尽地描述了雅典政治中的这一倾向。当雅典的一支远征军被派遣去帮助斯巴达或其盟邦时,色诺芬总是会特别提一下雅典政治的这一倾向。

[73] 柏拉图的《王制》和《法义》吸收了这一原则。除此之外,另可参见亚里士多德,《尼各马可伦理学》10.10.1180a25:“斯巴达也许是唯一的、或少数之一的、把立法用于教育和指导人们生活的城邦。在大多数国家,这些事情是被忽视的,每个人想怎么生活就怎么生活,像独眼巨人那样管理自己的妻子和孩子。”

[74] 参见《斯巴达政制》14.6,其中,他说,过去希腊人请斯巴达人统领希腊、反抗看来是倒行逆施的人,现在,他们已经不得人心了,其他希腊人联合起来阻止他们再次统领希腊。

[75] 《希腊史》6.4.3和7.5.12—13中提到神圣力量对历史事件的干预。

[76] 参见本书第二卷,此处 及以下,“回忆苏格拉底”一章。

[77] 《回忆苏格拉底》对教育(paideia)问题的贡献是,对色诺芬所看到的苏格拉底的教育进行了描述。

[79] 参见本卷此处,注释[17] 。

[82] “ [土里土气的、乡下的]”是描述“没文化”最普遍使用的词汇,参见亚里士多德,《修辞学》3.7.1408a32,其中,亚里士多德将这个词与“

[土里土气的、乡下的]”是描述“没文化”最普遍使用的词汇,参见亚里士多德,《修辞学》3.7.1408a32,其中,亚里士多德将这个词与“ [有教养的]”相对比。更具体地说,亚里士多德让这个词与社交生活中的态度自然、举止从容(即

[有教养的]”相对比。更具体地说,亚里士多德让这个词与社交生活中的态度自然、举止从容(即 )相对立,意为“态度生硬”,参见《尼各马可伦理学》2.7.1108a26。泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)在其《人物志》第四卷中描述了这种

)相对立,意为“态度生硬”,参见《尼各马可伦理学》2.7.1108a26。泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)在其《人物志》第四卷中描述了这种 。

。

[83] 关于阿里斯托芬的《赴宴者》,参见本书第一卷,此处 。

[84] 柏拉图,《斐德若》230d。

[85] 色诺芬,《论家政》4.1。

[86] 色诺芬,《论家政》4.2—3。

[87] 色诺芬,《论家政》4.4及以下。

[88] 色诺芬,《论家政》4.6;4.8—12;4,14及以下。

[89] 色诺芬,《论家政》4.20—25。

[90] 色诺芬,《论家政》4.4;关于农业耕作和行军作战在波斯国王生活中的结合,另可参见4.12。色诺芬认为,农耕不仅意味着增加资财( )和锻炼身体(

)和锻炼身体( ),它本身就乐(

),它本身就乐( )在其中,参见《论家政》5.1及以下。

)在其中,参见《论家政》5.1及以下。

[91] 色诺芬,《论家政》6.12—17。

[92] 这里,我们可以加上色诺芬在其《论骑术》中关于马夫的教育所说的话。在公元前四世纪,教育的观念狂飙突进,势不可挡地进入生活的每一个领域。当然,这里只是用词的形式问题。有趣的是,我们看到,就在像柏拉图和伊索克拉底这样被选择出来的精英人物将“教育”提升到新的前所未有的智识和精神高度的同时,其他人正在努力将其转变为一个微不足道的陈词滥调。在《论家政》7.12中,色诺芬提到了教育孩子的义务,不过只是简短地提了一下,并不构成他正在设计的家庭教育的一般方案的一部分。

[93] 色诺芬,《论家政》7.4。

[94] 色诺芬,《论家政》7.32。

[95] 色诺芬,《论家政》7.5。

[96] 这位姑娘结婚时,她在纺绩和烹饪方面已经 [受过良好的训练],参见《论家政》7.6。不过,在其他方面,除了温顺和害羞(

[受过良好的训练],参见《论家政》7.6。不过,在其他方面,除了温顺和害羞( )之外,她的母亲没有教她任何东西。

)之外,她的母亲没有教她任何东西。

[97] 色诺芬,《论家政》7.14:妻子不想成为丈夫工作上的合作者( )。

)。

[98] 参见布伦斯,《雅典的妇女解放》(Frauenemnzipation in Athen ),收录于其《报告和论文集》(Vorträge und Afsätze ),Munich,1905;他也从自己的角度考察了色诺芬的《论家政》。

[99] 关于男女在农耕生活中的合作问题,参见色诺芬,《论家政》7.18及以下。

[100] 色诺芬,《论家政》7.21—22。

[101] 色诺芬,《论家政》7.23—25。

[102] 色诺芬,《论家政》7.24。

[103] 色诺芬,《论家政》7.23。

[104] 色诺芬,《论家政》7.32—37。

[105] 色诺芬,《论家政》7.41。

[106] 色诺芬,《论家政》8。

[107] 色诺芬,《论家政》9。

[108] 色诺芬,《论家政》10。

[109] 色诺芬,《论家政》9.11—13。

[110] 关于农庄工头的教育,参见色诺芬,《论家政》12.4—14。其中,“ [教育]”一词的意思与其说是专业技术的训练,不如说是一个天然适合于监督帮工们干活的人的教育(13.4)。他必须忠实于他的主人,为了主人的利益,急切地指挥农场工人,以便从他们身上得到最大的好处;当然,他也必须完全熟悉他自己的田间工作(15.1)。

[教育]”一词的意思与其说是专业技术的训练,不如说是一个天然适合于监督帮工们干活的人的教育(13.4)。他必须忠实于他的主人,为了主人的利益,急切地指挥农场工人,以便从他们身上得到最大的好处;当然,他也必须完全熟悉他自己的田间工作(15.1)。

[111] 色诺芬,《论家政》12.17—18。

[112] 色诺芬,《论家政》11.14。

[113] 色诺芬,《论家政》12.20。

[114] 色诺芬,《论家政》15.10,16.1。

[115] 色诺芬,《论家政》21.10。

[116] 现在,总有人认为此书非色诺芬所作。即使如此,也不会削弱其在教育史上的重要性,其意义不依赖于作者的姓名。不过,如果此书确非色诺芬所作,那便会使我们失去色诺芬教育理想中两个关键因素的其中一个。在下文此处注释[135] 中,我将陈述相信此书是色诺芬真作的理由。

[117] 《论狩猎》的更大部分篇幅讲述纯粹的狩猎技术(2—11)。导言(1)和结论(12—13)讨论狩猎的教育价值和德性培养价值,例如,品格铸造的价值。

[118] 《斯巴达政制》4.7,6.3—4。

[119] 《居鲁士的教育》1.2.9—11。与此类似,该书通篇强调了狩猎在老居鲁士和波斯人的生活中的意义,参见《远征记》1.9.6色诺芬对小居鲁士酷爱狩猎的叙述。

[120] 柏拉图,《法义》823b至第七卷结尾。

[122] 参见柏拉图,《法义》第七卷结尾的话,以及823d。

[123] 柏拉图,《法义》823b—c。

[124] 关于此类形式的一般教导,参见《法义》823a;823c和823d特别提到了狩猎,柏拉图期盼对狩猎进行诗歌形式的赞美。

[125] 柏拉图,《法义》823d—c。

[126] 柏拉图,《法义》824a。

[127] 拉德马赫尔(L. Radermacher)试图证明《论狩猎》非色诺芬所作,参见《莱茵古典语文学杂志》(Rheinisches Museum ),第51期(1896),第596页及以下,以及第52期(1897),第13页及以下。

[128] 《论狩猎》1.1。

[129] 关于希腊早期教育传统中的神话人物喀戎,参见本书第一卷,此处 。

[130] 关于在品达诗歌中喀戎作为英雄们的老师,参见本书第一卷,此处 、此处 。

[131] 《论狩猎》1.2。

[132] 《论狩猎》1.5及以下。

[133] 《论狩猎》2—8。

[134] 《论狩猎》9讨论大型猎物的猎获,10讨论野猪的猎获,11讨论猛兽的猎获。色诺芬从他个人经验中知道亚洲狩猎的许多细节。

[135] 《论狩猎》12—13。诺登(Eduard norden)在其《古希腊罗马时期的散文艺术》(Antike Kunstprosa )(第一卷,第431页)的一个特别附录中,讨论了色诺芬《论狩猎》导言的文体风格。他显然受到了拉德马赫尔的论文的影响(参见此处注释[127] ),该论文正确地指出,色诺芬的导言的文体风格与该书其他部分不同。他认为导言的风格是“小亚细亚的”风格,从而得出结论,《论狩猎》不可能作于公元前三世纪之前。第欧根尼·拉尔修在色诺芬的著作目录中提到了这本书,他的这个目录来源于公元前三世纪时亚历山大里亚的学者们编撰的目录簿( )。诺顿指出,平心而论,导言的文体风格的差异不足以作为证明《论狩猎》是伪作的证据,而是一件完全正常的事情;尽管他不能认可《论狩猎》是色诺芬所作,但他承认,关于教育的真正性质的争论——《论狩猎》一书旨在对此问题有所贡献——几乎可以肯定属于色诺芬的时代。另一方面,他认为,导言的风格只属于罗马帝国统治下的第二智术师运动时期(the period of the Second Sophistic)。因此,他相信导言是后来加上去的。然而,《论狩猎》结论部分的开头(12.18)对导言的明确引用——诺顿忽略了这一点——摧毁了诺顿的论证。实际上,该书是一个不可分割的整体。导言和结论都是为了将正文融入公元前四世纪关于教育的一般争论,并阐述狩猎的教育价值。要想反驳像诺顿这样一个在文体风格问题上如此敏锐的批评家是很困难的;但在色诺芬这部具有一种特别精致的修辞风格的著作中,导言的风格并不真的与其他部分那么大相径庭。我希望在别处更详细地讨论这个问题。

)。诺顿指出,平心而论,导言的文体风格的差异不足以作为证明《论狩猎》是伪作的证据,而是一件完全正常的事情;尽管他不能认可《论狩猎》是色诺芬所作,但他承认,关于教育的真正性质的争论——《论狩猎》一书旨在对此问题有所贡献——几乎可以肯定属于色诺芬的时代。另一方面,他认为,导言的风格只属于罗马帝国统治下的第二智术师运动时期(the period of the Second Sophistic)。因此,他相信导言是后来加上去的。然而,《论狩猎》结论部分的开头(12.18)对导言的明确引用——诺顿忽略了这一点——摧毁了诺顿的论证。实际上,该书是一个不可分割的整体。导言和结论都是为了将正文融入公元前四世纪关于教育的一般争论,并阐述狩猎的教育价值。要想反驳像诺顿这样一个在文体风格问题上如此敏锐的批评家是很困难的;但在色诺芬这部具有一种特别精致的修辞风格的著作中,导言的风格并不真的与其他部分那么大相径庭。我希望在别处更详细地讨论这个问题。

[136] 《论狩猎》13.3,13.6。

[137] 《论狩猎》12.1。

[138] 《论狩猎》12.2—6。

[139] 《论狩猎》12.7—8:

[140] 《论狩猎》12.15,12.16,12.17,12.18,13.10,13.13,13.14,13.22等。在12.18中,色诺芬将“ [辛劳]”和“

[辛劳]”和“ [教育]”两个词作为同义词使用。

[教育]”两个词作为同义词使用。

[141] 《论狩猎》12.18,1.1及以下。

[142] 《论狩猎》13.1—3。

[143] 《论狩猎》13.4。有意思的是,在教育领域,我们现在看到了专业和外行( )的区别,而且外行的批评在任何其他学科都比专业的更有分量。在该书结尾12.14讨论骑术时,色诺芬再次强调了他是外行的事实。

)的区别,而且外行的批评在任何其他学科都比专业的更有分量。在该书结尾12.14讨论骑术时,色诺芬再次强调了他是外行的事实。

[144] 当色诺芬写下“ [实际上,我或许以并不老练的方式来说话,因为那不是我所追求的事情]”时,我们不要对他所展示的质朴和单纯太信以为真。

[实际上,我或许以并不老练的方式来说话,因为那不是我所追求的事情]”时,我们不要对他所展示的质朴和单纯太信以为真。

[145] 《论狩猎》13.5。这使我们想起泰奥格尼斯,他嘲笑他那个时代未经教育的人没有思想,参见本书第一卷,此处 。

[146] 《论狩猎》13.6:“其他许多人指责现在的智术师( )——并非文化(

)——并非文化( )的真正热爱者——因为他们的聪明不在于思想,而在于言辞。”这一对比在13.9中再次出现,与出现在柏拉图和伊索克拉底那里的对比异曲同工。参见13.1,8,9对智术师的批评。色诺芬当然强调他是外行的事实,但在教育问题上,他站在“哲学家们”一边。

)的真正热爱者——因为他们的聪明不在于思想,而在于言辞。”这一对比在13.9中再次出现,与出现在柏拉图和伊索克拉底那里的对比异曲同工。参见13.1,8,9对智术师的批评。色诺芬当然强调他是外行的事实,但在教育问题上,他站在“哲学家们”一边。

[147] 《论狩猎》12.9,12.10,12.15,13.11及以下,13.17。

[148] 《论狩猎》13.15—18。在色诺芬的《论骑兵长官的职责》中,有另一篇同样虔敬的结束语。