第二章 索福克勒斯与肃剧人物

[268]任何关于阿提卡肃剧的教育力量的叙述,都必须将索福克勒斯和埃斯库罗斯相提并论。索福克勒斯自觉接受埃斯库罗斯继承人的位置,而他的同时代人,在推尊埃斯库罗斯为阿提卡剧场的大师和灵感赋予者时,也给索福克勒斯准备好了旁边的位置。 [1] 这种传统与继承的思想深深地植根于希腊人的诗歌观中,因为希腊人不会把注意力集中在某位诗人身上,而是集中于诗歌本身,诗歌本身作为一种独立而自存的艺术形式,当一名诗人将其遗赠给另一名诗人时,它仍然是一种完整而权威的标准。通过研究肃剧的历史,我们可以明白这一点。一旦肃剧臻于成熟,肃剧诗歌的深沉华丽几乎逼迫着公元前五世纪以及其后数个世纪的艺术家和思想家们,在一种崇高的戏剧竞赛中呕心沥血、竭尽全力。

希腊诗歌活动的一切形式都包含着某种竞赛因素,在诗歌艺术成为公众生活的中心、成为整个时代的城邦观与智识观(political and intellectual outlook)的表达形式时,这种竞赛因素也与诗歌艺术同步成长。因此,当诗歌艺术鼎盛之时,此种竞争和比赛也在希腊戏剧中达到了高潮。这也是为什么数量如此众多的二三流诗人参与酒神节肃剧竞赛的唯一可能的解释。现在我们总是惊讶地听说阿提卡诗坛群星灿烂,这些成群的卫星和小行星终生伴随着阿提卡诗坛几颗伟大而永恒的明星。尽管有那些奖赏以及有组织的节日活动,城邦并未有意刺激那些小诗人们的参赛热情,而只不过是引导和掌控,尽管这种引导也是一种鼓励。因而,这是必然的:年复一年地创作出来的肃剧之间的不断竞争和相互比较,应该为这种新的艺术类型创造出了一种持久的智识方面和社会方面的管理形式(当然,所有技艺中的专业性传统除外,尤其是希腊技艺中的专业性传统)——这种管理不干涉艺术本身的自由,[269]但它使公众趣味对任何伟大艺术传统的衰退、对肃剧影响力的力度和深度的任何削减,都异常敏感。

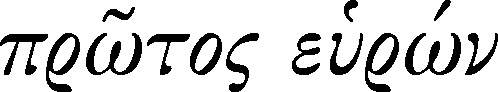

作为三个最伟大的阿提卡肃剧作家,他们的差别如此之大,以至于在许多方面根本没有可比性,因此,在比较三位艺术家时,应该有某种合理的衡量标准。将索福克勒斯和欧里庇得斯看作埃斯库罗斯的继承人,始终是不公正的——如果确实不是由于愚蠢的话;因为这种看法将某些外在的标准强加给了他们,这些标准对他们所生活的时代而言是太高了。一个伟大人物的最佳继承者应该是这样一个人:他在具备了自己的 创造性能力之后,沿着自己的 道路前进,而不为前辈的伟大成就而心烦意乱。希腊人自己不仅总是愿意羡慕那些创造出一种新艺术形式的人,而且,也许更愿意钦佩那些将这一艺术形式提升至完美境界的人。实际上,他们认为最高的独创性不在于首创之功,而在于任何艺术领域中的极致成就。 [2] 不过,既然每一个艺术家都是在已经为他准备好的艺术形式之内发展出他自己的艺术,因而在某种程度上受惠于它,那么,他就必须承认,他所使用的传统形式对他来说是一种既定的标准,而且必须允许他的作品从它是保持、减少,还是增强了他所使用的艺术形式的重要性的角度得到评判。因此,显然,阿提卡肃剧的发展道路与其说是从埃斯库罗斯到索福克勒斯、再从索福克勒斯到欧里庇得斯那样,还不如说,欧里庇得斯与索福克勒斯一样是埃斯库罗斯的直接继承者,实际上,索福克勒斯活得比欧里庇得斯还长。索福克勒斯和欧里庇得斯都继承了前辈大师的事业,但是,欧里庇得斯与埃斯库罗斯之间的交集,要远多于索福克勒斯与其他两位诗人之间的交集,现代学者对这一事实的强调也有很好的理由。阿里斯托芬与其他同时代的批评家们认为,欧里庇得斯不是索福克勒斯肃剧风格的败坏者,而是埃斯库罗斯肃剧风格的败坏者,在这一点上,他们是正确的; [3] 因为欧里庇得斯接受了埃斯库罗斯抛弃的传统,尽管实际上他并未缩小而是大规模地扩大了肃剧的范围。欧里庇得斯的成就是要确认他自己时代的怀疑和批评,要围绕最新的问题而非埃斯库罗斯处理的宗教怀疑来构造肃剧。不过,尽管两位诗人之间存在所有这些强烈的对比,但在喜欢讨论重大的精神问题并将其形诸戏剧艺术这一点上,他们殊途而同归。

从这个角度看,索福克勒斯一度显得几乎在肃剧发展的主流之外。[270]他似乎没有那种情感强度和个人体验深度——这些增强了另两位大戏剧家的作品效果——的任何蛛丝马迹;鉴于其作品形式的完美及其清醒的客观立场,学者们觉得,在古典学家们将其作为最伟大的希腊肃剧家加以赞美方面,存在着某种历史的正当性,但同时也存在着许多不必要的偏见。因此,他们遵循现代心理学思潮,拒绝索福克勒斯,推崇埃斯库罗斯雄浑粗野的古风古语和欧里庇得斯细致精微的主观主义——他们两个都已经被忽略多年了。 [4] 然而,当他们最后想要在修订过的希腊戏剧史中给索福克勒斯以真正的地位时,他们又不得不到别处寻找他成功的秘密。他们要么在其宗教信仰的态度上,要么在其作为剧作家的写作技巧中去寻找这种成功的秘密;索福克勒斯年轻时,埃斯库罗斯领导了一场戏剧技巧的大发展,他的这种写作技巧就是从那场运动中发展而来的,这种写作技巧将“戏剧效果”置于压倒一切的首要地位。 [5] 不过,如果索福克勒斯的肃剧艺术仅仅只是戏剧技巧(无论这种技巧多么重要)别无其他的话,我们就不得不问,为什么不仅古典派批评家而且古代人自己都断言其肃剧的完美。而且,在像我们这样一部不将诗歌的纯粹审美因素作为基本关切的著作中,要在希腊文化史上为他安排一个恰如其分的位置,也将是极其困难的。

毫无疑问,索福克勒斯没有埃斯库罗斯那种强烈的扑面而来的宗教气息。在他的性格中存在着一种深沉而平静的宗教虔敬,但在其剧作中没有以鲜明的强调得到表达。欧里庇得斯的一些行为一度被称为对神的不敬,但即使是这种不敬,也给我们留下了一种印象:它远比索福克勒斯不可动摇但平和宁静的宗教信仰更加虔敬。现代学者们说索福克勒斯的真正力量不在于将问题戏剧化,我们必须承认这是正确的,尽管作为埃斯库罗斯的继承者,他继承了埃斯库罗斯曾经探讨的思想和问题。我们必须从思考他的剧作在舞台上所产生的效果开始——而这种效果,请注意,并不完全是剧本写作的聪明技巧创造出来的。当然,他在戏剧技巧上肯定比埃斯库罗斯要强,因为他属于第二代肃剧家,属于不断精心改善前辈作品的一代人。不过,我们该如何解释下述事实呢:即在把埃斯库罗斯和欧里庇得斯搬上现代舞台时,[271]为迎合当今变化了的审美趣味的所有尝试都失败了——除了少量在或多或少都专业化了的观众面前表演的实验作品——而索福克勒斯却是一位在当今剧院的全部节目中占有位置的希腊戏剧家?当然,索福克勒斯在当今的地位不能归因于古典主义者的偏见。当支配埃斯库罗斯肃剧的合唱队既不唱歌,也不跳舞,只是静静地站在那里说出诗行时,其思想的深度和语言的宏富根本弥补不了那种僵硬的平淡无奇的戏剧效果。欧里庇得斯的辩证法确实能在我们这样的艰难时世引起共鸣;不过没有任何东西比市民社会的问题更短暂易逝。欧里庇得斯在他自己时代的那种伟大力量为什么在现代舞台上就成了一种不可克服的弱点呢?要想理解这一点,我们只需要想一想,我们现在距离易卜生(Ibsen)和左拉(Zola)(他们当然比欧里庇得斯不止差一两个级别)已经是多么遥远就可以了。

索福克勒斯给现在的我们留下的不可磨灭的印象,及其在世界文学史上的永恒地位,都归功于他的人物刻画。如果我们问,希腊肃剧中的哪个男人和女人拥有一种想象中的独立生活——除了戏剧舞台和他们出现于其中的真实故事情节之外,我们必须回答,“那当然首先是索福克勒斯创造的人物”。 [6] 索福克勒斯不仅仅是一位戏剧技巧方面的能工巧匠:因为单凭高超的戏剧技巧创造不出活的 人物,那样最多只能产生昙花一现的戏剧效果。也许,对我们来说,理解索福克勒斯的那种平静、质朴、自然的智慧比理解别的任何东西都要困难;这种智慧使我们觉得他笔下真实的、有血有肉的男人和女人——他们有强烈的激情和温柔的感情,有英雄气概,却是真正的人类[而不是神]——与我们自己一样,却又那样高贵和遥远,有一种无与伦比的尊严。关于这些人物,[索福克勒斯的刻画]既没有任何复杂的微妙之处,也没有矫揉造作的夸张;后世的人们试图通过诉诸暴力、通过宏大的规模和令人震惊的戏剧效果徒劳地追求纪念碑式的崇高感;而索福克勒斯则不费吹灰之力,就在真实的比例中从容不迫地发现了崇高:因为崇高本身永远是简单和清晰的。其秘密在于抛弃一切细枝末节和偶然事件,只剩下完全清晰的内在法则——目光向外的眼睛是看不出这种内在法则的。 [7] 索福克勒斯塑造的男性人物,没有埃斯库罗斯笔下人物的那种泥土般的结实——他们在索福克勒斯的人物旁边显得无动于衷,甚至僵硬死板;他们的灵动性没有因为缺乏平衡而遭损坏,他们不像欧里庇得斯笔下的许多木偶——欧里庇得斯笔下的木偶,[272]很难把他们称为人物,因为他们从不超出戏剧舞台的两个维度(即服装和台词)之外,他们永远不会成为真正有血有肉的存在(physical presences )。索福克勒斯站在了他的前辈和继承人中间:他用他塑造的男男女女轻描淡写地将他自己包围起来。或者,反过来说,是他们将他包围起来。因为真正的人物,从来就不是单凭随心所欲的幻想就能创造的。他们必定是因为某种必然性而从生活中诞生的:他们既不由于空洞的普遍类型,也不由于具体而独特的个别人物,而是由于本质规律——这种本质性的规律与无关紧要的偶然事件相对立——而诞生的。

许多作家曾在诗歌和雕刻之间做过类比,并且将三大肃剧家放在同一阶段的造型艺术中相互比较。 [8] 诸如此类的类比总有一些微不足道的意味——尤其是当这种类比是一种学究式的大费周章和装腔作势的时候。在本书的前述章节中,我们曾经就宙斯或命运之神在古代肃剧中的核心地位,与奥林匹亚山形墙上的神祇的地位之间,做过一种象征性的比较; [9] 不过,那种比较只是集中在两种艺术作品背后的结构观上,而没有涉及埃斯库罗斯人物的雕塑性特质。但是,当我们把索福克勒斯叫作肃剧的雕刻家时,我们的意思是,他拥有一种不同于其他诗人的特质——一个事实而已,这一事实不可能使我们在肃剧的发展和雕刻艺术的发展之间制定任何比较机制。诗人笔下的人物形象和雕刻家手底的人物形象,都依赖于艺术家关于比例和平衡的终极法则的知识。这种比较仅就类比的大致趋势而言;因为精神生活的特定法则不能运用到视觉和可触摸的形体存在的空间结构中。尽管如此,索福克勒斯时代的雕刻家们的最高目标,是以这样一种方式来刻画人物:即通过这种方式,精神借助实物形态而闪闪发光;他们似乎在那里抓住了一缕来自精神世界的光芒——这个精神世界是在索福克勒斯的肃剧诗歌中首次显露出来的。这种精神之光的最感人的形象反映,闪耀在那个时代树立的阿提卡坟墓的纪念碑上。尽管在艺术上,这些雕塑与构成索福克勒斯作品的那种情感的丰富性和表达的多样性相比,相差甚远,但浸润它们的那种深沉宁静的人性,足以表明其艺术和索福克勒斯的肃剧诗歌,都受到同一种情感的启发。它们平静安详而无所畏惧,象征着永恒的人性战胜了痛苦和死亡:[273]从而显示出一种深刻的真正的宗教感情。

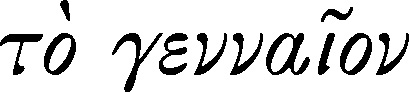

索福克勒斯的肃剧和菲狄亚斯(Phidias)的雕塑,是雅典精神鼎盛时期两座不可磨灭的纪念碑。二者都代表了伯利克里时代的艺术。从索福克勒斯的肃剧作品往后看,之前肃剧的全部发展似乎都是为了达到今日的完美境地。即使是埃斯库罗斯也显得只是在为索福克勒斯做准备;但我们不能同样说索福克勒斯是在为欧里庇得斯、或者是在为公元前四世纪的肃剧追随者(epigonoi )铺平道路。后来的诗人不过是前五世纪伟大成就的余音回响;欧里庇得斯的真正力量和希望,在他离开诗歌进入新的哲学领域时,显示得最为清楚。因此,仅就其为肃剧发展之登峰造极而言,索福克勒斯的肃剧乃是肃剧的经典形式:如亚里士多德所言,在他那里,肃剧“具备了自己的本质”。 [10] 但是,说索福克勒斯是经典,还有另一层独特的含义:在这里,它不仅仅意味着一种文学形式的内部完美,还意味着索福克勒斯在希腊精神发展史上的地位使他成为经典——在本书中,我们主要是把文学作为这种精神及其变化的表达形式来关注的。索福克勒斯的作品,如果我们把它当作人的品格不断得到客观化的过程来看,它就是希腊诗歌发展的顶峰。仅就此而言,我们之前关于索福克勒斯的肃剧人物的讨论,就能得到充分的理解,甚至获得另外一种重要意义。 [11] 这些肃剧作品的卓越之处,不仅在于其形式的完美,还在于其所体现的是人的一种更深层的德性,因为在这些作品中,审美的、道德的和宗教信仰的因素都交织在一起且相互作用。在希腊诗歌中,如此多种主题的混合并不鲜见,正如我们在上文对其他作家的研究中所看到的那样,但在索福克勒斯那里,肃剧的形式和标准在一种特定的意义上是统一的,它们首先统一在他的人物中。索福克勒斯本人简洁而准确地说,他笔下的人物是理想人物,不像欧里庇得斯笔下的人物是日常生活中的人物。 [12] 作为这些人物的创造者,索福克勒斯与任何其他希腊诗人不同,他在人类文化史上占有一席之地。在他的作品中,充分觉醒了的文化意识首次被公诸于众。这种文化意识是某种整体上有别于荷马的教育效果、有别于埃斯库罗斯的教育目的的另一种事物。它假定了一个以文化 (paideia)(即人的完美品格)的形成为最高理想的社会的存在;[274]这种假定在整个一代人为发现命运的含义而奋斗之前,在埃斯库罗斯经历极度的精神痛苦之前,在人性本身成为生活的核心之前,是不可能的。索福克勒斯的人物刻画自觉地接受了伯利克里时代那种人类行为的理想的启迪——这种理想是伯利克里时代的社会和文明的特殊产物。索福克勒斯充分地吸收了这种人类行为的理想,从而使肃剧人性化了,并将此种理想转变为一种人类文化的永恒范式——它完全寓于那些创造它的人的无与伦比的精神之中。如果“文化” 一词不会引发那么多不同的联想,因而不可避免地要变得空洞无物和黯淡无光的话,那么,我们几乎可以把索福克勒斯的肃剧叫作纯文化的艺术,并将其与歌德的《塔索》(Tasso)相比较(尽管索福克勒斯的肃剧是在时代和人生观的人为要素要少得多的情况下创作的)——《塔索》在歌德探索生活和艺术的形式方面具有独特的地位。如果我们想要理解“文化” 一词的真正希腊含义,就必须小心避免某些已经成为文学批评的陈词滥调的对比(诸如“原初的体验”和“文化的体验”之间的对比)。 [13] 对希腊人来说,文化就是人的品格的有意识引导和建构过程,是对这一过程的一种原初创造和原初体验。理解了这一点,我们同样就会理解这样一种理想激发一个伟大诗人的力量。当诗歌和文化志同道合地创造一个理想之时,这注定是世界历史上的一个独特时刻。

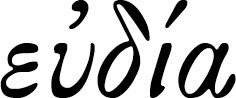

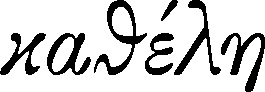

雅典民族和雅典城邦国家的统一——可以说,是雅典人在希波战争中的艰辛努力为他们赢得了这种统一,在某种程度上,埃斯库罗斯肃剧的精神世界在这种统一中起了决定性作用——为一种新的民族文化奠定了基础,这种新文化超越一切对立与仇恨,超越贵族文明与普通百姓生活之间的对比。那一代人的幸福在索福克勒斯的生活中得到了超乎寻常的形象反映——伯利克里时代的城邦和文化就建立在这种幸福的基础之上。索福克勒斯的大致生平事实众所周知,但其含义远比那些小心翼翼的研究者们所发现的细枝末节重要。索福克勒斯曾于风华正茂时,在合唱队里翩翩起舞、高声吟唱,庆祝萨拉米斯战役的胜利——埃斯库罗斯曾作为一名战士参与这场战役——毫无疑问,这只是一种传说而已;但是,看到这一点很重要:即直到战争的风暴停息之后,他的生活才真正开始。[275]可以这么说,他是站在狭窄而险峻的光荣之巅——雅典人很快就从这个峰顶滑落了。他的艺术闪耀着清晰而明亮的光辉,没有一朵乌云,没有一丝微风,宁静( )而祥和(

)而祥和( ),是红日当空的正午——它破晓于萨拉米斯胜利的清晨——的那种无与伦比的晴朗与静谧。他的去世是在阿里斯托芬召唤埃斯库罗斯的鬼魂回来解救他的城邦稍前。他没有看到雅典人最后的惊天劫难。在雅典的最后一次胜利——即阿吉纽西(Arginusae)海战,这次海战曾一度使这个民族感觉到东山再起的希望——之后,他就与世长辞了;现在,他生活在坟墓那边了——在他死后不久,阿里斯托芬就是这样描述他的——在坟墓里,他和他自己、他和这个世界同样相安无事,就像他终其一生的尘世生活所过的那样。 [14] 很难说清楚他的幸福(eudaimonia)有多少是来自于他所生活的有利盛世,有多少是来自于他的快乐天性,又有多少来自于他自己精心创作的艺术,来自于那种平静而神秘的智慧——另一个更华丽的天才欧里庇得斯既无法匹敌,也无法欣赏这种智慧,因而必然以一种尴尬的姿态拒绝这种智慧。只有盛世、天性、智慧这三种力量的相互作用才能产生真正的文化,这种文化的产生是一个永恒的奥秘,它的奇妙之处在于我们无法解释它,更不用说创造它了:我们只能指着它说,“它在这儿”。

),是红日当空的正午——它破晓于萨拉米斯胜利的清晨——的那种无与伦比的晴朗与静谧。他的去世是在阿里斯托芬召唤埃斯库罗斯的鬼魂回来解救他的城邦稍前。他没有看到雅典人最后的惊天劫难。在雅典的最后一次胜利——即阿吉纽西(Arginusae)海战,这次海战曾一度使这个民族感觉到东山再起的希望——之后,他就与世长辞了;现在,他生活在坟墓那边了——在他死后不久,阿里斯托芬就是这样描述他的——在坟墓里,他和他自己、他和这个世界同样相安无事,就像他终其一生的尘世生活所过的那样。 [14] 很难说清楚他的幸福(eudaimonia)有多少是来自于他所生活的有利盛世,有多少是来自于他的快乐天性,又有多少来自于他自己精心创作的艺术,来自于那种平静而神秘的智慧——另一个更华丽的天才欧里庇得斯既无法匹敌,也无法欣赏这种智慧,因而必然以一种尴尬的姿态拒绝这种智慧。只有盛世、天性、智慧这三种力量的相互作用才能产生真正的文化,这种文化的产生是一个永恒的奥秘,它的奇妙之处在于我们无法解释它,更不用说创造它了:我们只能指着它说,“它在这儿”。

即使对伯利克里时代的雅典别无所知,我们也可以根据索福克勒斯的生平和品格说,在他那个时代,人们第一次开始根据一种文化理想来自觉地建构人的品格。因为对自己的新型共同体的生活方式的自豪,他们为自己创造了“ [城市的]”这个词,意为“从容不迫(urbane)”或“彬彬有礼(polite)”。二十年后,这个词在所有阿提卡的散文作家中流行开来:色诺芬、演说家、还有柏拉图;亚里士多德描述和分析了这种社会理想:无拘无束、谦恭有礼的社会交往,以及这个词所包含的温文尔雅的行为举止。这一理想是伯利克里时代雅典社会的基础。这种精致的阿提卡文化的优雅魅力——值得注意的是,它与学究式的文化概念截然不同——没有人比当时的诗人,即希俄斯的伊翁(Ion of Chios),在一则诙谐的逸事中描述得更优美了。 [15] 它描述了索福克勒斯生活中的一件实事。作为伯利克里的一名策士(strategos),索福克勒斯曾是伊奥尼亚一个小城的贵宾。席间,他坐在当地一个文学教师的旁边,[276]当邻座批评弗律尼库斯的精致诗行“深红色的脸颊上闪耀着爱的光芒”的色彩时,他为邻座的喋喋不休感到不胜其烦,痛苦异常。索福克勒斯通过证明学究没有资格胜任阐释诗艺的能力,以七分世故、三分真诚在一片掌声中轻松自如地摆脱了自己的痛苦处境;与此同时,他略施小计(stratagem),通过搞定给他提供酒杯的漂亮小厮,证明了他本人通晓将军职业的应尽义务。此故事反映的优雅魅力,不仅是索福克勒斯,而且是他那个时代所有雅典社会的品格中的难以忘怀的因素。这一趣事的精神和观念使我们不由自主地想起拉特兰(Lateran)博物馆中索福克勒斯的半身塑像。我们还可以在索福克勒斯塑像的旁边,竖立雕塑家克雷西勒斯(Cresilas)雕刻的伯利克里半身像,伯利克里塑像显示的,既非一名政治家的脸,亦非一名将军的脸(虽然戴着头盔)。与埃斯库罗斯在后世子孙眼中是一名马拉松战役的战士和一名忠诚的雅典公民一样,索福克勒斯和伯利克里,正如故事和塑像所刻画的那样,是

[城市的]”这个词,意为“从容不迫(urbane)”或“彬彬有礼(polite)”。二十年后,这个词在所有阿提卡的散文作家中流行开来:色诺芬、演说家、还有柏拉图;亚里士多德描述和分析了这种社会理想:无拘无束、谦恭有礼的社会交往,以及这个词所包含的温文尔雅的行为举止。这一理想是伯利克里时代雅典社会的基础。这种精致的阿提卡文化的优雅魅力——值得注意的是,它与学究式的文化概念截然不同——没有人比当时的诗人,即希俄斯的伊翁(Ion of Chios),在一则诙谐的逸事中描述得更优美了。 [15] 它描述了索福克勒斯生活中的一件实事。作为伯利克里的一名策士(strategos),索福克勒斯曾是伊奥尼亚一个小城的贵宾。席间,他坐在当地一个文学教师的旁边,[276]当邻座批评弗律尼库斯的精致诗行“深红色的脸颊上闪耀着爱的光芒”的色彩时,他为邻座的喋喋不休感到不胜其烦,痛苦异常。索福克勒斯通过证明学究没有资格胜任阐释诗艺的能力,以七分世故、三分真诚在一片掌声中轻松自如地摆脱了自己的痛苦处境;与此同时,他略施小计(stratagem),通过搞定给他提供酒杯的漂亮小厮,证明了他本人通晓将军职业的应尽义务。此故事反映的优雅魅力,不仅是索福克勒斯,而且是他那个时代所有雅典社会的品格中的难以忘怀的因素。这一趣事的精神和观念使我们不由自主地想起拉特兰(Lateran)博物馆中索福克勒斯的半身塑像。我们还可以在索福克勒斯塑像的旁边,竖立雕塑家克雷西勒斯(Cresilas)雕刻的伯利克里半身像,伯利克里塑像显示的,既非一名政治家的脸,亦非一名将军的脸(虽然戴着头盔)。与埃斯库罗斯在后世子孙眼中是一名马拉松战役的战士和一名忠诚的雅典公民一样,索福克勒斯和伯利克里,正如故事和塑像所刻画的那样,是 [美善]的最高理想,是公元前五世纪雅典的彬彬君子。

[美善]的最高理想,是公元前五世纪雅典的彬彬君子。

这种社会理想的灵感,来自于对任何情况下的正确而得体的行为的一种清晰而微妙的认知;尽管它有严格的言行规则,尽管它有完美的均衡感和分寸感(perfect sense of proportion and control),但它实际上是一种新的精神自由。它完全不需要刻意修饰或装模作样,它是一种泰然自若和无拘无束的生活方式,它为所有人所欣赏和称羡——而且,正如伊索克拉底在数年后所写的那样,无人能够模仿。它只存在于雅典。它意味着对那种夸张的激情和表达方式——这是埃斯库罗斯的特征——的抛弃,转而寻求那种自然天成的姿态和均衡,亦即我们在帕台农神庙(Parthenon)的雕梁画栋,还有索福克勒斯笔下的男女人物的语言中,所感觉和享受到的东西。它是一个公开的秘密,只能被描述,不能被定义;但它至少不是一个纯粹的形式问题。说到底,如果同样的现象出现在同一个时代的诗歌和雕塑中,但却不是由那些最富时代特征的人共同具有的、超越于个人之上的感受所创造的话,那么这种现象也太超乎寻常、太不可思议了。这是一种已经找到了终极的宁静和自洽的生活所焕发的光辉,阿里斯托芬对索福克勒斯的描述表达了他的这种即使穿越死亡也不为所动的生活:[277]他的生活在“那边”和在“这边”都一样满足( )。 [16] 这种生活方式,如果我们从纯粹审美的角度,把它当作一种优雅态度的内心情结,或者从纯粹心理学的角度,把它当作诸种精神力量的和谐一致来解释,就会显得琐碎和不值,而且还会因此错失这种生活方式的本质征兆。使索福克勒斯成为奏响丰富多彩的核心旋律的大师的,绝不仅仅是其个人品格的偶然因素,埃斯库罗斯就从未成功奏响过。索福克勒斯作品的形式,比任何其他诗人作品的形式,更是对人生存在(being)的直接的和恰当的表达,实际上是对生存及其形上表现(metaphysical manifestation)的充分揭示。对于“此生的本质和意义是什么”这个问题,索福克勒斯不像埃斯库罗斯用一种宇宙论来回答,证明天神对待凡人的方式的合理性,而是直接用他的语言的形式和男女人物的品格来回答问题。那些在一切社会原则和社会结构都土崩瓦解、人的生活动荡不安无所依止的历史时刻,从未转向索福克勒斯寻求指引的人,那些从不涵咏深思索福克勒斯诗歌坚定而和谐的宁静,从而来恢复自身生活平衡的人,很难理解这一点。诗歌的声音和韵律的效果永远是一个平衡和相称(balance and proportion)的问题;对索福克勒斯来说,平衡与相称是一切存在物的原则,因为平衡与相称意味着对那种正义的虔诚认可——这种正义内在于万物、只有在人的精神完全成熟时才能意识到。索福克勒斯的合唱队一次又一次地将不均衡[不相称、不成比例](disproportion )描述成万恶之源,这不是没有原因的。索福克勒斯诗歌和菲狄亚斯雕塑的这种前定和谐,最终根基于对和谐法则的准宗教式的接受。实际上,公元前五世纪时的希腊人对和谐法则的普遍认知,是对明智 (sophrosyné )这一希腊特有的品质——希腊人对人生意义的看法构成这一品质的形而上学基础——的如此自然而然的表达,以至于当索福克勒斯歌颂和谐与均衡时,我们似乎在希腊世界的每一个地域都听到了他的话语的多重回声。它不是一种新观念;不过,一种观念的历史影响和绝对重要性并不在于其是否新颖,而在于人们理解和践行这种观念的深度和力度。均衡是人类生活的最高价值之一,索福克勒斯的肃剧乃是这一希腊思想发展的巅峰。这一进程渐渐发展到索福克勒斯,[278]并在他身上发现了其自身作为规范世界和人类生活的神圣力量的经典表达形式。 [17]

)。 [16] 这种生活方式,如果我们从纯粹审美的角度,把它当作一种优雅态度的内心情结,或者从纯粹心理学的角度,把它当作诸种精神力量的和谐一致来解释,就会显得琐碎和不值,而且还会因此错失这种生活方式的本质征兆。使索福克勒斯成为奏响丰富多彩的核心旋律的大师的,绝不仅仅是其个人品格的偶然因素,埃斯库罗斯就从未成功奏响过。索福克勒斯作品的形式,比任何其他诗人作品的形式,更是对人生存在(being)的直接的和恰当的表达,实际上是对生存及其形上表现(metaphysical manifestation)的充分揭示。对于“此生的本质和意义是什么”这个问题,索福克勒斯不像埃斯库罗斯用一种宇宙论来回答,证明天神对待凡人的方式的合理性,而是直接用他的语言的形式和男女人物的品格来回答问题。那些在一切社会原则和社会结构都土崩瓦解、人的生活动荡不安无所依止的历史时刻,从未转向索福克勒斯寻求指引的人,那些从不涵咏深思索福克勒斯诗歌坚定而和谐的宁静,从而来恢复自身生活平衡的人,很难理解这一点。诗歌的声音和韵律的效果永远是一个平衡和相称(balance and proportion)的问题;对索福克勒斯来说,平衡与相称是一切存在物的原则,因为平衡与相称意味着对那种正义的虔诚认可——这种正义内在于万物、只有在人的精神完全成熟时才能意识到。索福克勒斯的合唱队一次又一次地将不均衡[不相称、不成比例](disproportion )描述成万恶之源,这不是没有原因的。索福克勒斯诗歌和菲狄亚斯雕塑的这种前定和谐,最终根基于对和谐法则的准宗教式的接受。实际上,公元前五世纪时的希腊人对和谐法则的普遍认知,是对明智 (sophrosyné )这一希腊特有的品质——希腊人对人生意义的看法构成这一品质的形而上学基础——的如此自然而然的表达,以至于当索福克勒斯歌颂和谐与均衡时,我们似乎在希腊世界的每一个地域都听到了他的话语的多重回声。它不是一种新观念;不过,一种观念的历史影响和绝对重要性并不在于其是否新颖,而在于人们理解和践行这种观念的深度和力度。均衡是人类生活的最高价值之一,索福克勒斯的肃剧乃是这一希腊思想发展的巅峰。这一进程渐渐发展到索福克勒斯,[278]并在他身上发现了其自身作为规范世界和人类生活的神圣力量的经典表达形式。 [17]

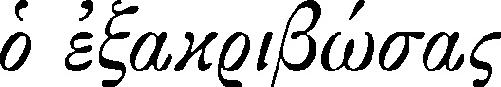

还有另一种途径可以说明公元前五世纪希腊人意识中的均衡感与文化之间的紧密联系。我们通常不得不从希腊艺术家们的作品推论其所持的艺术理论;实际上,他们的作品就是其信念的主要证据。不过,在力求理解晦暗不明但又起根本作用的原则时——这些原则为诸多艺术作品的创造和各种可能的不同艺术阐释提供了帮助——我们就有理由寻找当时同代人的证据以给我们指引。这里,我们有两段索福克勒斯本人的评论——它们最终的历史权威确实只由于这一事实:即它们与我们对他的艺术的直觉判断相一致。我们已经引用过其中一段, [18] 在那里,索福克勒斯将自己笔下的人物描述为与阿里斯托芬的现实主义相对立的理想人物。在另一段话中, [19] 索福克勒斯为了表示自己的创作与埃斯库罗斯相区别,他说埃斯库罗斯正确地写作,但不知其所以然:他认为埃斯库罗斯的那种处心积虑的正确 (right)是不值得考虑的,虽然这似乎是他作品中的一种本质要素。两段评论合在一起,意味着对作家所要遵循的标准的一种非常特别的考虑:索福克勒斯用“如其所应是”的标准指导自己的作品,并在其作品中按照这一标准来呈现人物。这种对人物的理想标准的意识是智术师运动开端时期所特有的。关于人的德性的本质的问题,现在在教育领域以一种前所未有的激烈程度呈现出来。那个时代的所有争论,以及智术师们的一切努力,都朝着发现和创造“如其所应是”的人的方向发展,在那之前,只有诗歌为人们相信的这种价值提供了理由;不过,它不可能不受这种新的教育运动的影响。埃斯库罗斯和梭伦通过让他们的工作反映自己的灵魂为理解天神和命运(God and Fate)而进行的艰难挣扎,从而对他们的作品产生了深远的影响。现在,索福克勒斯追随自己时代的文化潮流,转向了人(Man),在他自己刻画的人物身上表达他自己的道德标准。这一运动的发端,可以追溯到埃斯库罗斯后期的肃剧演出,在那里,通过描述一些强有力的理想化人物如厄特克勒斯(Eteocles)、[279]普罗米修斯、阿伽门农和奥瑞斯特斯与注定的命运之间的冲突,埃斯库罗斯增强了其作品的肃剧因素。在这一创作手法上,索福克勒斯是埃斯库罗斯的直接继承者:因为他的主要人物体现了他那个时代的伟大教育者们所能想象的最高德性。要想断言文化理想与诗歌创作孰先孰后是不可能的,对索福克勒斯而言也是没有必要的。重要的是,在索福克勒斯时代,诗人们和教育家们有了相同的伟大目标。

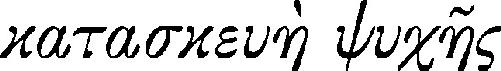

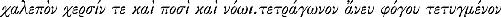

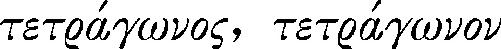

索福克勒斯的那种美感——这种美感催生了他笔下的那些男女人物——来源于他对肃剧人物的灵魂 (souls)的一种巨大的新兴趣。这是一种新的德性理想的呈现,这种理想第一次在所有文化中强调psyché(即“灵魂”)的核心意义。在公元前五世纪的历史进程中,“灵魂(psyché)”一词获得了一种新的寓意,一种更加高尚的含义,它在苏格拉底的教导中臻于完成。 [20] 现在,人们客观地认为灵魂才是人的生活的核心。人的一切行为均发自灵魂。很久之前,雕刻家们已经发现了形塑和支配身体的法则,并以最大的热情对其孜孜以求。在身体的“协调一致”中,他们再次发现了宇宙的秩序原则——这是哲学家们在宇宙结构中把握到的。 [21] 在心中已有秩序原则的情况下,希腊人现在转向了对灵魂的探索。他们没有将灵魂看作一团杂乱无章的内在经验之流,而是认为灵魂受制于一种系统的法则,因而将其看作迄今唯一尚未整合进宇宙秩序理想的存在领域。与身体一样,灵魂显然也有自己的节奏与和谐。希腊人因而获得了一种灵魂-结构 的观念。 [22] 西蒙尼德斯将德性描述为“手、脚、头脑都像正方形一样完美无缺”, [23] 人们试图在其中找到对灵魂-结构 的首次清晰表达。但是,从刚刚发端的灵魂生活的观念到将其与完美的体育理想类比,再到一种文化理论——柏拉图正确地将其归诸于智术师普罗泰戈拉, [24] 还有很长一段路要走。这种文化理论,完全是灵魂可以像身体一样被塑造这种想法的合乎逻辑的发展结果,而灵魂可以像身体一样被塑造这一观念现在不再是一种诗性的想象,它成了一种教育原则。普罗泰戈拉说,灵魂可以被训练成真正的eurhythmia和euharmosia,即优美的节奏与和谐。在诗歌的影响下——诗歌体现了节奏与和谐的标准——灵魂会从其内部产生正确的节奏与和谐。即使在普罗泰戈拉的这一理论中,塑造灵魂的理想也是从身体训练的角度来看的;不过,普罗泰戈拉设想的进程,[280]与其说是西蒙尼德斯所言的形体训练,毋宁说更类似于造型艺术家的雕塑艺术。优美的节奏与和谐的标准也是从可见的形体存在中借来的。只有在古典希腊,文化[即教化]的观念才受到雕塑艺术的启发。甚至索福克勒斯关于人的品格的理想也清晰地透露出其雕塑艺术的起源。那个时代的教育、诗歌和雕塑呈现出深刻地相互影响的态势——它们之中没有一个可以独立自存。教育者和诗人深受雕刻家努力创造一个理想人物的启发,他们对于人性的 [范型],也采取同样的进路;而雕刻家和画家则为教育和诗歌所引导,在其所使用的每一个模特中去寻找人物的灵魂。 [25] 三者的兴趣焦点现在都在于与人性相关的更高价值。雅典的精神现在变成人类中心主义的了;人文主义不是孕育于泛爱其他所有社会成员的那种情感——希腊人称之为博爱(philanthropia ),而是孕育于对人的真实本性的理性探索和兴趣。 [26] 尤其重要的是,除了男人之外,现在肃剧第一次把女人也作为人类值得尊敬的代表来展现了。除了诸如克吕泰涅斯特拉、伊斯墨涅(Ismene)和克吕索忒弥斯(Chrysothemis )等次要女性人物之外,索福克勒斯刻画强有力的高贵人物的力量,还表现在其高峰时期对许多肃剧女主人公的刻画上——如安提戈涅、厄勒克特拉、德伊阿尼拉(Dejanira)、忒梅沙(Temessa)、伊俄卡斯忒(Jocasta)等等。在男人是肃剧的真正对象的伟大发现之后,女人注定也是要被发现的。

[范型],也采取同样的进路;而雕刻家和画家则为教育和诗歌所引导,在其所使用的每一个模特中去寻找人物的灵魂。 [25] 三者的兴趣焦点现在都在于与人性相关的更高价值。雅典的精神现在变成人类中心主义的了;人文主义不是孕育于泛爱其他所有社会成员的那种情感——希腊人称之为博爱(philanthropia ),而是孕育于对人的真实本性的理性探索和兴趣。 [26] 尤其重要的是,除了男人之外,现在肃剧第一次把女人也作为人类值得尊敬的代表来展现了。除了诸如克吕泰涅斯特拉、伊斯墨涅(Ismene)和克吕索忒弥斯(Chrysothemis )等次要女性人物之外,索福克勒斯刻画强有力的高贵人物的力量,还表现在其高峰时期对许多肃剧女主人公的刻画上——如安提戈涅、厄勒克特拉、德伊阿尼拉(Dejanira)、忒梅沙(Temessa)、伊俄卡斯忒(Jocasta)等等。在男人是肃剧的真正对象的伟大发现之后,女人注定也是要被发现的。

我们现在可以理解,当索福克勒斯从埃斯库罗斯手中接过肃剧时,它所经历的变化了。最显著的外在变化是索福克勒斯对三部曲形式的抛弃,三部曲曾经是埃斯库罗斯戏剧的常规形式。现在单一剧取代了三部曲,焦点集中在一个主要演员身上。对埃斯库罗斯来说,要在史诗层面上为单个人连续发展的命运做出肃剧性处理是不可能的,他的戏剧通常覆盖同一个家族几代人的苦难命运。他首先关注的是一个家族命运连续不断的发展过程,因为只有这一过程才能构成一个足够大的整体来展示神圣正义的昭彰;神圣正义的此种报应不爽和昭昭不昧,即使宗教信仰和道德情感也很难在某个个体注定的命运结局中找到蛛丝马迹。因此,在埃斯库罗斯的肃剧中,尽管单个人物有助于将观众引向肃剧的主题,[281]但他们总是从属于核心的主题,而诗人自身则不得不采取一种更高蹈、更少人性的立场,以使其笔下的人物行动并受苦,仿佛他自己就是引导宇宙的力量。不过,在索福克勒斯那里,为神对待人的方式辩护、证明其行为之正义性的理想退居到幕后去了——从梭伦到泰奥格尼斯和埃斯库罗斯,神的正义性理想一直占据着主导地位。索福克勒斯戏剧中的肃剧要素,是苦难的不可避免性:从个体受难者的角度来看,是命运的必然性。因此,他没有抛弃埃斯库罗斯关于世界之本质的宗教信念,只不过是将重点从普遍的问题转向了个体的问题。这一点在其早期作品(如《安提戈涅》)中尤其明显,其中,索福克勒斯对世界的意义的看法仍然是醒目的标记。

通过拉布达科斯之家几代人的历史,埃斯库罗斯追溯了这个家族因其早先的罪孽而给自己带来的诅咒的毁灭性后果。在索福克勒斯那里也一样,罪的诅咒作为他们全部灾难的最终原因在背景深处赫然显现,与厄忒克勒斯和波吕尼刻斯在《七将攻忒拜》中一样,安提戈涅自身是这一诅咒的最终牺牲品。 [27] 在索福克勒斯的作品中,他确实让安提戈涅及其对手克瑞翁(Creon)以他们自己的暴烈行为助长了这一诅咒,合唱团也从未停止过对其行为超越了适当界限的悲悼,警告他们要为自己的不幸承担部分责任。 [28] 不过,尽管这些原因可以被看作是以埃斯库罗斯的方式证明残酷命运的合理性,但观众的整个注意力不是集中在命运问题上,而是集中在个体人物身上,观众的注意力如此集中以至于会觉得这些人物才是戏剧的兴趣焦点,他们完全占据了主导地位,以至于根本不需要外在的证明。安提戈涅因其本性注定了要受难——我们几乎可以说是她自己选择了受难(如果不引入基督教的预定受难的观念的话),因为安提戈涅对苦难的自觉接受成了她高贵品格的独特形式。安提戈涅的肃剧命运,在开场白中,在与其妹妹的首次交谈中,就已经一目了然了。伊斯墨涅温和的少女本性使她避免做出毁灭与死亡的决意选择,尽管她对安提戈涅的热爱从未摇摆过,正如剧中动人地描述的那样,她在克瑞翁面前不实地指控自己就是犯罪者,并且绝望地想要和姐姐共赴黄泉。尽管如此,[282]她仍然不是一个肃剧人物。她的温良品格突出了安提戈涅的强悍与决绝,我们必须承认,安提戈涅有一种更深刻的正当理由拒绝伊斯墨涅与其一起慨然赴死。正如在《七将攻忒拜》中,厄忒克勒斯的肃剧因为他在被无辜地卷入家族的命运时所展现的英雄主义精神而得到了强化一样,这里,他的妹妹安提戈涅也刷新了其高贵家族的一切英雄主义品质。

合唱队唱的第二首歌为女主人公的受难创造了一个普遍背景,它歌颂了人的力量,人创造一切技艺,人凭借语言和思想的力量掌管自然,人学会了一切技艺中的最高技艺——正义的力量,那建构城邦的正义的力量。索福克勒斯的同时代人、智术师普罗泰戈拉,曾经提出一种关于文明社会之起源的相似理论; [29] 这是关于人类自身发展的理性叙述的首次尝试。这首颂歌的宏伟旋律对人类自身的进步充满了诸多普罗米修斯式的骄傲,但是根据索福克勒斯独特的肃剧讽示(tragic irony),正当合唱队颂扬城邦和正义之力量、宣告将违法乱纪之人从一切人类社会驱逐出境之时,安提戈涅身带镣铐被押上舞台。由于安提戈涅明知故犯,遵从传统的不成文法、履行一个妹妹对其兄长最简单不过的义务,即替其收尸,她与国王的命令发生了冲突:国王曾经宣布一条法令,这条法令将城邦的权力夸大到近乎专制的地步,谁替安提戈涅的兄长波吕尼刻斯收尸安葬,谁就要被处以极刑,因为波吕尼刻斯勾结外敌向他自己的城邦宣战。因此,观众很快就看到了人性的另一面:在对人的虚荣和弱点的突如其来的肃剧性认识中,对人自豪的赞美消失得无影无踪。

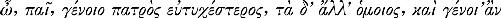

黑格尔以其伟大的洞察力看到了《安提戈涅》描述的是两种道德原则之间的肃剧性冲突:城邦的法律和家庭的权利之间的冲突。 [30] 以此看来,忠诚于城邦的克瑞翁的严肃而执着的逻辑,使他的品格更易为我们所理解;而安提戈涅的痛苦及其对城邦法令的公然挑战,则以其真正的反叛激情的不可抗拒的说服力,证明了家庭中人伦义务反对城邦干涉的正当性。尽管如此,此类普遍问题并非肃剧的焦点,尽管一个智术师时代的诗人可能会选择将这两种主要品格普遍化为一种观念冲突的典型代表。与在埃斯库罗斯那里一样,[283]对傲慢自大、非理性和不节制的讨论,并非索福克勒斯的兴趣焦点,它不过是为肃剧提供背景而已。索福克勒斯笔下的主人公所经历的苦难总有一种直截了当的原因:他并非注定要受苦,仿佛已经过某个超自然的法官的宣判;他是由于自己的高贵天性,而走向了一个不可避免的毁灭结局——这是天神引导人进去的——的活生生的事例。阿忒女神的非理性品性曾使梭伦深感困惑,并使那个时代所有严肃的思想者们焦虑不安,但对索福克勒斯来说,它不过是肃剧的基础,而非肃剧的核心问题。埃斯库罗斯曾经努力解决阿忒女神的难题:但索福克勒斯认可其为无从解决的事实。不过,他并不是消极地接受天神派发的无可逃避的苦难——希腊的抒情诗人自古以来就已经无数次悲叹过此类命运之苦了;他对西蒙尼德斯的消极委弃也不抱任何同情——西蒙尼德斯的结论是,当人因遭受无可避免的厄运而灰心丧气时,他的德性也就丧失殆尽了。 [31] 通过使他笔下的肃剧人物成为人类中之最伟大、最高贵者,索福克勒斯对终有一死者的头脑无法解决的决定性问题哭喊着做出了肯定的回答。索福克勒斯笔下的人物,彻底放弃尘世幸福或者社会和物质生活,自觉选择受苦,他们是首批达到人力可至之最高境界的人。

从这些人物的极度痛苦中,索福克勒斯汲取出各种细致入微、精彩非凡的肃剧乐曲;他竭尽想象,用一切可能的手段增强乐曲响遏行云的穿透力之美。与埃斯库罗斯相比,他的戏剧演出在戏剧效果上是一种无可估量的进步。不过,这种进步的取得并不是因为他抛弃了优美的传统合唱歌舞,也不是因为他以一种莎士比亚式的现实主义为故事本身之故来讲述一个传奇故事。毫无疑问,这种关于索福克勒斯的戏剧技巧的看法,可能会得到使俄狄浦斯传奇逐渐展开的超现实力量的支持,甚至可能是现代人对把该剧搬上戏剧舞台颇感兴趣的主要原因;但是,这种观点从来就无助于我们理解索福克勒斯戏剧结构的极度复杂性和惊人的平衡感。他的戏剧不是按照外在物理事件的发生次序来建构的,而是根据一种更高的艺术逻辑来构造的,这种艺术逻辑通过一系列对比强烈的场景——一幕比一幕强劲有力——来揭示主要人物的真正灵魂,从各个可能的角度展示人物的内心。这一艺术手法的经典范例是厄勒克特拉。凭借才华横溢的创造发明,[284]索福克勒斯用一个又一个大胆的巧妙方法延迟和打断简单的故事情节,以便女主人公经历全部情感状态,直至最终陷入万念俱灰的极度痛苦。然而,尽管钟摆在悲喜两个极端之间剧烈摇摆,但其核心的平衡自始至终没有被打破。从这个角度看,最精彩的一幕是厄勒克特拉与奥瑞斯特斯姐弟的再次相认。奥瑞斯特斯乔装回国,来救自己的姐姐并挽回家族的声誉,但他被迫以如此令人煎熬的方式缓慢地显露自己,以至于厄勒克特拉遭受了天堂和地狱之间的极度痛苦。 [32] 索福克勒斯的戏剧是情感剧,主要演员的灵魂必须按其自身的节奏追随情节的协调发展,穿越戏剧的各种情感。他的戏剧效果来源于主要人物的性格,就像最后总要回到它最感兴趣的那点上一样,它总要回到人物的性格。对索福克勒斯来说,剧情只是一个受苦受难的人的真正本性得以展开、他注定的命运得以实现、他自身的人格得以完成的一种进程。

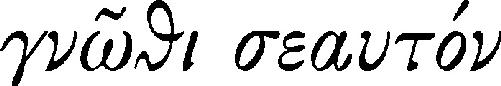

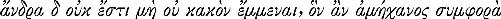

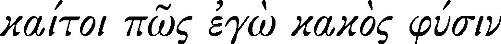

与埃斯库罗斯一样,索福克勒斯把戏剧看作是人获得一种崇高知识的工具,但它不是 [明智],

[明智], 是埃斯库罗斯在其中寻找安身立命之地的终极确定性和必然性。它毋宁是一种肃剧性的自知之明,德尔菲的神谕“

是埃斯库罗斯在其中寻找安身立命之地的终极确定性和必然性。它毋宁是一种肃剧性的自知之明,德尔菲的神谕“ [认识你自己]”被深化和扩展为一种人生领悟:人的生活不过是转瞬即逝的幻影,人的决心和人的幸福终究虚无缥缈。 [33] 如此这般,对索福克勒斯而言,认识人自己就成了认识人的软弱无力;但是,它同时也是认识受难之人不可战胜的高贵和征服一切的尊严。在索福克勒斯笔下,每一个人物的受难都是他本性中的一个本质要素。在他笔下最伟大的英雄人物身上,性格与命运的奇妙融合比其他任何地方都要表达得更不可思议和催人泪下;在他的生命行将结束之际,他再次回到他塑造的人物那里。这次是俄狄浦斯,索福克勒斯另一个最喜爱的人物,他是一个瞎眼老人,在他女儿安提戈涅的牵引之下漂泊四方,乞讨为生。在某种意义上,没有任何东西能比诗人随他笔下的人物一同老去这一事实更深刻地揭示其肃剧的本质。他从未忘记俄狄浦斯将会有何种人生结局。从一开始,这位国王就几乎是一个象征性人物,他将要承受整个世界的苦难。他是受苦受难之人的化身。在其职业生涯的顶峰时期,索福克勒斯竭尽所能,[285]将他展示在毁灭的惊涛骇浪中,让他跌跌撞撞,蹒跚而行。当诅咒在俄狄浦斯身上应验时,他在绝望中亲手刺瞎自己的双眼,期待自己的生命被毁灭的癫狂时刻,索福克勒斯将他呈现在观众面前。当完成了这一人物性格悲剧性的高潮时刻,索福克勒斯便让故事戛然而止,就像在《厄勒克特拉》那里一样。

[认识你自己]”被深化和扩展为一种人生领悟:人的生活不过是转瞬即逝的幻影,人的决心和人的幸福终究虚无缥缈。 [33] 如此这般,对索福克勒斯而言,认识人自己就成了认识人的软弱无力;但是,它同时也是认识受难之人不可战胜的高贵和征服一切的尊严。在索福克勒斯笔下,每一个人物的受难都是他本性中的一个本质要素。在他笔下最伟大的英雄人物身上,性格与命运的奇妙融合比其他任何地方都要表达得更不可思议和催人泪下;在他的生命行将结束之际,他再次回到他塑造的人物那里。这次是俄狄浦斯,索福克勒斯另一个最喜爱的人物,他是一个瞎眼老人,在他女儿安提戈涅的牵引之下漂泊四方,乞讨为生。在某种意义上,没有任何东西能比诗人随他笔下的人物一同老去这一事实更深刻地揭示其肃剧的本质。他从未忘记俄狄浦斯将会有何种人生结局。从一开始,这位国王就几乎是一个象征性人物,他将要承受整个世界的苦难。他是受苦受难之人的化身。在其职业生涯的顶峰时期,索福克勒斯竭尽所能,[285]将他展示在毁灭的惊涛骇浪中,让他跌跌撞撞,蹒跚而行。当诅咒在俄狄浦斯身上应验时,他在绝望中亲手刺瞎自己的双眼,期待自己的生命被毁灭的癫狂时刻,索福克勒斯将他呈现在观众面前。当完成了这一人物性格悲剧性的高潮时刻,索福克勒斯便让故事戛然而止,就像在《厄勒克特拉》那里一样。

因此,索福克勒斯在行将就木之际重拾俄狄浦斯传奇格外意味深长。期望戏剧的第二部能解决第一部的问题就会失之毫厘,谬以千里。如果我们想要把瞎眼老人俄狄浦斯慷慨激昂的自辩——他不断重复他的行为并非出于自愿,而是不知不觉间走上了这条路—— [34] 阐释为对第一部提出的“为什么(Why)”的问题的回答,我们就会误解索福克勒斯,好像他是欧里庇得斯似的。无论是命运,还是俄狄浦斯,都不能被赦免或审判。尽管如此,在后一部戏剧中,诗人似乎站在一种更宏大的高度来旁观生活。《俄狄浦斯在科洛诺斯》(Oedipus at Colonus)是诗人在到达人生的终点之前,与漂泊四方、惶惶不安的瞎眼老人的最后一次会面。尽管由于命遭不幸和老态龙钟,他的高贵品格仍然完整无损,他的激烈与狂暴仍未熄灭。 [35] 认识到自己的力量和高贵,有助于他承当自己的苦难,这是他漫长的流放岁月须臾不可分离的伴侣,这种高贵的品格紧紧跟随,直至生命的最后一刻。 [36] 在这样一幅严酷的画面中,不存在任何多愁善感的怜悯的容身之地。尽管如此,俄狄浦斯所遭受的苦难使他值得尊敬。合唱队感受到了这一苦难的恐怖,但更感受到了它的宏伟庄严;而雅典城的国王忒修斯(Theseus)也接纳了这位盲目的乞讨者,把他奉为令人尊敬、卓越非凡的客人。有一则神谕曾经说过,俄狄浦斯将在阿提卡找到他最终的安息之地。但是,他的死亡被蒙上了一层神秘的面纱:他走了,无人引领,走进了小树林,去寻找神圣的坟墓,命中注定的埋身之地,从此永无相见之期。就像神明引导他走上的那条苦难之路,他最终找到的令人惊奇的解救之道同样奇妙和不可思议。“那从前把你毁灭的神明,现在把你扶起来。” [37] 没有哪个肉眼凡胎可以看透这奥秘:只有被苦难祝圣者才能参与其中。俄狄浦斯因苦而成圣,他以某种神秘的方式走向神性:他所遭受的极度痛苦已使他超凡入圣,与众不同。现在,他栖息于科洛诺斯的山林,诗人自己亲爱的故乡,慈悲女神(Kind Spirits)永恒的绿色圣林,丛林深处有夜莺在呖呖啼唱。这是凡人的足迹禁止踩踏的圣地,但却从那里传来阿提卡全地永无忧患的恩准。

[1] 参见阿里斯托芬,《蛙》,第790行。

[2] 参见伊索克拉底,《泛希腊集会辞》10。艺术形式之首创者( ),以及将此艺术提升至极致的大师(

),以及将此艺术提升至极致的大师( )的功绩,永远得到希腊人的认可。

)的功绩,永远得到希腊人的认可。

[4] 伟大的历史学者维拉莫维茨的毕生事业是使希腊肃剧得以重新上演,但他将埃斯库罗斯和欧里庇得斯看作希腊肃剧的出发点;直到最后几年,维拉莫维茨仍有意识地忽略索福克勒斯。关于这一点,也可参考莱因哈特的《索福克勒斯》(Sophokles ,Frankfurd,1933)II,以及佩罗塔(G. Perotta)的《索福克勒斯》(Sofocle ,Messina,1935)第623页的评论。

[5] 维拉莫维茨的著作《索福克勒斯的戏剧技巧》(Die dramatische Technik des Sophokles ,Berlin,1917)是他最后三十年为这一主题所做的最大贡献,该书第一次奠定了索福克勒斯的戏剧研究必须从“戏剧效果”这一角度出发的基础。还有,我们切不可忘记,是歌德第一个将批评家们的注意力引导到这位古代剧作家的高超技艺之上,并将之视为其肃剧艺术效果的本质原因之一。不过,从“戏剧效果”的角度出发,既是维拉莫维茨的长处,也是其局限之所在,针对这种片面的研究方法,最近的关于索福克勒斯的研究文献出现了一种明显的突破,必须把这种突破看作是人们对诗人索福克勒斯的兴趣得到强烈恢复的标志。图罗拉(Turolla)曾经将索福克勒斯独特的宗教虔诚作为理解他的一个适当的出发点。莱因哈特在其杰出的著作(《索福克勒斯》)中,对索福克勒斯式的肃剧的“处境”——人与人之间的关系以及尤其是人与神之间的关系——做过一种极为有趣的专门研究。在此,我们还应该提到温斯托克(H. Weinstock)那部有价值的著作《索福克勒斯》(Sophokles ,Leipzig,Berlin,1931),该书也代表对只讲戏剧技巧的形式主义的一种反动。在佩罗塔的卓越著作中(《索福克勒斯》),我们可以发现对索福克勒斯的一种多方面的重新阐释,该书力求避免两个对立的极端,并纠正他们对具体问题过于主观思辨的一些偏差。亦可参见鲍勒(C.M. Bowra)的新作《索福克勒斯的肃剧》(Sophoclean Tragedy ),Oxford,1944。

[6] 关于索福克勒斯的人物及其对后世文学的影响,参见谢帕德(J.T. Sheppard)的《埃斯库罗斯和索福克勒斯》(Aeschylus and Sophocles ,New York,1927),该书主要处理的是英语文献;以及海尼曼(K. Heinemann)的《世界文学中的希腊肃剧人物塑造》(Die tragischen Gestalten der Griechen in der Weltliteratur ,Leipzig,1920),该书也将埃斯库罗斯、欧里庇得斯和塞涅卡包括在其概述之中。不过,索福克勒斯的人物具有他们自己的造型特质(plastic quality),从而区别于其他人物。当然,仅凭动机史(Motivgeschichte)的研究是不能把握他们的。

[7] 索福克勒斯的戏剧人物的不朽品质植根于下述艺术原则:即这些人物代表他们所体现的人类德性(参见本卷此处 及以下)。参见沙德瓦尔特(W. Schadewaldt)的文章(参见此处注释[10] 所引);以及摩尔(J.A. Moore),《索福克勒斯和德性》(Sophocles and Arete ),Cambridge,Mass., 1938。

[8] 早在希腊作家的文学评论中就开始了这些比较,它们频繁地出现在哈利卡纳苏斯的狄奥尼修斯(Dionysius of Halicarnassus)那里,出现在不具名的《论崇高》、西塞罗和代表这一传统的其他作家那里。绘画和诗歌也是比较的内容,参见贺拉斯的名言“ut picture poesis[诗既如此,画亦同然]”。

[9] 参见本卷此处 。在诺登(Gerke-Norden)的《古典学入门》(Einleitung in die Altertumswissenschaft ,Leipzig,Berlin,1910)第二卷此处 “希腊诗歌艺术与造型艺术中的平行现象”(Parallelerscheinungen in der griechischen Dichtkunst und bildenden Kunst)一章中,温特(Franz Winter)已经对诗歌与美术作品之间的比较进行了更为系统的论述;亦可参见该书第176页及以下论埃斯库罗斯和索福克勒斯部分。

[10] 关于索福克勒斯的肃剧艺术是希腊肃剧的经典形式,参见沙德瓦尔特的论述,收录于《古典问题和古代文明》(Das Problem des Klassischen und die Antike )上发表的八篇报告,耶格尔编,Leipzig,Berlin,1931,第25页及以下。

[12] 亚里士多德,《诗学》25,1460b34。

[13] 我曾经尝试过将正好相反的一组词“原初的体验(Ur-Erlebnis)”和“文化的体验(Bildungs-Erlebnis)”引入此处,就像冈多夫(Friedrich Gundolf)在其文学批评中使用的那样。“文化的体验”指的是这样一种体验,它不是我们通过与生活本身的直接接触、而是通过文学的印象或者只通过学习为我们所知的体验。这种对比的术语不适合于希腊古典诗歌。

[14] 阿里斯托芬,《蛙》,第82行。

[15] 阿忒奈乌斯(Athen. ),《智者之宴》(The Learned Banqueters )XIII,630e。

[16] 参见阿里斯托芬,《蛙》,第82行。译注:“那边”指坟墓里,其时索福克勒斯已经安静地躺在坟墓里;“这边”指索福克勒斯活着时。

[17] 关于诗人与其城邦的精神联系,参见沙德瓦尔特,《索福克勒斯和雅典》(Sophokles und Athen ),Frankfurt,1935。

[19] 阿忒奈乌斯,《智者之宴》I,22a—b。

[20] 关于苏格拉底的灵魂观念及其重要意义,参见本书第二卷,此处 。

[21] 波利克里托斯(Polyclitus)在其关于雕塑作品的现存残篇中,将人的身体的完美形式描述为某种数量的比例,即尺寸的比例。译注:波利克里托斯,古希腊著名雕塑家和艺术家,与雕塑大师菲狄亚斯齐名,著有论述人体比例的《法则》(Canon )一书,提出身长与头部的标准比例是7:1。

[22] 柏拉图这里从字面意义谈论静止的灵魂( ),并区分不同形式的灵魂结构;参见本书第二卷,此处 。索福克勒斯的时代为柏拉图关于灵魂的新观念开辟了道路。

),并区分不同形式的灵魂结构;参见本书第二卷,此处 。索福克勒斯的时代为柏拉图关于灵魂的新观念开辟了道路。

[23] 西蒙尼德斯残篇4,2(狄尔编)。请注意这句诗中说的身体训练和心灵训练的一致。译注:这句话的英文是built foursquare in hand and foot and mind;根据王杨译注的《古希腊抒情诗集》,第四卷,第1465页(上海:上海人民出版社,2018),这里的希腊原文是“ ”,王杨的译文是“无论手,或脚,或头脑都完美无缺,没有任何缺陷”;因为作者在此处谈到灵魂-结构的观念,且曾有人试图在西蒙尼德斯的这句诗中“找到对灵魂-结构的首次清晰表达”,所以“正方形”的意思还是译出为好;

”,王杨的译文是“无论手,或脚,或头脑都完美无缺,没有任何缺陷”;因为作者在此处谈到灵魂-结构的观念,且曾有人试图在西蒙尼德斯的这句诗中“找到对灵魂-结构的首次清晰表达”,所以“正方形”的意思还是译出为好; ,意为“像正方形那样完美的”。

,意为“像正方形那样完美的”。

[24] 柏拉图,《普罗泰戈拉》326b。

[25] 参见色诺芬,《回忆苏格拉底》(Mem. )3.10.1—5中苏格拉底与画家帕拉休斯(Parrhasius)的对话:灵魂的品质可以通过形体的容貌和举止表现出来,尤其在面部表现出来。在对话中,熟知人的灵魂的教育者(苏格拉底),指出了一种新的规律,即画家可以通过人物的面相把个体的“气质(ethos)”表现出来,而帕拉休斯则似乎对苏格拉底的大胆要求略感困惑。

[26] 关于博爱(philanthropy)及其与人性(humaitas)的关系,参见本书第三卷,此处,注释[74] 。

[27] 参见《安提戈涅》,第583行及以下合唱。译注:为方便读者理解几部剧的来龙去脉,略陈故事情节如下。拉伊俄斯(Laius)是忒拜(Thebe)国王拉布达科斯(Labdacus)的儿子,由于幼年失去父亲,监护人被政敌杀害,所以被夺走了作为忒拜国王的一切权力。他后来投奔了珀罗普斯(Pelops),为他的儿子克律西波斯(Chrysippus)做家庭教师。可是拉伊俄斯爱上了美少年克律西波斯,将其诱拐并导致其死亡。因此,儿子被杀害的珀罗普斯将“必将死于其子之手”的诅咒施给了拉伊俄斯。拉伊俄斯成为忒拜国王并与伊俄卡斯忒(Jocasta)结婚之后,这个来自珀罗普斯的诅咒又被“必将死于其子之手”的神谕再一次印证。对这个预言和神谕感到万分恐惧的拉伊俄斯为了避免子嗣的降生,一直回避和妻子伊俄卡斯忒交媾。拉伊俄斯在某日醉酒之后和伊俄卡斯忒的一夜交合,导致了俄狄浦斯的降生。拉伊俄斯把刚出生的婴儿抛弃到荒山中,却被牧羊人所救,取名为俄狄浦斯。他成为忒拜的邻国科林斯没有子嗣的国王的养子,在王宫中被当作亲生儿子抚养成人,并被定为王位继承人。俄狄浦斯长大后,因为德尔菲的神谕说他会弑父娶母,所以不知道科林斯国王与王后并非自己亲生父母的俄狄浦斯,为避免神谕成真,便离开科林斯并发誓永不再回来。这时,在忒拜城内,为了惩治拉伊俄斯对克律西波斯所犯的罪行,希腊神界的女王赫拉送来了狮身人面的女妖斯芬克斯,倘无人能解斯芬克斯之谜,她便吞食忒拜城的市民,全城陷入极度的恐慌之中。拉伊俄斯希望通过神谕找到解救之法,在走向德尔斐神庙的途中,与朝着忒拜城方向行走的俄狄浦斯狭路相逢。两人发生争执,俄狄浦斯盛怒之下将拉伊俄斯杀死。俄狄浦斯进入忒拜城之后,破解了斯芬克斯之谜,拯救了忒拜城的俄狄浦斯被推选为国王,按照习俗与失去了丈夫的伊俄卡斯忒成婚,于是应验了他将“弑父娶母”的神谕。俄狄浦斯和伊俄卡斯忒生下了名为波吕尼刻斯(Polynices)和厄忒克勒斯(Eteocles)的两个儿子,以及名为安提戈涅(Antigone)和伊斯墨涅(Ismene)的两个女儿。由于俄狄浦斯在不知不觉间犯下了“弑父娶母”的大罪,瘟疫和饥荒降临到了忒拜城。国王向神祇请示灾祸的原因,最后在先知提瑞西阿斯(Tiresias)的揭示下,俄狄浦斯才知道他是拉伊俄斯的儿子,终究应验了他之前杀父娶母的不幸命运。伊俄卡斯忒的弟弟克瑞翁(Creon)继承了俄狄浦斯的王位,俄狄浦斯的长子波吕尼刻斯因失去王位继承权而背叛城邦,勾结外邦进攻忒拜城,次子厄忒克勒斯则为保护城邦而献身,兄弟俩在城门外的决斗中同归于尽。克瑞翁为厄忒克勒斯举行了盛大的葬礼,而将波吕尼刻斯暴尸荒野。克瑞翁下令,谁埋葬波吕尼刻斯就处以死刑,波吕尼刻斯的妹妹安提戈涅毅然以遵循“天条”(传统伦理)为由埋葬了她哥哥,从而违背了作为立国之基础的城邦法律 ,被克瑞翁下令处死。克瑞翁的儿子,也就是安提戈涅的未婚夫,站出来批评克瑞翁,而后自杀身亡,克瑞翁的妻子听说儿子已死,也责备克瑞翁而后自杀。

[28] 这是伯克(August Boeckh)不容质疑的研究结果,见其编著的索福克勒斯的《安提戈涅》(Antigone )(Berlin,1843)一书附录的戏剧分析。

[29] 在其关于文明起源的神话中(柏拉图,《普罗泰戈拉》322a),“普罗泰戈拉”也在技术层次的技艺和以城邦政治技艺为标志的更高发展阶段的技艺之间进行了明确的区分。在柏拉图的神话描述背后有其现实的存在;历史上的普罗泰戈拉撰写了《论最初的情况》( )一书,该书关注的显然是人类文明的早期发展阶段。参见乌克斯库尔伯爵(Graf W. von Uxkull-Gyllenband),《古代希腊的文化起源学说》(Griechische Kulturentstehungslehren ),Berlin,1924。

)一书,该书关注的显然是人类文明的早期发展阶段。参见乌克斯库尔伯爵(Graf W. von Uxkull-Gyllenband),《古代希腊的文化起源学说》(Griechische Kulturentstehungslehren ),Berlin,1924。

[30] 黑格尔,《美学》(Aesthetik ),第二版,周年纪念版,Stuttgart,1928,第51—52页。

[31] 西蒙尼德斯残篇4,7—9;

[一个神有成为优秀者的特权,而一个人,(当无法抗拒的灾难把他捆住时)不可能避免不幸的命运],是西蒙尼德斯对于厄运与德性之关系的智慧的精华之所在。索福克勒斯肃剧中的女主人公是因为其注定的命运而不幸,而非因为卑劣(

[一个神有成为优秀者的特权,而一个人,(当无法抗拒的灾难把他捆住时)不可能避免不幸的命运],是西蒙尼德斯对于厄运与德性之关系的智慧的精华之所在。索福克勒斯肃剧中的女主人公是因为其注定的命运而不幸,而非因为卑劣( )而不幸。参见埃阿斯对他儿子说的话,它反映了他对自身价值的自豪感(《埃阿斯》,第550—551行):

)而不幸。参见埃阿斯对他儿子说的话,它反映了他对自身价值的自豪感(《埃阿斯》,第550—551行):

[孩子,但愿你能比你父亲幸运,能够像他一样,却又不沾染任何卑劣]。俄狄浦斯在他身陷一切苦难之中时,清醒地意识到自身的高贵身世(

[孩子,但愿你能比你父亲幸运,能够像他一样,却又不沾染任何卑劣]。俄狄浦斯在他身陷一切苦难之中时,清醒地意识到自身的高贵身世( )(《俄狄浦斯在科罗诺斯》[O.C. ],第8行)。另可参见第270行:

)(《俄狄浦斯在科罗诺斯》[O.C. ],第8行)。另可参见第270行: [我的天性不坏];第75行:

[我的天性不坏];第75行: [客人,不管你运气好坏,我看你都是个有身份的人]。

[客人,不管你运气好坏,我看你都是个有身份的人]。

[32] 译注:阿伽门农被妻子克吕泰涅斯特拉谋杀之后,其子奥瑞斯特斯年幼,被迫逃亡,姐姐厄勒克特拉被囚。多年后,奥瑞斯特斯长大成人,乔装回国复仇;因不知姐姐的真实态度,奥瑞斯特斯在见其姐姐时先令随从带一骨灰罐呈上,谎称她心爱的弟弟已经葬身异国他乡;厄勒克特拉伤心欲绝,随后奥瑞斯特斯吐露真相,姐弟相认;因而作者说厄勒克特拉在极度悲喜的情感中来回摆动,但其核心的平衡始终没有被打破。

[33] 参见《埃阿斯》第125—126行奥德修斯说的话,奥德修斯在他的对手埃阿斯的肃剧性苦难中看到了人生的虚无;亦可参见《俄狄浦斯在科洛诺斯》,第608行,特别是《俄狄浦斯王》(O.T. ),第1186行及以下。

[34] 参见《俄狄浦斯在科洛诺斯》,第203行及以下,尤其是第258行及以下的名句段落。

[35] 《俄狄浦斯在科洛诺斯》,第8行。

[36] 在索福克勒斯最后一部戏剧的开头,当俄狄浦斯作为一个流浪的瞎眼乞讨者出现在科洛诺斯时,他似乎已经与他那漫长的苦难和不幸的命运妥协了;参见《俄狄浦斯在科洛诺斯》,第7行: [我遭受的苦难、我经历的漫长岁月、我的高贵身世已经使我知道满足]。

[我遭受的苦难、我经历的漫长岁月、我的高贵身世已经使我知道满足]。

[37] 《俄狄浦斯在科洛诺斯》,第394行。