第一章 贵族与德性

[3]教育是一种如此自然而普遍的社会功能,以至于许多世代以来人们只是接受和传承它,却不对它提出问题并进行讨论:因此,在文献中首次提到教育是相对较晚的事情。每个民族的教育内容也大致相同,既是关于道德的,也是关于实践的。这些教育内容一部分是由诸如敬畏神灵、尊敬父母、尊重外乡人 这样的诫命组成;一部分是由古老的实践智慧准则和外在的道德建议组成;还有一部分是由那些希腊人称之为技艺 的专业技能和传统组成(仅就可以世代相传的技能和传统而言)。有几个希腊城邦后来在它们的成文法中具体体现了尊敬神灵、父母和外乡人的基本准则:诚然,此种立法并未在法律和道德之间划出基本的界线。 [1] 另一方面,大众智慧的丰富源泉和随之而来的许多古老行为准则,以及诸多来源于古代迷信的箴言,首次在赫西俄德 的格言诗中大白于世。 [2] 不过,正如我们在希波克拉底(Hippocrates) 团体的医生职业誓言 [3] 中看到的那样,技艺和手艺自然拒绝在写作中暴露其秘密。

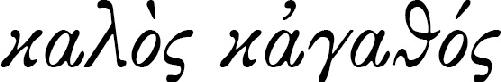

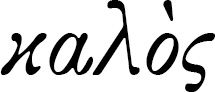

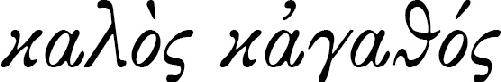

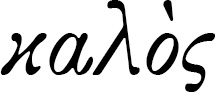

我们必须把上述意义上的职业训练和青年培养与文化教育区分开来,后者志在实现一个人应当成为的理想。在这样一个理想范型中,功利因素是被忽略的,或者至少是退居幕后的。不可或缺的要素是 [美],即作为一种决定性的理想的美。 [4] 在整个历史中,我们都可以看到这两种教育观的对比,因为这是人性的一个基础部分。我们选择用什么样的词语来描述它们无关紧要,不过,我们也许可以用“教育”一词来指示前者,用“文化”一词来指示后者。显而易见,教育和文化具有不同的起源。文化体现在整个人身上——既体现在其外表和行为中,也体现在其内在本性中。人的内外两个方面都是[4]通过有意识的选择和训练而精心陶铸的产物,柏拉图将此比作良犬的培育。最初,这一过程仅仅局限于城邦的一个狭小阶层,即贵族阶层之内。在古典希腊,kalos kagathos[美善] [5] 的贵族起源与英国绅士一样一清二楚。二者的称号都将我们带回到骑士贵族的理想。不过,当这两种类型的贵族称号被新兴的有产阶级接收之后,激励他们的理想就普遍化了,并最终影响到整个民族。

[美],即作为一种决定性的理想的美。 [4] 在整个历史中,我们都可以看到这两种教育观的对比,因为这是人性的一个基础部分。我们选择用什么样的词语来描述它们无关紧要,不过,我们也许可以用“教育”一词来指示前者,用“文化”一词来指示后者。显而易见,教育和文化具有不同的起源。文化体现在整个人身上——既体现在其外表和行为中,也体现在其内在本性中。人的内外两个方面都是[4]通过有意识的选择和训练而精心陶铸的产物,柏拉图将此比作良犬的培育。最初,这一过程仅仅局限于城邦的一个狭小阶层,即贵族阶层之内。在古典希腊,kalos kagathos[美善] [5] 的贵族起源与英国绅士一样一清二楚。二者的称号都将我们带回到骑士贵族的理想。不过,当这两种类型的贵族称号被新兴的有产阶级接收之后,激励他们的理想就普遍化了,并最终影响到整个民族。

这是文化史上的一个基本事实,即所有比较高级的文化都发源于社会阶层的分化——这是由人与人之间的身体和智力的自然变化产生的一种分化。即使当这种社会分化导致一种固定的特权阶层的产生时,支配它的世袭原则也会被从较低阶层注入的新鲜力量所平衡。即使这个统治阶层由于某种剧烈的社会变革而被剥夺了一切权利,或者被摧毁殆尽,新的领导者也会转而迅速地成为一个贵族(aristocracy)。在形成一个民族的文化方面,贵族阶层(nobility) [6] 是首要的推动者。希腊文化——希腊民族品格形成的重要方面——的历史,连同一种完人(human perfection)的确定理想的创造,实际上就是在早期希腊的贵族世界开始的;按照这一完人的理想,这个种族的精英不断地得到训练。 [7] 既然最早的文献证据向我们显示了一个超越于大多数普通民众之上的贵族文明,我们的历史研究就必须从对这个文明的描述开始。所有后来的文化,无论其智力水平达到了何种高度,也无论其内容发生了多大变化,仍然携带着其贵族起源的印记。文化,就是一个民族的贵族理想,一个日益理智化的贵族理想。 [8]

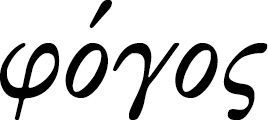

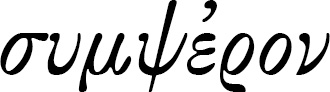

对我们来说,将“教化 ( )”一词的历史作为希腊文化起源的一个线索,看来是理所当然的。不过,我们不能这么做,因为这个词直到公元前五世纪才出现。 [9] 那当然只是一个偶然的传达,如果有新的资料发现,我们就可以找到它在更早时期存在的证据。不过,即使如此,我们还是毫无所获;因为这个词最早的使用例子表明,[5]在公元前五世纪开始时,它仍然只有“幼儿的养育”的狭隘意义,几乎没有任何后来的那种高级含义。我们可以在德性 (

)”一词的历史作为希腊文化起源的一个线索,看来是理所当然的。不过,我们不能这么做,因为这个词直到公元前五世纪才出现。 [9] 那当然只是一个偶然的传达,如果有新的资料发现,我们就可以找到它在更早时期存在的证据。不过,即使如此,我们还是毫无所获;因为这个词最早的使用例子表明,[5]在公元前五世纪开始时,它仍然只有“幼儿的养育”的狭隘意义,几乎没有任何后来的那种高级含义。我们可以在德性 ( )观念的历史中,为希腊文化史找到一个更加自然的线索,“德性”一词可以追溯至远古希腊的最早时期。在现代英语中,找不到一个与希腊语“areté[德性]”一词完全匹配的词:其最古老的含义,是自尊自重和雍容有礼的道德与勇猛尚武的一种结合。不过,德性观念是早期希腊贵族教育的精髓所在。

)观念的历史中,为希腊文化史找到一个更加自然的线索,“德性”一词可以追溯至远古希腊的最早时期。在现代英语中,找不到一个与希腊语“areté[德性]”一词完全匹配的词:其最古老的含义,是自尊自重和雍容有礼的道德与勇猛尚武的一种结合。不过,德性观念是早期希腊贵族教育的精髓所在。

如果我们可以将“荷马”这个名字使用在两部伟大史诗《伊利亚特》和《奥德赛》之上的话,那么,描写早期希腊贵族的首先就是荷马。在荷马史诗中,我们既找到了那个时代的生活的历史证据,也找到了其理想的永恒的诗性表达。我们必须从这两个方面研究荷马。首先,我们应该利用他来逐步建立贵族世界的画面,然后,考察那个世界体现在他的英雄人物身上的理想。因为在荷马史诗的伟大人物身上,贵族理想达到了一种文化的重要性,它比原初狭隘的有效范围远为广泛。实际上,除非我们把目光落实在实际历史发展的潮涨潮落之上,同时也锁定在使此理想(它是每个创造性时代的最高表达)不朽的艺术奋斗之上,否则就不可能追踪希腊文化的历史。

在荷马那里,与在别的地方一样,“德性”是一个经常被广泛使用的词,不仅被用来形容人的卓越,而且也被用来描述非人事物的长处——诸神的大能,以及高贵骏马的精神和速度。 [10] 但是,一般人并不拥有德性;每当奴隶身份占有了一个高贵种族的男性后裔,宙斯就拿走他一半的德性——他就不再是原来的那个他了。 [11] 德性是贵族名副其实的品质。希腊人总是相信过人的勇力和非凡的技艺是领导权的天然基础:领导权和德性不可分离。“德性”这个词的词根与“ [最优秀的]” [12] 一词的词根相同,后者表示最优秀的能力和出类拔萃;“

[最优秀的]” [12] 一词的词根相同,后者表示最优秀的能力和出类拔萃;“ [最优秀的]”一词的复数形式被不断地用来形容贵族阶层。希腊人将每个人根据其能力分为不同等级, [13] 因此,他们把同一个标准运用在世界的一般事物上也是自然而然的。这就是为什么他们会将“德性”一词运用到非人的事物和存在之上的原因,这也是该词的含义后来变得越来越丰富的原因。因为一个人的能力可以从不同的标准得到赞扬,[6]并根据他所要履行的义务而变化。只有在相对较晚的诗卷中,荷马才偶尔用德性来形容道德或精神品质。 [14] 在其他任何地方(与希腊的原初观念相一致),它表示的是纠纠武士或体育健儿的力量和技艺,且首先是他的英雄气概。但是,这种英雄气概不是现代意义上被看作与勇力不同的道德品质;它总是与身体的力量紧密相连。

[最优秀的]”一词的复数形式被不断地用来形容贵族阶层。希腊人将每个人根据其能力分为不同等级, [13] 因此,他们把同一个标准运用在世界的一般事物上也是自然而然的。这就是为什么他们会将“德性”一词运用到非人的事物和存在之上的原因,这也是该词的含义后来变得越来越丰富的原因。因为一个人的能力可以从不同的标准得到赞扬,[6]并根据他所要履行的义务而变化。只有在相对较晚的诗卷中,荷马才偶尔用德性来形容道德或精神品质。 [14] 在其他任何地方(与希腊的原初观念相一致),它表示的是纠纠武士或体育健儿的力量和技艺,且首先是他的英雄气概。但是,这种英雄气概不是现代意义上被看作与勇力不同的道德品质;它总是与身体的力量紧密相连。

在荷马史诗形成的时代,“德性”一词在人们实际的言谈中,不太可能只有荷马使用它时的那种狭隘意义。史诗自身也承认德性之外的标准。《奥德赛》不断歌颂人的心智能力——尤其是在英雄奥德修斯身上,他的勇敢通常被排在他的聪敏和狡诈之后。在荷马时代,与英勇和力量不同的优长可能包含在德性观念中:除了上述例外,我们在早期诗歌的其他地方也发现了这样的延伸使用。显然,日常交谈赋予这个词的新义为其在诗歌语言中开辟了道路。不过,作为对英雄的力量和勇气的一种特定描述,德性其实已经牢牢扎根于英雄史诗的传统言谈中,并且保留了很长一段时期。在民族大迁徙的尚武好战时代,男子首先应该从他们在战斗中的英雄气概得到评价,这是自然而然的:在其他国家也有类似的事例。再者,与名词“德性”相对应的形容词“ [优秀的]”,尽管它来源于另一个词根,但也逐渐有了在战争中的高贵和勇武之结合的含义。它有时是“高贵的”的意思,有时是“勇敢的”、“有能力的”的意思;但它很少具有后来的那种“善(好)”的意义,更不用说德性具有“道德上的美德”的意思了。这种古老的意义,在“他像一个勇敢的 英雄那样死去” [15] 这样的正式表达中,存续了很久;而且经常可以在墓志铭和战斗叙述中发现其身影。

[优秀的]”,尽管它来源于另一个词根,但也逐渐有了在战争中的高贵和勇武之结合的含义。它有时是“高贵的”的意思,有时是“勇敢的”、“有能力的”的意思;但它很少具有后来的那种“善(好)”的意义,更不用说德性具有“道德上的美德”的意思了。这种古老的意义,在“他像一个勇敢的 英雄那样死去” [15] 这样的正式表达中,存续了很久;而且经常可以在墓志铭和战斗叙述中发现其身影。

尽管这些词 [16] 的军事含义在荷马那里占据了主导地位,但它们也包含一种更普遍的道德意义。两种意义都来源于同一个词根:二者都指向那些拥有普通民众所不具备的德性标准(无论是在战争还是日常生活中)的贵族君子。贵族阶层的行为规范对希腊教育有双重影响。首先,城邦在其道德系统中从它那里继承了最好的要素之一——勇敢的责任。(在城邦中,勇敢被称为男子气概,它是[7]荷马将勇气和男人的德性相等同的明显印记。)其次,城邦高级的社会标准来源于贵族阶级的实践;与其说它显示在商人阶级市民道德的特定箴言中,还不如说是在贵族阶层慷慨与大方的一般观念和行为规范中。 [17]

在荷马那里,一个贵族的真正标志是他的责任感。人们总是用严格的标准来判断一个贵族,他也乐于这样被判断。贵族通过为他人提供一种永恒的理想——他们有责任遵循这种理想——来教育人们。贵族的责任感是一种aidos[羞耻感]。在诉求于羞耻感方面,每个人都是自由的。如果这种羞耻感被蔑视了,那么这种蔑视就会在他人心中唤起类似于nemesis[应得的惩罚、敬畏]的情绪。 [18] “aidos[羞耻感]”和“nemesis[应得的惩罚、敬畏]”都是荷马贵族理想的本质部分。贵族对高贵种族和远古成就的自豪,与一种自我认知相伴而生:即他的出类拔萃只能由他赢得的德性来保证。aristoi以此名义而与普通民众相区别:尽管有许多aristoi,但他们还是为了德性的奖赏而互相竞争。希腊的贵族们相信,男人的德性的真正考验是战场上的胜利——不仅仅是在身体上征服一个对手的一种胜利,而且是来之不易的德性的证明的一种胜利。这种观念十分适合aristeia[英雄业绩]这个词,这个词后来用在荷马史诗中一个单枪匹马的冒险英雄身上。 [19] 英雄的全部生活和努力就是一场为获得头奖的竞赛,一场为压倒同辈而进行的持久斗争。(因此,人们总是对史诗描述的这些英雄业绩津津乐道。)在和平时期,武士们也在战斗游戏中互相比拼他们的德性:在《伊利亚特》中,我们看到,即使在短暂的战斗间隙,他们也在帕特洛克罗斯(Patroclus)的葬礼上相互比赛。正是这种具有武士精神的较量打磨出了数个世纪的骑士格言: [20]

要永远成为世上最勇敢、最杰出的人,超越其他将士。

(这一所有时代的教师都拿来送给学生的格言,现在被现代教育的“校平机”第一次抛弃了。)诗人在这个句子里浓缩了贵族阶级的全部教育观念。当格劳库斯(Glaucus)在战场上与狄奥墨德斯(Diomede)相遇时,他首次(以荷马的方式)[8]叙说了自己声名卓著的先祖,然后接着说:“希波洛库斯(Hippolochus)生了我,我来自他的血统。是他把我送到特洛伊,再三告诫我,要永远成为世上最勇敢、最杰出的人,超越其他将士。”这或许是激励英雄奋力搏杀所能作出的最好表达:《伊利亚特》第十一卷的作者对此烂熟于心,他让佩琉斯(Peleus)也对其儿子阿喀琉斯作出了同样的忠告。 [21]

《伊利亚特》还有另一种途径见证了早期希腊贵族的高级教育理想。它表明,德性作为刚勇尚武的旧观念尚不能满足新时代诗人们的要求:他们关于完人的新理想,是那种将行为的高贵和心智的高贵相统一的品格。这种新观念是由菲尼克斯(Phoenix)提出的,他是阿喀琉斯的年长顾问和导师、希腊英雄的典范;注意到这一点很重要。在面临决断的危急关头,他提醒他的学生阿喀琉斯,告诉他由之铸造的理想范型:“成为一个会发表议论的演说家,会做事情的行动者。” [22] 后来的希腊人正确地认为,这句诗是希腊教育理想及其努力传达人的全部可能性的最早公式化表述。 [23] 后世的修辞学和诡辩术经常引用这句话,将已逝的敏于行动的英雄世界和当时的言辞滔滔而行动迟钝作对比。不过,这句话可以作另一种解释,因为它表明了贵族阶层的整个精神境界。他们相信掌握言辞意味着理智的统治力量。当阿喀琉斯阴沉着脸接见希腊联军统帅阿伽门农派来的使者时,菲尼克斯把这句话说与了阿喀琉斯。诗人将口若悬河的奥德修斯和言辞简洁的埃阿斯(Ajax)两人与阿喀琉斯自己作对比。通过这种对比,诗人将最伟大的希腊英雄阿喀琉斯的人格——是阿伽门农的第三个使节菲尼克斯把阿喀琉斯培养成了这样——作为高度发展了的人性的最高理想来强调。“德性”一词的原初含义是刚勇尚武,但很显然,我们可以看出,后世在将高贵的观念转化成适合于自己的更高理想方面并无困难,而“德性”一词本身也获得了一种更为宽泛的意义,以适应这种发展了的理想。

德性的一个重要伴生物是荣誉。在原始共同体中,荣誉与一个人的长处和能力是不可分的。亚里士多德曾经很好地将荣誉描述为一个人实现了一半德性的[9]一个自然标准。他说:“人们似乎是为了肯定他们自身的价值——即他们的德性——而追求荣誉;他们追求贤达之人和有识之士的夸奖,也就是为了德性而追求赞誉;所以,他们显然认为德性要优于荣誉。” [24] 因此,后世的哲学教导人遵守一种内在的价值标准:把荣誉看作自己内在价值的外在形象,看作同伴评价的反映。不过,荷马时代的人的价值,完全是由他所属的社会共同体的标准来衡量的。他是他那个阶级中的人:他通过别人对他所持的意见来衡量自身的德性。后世哲学时代的人可以摒弃这种外在的认可,尽管(正如亚里士多德所言)他不可能完全对其无动于衷。 [25]

荷马和他那个时代的贵族阶层相信,对一个人应得的荣誉的否定是最大的悲剧。英雄们以始终如一的尊敬相待,因为他们的整个社会系统都建立在这种尊敬之上。他们对荣誉有一种永不满足的渴望,这种渴望本身就是一个英雄的一种道德品质。对一个伟大的英雄和一个强大的王室男性成员来说,要求一种高而又高的荣誉是自然而然的。当荷马时代的人做了一件英勇壮举,他会毫不犹豫地要求作为应得之奖赏的荣誉。这首先倒不是一个应该给予的报偿的问题,荣誉和耻辱关乎 [赞扬]和

[赞扬]和 [责备]。不过,后世哲学的道德体系把这种赞扬和责备看作社会生活的基础和客观社会标准的表达。 [26] 今天的我们会发现,要想象一个希腊人的道德意识(conscience)有多么公开是很困难的。(实际上,早期希腊人从未设想过有一种类似于现代社会的个体道德意识的存在)。 [27] 但是,在能够领会通过荣誉他们意指什么之前,我们必须尽可能认可这一事实。基督教的观点肯定会把任何对荣誉的要求,以及任何推高自我的要求,看作一种自大之罪。但无论如何,希腊人相信,此种建功立业之心是个体接近理想和超个人领域的一种强烈渴望——只有在那个超个人的社会领域中,个体才有其真正的价值。因此,在某种意义上,说一个英雄的德性只有在他的死亡中才能得到完成是正确的。德性存在于必有一死的人身上。德性就等同于 必有一死的人。但是,德性比必有一死者活得长久,它继续存在于他的荣耀中,继续存在于[10]他的德性理想中——他的德性理想伴随他度过一生,并引导他的生命方向。 [28] 诸神也要求他们应得的荣誉。他们为任何对荣誉的冒犯而嫉妒地复仇,也为崇拜者由于他们的行为而给予他们赞扬感到骄傲。荷马的诸神是一个不死的贵族阶层。希腊人的宗教崇拜和虔敬的本质,在于将荣誉归于神:“成为虔敬的”的意思就是“荣耀神”(honour divinity)。 [29] 因为诸神和人的德性而尊敬他们是一种原始的本能。

[责备]。不过,后世哲学的道德体系把这种赞扬和责备看作社会生活的基础和客观社会标准的表达。 [26] 今天的我们会发现,要想象一个希腊人的道德意识(conscience)有多么公开是很困难的。(实际上,早期希腊人从未设想过有一种类似于现代社会的个体道德意识的存在)。 [27] 但是,在能够领会通过荣誉他们意指什么之前,我们必须尽可能认可这一事实。基督教的观点肯定会把任何对荣誉的要求,以及任何推高自我的要求,看作一种自大之罪。但无论如何,希腊人相信,此种建功立业之心是个体接近理想和超个人领域的一种强烈渴望——只有在那个超个人的社会领域中,个体才有其真正的价值。因此,在某种意义上,说一个英雄的德性只有在他的死亡中才能得到完成是正确的。德性存在于必有一死的人身上。德性就等同于 必有一死的人。但是,德性比必有一死者活得长久,它继续存在于他的荣耀中,继续存在于[10]他的德性理想中——他的德性理想伴随他度过一生,并引导他的生命方向。 [28] 诸神也要求他们应得的荣誉。他们为任何对荣誉的冒犯而嫉妒地复仇,也为崇拜者由于他们的行为而给予他们赞扬感到骄傲。荷马的诸神是一个不死的贵族阶层。希腊人的宗教崇拜和虔敬的本质,在于将荣誉归于神:“成为虔敬的”的意思就是“荣耀神”(honour divinity)。 [29] 因为诸神和人的德性而尊敬他们是一种原始的本能。

在此基础上,我们才能全面领会《伊利亚特》中阿喀琉斯的悲剧冲突。阿喀琉斯对同伴的愤慨以及拒绝给予帮助,并非来自他过分膨胀的个人雄心。对希腊人的情感和思想而言,雄心壮志是一个伟大英雄的品质。当英雄[阿喀琉斯]的荣誉被冒犯时,希腊联军对抗特洛伊的真正基础就动摇了。侵犯他人荣誉的人[阿伽门农]忽视了真正的德性本身。此种困境在现代会因为爱国主义精神而得到缓和,但古代希腊贵族的世界对爱国主义非常陌生。 [30] 阿伽门农只能诉诸他的专制权力;而这样一种诉求同样外在于贵族的精神观念,他们只在同伴中的居首者 (primus inter pares)的意义上认可其权力。当阿喀琉斯被剥夺了已经得到的荣誉时,他感到自己是一个遇到了暴君的贵族。但这还不是问题的关键所在。首要的冒犯是,一种卓越的德性被剥夺了应得的荣誉。 [31] 埃阿斯之死是第二大悲剧,阿喀琉斯死后,埃阿斯是最勇敢、最高贵的希腊英雄。阿喀琉斯的武器被赏给了奥德修斯,尽管埃阿斯做得更多更好,本来是他的应得。埃阿斯的悲剧以疯狂和死亡结束; [32] 阿喀琉斯致命的愤怒将希腊联军带向深渊的边缘。荷马几乎不说一旦荣誉受到侵害,是否可能得到纠正。菲尼克斯提醒阿喀琉斯,不要逼人太甚,为了苦难中的战友,应该接受阿伽门农作为补偿的礼物。不过,原初传奇中的阿喀琉斯拒绝阿伽门农提供的补偿,不仅仅是因为他的冥顽不化:正如埃阿斯的相同事例再次表明的那样;当埃阿斯与他的前敌人奥德修斯在冥府相遇时,面对奥德修斯的友好话语不发一言,“却转身同其他魂灵一起走向幽暗的冥府”。 [33] 阿喀琉斯的母亲忒提斯(Thetis)这样恳求宙斯: [34] “你要尊重(honour)我的儿子,[11]他命中注定比别人早死。阿伽门农侮辱了他,抢走了他的荣誉;奥林匹斯的智慧神,请你为他报复,暂且给特洛伊人以力量,使亚该亚人(Achaeans)尊重我的儿子,给予他应得的赔偿”;而至高无上的宙斯对阿喀琉斯慈悲为怀,令失去了阿喀琉斯帮助的亚该亚人被特洛伊人打败;从而使他们看到,欺诈最伟大的英雄的荣誉,其行为是何等不义。

后世的希腊人并不把热爱荣誉看作一种美德:它逐渐与我们现在所知道的“雄心勃勃”相当。不过,即使在民主政治时代,我们也可以看到,在个人之间和城邦之间的交往中,热爱荣誉也被认为是正当的。 [35] 思考以下亚里士多德对自重( [36] ,即高傲或自视甚高)之人的描述,我们就能对道德高贵的观念得到最好的理解。 [37] 在许多细节方面,柏拉图和亚里士多德的道德学说都建立在早期希腊贵族的道德体系之上:实际上,更有必要对我们认为属于柏拉图和亚里士多德的那些观念的起源、发展和传播(从德性的角度)做一番历史的研究。当哲学将古代理想净化和普遍化之后,这些古代理想的阶级局限就被消除了,它们的永久真理和不可磨灭的理想性(ideality)通过这一过程,却反而得到了肯定和强化。诚然,公元前四世纪时希腊人的思想要比荷马时代希腊人的思想远为深思熟虑和精雕细琢。我们不能指望在荷马那里发现前四世纪的观念甚或它们的精确对应物。但是,在许多方面,与所有时代的希腊人一样,亚里士多德将目光紧紧盯在荷马的人物身上,并追随英雄时代的理想范型发展出了他自己的理想。这足以表明,亚里士多德远比我们更能理解早期希腊人的想法。

[36] ,即高傲或自视甚高)之人的描述,我们就能对道德高贵的观念得到最好的理解。 [37] 在许多细节方面,柏拉图和亚里士多德的道德学说都建立在早期希腊贵族的道德体系之上:实际上,更有必要对我们认为属于柏拉图和亚里士多德的那些观念的起源、发展和传播(从德性的角度)做一番历史的研究。当哲学将古代理想净化和普遍化之后,这些古代理想的阶级局限就被消除了,它们的永久真理和不可磨灭的理想性(ideality)通过这一过程,却反而得到了肯定和强化。诚然,公元前四世纪时希腊人的思想要比荷马时代希腊人的思想远为深思熟虑和精雕细琢。我们不能指望在荷马那里发现前四世纪的观念甚或它们的精确对应物。但是,在许多方面,与所有时代的希腊人一样,亚里士多德将目光紧紧盯在荷马的人物身上,并追随英雄时代的理想范型发展出了他自己的理想。这足以表明,亚里士多德远比我们更能理解早期希腊人的想法。

当我们发现高傲或自视甚高(pride or high-mindedness)被认为是一种美德时,一开始,我们会感到吃惊。值得注意的是,亚里士多德不认为它与其他德性一样是一种独立的德性,而是这样一种德性:它以其他德性为先决条件,“在某种意义上是它们的一种点缀”。 [38] 除非我们承认,亚里士多德在这里,在他的道德意识分析中,是想把正确的位置分配给古代贵族道德的高贵德性,否则,我们就不能理解他的上述说法。在另一个语境中,亚里士多德说,他是把阿喀琉斯和埃阿斯作为自重这种品质的理想范型来考虑的。 [39] 自重本身并没有什么道德价值,甚至十分可笑,除非它得到完满德性(full areté)的扶持,完满的德性是所有德性的最高统一,柏拉图和亚里士多德都毫不犹豫地将之[12]描述为“美善(kalokagathia)”。 [40] 雅典的伟大思想家们坚持认为,除了在自重的人(high-minded man)那里之外,德性不可能达到真正的完美,这就证明了他们的哲学的贵族起源。通过将其建立在配得上荣誉的德性之上, [41] 亚里士多德和荷马都证明了他们的信念:即自重(high-mindedness)是精神和道德品格的最佳表达。“因为荣誉是德性的奖品;它是奉献给优秀者的贡品。”因此,高傲是对德性的促进。不过,亚里士多德也确定了,要达到真正的自重、真正的气度恢弘,是人所有任务中最困难的。

因此,我们可以从这里领会到,早期贵族道德对塑造希腊人的品格有着至关重要的意义。显而易见,希腊人关于人及其德性的观念是在希腊历史过程中沿着一条连贯的线索发展而来的。尽管它在随之而来的世纪中得到了丰富和改造,但也仍然保持着从贵族阶层的道德准则那里得到的形状。希腊文化理想的贵族品格永远建立在此种德性观念之上。在亚里士多德的引导下,在此,我们可以探讨一下德性观念的某些深层含义。亚里士多德解释说,人类追求完美德性的努力,是一种高尚的自爱,即 [爱自己]的产物。 [42] 这一学说可不只是抽象思辨的任意随想——如果它仅仅是一种胡思乱想,那么,将它与早期希腊人的德性观念相比较,就是一种误导了。亚里士多德是在为一种具有充分理由的理想辩护,以此来反对他那个开明、“利他”时代的流行信念;在这么做的时候,他揭示了希腊道德思想的一个基础。实际上,他赞赏自爱,正如他赞扬高贵或自重,以及对荣誉的追求,因为他的哲学深深植根于古代贵族的道德准则之中。我们必须理解,这里的“自我”并非身体的自我,而是那个激励我们前进的理想,那个每一个高贵的人终其一生都要努力实现的理想。如果领会了这一点,我们就会明白,是最高类型的自爱使人向至高的德性伸出双手:通过这种至高的德性,他“拥有了美”。 [43] 最后一个词语 [44] 完全是希腊的,几乎不能翻译。对希腊人来说,

[爱自己]的产物。 [42] 这一学说可不只是抽象思辨的任意随想——如果它仅仅是一种胡思乱想,那么,将它与早期希腊人的德性观念相比较,就是一种误导了。亚里士多德是在为一种具有充分理由的理想辩护,以此来反对他那个开明、“利他”时代的流行信念;在这么做的时候,他揭示了希腊道德思想的一个基础。实际上,他赞赏自爱,正如他赞扬高贵或自重,以及对荣誉的追求,因为他的哲学深深植根于古代贵族的道德准则之中。我们必须理解,这里的“自我”并非身体的自我,而是那个激励我们前进的理想,那个每一个高贵的人终其一生都要努力实现的理想。如果领会了这一点,我们就会明白,是最高类型的自爱使人向至高的德性伸出双手:通过这种至高的德性,他“拥有了美”。 [43] 最后一个词语 [44] 完全是希腊的,几乎不能翻译。对希腊人来说, [美]也意味着高贵。以

[美]也意味着高贵。以 [美]自居,拥有

[美]自居,拥有 [美],意味着不忽略任何赢得最高德性的奖赏的机会。

[美],意味着不忽略任何赢得最高德性的奖赏的机会。

[13]不过,亚里士多德的 [美]意指什么呢?我们的思想马上就会转向后世复杂精妙的观念——对个体的崇拜,启蒙时代的人文主义,以及对感性自我和精神自我的发展的迫切渴望。不过,亚里士多德自己的话非常清楚,这些话表明,他主要是在思考道德英雄主义行为。一个热爱自我的人(亚里士多德认为),总是随时准备为朋友、为祖国牺牲自己,为“拥有

[美]意指什么呢?我们的思想马上就会转向后世复杂精妙的观念——对个体的崇拜,启蒙时代的人文主义,以及对感性自我和精神自我的发展的迫切渴望。不过,亚里士多德自己的话非常清楚,这些话表明,他主要是在思考道德英雄主义行为。一个热爱自我的人(亚里士多德认为),总是随时准备为朋友、为祖国牺牲自己,为“拥有 [美]”而放弃财富和荣誉。 [45] 这个奇特的词语再次被重复:我们现在就能明白,为什么亚里士多德会认为,为了一个理想的最大牺牲,是一种高度发展了的自爱的确证。他说:

[美]”而放弃财富和荣誉。 [45] 这个奇特的词语再次被重复:我们现在就能明白,为什么亚里士多德会认为,为了一个理想的最大牺牲,是一种高度发展了的自爱的确证。他说:

因为这样一个人宁愿短暂而强烈的快乐而非长久而平淡的时日,宁愿一年的高尚生活而非多年的平庸时光,宁愿完成一次伟大而高贵的行动而非许多鸡毛蒜皮之事。(《尼各马可伦理学》9.8.1169a 22—24)

这些句子揭示了希腊人生观的核心——英雄主义精神,通过这种英雄主义精神,我们感到他们与我们是如此血肉相连。经由这一线索,我们就能理解整个希腊历史——这是希腊心灵短暂而光荣的 [英雄业绩]的心理学诠释。希腊德性的根本动机包含在“拥有

[英雄业绩]的心理学诠释。希腊德性的根本动机包含在“拥有 [美]”之中。在将其身体自我臣属于一个更高目标(即

[美]”之中。在将其身体自我臣属于一个更高目标(即 [美])的追求方面,一个荷马时代的贵族鄙视死亡的勇气,远胜于一个狂暴的蛮族人。因此,一个为了赢得

[美])的追求方面,一个荷马时代的贵族鄙视死亡的勇气,远胜于一个狂暴的蛮族人。因此,一个为了赢得 [美]而献出自己生命的人会发现,其自我肯定的天然本能在自我牺牲中找到了它的最高表达方式。在柏拉图的《会饮》中,狄欧蒂玛(Diotima)的演说将立法者的努力和建造精神纪念碑的诗人相比拟,古代的英雄们有一种巨大的愿望:为了赢得不朽的英名,全都不避风险,甘愿倾家荡产,不屈不挠地付出全部辛劳,直到牺牲性命。立法者和古代英雄争取英名的努力,都被解释为推动终有一死的凡人追求自我不朽的强大本能的具体例证。这种追求不朽的本能,被描述为人间雄心壮志的悖论 [46] 的形而上学基础。 [47] 亚里士多德本人为其朋友赫尔米亚斯(Hermias)的不朽德性作了一首颂诗;赫尔米亚斯是阿特纽斯(Atarneus)的王子,为了忠于自己的哲学和道德理想而献出了自己的生命;在那首颂诗中,亚里士多德明确地将其哲学的德性观念,[14]与荷马的德性相联结,与荷马时代的英雄理想阿喀琉斯和埃阿斯相联系。 [48] 显然,亚里士多德对自爱的描述,有很多特征来源于阿喀琉斯的品格。古代希腊德性理想的生命延续,使荷马的诗歌和雅典的大哲们血脉相连。

[美]而献出自己生命的人会发现,其自我肯定的天然本能在自我牺牲中找到了它的最高表达方式。在柏拉图的《会饮》中,狄欧蒂玛(Diotima)的演说将立法者的努力和建造精神纪念碑的诗人相比拟,古代的英雄们有一种巨大的愿望:为了赢得不朽的英名,全都不避风险,甘愿倾家荡产,不屈不挠地付出全部辛劳,直到牺牲性命。立法者和古代英雄争取英名的努力,都被解释为推动终有一死的凡人追求自我不朽的强大本能的具体例证。这种追求不朽的本能,被描述为人间雄心壮志的悖论 [46] 的形而上学基础。 [47] 亚里士多德本人为其朋友赫尔米亚斯(Hermias)的不朽德性作了一首颂诗;赫尔米亚斯是阿特纽斯(Atarneus)的王子,为了忠于自己的哲学和道德理想而献出了自己的生命;在那首颂诗中,亚里士多德明确地将其哲学的德性观念,[14]与荷马的德性相联结,与荷马时代的英雄理想阿喀琉斯和埃阿斯相联系。 [48] 显然,亚里士多德对自爱的描述,有很多特征来源于阿喀琉斯的品格。古代希腊德性理想的生命延续,使荷马的诗歌和雅典的大哲们血脉相连。

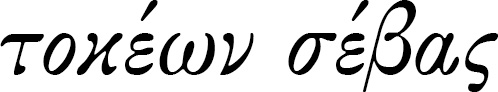

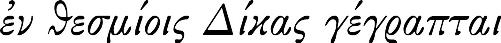

[1] 荷马那里有很多诸如此类的段落,表示尊敬神灵、父母和外乡人这些规则的存在。尽管它们在荷马那里似乎不是作为一种三位一体的行为规范而发生,但荷马还是会经常提到这些诫命。在《劳作与时日》(Works and Days )第183行及以下,赫西俄德(Hesiod)将侵犯外乡人和亲戚的权利,以及蔑视神明,与其他征兆一同列为黑铁时代即将来临的特定符号。埃斯库罗斯(Aeschylus)的《乞援人》(Suppl. )第698—709行,达那奥斯(Danaids)向宙斯做了漫长而庄严的祈祷,祈求宙斯保佑其庇护者阿尔戈斯(Argos)人,在祈祷的最后,作者混入了一段尊敬神明、父母、外乡人的祈祷。这一加入的祈祷好像是某种独立的东西,而祈祷的其余部分,在形式上相当典型,将其与为雅典城邦向欧墨尼得斯(Eumenides)所做的类似祈祷相比较(《欧墨尼得斯》,第916行及以下),或者与老加图(Cato)在《农业志》(De Agri Cultura )中所描绘的古罗马奉献三牲(Suovetaurilia)时所做的祈祷——在那里,尊敬神明、父母和外乡人的祈祷消失不见了——相比较,就可以看出来;见《欧墨尼得斯》第490行及以下,尤其是第534—549行。同样的三重诫命出现在复仇女神厄里倪厄斯反对侵犯她们的权利的庄严抗议中。在那里,阿伽门农(Agamemon)之子俄瑞斯忒斯(Orestes)弑母是对敬重父母( )这一传统的威胁,而在《乞援人》中,外乡人的生命权利则存亡未决。在这两段文本中,尊敬神明、父母和外乡人,都被看作是正义女神狄刻(Diké)的习惯法(

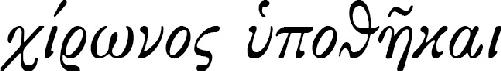

)这一传统的威胁,而在《乞援人》中,外乡人的生命权利则存亡未决。在这两段文本中,尊敬神明、父母和外乡人,都被看作是正义女神狄刻(Diké)的习惯法( )(见《乞援人》第708行,《欧墨尼得斯》第491、511、539行)。佩里(Paley)对《乞援人》的评注提供了进一步的证据。欧里庇得斯(Euripides,《安提奥普》[Antiope ],残篇38)对此三重行为规范了然于胸,因为当他为敬畏神明、尊敬父母加上“尊重希腊人共同的习俗”时,也即加上关于对待其他希腊城邦公民的未成文法时,他只是为“尊敬外乡人”这一古老规则给出了一个更加现代、更加理性化的形式(同样的措词,参见欧里庇得斯,《乞援人》第311、526、671行)。品达(Pindar)的《皮托颂》(Pyth .)VI,33省略了外乡人这一条,因为这对其诗歌的目的无关紧要,亚里士多德(《尼各马可伦理学》[Eth. Nic. ]8.14.1163b16)和其他一些提到敬畏神明、尊敬父母的作家亦然。品达将此三重准则追溯至半人马喀戎(Chiron the Centaur)的教导——喀戎是阿喀琉斯(Achilles)和其他许多伟大神秘英雄的导师;换言之,这对品达来说,代表着一种土生土长的、原始的教育传统的内核。也许,他在教谕史诗《喀戎的忠告》(

)(见《乞援人》第708行,《欧墨尼得斯》第491、511、539行)。佩里(Paley)对《乞援人》的评注提供了进一步的证据。欧里庇得斯(Euripides,《安提奥普》[Antiope ],残篇38)对此三重行为规范了然于胸,因为当他为敬畏神明、尊敬父母加上“尊重希腊人共同的习俗”时,也即加上关于对待其他希腊城邦公民的未成文法时,他只是为“尊敬外乡人”这一古老规则给出了一个更加现代、更加理性化的形式(同样的措词,参见欧里庇得斯,《乞援人》第311、526、671行)。品达(Pindar)的《皮托颂》(Pyth .)VI,33省略了外乡人这一条,因为这对其诗歌的目的无关紧要,亚里士多德(《尼各马可伦理学》[Eth. Nic. ]8.14.1163b16)和其他一些提到敬畏神明、尊敬父母的作家亦然。品达将此三重准则追溯至半人马喀戎(Chiron the Centaur)的教导——喀戎是阿喀琉斯(Achilles)和其他许多伟大神秘英雄的导师;换言之,这对品达来说,代表着一种土生土长的、原始的教育传统的内核。也许,他在教谕史诗《喀戎的忠告》( )中读到过它,他在其他地方也提到过这部说教史诗。埃斯库罗斯的《乞援人》第708—709行证实,这一箴言,甚至以某种形式被吸收进了成文法中(

)中读到过它,他在其他地方也提到过这部说教史诗。埃斯库罗斯的《乞援人》第708—709行证实,这一箴言,甚至以某种形式被吸收进了成文法中( ),其实,艾利安(Aelian)在《万物的历史》(Var. Hist. , VIII, 10)中告诉我们,这一行为规范经过修正成了“德拉古(Draco)法”——人们称它为“习惯法”(

),其实,艾利安(Aelian)在《万物的历史》(Var. Hist. , VIII, 10)中告诉我们,这一行为规范经过修正成了“德拉古(Draco)法”——人们称它为“习惯法”( )——的一部分。这一情形可能在其他希腊城邦中亦然。

)——的一部分。这一情形可能在其他希腊城邦中亦然。

[2] 参见本卷论“赫西俄德”一章。

[3] 参见本书第三卷,第十章。

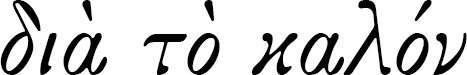

[4] 从荷马史诗到柏拉图、亚里士多德的哲学著作,“ ”(即“美[the beautiful]”)这个词代表了个体价值的一个最重要范畴。与此相对应的词如

”(即“美[the beautiful]”)这个词代表了个体价值的一个最重要范畴。与此相对应的词如 或

或 ,意为“令人愉快”或“有用”,而

,意为“令人愉快”或“有用”,而 则指理想。友谊或友爱不是建立在“令人愉快”或者“对我有利”的基础上,而是建立在

则指理想。友谊或友爱不是建立在“令人愉快”或者“对我有利”的基础上,而是建立在 的基础上,即它是一种对人格价值的仰慕的产物,诸如此类的人格几乎都建立在一个共同理想的基础之上。一个行为由于

的基础上,即它是一种对人格价值的仰慕的产物,诸如此类的人格几乎都建立在一个共同理想的基础之上。一个行为由于 而发生(

而发生( ),不是因为它有利于另外的目的,而仅仅是因为它因其自身之故代表了一种人的理想。“美善(

),不是因为它有利于另外的目的,而仅仅是因为它因其自身之故代表了一种人的理想。“美善( )”一词并非来自荷马,它必定非常古老。如果梭伦的对句是自己原创的话,那么梭伦《残篇》I 39—40应该是该词作为一种理想为我们保存下来的最古老的文字。当“

)”一词并非来自荷马,它必定非常古老。如果梭伦的对句是自己原创的话,那么梭伦《残篇》I 39—40应该是该词作为一种理想为我们保存下来的最古老的文字。当“ ”一词运用在某人身上时,正如此段文章以及其他段落所显示的那样,它意指某人身形伟岸、相貌俊美,而非某人的一种人格价值(areté);因此,为了表达早期希腊社会所孕育的一种完美的人格理想,加上“

”一词运用在某人身上时,正如此段文章以及其他段落所显示的那样,它意指某人身形伟岸、相貌俊美,而非某人的一种人格价值(areté);因此,为了表达早期希腊社会所孕育的一种完美的人格理想,加上“ [善]”一词是必要的。它既意指一个人相貌堂堂(

[善]”一词是必要的。它既意指一个人相貌堂堂( ,参见提尔泰奥斯[Tyrt.],残篇7,9),也包含了与此相得益彰的真正的德性。如果有人因其卑鄙行径败坏了他的德性,也就“辜负了其堂皇的外表”,正如其“辱没了列祖列宗”一样。人们认为二者的同时并存是正常且自然而然的。

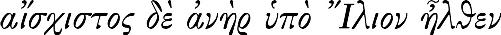

,参见提尔泰奥斯[Tyrt.],残篇7,9),也包含了与此相得益彰的真正的德性。如果有人因其卑鄙行径败坏了他的德性,也就“辜负了其堂皇的外表”,正如其“辱没了列祖列宗”一样。人们认为二者的同时并存是正常且自然而然的。 或外在形式的俊美,作为整个人格及其理想价值的外在呈现而得到接受和尊重。忒尔特提斯没有德性,因而荷马将其描述为一个滑稽可笑的丑陋人物(《伊利亚特》[Iliad ]II,216:

或外在形式的俊美,作为整个人格及其理想价值的外在呈现而得到接受和尊重。忒尔特提斯没有德性,因而荷马将其描述为一个滑稽可笑的丑陋人物(《伊利亚特》[Iliad ]II,216: [在所有来到伊利昂的阿尔戈斯人中最丑陋不过])。

[在所有来到伊利昂的阿尔戈斯人中最丑陋不过])。

[5] 译注:见上一注释。这个词的希腊原文是 ,kalos kagathos是拉丁文转写。“善(好)”的希腊文是

,kalos kagathos是拉丁文转写。“善(好)”的希腊文是 (形容词形式即

(形容词形式即 ),有以下几层意思:1.针对人而言:出自好的家族或血统,有贵族风范、勇敢、有才能、道德品质优良;2.针对东西而言:品质好、美观。“kai”是连词。“美”在希腊文中写作“

),有以下几层意思:1.针对人而言:出自好的家族或血统,有贵族风范、勇敢、有才能、道德品质优良;2.针对东西而言:品质好、美观。“kai”是连词。“美”在希腊文中写作“ ”(形容词形式即

”(形容词形式即 ),有多个意思:1.美丽、外观好;2.事物的品质好;3.道德上的“好”。这个词最初写作“kalos kai agathos”,缩写即为“kalos kagathos”。“美善”是希腊贵族的教育理想和人格理想,也即文化理想。

),有多个意思:1.美丽、外观好;2.事物的品质好;3.道德上的“好”。这个词最初写作“kalos kai agathos”,缩写即为“kalos kagathos”。“美善”是希腊贵族的教育理想和人格理想,也即文化理想。

[6] 译注:“aristocratic”、“aristocracy”等词来源于希腊文“ ”和“

”和“ ”,前者意为“(作战)最勇敢的人,(出生、地位)最高贵的人,首领”,后者意为“战功、英雄业绩”,因此,从此历史起源说,“贵族”就是那些出生高贵、作战勇猛、战功卓著的人,以及这些人组成的团体,即贵族阶层;所以“aristocracy”即“贵族、贵族品质、贵族统治的国家”之意;“nobility”则侧重于就贵族阶层的道德品性而言,有高贵、高尚之意。

”,前者意为“(作战)最勇敢的人,(出生、地位)最高贵的人,首领”,后者意为“战功、英雄业绩”,因此,从此历史起源说,“贵族”就是那些出生高贵、作战勇猛、战功卓著的人,以及这些人组成的团体,即贵族阶层;所以“aristocracy”即“贵族、贵族品质、贵族统治的国家”之意;“nobility”则侧重于就贵族阶层的道德品性而言,有高贵、高尚之意。

[7] 参见前述两种文化的区分:一种是单纯的人类学意义上的文化概念,它意指人的整个生活方式或者一个特定民族的特征,另一种是完人理想的有意识培养的文化概念。“文化”这个词在下述段落中所使用的人文含义,正是就后者而言的。“文化理想”(用希腊语表示,就是 和

和 )是希腊精神的特殊创造。人类学意义上的文化概念是这一原创概念的现代延伸;但是,这个词已经从一种价值观念中获得了一种单纯的描述性范畴,它可以应用于任何民族,甚至应用在“原始人的文化”上,因为它已经完全丧失了其真正的应有含义。阿诺尔德(Matthew Arnold)将文化定义为“古往今来人们所思所说之最佳者”,即使在他的定义中,该词原初的教育含义(作为完美的人的理想)也已经难寻踪迹。它倾向于将文化装进某个博物馆,也就是说,当它被用来意指“学问、学术”时,指亚历山大里亚时期意义上的那种“教化(paideia)”。

)是希腊精神的特殊创造。人类学意义上的文化概念是这一原创概念的现代延伸;但是,这个词已经从一种价值观念中获得了一种单纯的描述性范畴,它可以应用于任何民族,甚至应用在“原始人的文化”上,因为它已经完全丧失了其真正的应有含义。阿诺尔德(Matthew Arnold)将文化定义为“古往今来人们所思所说之最佳者”,即使在他的定义中,该词原初的教育含义(作为完美的人的理想)也已经难寻踪迹。它倾向于将文化装进某个博物馆,也就是说,当它被用来意指“学问、学术”时,指亚历山大里亚时期意义上的那种“教化(paideia)”。

[8] 读者切勿将这个句子理解为我们强加于历史或者我们由某种政治理想得到启示的教条。它只是对早期希腊传统文献为我们所呈现的事实,以及得到许多其他民族(它们都拥有一个漫长的有机的文化发展过程)的事例所证实的事实的单纯陈述。当然,从来就未曾有过一个脱离其他人群而孤立存在的真正“代表性”阶级;作为诸如早期希腊贵族这样一个社会群体的文化,是一个更广泛的、无意识的、由来已久的传统(它在宗教崇拜、组织结构和风俗习惯等方面与整个社会有机体相一致)的果实。参见上一注释就两种文化概念所作的区分,即作为一种有意识的完人理想(areté)意义上的文化概念,与一种更广泛的人类学意义上的文化概念之间的区分。艾略特(T.S. Eliot)在其《对一个文化定义的札记》(Notes Toward a Definition of Culture )中强调了这二者之间的联系,该文再版于《党派评论》(Partisan Review ),1944,No.2。在早期希腊文献中,倾向于人类学意义上的文化概念首次为人们所知是在波俄提亚的农民诗人赫西俄德那里(见本卷第四章)。尽管如此,我们所谓“一种有意识的完人理想”这一特定意义上的文化——反应在荷马诗歌之中的文化——仍然是一个有限的社会人群(也即贵族阶层)的所有物。