潜藏于这一转变之下的人文主义观念,是这样一种假定:如果文化可以被设想为是由于“高贵的出身”而来的一种“特权”,那么对于这样一种特权,就不可能有比“它内在于作为理性存在物的人的本性之中”更高的要求。如此这般,希腊文化的发展,不是通过将高贵的东西庸俗化,而是通过为人类更高级的生活方式(也即理性的生活)提供一套程序,从而使得整个人类变得高贵。不仅如此,后来世纪的新的自治社会越来越意识到这样一个事实,即这一程序的实现不仅仅依赖于文化的广泛延伸,同时也有赖于一种高质量的人类教育活动的持久保持。如果对其最卓越、最具价值的社会成员——即使在“他们属于土地贵族的一个特权阶层”这一点不再被认为是理所当然的时候——不进行一种精心的、有意识的教育,那么没有一种社会形式可以常存于世。在理性的范围内,由一个世袭阶层来管理的唯一选项,就是最能干的公民的治理,他们是教育活动训练和挑选出来为公共利益服务的。但是,当我们看到希腊古典时期的哲学如此急迫地关切挑选和教育的使命之时,难道它不就是我们在希腊文化的开端处所遭遇的同一问题吗(只不过是以一种不同的形式出现而已)?至少,这是希腊后来的教育者和文化引领者们看待问题的方式。他们不是根据“特权”而是根据“德性”来思考问题,从而将“高贵”归结到其真正的意义之上。当文艺复兴时期的人文主义者们复活古典世界的精神遗产时,他们连同古典文化理想一起接受了此种关于人的高贵和尊严的观念,而此种激发文艺复兴的人文主义观念,正是现代文明的根基之一。毫无疑问,此种包含在希腊文化理想之中的高贵概念,对现代民主政治问题具有令人关切的意蕴;不过,发掘这种意蕴并不是我们这类历史研究著作的目的。

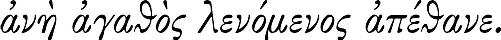

[9] 这个词最早见于埃斯库罗斯的《乞援人》第18行,在那里,它仍然是“幼儿的养育”的意思,参见本卷论“智术师”一章,此处,注释[1] 。

[10] 《伊利亚特》XXIII,276和374提到马的德性。柏拉图《王制》(Rep. )335b谈到狗和马的德性,353b谈到眼睛的德性;关于诸神的德性,参见《伊利亚特》IX,498。

[11] 《奥德赛》(Odyssey )XVII,322。

[12] 译注: ,作为

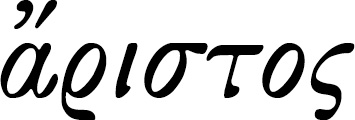

,作为 的最高级,是“最勇敢的、最优秀的、最高贵的”的意思。

的最高级,是“最勇敢的、最优秀的、最高贵的”的意思。

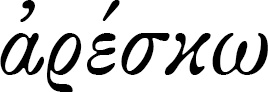

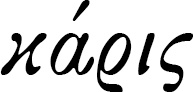

[13] 希腊人觉得,德性首先是一种权能(power),一种做某事的能力。力量和健康是身体的德性,聪明和颖悟是心灵的德性。从这个角度看,我们很难接受对该词的那种现代主观解释,这种解释来自“ ”一词,意思是“取悦、讨好”,参见霍夫曼(M. Hoffmann),《荷马、赫西俄德以及古代哀歌和抑扬格诗歌中的道德术语》(Die ethische Terminologie bei Homer,Hesiod,und den altern Elegikern und Iambographen ),Tübingen, 1914,第92页。确实,“德性”一词常常包含一种社会认可的因素——其含义后来变为“敬重”和“尊敬”。但是,它只是第二层次上的意义,是由早期人的价值的高级社会性质所创造的。“德性”一词原初必然是对其拥有者的价值、对专属于此拥有者的能力的一种客观描述,这种能力使他成为一个完整的人。

”一词,意思是“取悦、讨好”,参见霍夫曼(M. Hoffmann),《荷马、赫西俄德以及古代哀歌和抑扬格诗歌中的道德术语》(Die ethische Terminologie bei Homer,Hesiod,und den altern Elegikern und Iambographen ),Tübingen, 1914,第92页。确实,“德性”一词常常包含一种社会认可的因素——其含义后来变为“敬重”和“尊敬”。但是,它只是第二层次上的意义,是由早期人的价值的高级社会性质所创造的。“德性”一词原初必然是对其拥有者的价值、对专属于此拥有者的能力的一种客观描述,这种能力使他成为一个完整的人。

[14] 这种情况发生在《伊利亚特》XV,641 ff.,在那里,作者在“所有类型的德性”的总名目下,连同身体的力量和骁勇善战一起,提到了智力。这一点意义重大,从此之后,“德性”这个词时而在更广泛的意义上被用于《奥德赛》中,而《奥德赛》是较晚时期的诗歌。

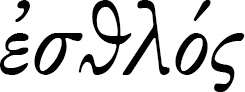

[16] 除了“ [优秀的、勇敢的、高贵的]”之外,“

[优秀的、勇敢的、高贵的]”之外,“ [勇敢的、高贵的]”一词也主要使用于这种关联中,它们的反义词是“

[勇敢的、高贵的]”一词也主要使用于这种关联中,它们的反义词是“ [坏的、不中用的、不幸的]”。从泰奥格尼斯和品达所使用的词汇中,我们可以看到这些词是如何保持它们与贵族阶层的高贵身份的联系的,尽管随着希腊文明的发展,它们的含义发生了改变。“德性”一词在荷马时代应该局限于贵族阶层,这是自然而然的,但这种限制不应该在后世同样有效,尤其是在这一古代理想从一个全然不同的角度被修正之后。

[坏的、不中用的、不幸的]”。从泰奥格尼斯和品达所使用的词汇中,我们可以看到这些词是如何保持它们与贵族阶层的高贵身份的联系的,尽管随着希腊文明的发展,它们的含义发生了改变。“德性”一词在荷马时代应该局限于贵族阶层,这是自然而然的,但这种限制不应该在后世同样有效,尤其是在这一古代理想从一个全然不同的角度被修正之后。

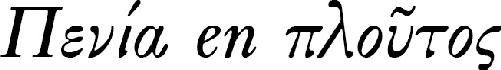

[17] 一篇由梅森(Cora Mason)女士撰写的拉德克里夫(Radcliffe)学院的博士论文(1944)的主题,就是关于荷马史诗中的“慷慨( )”与“大方(

)”与“大方( )”这两种德性,在经济条件发生变化的情况下,从当时到品达时代的发展。关于此点也可参见希默里克(J. Himerlrijk)的另一篇论文:《财富中的贫穷》(

)”这两种德性,在经济条件发生变化的情况下,从当时到品达时代的发展。关于此点也可参见希默里克(J. Himerlrijk)的另一篇论文:《财富中的贫穷》( ),Utrecht,1925。早期希腊贵族社会的这些理想目标仍然存在于亚里士多德的哲学讨论中(《尼各马可伦理学》4.1—6)。亚里士多德的“慷慨(

),Utrecht,1925。早期希腊贵族社会的这些理想目标仍然存在于亚里士多德的哲学讨论中(《尼各马可伦理学》4.1—6)。亚里士多德的“慷慨( )”和“大方(

)”和“大方( )”,并非与“

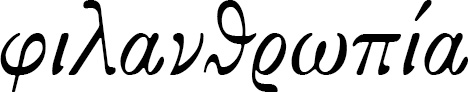

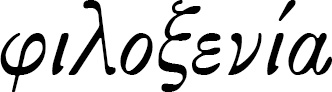

)”,并非与“ [乐善好施]”和“

[乐善好施]”和“ [殷勤好客]”一样来源于怜悯之心或对于穷人的同情,后者在早期基督徒的生活与文献中起着极大的作用。不过,这并不能证明早期希腊的理想缺乏社会同情,它只是说明了早期希腊的这种慷慨和大方是另一种不同的情感。它是一种完全客观化的情感,在荷马那里,它导致这样一种行为,按照合适的社会等级,根据

[殷勤好客]”一样来源于怜悯之心或对于穷人的同情,后者在早期基督徒的生活与文献中起着极大的作用。不过,这并不能证明早期希腊的理想缺乏社会同情,它只是说明了早期希腊的这种慷慨和大方是另一种不同的情感。它是一种完全客观化的情感,在荷马那里,它导致这样一种行为,按照合适的社会等级,根据 [价值,比喻在贵族社会中“受到的尊重,尊严”]给出各自的贡献。

[价值,比喻在贵族社会中“受到的尊重,尊严”]给出各自的贡献。

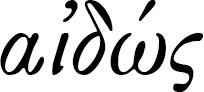

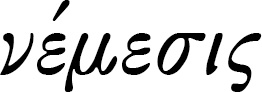

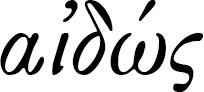

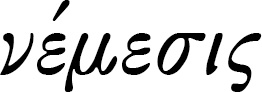

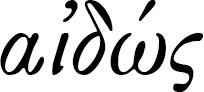

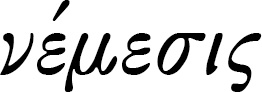

[18] 关于“ [羞耻]”和“

[羞耻]”和“ [惩罚、报应,以及由之而来的敬畏]” ,参见霍夫曼(M. Hoffmann)著作注释10的引述,尤其是埃尔法(F.C. E. von Erffa)的专论《荷马以迄德谟克利特的羞耻观念及其同源概念》(AIDWS und verwandte Begriffe in ihrer Entwicklung von Homer bis Demokrit),载《语文学》副刊(Beihefte zum Philologus ),增刊,第30卷,第2页。参见亚里士多德在《尼各马可伦理学》2.7.1108a31及以下中对“

[惩罚、报应,以及由之而来的敬畏]” ,参见霍夫曼(M. Hoffmann)著作注释10的引述,尤其是埃尔法(F.C. E. von Erffa)的专论《荷马以迄德谟克利特的羞耻观念及其同源概念》(AIDWS und verwandte Begriffe in ihrer Entwicklung von Homer bis Demokrit),载《语文学》副刊(Beihefte zum Philologus ),增刊,第30卷,第2页。参见亚里士多德在《尼各马可伦理学》2.7.1108a31及以下中对“ ”和“

”和“ ”这两个词富有启发性的评论,以及在4.15中对“

”这两个词富有启发性的评论,以及在4.15中对“ ”的专门处理。不过,关于“

”的专门处理。不过,关于“ ”一词的评论在我们的现存版本中并不存在,可能是在第四章的末尾遗失了。

”一词的评论在我们的现存版本中并不存在,可能是在第四章的末尾遗失了。

[19] 亚历山大里亚的文法学家们常常将“aristeia[英雄业绩]”一词与一个特殊英雄的名字结合在一起,作为荷马时代的诗歌的题目。

[20] 《伊利亚特》VI,208。

[21] 《伊利亚特》XI,784,此处的这句格言无疑是间接引发的,是对VI,208中格劳库斯和狄奥墨得斯遭遇时相同话语的重复。

[22] 译注:《伊利亚特》IX,443。理想的英雄是内在思想(Logos/speech)与外在行动(ergon/action)的统一。

[23] 这是一个希腊作者的观点,西塞罗的《论演说家》(De Oratore )III,57这部分来源于这位希腊作者,他引用了《伊利亚特》IX,443中的诗句。作为书写教育史的一个早期尝试,西塞罗的整段论述富有启发意义。

[24] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》1.5.1095b26。

[25] 参见亚里士多德致安提帕特(Antipater)的信(残篇666[罗斯编])中关于他对德尔菲居民的敌对态度的反应的相关段落;德尔菲地区的居民,在亚历山大死后,取消了这位伟大学者的荣誉,这荣誉是他们因为这位学者将德尔菲赛会中的胜利者载入编年史的工作而曾经授予的;显然,这位学者的工作是因为得到了马其顿国王的支持才成为可能。

[26] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》3.1.1109b30。

[27] 参见祖克(F. Zucker),《是非之心-良知》(Syneidesis-Conscientia ),Jena,1928(Cf.p.326)。我们可以说,在荷马时代,代替个体良知之位置的是羞耻和惩罚的情感,但这完全依赖于一个总是呈现在个人脑海中的客观社会规范;他必须遵从那个理想的行为规范。

[28] 这在希腊人的正式名字的系统中尤其明显。他们的名字常常来自社会理想领域,因而常常指向诸如荣誉、声望、名声等观念,另外,他们的名字总是与表达这样一种名声和声望的程度或理由的另一些词语结合在一起(比如伯利克里和第米斯托克利([Themistocles]),等等)。名字预示着被命名者将来的德性;可以说,名字为他的全部生活树立起了理想的范型。这一点使得希腊人的名字与希伯来人或埃及人的名字相区别,关于其性质可参见兰克(Hermann Ranke),《埃及命名理解原则》(Grundsaetzliches z. Verstaendnis d. agyptischen Personennamen),载《海德堡科学院会议报告》(Sitz.d. Heidelberger Akad. ),XXVII,3. Abh., 1937。

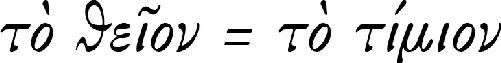

[29]  par excellence [神=最卓越的受尊重者],参见亚里士多德,《尼各马可伦理学》1.12,尤其是1102a4。当用希腊语说话和思维的世界被基督教化之后,希腊宗教精神的这种根本态度反过来对基督徒的思想和习惯产生了深刻影响,正如一世纪时希腊语基督教文献和崇拜所显示的那样。基督教的祈祷书、布道书和赞美诗会揭示更多这方面的内容。

par excellence [神=最卓越的受尊重者],参见亚里士多德,《尼各马可伦理学》1.12,尤其是1102a4。当用希腊语说话和思维的世界被基督教化之后,希腊宗教精神的这种根本态度反过来对基督徒的思想和习惯产生了深刻影响,正如一世纪时希腊语基督教文献和崇拜所显示的那样。基督教的祈祷书、布道书和赞美诗会揭示更多这方面的内容。

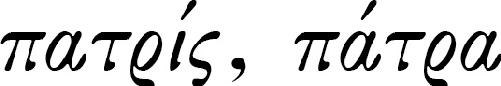

[30] 尽管如此,对希腊人的“祖国( )”观念的历史发展的概述仍然必须从荷马开始。但是,这方面代表性的典型人物,并非《伊利亚特》中著名的希腊英雄,而是特洛伊的赫克托尔:特洛伊人民的挚爱之人与特洛伊城邦的捍卫者(参见他的名言,《伊利亚特》XII,243,

)”观念的历史发展的概述仍然必须从荷马开始。但是,这方面代表性的典型人物,并非《伊利亚特》中著名的希腊英雄,而是特洛伊的赫克托尔:特洛伊人民的挚爱之人与特洛伊城邦的捍卫者(参见他的名言,《伊利亚特》XII,243, [最好的征兆只有一个——为国家而战])。爱国主义情感不是起源于古代的伟大帝国或者荷马的贵族阶层,而是城市国家崛起的一个结果,这在前引的诸如此类的史诗段落中首先得到了反映。这种情感与那种作为被选之人的观念迥然不同,现代世俗民族主义从古代以色列人的宗教民族主义那里继承了这一点,这种形式的爱国主义要么是一种宗教,要么是一种宗教的替代品。

[最好的征兆只有一个——为国家而战])。爱国主义情感不是起源于古代的伟大帝国或者荷马的贵族阶层,而是城市国家崛起的一个结果,这在前引的诸如此类的史诗段落中首先得到了反映。这种情感与那种作为被选之人的观念迥然不同,现代世俗民族主义从古代以色列人的宗教民族主义那里继承了这一点,这种形式的爱国主义要么是一种宗教,要么是一种宗教的替代品。

[31] 《伊利亚特》I,412,II,239—240,IX,110和116,XVI,59;但尤其是IX,315—322。当希腊联军的使团恳求阿喀琉斯回归战场,接受阿伽门农的妥协条款时,阿喀琉斯直截了当地拒绝了他的开价:“我看阿特柔斯的儿子阿伽门农劝不动我,其他的达那奥斯人也不行,因为同敌人不断作战,不令人感谢,那待在家里的人也分得同等的一份。胆怯的人和勇敢的人荣誉同等,死亡对懒惰的人和非常勤劳的人一视同仁。我心里感到很大的痛苦,舍命作战,却没有一点好处。”(译注:本书荷马史诗《伊利亚特》《奥德赛》相关译文,均参考罗念生、王焕生译本,人民文学出版社1997年版,偶有改动。)在这里,荣誉( )是对一个为了整个共同体作出卓越贡献的人表示公开谢意(

)是对一个为了整个共同体作出卓越贡献的人表示公开谢意( )的客观显现,对此,没有任何物质补偿可以弥补。

)的客观显现,对此,没有任何物质补偿可以弥补。

[32] 一部循环史诗《小伊利亚特》(Little Iliad)描述了埃阿斯之死;索福克勒斯的《埃阿斯》(Ajax )中的情节即取材于此。

[33] 《奥德赛》XI,543 ff.。

[34] 《伊利亚特》I,505 ff.。

[35] 亚里士多德的《尼各马可伦理学》4.4试图将“ [热爱荣誉]”区分为“好的”和“坏的”两种意义。色诺芬的《回忆苏格拉底》(Mem. )2.3.16,《经济论》(Hipp. )2.2,以及其他一些段落,都是在“好的”意义上使用该词,伊索克拉底亦如是。

[热爱荣誉]”区分为“好的”和“坏的”两种意义。色诺芬的《回忆苏格拉底》(Mem. )2.3.16,《经济论》(Hipp. )2.2,以及其他一些段落,都是在“好的”意义上使用该词,伊索克拉底亦如是。

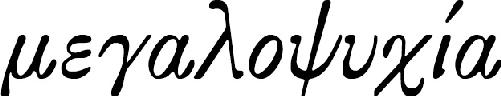

[36] 译注: (megalopsychos),直译为“巨大的灵魂”,在荷马那里,其本意是“自尊自重”,但越过分寸,就有了自大自负之意;亚里士多德在《尼各马可伦理学》6.7中说:“一个人以自己为重大,但这种评价与实际不符,就成了虚荣——对自己评价不足的人是自卑的;所以,自重仿佛德性中的一颗明珠,它使诸德性变得伟大,而离开诸德性,它也不能生成。这样看来,做一个真正自重的人是困难的,因为他必须高尚且善良俱全”;“一个自重的人与荣誉和耻辱的关系极为密切”,它与下文的“自视甚高”(high-mindedness)是同一个意思。

(megalopsychos),直译为“巨大的灵魂”,在荷马那里,其本意是“自尊自重”,但越过分寸,就有了自大自负之意;亚里士多德在《尼各马可伦理学》6.7中说:“一个人以自己为重大,但这种评价与实际不符,就成了虚荣——对自己评价不足的人是自卑的;所以,自重仿佛德性中的一颗明珠,它使诸德性变得伟大,而离开诸德性,它也不能生成。这样看来,做一个真正自重的人是困难的,因为他必须高尚且善良俱全”;“一个自重的人与荣誉和耻辱的关系极为密切”,它与下文的“自视甚高”(high-mindedness)是同一个意思。

[37] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》4.7—9。参见拙文《自大》(Der Grossgesinnte),载《古代文明》VII,第97页及以下。

[38] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》4.7.1124a1。

[39] 《后分析篇》(Analyt. Post. )2.13.97b15。

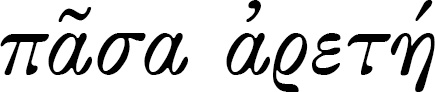

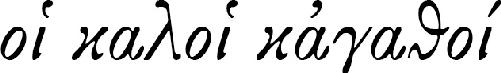

[40] 关于“kalokagathia”的起源和意义,参见此处,注释[4] 。亚里士多德的《尼各马可伦理学》IV,7,1124a4将其与自重(high-mindedness)紧密相连,后者应该以拥有完满的德性为基础。“kalokagathia”一词(作为柏拉图称呼“ [完美德性]”的一个术语)在《尼各马可伦理学》中没有得到讨论,或者说没有其他别的用法(但X,10,1179b10中简单地提到过它)。在《尼各马可伦理学》的早期形式《欧德谟伦理学》(Eudemian Ethics )VIII,15中,亚里士多德仍在柏拉图的意义上使用这个词,作为各种特殊德性的总和(

[完美德性]”的一个术语)在《尼各马可伦理学》中没有得到讨论,或者说没有其他别的用法(但X,10,1179b10中简单地提到过它)。在《尼各马可伦理学》的早期形式《欧德谟伦理学》(Eudemian Ethics )VIII,15中,亚里士多德仍在柏拉图的意义上使用这个词,作为各种特殊德性的总和( )。在柏拉图的时代,

)。在柏拉图的时代, 一般指富有的人(参见《王制》569a);但柏拉图试图通过将其从阶级特权的含义中解放出来,恢复其古老的含义。

一般指富有的人(参见《王制》569a);但柏拉图试图通过将其从阶级特权的含义中解放出来,恢复其古老的含义。

[41] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》4.7.1123b35。

[42] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》9.8。

[43] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》9.8.1168b27。

[44] 译注:即前面说的“美( )”。

)”。

[45] 亚里士多德,《尼各马可伦理学》9.8.1169a18。

[46] 译注:此处“悖论”一词,指与诸神相比较而存在的人间凡人,“必有一死”却又想拼死一搏以争“不朽”。

[47] 柏拉图,《会饮》(Symposium )208—209。

[48] 参见拙著《亚里士多德:发展史纲要》(Aristotle:Fundamentals of the History of His Development ),罗宾逊译,Oxford,1934,第118页。