报复那些求婚者的严重僭越。

[34]在涅斯托尔叙述的结尾,他再一次提到了奥瑞斯特斯的事例。 [66] 涅斯托尔两次提到奥瑞斯特斯这个榜样,语重心长,明确地指向忒勒马科斯自身的处境。

这一重复当然意味深长。诗人考虑到,诉诸著名英雄的榜样和传统的事例,是所有贵族道德和教育的一个不可或缺的部分。为了表明它是如何帮助我们理解叙事史诗的,它又是如何植根于原初社会的根基之中,我们在后面还会回到这种一贯做法。不过,后来的希腊人也坚持把范型 (paradeigma),模仿的榜样 (example),作为生活和思想的基本范畴。 [67] 我们只要想一想品达对神话榜样的运用就明白了,神话榜样在品达的胜利颂歌中是一种具有本质意义的要素。 [68] 这种一贯做法贯穿于所有希腊诗歌之中,也贯穿于部分希腊散文之中。 [69] 不过,如果我们仅仅将其作为一种文体上的花招来解释的话,那就大错特错了。它是古代贵族道德真正的本质性部分,其教育重要性仍然影响着它在早期诗歌中的运用。有时,我们可以在品达的诗歌中看到神话榜样的真正意义。如果我们记得,柏拉图的整个哲学建立在模型概念之上,并且将型相(ideas)描述为“设立在存在(being)王国中的模型”, [70] 我们就很容易看到这一范畴的起源。“善”的型(或者,更准确地说是 的型),即那个普遍适用的样式, [71] 直接来源于英雄德性的模范(models),这种英雄德性的模范是古代贵族阶层道德行为准则的组成部分。在原初时代的教育原则与品达和柏拉图之间,我们可以看到一种连续的、有机的、必然的发展线索。它不是一种进化——历史学家们经常使用的那种半科学意义上的进化——而是一种本质性要素在希腊精神最早形式中的逐步展开,这种本质性要素在整个希腊历史的变迁中保持着基本的同一。

的型),即那个普遍适用的样式, [71] 直接来源于英雄德性的模范(models),这种英雄德性的模范是古代贵族阶层道德行为准则的组成部分。在原初时代的教育原则与品达和柏拉图之间,我们可以看到一种连续的、有机的、必然的发展线索。它不是一种进化——历史学家们经常使用的那种半科学意义上的进化——而是一种本质性要素在希腊精神最早形式中的逐步展开,这种本质性要素在整个希腊历史的变迁中保持着基本的同一。

[1] 温尔克(F.G. Welcker)在其《史诗的循环》(Der epische Cyclus ,Bonn,1835)中首次强调了这一事实,他试图完整地重构希腊早期的英雄传奇叙事文学。

[2] 这一争论始于沃尔夫(F.A. Wolf)1795年出版的名著《荷马导论》(Prolegomena ad Homerum )。古代亚历山大里亚关于初期口传叙事诗和后期批判传统的理论,经由在荷马最古老的威尼斯原稿中发现的评注——它由维卢瓦松侯爵(Marquis de Villoison)在1788年首次出版——流传到我们现代世界;沃尔夫1795年的《荷马导论》几乎是直接随着这种理论而来的。

[3] 维拉莫维茨对荷马问题所做的所有贡献,从他的早期著作《荷马研究》(Homerische Untersuchungen )到他的大作《荷马和〈伊利亚特〉》(Homer und die Ilias ),以及专题论文《奥德修斯之返乡》(Die Heimkehr des Odysseus ),都表明了这一新的历史趋势。他试图整个地将史诗的发展与考古学遗迹作对比,与我们所知甚少的早期希腊史诗的历史背景作对比,亦可参见其《讲演和报告》(Reden und Vortraege ,Bd.1)中的讲演《荷马时代的口传史诗》(Das homerische Epos)。贝蒂(E. Bethe)和施瓦茨(Ed. Schwartz)关于荷马的著作都遵循这一路径。不过,同样的倾向也盛行于当代考古学家施里曼(Schliemann)、德普费尔德(Doerpfeld)和伊文斯(Evans)及其后继者之中,他们都试图通过考古发掘所提供的新证据对史诗问题有所发明。

[4] 诸如多恩赛夫(Dornseiff)的《远古神话传说》(Archaische Mythenerzahlung ,Berlin,1933)和雅可比(Jocoby)的《〈奥德赛〉的精神面貌》(Die geistige Physiognomie der Odyssee ,载《古代文明》IX,159)等现代著作,表现出了放弃对荷马诗歌[内部层次]进行分析的鲜明倾向。在英语世界的学者中,这一倾向一直非常强烈。这一倾向最近的代表人物是美国的司各特(J.A. Scott)和巴塞特(S.F. Bassert),他们在“萨瑟古典丛书(Sather Classical Series)”中为人熟知的著作,在根本原则上,与近世荷马学的分析精神背道而驰。卡尔霍恩(G.M. Calhoun)的文章也必须列入其中。

[5] 现代主要学者如施瓦茨在其《奥德赛》(Munich,1924,第294页)和维拉莫维茨在其《奥德修斯之返乡》(Berlin,1927)中,都持此种观点;维拉莫维茨在其著作(第171页及以下)中评论说:“任何对荷马诗歌内部的语言、宗教和伦理道德不作层次区分的人,任何追随亚利斯塔库斯(Aristarchus)在它们和荷马之后的新诗人( )之间画出一条不可逾越的界线的人,都丧失了一切严肃思考的权利。”

)之间画出一条不可逾越的界线的人,都丧失了一切严肃思考的权利。”

[6] 参见本人的论文《梭伦的〈欧诺弥亚〉》(Solons Eunomic),载《柏林科学院会议报告》(Sitz. Berl. Akad. ),1926,第73页及以下。在文中,正如本人毫无疑问地认为的那样,本人已经证明了,梭伦在其哀歌《城邦的尺度》( )中对《奥德赛》第一卷宙斯在诸神聚会上说的话进行了反思。(译注:《奥德赛》第一卷刚一开场,荷马笔下的宙斯就说:“唉,世人总喜欢埋怨天神,说什么灾祸都是我们降下的;实际上,他们总是由于自己糊涂,才遭受命数之外的灾祸。”梭伦的哀歌则起首就说:“我们的城邦绝不会因宙斯的命定而毁灭,也不会因为有福分的、不死诸神的安排而毁灭,因为雅典娜在天上悉心护佑着它。毁掉这伟大城邦的只会是雅典人自己的愚蠢,因为他们贪恋钱财,民众领袖的心是不义的,他们注定要因胆大包天的肆心[hubris]而吃尽苦头。”故耶格尔认为梭伦的哀歌必是对《奥德赛》中宙斯这段话深思熟虑的结果,且梭伦在当时即已认定《奥德赛》第一卷是荷马的作品,而非史诗“编纂时期”后世诗人的插入。参见耶格尔论“梭伦”章。)梭伦的这首哀歌与当时雅典社会的动荡不安紧密相连,他试图通过其改革(公元前594年)解决这一问题。因此,《奥德赛》第一卷必然涉及到梭伦之前的那个时代,因而为我们呈现了《奥德赛》的现有形式在公元前七世纪的转折点上最有价值的线索。因此,为梭伦时代所知的《奥德赛》,已经包含了史诗中那些被基尔霍夫(Adolf Kirchhoff)这样的批评家看作最后插入,并将其从中区分出来的部分,即关于忒勒马科斯的部分以及第一卷。基尔霍夫对《奥德赛》的分析,对维拉莫维茨和施瓦茨这样的学者来说,在逻辑上似乎是如此决然无疑,以至于他们将自己的分析成果基本都建立在其结论之上。他们推想《奥德赛》第一卷属于一个比它现在在梭伦的哀歌的模仿中所显示的晚得多的时期。按照我们上述提到的事实,他们的结论必须得到修正,这一点已经得到了学术界的迅速认可:见菲佛(Rudolf Pfeiffer)在《德意志文学报》(Deutsche Literaturzeitung ,1928,pp.2364,2365)中对维拉莫维茨和施瓦茨关于《奥德赛》的著作所作的富有洞察力的评论。雅可比发表在《古代文明》IX,159的论文,为我们相信《奥德赛》甚至有一个更早的“终止期(terminus ante quem)”增加了理由。

)中对《奥德赛》第一卷宙斯在诸神聚会上说的话进行了反思。(译注:《奥德赛》第一卷刚一开场,荷马笔下的宙斯就说:“唉,世人总喜欢埋怨天神,说什么灾祸都是我们降下的;实际上,他们总是由于自己糊涂,才遭受命数之外的灾祸。”梭伦的哀歌则起首就说:“我们的城邦绝不会因宙斯的命定而毁灭,也不会因为有福分的、不死诸神的安排而毁灭,因为雅典娜在天上悉心护佑着它。毁掉这伟大城邦的只会是雅典人自己的愚蠢,因为他们贪恋钱财,民众领袖的心是不义的,他们注定要因胆大包天的肆心[hubris]而吃尽苦头。”故耶格尔认为梭伦的哀歌必是对《奥德赛》中宙斯这段话深思熟虑的结果,且梭伦在当时即已认定《奥德赛》第一卷是荷马的作品,而非史诗“编纂时期”后世诗人的插入。参见耶格尔论“梭伦”章。)梭伦的这首哀歌与当时雅典社会的动荡不安紧密相连,他试图通过其改革(公元前594年)解决这一问题。因此,《奥德赛》第一卷必然涉及到梭伦之前的那个时代,因而为我们呈现了《奥德赛》的现有形式在公元前七世纪的转折点上最有价值的线索。因此,为梭伦时代所知的《奥德赛》,已经包含了史诗中那些被基尔霍夫(Adolf Kirchhoff)这样的批评家看作最后插入,并将其从中区分出来的部分,即关于忒勒马科斯的部分以及第一卷。基尔霍夫对《奥德赛》的分析,对维拉莫维茨和施瓦茨这样的学者来说,在逻辑上似乎是如此决然无疑,以至于他们将自己的分析成果基本都建立在其结论之上。他们推想《奥德赛》第一卷属于一个比它现在在梭伦的哀歌的模仿中所显示的晚得多的时期。按照我们上述提到的事实,他们的结论必须得到修正,这一点已经得到了学术界的迅速认可:见菲佛(Rudolf Pfeiffer)在《德意志文学报》(Deutsche Literaturzeitung ,1928,pp.2364,2365)中对维拉莫维茨和施瓦茨关于《奥德赛》的著作所作的富有洞察力的评论。雅可比发表在《古代文明》IX,159的论文,为我们相信《奥德赛》甚至有一个更早的“终止期(terminus ante quem)”增加了理由。

[7] 维拉莫维茨,《奥德修斯之返乡》,第178页。译注:维拉莫维茨认为《奥德赛》的创作受到公元前7至前6世纪的智力发展运动的影响,其中忒勒马科斯部分和整个第一卷可能是公元前7至前6世纪的产物,是后世的诗人插入进去的,而非荷马的作品。维拉莫维茨最后不得不相信,这种说法只是一个假设;他将所谓“后来插入的”狂想曲(即第一卷)描述为学究式的且远离生活,但他的这种描述也无法解释他自己的假设。

[8] 维拉莫维茨(《奥德修斯之返乡》,第182页)认为奥德修斯之子忒勒马科斯这个人物是在希腊大陆创造出来的(这个观点与其在《荷马研究》第26页中的论证相抵触),而且谈到一个“科林斯文化圈”。他的推论并不能使本人信服,雅可比也反驳了他的观点,参见《〈奥德赛〉的精神面貌》,第161页。

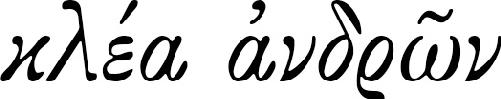

[9] 《伊利亚特》IX,189用 (字面意思是“人的美名”)这个短语,来表示被吟游诗人们传唱的英雄“赞歌”,充分显示了所有史诗的英雄赞歌起源,参见奈驰(G.W. Nitzsch),《希腊的传奇诗歌》(Sagenpoesie der Griechen ),Braunschweig,1852,第110页。

(字面意思是“人的美名”)这个短语,来表示被吟游诗人们传唱的英雄“赞歌”,充分显示了所有史诗的英雄赞歌起源,参见奈驰(G.W. Nitzsch),《希腊的传奇诗歌》(Sagenpoesie der Griechen ),Braunschweig,1852,第110页。

[10] 关于反映在荷马诗歌中的绝对王权的前荷马特征,参见尼尔森(M.P. Nilsson),《荷马时代的君主政体》(Das homerische Koenigtum ),Berlin,1927,第23页及以下。关于荷马诗歌中前荷马的迈锡尼艺术的回忆,则在考古学文献中得到了讨论,也可参见芬斯勒(G. Finsler),《荷马》,第二版,Leipzig,1914—1918,p.130f.。

[11] 《伊利亚特》II,211。

[12] 关于伊萨卡,参见《奥德赛》II;关于费阿刻斯,参见《奥德赛》VI—VIII。

[13] 史诗的吟唱者们几乎从来不可能有贵族血统:不过,在抑扬格诗、抒情诗和挽诗领域,有相当一部分贵族诗人,参见维拉莫维茨,《奥德修斯之返乡》,第175页。

[14] 在第一版中,我在这段文章的一个注释中说,关于荷马世界中财产和德性之关系的发展的一种特定研究,尚有余地。从那时起,我在麻省剑桥拉德克利夫学院的一个学生梅森女士,在其名为《财富伦理学》(The Ethics of Wealth ,1944)的论文中承担了此项研究任务,她通过荷马史诗和后荷马时代到品达为止(包括品达)的诗歌,追踪了德性与物质财产之关系在希腊早期诗歌中的发展过程,另可参见其专题论文所引的关于这一问题的现存文献。

[15] 后来的希腊人对教育本质的反思,即使像智术师和柏拉图这些人在这一过程中明显感觉到个体的自发因素时,也会把强调的重点放在“ [模型、模范]”和“

[模型、模范]”和“ [模型、模范]”的概念上。这一概念是希腊早期贵族的教育理想的遗产。不用说,后来柏拉图心中的人格理想与早期希腊贵族世界的人格理想有很大不同,但是,如此这般的教育过程仍然是用相同的“陶铸”这一术语来构想的。

[模型、模范]”的概念上。这一概念是希腊早期贵族的教育理想的遗产。不用说,后来柏拉图心中的人格理想与早期希腊贵族世界的人格理想有很大不同,但是,如此这般的教育过程仍然是用相同的“陶铸”这一术语来构想的。

[16] 诗人品达就不喜欢奥德修斯这个人物。索福克勒斯的肃剧《埃阿斯》(Ajax )和《菲洛克忒忒斯》(Philoctetes )清楚地反映了不太赞同这位伟大英雄的意见;在柏拉图的《小西庇阿斯》(Hippias Minor )中,智术师对奥德修斯这个人物表达了同样的怀疑,但柏拉图让我们认识到,在这方面,西庇阿斯只是在追随普遍的思潮;因为苏格拉底记得,他曾经从阿佩曼托斯(Apemantos)——他是对话中不太为人所知的一个年轻对话者的父亲——那里,也就是从上一辈那里听到过同样的批评。在最后的分析中,对奥德修斯的这种态度又回到了《伊利亚特》,《伊利亚特》将奥德修斯的这种 [足智多谋,多才多艺]与阿喀琉斯的简单率直的性格作对比,甚至《奥德赛》(VIII,75)本身也反映了关于两大英雄对比的古老传统。

[足智多谋,多才多艺]与阿喀琉斯的简单率直的性格作对比,甚至《奥德赛》(VIII,75)本身也反映了关于两大英雄对比的古老传统。

[17] 在《奥德赛》(VIII,487—498)中,奥德修斯本人喜欢自己这方面的业绩,远胜于对其他任何功绩的喜欢,因此,在费阿刻斯的王宫中,他请歌手吟唱特洛伊木马的故事,而不是其他什么故事。

[18] 《奥德赛》III,164—165。

[19] 《奥德赛》IV,120 ff.,尤其可参见第138行及以下的话。

[20] 《奥德赛》IV,131。

[21] 《奥德赛》VII,71—74。

[22] 关于纳西卡娅的建议,参见《奥德赛》VI,310—315;VII,142ff.。雅典娜也告诉奥德修斯,费阿刻斯王阿尔基努斯及其孩子对阿瑞特的尊敬。

[23] 《奥德赛》I,330f.;XVI,409—451;XVIII,158;XXI,63f.。

[24] 在赫西俄德《劳作与时日》第405行中,一房一牛一女人,是农夫生活的三个基本要素。(亚里士多德《政治学》[Pol. ]I在其关于经济的著名讨论中,引用了这个观点。)纵观赫西俄德的全部著作,不仅在他的潘朵拉故事中,而且在他关于爱情、求偶和婚姻的规诫中,他都是从经济生产的角度来看待妇女的存在的(《劳作与时日》373,695ff., 《神谱》[Theog .]590—612)。

[25] 在献给古老家族的英雄世系的目录表中,希腊的“中世纪”最明显地显示了对这方面问题的兴趣,其中绝大多数女英雄的目录来自这份目录表,比如以赫西俄德的名义得以保存的 [时序女神]。

[时序女神]。

[26] 译注:即20头牛,参见《奥德赛》,罗念生、王焕生译本,北京:人民文学出版社,1997,第一卷,第431行。

[27] 参见帕斯夸利(G. Pasquali),《古代希腊道德观念的发现》(La Scoperta dei Concetti Etici nella Grecia Antica),收录于《现代文明》(Civiltà Mod. )I,1929,第343页及以下。

[28] 《伊利亚特》I,113ff.。

[29] 《伊利亚特》IX,447—453。

[30] 《奥德赛》VI,149f.。

[31] 许多编辑者根据拜占庭抄本的正字法把半人马喀戎的名字拼写为Cheiron,本人倾向于被保留在一个古代花瓶铭文上的那个名字的写法,参见克雷奇默(Kretschmer),《古代希腊的花瓶铭文》(Die Griechischen Vaseninschriften )131ff.;另见拉什(A. Rzach)编,赫西俄德,《神谱》V1001。

[32] 拉什将此诗的残篇和其他著作的残篇一起收集在他关于赫西俄德的小册子中(第三版,Leipzig,1913,第196页及以下)。

[33] 品达,《皮托颂歌》VI,19ff.。

[34] 《伊利亚特》XI,830—832。

[35] 品达,《皮托颂歌》III,5ff.。

[36] 品达,《尼米亚颂歌》(Nem. )III,43ff., 58。

[37] 《伊利亚特》XI,480—484。

[38] 在对阿伽门农派出使团前往阿喀琉斯的帐篷求和的描述中,自从阿里斯塔库斯(Aristarchus)用“正如这段文字所表明的,对偶形有时候可以代替复数”这段委曲求全的话(the resigned remark)使自己的语法良心得到平静以来,备受讨论的对偶形(dual forms)(《伊利亚特》IX,182 ff.)已经被辩解了成百上千次;另一种解释也建立在《伊利亚特》第九卷中的这一场景与第一卷第332行及以下之间的平行之上——在第一卷那里,为了把布里塞伊斯从阿喀琉斯处带走,阿伽门农的使者也沿着相同的道路来到阿喀琉斯的帐篷。这种平行太过明显,不可能被视而不见,它显然是对涅斯托尔在第九卷第106行所说的话的暗示。在第一卷第332行及以下中,同样的对偶形肯定是真正的对偶(dual),而不代表复数(plural)形式。第九卷派往阿喀琉斯处准备归还布里塞伊斯的使节对应于第一卷被派往阿喀琉斯处的两个传令官。虽然是对偶形,但总共有三个使节,外加两个传令官。数十年前,弗朗兹·博尔(Franz Boll)在《奥地利人文(学校)杂志》(Zeitschrift f. österr. Gymn. ,1917,1920)中争辩说,有意识的平行结构可以为第九卷三个使节身上的对偶形的使用找到理由:为了让我们想起第一卷中的场景,诗人故意运用了对偶形。不过,如果那里实际上不是两个而是三个或者更多的人,那么,我不明白,这种对偶形的重复是否适合于产生这种效果。在我看来,这样理解似乎更有道理,即保存在我们手抄本中的对偶形(duals)来自另一个更古老的变本——一个要么是口传的,要么是成文的、更古老的史诗传统——这个变本只展现两个使节,这两个人可能是奥德修斯和埃阿斯,菲尼克斯是一个次要人物,当时尚不为人知,他显然是为了这一目的而被创造出来的,性格也与前面两人完全不同。他是教师,作者选他来向阿喀琉斯传达他的道德教训——这一道德教训包含在完全不成比例的冗长谴责之中。不过,如果想要通过删除菲尼克斯此处的冗长发言,以及其他几处对他的提及,来“恢复”史诗叙述的原初形式,那未免显得太过头脑简单。从理论上说,我们必须承认这两个平行的使团版本的存在——在我们手上的《伊利亚特》的文本中,这两个版本以再也不可能分开的方式被融合在了一起,教育者菲尼克斯及其劝导性演说的塑造,比任何其他东西都有助于我们手中的诗歌文本的统一;因此,要想在不毁灭作品本身的前提下,回到诗歌的最后变形之前,实际上是不可能的了。

[40] 参见恩斯特·霍华德(Ernst Howald),《莱茵古典语文学杂志》(Rheinisches Museum )LXXIII,1924,第405页。

[41] 甚至古代评注家们也指出了这一点。现代评论家贝蒂在《莱茵古典语文学杂志》LXXIV(1929)第129页强调了菲尼克斯把墨勒阿格尔的愤怒作为一个范例来叙述的特征,并将其与菲尼克斯的演说的劝告性目的相联系。

[42] 柏拉图,《王制》595C。

[43] 《伊利亚特》IX,523。

[44] 《伊利亚特》IX,502ff.。

[45] 《伊利亚特》IX,438。

[46] 《伊利亚特》IX,490ff.。

[47] 关于这种类型的教育和神话范例在诗歌演说中的劝告性使用,参见本卷此处 。

[48] 《伊利亚特》IX,502—512。

[50] 无论如何,我们都不应该忘记本卷此处注释[38] 所证明的东西。

[51] 《奥德赛》I,105,180。

[52] 《奥德赛》I,401。

[53] 爱德华·施瓦茨在其《奥德赛》(Munich,1924)一书中,已经对忒勒马科斯故事中的教育主题做了特别的强调。

[54] 基尔霍夫的《荷马的〈奥德赛〉及其起源》(Die homerische Odyssee und ihre Entstehung ,Berlin,1859)和《〈奥德赛〉的编撰》(Die Composition der Odyssee ,Berlin,1869)两书的主题思想是,《奥德赛》中被称为“忒勒马科斯篇”(第一章到第四章)的部分原来是独立的诗篇。从沃尔夫的《荷马导论》(1795)到十九世纪中期,对荷马史诗的研究和分析的第一个发展阶段围绕着《伊利亚特》展开,这个阶段的研究充满了各种重大问题,之后,上述两部著作的研究重点就转移到了奥德修斯身上。诸如维拉莫维茨(《荷马研究》,Berlin,1884;《奥德修斯之返乡》,Berlin,1927)、施瓦茨(《奥德赛》,Munich,1924)、杰布(R. Jebb,《荷马》,第一版,1886)这些现代批评家,把基尔霍夫关于忒勒马科斯部分的分析作为经过明确证明的结论来接受。问题转移到了《奥德赛》第一卷第252—305行雅典娜对忒勒马科斯的漫长劝告演说——在此演说中,雅典娜建议忒勒马科斯到皮洛斯和斯巴达做一次第二卷到第四卷所描述的旅行——这真的是写作第二卷到第四卷的同一个诗人的作品,还是我们必须将其看作出于一位编订者之手的画蛇添足呢?——这位编订者想把较晚且独立成篇的忒勒马科斯史诗整合进较早的关于奥德修斯之返乡的大型史诗之中。

[55] 维拉莫维茨(《奥德修斯之返乡》)也这样认为。另外,还可参见菲佛在《德意志文学报》(Deutsche Literatur Zeitung ,1928)的文章。不过,无论如何,我都不能同意他的观点——他认为,在忒勒马科斯的转变过程中,对神的指引的强调多于对贵族教育的标准的神圣起源的强调。另一方面,雅典娜的特殊教育功能,不能通过仅仅指出她不断介入整部《奥德赛》的情节“因而”是史诗诗人的一种方便手段而被否定:如雅可比在《古代文明》IX,169中反驳菲佛时所断言的那样。神对人类生活的影响以各种不同的方式显现。

[56] 《奥德赛》I,279。 [教育]是

[教育]是 [忠告]的动词形式,它是“教导(teaching)”的准确翻译,参见弗里德伦德尔(P. Friedlaender)的文章(《赫尔墨斯》[Hermes ],XLVIII,1913,第571页)。

[忠告]的动词形式,它是“教导(teaching)”的准确翻译,参见弗里德伦德尔(P. Friedlaender)的文章(《赫尔墨斯》[Hermes ],XLVIII,1913,第571页)。

[57] 在第二卷中,忒勒马科斯在伊萨卡的公民大会上公开表达了自己的关切,他最后一次呼吁求婚者公平竞争;伊萨卡的公民大会在《奥德赛》的创作中有一个特殊的目的:它把故事的悲剧性结局,即求婚者的被杀完全归咎于受害者自己。写作《奥德赛》第二卷的诗人和雅典娜建议忒勒马科斯召开大会的话(I,252ff.),是想为古老的传奇故事提供一种能够为他同时代的理性头脑所接受的道德辩护和法律辩护。在我看来,作者似乎是有意在忒勒马科斯离开伊萨卡开启冒险之旅前,把这一召集公民大会的建议借雅典娜之口说出。这一特写给了忒勒马科斯的行动一种神圣的核准,并强调了会议的召集作为严正的警告行为的特征——这一警告将求婚者拒绝接受一种更合理的求婚路线而导致的悲剧结局的责任全部放在了求婚者自己身上。雅典娜的话(《奥德赛》I,252 ff.)甚至因为以下事实而赢得了更大名声:她宣布了向忒勒马科斯提出这一建议的想法,即诸神在奥林匹斯山召开会议之前,建议忒勒马科斯预先召集公民大会并在全体人民面前谴责求婚者(《奥德赛》I,90)。这一步骤使雅典娜是代表诸神和宙斯本人而采取行动这一点一目了然,宙斯不仅批准了她的全盘计划,而且还同意她实现这一计划的方法。当雅典娜警告求婚者们他们这种行事方式的后果时,她是在运用宙斯本人在其讲话中宣告的原则(《奥德赛》I,32),即有死的凡人要为他们自己遭受的苦难负责。他提到的埃癸斯托斯(Aegisthus)的例子强调了以下事实,即因为埃癸斯托斯不顾神的警告而做错事,所以得到了正确的惩罚。我必须承认,对这些事实的观察一直以来是我接受基尔霍夫的基本论点的最大障碍,基尔霍夫认为,雅典娜在《奥德赛》第一卷中所说的话,不是后来在第二卷到第四卷中描写忒勒马科斯如何实施她的建议的同一位诗人所作,而是某个想要把已经存在的独立成篇的忒勒马科斯诗篇整合进《奥德赛》的二流作者的手笔。这一观点意味着,除了接受眼前的目的之外,会议的召集原本没有任何真正的意图,我们前面已经解释过这种眼前的目的(警告求婚者),这种目的只有在第一卷的修订者将独立的忒勒马科斯诗篇整合进《奥德赛》时才有。基尔霍夫似乎只看到了以下事实,即会议的召集对当前完全无关紧要,因为求婚者们当然不会采纳忒勒马科斯让他们各自回家的建议;但精明的批评家忽略了:第一,雅典娜的话作为对求婚者们最终惩罚的一种道德教育动机的作用;第二,第一卷的作者对神灵派送的不幸和人类自己造成的灾难之间的区别的强调。公民大会和第二卷到第四卷的忒勒马科斯冒险之旅,只有在第一卷建立的诗歌整体框架中才呈现出其全部意义。没有这一框架,它们就都只是真空中的一段插曲。这似乎是在推荐这样一种解释:即作者一开始就是把它们作为对整部《奥德赛》的道德和法律处境的一种说明来写的。

[58] 关于奥德修斯作为忒勒马科斯的榜样,可参见《奥德赛》I,255以及其他一些段落。在纳西卡娅的例子中,作者没有明确表达她母亲就是她的榜样,但这在荷马的世界中被视为理所当然之事,参见《奥德赛》VII,69—70。在《奥德赛》VI,25中,雅典娜略带嘲讽地表示,她很想知道纳西卡娅的母亲怎么会生出这么一个对自己的衣着如此粗枝大叶的女儿。

[59] 《伊利亚特》IX,524。菲尼克斯诉诸古老的 [人的美名]的权威,他说,这是我们从前辈那里世代相传而来的榜样。为了给阿喀琉斯的处境找一个类似的例子,也为了给阿喀琉斯提供一个他可以坚持要求他做到的正确行为的标准,他把它们作为忿怒(

[人的美名]的权威,他说,这是我们从前辈那里世代相传而来的榜样。为了给阿喀琉斯的处境找一个类似的例子,也为了给阿喀琉斯提供一个他可以坚持要求他做到的正确行为的标准,他把它们作为忿怒( )的特殊例子来提及。这就是墨勒阿格斯尔的例子,为此他讲了一个很长的故事。

)的特殊例子来提及。这就是墨勒阿格斯尔的例子,为此他讲了一个很长的故事。

[60] 译注:奥瑞斯特斯是阿伽门农之子,阿伽门农为妻所杀,后来子报父仇,杀死了母亲克吕泰涅斯特拉及其情夫埃癸斯托斯。后埃斯库罗斯将这一传奇故事改写为悲剧《奥瑞斯特斯复仇记》,成为希腊文学继《伊利亚特》《奥德赛》之后的伟大文学成就。

[61] 《奥德赛》I,298—302。

[63] 《奥德赛》I,296ff.。

[64] 《奥德赛》I,32—47。

[65] 《奥德赛》III,195—200。

[66] 《奥德赛》I,306—316。

[67] 我想对“范型”在希腊文学史中的发展历史做一个独立的研究。

[69] 厄勒(R. Oehler)在其学位论文《古代希腊诗歌中的神话范例》(Mythologische Exempla in der aeltern griechischen Dichtung ,Basle,1925)中,探讨了希腊早期诗歌中的这一做法。

[70] 柏拉图,《泰阿泰德》(Theaet. ),176e。

[71] 关于柏拉图的“善”的型作为哲学王灵魂中的范型,可参见《王制》472c ,484c,540a,以及本书第二卷,第343—344页。